基于超融合基础架构的IT系统建设研究

- 格式:docx

- 大小:2.82 MB

- 文档页数:18

超融合+云桌面底层融合架构的建设与研究作者:薛燕娜杨文军来源:《电脑知识与技术》2024年第11期摘要:为应对各场景应用中大量终端、服务器的使用需求,解决各场景中硬件的重复建设,造成计算、人力、投入等资源的浪费和硬件资源的“孤岛”问题,提出了基于结合超融合技术+云桌面方案进行融合底层的架构方式,组成超大集群,将云桌面、超融合软硬资产全部池化,从而实现资产复用和共享。

该架构具有统一管理控制、卓越的并发I/O处理和资源协调能力,同时简化IT运维管理、降低运维成本、提高数据安全性和访问的灵活性。

关键词:超融合;云桌面; 终端; 集群;池化中图分类号:TP308;TP333 文献标识码:A文章编号:1009-3044(2024)11-0072-030 引言高校中根据教学、实训、移动办公等应用需求分别创建了超融合、云桌面两大独立平台,但随着时间的推移,用户量、存储和多种教学场景等数据量会逐渐增多,占用的硬件资源、存储资源和I/O处理会明显提高,需要对超融合、云桌面两平台分别进行软硬件资源的持续扩容,因两大平台相互独立,无法实现软硬资源的相互共享,这样就造成场景的重复建设,提高建设成本、降低运维效率。

所以本文结合两大平台使用情况及问题,提出了将超融合、云桌面进行底层融合的技术架构,两平台用同一底座,组成超大集群,软硬资源全部池化、相互共享、资产复用和统一集中管理等,实现计算资源的合理分配,提高硬件资源利用率及管理效率。

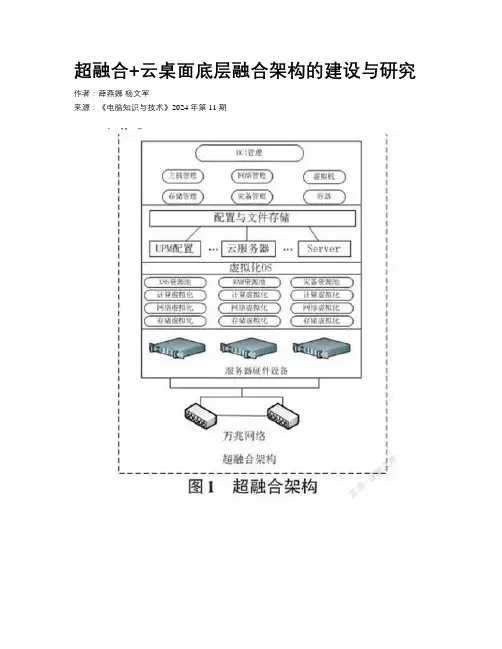

1 超融合+云桌面相关技术1.1 超融合架构超融合架构[1]是集成计算资源和存储设备的信息基础架构。

在这样的架构环境中,同一套单元设备中不但具备了计算、网络、存储和服务器虚拟化等资源和技术,而且多套单元设备可以通过网络聚合起来,实现模块化的无缝横向扩展,形成统一的资源池。

和传统的三层架构相比,超融合架构可以为数据中心带来高可靠、高可用、灵活扩展、管理维护简单、绿色环保等优势。

超融合技术架构[2]主要组件有三大部分:计算虚拟化+网络虚拟化+存储虚拟化,如图1所示。

云计算超融合改造建设方案随着信息技术的快速发展,云计算作为一种新型的计算模式,正日益受到各行业的广泛和应用。

超融合架构作为云计算的一种重要形式,将计算、存储、网络等资源进行深度融合,具有高效、灵活、易扩展等优点,成为企业进行信息化建设的重要选择。

本文将探讨云计算超融合改造建设方案,以期为企业实现云计算转型提供参考。

提高资源利用效率:超融合架构将计算、存储、网络等资源进行深度融合,实现了资源的集中管理和动态分配,提高了资源利用效率。

提升业务响应速度:超融合架构通过将计算、存储资源进行池化,可以快速地根据业务需求进行资源分配和扩展,从而大大缩短业务响应时间。

增强数据安全性:超融合架构可以实现数据的集中存储和统一管理,方便进行数据备份和容灾,从而增强数据安全性。

降低运维成本:超融合架构的集中管理和自动化运维特点,可以大大降低运维成本。

制定改造计划:首先需要制定详细的改造计划,包括改造目标、改造内容、改造时间、改造预算等方面。

评估现有资源:对现有资源进行评估,包括计算、存储、网络等资源的使用情况、性能情况以及存在的问题等。

选择超融合产品:根据评估结果和企业需求,选择合适的超融合产品,包括产品的性能、功能、稳定性等方面。

部署超融合平台:根据改造计划和产品特点,部署超融合平台,包括计算、存储、网络等资源的配置和优化。

迁移业务系统:将现有业务系统迁移到超融合平台上,包括数据迁移、应用程序迁移等。

进行测试和优化:对迁移后的业务系统进行测试,根据测试结果对超融合平台进行优化,确保业务系统的稳定性和性能。

监控和管理:对超融合平台进行监控和管理,包括性能监控、故障处理、安全控制等方面。

持续优化和维护:根据实际运行情况和业务需求,不断对超融合平台进行优化和维护,确保平台的稳定性和性能。

云计算超融合改造是各行业实现信息化建设的重要途径之一。

通过制定详细的改造计划,评估现有资源,选择合适的超融合产品,部署超融合平台,迁移业务系统,进行测试和优化,监控和管理以及持续优化和维护等步骤,可以实现企业云计算超融合改造的目标,提高资源利用效率,提升业务响应速度,增强数据安全性,降低运维成本。

栏目编辑:梁丽雯 E-mail:liven_01@新一代分行数据中心超融合基础架构建设探讨■ 华夏银行南京分行 孙 岩摘要:随着分行拓展业务、创新服务的快速发展,传统的数据中心架构普遍存在部署周期长、运维难度大、存储扩展性差等问题。

新一代超融合架构通过将服务器、存储资源以及虚拟化平台融合到架构平台上,为分行提供了一套更灵活、更具有扩展弹性、更安全的基础架构平台。

本文从超融合架构简述着手,详解了新平台的建设需求、方案设计和应用成效,解决了灵活部署、集中管控、线性扩展等问题,为商业银行分行业务创新发展提供了强有力的科技支持和保障。

关键词:超融合架构;分行数据中心;新一代作者简介: 孙 岩(1966-),男,江苏连云港人,工程师,供职于华夏银行南京分行,副总经理,研究方向:金融科技。

收稿日期: 2019-07-02一、引言商业银行分行建设数据中心平台的传统方式是按实际业务需求分别采购服务器、存储设备、网络设备、软件系统,再进行系统集成,经测试后投入生产。

但在商业银行转型过程中,特别是为适应分行拓展业务、创新服务的发展要求,需要不断重复系统开发、测试、扩容、上线等繁锁过程。

这种模式在目前传统架构下存在着如下问题。

一是新系统部署周期长、资源调配不灵活、不能及时有效地响应业务需求。

二是随着服务器和业务系统数量的急剧增长,数据中心运维难度不断加大。

三是传统SAN/NAS存储扩展性差,难以支撑新业务的性能需求。

因此,商业银行分行数据中心需要一套更灵活、更具有扩展弹性、更安全的基础架构平台。

华夏银行南京分行科技部门一直关注通过超融合、虚拟化及分布式等新技术来解决现有数据中心的各种挑战。

随着超融合及虚拟化的日益成熟,今年上半年,华夏银行南京分行在建成“基于高RAS特性(可靠性、可用性、可服务性)的超融合架构”平台的基础上,平滑地将原数据中心业务迁移到新一代平台,有效地满足了快速部署、集中管控、数据安全、节能环保等需求,在华夏系统内建成了首家基于超融合架构的栏目编辑:梁丽雯 E-mail:liven_01@新一代商业银行分行数据中心。

超融合架构解决方案技术建议书超融合一体机&超融合操作系统目录1传统IT架构面临的问题错误!未指定书签。

1.1业务与架构紧耦合错误!未指定书签。

1.2传统架构制约东西向流量错误!未指定书签。

1.3网络设备的硬件规格限制业务系统规模错误!未指定书签。

1.4不能适应大规模租户部署错误!未指定书签。

1.5传统安全部署模式的限制错误!未指定书签。

2项目概述错误!未指定书签。

2.1建设原则错误!未指定书签。

2.2建设关键需求错误!未指定书签。

2.3建设组件及建设模式错误!未指定书签。

3深信服超融合架构解决方案概述错误!未指定书签。

3.1超融合架构层错误!未指定书签。

3.1.1服务器虚拟化(aSV)错误!未指定书签。

3.1.2网络虚拟化(aNET)错误!未指定书签。

3.1.3存储虚拟化(aSAN)错误!未指定书签。

3.1.4网络功能虚拟化(NFV)错误!未指定书签。

3.2多业务模板层错误!未指定书签。

3.3虚拟化管理平台错误!未指定书签。

3.3.1服务器虚拟化管理模块错误!未指定书签。

3.3.2网络虚拟化管理模块错误!未指定书签。

3.3.3存储虚拟化管理模块错误!未指定书签。

3.4深信服超融合架构方案价值和优势总结错误!未指定书签。

3.4.1深信服超融合架构价值错误!未指定书签。

3.4.2深信服超融合架构的优势错误!未指定书签。

传统IT架构面临的问题随着业务系统的高速发展,IT架构做为承载业务系统的基础设施,快速部署、减少投入和灵活扩展显得越来越重要。

云计算可以提供可用的、便捷的、按需的资源提供,成为当前IT架构建设的主流形态,很多新建系统都是使用云模式进行构建,同时还有大量的现有业务系统,再向云计算环境进行迁移。

而在云计算环境中,大量采用和部署的虚拟化几乎成为一个基本的技术模式。

服务器虚拟化就是首当其冲的,部署虚拟机需要在网络中无限制地迁移到目的物理位置,虚机增长的快速性以及虚机迁移也成为一个常态性的业务。

基于超融合架构的机房建设浅析作者:尹劲梅来源:《电脑知识与技术》2016年第30期摘要:超融合技术作为一种新型的数据中心解决方案,已经在欧美等国大规模盛行。

通过较为廉价的分布式存储技术作为传统集中式存储的替代,极大降低了数据中心的建设费用和技术门槛。

本文旨在探讨该技术的原理和优缺点以及基于此技术的机房建设方案。

关键词:超融合;虚拟化中图分类号:TP393 文献标识码:A 文章编号:1009-3044(2016)30-0009-02随着虚拟化、云计算技术架构日新月异的发展,越来越多的我们之前认为已经无法提升的项目建设又了有新的解决方案。

机房(多媒体实验室)的建设是每个高校都不能绕过的项目,从早期的还原卡,到其后的代理服务器,再到现在的基于虚拟化桌面技术的无主机客户端。

通过技术的不断更新,之前建设中所面临的困难与问题,都通过其后的新技术得到了较为完美的解决。

但是,我们不难发现,随着技术的日益完善,云桌面的机房解决方案并没有得到大规模的普及。

本文旨在探讨传统云桌面(虚拟化桌面)的建设方案的优缺点,以及基于超融合技术所带来的创新和优缺点。

1什么是超融合要认识超融合,我们首先需要明白的是:超融合不是云桌面(虚拟化桌面)的技术替代者,而是一种底层的补充和完善。

超融合是一种基于硬件之上,操作系统之下的中间件。

超融合的本身还是一种软件,一个算法。

从字面上来理解超融合就是只在同一台服务器中不仅具备计算(cpu),网络,存储(ram)和服务器虚拟化等资源和技术,同时还应该通过中间件(软件)实现备份,快照,重删,数据压缩等功能,而多台服务器可以通过统一的中间件进行网络聚合,进而实现模块化的无缝横向在线扩展,从而形成统一的资源池,对运算和存储资源进行统一化管理。

超融合的技术核心是利用分布式文件系统(NDFS)来替代传统的SAN和NAS 存储和昂贵的装用san交换机构建的存储网络。

它将虚拟化计算和存储整合到了一个平台。

目前业界普遍的认为:软件定义的分布式存储层和虚拟化计算是超融合架构的最小集。

管理与标准化/ M a n a g e m e n t a n d S t a n d a r d i z a t i o n超融合基础架构分析郑栋豪(中国人民银行西宁中心支行,青海西宁810001 )摘要:文章从人民银行西宁中心支行数据中心建设面临的实际问题出发,引出对现阶段企、事业单位数据中 心建设的思考,简要浅析了超融合解决方案,首先,简单介绍了超融合架构基本概念。

其次,从超融合基本 概念出发,浅析了超融合与传统丨丁架构之间的区别与联系最后,浅析了超融合为数据中心建设带来的优势,简要分析了使用超融合有可能带来的问题及存在的难点。

作为新兴的数据中心架构,超融合能很好地解决现 阶段“信息孤岛”和系统扩展性问题,同时能兼顾未来不可预测的数据增长、性能、数据治理、系统管理、成本控制等需求,但用户仍需结合实际仔细考虑超融合适用性。

文章简要浅析超融合架构,为企、事业单位 转型超融合架构提供参考,关键词:超融合架构;数据中心;信息孤岛;传统丨丁架构随着人民银行业务信息化的不断发展,日常履职 越来越多地依赖信息科技,人民银行各级分支机构对 信息科技基础设施的要求越来越高。

信息系统服务器 作为承载金融科技的底层基础,关系着人行各分支机 构的履职效率。

然而,随着数据中心信息系统服务器设备硬件老 化,设备故障频发,使用效能降低;并且传统的IT 基础架构已逐渐不能满足人民银行业务系统较高的连 续性保障需求。

许多地方人民银行机构面临着服务器 硬件更新换代、数据中心架构转型的需求。

如何建设 能满足人民银行业务连续性保障要求,同时能兼顾未 来不可预测的数据增长、性能、数据治理、系统管理、成本控制等需求的数据中心是亟待解决的问题。

超 融合(Hyper Converged Infrastructure,或简称“H CI”)技术为传统数据中心面临的困境提供了一 种解决方案。

1超融合架构基本概念超融合基础架构是指采用软件定义技术,将计算 机、存储以及网络与专用硬件解耦,实现I T基础架 构的融合。

基于超融合架构的云化数据中心新建解决方案Sangfor Hyper-Converged Infrastructure Solution数据中心新建需求分析传统建设方式及问题挑战基于3-5年业务发展需求规划,2.5倍以上的超前投资;多种硬件堆叠和集成,使得整体方案设计变得繁琐规划阶段● 超前投资● 繁琐设计硬件设备投资过高超过45%,并且普遍存在资源利用率低的现象;从采购到部署上线,周期超过6个月建设阶段● 投资规模大● 业务上线慢IT人员60%时间投入到日常设备管理和运维中;通过新硬件替换老硬件方式进行扩展,业务和基础架构调整大运维阶段● 运维工作量大 ● 扩展复杂网络安全设备核心、汇聚交换机网络安全设备服务器接入交换机FC交换机外置存储Internet降低数据中心建设过程及后续运维的复杂度,释放IT精力,提高IT日常运维和管理效率高效运维平台满足完整、可靠、安全的基础技术要求,保障业务的高效交付及数据的可靠管理安全可靠采用虚拟化、云计算等技术,能够以更低的成本投入,构建共享、灵活、弹性的IT基础架构经济灵活基于超融合架构的云化数据中心新建解决方案“软件定义”成为数据中心变革的新方向自动化管理 业务所需的一切策略,比如服务等级、可视化运维、模板化构建、集中策略制定以及全面监控等实现自动化管理灵活高效 IT资源通过软件实现灵活定义、按需分配以及规模化的横向扩展能力,并通过自动化编排实现业务需求的快速响应节约投资 “软件定义数据中心(SDDC)”使得软、硬件解耦,只需通用X86服务器和交换机,降低IT系统复杂度,节约资源、时间及成本投入基于超融合架构的云化数据中心新建解决方案基于超融合架构的软件定义数据中心,具备向云平滑演进的IT能力软件定义数据中心私有云● 极简运维管理 ● 敏捷业务能力● 灵活、开放性 ● 更低总体拥有成本● IT资源服务化 ● 业务云化交付● 租户及计费运营 ● 自动化运维管理混合云● 更灵活与稳定● 快速创新力● 价值最大化● 统一服务超融合架构是实现“软件定义数据中心”的最佳解决方案深信服超融合架构是通过虚拟化技术,将计算、存储、网络和网络功能(安全及优化)深度融合到一台标准X86服务器中,形成标准化的超融合单元,多个超融合单元通过网络方式汇聚成数据中心整体IT基础架构,并通过统一的WEB管理平台实现可视化集中运维管理,帮助用户打造极简、随需应变、平滑演进IT新架构。

超融合架构在学校数据中心机房建设研究摘要:提高数据中心机房建设水平,可以使学校数据中心实现更高水平的运转,在当前学校对数据中心机房的建设质量提出更高期待的情况下,对超融合架构进行合理构建,可以使学校数据中心机房的建设水平得到大幅度提升。

本文首先对超融合架构在学校数据中心机房建设中应用存在的问题进行了分析研究,并结合学校的特征,制定了超融合架构在机房建设中的创新应用策略。

关键词:超融合架构;学校;数据中心;机房从当前学校数据中心机房建设的实际情况来看,虚拟化服务器的应用比例较高,超融合架构的建设可以使混合资源池的应用水平得到提升,满足学校数据中心机房的创新建设需要。

因此,很多学校数据中心机房建设人员,都对超融合架构具备较高水平的重视。

一、超融合架构在学校数据中心机房建设中应用存在的问题(一)虚拟化软件技术的应用存在不足目前,一些超融合架构在建设过程中,对于虚拟化软件技术的应用存在不足,缺乏对数据中心存储设备的调整,未能对刀片服务器进行合理应用,导致虚拟化软件技术的应用无法在资源池建设方面取得进展,一些虚拟化技术的应用对于计算虚拟化以及网络虚拟化的相关情况认知存在不足,缺乏对信息系统资源需求情况的考察,导致管理软件的应用无法在信息存储和计算方面取得积极成效,也使得网络逻辑单元的调配方式无法得到改良。

一些虚拟化软件技术在具体应用的过程中,对于影响软件资源使用效率的因素分析研究存在不足,缺乏对虚拟化软件技术灵活性的考察,导致数据中心的机房建设模式很难得到优化,无法在超融合架构的建设方面取得更大成效。

部分虚拟化软件技术在应用过程中,对于超融合架构服务器的配置和使用情况缺乏有效关注,未能对固态驱动器进行合理应用,导致系统的大容量存储需求很难得到满足,无法在在线数据压缩技术的有效操作之下,更好的满足虚拟化软件技术的创新应用需求。

(二)虚拟化业务集群的构建质量较差目前,一些学校的数据中心机房在建设过程中,对于虚拟化业务集群的构建和使用情况重视程度较低,缺乏对存储和计算资源构成情况的研究,导致数据中心机房很难结合实际需要进行服务器数量的调整,无法在虚拟服务器的有效部署之下,充分满足集中式虚拟化存储方案的构建需求。

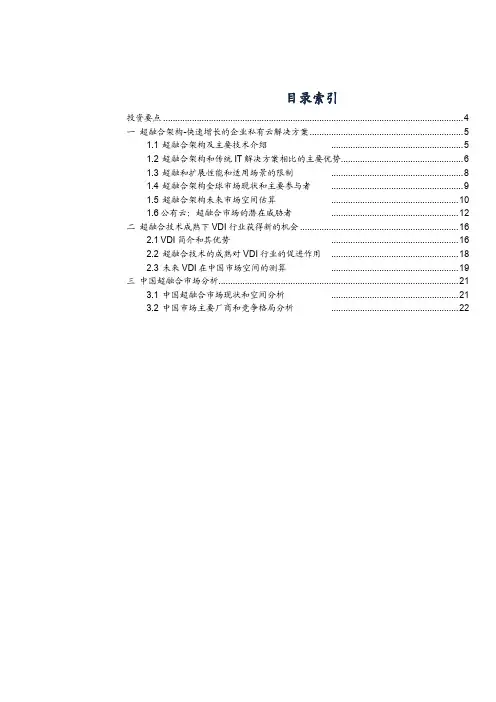

2018年计算机超融合架构专题研究报告目录索引投资要点 (4)一超融合架构-快速增长的企业私有云解决方案 (5)1.1超融合架构及主要技术介绍 (5)1.2超融合架构和传统IT解决方案相比的主要优势 (6)1.3超融和扩展性能和适用场景的限制 (8)1.4超融合架构全球市场现状和主要参与者 (9)1.5超融合架构未来市场空间估算 (10)1.6公有云:超融合市场的潜在威胁者 (12)二超融合技术成熟下VDI行业获得新的机会 (16)2.1VDI简介和其优势 (16)2.2超融合技术的成熟对VDI行业的促进作用 (18)2.3未来VDI在中国市场空间的测算 (19)三中国超融合市场分析 (21)3.1中国超融合市场现状和空间分析 (21)3.2中国市场主要厂商和竞争格局分析 (22)图表索引图1:传统企业私有云架构和超融合私有云架构的差异 (5)图2:Scale-up与Scale-out的区别 (6)图3:超融合架构于传统存储阵列系统成本比较 (7)图4:全球存储市场2014年和2018年(预测)结构比较(单位:10亿$) (11)图5:阿里云“云托付”混合云构建示意图 (15)图6:一个典型的VDI系统硬件架构 (16)图7:一个典型的VDI系统为IT管理员节约的工作量 (17)图8:传统PC终端和VDI方案单用户每年成本比较(单位:$/人*年) (18)图9:2011-2015年全球桌面云产业规模及增速走势图(亿美元) (18)图10:2017上半年中国瘦客户机分行业市场 (20)图11:2017-2021年中国VDI市场预测(单位:台数) (20)图12:2017Q4中国超融合市场份额 (21)图13:中国超融合系统市场规模预测(单位:百万美元) (22)表1:超融合全球市场按软件供应商的收入情况(单位:百万美元) (9)表2:超融合架构在不同假设下的全球市场空间(单位:亿美元) (12)表3:超融合架构和公有云的主要区别 (13)投资要点⏹超融合架构(Hyper-converged Infrastructure,HCI)是近年增长较快的企业私有云解决方案技术。

摘要某日门诊量7000以上大型三甲综合医院自2017年首次引入超融合架构支撑医疗数字化业务发展,经过近五年对超融合技术的学习以及在医疗信息化场景中的实际应用积累了大量经验。

本文重点介绍医院在数据中心生产级环境中超融合架构适合运行哪些应用系统的探索,以及超融合基础架构在性能、容量、及数据安全领域设计规划的思考,可供医院同业用户借鉴参考。

1建设背景当前,我国公立医院发展正处于从“信息化”转向“智慧化”的关键节点,智慧医院建设有助于提升三甲医院医疗服务质量和医疗效益,改善就医体验,优化区域资源配置。

随着医疗行业信息化建设的不断发展,业务系统对IT基础架构的要求越来越高,如何提升IT基础架构的稳定性、性能与扩展性是IT部门面临的重要挑战,通过将传统架构向超融合的转型,为IT部门应对挑战提供了重要的解决方案。

国内大部分医院自2012年开始,引入以VMware对PC服务器进行虚拟化处理,同时搭配SAN存储共同来构建虚拟化基础架构。

从最初的用于支撑医院的边缘化、部门级业务,慢慢过渡到支撑较重要的、全院级业务,包括HIS、PACS、EMR 等、随着虚拟化基础架构上部署的应用越来越多,集中式存储在性能和容量等方面开始出现瓶颈。

为了打破竖井式部署导致应用孤岛等问题,医院考虑采用新的IT架构,将计算、内存、存储资源通过虚拟化的方式组成资源池以便将资源池按需分配给各种应用。

笔者从2017开始接触超融合架构,并针对相关技术厂商的超融合技术架构、方案和产品做了深度调研,同时也对行业内的超融合应用案例做了大量分析。

与传统架构相比,超融合架构的计算和存储资源可以根据实际需要灵活按需扩展,极大地降低了部署和运维工作难度,因此我院决定开始先在一些非核心应用上采用超融合架构来支撑。

我们在不同的项目建设中分别使用了VMware vSAN超融合和Nutanix 超融合一体机。

通过使用超融合服务器,极大地减少了服务器的安装上线时间,从而提高了运维的效率,同时也提高了单个机柜的空间利用率。

超融合基础架构解决方案目录一、前言 (3)1.1 超融合基础架构解决方案概述 (3)1.2 解决方案的重要性和应用场景 (4)二、超融合基础架构原理 (6)2.1 超融合的定义和特点 (7)2.2 超融合基础架构的组成 (8)2.2.1 虚拟化层 (10)2.2.2 存储层 (11)2.2.3 网络层 (12)2.3 超融合基础架构的优势 (14)2.3.1 高可用性 (15)2.3.2 高扩展性 (16)2.3.3 高性能 (18)三、超融合基础架构解决方案的关键技术 (20)3.1 虚拟化技术 (21)3.2 存储技术 (22)3.3 网络技术 (25)3.4 数据备份和容灾技术 (26)3.5 安全技术 (27)四、超融合基础架构解决方案的应用场景 (29)4.1 教育行业 (30)4.2 医疗行业 (31)4.3 金融行业 (33)4.4 企业办公 (34)4.5 云计算 (36)五、超融合基础架构解决方案的选购和实施 (37)5.1 如何选择合适的超融合基础架构解决方案 (39)5.2 实施超融合基础架构解决方案的步骤 (40)5.2.1 规划和设计 (41)5.2.2 部署和配置 (43)5.2.3 测试和验证 (44)5.2.4 运营和维护 (46)六、超融合基础架构解决方案的挑战和未来发展趋势 (47)6.1 超融合基础架构解决方案面临的挑战 (49)6.2 超融合基础架构解决方案的未来发展趋势 (50)七、结论 (51)7.1 超融合基础架构解决方案的价值和意义 (52)7.2 对超融合基础架构解决方案的未来展望 (53)一、前言随着信息技术的快速发展,企业对于数据处理与存储的需求日益增长,传统的IT架构在面对日益增长的数据规模与复杂的业务需求时,显得捉襟见肘。

在这样的背景下,“超融合基础架构解决方案”其旨在为企业提供一种高效、灵活、可扩展的IT基础设施,以满足企业日益增长的业务需求。

超融合基础设施在企业信息化建设中的应用研究随着信息技术的不断发展和企业信息化的加速推进,传统的IT基础设施已经无法满足企业对于性能、可靠性、可扩展性和灵活性的要求。

超融合基础设施作为一种新兴的IT基础设施解决方案,正在逐渐受到企业的关注和应用。

本文将对超融合基础设施在企业信息化建设中的应用进行研究和探讨。

首先,我们需要了解超融合基础设施的概念和特点。

超融合基础设施是一种将计算、存储、网络和虚拟化等技术进行集成和整合的解决方案。

与传统的IT基础设施相比,超融合基础设施具有以下几个特点:1. 集成度高:超融合基础设施集成了计算、存储和网络等多种功能模块,整个系统在一个设备上运行,减少了设备数量和维护成本。

2. 灵活性强:超融合基础设施可以根据企业的需求进行灵活扩展,用户可以根据需要添加新的节点或模块,实现资源弹性调配。

3. 管理简便:超融合基础设施采用统一管理平台,用户可以通过一个界面实现对整个系统的管理和监控,大大简化了管理和运维的工作。

4. 性能优越:超融合基础设施通过硬件加速和软件优化等技术手段,提升了计算和存储性能,满足了企业对于性能的需求。

基于超融合基础设施的特点,它在企业信息化建设中具有广泛的应用价值。

首先,超融合基础设施可以提高企业的信息系统效率。

传统的IT基础设施通常由多个独立的设备组成,不仅占用空间,而且存在设备之间的兼容性和管理上的复杂性等问题。

而超融合基础设施的集成度高,可以将计算、存储、网络等多个功能模块整合到一个设备上,大大简化了设备数量和管理工作。

企业可以通过超融合基础设施实现资源共享和集中管理,提高系统的利用率和管理效率。

其次,超融合基础设施可以实现企业信息系统的快速响应能力。

在目前快速变化的市场环境下,企业需要能够快速响应业务需求的信息系统。

超融合基础设施具有灵活性强的特点,可以根据业务的变化进行弹性扩展和资源调配,满足企业快速变化的需求。

例如,在企业业务量激增时,可以通过添加新的节点或模块快速扩展系统容量,满足业务的需求,提高企业的竞争力。

超融合基础架构——数据中心建设的璀璨明珠信息技术基础设施决定上层业务系统应用,上层系统业务应用反作用于信息技术基础设施建设和发展。

信息技术基础架构的先进性和科学性保障了业务运营的可靠性,数据的安全性,系统运行的稳定性;同样,业务系统需求的复杂多变,数据量的快速增长也无时无刻不在的推动着数据中心基础设施的基础架构的发展演变。

伴随着信息化的加速,应用系统业务量大幅增长,数据量呈现出几何级的增长,系统扩容升级,存储扩容越来越多,随着时间的推移,硬件的性能和安全变得更加难以保证,运维管理工作也变得异常困难。

在解决这些问题的探索研究设计和应用中,超融合基础架构应运而生,并在在众多架构中脱颖而出,以其独特的魅力吸引着IT人。

超融合基础架构概括来说主要拥有保障一个核心、展现二大特征、统筹三方融合、解决四大问题、实现五大价值等五个方面的功能。

“保障一个核心”既是体现在超融合基础架构保障数据的安全性方面有得天独厚的优势,一个核心就是要以数据安全为核心,超融合基础机构天然存在着保障数据的安全的机制。

由于信息化程度的提高,业务量和数据量的快速增长,各个行业数据量呈现出几何级爆炸式的增长,而数据是各单位运营所依赖的,必不可少的信息。

通过数据挖掘可以给决策者提供经营情况和决策依据,并能够在为航行者在浩如烟海的红海或蓝海中找到航向。

尤其是在政府、金融、公安等重要单位,数据安全的重要性更是不言而喻,保障数据安全是系统运维中的重中之重的大事。

超融合基础架构拥有分布式存储技术,架构简单、部署便捷、扩展灵活,可靠性来强,所有硬件均不存在单点故障,且支持快速的快照功能与数据备份恢复功能,保障数据可靠永不丢失。

“展现二大特征”既是超融合基础架构拥有的虚拟化平台和分布式存储两大特征。

超融合基础架构是传统基础架构之上,不仅继承融合了虚拟化、大数据、云计算等新技术,更是吸收借鉴了分布式架构的优点,集各种技术优势于一体新型融合架构。

虚拟化平台不仅是网络虚拟化、存储虚拟化、服务器虚拟化的结合,更是数据中心物理资源、资源池、虚拟机组成的架构,超融合架构基础设施为虚拟化平台提供了底层的物理资源,为超融合信息技术基础设施进行虚拟化处理,形成资源池系统,能够按需为用户提供服务并快速适应动态变化的业务需求。

企业基于超融合架构的云数据中心研究与实现当前,全世界数据中心数量不断减少,但规模不断增加,这归因于世界范围内云数据中心的发展。

“超融合架构”作为支持并推进“云数据中心”发展的主力军,运用大数据、云计算、虚拟化等为代表的新技术,将计算、网络、存储等硬件和上层软件进行了有机融合,简化了数据中心管理、加速了业务系统上线、减少了资源浪费、降低了总体拥有成本。

作者以单位数据中心信息化升级为契机,对单位数据中心进行了综合分析,结合单位业务发展需求,提出了基于超融合架构的云数据中心方案,从而实现了简化管理、快速部署、提高资源利用率、降低信息化成本的目标。

标签:云计算;云数据中心;超融合1.背景及意义1.1选题的研究背景随着互联网+、工业 4.0、物联网、智慧城市等新型信息化应用的出现,企业对信息化服务的可靠性、安全性、便捷性提出了更高的要求,而数据中心又是企业信息化业务承载的平台,是企业最重要的基础设施。

数据中心简化管理、快速部署、降低成本、高效率和灵活扩展等需求显得越来越突出,传统架构无法支撑数据中心规模的持续增长[1]。

随着互联网技术的不断发展以及单位信息建设的不断深入,单位数据中心开始面临诸多问题,如服务器等设备数量在不断增加,数据中心设备密度变得越来越高、综合布线变得越来越复杂、使用空间变得越来越小、能源消耗变得越来越多,单位要付出的信息化成本支出变得越来越多。

无论是从信息化总体规划、应用系统建设,还是从运行维护、信息化成本等方面,都开始意识到对传统数据中心进行信息化升级的必要性。

1.2论文的意义随着互联网技术的不断发展以及企业信息建设的不断深入,传统数据中心建设模式已经有很多问题,并且不能满足企业信息化建设的需求,当代数据中心也在不断发展演变,云数据中心一种服务的创新,是一种对数据中心的变革,而其中使用超融合技术又将会是未来新一代数据中心发展方向。

超融合架构的云数据中心将成为企业级客户首选,但与国外相比,在理论研究和开发应用方面还有较大差距,通过基于超融合架构的云数据中心在作者单位的成功实施,不但能提升单位的信息水平,还能为像作者单位一样的中小企业实施基于超融合架构的云数据中心建设提供参考模型、理论依据和方法工具,促进数据中心发展,具有较强的现实意义。

基于超融合基础架构的IT系统建设研究一、内网电子邮件业务现状分析(一)内网邮件系统现状信息化工作经过30多年的发展,现在已经有了覆盖政务、业务和对外合作、综合保障等方方面面的信息化管理体系。

内部网络系统延伸到了40多个直属,近千个业务现场,并以电子口岸为支持,建立与政府部门和外部企业互联互通的外部网络体系。

电子邮件已成为消息传递的主要通道,当前基于微软Exchange邮件系统平台也成为各级最为基础的信息系统之一,海量信息通过邮件系统传递、汇集。

电子邮件已从原有的单纯邮件收发服务,演变为提供越来越丰富和强大功能的信息协同平台,对邮件业务的性能、稳定性、并发能力、消息汇集传递能力有了更高的要求。

内网电邮系统建设较早,采用分布式模式建设,系统分布在总部以及各分关,共计47套分布式系统。

当前采用品牌和版本为:邮件系统采用微软Exchange 2010,操作系统为Windows Server 2008 R2,用户规模约5万用户,总部及每个分关用户规模不等,其中,信息中心约3000用户规模,数据量约在6TB左右。

系统管理采用分级管理模式,分布式系统由各分关进行管理。

各分关独立负责各关用户的管理和维护。

认证系统采用微软AD认证体系,采用多域多森林模式。

图示:当前电子邮件平台部署拓扑(二)内网电邮应用主要挑战和迫切需求内网电邮是重要的内网信息化应用,当前用户规模约8万用户,具有较高的使用频度。

随着我国事业的高速发展,总部内部办公对内网电邮的需求也越来越高,需要更高的计算能力、网络带宽和数据存储能力。

当前内网电邮基于分散在各分关的分布式体系设计,随着技术的发展、应用的深入和用户应用形态的演进,当前系统在可靠性、安全性、易用性、维护性等方面已经不适应当前内网电邮应用和发展的需要,也迫切需要对系统架构的升级改造规划。

同时需要考虑如下的系统建设问题:➢能否利用相同的预算管理更多的数据?➢信息技术如何转化成增长动力?➢新业务模式产业化转型,IT架构要随之改变,➢如何从传统架构的束缚中释放潜力?➢IT的投资方向,需要把握未来已知和未知的机遇。

➢创新的步伐需要更加敏捷,以利用已知和未知的市场变化。

1.解决当前分布式资源老化与用户访问愈加频繁的矛盾随着时间的推移,原有内网邮件系统各个节点设备已逐渐老化并即将结束其生命周期,但是用户对内网电邮的应用越来越频繁,用户的访问次数、访问时长、数据收发量都比系统建设之初有很大增长。

电子邮件是I/O密集型系统,不仅实时收发的邮件数量众多,且单封邮件承载的数据量可达GB级,对基础架构I/O性能要求极高。

电子邮件同时也是高并发业务,Web 和客户端访问并发访问压力大,在未来的移动化时代,每一个移动终端都将是一路并发连接,带来更加巨大的并发压力。

超融合基础架构能有效解决I/O性能不足等问题。

需要充分利用新建设和旧有邮件平台资源架构的硬件基础设施资源,实现统一的弹性的资源扩容,可以有效解决资源老化问题,并满足用户访问频繁的需求。

2.增强安全性,减少安全隐患的迫切需要系统管理采用分级管理模式,分布式系统由各分关进行管理。

各分关独立负责各关用户的管理和维护,安全策略分开设置,存在系统和数据多点安全防护,系统操作审计上的潜在风险。

3.提高可靠性,降低宕机风险的迫切需要当前内网电邮系统在总部和各分支总共有47个节点,共计xxx台服务器。

其中xx 个节点是单机部署,xx个节点是双机部署。

共计有单机服务器xx台,双机服务器组xx 对,以及xx个存储系统。

从上述部署情况来看,对于平台部署运行时间较长,存在两大风险。

一是各单机节点宕机风险较大。

二是各数据存储系统也存在一定的宕机风险。

如何确保邮件平台在今后一段时间内的稳定运行,以及用户数据的可靠性保障,将是平台运行维护和后期建设的最大挑战。

4.提高互通性,降低网络带宽占用,提升用户体验分布式部署模式的两个分关之间,收发邮件需要跨广域网传递,当前内网电邮系统的应用,用户之间有较多的附件传送,对分关的网络出口带宽带来较大压力。

对于当采用集中式邮件平台的部署模式,总部与分关发送邮件、或两个分关之间收发邮件,只需要在服务器之间进行数据交换,对分关的网络出口带宽几乎没有压力,网络带宽占用会大幅降低。

同时,当前邮箱系统分布式部署模式,不利于邮件平台与其他办公和业务系统统一对接,无法提高内网信息系统的用户应用体验。

5.解决平台弹性扩容,适应未来业务容量发展要求由于当前平台采用了传统的服务器加存储的部署模式,各子系统资源独立,无法统一对资源池中的各项资源进行分配和调整。

当内网邮件系统未来需要增加计算能力,或数据存储扩容时,需要分别购置或更换硬件设备和数据迁移,无法做到简单的弹性扩容。

6. 加强管理性,提高总体运维管理效率的迫切需要可以统一运维是未来运维管理的要求之一。

对分散部署的内网邮件系统而言,无法进行统一的日常运维和运行监测,各个份关的实际系统环境情况不一致的情况时有发生,各数据中心都会存在多个版本的服务器、操作系统、管理程序和多套存储设备,而且它们通常来自不同的供应商。

IT 管理员不得不心力交瘁的处理各种复杂的任务,同时还要用心维护遗留的设备。

数据中心面临成本与复杂性、IT 孤岛、无暇创新的难题:部署、管理和扩展数据中心变得极其昂贵和消耗时间;老旧的基础设施造成不灵活的数据孤岛,需要专门管理;IT 人员忙于解决日常运维事务而错失机遇。

无法保障一致的运维标准,也不利于提高内网电邮整体运维管理水准。

从整体加强管理,提升运维水平的角度来看,需要进一步优化平台,保障内网电邮的安全、可靠运行。

因此,迫切需要建立以超融合基础架构为核心的统一的信息平台对的各信息化系统进行整合。

与传统IT 基础架构相比,超融合基础架构具有I/O 性能高、数据可靠性高、维护SAN 存储FC-SAN 交换机FC-SAN 交换机快照保护CDP 快照保护CDP成本低、扩展弹性大等特点,能更充分的利用设备的计算和存储资源。

内网电邮迁移到超融合基础架构中,可以充分利用超融合基础架构的特性,无论是I/O性能还是计算能力都会有大幅提升,为内网电邮应用需求提供有力支撑。

并为其他信息系统向超融合基础架构迁移建立示范,为其他办公和业务系统向超融合基础架构迁移奠定良好基础。

二、内网电子邮件使用超融合基础架构的设计(一)什么是超融合基础架构如前面描述,当前的数据中心都会存在多个版本的服务器、操作系统、管理程序和多套存储设备,而且它们通常来自不同的供应商。

IT管理员不得不心力交瘁的处理各种复杂的任务,同时还要用心维护遗留的设备。

数据中心面临成本与复杂性、IT孤岛、无暇创新的难题:部署、管理和扩展数据中心变得极其昂贵和消耗时间;老旧的基础设施造成不灵活的数据孤岛,需要专门管理;IT人员忙于解决日常运维事务而错失机遇。

数据中心已变得极其复杂,传统架构使得基础设施的生命周期的每个阶段(购买、部署、管理、扩容)都面临挑战。

源自Facebook、Google互联网公司的Web-Scale IT,则构想了一种更好的方法来创建和管理数据中心。

典型的互联网数据中心通常包含10万台+的X86定制服务器,跨广域网,在全国各地乃至全球部署,应用测试、系统上线、软件更新极其频繁,后台有大规模的运维团队支持。

图示:互联网架构的超融合数据中心互联网思维下的数据中心设计原则是:K.I.S.S.(keep it simple and stupid),从系统设计层面消除单点故障和瓶颈,采用分布式、虚拟化、云化的软件架构,通过自动化管理、自恢复设计进行运维管理,极端关注能效、运营效率,以降低TCO。

Web-Scale IT使得这些公司能够达到前所未有的业务敏捷性、可预测的规模和较低的总体拥有成本。

IT基础设施可以按照预想扩展到数千台服务器和多达ZB级的数据,并且可以持续运行而不会中断。

从而使得公司可以快速的开发和发布产品,并将新产品和服务推向市场。

Web-Scale IT对数据中心技术的方方面面:从基础设施、应用设计到IT组织和处理都产生了深远的影响。

基于Web-Scale IT的超融合基础架构,可以解决传统架构面临的问题和瓶颈。

帮助用户将焦点从复杂的基础架构转到管理的易用性和系统堆栈的简化。

基于Web-Scale IT的超融合基础架构与传统IT有很大的区别:✓标准的、即刻可用的X86服务器提供计算和存储资源,而不再需要单独的类似于SAN的存储资源;✓可以降低空间和能源需求,并简化基础设施的购买;✓凭借智能软件,IT环境可根据需要逐步进行小容量扩展;✓100%软件定义的,无需依赖硬件即可进行弹性扩容、性能加速或实现任何核心功能,可快速增加新的功能而无需进行硬件升级;✓可在不停机的情况下配置基础设施,以支持不同的应用需求;✓软件在整个集群中分配数据、元数据和各种操作;在数据和控制路径中没有任何瓶颈或阻碍,整个环境可无限扩展;✓专门为弹性扩展和不间断运行而创建的,可从单点故障中快速恢复,无需降低应用或数据可用性的级别;✓分布式软件隔离了故障,并使用全部资源来恢复正常工作,同时集群可保持持续运行;✓大量的自动化和全方位的REST API降低了运营成本,同时大量分析可获得有用结论,并提高数据驱动的效率,企业能以更低运营成本实现更多的功能;那么为什么现在超融合概念得到了普遍的认同?是什么在驱动超融合的快速发展?第一:业务创新要求IT基础架构更灵活和敏捷:传统孤立、割裂的三层架构,稳定性有余,灵活性不足;第二:数据中心面临效率和成本的挑战:如何提高运营效率,降低总体拥有成本是所有IT人员面临的挑战;第三:硬件资源充足:CPU性能越来越强,内存越来越来越大,HDD容量越来越高,SSD的容量不断提升,万兆以太网络逐渐普及,与此同时,硬件采购成本持续降低,单位提供的资源密度提升;第四:软件智能走向成熟:虚拟化、、分布式、云计算技术愈加成熟,使得我们对资源管理的粒度可以做的很小,而在节点规模上可以做的很大;超融合基础架构(Hyper-Converged Infrastructure,HCI),核心的概念表述如下:✓天然的将两个或者多个组件组合到一个独立的单元中:在一个超融合系统中,至少有两个或者两个以上的组件天然的整合在一起(而非简单的捆绑在一起或者安装在一个机柜中);✓采用标准的服务器硬件:不再需要专门的SAN存储;✓软件与硬件紧密结合:实现资源整合、统一管理与调配,及存储功能;✓虚拟化:与Hypervisor虚拟化层紧密结合,实现计算、存储、网络虚拟化;总结超融合系统的四个典型特征:✓计算与存储资源融合;✓软件定义的基础架构;✓分布式的自治系统;✓线性的横向扩展;超融合基础架构通过指将计算资源、存储资源和网络资源融合在一起,把传统的虚拟计算平台加共享存储的方式变成虚拟计算平台自带分布式存储的方式,每台服务器里面自带的存储组成存储池,通过分布式存储软件技术整合为统一的存储池。