肿瘤个体化治疗方案及临床意义

- 格式:ppt

- 大小:3.65 MB

- 文档页数:42

分子生物标记对常见肿瘤放射治疗的意义【摘要】放射治疗是治疗恶心肿瘤的主要手段之一,它和外科肿瘤学,内科肿瘤学组成了恶性肿瘤治疗的主要手段。

肿瘤疾病严重威胁着患者的生命,因此在肿瘤治疗上,必须在询证医学的指导下规范治疗。

然而病人的差异,肿瘤的异型性现实存在,即使是同一种病理类型的肿瘤对同一种治疗的反应也不同,这又要求我们采取个体化治疗。

在放射治疗中,根据分子标记预测肿瘤的放疗敏感性和抵抗性,以肿瘤放射生物学为基础制定个体化放射治疗方案也是必须的。

【关键词】放射治疗;放疗敏感性和抵抗性;分子预测;个体化放射治疗【中图分类号】R 734.2 【文献标识码】A 【文章编号】1004- 7484(20__)05- 0436- 02The importance of Molecular biomarkers in the Radiation OncologyCui Wen- zhen,Zhang Dong- dong(Shangqiu Medical College,Shangqiu 476000,China) 【Abstract】Radiation therapy is one of the primary the treatments of malignant tumors, beside ofsurgery and internal medicine. Tumor disease is a serious threat to the lives of the patients, so the cancer treatment must be under the guidance of evidence-based-medicine. However, patients are different; tumor atypia exists in reality, even tumor with the same pathological type responds differently to the same treatment, which in turn requires us to take individual treatment. Because molecular markers predict tumors ensitivity and resistance to radiation, in the radiation therapy, it is necessary to develop individual-based radiation treatment according to the Radiation Biology 。

肿瘤个体化治疗检测技术指南(试行)前言肿瘤的个体化治疗基因检测已在临床广泛应用,实现肿瘤个体化用药基因检测标准化和规范化,是一项意义重大的紧迫任务。

本指南从诊断项目的科学性、医学实验室检测方法的准入、样本采集至检测报告发出的检测流程、实验室质量保证体系四个方面展开了相关论述,使临床医生能够了解所开展检测项目的临床目的、理解检测结果的临床意义及对治疗的作用;医学实验室为患者或临床医护人员提供及时、准确的检验报告,并为其提供与报告相关的咨询服务。

检测技术的标准化和实验室准入及质量保证对临床和医学实验室提出了具体的要求,以最大程度的保证检测结果的准确性。

本指南是参考现行相关的法规和标准以及当前认知水平下制定的,随着法规和标准的不断完善,以及肿瘤个体化治疗靶点基因的不断发现,本技术规范相关内容也将进行适时调整。

本指南起草单位:中国医学科学院肿瘤医院分子肿瘤学国家重点实验室、苏州生物医药创新中心,经国家卫生计生委个体化医学检测技术专家委员会、中国抗癌协会相关专业委员会、中华医学会检验医学分会、中华医学会肿瘤学分会的专家修订。

本指南起草人:詹启敏、曾益新、王珏、姬云、钱海利、李晓燕、孙石磊目录1. 本指南使用范围 (1)2. 简介 (1)3. 标准术语和基因突变命名 (1)3.1标准术语 (1)3.2 基因突变命名 (2)3.3 参考序列 (2)3.4 各类变异 (2)4. 分析前质量保证 (5)4.1 样本类型及获取 (5)4.2 采样质量的评价 (6)4.3 样本采集中的防污染 (6)4.4 样本运送和保存 (6)5.分析中质量保证 (7)5.1 实验室设计要求 (7)5.2 检测方法 (7)5.3 DNA提取方法与质量控制 (13)5.4 RNA提取方法与质量控制 (14)5.5 试剂的选择、储存及使用注意事项 (14)5.6 核酸扩增质量控制 (15)5.7 设备维护和校准 (15)5.8 人员培训 (15)5.9 方法的性能验证 (16)6. 分析后质量保证 (17)6.1 检测结果的记录 (17)6.2 失控结果的记录与分析 (17)6.3 报告及解释 (17)6.4 记录保留 (18)6.5 检测后基因咨询 (18)6.6 样本(及核酸)保留与处理 (18)6.7 检测与临床数据收集与分析 (19)7. 肿瘤个体化医学检测的质量保证 (19)7.1 标准操作程序 (19)7.2 质控品 (19)7.3 室内质量控制 (20)7.4 室间质量评价 (20)7.5 PCR污染控制 (21)附录A:常见的检测项目 (22)A.1 基因突变检测项目 (22)A.2 基因表达检测项目 (30)A.3融合基因检测项目 (33)A.4 基因甲基化检测项目 (34)参考文献: (37)1. 本指南使用范围本指南由国家卫生计生委个体化医学检测技术专家委员会制定,是国家卫生计生委个体化医学检测指南的重要内容,旨在为临床分子检测实验室进行肿瘤个体化用药基因的检测提供指导。

肝细胞癌个体化治疗的临床预测模型王葵;邹奇飞;沈锋;李征;尉文新;夏勇;李俊;阎振林【期刊名称】《临床肝胆病杂志》【年(卷),期】2018(034)007【摘要】肝细胞癌(HCC)往往伴有肝炎和肝硬化,根据其疾病分期、肿瘤部位及肝功能等情况进行精准治疗的要求很高.临床上多种诊疗方法均对HCC具有一定的疗效,故如何有效地对患者进行预后分析,从而选择合适的个体化治疗方案,成为亟需解决的问题.针对HCC的预后,有多种预测系统,其中列线图因能够较好地针对HCC患者进行个体化分析而备受关注.目前,根据不同类型的HCC已建立了多种列线图预测模型,这些模型纳入了一些临床和病理指标,如肿瘤标志物、肝功能、HBV指标、微血管癌栓等,其对不同患者计算出不同的风险评分,能够较好地预测预后.同时,可以根据不同的风险等级指导患者选择合适的治疗方式和术后抗复发治疗,从而达到个体化治疗的目的.【总页数】5页(P1382-1386)【作者】王葵;邹奇飞;沈锋;李征;尉文新;夏勇;李俊;阎振林【作者单位】上海东方肝胆外科医院肝外二科,上海200438;上海东方肝胆外科医院肝外二科,上海200438;上海东方肝胆外科医院肝外四科,上海200438;上海东方肝胆外科医院肝外四科,上海200438;上海东方肝胆外科医院肝外四科,上海200438;上海东方肝胆外科医院肝外四科,上海200438;上海东方肝胆外科医院肝外四科,上海200438;上海东方肝胆外科医院肝外四科,上海200438【正文语种】中文【中图分类】R735.7【相关文献】1.HBV相关性肝细胞癌预测模型的演变及临床意义 [J], 董菁;江家骥2.肝细胞癌切除术后复发的临床预测模型的建立及其预测价值 [J], 周正;林晓;林楠;许明星;周伯宣;许瑞云3.原发性肝细胞癌微血管侵犯的术前预测模型构建及临床意义 [J], 于洁;段红亮;吴晓庆;兰琳;靳稳妮;高秋英4.基于术前人B-淋巴细胞趋化因子1检测的肝细胞癌患者肝切除术后复发预测模型的构建及分析 [J], 李明蔚;鲁凤民;高见;翟相威;钱相君;文夏杰;姚明解;段昭君;赵二江;张玲5.肝细胞癌微血管侵犯的影像特征分析及相关预测模型的研究进展 [J], 张坤;谢双双;沈文因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

基于基因组学技术的肿瘤分子分型与个体化治疗策略研究一、引言肿瘤是一种严重威胁人类健康的疾病,传统的治疗策略主要依靠肿瘤的组织学分类和病理学特征。

然而,随着基因组学技术的快速发展,人们发现肿瘤是由一系列异常基因变异所引起的,因此开展具有重要的临床意义。

二、现状分析1.肿瘤分子分型技术的进展随着高通量测序技术的出现,基因组学技术在肿瘤分子分型中的应用逐渐成为研究热点。

研究者通过对肿瘤基因组的全面测序和分析,确定了多个与肿瘤相关的关键基因和突变位点。

2.个体化治疗策略的发展基于肿瘤的分子特征,研究者提倡个体化治疗策略,即根据患者的分子分型结果,量身定制个性化的治疗方案。

这种策略可以避免过度治疗和药物耐药问题,提高治疗效果和生存率。

三、存在问题1.技术的复杂性基于基因组学技术的肿瘤分子分型和个体化治疗策略需要依赖复杂的实验技术和数据分析,需要专业的技术人员和设备支持。

这增加了研究的难度和成本。

2.数据解读的困难大规模的基因组数据对于研究者而言,往往存在解读困难的问题。

基于基因组学技术的肿瘤分子分型和个体化治疗策略需要一个成熟的数据解读框架,以便研究者能够准确理解和应用这些数据。

3.临床应用的挑战尽管基于基因组学技术的肿瘤分子分型和个体化治疗策略具有潜在的临床应用前景,但其在实际临床中的推广和应用仍然面临许多挑战。

例如,医生对技术的理解和接受程度不同,缺乏统一的临床指南和规范。

四、对策建议1.加强技术研发开展基于基因组学技术的肿瘤分子分型和个体化治疗策略的研究需要多学科的合作和技术的创新。

和企业应加大对相关技术的研发投入,并提供必要的支持和资源。

2.构建数据解读框架为了更好地解读基因组学数据,需要建立起完善的数据解读框架,包括数据库的建设和更新,数据挖掘和分析工具的开发,以及专业人员的培养。

制定统一的解读标准和准则,以确保研究结果的可靠性和一致性。

3.推广临床应用为了促进基于基因组学技术的肿瘤分子分型和个体化治疗策略在临床中的应用,应加强医生的培训和教育,提高其对该技术的认知和理解。

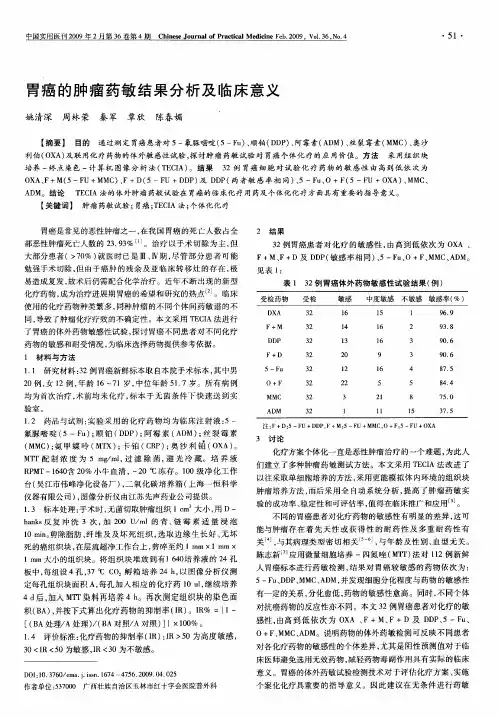

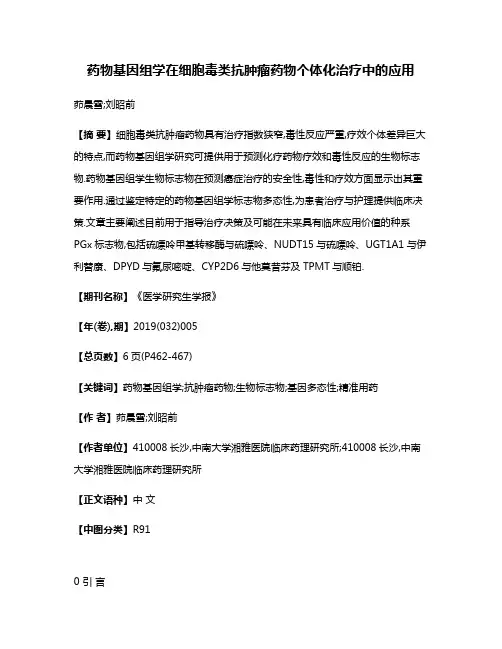

药物基因组学在细胞毒类抗肿瘤药物个体化治疗中的应用茆晨雪;刘昭前【摘要】细胞毒类抗肿瘤药物具有治疗指数狭窄,毒性反应严重,疗效个体差异巨大的特点,而药物基因组学研究可提供用于预测化疗药物疗效和毒性反应的生物标志物.药物基因组学生物标志物在预测癌症治疗的安全性,毒性和疗效方面显示出其重要作用.通过鉴定特定的药物基因组学标志物多态性,为患者治疗与护理提供临床决策.文章主要阐述目前用于指导治疗决策及可能在未来具有临床应用价值的种系PGx标志物,包括硫嘌呤甲基转移酶与硫嘌呤、NUDT15与硫嘌呤、UGT1A1与伊利替康、DPYD与氟尿嘧啶、CYP2D6与他莫昔芬及TPMT与顺铂.【期刊名称】《医学研究生学报》【年(卷),期】2019(032)005【总页数】6页(P462-467)【关键词】药物基因组学;抗肿瘤药物;生物标志物;基因多态性;精准用药【作者】茆晨雪;刘昭前【作者单位】410008长沙,中南大学湘雅医院临床药理研究所;410008长沙,中南大学湘雅医院临床药理研究所【正文语种】中文【中图分类】R910 引言恶性肿瘤作为全球重大的公共卫生问题之一,极大地危害人类健康[1]。

进入本世纪以来,由于吸烟人群的减少,癌症的早期诊断,以及通过特定生物标志物改善癌症治疗等原因,癌症的总死亡率不断下降,但许多恶性肿瘤,诸如多发性黑素瘤和胰腺癌,因频繁耐药,错过诊断和分期,治疗选择有限等进展迅速,易发生多发转移,极其难以治疗。

目前靶向药物和免疫治疗只能使部分患者受益,因而细胞毒类化疗药物仍然在临床实践中应用广泛。

细胞毒类抗肿瘤药物因其疗效个体差异巨大,毒性严重而降低了患者的治疗效果和生活质量。

在设计和选择癌症治疗方案时,应考虑多种影响药物疗效和毒性反应的因素,包括患者的基本特征(年龄性别、种族、体重、体表面积等)、生理学因素(肝肾功能、妊娠、并发症等)、药理学因素(药物剂量和给药方案、药物相互作用等),药物基因组学(pharmacogenomic,PGx)因素等。

肿瘤的病理报告与临床意义【肿瘤的病理报告与临床意义】肿瘤是人类的一大健康难题,对人类的健康带来极大影响。

在肿瘤的诊疗过程中,病理报告起着至关重要的作用。

本文将主要从肿瘤病理报告的意义、内容及临床意义三个方面进行探讨。

一、病理报告的意义病理报告是对患者进行诊断、治疗和预后评估的基础和依据。

通过对肿瘤的病理学检查可以确定肿瘤的种类、恶性程度、浸润深度、转移情况等,这对于患者的治疗和预后评估至关重要。

同时,病理报告还可以对肿瘤进行相关基因检测,以确定治疗方案和预后评估。

二、病理报告的内容病理报告一般包括以下内容:组织学特征、浸润情况、病变范围、肿瘤的分期以及染色体、蛋白质和基因等方面的检测结果。

其中组织学特征是最为重要的内容之一,主要描述肿瘤的组织学类型、肿瘤细胞的形态特点等。

浸润情况是指肿瘤对周围组织的侵袭程度,一般分为浅表和深部浸润。

病变范围描述了病变的范围和大小,它对肿瘤的治疗方案和预后评估有重要影响。

肿瘤的分期是根据肿瘤在体内的生长状态、转移情况、淋巴结和远处转移情况等进行评估。

最后,基因和蛋白质的检测结果是肿瘤治疗方案和预后评估的重要依据,可以为个体化治疗提供指导。

三、病理报告的临床意义病理报告的临床意义非常广泛。

首先,病理报告可以为临床医师提供肿瘤的诊断和治疗依据,准确诊断肿瘤类型是制定治疗方案的必要条件。

其次,肿瘤的浸润和转移情况可以有效地预测患者的预后,对患者治疗和康复有重要影响。

此外,病理报告还可以为患者的个体化治疗提供依据和参考,比如基于HER2基因的靶向治疗,可以有效提高患者的治疗效果。

最后,通过对病理报告的分析和统计,可以为肿瘤的预后评估、预防和治疗提供科学依据。

总之,肿瘤病理报告作为肿瘤诊断和治疗的基础和依据,对肿瘤的治疗和预后评估起着至关重要的作用。

医生和患者需要重视肿瘤的病理学检查,并全面了解病理报告的相关内容和临床意义,以更加有效地制定治疗方案,提高患者的治疗效果和康复质量。

肿瘤组织学分类的临床意义肿瘤组织学分类是指基于肿瘤细胞的形态、结构以及其他特征将肿瘤进行分类的一种方法。

不同类型的肿瘤在病理组织学上具有独特的特征,通过对肿瘤的组织学分类可以为临床诊断、治疗和预后评估提供重要依据。

本文将论述肿瘤组织学分类在临床实践中的意义,并探讨其应用的潜力。

一、肿瘤组织学分类在临床诊断中的意义1. 诊断准确性:肿瘤组织学分类可以帮助医生明确肿瘤的类型,对于疑难病例或者具有不典型表现的肿瘤尤为重要。

诊断的准确性可以决定患者获得适当治疗的机会,对于患者的生存和康复有着重要影响。

2. 治疗选择:肿瘤组织学分类可以提供有关肿瘤对不同治疗方式的敏感性或抵抗性的信息,有助于制定个体化的治疗方案。

例如,乳腺癌分为激素受体阳性和HER2阳性等亚型,这决定了患者是否适合接受内分泌治疗或靶向治疗,以及选择何种药物进行治疗。

3. 预后评估:不同类型的肿瘤具有不同的生存率和复发率。

通过肿瘤组织学分类,可以预测患者的预后情况。

临床医生可以将这些信息应用于治疗方案的选择和护理计划的制定,以及提供患者和家属的心理支持。

二、肿瘤组织学分类在个体化治疗中的应用1. 靶向治疗:肿瘤组织学分类可以确定肿瘤的分子特征,从而为靶向治疗提供依据。

例如,肺腺癌中存在EGFR突变和ALK融合等靶向药物可治疗的分子标记,通过进行相应的检测,可以为患者提供相关的靶向药物治疗。

2. 免疫治疗:肿瘤组织学分类可以确定肿瘤的免疫特征,为免疫治疗提供指导。

例如,肿瘤组织中存在的免疫检查点分子表达,如PD-L1等,可以预测患者对免疫检查点抑制剂的敏感性,从而指导治疗决策。

三、肿瘤组织学分类在科研和临床试验中的应用1. 研究肿瘤机制:肿瘤组织学分类可以帮助科研人员深入了解不同类型肿瘤的发病机制,发现新的治疗靶点和预后标志物,推动肿瘤研究的进展。

例如,通过研究肿瘤组织学不同亚型的基因表达谱,可以探索不同亚型的信号通路差异,为新药物开发提供靶标。

乳腺癌是全球妇女最常见的恶性肿瘤,其发病率逐年递增,且呈年轻化的趋势,目前在部分地区已经成为女性的首位死因。

肿瘤细胞增殖过快及凋亡减少是导致癌症进展的主要原因之一,涉及多种促癌基因及抑癌基因的共同作用。

寻找合适的预后判断指标以对患者的复发风险进行准确评估,并据此制定个体化治疗方案显得越来越迫切。

1 ki-67及其在乳腺组织中的表达增殖细胞在癌组织中所占的百分数是一个很好的预后判断指标。

ki-67是一种与细胞增殖密切相关的核抗原,其基因位于人10号染色体长臂(10q25),是一种双分子蛋白,与细胞有丝分裂有关,是目前较为肯定的核增殖标记物,主要用于判断细胞的增殖活性。

ki-67在细胞周期活动期(g1晚期、s、g2和m期)的增殖细胞中均有表达,至m期达高峰,但在g1早期及静止细胞中不表达。

ki-67被认为参与细胞增殖的维持,在与增殖相关的多个生理、病理过程中发挥作用[1,2],然而,其发挥功能的机制尚未清楚。

临床资料表明ki-67增殖指数高低与肿瘤的分化程度、浸润转移以及预后密切相关,在多种肿瘤的预后判断及个体化治疗中是一种重要的标记物[3-5]。

文献报道,ki-67在正常乳腺组织中无表达[6],jung s y等[7]报道ki-67在乳腺癌组织中其表达率增高,并与年龄、肿瘤大小、病理分级、er、pr、her2、p53、bcl-2状态有关,而与腋窝淋巴结转移无关。

李梅等[6]则认为ki-67的表达与淋巴结转移相关。

2 ki-67在乳腺癌预后判断中的作用guarneri v等[8]的研究结果显示,ki-67高表达的患者其无病生存率(dfs)和总生存率(os)明显低于低表达者(5年dfs:50.2% vs 77.2%,p=0.0001;5年os:73.1% vs 87.8%,p=0.0078)。

其他几组大样本分析及big 1-98试验得出了相同的结果[7,9,10]。

penault-llorca f等[11]进行的另外一项710例患者入组的研究则认为其与预后判断无关,其判断ki-67表达高低的截断值为1%,在应用10%及20%截断值时仍然如此。

肿瘤患者IL10升高的临床诊断和治疗意义肿瘤是一种严重威胁人类健康的疾病,而亲炎性细胞因子纤维联蛋白原(IL10)在肿瘤中的升高可能与肿瘤的发展和治疗有关。

因此,准确诊断肿瘤患者IL10升高的临床意义以及针对高IL10的治疗策略具有重要的临床价值。

首先,了解IL10在肿瘤中的作用机制对于准确诊断和治疗至关重要。

IL10作为一种细胞因子,主要由调节性T细胞(Treg细胞)和B细胞产生。

它在正常情况下可以通过抑制炎症反应、抑制免疫细胞活化以及促进免疫耐受等方式发挥抗炎作用。

然而,在某些情况下,如肿瘤的发展过程中,IL10可能会逆转其抗炎作用,促进肿瘤的免疫逃逸和耐药性形成。

因此,监测IL10的水平可以作为评估肿瘤发展和治疗效果的重要指标之一。

其次,IL10水平与肿瘤临床表现和预后有关。

研究表明,IL10水平的升高与某些肿瘤的发展和预后密切相关。

例如,在胃癌、肺癌、肾癌和结直肠癌等多种肿瘤中,高IL10水平与较差的预后和恶性临床表现相关。

因此,对肿瘤患者进行IL10水平的检测,可以用于辅助肿瘤的临床分型、预后评估以及个体化治疗方案的设计。

此外,针对高IL10的治疗策略也具有重要的临床意义。

由于高IL10水平可能促进肿瘤的免疫逃逸和耐药性,因此针对IL10信号通路的干预可能成为肿瘤治疗的新靶点。

一些研究显示,通过抑制IL10信号通路中的关键分子或调节IL10与其他免疫调节分子的平衡,可以增强抗肿瘤免疫反应,改善肿瘤预后。

例如,抗IL10抗体和IL10受体拮抗剂等药物的研发,已经在临床试验中展示了一定的抗肿瘤活性。

此外,提高肿瘤患者IL10水平的检测敏感性和特异性,也有助于指导个体化治疗的实施。

目前,常用的IL10水平检测方法包括酶联免疫吸附试验(ELISA)、流式细胞术和PCR等技术。

这些技术的进一步改进和应用,将有助于更准确、灵敏地评估肿瘤患者IL10水平的变化,从而指导治疗方案的优化。

综上所述,肿瘤患者IL10升高的临床诊断和治疗意义不可忽视。

肿瘤患者心理健康护理指导方法一、现状分析癌症严重危害人类生命健康,国家癌症中心报告显示2023年我国新发癌症病例406.4万,而肿瘤患者的抑郁发病率约为正常人群的4倍。

焦虑、抑郁障碍作为肿瘤的常见共患病,可能导致治疗依从性及生活质量下降,进而影响预后转归,早期发现和有效干预癌症患者和一般人群的抑郁和焦虑情绪具有重要的公共卫生和临床意义。

一项包含261万例患者的Meta分析显示,精神心理问题(焦虑和抑郁的症状)患者有较高的癌症特异性死亡率,且癌症存活率更低[1]。

二、发病特点不同癌种患者的焦虑、抑郁情况具有不同的特点,临床应在肿瘤标准化治疗的同时关注不同癌种特点,根据患者的症状给予个体化、针对性的心理护理。

肺癌患者的抑郁焦虑倾向明显受疼痛、化疗的影响。

血液系统恶性肿瘤相关研究发现,高文化程度、低收入、独居患者更易发生抑郁[2]。

乳腺癌患者的高抑郁、焦虑发病率(66.6%、60%)大多与独居、卵巢功能抑制有关,且年轻患者抑郁焦虑发病率更高,其他影响因素有:乳腺癌术后第二性征的缺失导致患者自觉丧失女性魅力、术后上肢肢体功能恢复不佳、担心疾病复发、害怕受到歧视等[3]。

对不同妇科肿瘤患者研究发现,抑郁评分在4分(国家癌症中心心理症状问卷,NCC-PSI)以上的卵巢癌患者出现明显症状的可能性是宫颈癌患者的4.72倍,而乳腺癌患者抑郁症状发生率是宫颈癌患者的8.26倍[4],更呼吁我们重视不同癌种抑郁焦虑特点,尤其放疗、化疗以及侵入性治疗过程中,医疗人员、家属均要关注其心理变化,积极心理疏导及药物干预等提供心理支持,减轻症状,降低抑郁焦虑的发生率。

三、发病机制肿瘤与精神心理障碍之间存在强烈的正相关关系,国内外已有诸多动物实验研究证实,但这种关系背后的生物学机制尚不清楚。

一项临床研究显示,2012年在20至39岁的成年人中,有100万新确诊癌症的患者一定程度上归因于长期压力(焦虑、抑郁、逆境或孤独、社会孤立等)。

年轻乳腺癌的个体化治疗研究新进展发布时间:2023-05-30T03:51:40.753Z 来源:《医师在线》2023年1月1期作者:褚丽莎1 杨帆2 胡安祥通讯作者[导读]年轻乳腺癌的个体化治疗研究新进展褚丽莎1杨帆2胡安祥通讯作者(滕州市中心人民医院肿瘤二科;山东枣庄277599)摘要:近些年,乳腺癌的患病率呈现增长态势,是影响女性健康的常见恶性肿瘤,会对女性的生理机能健康以及心理等产生较大的消极影响,并且近些年的乳腺癌的发病人群逐渐呈现出年轻化特征。

年轻乳腺癌具有临床分期晚、侵袭性高、病理分级、类型差以及预后差等特征,伴随着社会的发展,年轻乳癌患者不仅会关注疾病的治疗有效性,也更加关注和重视日后生活以及生殖内分泌功能。

针对此,传统的治疗方案不能满足当前的诊疗需要,只有更具个体化、系统化、多学科的治疗方案才能够在保障治疗实效的同时满足患者的具体需求。

关键词:年轻乳腺癌;个体化;治疗研究;新进展引言部分分析临床诊疗数据可发现,乳腺癌已经成为影响女性生命健康的主要疾病之一,并且近些年呈现出年轻化特征,相关的文献数据表明年龄是判断乳腺癌预后的独立危险因素。

结合实际的医学研究可以发现,对年轻乳腺癌的研究并没有统一的标准,部分学者提出年轻乳腺癌患者是在30或者50岁以下,一部分学者则认为年轻乳腺癌的发病年龄段应设置在<40岁。

临床中对乳腺癌的治疗方式主要包括手术、化疗以及内分泌、放射、靶向治疗等,而年轻乳癌患者不仅关注治疗效果,也注重预后以及生活幸福感,因此在临床治疗中应注重个体化治疗方案研究。

具体分析如下所示:1年轻乳腺癌患者病理特点根据临床中大量的诊疗数据显示可发现,年轻乳癌患者存在肿瘤体积大、组织学分级高、淋巴结阳性比例高、人表皮生长因子阳性表达偏高等特点,并且在病症发展中易产生复发转移现象[1]。

具体来说,相关文献资料中指出年轻乳腺癌患者在初诊时已经出现腋窝淋巴转移现象,并且受到肿瘤体积较大等因素影响在初次诊断中分期以IIB期和IIIC期较为常见。