中国文韵 篆刻艺术发展简史 历代篆刻名家 图

- 格式:doc

- 大小:1.30 MB

- 文档页数:50

历代名家印章大全

历代名家印章有很多,以下列举部分:

秦朝李斯。

三足鼎“小篆之祖”,秦权量刻字者。

汉代卫青和东汉许君汉印。

朱文印钮雕刻从这里开始,并形成了专门的钮式,汉瓦当文字者甚多。

魏晋南北朝徐爰、吕茂江陈玺等。

玉器古铜主雕钮或题款者皆高手名镌。

此外还有西周虢叔玉鎛、东周虢仲钮钟等铭文上乘之作。

唐宋元明清各代的篆刻家。

如明代文彭、鲜于枢、朱简、汪关、何震、苏宣,清代的邓石如、吴让之、赵之谦等都是著名的篆刻家。

由于篆刻艺术历史悠久,以上只是列举了一些代表人物,如果想了解更多,可以查阅相关书籍资料。

篆刻史名家名印欣赏陈振濂先生,曾对篆刻史料做了深入而系统的整理,对印式、印篆、印技、印学、印家、印史、印谱、印制、印话等几个方面进行深入浅出的阐述,他对印家的研究,并没有按照传统方法:先名后字,出身年月,再就是按照流派的纵线一一介绍,报流水账,而是甄选对前代而言有所突破,本身具有较高造诣,在历史上有重要地位,在当时是左右印风的领袖人物,又是开宗立派影响后世的祖师级印家,从横截面入手,把他们分为初创、成熟、全盛三个时期,再分为第一代(宋元),第二代(文、何、苏),第三代(朱简、汪关、程邃),第四代(丁敬、邓石如),第五代(赵之谦、吴昌硕、黄牧甫)等五个层次,在寻找纵向的流派关系的同时,更着重地寻找他们那种横向的对比关系,以期更清晰地把握某一历史时期印坛的主要状况。

01初创时期印家的出现绝不是晚至明代,早在宋元就应该有了。

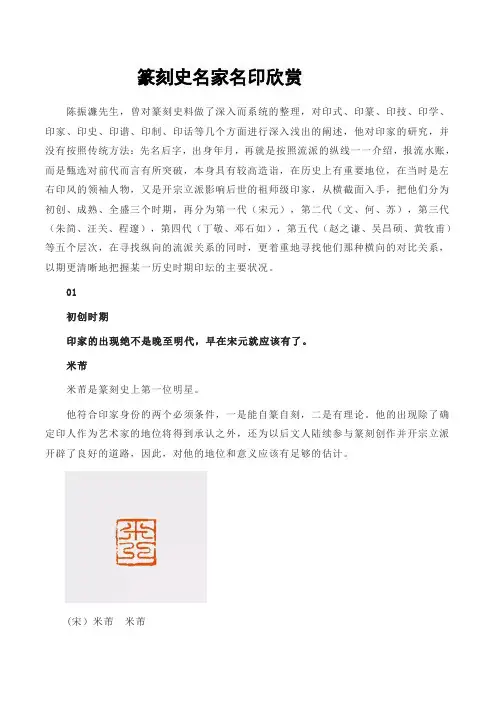

米芾米芾是篆刻史上第一位明星。

他符合印家身份的两个必须条件,一是能自篆自刻,二是有理论。

他的出现除了确定印人作为艺术家的地位将得到承认之外,还为以后文人陆续参与篆刻创作并开宗立派开辟了良好的道路,因此,对他的地位和意义应该有足够的估计。

(宋)米芾米芾(宋)米芾米芾之印(宋)米芾祝融之后赵孟頫米芾之后的第二位明星是赵孟頫。

作为正规的印家,赵孟頫对篆刻的最大贡献是引进了玉箸篆作为印篆文字,这是具有重大意义的。

以大篆入朱文和以摹印篆入朱文,一般都难于如秦篆这样饶有流畅的节奏韵律,这正是朱文不同于白文的所长。

故而赵孟頫的尝试一出,立即博得了后人的热烈欢迎(微信公众号:印书房)。

(元)赵孟頫赵氏子昂(元)赵孟頫赵孟頫印(元)赵孟頫水晶宫道人(元)赵孟頫松雪斋当然,也许在以秦篆体式入印方面,赵孟頫本人还算不上有多少炉火纯青的高级作品。

他的玉箸篆之后,也还有诸如铁线之类的新的秦篆体式出现,但无疑地,他正是一位开启将来的大人物。

他的开拓给后人带来了用之不竭的新的篆法源泉,考虑到后人作为传统的摹印篆是出自秦篆这样一个事实,我们不妨把赵孟頫的大胆变革看作是一种回归,从作为小篆变体(应用体)的摹印篆再回归到小篆本身来。

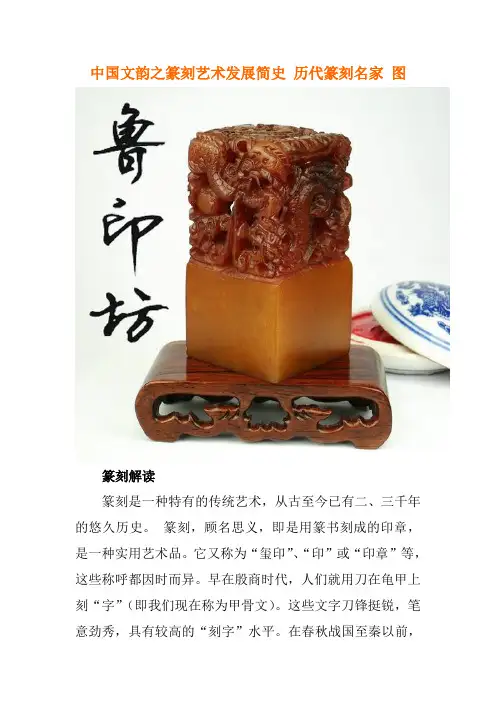

中国文韵之篆刻艺术发展简史历代篆刻名家图篆刻解读篆刻是一种特有的传统艺术,从古至今已有二、三千年的悠久历史。

篆刻,顾名思义,即是用篆书刻成的印章,是一种实用艺术品。

它又称为“玺印”、“印”或“印章”等,这些称呼都因时而异。

早在殷商时代,人们就用刀在龟甲上刻“字”(即我们现在称为甲骨文)。

这些文字刀锋挺锐,笔意劲秀,具有较高的“刻字”水平。

在春秋战国至秦以前,篆刻印章称为“玺”。

秦始皇统一六国后,规定“玺”为天子所专用,大臣以下和民间私人用印统称“印”。

这就形成了帝王用印称“玺”或“宝”,官印称“印”,将军用印称“章”,私人用印称“印信”。

篆刻的「篆」字,古时写作「瑑」,从玉字旁。

凡是在玉石上雕琢凹凸的花纹,都叫做“瑑”。

后来竹帛成为通行的书写用具,于是篆字的形符,也由“玉”改为“竹”。

其实在古代凡属于雕玉、刻石、镂竹、铭铜的范围,都可称为“篆刻”,印章的刻制只是其中的一小部分而已。

到了秦始皇时,将全国书体作综合整理,书分八体,印面上的文字叫“摹印篆”;王莽定六书时,称为“缪篆”,从此便明定篆书为印章印文的使用字体。

唐宋之际,由于文人、墨客的喜好,虽然改变了印章的体制,但仍以篆书作印,直到明清两代,印人辈出,篆刻便成为以篆书为基础,利用雕刻方法,在印面中表现疏密、离合的艺术型态,篆刻也由广义的雕镂铭刻,转为狭义的治印之学。

而此治印之学也有人直接称为“刻印”、“铁笔”、“铁书”、“刻图章”等。

篆刻历史篆刻,自起源至今的二千多年的漫长历史中,历经了十余个朝代。

在这个长期的发展过程中,篆刻艺术出现了两个高度发展的历史阶段。

一个是战国、秦汉、魏晋六朝时期,这一时期的篆刻用料主要为玉石、金、牙、角等。

它被称为“古代篆刻艺术时期”,它的篆刻艺术特点主要是以时代来划分。

篆刻发到了唐、宋、元时期,则处于衰微的时期。

在这一时期,由于楷书的应用取代了篆书,同时官印和私印根本上分家,篆刻艺术走上了下坡路。

这种形势到了元末出现了转机,画家王冕发现了花乳石可以入印,从而使石料成了治印的理想材料。

90中国的印章艺术在经历了秦汉印的高峰之后,实用印章与艺术印章走向殊途。

文人篆刻经过元、明两代缓慢的发展,到清代中后期逐渐发力,在吴门派、徽派、浙派的基础上达到明清600年篆刻史的高峰,产生了邓石如、吴让之、赵之谦、黄士陵、吴昌硕等一批开宗立派的大师。

民国之后,上海印坛有吴昌硕、赵叔孺两大门派,北京则以齐白石、寿石工为代表,或张扬个性,或传承古典,呈现刚柔并济、交相辉映的多元格局。

1949年中华人民共和国成立后,在中国共产党文艺政策的指引下,文学艺术进入新的发展阶段,出现了新的特点。

就篆刻艺术而言,这70年取得了长足的进展,大致可分为三个时期: 第一时期是从新中国成立到“文革”结束(1949-1976)。

民国时期的篆刻家除了有一些担任教职之外,大多没有固定职业,他们寓居上海、北京等大城市,通过挂单鬻印谋生。

1949年以后,王福庵、钱瘦铁、邓散木、来楚生、陈巨来、钱君匋等篆刻名家仍居上海(只有方介堪等少数回归原籍地),不过他们需要适应时代环境的转型和个人生计的变化。

以民国时期享誉印坛的邓散木(1898-1963)为例,他在1950-1955年间,既是上海市新成区人民代表,又是居委会主任,几乎把全部精力都花费在做里弄工作上;1955年他应人民教育出版社之邀到北京书写简化字模和学生字帖,后来又因病截去一足,篆刻创作几乎停顿了。

20世纪50年代初,旧上海的艺术社团都已星散,1955年张鲁庵在上海发起成立新中国第一个书法篆刻团体“中国金石篆刻研究社筹备会”,公推当时唯一健在的西泠印社创始人王福庵为主任委员,马公愚、钱瘦铁为副主任委员,张鲁庵为秘书长,发展社员约百人。

次年组织社员72人集体创作《鲁迅笔名印谱》,以及社员田叔达刻《毛主席诗词十九首印谱》,方去疾、吴朴堂、单孝天合刻《瞿秋白笔名印谱》和《养猪印谱》,钱君匋刻《长征印谱》等等。

为了适应新时代的要求以及便于篆刻作品的传播,这些印文内容紧扣时政,打上了革命年代的鲜明烙印。

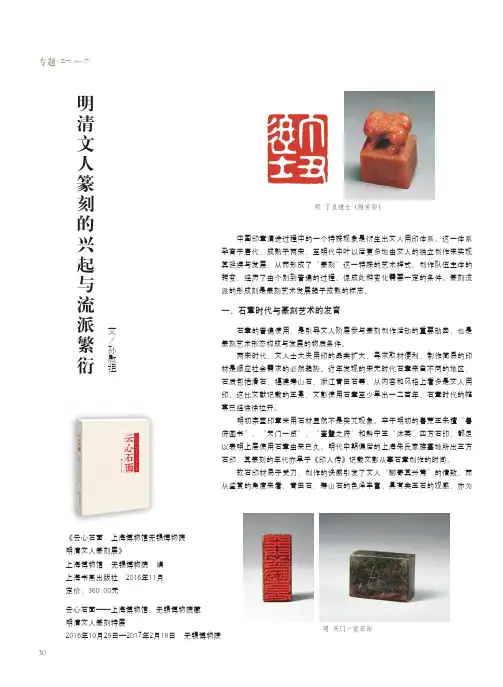

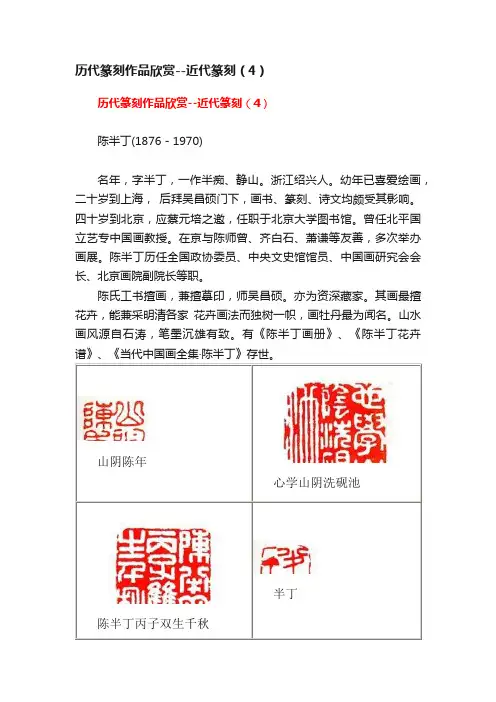

历代篆刻作品欣赏--近代篆刻(4)历代篆刻作品欣赏--近代篆刻(4)陈半丁(1876-1970)名年,字半丁,一作半痴、静山。

浙江绍兴人。

幼年已喜爱绘画,二十岁到上海,后拜吴昌硕门下,画书、篆刻、诗文均颇受其影响。

四十岁到北京,应蔡元培之邀,任职于北京大学图书馆。

曾任北平国立艺专中国画教授。

在京与陈师曾、齐白石、萧谦等友善,多次举办画展。

陈半丁历任全国政协委员、中央文史馆馆员、中国画研究会会长、北京画院副院长等职。

陈氏工书擅画,兼擅摹印,师吴昌硕。

亦为资深藏家。

其画最擅花卉,能兼采明清各家花卉画法而独树一帜,画牡丹最为闻名。

山水画风源自石涛,笔墨沉雄有致。

有《陈半丁画册》、《陈半丁花卉谱》、《当代中国画全集·陈半丁》存世。

山阴陈年心学山阴洗砚池半丁陈半丁丙子双生千秋天下几人画山水韩登安(1905—1976)原名竟,一字仲铮,别署耿斋、安华、印农,晚年又号无待居士、本翁,浙江萧山义桥镇牌轩下村人。

少时从父居杭州,拜书画篆刻家周承德为师。

成年后,就学于篆刻家王福庵门下,造诣日深。

其篆隶书法和治印较著名,而书以长瘦的玉筋篆为尤;治印则广采博览,上至周秦两汉下及明清篆刻诸流派,均有精深研究。

其所刻细朱文,人称绝艺,擅长多字印与小字印。

韩所作山水画,师承绍宋,得其苍润。

1932年加入杭州西泠印社,曾任该社总干事、兼龙渊印社常务监事。

解放后,为浙江省文史馆馆员。

著作有《登安印存》、《岁华集》、《西泠印社胜迹留痕》等印谱行世,辑《明清印篆选录》12卷,共选明清两朝印人50余家,按时代顺序先后,列名家印篆之字,还增补王福庵《作篆通假》2卷。

韩晚年作的《毛主席诗词刻石三十七首》,时颂当代金石之杰作。

其一生刻印约4万方。

1976年3月逝世。

1982年4月,杭州西泠印社、西泠书画院曾举办韩登安先生遗作展。

马公愚(1889-1969)原名范,字公禺,后改为公愚,以字行,晚号冷翁,别署耕石簃主,浙江永嘉人。

马公愚金石书画无一不精通,篆刻宗秦玺汉印,自刻小印犹见古韵风神,后以诏版文字入印,面目一新,名振一时,拙朴自然,为蔡元培所刻姓名印尽显汉印之真醇。

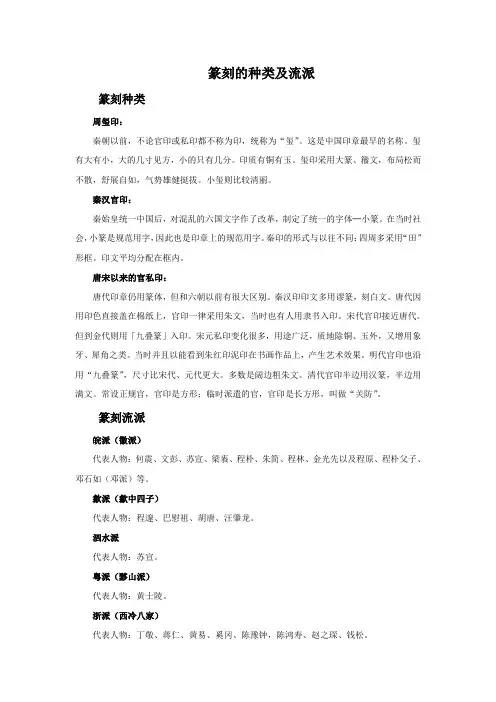

篆刻的种类及流派篆刻种类周玺印:秦朝以前,不论官印或私印都不称为印,统称为“玺”。

这是中国印章最早的名称。

玺有大有小,大的几寸见方,小的只有几分。

印质有铜有玉。

玺印采用大篆、籀文,布局松而不散,舒展自如,气势雄健挺拔。

小玺则比较清丽。

秦汉官印:秦始皇统一中国后,对混乱的六国文字作了改革,制定了统一的字体─小篆。

在当时社会,小篆是规范用字,因此也是印章上的规范用字。

秦印的形式与以往不同:四周多采用“田”形框。

印文平均分配在框内。

唐宋以来的官私印:唐代印章仍用篆体,但和六朝以前有很大区别。

秦汉印印文多用谬篆,刻白文。

唐代因用印色直接盖在棉纸上,官印一律采用朱文,当时也有人用隶书入印。

宋代官印接近唐代。

但到金代则用「九叠篆」入印。

宋元私印变化很多,用途广泛,质地除铜、玉外,又增用象牙、犀角之类。

当时并且以能看到朱红印泥印在书画作品上,产生艺术效果。

明代官印也沿用“九叠篆”,尺寸比宋代、元代更大。

多数是阔边粗朱文。

清代官印半边用汉篆,半边用满文。

常设正规官,官印是方形;临时派遣的官,官印是长方形,叫做“关防”。

篆刻流派皖派(徽派)代表人物:何震、文彭、苏宣、梁袠、程朴、朱简、程林、金光先以及程原、程朴父子、邓石如(邓派)等。

歙派(歙中四子)代表人物:程邃、巴慰祖、胡唐、汪肇龙。

泗水派代表人物:苏宣。

粤派(黟山派)代表人物:黄士陵。

浙派(西冷八家)代表人物:丁敬、蒋仁、黄易、奚冈、陈豫钟,陈鸿寿、赵之琛、钱松。

新浙派代表人物:赵之谦。

吴派(海派/汉印派)代表人物:吴昌硕和高式熊。

赵派(虞山派)代表人物:邓散木。

鲁派(山东派、齐鲁派)代表人物:刘兴、孟国波、李家栋、张诚、司彬钰、李旸铭。

娄东派代表人物:汪关、林皋(林派)、巴慰祖。

扬州派代表人物:林皋(林派)、汪关、沈世和。

如皋派代表人物:许容、童昌龄、陈瑶典等。

云间派代表人物:王曾麓父子、鞠昆皋。

京派代表人物:齐白石。

闽派(莆田派)代表人物:宋珏、吴晋、练元素、薛穆生、许有介、兰公漪等。

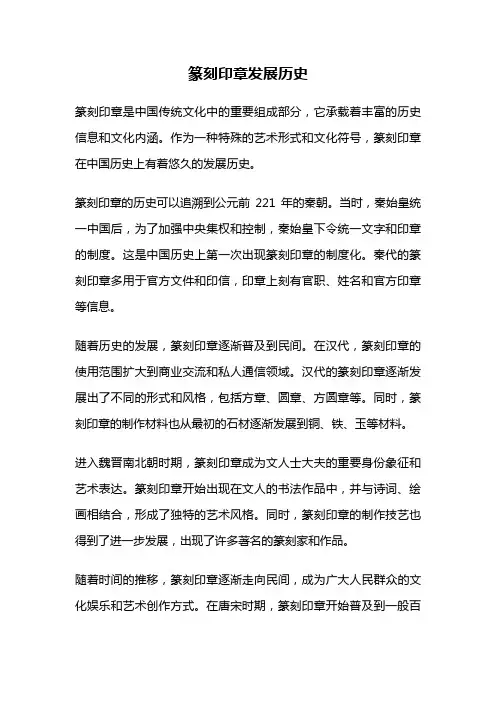

篆刻印章发展历史篆刻印章是中国传统文化中的重要组成部分,它承载着丰富的历史信息和文化内涵。

作为一种特殊的艺术形式和文化符号,篆刻印章在中国历史上有着悠久的发展历史。

篆刻印章的历史可以追溯到公元前221年的秦朝。

当时,秦始皇统一中国后,为了加强中央集权和控制,秦始皇下令统一文字和印章的制度。

这是中国历史上第一次出现篆刻印章的制度化。

秦代的篆刻印章多用于官方文件和印信,印章上刻有官职、姓名和官方印章等信息。

随着历史的发展,篆刻印章逐渐普及到民间。

在汉代,篆刻印章的使用范围扩大到商业交流和私人通信领域。

汉代的篆刻印章逐渐发展出了不同的形式和风格,包括方章、圆章、方圆章等。

同时,篆刻印章的制作材料也从最初的石材逐渐发展到铜、铁、玉等材料。

进入魏晋南北朝时期,篆刻印章成为文人士大夫的重要身份象征和艺术表达。

篆刻印章开始出现在文人的书法作品中,并与诗词、绘画相结合,形成了独特的艺术风格。

同时,篆刻印章的制作技艺也得到了进一步发展,出现了许多著名的篆刻家和作品。

随着时间的推移,篆刻印章逐渐走向民间,成为广大人民群众的文化娱乐和艺术创作方式。

在唐宋时期,篆刻印章开始普及到一般百姓之间,成为他们生活中不可或缺的一部分。

篆刻印章的使用范围和形式也更加多样化,除了官方印章和私人印章外,还出现了纪念章、纪念章等特殊用途的印章。

明清时期,篆刻印章进入了一个新的发展阶段。

在明代,篆刻印章的制作技艺更加精湛,印章的风格和形式也更加丰富多样。

明代的篆刻家们致力于研究篆刻的技法和艺术风格,形成了多种不同的流派和传统。

清代,篆刻印章的发展继续,许多著名的篆刻家和作品涌现出来,成为中国篆刻艺术史上的重要时期。

近现代以来,随着社会的发展和科技的进步,篆刻印章的使用和制作方式发生了巨大变化。

电脑印章和激光雕刻技术的出现,使篆刻印章的制作更加便捷和精确。

然而,传统的手工篆刻印章依然保持着其独特的魅力和艺术价值,在一些特殊场合和文化活动中仍得到广泛应用。

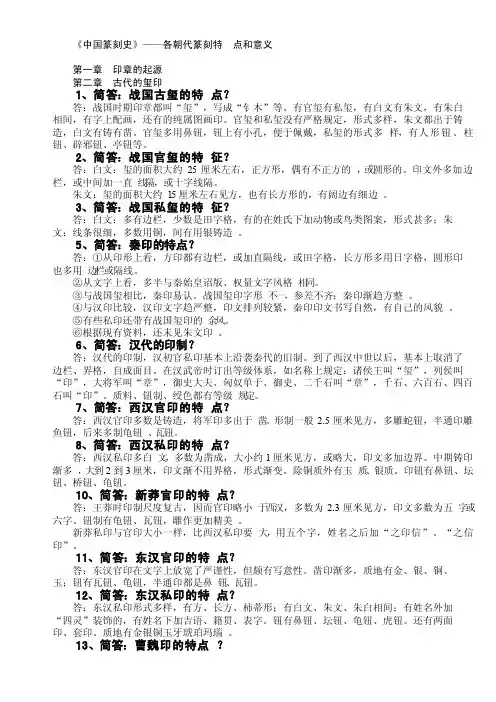

《中国篆刻史》——各朝代篆刻特点和意义第一章印章的起源第二章古代的玺印1、简答:战国古玺的特点?答:战国时期印章都叫“玺”,写成“钅木”等。

有官玺有私玺,有白文有朱文,有朱白相间,有字上配画,还有的纯属图画印。

官玺和私玺没有严格规定,形式多样,朱文都出于铸造,白文有铸有凿。

官玺多用鼻钮,钮上有小孔,便于佩戴,私玺的形式多样,有人形钮、柱钮、辟邪钮、亭钮等。

2、简答:战国官玺的特征?答:白文:玺的面积大约2.5厘米左右,正方形,偶有不正方的,或圆形的。

印文外多加边栏,或中间加一直线隔,或十字线隔。

朱文:玺的面积大约1.5厘米左右见方,也有长方形的,有阔边有细边。

3、简答:战国私玺的特征?答:白文:多有边栏,少数是田字格,有的在姓氏下加动物或鸟类图案,形式甚多;朱文:线条很细,多数用铜,间有用银铸造。

5、简答:秦印的特点?答:①从印形上看,方印都有边栏,或加直隔线,或田字格,长方形多用日字格,圆形印也多用边栏或隔线。

②从文字上看,多半与秦始皇诏版、权量文字风格相同。

③与战国玺相比,秦印易认。

战国玺印字形不一,参差不齐;秦印渐趋方整。

④与汉印比较,汉印文字趋严整,印文排列较紧,秦印印文书写自然,有自己的风貌。

⑤有些私印还带有战国玺印的余风。

⑥根据现有资料,还未见朱文印。

6、简答:汉代的印制?答:汉代的印制,汉初官私印基本上沿袭秦代的旧制。

到了西汉中世以后,基本上取消了边栏、界格,自成面目。

在汉武帝时订出等级体系,如名称上规定:诸侯王叫“玺”,列侯叫“印”,大将军叫“章”,御史大夫、匈奴单于、御史、二千石叫“章”,千石、六百石、四百石叫“印”。

质料、钮制、绶色都有等级规定。

7、简答:西汉官印的特点?答:西汉官印多数是铸造,将军印多出于凿。

形制一般2.5厘米见方,多雕蛇钮,半通印雕鱼钮,后来多制龟钮、瓦钮。

篆刻名家作品集

以下是一些知名的篆刻名家及其作品集:

1. 郑板桥:《郑板桥印谱》、《天香楼印存》等。

2. 董其昌:《董其昌印谱》、《董其昌印迹》等。

3. 梁启超:《梁启超印记全编》、《梁启超印谱》等。

4. 吴昌硕:《吴昌硕篆刻集》、《吴昌硕印谱》等。

5. 黄宾虹:《黄宾虹印迹》、《黄宾虹印谱》等。

6. 赵朴初:《赵朴初篆刻集》、《赵朴初印谱》等。

这些名家的作品集包含了他们在篆刻领域的代表作品,展示了他们的技艺和艺术风格。

这些作品集可通过图书馆或书店进行查找和阅读,以欣赏和学习篆刻名家的精湛艺术。

明代篆刻发展的过程简述摘要:一、引言二、明代篆刻的起源与发展1.印章艺术的传承2.篆刻艺术的兴起3.篆刻家的涌现三、明代篆刻的风格特点1.文字风格2.篆刻技艺3.印章材质与工艺四、明代篆刻的代表人物及作品1.文彭与文徵明2.其他著名篆刻家3.代表作品赏析五、明代篆刻的影响与传承1.对后世篆刻艺术的影响2.篆刻技艺的传承六、结语正文:【引言】篆刻艺术起源于古代的印章制作,随着历史的发展,逐渐演变成为一种独特的艺术形式。

尤其是在明代,篆刻艺术得到了前所未有的发展,涌现出了一批杰出的篆刻家和艺术家。

本文将简要介绍明代篆刻的发展过程,以及其独特的风格特点和代表人物。

【明代篆刻的起源与发展】1.印章艺术的传承明代篆刻艺术的起源可以追溯到元代,当时的文人雅士开始重视印章的艺术价值,将诗词、绘画、书法等元素融入印章创作中。

这种风气在明代逐渐盛行,为篆刻艺术的发展奠定了基础。

2.篆刻艺术的兴起明代时期,篆刻艺术逐渐从印章制作中独立出来,成为一种专门的艺术门类。

许多文人墨客热衷于篆刻,他们在继承传统印章艺术的基础上,不断创新和发展,使篆刻艺术焕发出新的生机。

3.篆刻家的涌现在明代,篆刻家辈出,其中最具代表性的是文彭和文徵明。

他们的作品具有很高的艺术价值,被誉为“文人篆刻”的典范。

【明代篆刻的风格特点】1.文字风格明代篆刻的文字风格多样,既有传统的篆书、隶书,也有创新的行书、草书。

篆刻家们在文字设计上讲究布局合理、疏密有致,使印章更具审美价值。

2.篆刻技艺明代篆刻家们精通篆刻技艺,他们善于运用刀法,使印章线条流畅、韵味十足。

此外,他们还善于利用印章材质的特点,发挥材质的美感。

3.印章材质与工艺明代篆刻的印章材质丰富多样,有石、玉、铜、象牙等。

篆刻家们在选材上注重材质的美感和质地,同时运用精湛的工艺,使印章更具艺术价值。

【明代篆刻的代表人物及作品】1.文彭与文徵明文彭和文徵明是明代篆刻艺术的奠基人。

他们的作品具有很高的艺术价值,为后世篆刻艺术的发展奠定了基础。

中国文韵之篆刻艺术发展简史历代篆刻名家图篆刻解读篆刻是一种特有的传统艺术,从古至今已有二、三千年的悠久历史。

篆刻,顾名思义,即是用篆书刻成的印章,是一种实用艺术品。

它又称为“玺印”、“印”或“印章”等,这些称呼都因时而异。

早在殷商时代,人们就用刀在龟甲上刻“字”(即我们现在称为甲骨文)。

这些文字刀锋挺锐,笔意劲秀,具有较高的“刻字”水平。

在春秋战国至秦以前,篆刻印章称为“玺”。

秦始皇统一六国后,规定“玺”为天子所专用,大臣以下和民间私人用印统称“印”。

这就形成了帝王用印称“玺”或“宝”,官印称“印”,将军用印称“章”,私人用印称“印信”。

篆刻的「篆」字,古时写作「瑑」,从玉字旁。

凡是在玉石上雕琢凹凸的花纹,都叫做“瑑”。

后来竹帛成为通行的书写用具,于是篆字的形符,也由“玉”改为“竹”。

其实在古代凡属于雕玉、刻石、镂竹、铭铜的范围,都可称为“篆刻”,印章的刻制只是其中的一小部分而已。

到了秦始皇时,将全国书体作综合整理,书分八体,印面上的文字叫“摹印篆”;王莽定六书时,称为“缪篆”,从此便明定篆书为印章印文的使用字体。

唐宋之际,由于文人、墨客的喜好,虽然改变了印章的体制,但仍以篆书作印,直到明清两代,印人辈出,篆刻便成为以篆书为基础,利用雕刻方法,在印面中表现疏密、离合的艺术型态,篆刻也由广义的雕镂铭刻,转为狭义的治印之学。

而此治印之学也有人直接称为“刻印”、“铁笔”、“铁书”、“刻图章”等。

篆刻历史篆刻,自起源至今的二千多年的漫长历史中,历经了十余个朝代。

在这个长期的发展过程中,篆刻艺术出现了两个高度发展的历史阶段。

一个是战国、秦汉、魏晋六朝时期,这一时期的篆刻用料主要为玉石、金、牙、角等。

它被称为“古代篆刻艺术时期”,它的篆刻艺术特点主要是以时代来划分。

篆刻发到了唐、宋、元时期,则处于衰微的时期。

在这一时期,由于楷书的应用取代了篆书,同时官印和私印根本上分家,篆刻艺术走上了下坡路。

这种形势到了元末出现了转机,画家王冕发现了花乳石可以入印,从而使石料成了治印的理想材料。

到了明代,篆刻艺术进入了复兴时期。

明清以来,篆刻又迎来了它的第二个发展高峰期,它的篆刻艺术特点主要是流派纷呈。

在这一时期文彭、何震对流派篆刻艺术的开创起了重大的作用。

文彭系文征明的儿子,是他在一次偶然的机会,发现了“灯光石”冻石可以当做治印材料。

经过他的倡导,石材被广泛的应用。

在这以后的一段时期内篆刻艺术流派纷呈现,出现了程邃、丁敬、邓石如、黄牧甫、赵之谦、吴让之等篆刻艺术家,一时间篆刻艺术呈现出了一派繁荣的景象。

直至近现代篆刻大师吴昌硕、齐白石,从而形成了一部完整的中国篆刻历史。

篆刻艺术是书法、章法、刀法三者完美的结合,一方印中,即有豪壮飘逸的书法笔意,又有优美悦目的绘画构图,并且更兼得刀法生动的雕刻神韵。

可称得上“方寸之间,气象万千”。

中国文字随著时间的绵延、空间上的歧异发展,蕴涵了动人的多样风貌,在印面之内跌宕生姿,以一种有情、有致的方式呈现出来,小小方寸之内充满了时间的古朴和空间的浑厚,虽几经更迭,仍能以温润的光泽、古雅的韵趣,引人玩味,这就是篆刻的艺术。

在我们游心赏玩之前,先要弄清楚篆刻的定义。

篆刻是什么呢?它的解释,有广义与狭义的两种。

篆刻的“篆”宇,古写作“瑑”,从玉(说文的注释上说明:“圭璧起兆,瑑也。

”),凡是在玉、石上雕琢凹凸的花纹都叫做“瑑”,后来,竹帛成为通行的书写工具,于是篆字的形符也由“玉”改从「竹」。

篆刻起源与发展篆刻印章起源甚早,据《汉书祭祀志》载:“自五帝始有书契,至于三王,俗化雕文,诈伪渐兴,始有印玺,以检奸萌”。

远在三千七百多年前的殷商时代,便盛行刻字艺术。

但印面并无本来意思的文字,只有象征血缘集团的记号,附加在同时代的青铜器或旗子上。

虽说是记号,确有一定的读音。

到了周代,以青铜质为主的“周玺”大为兴起。

各种大小形状都有,一般分为白文,朱文两种。

秦代是中国文字由“籀书”演变成为篆书的时期,印的形式也更为广泛,印文圆润苍劲,笔势挺拔。

汉代印章到达兴盛,史称汉印,字体由小篆演变成“缪篆”。

汉印的印形制、印纽亦十分精美。

西泠八家的奚冈曾说:“印之宗汉也,如诗文宗唐,字文宗晋”。

唐宋之际,由于文人墨客的喜好,虽然改变了印章的体制,但仍以篆书作印。

直到明清两代,印人辈出,篆刻便成为以篆书为基础,利用雕刻方法,在即面中表现疏密、离合的艺术型态,篆刻遂由广义的雕镂铭刻,转为狭义的治印之举。

传统认为,篆刻必先篆后刻,甚至有"七分篆三分刻"之说。

篆刻本身是一门与书法密切结合的艺术。

篆刻家的作品与刻字铺师傅刻出的领工资用的印章的根本区别,在于前者是"写"的,讲究章法篆法,后者是靠“描的”,并不计较章法篆法。

不研究篆刻不讲究章法刻出的印必然十分僵板。

故学习篆刻的同时一定要十分认真地选择篆书碑贴临写,经过一个阶段的训练,便会明显觉得篆印时的便利,不少初学者重刻轻写,往往事倍功半。

章法就是一个字或一个组字在印面上排列的艺术、比较复杂而变化多端,实在是篆刻艺术中最重要的一环。

如果一方印光有熟练的刀法而无高明的章法,必无佳作可言。

尤其是成套成组的创作,必须方方有变化,更要显示作者在章法上的功底。

故在设计印稿时应反复构想。

这一点,篆刻大师吴昌硕慎重的创作态度是值得我们学习的。

要根据文字具体的笔画、笔势、形体及字与字之间的相互关系设计出相宜的形式。

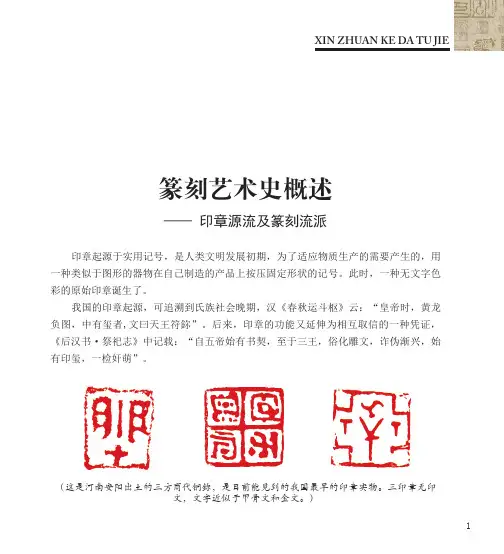

1、商代篆刻印章始于商代,是根据安阳出土的三枚铜质古玺为证。

(现藏台北故宫博物院),距今约3000 年历史。

(约公元前16-11世纪)。

(图1)经董作宾、徐中舒、于省吾、容庚、胡厚宣等专家考证,定为殷商时代玺印。

沙孟海在他的《印学史》中对这三件铜玺提出异议:“如定为商代作品,还缺乏科学根据,安阳殷墟的考古发掘工作,解放前做了十五次,解放后也一直在做,但在殷商文化层中从来不曾发现过一件玺印。

三玺的出土情况不详,很可能出自上层堆积中,我们为对历史负责,暂不肯定它的时代。

”沙孟海还认为在殷商文字中:“甲骨文中还没有‘印’字,也没有‘玺’的初形‘木’字。

金文有‘印’字,但它是“抑”字的初文,不是印章的‘印’字。

”(《印学史》)王廷洽在《中国印章史》中却提出不同的看法:“于省吾《双剑簃古器物图录》著录了安阳出土的三枚铜玺,可信为商代晚期用于烙印奴隶脸面的铜玺。

商代甲骨文和铜器铭文中虽未见‘玺’字,但甲骨文中有‘印’字(见《乙》143、100,《佚》674),而且印、抑同形,像人跪受烙印之形。

”王廷洽在商代青铜器上找到与安阳铜玺,印文相同的图文来印证(如图2)。

这一确凿的论证,断定了安阳铜玺就是商代玺印。

王廷洽这一新的考古成果最令人信服。

陈松长在《玺印鉴赏》对这三玺考证记载比较详实“李学勤先生根据台湾出版的《故宫铜器图录》中的珍本与《商周金文录遗》中一件铜斝的铭文和《商周彝器通考》中的小臣邑斝和甘肃灵台白草坡1号墓的父辛斝,陕西岐山樊村的亚邲其斝等形制进行研究,认为该玺不可能是伪品,而确实是商末之物。

”陈松长在《玺印鉴赏》中这段文字出自《中国文物报》(1992 年7月26日第3版)。

笔者从商代“我方鼎器铭”中找到,从铭文的最后有一方亚字形框内有一个“若”字,形式类似书法作品落款的印章,与(图1)的亚字形印章的边框形式相同(如图3)。

由此而知,王廷洽、李学勤两位先生的考证,充分证明了中国的印章始于商代。

2、西周篆刻西周时期印章(约公元前11世纪-公元前771年)迄今未见有出土,为何笔者要在这里单独来谈西周篆刻呢?按规律而论,在商代出现了印章,在西周也应该有印章,这虽是一种推测。

但据西周时期的典藉《周礼》司市记载:“凡通货贿,以玺节出入之”。

《掌市》载:“货贿用玺节”。

司市是指周代管理市场官员。

周人进入市场从事贸易,就必须持有司市颁发的玺节。

虽然西周印章没有出土实物,但从陶器的铭文可以看到西周时代玺印的痕迹。

王廷洽在《中国印章史》记载:“其一为‘令作埙’(如图4),二为‘令同乐作太宰埙’(如图5),三为‘圉作埙’(如图6),尤其是图6,反映出‘圉作埙’系用玺抑印在陶埙土坯上的,一部分玺的器物边痕保留在陶埙上。

高明先生《古陶文汇编》断为西周陶文是十分正确的。

”由此而断西周已有印章,只是尚未发现西周印章的实物。

我们只能通过典籍和陶片来推断。

希望在今后的古考工作中一定会发现西周篆刻印章的实物。

3、春秋篆刻春秋时代印章(公元前770-476年)我们所能见到的实物资料还很少。

春秋时期有玺印这是毫无疑问的。

据《左传?襄公二十九年》记载:“季武子取卞,使公冶问玺书,追而与之。

”而在《国语?鲁语下》也记载了这件事。

说明在春秋时期的国君和官员以玺印来证明其身份。

目前我们能看到确凿的玺印实物不多。

据阮宗华著《印章篆刻艺术欣赏》载:“古文字学家王献唐曾经在他所收藏的五百方古玺中,从古文字学角度考证出两方春秋古玺。

一方阴文官玺‘昏賹’,另一方是阳文私玺‘ 疲’(如图7)”王伯敏编释《古肖形印臆释》第一方鱼印(如图8)为春秋时代铜印。

该印1944年在山西凤陵渡古墓出土,一同出土的还有其它春秋时期实物,它与周代鱼簋铭文“鱼“的结构、形体类似,因为又有确凿年代,所以能够确认是春秋的遗物。

1984年9月人民美术出版社出版的《故宫博物院藏肖形印选》载有春秋时期的肖形印,一方为龙纹玺(如图9),一方为鸟纹玺(如图10),关于春秋时期的篆刻,还需进一步考证。

沙孟海著《印学史》载:“今天遗存的大量古玺,其中可能有一部分是春秋时代的,不过我们还无法加以鉴别罢了。

4、战国篆刻先秦的印章,发展到战国时期(公元前475-221年),印章的使用和制作工艺达到相当发达的程度,印章的用途也十分广泛,形式奇特多姿。

战国出土实物十分丰富,我们能通过这些丰富的资料准确地了解到古玺的篆刻艺术风貌。

印章的布局参差挪让,方圆相济,印文写法也不一致。

印章形式有阴文和阳文,是通过凿和铸而成的。

战国篆刻分为官玺(如图11)和私玺(如图12),印材多属铜,私玺印面形状分正方形、长方形、圆形、长条形,菱形等(如图13)。

此外,分吉语玺(如图14)、图像玺(如图15),在图像玺中又分人物、动物、饕餮、避邪、获麟、夔、禺疆等吉祥纹样的多种造型。

战国时期的官玺、私玺、图像玺、吉语玺其印顶多有一个“穿”。

可用彩色纹带挂在胸前或佩于腰间,作为一种装饰,用来表明身份、地位。

秦代篆刻艺术发展印章发展到秦汉时期,印章的刻制使用、文字已日臻完善。

还设有专职官员管理印章,各类文献资料记载较多,这给我们了解和考证秦汉印制度提供了丰富的史料。

因此,秦汉时期印章是我国篆刻艺术的鼎盛时期。

秦代篆刻。

公元前221年,秦始皇统一六国之后,建立了统一的秦王朝政权机构,建立郡县,统一了文字,诏同了法律、货币和度量衡。