骨巨细胞瘤的影像学表现解析

- 格式:doc

- 大小:24.00 KB

- 文档页数:3

骨巨细胞瘤病例分析病史:患者xxxx,男性,44岁。

因“左小腿疼痛10月余”入院。

患者自诉于10月前无明显诱因下出现左小腿疼痛,左侧小腿行走时疼痛,休息时缓解,无低热寒战,无其他关节疼痛,今年5月初在我院行左膝关节MRI检查示:左胫骨肿物,未予以特殊处理,今患者为进一步就、明确诊断诊治来我院门诊门诊拟“做胫骨骨肿瘤”收入院。

自发病以来,患者精神、睡眠正常,食欲正常。

二便正常,体重无明显变化。

体格检查:皮肤完整,无红肿,无破溃,局部无肿胀,无压痛,膝关节活动、感觉既、及末梢血运可,左直腿抬高试验(-),加强试验(-),左“4”字征(-),内收(-),生理反射存在,病理反射未引出。

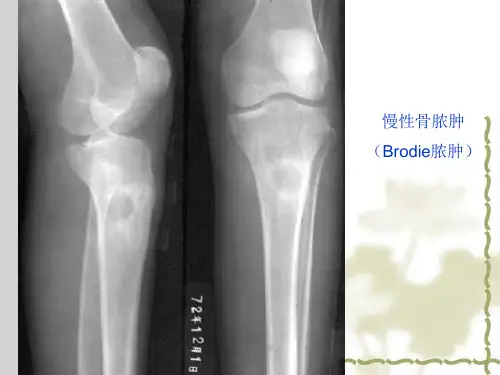

辅助检查:无入院后行DR检查,阅片:X线(影像号 xxxxxx):左胫骨上端可见一大小约4*3cm骨质密度减低区,呈磨玻璃样,未见骨膜反应;左胫骨上段内侧可见一骨性突起,基底部与骨干相连,背离关节生长,余左膝关节构成骨结构完整,未见骨质病变、骨折征象,关节间隙未见异常,周围软组织未见异常。

诊断:左胫骨上端骨质破坏,考虑骨肿瘤病变,性质待查;左胫骨上段骨骨瘤。

病理结果:骨巨细胞瘤。

骨巨细胞瘤骨巨细胞瘤(giant cell tumor of bone)为起源于骨的非成骨性结缔组织,主要由单核基质细胞和多核巨细胞构成。

根据组织学特点可分为三级:Ⅰ级为良性,Ⅱ级为过渡类型(生长活跃),Ⅲ级为恶性。

本病好发于20~40岁的青壮年。

一.临床表现:国内资料显示男女发病率相近,男女之比为 1.2:1。

好发年龄是20~40岁,占65%。

肿瘤好发于四肢长骨骨端,尤其是股骨远端、胫骨近端和桡骨远端,三处发病率占全部的60%~70%。

主要症状是患处疼痛和压痛。

骨皮质变薄时,触及有乒乓球感。

肿瘤穿破骨皮质形成软组织肿块后,皮肤可呈暗红色,表面静脉充盈曲张。

二.影像表现:骨巨细胞瘤从形态学上可分为以溶骨改变为主的溶骨型和以皂泡样变为主的皂泡型。

有学者统计了在骨巨细胞瘤中生长迅速的为溶骨型,且恶变的趋势也明显。

骨巨细胞瘤ICD-10诊断标准骨巨细胞瘤是一种常见的骨肿瘤,ICD-10编码为M8717/1。

以下是骨巨细胞瘤的诊断标准,包括临床诊断、影像学检查、病理学诊断、遗传因素和治疗方式等方面。

1.临床诊断骨巨细胞瘤主要表现为疼痛、肿胀和关节活动受限等症状。

疼痛通常为间歇性,但随着病情的进展可能会加剧。

肿瘤通常位于长骨干骺端,特别是膝关节和踝关节周围。

临床诊断需要考虑患者的症状、体格检查和病史。

2.影像学检查骨巨细胞瘤的影像学表现为骨端偏心位、溶骨性、囊性破坏而无骨膜反应,病灶呈肥皂泡样改变。

X线表现为骨端偏心位、溶骨性、囊性破坏而无骨膜反应,病灶呈肥皂泡样改变;CT能显示骨皮质变薄无膨胀,病灶呈肥皂泡样改变,溶骨区内有间隔或斑点钙化影;MRI表现病变部位骨端偏心位溶骨性病灶,T1呈低信号,T2呈高信号,其间可见条带状影,部分病例可见线状分隔。

3.病理学诊断骨巨细胞瘤的病理学表现为骨端偏心位、溶骨性、囊性破坏而无骨膜反应,病灶呈肥皂泡样改变。

镜下可见肿瘤由许多相互交错的片状或条状瘤细胞组成,这些瘤细胞由薄而弯曲的纤维分隔开。

肿瘤细胞的核大小不一,染色深,形状不规则,可见核仁。

部分病例可见瘤细胞多核现象。

4.遗传因素骨巨细胞瘤与遗传因素有关。

某些基因的突变可以增加患骨巨细胞瘤的风险。

这些基因包括P53、COL1A1和RANKL等。

因此,遗传因素也是骨巨细胞瘤诊断的一部分。

5.治疗方式骨巨细胞瘤的治疗方式包括手术切除、放疗和药物治疗等。

手术是治疗骨巨细胞瘤的主要方法,切除肿瘤并重建骨骼的稳定性是必要的。

对于不能切除的肿瘤或复发的肿瘤,可以采取放疗或药物治疗等辅助治疗措施。

总之,骨巨细胞瘤的诊断需要综合考虑临床诊断、影像学检查、病理学诊断、遗传因素和治疗方式等方面。

对于每个患者,应该根据其具体情况制定个性化的治疗方案。

骨巨细胞瘤影像诊断骨巨细胞瘤是一种罕见的良性骨肿瘤,来源于多核巨细胞,发生在骨的任何部位,尤其是长骨的骨髓腔内。

本文旨在详细介绍骨巨细胞瘤的影像表现及诊断方法。

1、X线表现骨巨细胞瘤的X线表现呈现为局部骨质破坏和瘤周反应,破坏区边缘模糊或毛糙,瘤周反应范围广泛,可有明显的半月形透亮区出现,被称为Shaefer征象。

还可出现气体或液体平片征象,如钙化或出血。

在长骨骨干上,病变可引起骨皮质增厚和骨膜反应,甚至穿透骨皮质形成软组织肿块。

2、CT表现骨巨细胞瘤的CT表现与X线表现相似,但CT扫描可以更清晰地显示病变的大小、形态和分布。

病变呈现为均质或不均质的软组织密度影像,可有坏死囊肿区和骨小梁被破坏的表现。

CT还可以检测到骨膜下垂直粘膜面生长的情况,提示可能的恶性转化。

3、MRI表现骨巨细胞瘤的MRI表现是研究骨巨细胞瘤最常用的方法之一,可以更清晰地显示软组织和骨髓内的病变。

T1WI表现为等或略低信号,T2WI以高信号为主。

病变周围软组织肿胀和积血可表现为低信号,液体坏死区则呈高信号。

MRI能够确定病变的分界线和侵犯情况,也可以预测病变的活动程度。

4、骨扫描表现骨巨细胞瘤在骨显像中呈现为局部放射性浓聚区,与其他骨肿瘤的放射性浓聚区不同,其形状不规则而且病变区域较大。

放射性浓聚区的形状和分布可在正位放射仪和侧位放射仪上观察到。

5、诊断骨巨细胞瘤的诊断需要结合X线、CT、MRI、骨扫描等多种影像学技术进行综合分析。

其中,X线和CT可作为首选方法,MRI可更好地显示软组织情况和病变的活动状态。

骨扫描可以发现较小的病变和转移灶。

另外,病理学检查也是确定诊断的重要手段。

6、结论骨巨细胞瘤是一种少见的良性骨肿瘤,我们应该掌握正确的影像学表现及其诊断方法,以便于早期确诊和治疗。

在进行影像学诊断时,应仔细分析各种影像学表现,注意鉴别诊断。

同时,还应积极开展多学科合作,加强病例交流,提高骨巨细胞瘤的诊断准确率和治疗水平。

骨巨细胞瘤的影像学诊断与鉴别诊断

骨巨细胞瘤的影像学诊断与鉴别诊断

一、引言

骨巨细胞瘤是一种较为常见的良性骨肿瘤,其临床表现和影像学特征具有较高的一致性。

本文将详细介绍骨巨细胞瘤的影像学诊断及鉴别诊断。

二、影像学特点

骨巨细胞瘤在影像学上表现为局部畸形骨质破坏,边界清晰,病灶内可见颗粒状骨质,广泛存在条索状钙化,以及软组织肿块。

在X线检查中,骨巨细胞瘤通常呈现为圆形或卵圆形骨质破坏,边缘呈分叶状或辐射状,并可见围骨硬化。

CT检查可以清楚显示骨质破坏的程度和范围,以及钙化情况。

MRI检查对于观察肿瘤的软组织部分具有很高的分辨率。

三、骨巨细胞瘤的鉴别诊断

⒈骨肉瘤:骨肉瘤在影像学上表现为弥漫性骨质破坏,边界模糊,伴有软组织肿块,还可见新生骨形成及骨膜反应。

⒉骨转移瘤:骨转移瘤通常表现为多发骨转移,病灶边界不规则,可以出现骨皮质破坏及硬化,影像学上与骨巨细胞瘤有一定的相似性,但鉴别诊断仍需结合临床资料。

⒊骨纤维异常增殖症:骨纤维异常增殖症常见于长骨,表现为

斑点状、细网状或片状骨质破坏,并可见斑片状骨钙化或骨囊肿。

⒋骨囊肿:骨囊肿表现为骨质破坏,边界清晰,病灶内可见液

化区域,CT或MRI检查可以明确诊断。

四、附件

本文档涉及附件包括骨巨细胞瘤的影像学图像和相关病例资料。

五、法律名词及注释

⒈骨巨细胞瘤:一种较为常见的良性骨肿瘤,以瘤内大量多核

巨细胞为特征。

骨囊肿、软骨肉瘤、软骨粘液样纤维瘤、良性骨母细胞瘤、良性骨母细胞瘤、骨巨细胞瘤、非骨化性纤维瘤、内生软骨瘤、脊柱转移瘤、骨肉瘤、尤文氏肉瘤等临床骨肿瘤影像学表现及典型征象骨囊肿肱骨或股骨近端,近生长板伴硬化缘的中央型病灶,最可能是单纯骨囊肿。

而距骨一侧低密度病灶,最可能是单纯骨囊肿。

典型征象:骨片陷落征。

软骨肉瘤(常规型)成人(>30岁)+骨盆和长骨+髓腔内膨胀性破坏性病变+肿瘤基质内爆米花/环形/逗号状钙化+可皮质增生,内膜扇贝状改变+可有软组织肿块。

软骨粘液样纤维瘤良性骨母细胞瘤11-30Y+脊柱(棘突、椎弓和横突)和长管骨(干骺端)+骨局限性膨胀性低密度区+骨皮质变薄甚至断裂+周围清楚的薄壳状钙化+肿瘤内斑点状或大片状钙化或骨化+一般无骨膜反应。

软骨母细胞瘤青少年10-20Y,四肢长管骨骨骺区,肱骨、股骨上端和胫骨近端好发,长骨骨骺端圆形、卵圆形骨质破坏,边缘不同程度硬化,其内常见斑点状、片状钙化。

非骨化性纤维瘤股骨远端后部近皮质病变(部位),伴扇形边缘及硬化边缘(形态)。

病变位于长骨干骺端骨干的内侧,距骺板3~4cm处,1~5cm 大小。

圆形或椭圆形、偏心性生长,与骨长轴一致,呈分叶状,骨皮质变薄,而髓侧边缘硬化,界限清晰。

肿瘤基底与髓腔边界处骨质轻微硬化,常呈肥皂泡沫状,可合并病理骨折。

内生软骨瘤爆米花样、环状、点状钙化灶+分叶状生长+伴发骨皮质内膜面扇贝样边缘;短状骨可无钙化。

骨巨细胞瘤20-40Y,生长板闭合后的,发生于骨关节端的缺少硬化边的溶骨性病灶,+皂泡征,+偏心性=最可能是巨细胞瘤;骨巨细胞瘤内分隔成因=瘤壁骨嵴+残留骨+结缔组织间隔钙化。

骨样骨瘤夜间加重的疼痛+服水杨酸(阿司匹林)缓解+低密密度瘤巢(中心可硬化)+周围反应性骨硬化。

脊柱骨髓瘤多椎体病变+弥漫性融骨性破坏+骨质疏松+附近早期不受累,晚期受累+椎体一般无后凸+软组织肿块少+实验室检查。

脊柱转移瘤原发病史+多椎体病变+浸润性改变+附件受累+软组织肿块+椎体后凸+相邻椎间隙、椎间盘一般无破坏。

骨巨细胞瘤的影像学表现

作者:吴利江茹欢孟叶柳莺

【摘要】目的探讨骨巨细胞瘤的影像学表现特点。

方法搜集经手术证实的57例骨巨细胞瘤资料,分析MRI、CT及X线平片征象并与病理结果对照。

结果 X线及CT扫描均见骨端偏心膨胀性改变,无钙化,无硬化,部分病例可见粗大骨嵴;T1WI表现为等、低信号,T2WI为不均匀高信号,Gd-DTPA增强扫描呈中度或明显强化,并可显示瘤内坏死、囊变、出血、含铁血黄素沉着及液平等。

结论 X线平片结合CT、MRI可显著提高骨巨细胞瘤的诊断准确

率,对治疗方案的选择提供重要依据。

【关键词】骨巨细胞瘤核磁共振影像诊断

【Abstract】 Objective To describe the imaging features of osteoclastoma. Methods Fifty-seven patients with osteoclastoma, documented by pathologic examination of resected specimens, and their data of X-ray, CT and MRI were analyzed and correlated with pathologic features of the tumors. Results The tumors of all patients were located in the end of bones with eccentric distentive growth. Large ridge were seen in some tumors. No calfications and sclerotic change were seen. Tumors showed isointensive or slightly hypointensive on MR T1-weighted images and heterogeneneously hyperintensive on MR T2-weighted images with internal irregular intense areas. Conclusions Imaging examinations, including X-ray, CT and MRI, can show well the tumor and the peripheral structures and improve the diagnosis. Besides above, imaging examinations can also help to facilitate surgical planning.

【Key words】 osteoclastoma MRI imaging diagnosis

骨巨细胞瘤最早由Cooper于1818年描述,是临床比较常见的骨肿瘤,我国骨巨细胞瘤发病率占骨肿瘤的第一、二位[1]。

骨巨细胞瘤具有潜在恶性,5%~10%的病例病变呈侵袭性生长,甚至发生肺转移[2]。

本文回顾分析了近年搜集的57例骨巨细胞瘤影像资料,并与病理检查结果对照,探讨X线平片、CT特别是MRI的影像学诊断价值。

1 临床资料

1.1 一般资料本组57例,其中男32例,女25例,年龄16~55岁(平均35岁);病程3个月~10年。

发病部位:胫骨上端14例,股骨下端10例,股骨上段9例,腰椎6例,肱骨上端5例,骶尾骨4例,髌骨2例,肩胛骨2例,颈椎2例,髂骨、颞骨、坐骨各1例。

其中术后复发3例。

临床表

现:主要为局部不适、疼痛、肿胀或局部包块,肿块邻近关节活动受限。

57例均行X线平片检查,46例同时CT检查,37例同时行MRI检查。

X线摄片采用PHILIPS OPTIMUS机,摄正、侧或斜位;CT采用PIKE1500及GE HI-speet,横断扫描为主;MRI扫描用SIEMENS 1.5T超导磁共振,常规TSE序列T1WI和T2WI矢状、冠状、横断面扫描,STIR序列或FLASHT2WI。

15例行Gd-DTPA增强检查,剂量0.1mmol/kg。

2 结果

2.1 X线和CT表现长骨部位病变X线平片及CT上均呈偏侧溶骨样骨质破坏,边缘多清楚,可见数量不等的骨性间隔,瘤内无明显钙化,病灶边缘无硬化,其中6例呈典型“皂泡”样改变,1例股骨下端显著膨胀,多处突破骨皮质,并向后方突入窝(图1),1例伴病理性骨折。

扁骨和不规则骨病变呈膨胀溶骨性破坏,周围骨皮质变薄或消失,3例腰椎椎体内病变见粗大骨嵴,其中2例见椎体压缩性骨折或塌陷,1例DSA显示肿瘤血供丰富,可见明显的肿瘤血管和肿瘤染色(图2)。

2.2 MRI表现病灶边缘清楚,T1WI均表现为等、低信号,T2WI为不均匀高信号,Gd-DTPA增强扫描肿瘤实体呈中度到明显强化(图2,3)。

多数病例显示病灶范围较CT和X线平片广,并与术中或术后大体病理所见相符(图4~7)。

发生囊变者呈明显的长T1长T2信号,其中位于骶尾椎的病变多膨胀显著伴囊变。

肿瘤内亚急性出血T1WI和T2WI均呈高信号,陈旧性出血含铁血黄素沉着T1WI和T2WI均为颗粒状低信号。

2例病灶内出现液平;3例肿瘤突破骨壁,见软组织肿块,其中1例多处突破骨壁,软组织肿块明显,并伴斑片状长T1长T2水肿区。

图1 左股骨下端骨巨细胞瘤呈皂泡样改变明显膨胀伴后方突出及软组织肿块;(略)

图2 左股骨下端骨巨细胞瘤DSA见肿瘤血管及染色;(略)

图3 骶尾部骨巨细胞瘤T1WI平扫,呈低信号,膨胀明显;(略)

图4 骶尾部骨巨细胞瘤增强肿瘤实体部分明显强化;(略)

图5 左股骨下端骨巨细胞瘤平片所见范围;(略)

图6 图5同一病例病变MRI所见;(略)

图7 图5同一病例术后大体病理所见(略)

3 讨论

骨巨细胞瘤好发于长骨骨端,最多见于股骨下端及胫骨上端,其次是桡骨远端、肱骨近端和骶骨等。

病变以单发为主,多中心性骨巨细胞瘤罕见。

发病

高峰年龄20~40岁,典型X线表现为纯溶骨性破坏的低密度病变,偏心性并常伴膨胀现象,边缘清楚锐利但无硬化缘,有时可见病变内骨性分隔或假分隔形成,一般无骨膜反应。