2我用残损的手掌解析

- 格式:pptx

- 大小:778.36 KB

- 文档页数:35

《我用残损的手掌》赏析《我用残损的手掌》是诗人戴望舒在侵略者的铁窗下献给祖国母亲的歌。

下面一起随语文网小编一起来学习《我用残损的手掌》赏析吧。

《我用残损的手掌》赏析由查字典语文网小编整理,仅供参考:我用残损的手掌/摸索这广大的土地,诗的开头两行起着统摄全诗的作用。

可以想见,在阴暗潮湿的土牢中是不可能有什么地图的,因此,有残损的手掌摸索,这广大的土地就只能是在心理场中展开的超现实的想像,让它去摸索心目中的祖国地图,诗人运用了象征义,放大的土地象征祖国,残损的手掌不仅写实,它还是一种意象。

戴望舒几次谈到过中国的疆土,就如一张树叶,可惜缺了一块,希望有一天能看到一张完整的树叶。

如今他以《残损的手掌》为题,显然以这手掌比喻他对祖国的思念,也直指他死里逃生的心声。

残损一词,饱含血泪,既有自己深受摧残的痛苦,也有对日寇暴行的憎恨;既有对亿万同胞惨遭屠戮的同情,又有对苦难祖国命运的深沉思考正是这一切,转化为一种不能自已的内驱力,使诗人强忍肉体与心灵的创痛,写出了这首传业佳作。

这一角已变成灰烬,/那一角中是血和泥,灰烬,血和泥是对沦陷区凄凉景象的概括,侵略者的烧杀抢掠,使大地上处处废墟,人民流离失所。

诗人的手掌是残损的,祖国的土地也支离破碎,诗人与祖国有着共同的命运。

这一片湖该是我的家乡我触到荇藻和水的微凉,手掌将诗人引到了他的家乡,这里的景色曾是那么美丽迷人。

作者写到了家乡的春天、繁花、嫩柳、荇藻、水,调动了视觉嗅觉、触觉等感觉经验,如同身临其境地回到了家乡。

这各种感觉经验的综合与联通,使诗人的幻觉世界立体地、鲜明地呈现在读者面前,从而使读者也强烈地感受到一种深沉的爱国之思与切肤的沦亡之痛。

充溢在字里行间浓浓的思乡之情,与作者身陷囹圄的现实形成强烈对比。

这长白山的雪峰冷到彻骨尽那边,我蘸着南海没有渔船的苦水,手掌由北向南,抚过大片国土。

长白山、黄河、江南、岭南、南海,每到一处,作者都突出了该地区的特征性事物:雪峰、水夹泥沙、新生的禾草、蓬蒿、荔枝花,等等,是多种感觉器官对国土现状的感受,也是对沦陷区人民苦难生活的暗示,是诗人在囹圄中向祖国母亲的抒怀。

戴望舒《我用残损的手掌》赏析 (菁选(优秀3篇)(经典版)编制人:__________________审核人:__________________审批人:__________________编制单位:__________________编制时间:____年____月____日序言下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。

文档下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用,谢谢!并且,本店铺为大家提供各种类型的经典范文,如总结报告、合同协议、规章制度、条据文书、策划方案、心得体会、演讲致辞、教学资料、作文大全、其他范文等等,想了解不同范文格式和写法,敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!Moreover, our store provides various types of classic sample essays, such as summary reports, contract agreements, rules and regulations, doctrinal documents, planning plans, insights, speeches, teaching materials, complete essays, and other sample essays. If you want to learn about different sample formats and writing methods, please pay attention!戴望舒《我用残损的手掌》赏析 (菁选(优秀3篇)无论是在学校还是在社会中,我们总免不了要接触或使用阅读答案,阅读答案可以有效帮助我们巩固所学知识。

【课外阅读】戴望舒《我用残损的手掌》赏析“我用残损的手掌/摸索这广大的土地”,诗的开头两行起着统摄全诗的作用。

可以想见,在阴暗潮湿的土牢中是不可能有什么地图的,因此,“有残损的手掌摸索,这广大的土地”就只能是在心理场中展开的超现实的想像,让它去“摸索”心目中的祖国地图,诗人运用了象征义,“放大的土地”象征祖国,“残损的手掌”不仅写实,它还是一种意象。

戴望舒几次谈到过中国的疆土,就如一张树叶,可惜缺了一块,希望有一天能看到一张完整的树叶。

如今他以《残损的手掌》为题,显然以这手掌比喻他对祖国的思念,也直指他死里逃生的心声。

“残损”一词,饱含血泪,既有自己深受摧残的痛苦,也有对日寇暴行的憎恨;既有对亿万同胞惨遭屠戮的同情,又有对苦难祖国命运的深沉思考……正是这一切,转化为一种不能自已的内驱力,使诗人强忍肉体与心灵的创痛,写出了这首传业佳作。

“这一角已变成灰烬,/那一角中是血和泥”,“灰烬”,“血”和“泥”是对沦陷区凄凉景象的概括,侵略者的烧杀抢掠,使大地上处处废墟,人民流离失所。

诗人的手掌是残损的,祖国的土地也支离破碎,诗人与祖国有着共同的命运。

“这一片湖该是我的家乡……我触到荇藻和水的微凉”,“手掌”将诗人引到了他的“家乡”,这里的景色曾是那么美丽迷人。

作者写到了家乡的春天、繁花、嫩柳、荇藻、水,调动了视觉嗅觉、触觉等感觉经验,如同身临其境地回到了家乡。

这各种感觉经验的综合与联通,使诗人的幻觉世界立体地、鲜明地呈现在读者面前,从而使读者也强烈地感受到一种深沉的爱国之思与切肤的沦亡之痛。

充溢在字里行间浓浓的思乡之情,与作者身陷囹圄的现实形成强烈对比。

“这长白山的雪峰冷到彻骨……尽那边,我蘸着南海没有渔船的苦水”,“手掌”由北向南,抚过大片国土。

长白山、黄河、江南、岭南、南海,每到一处,作者都突出了该地区的特征性事物:雪峰、水夹泥沙、新生的禾草、蓬蒿、荔枝花,等等,是多种感觉器官对国土现状的感受,也是对沦陷区人民苦难生活的暗示,是诗人在囹圄中向祖国母亲的抒怀。

《我用残损的手掌》中的艺术手法

《我用残损的手掌》是一首充满艺术感染力的诗歌,其艺术手法如下:

1.比喻:诗人用“无形的手掌”比喻自己的思绪、意念和切肤的感受,

以此展开想象。

2.暗示:诗中通过“彻骨”、“苦水”等词暗示沦陷区人民的灾难与痛

苦,同时以“太阳”、“春”等词暗喻辽远一角的温暖、明朗与生机

勃勃。

3.对比:诗中对比手法明显,如同一地区沦陷前后的情景对照,

以及沦陷区与解放区的对照。

4.夸张:运用触觉代视觉,进而代替整个感觉,以此代替最细微

的情感体验。

5.虚拟:诗人想象祖国广阔土地仿佛就在眼前,不仅看到它的形

状、颜色,而且感触到它的冷暖,嗅到它的芬芳。

6.细节描绘:诗人对现实事物进行直观式的细节描绘,如堤上的

繁花、嫩柳、长白山的雪峰、夹泥沙的黄河、岭南的荔枝花等,

这些细节描绘透露了诗人对祖国的深挚情感。

综上所述,《我用残损的手掌》运用了多种艺术手法,成功地表达了诗人对祖国的热爱和关切之情。

《我用残损的手掌》赏析

《我用残损的手掌》是现代诗人戴望舒的作品。

这首诗在艺术上以含蓄、温婉、深沉而细腻的笔触,抒发了作者对祖国和人民命运的深切关注和忧虑,以及对美好生活的向往。

首先,这首诗在情感表达上非常内敛而不做作。

诗人用“残损的手掌”这一形

象,暗示了自己在现实生活中的困境和苦难,但同时也表达了自己对美好事物的追求和向往。

这种内敛而不做作的情感表达方式,使得诗歌具有非常强的感染力和共鸣力。

其次,这首诗在艺术手法上采用了象征和隐喻等手法,使得诗歌具有更强的视觉效果和意象感。

诗人通过对自然景色的描绘,如“这一角已变成灰烬”、“那一角只是血和泥”,以及“手指沾了血和灰”、“手掌沾了阴暗”等,生动地展现了战争给祖国带来的灾难和痛苦。

同时,诗人也通过“残损的手掌”这一象征,表达了自己对祖国和人民的深深忧虑和关注。

最后,这首诗在思想内容上具有非常深刻的意义。

诗人通过对祖国的描绘和关注,表达了自己对祖国和人民的深深热爱和忧虑。

同时,诗人也通过“残损的手掌”这一形象,表达了自己对美好事物的追求和向往。

这种思想内容上的深刻性,使得这首诗具有非常强的现实意义和历史价值。

总之,《我用残损的手掌》是一首非常优秀的现代诗歌,具有深刻的思想内容和独特的艺术魅力。

通过对祖国和人民的关注和忧虑,以及对美好事物的追求和向往,这首诗深深地触动了读者的内心,让人们更加深刻地思考生命的意义和价值。

《我用残损的手掌》课文赏析范文“我用残损的手掌/摸索这广大的土地”,诗的开头两行起着统摄全诗的作用。

可以想见,在阴暗潮湿的土牢中是不可能有什么地图的,因此,“有残损的手掌摸索,这广大的土地”就只能是在心理场中展开的超现实的想像,让它去“摸索”心目中的祖国地图,诗人运用了象征义,“放大的土地”象征祖国,“残损的手掌”不仅写实,它还是一种意象。

戴望舒几次谈到过中国的疆土,就如一张树叶,可惜缺了一块,希望有一天能看到一张完整的树叶。

如今他以《残损的手掌》为题,显然以这手掌比喻他对祖国的思念,也直指他死里逃生的心声。

“残损”一词,饱含血泪,既有自己深受摧残的痛苦,也有对日寇暴行的憎恨;既有对亿万同胞惨遭屠戮的同情,又有对苦难祖国命运的深沉思考……正是这一切,转化为一种不能自已的内驱力,使诗人强忍肉体与心灵的创痛,写出了这首传业佳作。

“这一角已变成灰烬,/那一角中是血和泥”,“灰烬”,“血”和“泥”是对沦陷区凄凉景象的概括,侵略者的烧杀抢掠,使大地上处处废墟,人民流离失所。

诗人的手掌是残损的,祖国的土地也支离破碎,诗人与祖国有着共同的命运。

“这一片湖该是我的家乡……我触到荇藻和水的微凉”,“手掌”将诗人引到了他的“家乡”,这里的景色曾是那么美丽迷人。

作者写到了家乡的春天、繁花、嫩柳、荇藻、水,调动了视觉嗅觉、触觉等感觉经验,如同身临其境地回到了家乡。

这各种感觉经验的综合与联通,使诗人的幻觉世界立体地、鲜明地呈现在读者面前,从而使读者也强烈地感受到一种深沉的爱国之思与切肤的沦亡之痛。

充溢在字里行间浓浓的思乡之情,与作者身陷囹圄的现实形成强烈对比。

“这长白山的雪峰冷到彻骨……尽那边,我蘸着南海没有渔船的苦水”,“手掌”由北向南,抚过大片国土。

长白山、黄河、江南、岭南、南海,每到一处,作者都突出了该地区的特征性事物:雪峰、水夹泥沙、新生的禾草、蓬蒿、荔枝花,等等,是多种感觉器官对国土现状的感受,也是对沦陷区人民苦难生活的暗示,是诗人在囹圄中向祖国母亲的抒怀。

《我用残损的手掌》戴望舒全文及解析戴望舒的《我用残损的手掌》是一首情感深沉、意蕴丰富的现代诗歌。

我用残损的手掌摸索这广大的土地:这一角已变成灰烬,那一角只是血和泥;这一片湖该是我的家乡,(春天,堤上繁花如锦幛,嫩柳枝折断有奇异的芬芳)我触到荇藻和水的微凉;这长白山的雪峰冷到彻骨,这黄河的水夹泥沙在指间滑出;江南的水田,你当年新生的禾草是那么细,那么软……现在只有蓬蒿;岭南的荔枝花寂寞地憔悴,尽那边,我蘸着南海没有渔船的苦水……无形的手掌掠过无限的江山,手指沾了血和灰,手掌沾了阴暗,只有那辽远的一角依然完整,温暖,明朗,坚固而蓬勃生春。

在那上面,我用残损的手掌轻抚,像恋人的柔发,婴孩手中乳。

我把全部的力量运在手掌贴在上面,寄与爱和一切希望,因为只有那里是太阳,是春,将驱逐阴暗,带来苏生,因为只有那里我们不像牲口一样活,蝼蚁一样死……那里,永恒的中国!这首诗以“我用残损的手掌”开篇,诗人用这双残损的手掌去摸索祖国的大地。

他先触摸到的是沦陷区,“这一角已变成灰烬,那一角只是血和泥”,展现出祖国大地在侵略者的蹂躏下的惨状。

家乡的湖,本该是美好的,但如今只剩下荇藻和水的微凉。

长白山的雪峰寒冷彻骨,黄河的水夹带着泥沙,江南的水田长满蓬蒿,岭南的荔枝花寂寞憔悴,南海没有渔船,只有苦水。

这一系列的描绘,让我们深切感受到了沦陷区的破败和人民的苦难。

然而,诗人的笔触并未仅仅停留在痛苦和黑暗之中。

“无形的手掌掠过无限的江山,手指沾了血和灰,手掌沾了阴暗,只有那辽远的一角依然完整”,这里出现了转折,诗人描绘了未被侵略的解放区,那里“温暖,明朗,坚固而蓬勃生春”。

诗人用“像恋人的柔发,婴孩手中乳”这样温柔而亲切的比喻,来形容他对解放区的感受,表达了他对解放区的无限向往和热爱。

在诗的结尾,诗人把全部的力量运在手掌,贴在解放区这片土地上,寄与爱和一切希望。

他坚信只有在那里,中国才能摆脱阴暗,迎来苏生,人民才能过上有尊严的生活,而不是像牲口一样活,蝼蚁一样死。

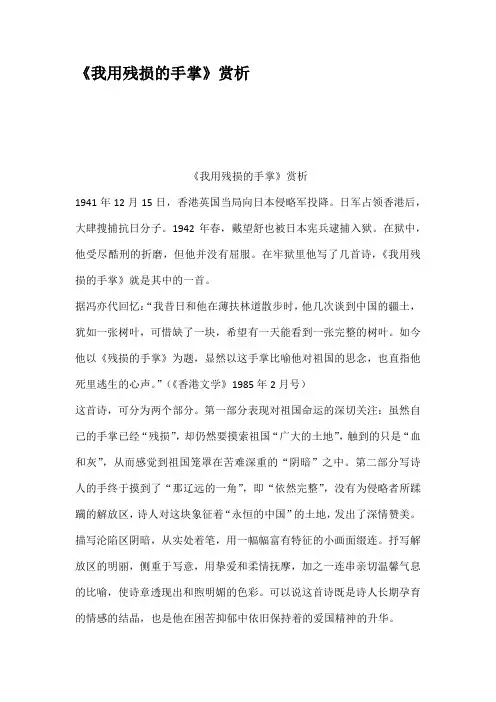

《我用残损的手掌》赏析《我用残损的手掌》赏析1941年12月15日,香港英国当局向日本侵略军投降。

日军占领香港后,大肆搜捕抗日分子。

1942年春,戴望舒也被日本宪兵逮捕入狱。

在狱中,他受尽酷刑的折磨,但他并没有屈服。

在牢狱里他写了几首诗,《我用残损的手掌》就是其中的一首。

据冯亦代回忆:“我昔日和他在薄扶林道散步时,他几次谈到中国的疆土,犹如一张树叶,可惜缺了一块,希望有一天能看到一张完整的树叶。

如今他以《残损的手掌》为题,显然以这手掌比喻他对祖国的思念,也直指他死里逃生的心声。

”(《香港文学》1985年2月号)这首诗,可分为两个部分。

第一部分表现对祖国命运的深切关注:虽然自己的手掌已经“残损”,却仍然要摸索祖国“广大的土地”,触到的只是“血和灰”,从而感觉到祖国笼罩在苦难深重的“阴暗”之中。

第二部分写诗人的手终于摸到了“那辽远的一角”,即“依然完整”,没有为侵略者所蹂躏的解放区,诗人对这块象征着“永恒的中国”的土地,发出了深情赞美。

描写沦陷区阴暗,从实处着笔,用一幅幅富有特征的小画面缀连。

抒写解放区的明丽,侧重于写意,用挚爱和柔情抚摩,加之一连串亲切温馨气息的比喻,使诗章透现出和煦明媚的色彩。

可以说这首诗既是诗人长期孕育的情感的结晶,也是他在困苦抑郁中依旧保持着的爱国精神的升华。

在艺术手法上,这首诗并不回避直接抒发和对事物进行直接评价的陈述方法,但思想情感的表达,主要还是通过形象的构成来实现。

运用幻觉和虚拟是创作这首诗的主要手法。

诗人在狱中,想象祖国广阔土地好像就在眼前,不仅可以真切地看到它的形状、颜色,而且可以感触到它的冷暖,嗅到它的芬芳,这种虚拟,强烈地表现了诗人对祖国的深挚的情感。

诗人在虚拟性的总体形象之中,又对现实事物作了直观式的细节描绘:堤上的繁花如锦幛,嫩柳枝折断发出的芬芳,以及长白山的雪峰,夹着泥沙的黄河,岭南的荔枝花等。

这一些细节描绘正透露了诗人对祖国的眷恋、热爱之情,以及对祖国所遭受的沉重灾难所产生的哀痛。

《我用残损的手掌》课文评点

《我用残损的手掌》课文评点

[第一部分:诗人用残损的手掌抚摸想像中的国土,表达了对祖国命运的深切关注。

]

我用残损的手掌

摸索这广大的土地:

[用形象的语言描绘一位手掌残缺的人深情地抚摸祖国土地的情景,表达出对祖国的关注和热爱之情。

]

这一角已变成灰烬,

那一角只是血和泥;

这一片湖该是我的家乡,

(春天,堤上繁花如锦嶂,

嫩柳枝折断有奇异的芬芳)

我触到荇藻和水的微凉;

[“手掌”将诗人引到了他的家乡,这里的景色曾经是那么的美丽迷人。

诗人调动视觉、嗅觉、触觉,写出了记忆中家乡的风景如画,跟眼前身陷囹圄的现实形成强烈对比。

]

这长白山的雪峰冷到彻骨,

这黄河的水夹泥沙在指间滑出;

江南的水田,你当年新生的禾草

是那么细,那么软……现在只有蓬蒿;

岭南的荔枝花寂寞地憔悴,

尽那边,我蘸着南海没有渔船的苦水……

将驱逐阴暗,带来苏生,

因为只有那里我们不像牲口一样活,蝼蚁一样死……那里,永恒的中国!。

《我用残损的手掌》是一首由当代诗人熊德启所作的诗歌,以下是一些关于这首诗歌的鉴赏:首先,这首诗歌的语言表达具有强烈的个人色彩和情感共鸣。

诗人在描绘自己残损的手掌时,用了“瘦骨嶙嶙骨瘦如柴”以及“死了十个手指”的形象比喻,将他的身体状况表达得淋漓尽致。

这些表达不仅仅是对身体状态的描述,更是对他个人经历和内心感受的表达。

而且,在诗歌末尾,诗人也使用了“我让这残损的手掌”这样的主动语态,表现出自己的坚强和不屈不挠的精神。

其次,这首诗歌还揭示了它所在的社会背景,展现出一些社会问题和对生命的思考。

例如,在这首诗歌的开头,诗人提到了“工厂、采石场和采煤场”,这些描述暗示了一种比较坚苦的工作环境,也反映了一些工人阶层的生活状态。

此外,诗人进一步谈到了“泥深、草高、蚂蝗多、蜜蜂黑、麻雀胖、鸟窝小”等自然景观,这些都显露出诗歌所处的农村环境,也反映出了自然与人之间的关系。

总之,这首诗歌通过简单的语言、深情的表达,将一个残缺的身体、一个坚强的灵魂,以及一些社会、自然环境中的细节和思考,巧妙地融合在一起,展现出了诗人深沉的情感和人文精神。

这首诗歌既具有现实主义的写实特点,也包含着一些抒情和意象化的元素。

比如,诗中“残损的手掌”就是一个比喻,表达了诗人在生活和工作中遭受的挫折和磨难。

此外,诗中还出现了一些具象的形象,如“工程车、手钻机,碎石车、拖车轰鸣声”,并通过这些细节刻画了生活中的一些具体场景。

此外,这首诗还具有一定的音乐性和韵律感。

整首诗歌有一定的押韵,如“柴”与“掌”、“土”与“步”等,使诗歌表现出一些节奏感和韵律感。

此外,诗中部分行还出现了对偶句和排比句,如“人活到几时,手练到几时”,以及“泥深、草高、蚂蝗多、蜜蜂黑、麻雀胖、鸟窝小”,进一步增强了诗歌的音乐感。

1. 诗歌中的哲学思考:虽然《我用残损的手掌》是一首表达个人经历和感受的诗歌,但其中也蕴含了一些哲学思考。

例如,诗中提到了“人活到几时,手练到几时”,这显露出诗人对生命和劳动的思考。

戴望舒《我用残损的手掌》赏析戴望舒《我用残损的手掌》赏析《我用残损的手掌》是诗人戴望舒在侵略者的铁窗下献给祖国母亲的歌。

下面一起随店铺一起来学习戴望舒《我用残损的手掌》赏析吧!戴望舒《我用残损的手掌》赏析篇1戴望舒用深重忧郁的口吻缓缓叙述了抗日战争时期惨遭侵略者蹂躏的中国以及世世代代生活在中华大地上的饱经风霜的中国人民的悲惨命运。

我用残损的手掌/摸索这广大的土地,在敌人的黑牢里,诗人由残损的手掌展开想像,让它去摸索心目中的祖国地图。

广大的土地象征祖国,残损的手掌既是写实,又表明了诗人坚贞不屈的意志。

诗人的手掌是残损的,祖国的土地也支离破碎,诗人与祖国有着共同的命运。

侵略者的烧杀抢掠,使大地上处处废墟,人民流离失所。

诗人用残损的手掌抚过祖国支离破碎的土地,寄托着对苦难中的祖国深深的忧愤的感情。

家乡的美丽景象与现实、祖国的河山曾经的美好与现在的凄凉形成对比.我用残损的手掌深情地抚摸在敌人的铁蹄蹂躏下的祖国广大土地:这一角已变成灰烬,/那一角只是血和泥。

接着,诗人无形的手掌触到家乡一片湛蓝的湖水,现时微凉的湖水与昔日堤上繁华如锦障的美丽春光形成强烈反差,表现出诗人对敌人践踏故土的无比忧愤。

为了使诗歌表达的主题不流于肤浅狭隘,诗人想象的世界由近拉远,由北到南,从长百山的雪峰、黄河的泥沙到江南的水田、岭南的荔枝、南海的海水。

诗人选择每一地域中最典型的风景加以点染,它们既是人民的苦难与不幸的象征,又是侵略者罪恶的见证。

手指沾了血和灰,/手掌沾了阴暗两句既是对上半段的总结,又与开头三、四行遥相呼应。

诗的后半部分仍在想象的世界中展开,描绘的是与前面灾难景象形成极大反差的心中渴慕的图景:那虽是辽远的一角,但山河完整无损,没有阴暗和血污。

而是充满了温暖、光明和生机,那里是太阳,是春。

与前半部分的哀怨、忧伤的基调相比,这一部分跳动着诗人按捺不住的快乐与激动;与前半部分意象快速流动的抒情相比,后半部分则显得安静而舒缓,使这首诗在感情的哀怨与欢快上得到了完美的统一,抒情风格显得变幻多姿。

我用残损的手掌》一诗中点明题目,统摄全诗的句子

摘要:

1.介绍《我用残损的手掌》这首诗

2.解析诗中点明题目、统摄全诗的句子

3.分析这首诗的主题和意义

正文:

《我用残损的手掌》是一首描绘残疾人生活现状的诗歌。

诗人通过自己的手掌受伤的比喻,表达了残疾人在社会中的困境和无助,同时也展现了他们坚强的意志和乐观的心态。

在这首诗中,点明题目、统摄全诗的句子是:“我用残损的手掌,抚摸这苦难的世界。

”

这句诗句犹如画龙点睛,将残疾人在逆境中求生存、求发展的现状描绘得淋漓尽致。

诗人以第一人称的视角,用手掌的残损隐喻着残疾人在社会中遭遇的种种不公和磨难。

尽管面临重重困境,诗人依然勇敢地去抚摸这个世界,表达了残疾人不屈不挠、积极向上的精神风貌。

这首诗的主题在于唤起人们对残疾人的关注和关爱,让他们感受到社会的温暖。

同时,也鼓励残疾人勇敢地面对生活的挑战,保持乐观的心态,追求自己的梦想。

通过这首诗,我们可以感受到残疾人内心的坚定和勇敢,他们犹如折翼的天使,需要我们伸出援手,帮助他们重新振翅高飞。

总之,《我用残损的手掌》这首诗通过一个形象的比喻,展示了残疾人在社会中的现状和内心世界。

诗中点明题目、统摄全诗的句子深刻地反映了残疾人的顽强意志和乐观心态,令人感慨万千。

残损的手掌含义的理解

"残损的手掌"通常指的是手掌部位因为某种原因而受到了伤害或者造成了功能上的缺陷。

这种表述可能在文学、艺术或者日常用语中使用,具体含义取决于上下文。

1. 在文学和艺术中:"残损的手掌"可能被用来象征一个人生命中的伤痕或挣扎,暗示经历了困难或痛苦,但仍然继续前行。

这种表述可能带有象征性的意味,代表着坚韧和不屈的精神。

2. 在日常用语中:这个词组也可以直接表示手掌受到了物理上的伤害或者残疾,导致其功能受到影响。

在这种情况下,这个词组更多地描述了身体上的状态,可能需要医疗干预或者关注。

"残损的手掌"这个词组在不同情境下可能有不同的含义,可以代表象征性的意味,也可以直接描述身体上的伤害或残疾。