九年级语文我用残损的手掌2

- 格式:pdf

- 大小:1.42 MB

- 文档页数:8

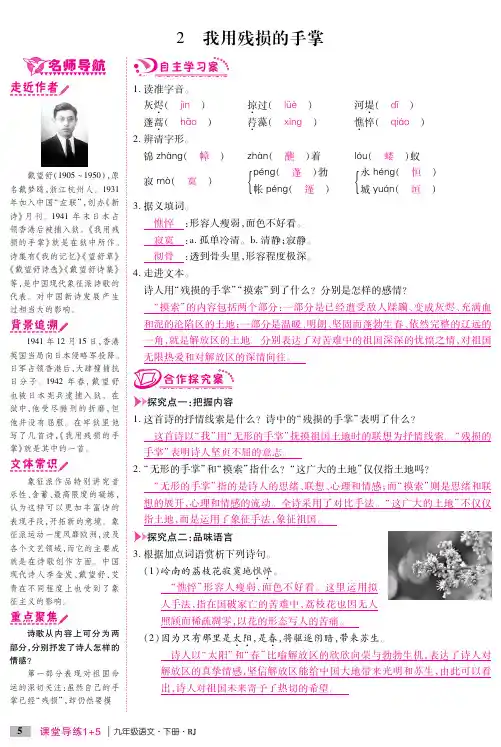

2 我用残损的手掌教学目的1.积累语言,了解戴望舒及其诗歌创作。

2.背诵本诗,把握诗歌的感情线索,体会诗人对苦难祖国的深切关注和真挚爱恋。

3.理解诗歌对比手法的运用及其表达效果。

教学重难点1.背诵本诗,把握诗歌的感情线索,体会诗人对苦难祖国的深切关注和真挚爱恋。

2.理解诗歌对比手法的运用及其表达效果。

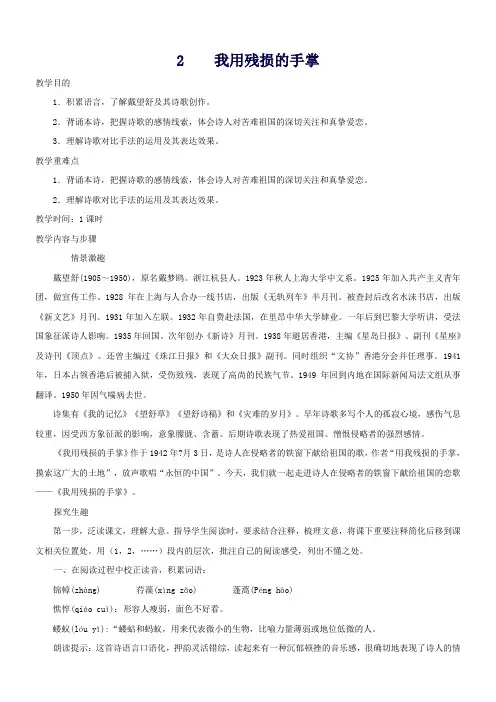

教学时间:1课时教学内容与步骤情景激趣戴望舒(1905~1950),原名戴梦鸥。

浙江杭县人。

1923年秋人上海大学中文系。

1925年加入共产主义青年团,做宣传工作。

1928年在上海与人合办一线书店,出版《无轨列车》半月刊。

被查封后改名水沫书店,出版《新文艺》月刊。

1931年加入左联。

1932年自费赴法国,在里昂中华大学肄业。

一年后到巴黎大学听讲,受法国象征派诗人影响。

1935年回国。

次年创办《新诗》月刊。

1938年避居香港,主编《星岛日报》、副刊《星座》及诗刊《顶点》。

还曾主编过《珠江日报》和《大众日报》副刊。

同时组织“文协”香港分会并任理事。

1941年,日本占领香港后被捕入狱,受伤致残,表现了高尚的民族气节。

1949年回到内地在国际新闻局法文组从事翻译。

1950年因气喘病去世。

诗集有《我的记忆》《望舒草》《望舒诗稿》和《灾难的岁月》。

早年诗歌多写个人的孤寂心境,感伤气息较重,因受西方象征派的影响,意象朦胧、含蓄。

后期诗歌表现了热爱祖国、憎恨侵略者的强烈感情。

《我用残损的手掌》作于1942年?月3日,是诗人在侵略者的铁窗下献给祖国的歌,作者“用我残损的手掌,摸索这广大的土地”,放声歌唱“永恒的中国”。

今天,我们就一起走进诗人在侵略者的铁窗下献给祖国的恋歌——《我用残损的手掌》。

探究生趣第一步,泛读课文,理解大意。

指导学生阅读时,要求结合注释,梳理文意,将课下重要注释简化后移到课文相关位置处。

用(1,2,……)段内的层次,批注自己的阅读感受,列出不懂之处。

一、在阅读过程中校正读音,积累词语:锦幛(zhàng) 荇藻(xìng zǎo) 蓬蒿(Péng hāo)憔悴(qiáo cuì):形容人瘦弱,面色不好看。

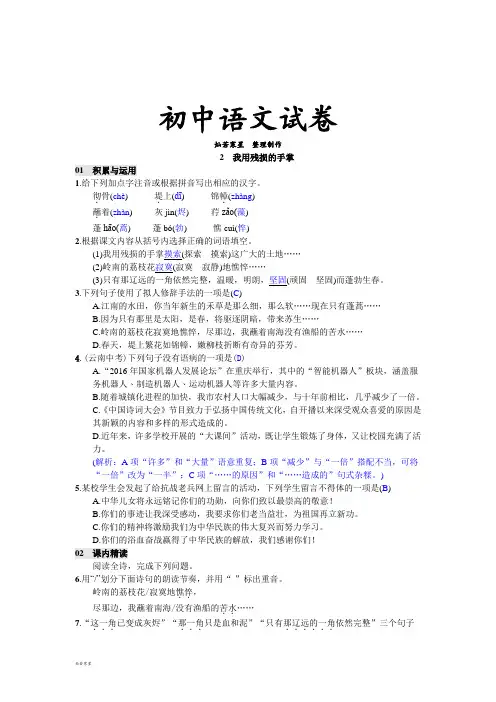

初中语文试卷灿若寒星整理制作2我用残损的手掌01积累与运用1.给下列加点字注音或根据拼音写出相应的汉字。

彻.骨(chè)堤.上(dī)锦幛.(zhàng)蘸.着(zhàn) 灰jìn(烬) 荇zǎo(藻)蓬hāo(蒿) 蓬bó(勃) 憔cuì(悴)2.根据课文内容从括号内选择正确的词语填空。

(1)我用残损的手掌摸索(探索摸索)这广大的土地……(2)岭南的荔枝花寂寞(寂寞寂静)地憔悴……(3)只有那辽远的一角依然完整,温暖,明朗,坚固(顽固坚固)而蓬勃生春。

3.下列句子使用了拟人修辞手法的一项是(C)A.江南的水田,你当年新生的禾草是那么细,那么软……现在只有蓬蒿……B.因为只有那里是太阳,是春,将驱逐阴暗,带来苏生……C.岭南的荔枝花寂寞地憔悴,尽那边,我蘸着南海没有渔船的苦水……D.春天,堤上繁花如锦幛,嫩柳枝折断有奇异的芬芳。

4.(云南中考)下列句子没有语病的一项是(D)A.“2016年国家机器人发展论坛”在重庆举行,其中的“智能机器人”板块,涵盖服务机器人、制造机器人、运动机器人等许多大量内容。

B.随着城镇化进程的加快,我市农村人口大幅减少,与十年前相比,几乎减少了一倍。

C.《中国诗词大会》节目致力于弘扬中国传统文化,自开播以来深受观众喜爱的原因是其新颖的内容和多样的形式造成的。

D.近年来,许多学校开展的“大课间”活动,既让学生锻炼了身体,又让校园充满了活力。

(解析:A项“许多”和“大量”语意重复;B项“减少”与“一倍”搭配不当,可将“一倍”改为“一半”;C项“……的原因”和“……造成的”句式杂糅。

)5.某校学生会发起了给抗战老兵网上留言的活动,下列学生留言不得体的一项是(B)A.中华儿女将永远铭记你们的功勋,向你们致以最崇高的敬意!B.你们的事迹让我深受感动,我要求你们老当益壮,为祖国再立新功。

C.你们的精神将激励我们为中华民族的伟大复兴而努力学习。

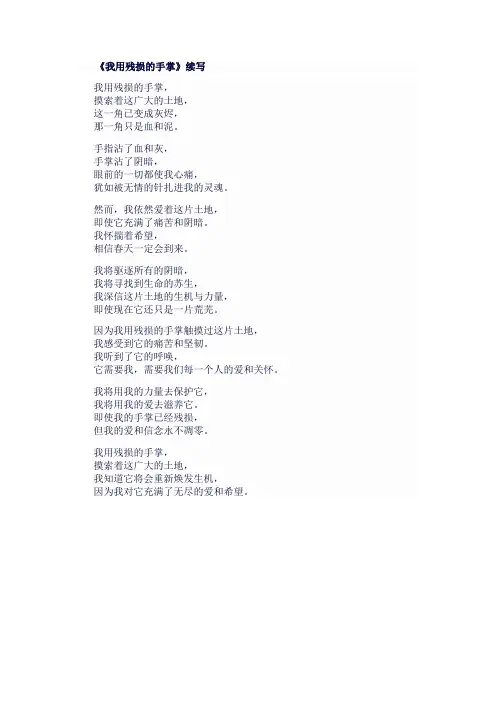

《我用残损的手掌》续写

我用残损的手掌,

摸索着这广大的土地,

这一角已变成灰烬,

那一角只是血和泥。

手指沾了血和灰,

手掌沾了阴暗,

眼前的一切都使我心痛,

犹如被无情的针扎进我的灵魂。

然而,我依然爱着这片土地,

即使它充满了痛苦和阴暗。

我怀揣着希望,

相信春天一定会到来。

我将驱逐所有的阴暗,

我将寻找到生命的苏生,

我深信这片土地的生机与力量,

即使现在它还只是一片荒芜。

因为我用残损的手掌触摸过这片土地,

我感受到它的痛苦和坚韧。

我听到了它的呼唤,

它需要我,需要我们每一个人的爱和关怀。

我将用我的力量去保护它,

我将用我的爱去滋养它。

即使我的手掌已经残损,

但我的爱和信念永不凋零。

我用残损的手掌,

摸索着这广大的土地,

我知道它将会重新焕发生机,

因为我对它充满了无尽的爱和希望。

《我用残损的手掌》【授课目的】1、品析诗歌感情色彩鲜亮的语言2、感悟诗人心里感情的变化起伏3、碰到爱国主义的熏陶4、练习听记朗诵的方法【授课重、难点】1、品味语言、感悟诗情。

2、练习听记和朗诵的方法。

【授课方法】听记、朗诵、自主学习、合作研究的方法【课时安排】一课时【课前预习】一、朗诵一首诗歌,作为献给祖国母亲的寿辰礼物;二、自主预习:作者介绍:戴望舒( 1905.3.5 —— 1950.2.28 )现代诗人。

原名戴梦鸥。

笔名艾昂甫、江思等。

浙江余杭县人,祖籍南京。

现代诗人。

1905 年 11 月生于浙江杭州。

出身于职员家庭。

在杭州宗文中学修业时即喜爱文学,与杜衡、施蛰存一起商议诗歌艺术、办文艺刊物等。

1923 年入上海大学中国文学系,1925 年入上海震旦大学,学习法文,并于翌年就读于该校法科。

此时戴望舒在文学爱好上凑近法国象征派诗歌,如魏尔伦等人的作品,这对于以后他的诗歌创作起了重要影响。

1926 年春,开始在与施蛰存合编的《璎璐》旬刊上公布诗歌。

第一次国内革命战争时期加入中国共产主义青年团,曾因参加革命宣传工作被上海法租界当局拘捕。

“四一二”反革命政变后,避离上海,至江苏松江。

后到北京,结识冯雪峰、李霁野等人,并在《莽原》上公布诗作。

1928年回上海,此后全力从事文学创作和编译工作,首创了他诗歌创作的重要里程。

诗集《我的记忆》(包括《旧锦囊》《雨巷》《我的记忆》三辑)于1929 年初版。

无产阶级革命文学运动流行时,曾翻译、介绍苏联的作品和论著。

其中《唯物史观的文学论》一书,为鲁迅、冯雪峰合编的《科学的艺术论丛书》之一。

1930 年 3 月中国左翼作家缔盟建马上,即为成员。

但此后对某些文艺问题的看法与左翼作家有分歧。

1932年《现代》月刊创刊,他在上面公布好多著、译作。

同年11 月,赴法国,曾在巴黎大学、里昂中法大学肄业、旁听,并连续从事著、译活动。

此时编定诗集《望舒草》(收《我的记忆》集内部分诗作及此后所发表的新作,并附《诗论零札》一文),于1933 年 8 月初版。

《我用残损的手掌》精选教案设计第一章:教学目标1.1 知识与技能:理解作者及其作品的背景知识。

掌握并运用文中重要词语和句式。

分析并解读诗歌的主题思想和情感表达。

1.2 过程与方法:通过朗读、讨论等方式深入理解课文。

学会欣赏和评价现代诗歌的语言和意象。

培养学生的创造性思维和文学鉴赏能力。

1.3 情感态度与价值观:感受作者对生活的热爱和对祖国的深情。

培养学生的爱国情怀和乐观精神。

引导学生正确面对困难和挑战,培养坚强的意志。

第二章:教学内容2.1 课文简介:作者简介:戴望舒,现代著名诗人。

作品背景:写于抗日战争时期,表达了对祖国的深情和坚定信念。

2.2 课文内容:逐段讲解课文,分析诗歌的意象、语言、节奏和情感。

重点解析诗中的修辞手法和象征意义。

2.3 词语解析:列出文中重要的生词和短语,进行解释和例句演示。

让学生通过语境理解词语的含义和用法。

第三章:教学过程3.1 导入新课:通过图片或简短的视频介绍作者及其背景。

激发学生的兴趣,引导他们关注课文内容。

3.2 自主学习:学生自读课文,标记不理解的地方。

教师巡回指导,解答学生的疑问。

3.3 合作学习:分组讨论,让学生分享对课文的理解和感悟。

鼓励学生提出不同的观点和问题,进行互动交流。

3.4 课堂讲解:教师对课文进行详细讲解,分析诗歌的各个层面。

引导学生深入理解课文,提出问题和思考。

3.5 课后作业:布置相关的写作或阅读任务,让学生进一步巩固所学内容。

第四章:教学评价4.1 课堂参与度:观察学生在课堂上的发言和互动情况,评估其参与度。

4.2 作业完成情况:检查学生课后作业的完成质量,评估其对课文内容的理解和应用能力。

4.3 自我评价:鼓励学生进行自我评价,反思自己在学习过程中的优点和不足。

第五章:教学资源5.1 教材:使用的教材,包括课文文本和相关注释。

5.2 多媒体资源:图片、视频等辅助教学的多媒体资源,用于增强学生的学习兴趣和理解。

5.3 在线资源:利用互联网资源,如相关网站、文章、讨论区等,提供更多的学习材料和信息。

我用残损的手掌戴望舒我/用残损的手掌摸索/这广大的土地:这一角/已变成灰烬,那一角/只是血和泥;这一片湖/该是我的家乡,(春天,堤上/繁花如锦幛,嫩柳枝折断/有奇异的芬芳)我触到/荇藻和水的微凉;这长白山的雪峰/冷到彻骨,这黄河的水夹泥沙/在指间滑出;江南的水田,你当年/新生的禾草是那么细,那么软……现在/只有蓬蒿;岭南的荔枝花/寂寞地憔悴,尽那边,我蘸着南海/没有渔船的苦水……无形的手掌/掠过无限的江山,手指/沾了血和灰,手掌/沾了阴暗,只有那辽远的一角/依然完整,温暖,明朗,坚固/而蓬勃生春。

在那上面,我/用残损的手掌/轻抚,像/恋人的柔发,婴孩手中乳。

我把全部的力量/运在手掌贴在上面,寄与/爱和一切希望,因为只有那里/是太阳,是春,将/驱逐阴暗,带来苏生,因为只有那里/我们不像牲口一样活,蝼蚁一样死……那里,永恒的/中国!赏析:1941年12月15日,香港英国当局向日本侵略军投降。

日本占领香港后,大肆搜捕抗日分子。

1942年,戴望舒先生也被日本宪兵逮捕入狱。

在狱中,他受尽酷刑的折磨,但他并没有屈服。

在牢狱里他写了几首诗,《我用残损的手掌》便是其中之一,寄托了一位中国文人的铮铮铁骨。

诗人以“残损的手掌”抚过祖国大地的形象化思绪,在想像中再现了他的家乡、长白山、黄河、江南、岭南以及他没有体验过的解放区的景象,以“手掌”的感觉展示了他内心情感的变化。

诗人先是凄楚忧愤,转而热切期盼,对解放区寄予了民族复兴的希望。

一、诗人内心深处的恨与爱诗人憎恨那沦陷区,“这一角已变成灰烬,/那一角只是血和泥,/这一片湖该是我的家乡”,土地支离破碎,国将不国。

“春天,堤上繁花如锦嶂,/嫩柳枝折断有奇异的芬芳”,用“锦嶂”来比喻百花争艳的美景,用“奇异”来形容柳枝的芳香,洋溢着喜爱、赞美之情,反衬出对祖国遭受到灾难的哀痛之情。

“岭南的荔枝花寂寞地憔悴”,荔枝花本来是美丽的,可现在却是那么的孤单、残败,可见诗人的内心是十分的痛苦,一种对苦难中的祖国无法言说。

第2课《我用残损的手掌》教学设计(优秀4篇)作为一名人民教师,总不可避免地需要编写教案,教案有助于学生理解并掌握系统的知识。

那么写教案需要注意哪些问题呢?如下是漂亮的小编给大家找到的第2课《我用残损的手掌》教学设计【优秀4篇】,欢迎参考阅读。

我用残损的手掌教案篇一1、有感情地朗读课文,找一找这首诗描写了哪些具体形象?作者借此抒发了怎样的感情?归纳点拨:形象:“残损的手掌”“广大的土地”“长白山的雪峰”“黄河的水”“江南的水田”“岭南的荔枝花”等。

感情:诗人以“残损的手掌‘抚过祖国大地形象化思绪,在想象中再现了他的家乡、长白山、黄河、江南、岭南以及未曾亲身体验过的解放区的景象,以手掌的感觉展示了他内心情感的变化。

诗人先是凄楚忧愤,转而热切期盼,对解放区寄予了民族复兴的希望。

2、作者感情的。

变化,具体体现在诗中一些起修饰作用的词语上,这些词语有些是消极、冷色调的,有些是积极、暖色调的,请同学们找出这些词语,并说说诗人这样写有什么表达效果。

点拨归纳:积极暖色调词;新生、辽远、温暖、明亮、坚固、蓬勃、永恒……消极冷色调词:残损、冷、彻骨、寂寞、憔悴、阴暗……表达效果:通过对比更好地表达诗人内心深处的爱与憎。

生有感情地朗读全诗,四人一组合作,找到诗中有哪些具体形象,作者借此抒发了怎样的感情?在师的点拨下,理解诗中具体形象中蕴含的感情。

理解作者思想感情的变化。

学生仔细读诗,边读边画出起修饰作用的词语,并区别哪些是冷色调,哪些是暖色调,进而分析这样写的表达效果。

在师的点拨下,生从语言运用的角度理解、欣赏这首诗。

我用残损的手掌教案篇二教学依据:“为什么我的眼里常含泪水?因为我对这土地爱得深沉。

”(艾青)《我用残损的手掌》这首诗带给读者的首先是一股震撼人心的爱祖国爱家乡的情感。

这是诗人置个人生死于度外,用爱和恨、痛苦和希望编织成的一首热爱祖国,憧憬光明的诗篇。

随着诗人的神思遐想,诗人“无形的手掌掠过无限的江山”,从塞北的长白山,到中原的黄河,从江南水乡,到岭南至南海,面对一片山河破碎的凄凉景象,诗人深沉的哀痛洋溢在字里行间;可那“辽远的一角”,却依然“温暖,明朗,坚固而蓬勃生春”,又使诗人抑制不住内心的激情,深情的赞颂解放区是“永恒的中国”,他把祖国的新生、民族解放的前途都寄托在解放区。

九年级下册《我用这残损的手掌》课文及教案教案是讲课的前提,是讲好课的基础,教案则备考的具体表现形式。

它可以反映教师在整个教学中的总体设计和策略尤其是教学态度认真与否的重要尺度。

下面给光茎大家带来关于九年级展毛《我用这残损的手掌》课文及教案,希望会对修习大家的工作与研习有所帮助。

《我用这残损的手掌》课文我触到荇藻和水的微凉;这长白山的雪峰冷到彻骨,这黄河的水夹泥沙河床在指间滑出;江南的水田,你当年螺科岩的禾草是那么细,那么软……现在只有蓬蒿;岭南的荔枝花寂寞地憔悴,尽那边,我煮成蘸着南海没有渔船的苦水……我用残损的手掌摸索这广大的土地:这一角也已变成灰烬,那男一号只是血和泥;这一片湖该是我的家乡,(春天,堤上繁花如锦障,嫩柳枝折断有奇异的幽香,)我把全部的力量运在手掌贴在上面,递与爱和一切希望,因为只有那里是太阳,是春,将驱逐阴暗,带来苏生,因为只有那里我们不像牲口一样活,蝼蚁一样死……那里,永恒的中国!无形的手掌掠过魂魄无限的江山,手指沾了血和灰,手掌沾了阴暗,只有那辽远的一角依然完整,温暖,明朗,坚固而蓬勃生春。

在那上面,呵呵残损的手掌轻抚,像恋人的柔发,婴孩手中乳。

《我用这残损的手掌》教案知识目标1.了解戴望舒及其诗歌创作。

2.理解诗中的神话故事,把握诗歌的感情重要信息。

3.感情背诵本诗。

能力目标1.品味诗歌语言,深层体会变幻多姿的民谣风格。

2.理解诗歌对比手法视觉效果的运用及其表达效果。

3.小学生培养学生解读诗歌意象的能力。

德育目标:体会诗人对苦难自立自强的深切关注和真挚爱恋,培养学生的爱国情感。

教学重点:感情诵读,把握全诗的感情线索,体会文学家情感的变化。

教学难点1.理解诗中的艺术形象寄寓的诗人的情感。

2.对比手法的运用及其表达结合精准度。

教学方法1.诵读法通过反复诵读感悟诗歌的感情线索。

2. 爱情观联想想象欣赏法引领学生理解诗中艺术形象蕴含的情感。

3.研讨点拨法用于对诗歌对比手法的运用及其表达效果的分析,深层把握诗歌主题。

2 我用残损的手掌教学目标知识与技能1.了解戴望舒及其诗歌创作。

2.理解诗中的艺术形象,把握诗歌的感情线索,感情背诵本诗。

过程与方法1.品味诗歌语言,深层体会变幻多姿的抒情风格。

2.理解诗歌对比手法的运用及其表达效果,培养学生解读诗歌意象的能力。

情感态度与价值观体会诗人对苦难祖国的深切关注和真挚爱恋,培养学生的爱国情感。

教学重难点1.感情诵读,把握全诗的感情线索,体会诗人情感的变化。

2.理解诗中的艺术形象寄寓的诗人的情感,对比手法的运用及其表达效果。

教学方法1.诵读法通过反复诵读感悟诗歌的感情线索。

2. 联想想象欣赏法引领学生理解诗中艺术形象蕴含的情感。

3.研讨点拨法用于对诗歌对比手法的运用及其表达效果的分析,深层把握诗歌主题。

教具准备多媒体课件、投影仪、录音机教学安排1课时教学过程一、导语设计同学们,提及戴望舒,我们自然想到的是彷徨在寂寥的雨巷.撑着油纸伞,“丁香一样地结着愁怨的姑娘”,但卢沟桥头的炮火点燃了民族郁愤,以“雨巷诗人”之名行世的戴望舒也收起了彷徨“雨巷”中的“油纸伞”,而在“狱中题壁”,并且“用我残损的手掌,摸索这广大的土地”,放声歌唱“永恒的中国”。

今天,我们就一起走进诗人在侵略者的铁窗下献给祖国的恋歌——《我用残损的手掌》。

二、资料助读(投影)戴望舒(1905~1950),原名戴梦鸥。

浙江杭县人。

1923年秋人上海大学中文系。

1925年加入共产主义青年团,做宣传工作。

1928年在上海与人合办一线书店,出版《无轨列车》半月刊。

被查封后改名水沫书店,出版《新文艺》月刊。

1931年加入左联。

1932年自费赴法国,在里昂中华大学肄业。

一年后到巴黎大学听讲,受法国象征派诗人影响。

1935年回国。

次年创办《新诗》月刊。

1938年避居香港,主编《星岛日报》、副刊《星座》及诗刊《顶点》。

还曾主编过《珠江日报》和《大众日报》副刊。

同时组织“文协”香港分会并任理事。

1941年,日本占领香港后被捕入狱,受伤致残,表现了高尚的民族气节。

人教版语文九年级下册第2课《我课用残损的手掌》优质公开课教案一. 教材分析《我以残损的手掌》是人教版语文九年级下册第二课的一篇课文,是我国著名诗人艾青创作的一首抒情诗。

这首诗通过诗人以残损的手掌抚摸祖国的大地,表达了对祖国的热爱和对人民的深情厚谊。

课文语言优美,情感真挚,富有感染力,对学生有很好的熏陶作用。

二. 学情分析九年级的学生已经具备了一定的文学素养和审美能力,对抒情诗有一定的理解。

但他们对艾青的诗歌作品可能还不够熟悉,需要通过教师的引导来深入理解课文。

同时,学生可能对一些诗歌中的意象和修辞手法还不够理解,需要在教学中进行解释和引导。

三. 教学目标1.知识与技能:能够正确地朗读课文,理解课文的大意,把握诗歌的主要意象和修辞手法。

2.过程与方法:通过反复朗读,感受诗歌的音乐美和节奏感,培养学生的文学审美能力。

3.情感态度与价值观:体会诗人对祖国的热爱和对人民的深情,培养学生的爱国情怀。

四. 教学重难点1.重难点:理解诗歌的主要意象和修辞手法,体会诗人的情感。

2.突破策略:通过反复朗读,引导学生分析诗歌中的意象和修辞手法,深入理解诗人的情感。

五. 教学方法采用情境教学法、情感教学法和讨论法。

通过创设情境,引导学生进入诗歌的世界,感受诗人的情感;通过情感教学,激发学生的爱国情怀;通过讨论法,鼓励学生发表自己的观点,培养学生的文学审美能力。

六. 教学准备1.教师准备:课文朗读录音、相关背景资料、PPT等。

2.学生准备:预习课文,了解作者艾青的生平和创作背景。

七. 教学过程1.导入(5分钟)教师播放课文朗读录音,让学生初步感受诗歌的朗读节奏和音乐美。

2.呈现(10分钟)教师引导学生朗读课文,边读边思考课文的大意和主要意象。

3.操练(10分钟)教师学生进行小组讨论,分析课文中的修辞手法和意象,引导学生深入理解课文。

4.巩固(10分钟)教师选取一些典型的意象和修辞手法,让学生进行示例分析,巩固所学内容。