中国历年粮食产量(2002——2015)

- 格式:xls

- 大小:19.50 KB

- 文档页数:1

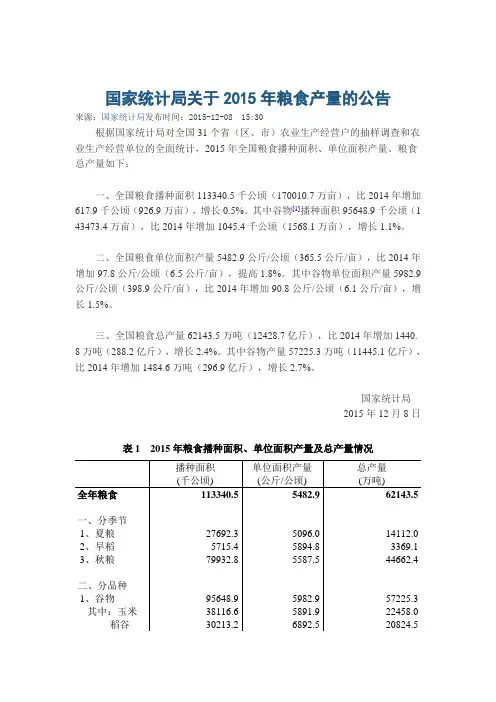

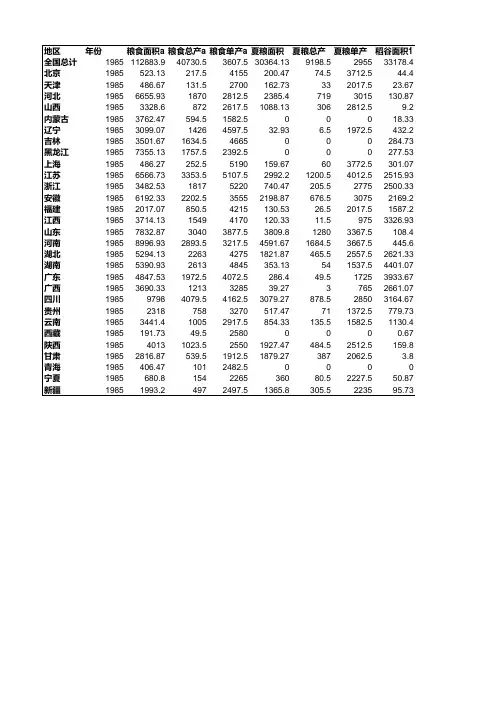

国家统计局关于2015年粮食产量的公告来源:国家统计局发布时间:2015-12-08 15:30根据国家统计局对全国31个省(区、市)农业生产经营户的抽样调查和农业生产经营单位的全面统计,2015年全国粮食播种面积、单位面积产量、粮食总产量如下:一、全国粮食播种面积113340.5千公顷(170010.7万亩),比2014年增加617.9千公顷(926.9万亩),增长0.5%。

其中谷物[1]播种面积95648.9千公顷(1 43473.4万亩),比2014年增加1045.4千公顷(1568.1万亩),增长1.1%。

二、全国粮食单位面积产量5482.9公斤/公顷(365.5公斤/亩),比2014年增加97.8公斤/公顷(6.5公斤/亩),提高1.8%。

其中谷物单位面积产量5982.9公斤/公顷(398.9公斤/亩),比2014年增加90.8公斤/公顷(6.1公斤/亩),增长1.5%。

三、全国粮食总产量62143.5万吨(12428.7 亿斤),比2014年增加1440. 8万吨(288.2亿斤),增长2.4%。

其中谷物产量57225.3万吨(11445.1 亿斤),比2014年增加1484.6万吨(296.9亿斤),增长2.7%。

国家统计局2015年12月8日表12015年粮食播种面积、单位面积产量及总产量情况表2 2015年全国及各省(区、市)粮食产量注:由于小数位计算机自动进位原因,分省合计数与全国数略有差异。

关于粮食产量调查制度和方法的说明全国粮食总产量为31个省(区、市)夏粮、早稻和秋粮产量的总和。

(一)调查方法粮食产量统计调查采取主要品种抽样调查、小品种全面统计相结合的方法,调查对象包括农业生产经营户和经营单位。

国家统计局各调查总队负责农业生产经营户的抽样调查,各省(区、市)统计局负责农业生产经营单位的全面统计工作。

抽样调查对象是农业生产经营户,调查的主要粮食品种有稻谷、小麦和玉米等。

通过以省为总体抽选的具有代表性的村民小组、农户和地块开展调查,播种面积调查是在调查时点上对样本区内所有农作物进行清查;单位面积产量调查采用实割实测的方法,进而推算各主要粮食品种的实际播种面积和单位面积产量,两个结果相乘得到产量。

!!!!!" !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"!!!!!"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"确保国家粮食安全的经济学思考北京师范大学经济与工商管理学院#李萍一、“确保国家粮食安全”的提出及相关背景党的十七大报告在谈到统筹城乡发展,推进社会主义新农村建设时指出:要“加大支农惠农政策力度,严格保护耕地,增加农业投入,促进农业科技进步,增强农业综合生产能力,确保国家粮食安全”。

这是继中共中央关于制定十五计划的建议和十六届三中全会的决定,两次把“确保粮食安全”写入其中后的再一次的特别强调与提出。

(一)粮食安全的基本内涵“粮食安全”是针对20世纪70年代初期由于世界性粮食危机而提出的。

1972 ̄1974年,世界发生了二战结束后最严重的粮食危机。

这次粮食危机震动了世界,引起了人们对粮食安全问题的普遍关注。

在这种情况下,联合国粮农组织FAO(FoodandAgricultureOrganization)在1974年世界粮食大会上首次提出了“粮食安全”的概念,并将其定义为:“保证任何人在任何时候都能得到为了生存和健康所需要的足够食品。

”1983年4月,FAO又对粮食安全概念进行了修改,提出粮食安全的目标是:“确保所有的人在任何时候既能买得到又能买得起所需要的基本食品。

”到1996年11月,第二次世界粮食首脑会议上,《世界食物安全罗马宣言》和《世界粮食首脑会议行动计划》中又对粮食安全做出了新表述:“确保所有人在任何时候都能够得到在物质上和经济上足够、安全和富有营养的粮食,来满足其积极和健康生活的膳食需要及食物喜好时,才实现了粮食安全。

”从“粮食安全”定义的内涵看,它指的是人类的一种基本生活权利。

从对粮食安全定义的过程看,它经历了从确保数量、到确保质量以至确保可获得性的不断充实和完善的过程。

粮食安全的首要目标是国民吃饱———口粮保证,其次目标是国民吃好———满足人民生活水平提高后对食品多样化的需求。

中国特色农业发展40年:历程、特征与经验作者:何安华来源:《当代农村财经》2018年第09期摘要:中国特色农业发展40年的历程,可大致归为三个阶段:为“以粮为纲”让路而在夹缝中等待时机、借助农业结构调整的东风踏上规划发展之路、以农业供给侧改革和精准扶贫为契机全面发展。

在发展过程中,特色农业呈现出三个特征:在区域层面是产业布局不断优化,区域特色基本形成;在产业层面是产业化市场化水平提升,品牌化趋势明显;在主体层面是经营主体多元化发展,合作模式多样化。

特色农业发展的基本经验可归纳为以特色资源为基础、以市场容量为边界、以保护开发为基石。

关键词:特色农业;发展历程;特征;基本经验中国的改革开放走过了40年,同期农业的发展取得了令世界瞩目的成就。

由于中国幅员辽阔,地区自然资源禀赋、地理环境、气候条件、种植历史传统、生活消费习惯等在不同地区都存在明显差异,这些因素共同作用于当地的农业生产,成就了区域特色农业。

特色农业内含于农业,但其发展历程和主要特点又因其“特”而有所不同,与整个农业的发展既有联系又有差别。

进入21世纪后,我国农业从解决“吃饱”问题向解决“吃好”方向迅速迈进,以区域资源为基础的特色农业发展成为了农业发展进入新阶段的重要选择,成为了农业供给侧结构性改革的重点方向,成为了打赢脱贫攻坚战中产业扶贫的重要战场。

一、特色农业发展的三个阶段特色农业的发展历程伴随着我国农业发展和农业政策演变的整个历程。

40年间的特色农业发展历程,按照阶段性的发展目标及相应农业政策作大致区分,可以归为如下三个阶段:(一)1978—2001年:为“以粮为纲”让路而在夹缝中等待时机农村改革之初,口粮食物短缺是当时亟需解决的重大问题。

在此背景下,尽管1978年农村开始了改革,但农业生产仍以大宗主要粮食生产为主,“以粮为纲”的政策口号深入人心并影响着农民的农业生产决策。

1981年国务院转发国家农委《关于积极发展农村多种经营的报告》和1982年中央一号文件《全国农村工作会议纪要》中都提出“决不放松粮食生产,积极开展多种经营”的方针,提出“将本来不宜于种粮食,而适宜种其他作物的耕地逐步改为合理种植;在适宜的地区,发展国家急需的原料如棉花、糖料等生产”,但文件同时也强调“必须保证粮食生产持续稳步地增长”。

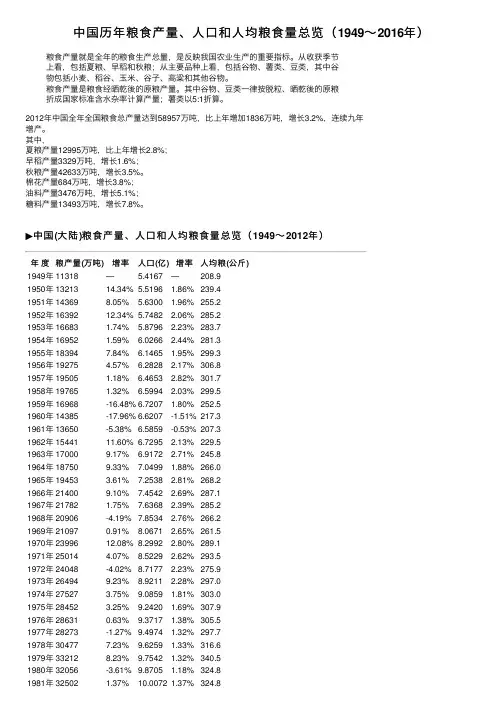

中国历年粮⾷产量、⼈⼝和⼈均粮⾷量总览(1949~2016年)粮⾷产量就是全年的粮⾷⽣产总量,是反映我国农业⽣产的重要指标。

从收获季节上看,包括夏粮、早稻和秋粮;从主要品种上看,包括⾕物、薯类、⾖类,其中⾕物包括⼩麦、稻⾕、⽟⽶、⾕⼦、⾼粱和其他⾕物。

粮⾷产量是粮⾷经晒乾後的原粮产量。

其中⾕物、⾖类⼀律按脱粒、晒乾後的原粮折成国家标准含⽔杂率计算产量;薯类以5:1折算。

2012年中国全年全国粮⾷总产量达到58957万吨,⽐上年增加1836万吨,增长3.2%,连续九年增产。

其中,夏粮产量12995万吨,⽐上年增长2.8%;早稻产量3329万吨,增长1.6%;秋粮产量42633万吨,增长3.5%。

棉花产量684万吨,增长3.8%;油料产量3476万吨,增长5.1%;糖料产量13493万吨,增长7.8%。

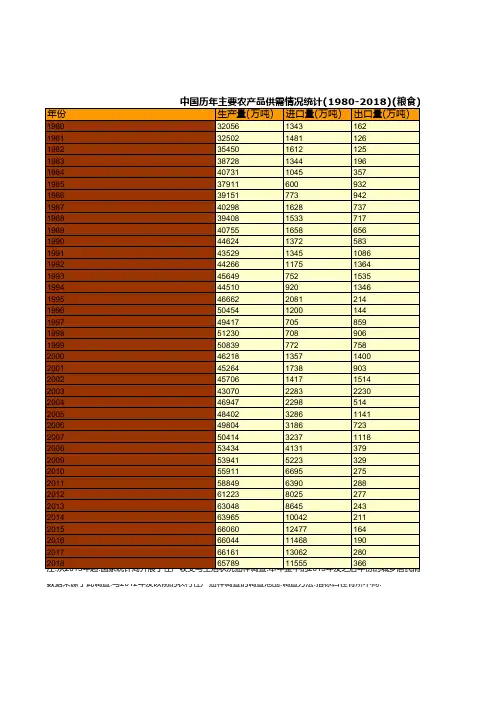

▶中国(⼤陆)粮⾷产量、⼈⼝和⼈均粮⾷量总览(1949~2012年)年度粮产量(万吨)增率⼈⼝(亿)增率⼈均粮(公⽄)1949年11318— 5.4167—208.91950年1321314.34%5.5196 1.86%239.41951年143698.05% 5.6300 1.96%255.21952年1639212.34%5.7482 2.06%285.21953年16683 1.74% 5.8796 2.23%283.71954年16952 1.59% 6.0266 2.44%281.31955年183947.84% 6.1465 1.95%299.31956年19275 4.57% 6.2828 2.17%306.81957年19505 1.18% 6.4653 2.82%301.71958年19765 1.32% 6.5994 2.03%299.51959年16968-16.48%6.7207 1.80%252.51960年14385-17.96%6.6207-1.51%217.31961年13650-5.38% 6.5859-0.53%207.31962年1544111.60%6.7295 2.13%229.51963年170009.17% 6.9172 2.71%245.81964年187509.33%7.0499 1.88%266.01965年19453 3.61%7.2538 2.81%268.21966年214009.10%7.4542 2.69%287.11967年21782 1.75%7.6368 2.39%285.21968年20906-4.19%7.8534 2.76%266.21969年210970.91%8.0671 2.65%261.51970年2399612.08%8.2992 2.80%289.11971年25014 4.07%8.5229 2.62%293.51972年24048-4.02%8.7177 2.23%275.91973年264949.23%8.9211 2.28%297.01974年27527 3.75%9.0859 1.81%303.01975年28452 3.25%9.2420 1.69%307.91976年286310.63%9.3717 1.38%305.51977年28273-1.27%9.4974 1.32%297.71978年304777.23%9.6259 1.33%316.61979年332128.23%9.7542 1.32%340.51980年32056-3.61%9.8705 1.18%324.81981年32502 1.37%10.00721.37%324.81982年354508.32%10.16541.56%348.7年度粮产量(万吨)增率⼈⼝(亿)增率⼈均粮(公⽄)1983年387288.46%10.30081.31%376.01984年40731 4.92%10.43571.29%390.31985年37911-7.44%10.58511.41%358.21986年39151 3.17%10.75071.54%364.21987年40473 3.27%10.93001.64%370.31988年39404-2.71%11.10261.55%354.91989年40755 3.31%11.27041.49%361.61990年446248.67%11.43331.42%390.31991年43529-2.52%11.58231.29%375.81992年44266 1.66%11.71711.15%377.81993年45649 3.03%11.85171.14%385.21994年44510-2.56%11.98501.11%371.41995年46662 4.61%12.11211.05%385.31996年504547.52%12.23891.04%412.21997年49417-2.10%12.36261.00%399.71998年51230 3.54%12.47610.91%410.61999年50839-0.77%12.57860.81%404.22000年46218-10.00%12.67430.76%364.72001年45262-2.11%12.76270.69%354.62002年457110.98%12.84530.64%355.92003年43070-6.14%12.92270.60%333.32004年469478.26%12.99880.59%361.22005年48402 3.00%13.07560.59%370.22006年49804 2.70%13.14480.53%378.42007年501600.81%13.21290.52%379.62008年52871 5.11%13.28020.51%398.02009年530820.44%13.34740.50%397.72010年54648 2.85%13.41000.479%407.52011年57121 4.34%13.47350.479%424.02012年58957 3.11%13.54040.492%435.42013年60194 2.1%13.60720.495%-2014年60703-%13.67820.521%-2015年62144-%13.74620.496%-2016年61625-%13.82710.586%-2017年--%13.90080.532%-2018年--%---2019年--%---2020年--%---国家卫⽣计⽣委17年印发了《“⼗三五”全国计划⽣育事业发展规划》指出,到2020年,全国总⼈⼝在14.2亿⼈左右。

历年粮食产量(全面版)资料历年粮食产量:历年人均粮食产量:可见,中国粮食生产可以分为以下阶段:1949—1958年:百废待兴,一五计划,兴修水利,粮食产量几乎翻番。

到1958年,人均接近300千克,几乎可以解决粮食问题了。

1959—1961年:受到大跃进的严重干扰,再加上连年严重自然灾害,粮食产量倒退回1950年的水平,人均只有1949年的水平。

再加上还要拿粮食偿还苏联的外债,导致大面积饥荒。

1962—1977年:继续大力兴修水利,培育良种,发展化肥工业。

粮食产量受到政治运动影响,时有起伏。

但总体增幅依然可观,人均从229千克增长到近300千克。

1978—1984年:兴建化肥厂,大力推广良种(比如杂交水稻),大幅提高粮食收购价格,另外包干到户也解放了一部分生产力。

1985—1996年:粮食产量依然时有起伏,总体增幅可观。

到1996年,突破5亿吨,人均突破400千克。

1997—2003年:三农问题突出,农业收入下降,种粮积极性锐减,导致粮食产量连年下滑。

到2003年,人均只有330千克,不如1982年的水平。

2004—2021年:重新振兴农业,废除农业税,提高粮食收购价格,提高补贴水平,粮食连续6年增产。

不过,值得注意的一点是,至今很多地方的农田水利建设依然是吃50,60年代的老本,投入不足,抗自然灾害的能力较差。

粮食水分仪产品简介卤素加热快速水份测定仪是我公司新研制的新型快速水分检测仪器。

环状的卤素灯确保样品得到均匀加热,操作简便、测量准确。

水分测定仪在测量样品重量的同时,仪器采用环形管卤素加热方式,快速干燥样品,在干燥过程中,水分仪持续测量并即时显示样品丢失的水分含量%,干燥程序完成后,最终测定的水分含量值被锁定显示。

与国际烘箱加热法相比,卤素加热可以在高温下将样品均匀地快速干燥,样品表面不易受损,其检测结果与国标烘箱法具有良好的一致性,具有可替代性,且检测效率远远高于烘箱法。

一般样品只需几分钟即可完成测定。

新中国60年:中国粮食增产之路1、从建国后到改革开放前我国粮食产量情况(1949-1977年)1949—1977年这一时期,我国粮食产量不断增长,但发展迅速相对缓慢,总产量都在30000万以下。

而且在这28年间,我国粮食产量经历了五次波动,其中有3次波动幅度较大。

1949年我国的粮食产量仅为11320万吨,但1950—1952年是新中国成立后的三年国民经济恢复时期,粮食也出现连续增产。

其中1950年增长率高达16.73%,1952增长14.08%。

但到1953—1954年两年出现了第一次粮食产量增长率下降。

这两年粮食总产量分别比1952年增长1.79%和1.59%,粮食增长率大幅度降低。

1955和1956年这两年,粮食出现了恢复性增产。

1957—1961年出现了第二次粮食产量增长率大幅度下降,其中1959年、1960年两年粮食增长率分别比1956年下降19.78和20.37个百分点。

1959到1961年是中国近现代历史上著名的三年经济困难时期。

从图中我们可以明显看到产量曲线的变轨。

从1962到1966年我国的粮食生产出现了连续五年增产,年均增长率为7.75%。

接着,1967—1969年形成了第三次粮食生产波动,年均粮食增长率为—0.44%,比上五年的年均粮食增长率降低8%。

1970—1971年粮食又连续两年增产,年均粮食增长率为9%。

接着,1972年出现粮食产量较大幅度减产,粮食增长率为—3.86%。

1973—1975年连续三年粮食增产,年均粮食增长率为5.81%。

1976和1977年最后两年出现第五次粮食生产波动,年均粮食产量增长率为—0.31%。

(注:部分数据引用尹国务院研究室副主任成杰《关于我国粮食生产波动的思考及建》一文)2、改革开放以来的粮食产量情况(1978—2008年)改革开放以后,我国逐步改革统购统销的体制,提高粮食收购价格,减少定购数量,使粮食生产实现高速增长。

我国粮食产量从30000万吨开始一路震荡走高。

专题报道pecial CoverageS48农业信息化 2019.11<<我国经济作物产业情况新中国成立70年以来,在党中央、国务院的坚强领导下,各级农业农村部门认真落实中央决策部署,凝心聚力、攻坚克难,通过政策激励、规划引导、示范带动,推动经济作物产业发展取得长足进步,综合生产能力显著增强,城乡居民生活水平得到极大提高。

从供给不足到平衡有余。

新中国成立以来,经济作物种植面积稳定增加,产量大幅提高。

据统计,2018年全国棉花种植面积5000多万亩、产量600多万吨,是建国初期的1.2倍、13.7倍;糖料种植面积2350多万亩、产量1.14亿吨,是建国初期的12.6倍、40倍;蔬菜播种面积3亿多亩、产量近7亿吨,是建国初期的6倍、2.7倍;水果种植面积2亿亩、产量1.8亿吨,是建国初期的近20倍、73倍;茶叶种植面积近4400多万亩、产量近260万吨,是建国初期的近19倍、63倍;桑园面积1200多万亩、蚕茧产量68万吨,是建国初期的5.4倍、17倍。

从资源消耗到生态友好。

党的十八大以来,绿色发展理念深入人心,各地大力推广优质高效、资源节约、环境友好的标准化生产技术,农业发展方式加快转变。

节本方面。

重点推广轻简化育苗移栽、机械化耕种等技术,2018年,国家糖料蔗核心基地机械化耕种率达到87.6%,机收率达15.1%,全程机械化率达65%,生产成本降低20%。

节水方面。

重点推广膜下滴灌、水肥一体化、精准施肥等技术。

甘肃省蔬菜重点产区推广膜下滴灌和水肥一体化技术,节约用水50%以上。

减药减肥方面。

重点推广生态调控、物理防治、生物防治、有机肥替代和精准施药、施肥等技术。

2018年,山东省烟台市在苹果生产上推广应用绿色防控技术50多万亩,减少化学农药用量30%以上。

综合利用方面。

重点推广秸秆综合利用等技术。

近年来,辽宁省示范推广秸秆生物反应堆技术300多万亩,转化农作物秸秆600多万吨,节约用水近3亿方,减少化肥投入20多万吨。

新中国粮食产量整理者:老老狐狸饱喝足的夜晚,正好整理1949至2013年的粮食生产数据,是为记!愿老祖宗保佑吃饱了饭的后辈,老祖宗同样保佑吃喝讲究的后辈。

——整理者言一、1949~1952,国民经济恢复时期1949年,中国全年粮食产量1.13万吨,仅及1936年(1.5亿吨,建国前最高产量)的75%,人均粮食产量208kg,扣掉种子、饲料等,人均原粮不及1天1斤,这一年,中国人的预期寿命是35岁。

49到52年,是国民经济恢复期,农村进行了土改并开始组建互助组,粮食生产快速恢复。

52年的各主要工农业指标都超过了建国前最高水平,粮食总产量达到1.64亿吨,是36年的109%,人均粮食产量达到285kg。

三年间,粮食总产量年均增长13.14%,人均粮食产量年均增长10.94%。

二、1953~1958,集体经济发展时期1953年是第一个五年计划的第一年。

这一年,中国进入社会主义改造时期,农村开始推行合作化,农民拿出土地组建起初级合作社、高级社,到了56年,合作化基本完成。

58年开始了狂飙突进的公社化运动,仅半年时间,全国绝大多数合作社都变成了“人民公社”。

56年粮食产量1.93万吨,人均粮食产量307kg,这是第一次突破300kg大关,基本达到了热量安全线。

57、58年,粮食总产量小幅增长,58年达到1.98亿吨,但同期人口增长更快,58年人均粮食产量回落到300kg以下,为299.5kg。

六年间,粮食总产量年均增长3.17%,人均粮食产量年均增长0.82%。

1958年,留在国人记忆里的是“大跃进”、“大炼钢铁”、“放卫星”等,这一年粮食虽然有所增长,但不到2亿吨被吹到3.5亿吨,错误的数据带来错误的决策,加上收粮不及时带来的损失,为接下来的三年困难埋下伏笔。

三、1959~1961年,三年困难时期1959~1961年,是极为困难的三年,粮食产量连续大幅下降,61年,粮食总产量1.37亿吨,低于51年水平,人均粮食产207kg,更是回落到解放前。