1949年——2012年中国粮食产量与人口统计分析

- 格式:doc

- 大小:375.50 KB

- 文档页数:5

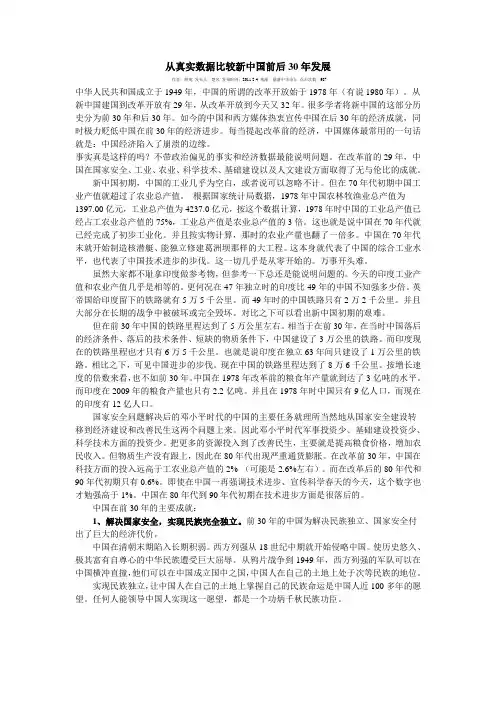

从真实数据比较新中国前后30年发展作者:胖虎发布人:楚风发布时间:2011-2-4 来源:鼎盛中华论坛点击次数:987中华人民共和国成立于1949年,中国的所谓的改革开放始于1978年(有说1980年)。

从新中国建国到改革开放有29年,从改革开放到今天又32年。

很多学者将新中国的这部分历史分为前30年和后30年。

如今的中国和西方媒体热衷宣传中国在后30年的经济成就,同时极力贬低中国在前30年的经济进步。

每当提起改革前的经济,中国媒体最常用的一句话就是:中国经济陷入了崩溃的边缘。

事实真是这样的吗?不带政治偏见的事实和经济数据最能说明问题。

在改革前的29年,中国在国家安全、工业、农业、科学技术、基础建设以及人文建设方面取得了无与伦比的成就。

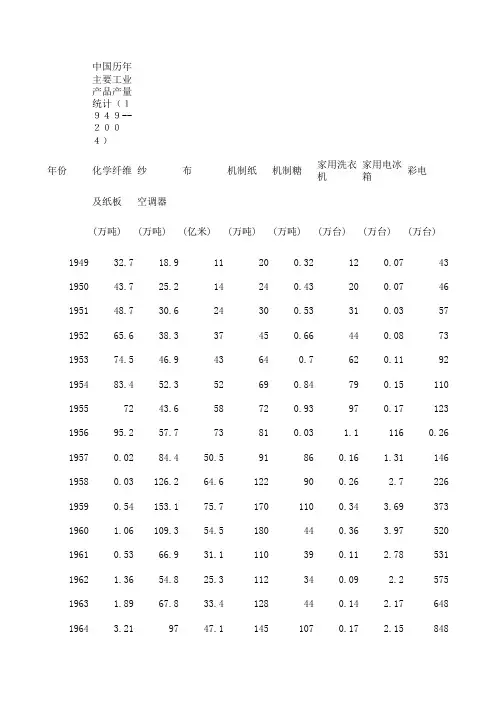

新中国初期,中国的工业几乎为空白,或者说可以忽略不计。

但在70年代初期中国工业产值就超过了农业总产值。

根据国家统计局数据,1978年中国农林牧渔业总产值为1397.00亿元,工业总产值为4237.0亿元,按这个数据计算,1978年时中国的工业总产值已经占工农业总产值的75%,工业总产值是农业总产值的3倍。

这也就是说中国在70年代就已经完成了初步工业化。

并且按实物计算,那时的农业产量也翻了一倍多。

中国在70年代末就开始制造核潜艇、能独立修建葛洲坝那样的大工程。

这本身就代表了中国的综合工业水平,也代表了中国技术进步的步伐。

这一切几乎是从零开始的。

万事开头难。

虽然大家都不耻拿印度做参考物,但参考一下总还是能说明问题的。

今天的印度工业产值和农业产值几乎是相等的。

更何况在47年独立时的印度比49年的中国不知强多少倍。

英帝国给印度留下的铁路就有5万5千公里。

而49年时的中国铁路只有2万2千公里。

并且大部分在长期的战争中被破坏或完全毁坏。

对比之下可以看出新中国初期的艰难。

但在前30年中国的铁路里程达到了5万公里左右。

相当于在前30年,在当时中国落后的经济条件、落后的技术条件、短缺的物质条件下,中国建设了3万公里的铁路。

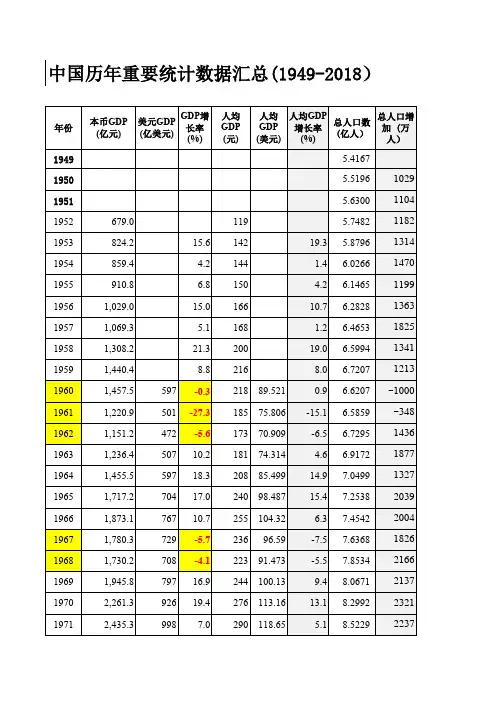

2022—2023学年度第二学期教学质量检测高二地理试题本试卷分选择题和非选择题两部分。

满分100分。

考试用时90分钟一、选择题:本大题共15小题,每小题3分,共45分,在每小题给出四个选项中,只有一项是符合题目要求的。

下列图表为我国四个省区2012年能源消费情况,据此完成下列问题。

省区能源消费总量(万吨标准煤)单位GDP能耗(吨标准煤/万元)①2094.9 3.063②17344.10.747③17841.0 1.285④12538.77.4321.下列叙述正确的是()A.①省区以水电、核电为主,其中核电消费量在四省区中最多B.②省区以煤炭为主,且煤炭消费量居四省区首位C.③省区水电、核电消费量在四省区中最少,能源结构不均衡D.④省区石油消费量在四省区中最少,能源结构较为均衡2.今后四省区能源消费构成变化的趋势是()A.①②两省区发挥本省水能资源的优势,大力发展水电、核电B.②④两省区常规能源丰富,做好西电东送的能源保证C.②③两省区彻底转变以常规能源为主的局面,重点发展新能源D.①④两省区加强本省能源开发,提高能源利用率中国以23%的稀土资源承担了世界90%的市场供应,近几年除继续向国际市场供应稀土外,稀土工业产品日趋丰富。

上图为“中国稀土矿分布略图”,下图为“中国稀土出口和创汇总额对比统计图”。

读图完成下列各题。

3.有关我国稀土资源地区分布特征的叙述,正确的有()A.南方地区是重稀土资源主要分布区B.分布广且相对集中,中部多北部少C.我国西部经济地带没有稀土资源的分布D.长江中下游地区没有该资源的分布4.有关我国稀土资源开发利用方向的叙述,正确的有()①进口稀土资源,增加稀土资源储备②合理开采稀土资源,防止生态破坏③不断增加稀土出口量和创汇量④优化稀土工业结构,提高深加工能力A.①②B.①③C.②③D.②④弃风限电,是指在风电机组设备状态正常、风况良好的情况下,由于种种原因导致风电场被迫暂停一些机组发电的现象。

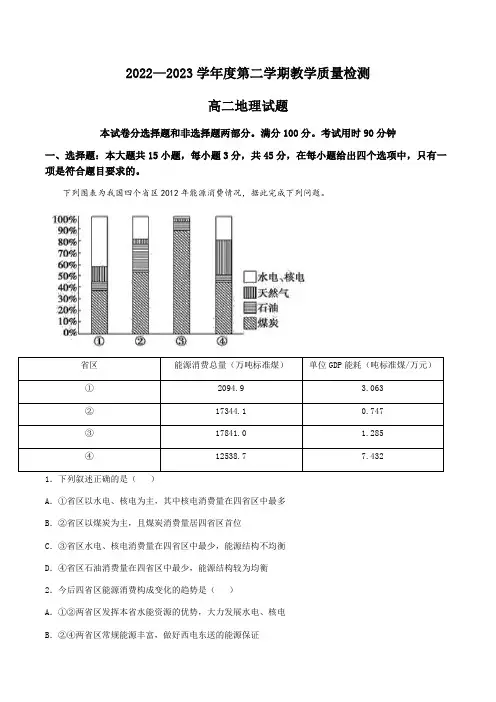

建国后粮食产量构成表-概述说明以及解释1.引言引言部分是文章的开篇,用于引入文章的主题和背景情境。

在"1.1 概述"部分,可以通过以下内容进行撰写:概述:建国后粮食产量构成是一个重要的经济指标,在我国农业发展中起着至关重要的作用。

自1949年中华人民共和国成立以来,中国政府一直致力于提高粮食产量,以满足国内人民的食物需求。

经过几十年的努力,我国的粮食产量取得了长足的发展和变化。

本文将主要介绍自建国以来我国粮食产量构成的演变。

通过对各时期粮食产量的分析和对比,我们可以更好地了解我国粮食生产的变化趋势以及不同因素对粮食产量构成的影响。

同时,我们也将对未来粮食生产进行展望,并提出相应的建议和措施,以应对可能出现的挑战和问题。

为了清晰地呈现出我国粮食产量构成的变化,本文将按照时间顺序进行描述和分析。

首先,我们将回顾建国初期我国粮食产量的现状和组成,然后进一步探讨粮食生产在后续几个时期的变化以及不同因素对产量构成的影响。

通过本文的研究,我们希望进一步认识到我国粮食产量构成的变化趋势,并为今后的粮食生产提供参考和借鉴。

同时,我们也希望能够引起广大农业从业者和相关部门的重视,共同致力于实现我国粮食生产的可持续发展,确保国家粮食安全和人民的食物供应。

1.2文章结构1.2 文章结构本文将从两个方面来探讨建国后粮食产量构成的变化。

首先,在2.1部分,我们将详细分析建国后粮食产量的变化情况,包括产量的增长趋势和波动情况。

我们将对不同历史时期的粮食产量进行比较,并分析造成这些变化的主要原因。

其次,在2.2部分,我们将重点研究粮食产量构成的演变。

我们会探讨耕地面积、种植结构、农业科技进步以及政策调整等因素对粮食产量构成的影响。

通过比较和分析不同因素的作用,我们将揭示粮食产量构成的变化趋势和规律。

在3.1部分,我们将总结粮食产量构成的变化。

我们会回顾并概括2.1和2.2部分的分析结果,归纳建国后粮食产量构成变化的主要特点和趋势。

新前三十年的经济建设成就This model paper was revised by the Standardization Office on December 10, 2020新中国前三十年的经济建设成就今天的中国是过去中国的发展,今天的成就是由昨天的点点滴滴汇集而成的。

没有党领导的新民主主义革命,就没有新中国的成立;没有社会主义基本制度的建立和前三十年的创业,也就没有今人现代化建设的成就,这是不容置疑的。

因而在今天对建国后前三十年经济建设的伟大成就做个历史的回顾,是非常必要的。

新中国初期,中国的工业几乎为空白,或者说可以忽略不计。

但在70年代初期中国工业产值就超过了农业总产值。

根据国家统计局数据,1978年中国农林牧渔业总产值为亿元,工业总产值为亿元,按这个数据计算,1978年时中国的工业总产值已经占工农业总产值的75%,工业总产值是农业总产值的3倍。

这也就是说中国在70年代就已经完成了初步工业化。

并且按实物计算,那时的农业产量也翻了一倍多。

中国在70年代末就开始制造核潜艇、能独立修建葛洲坝那样的大工程。

这本身就代表了中国的综合工业水平,也代表了中国技术进步的步伐。

这一切几乎是从零开始的。

以下将从个方面来分析新中国成立前三十年的经济成就。

一.工业成就解放前,我国工业非常落后,基本上没有自己的机器制造业,连一个螺丝钉也要从外国进口。

建国后,经过30年的努力,建成了门类比较齐全、独立的、比较完整的工业体系。

这种成就的取得,主要应归功于社会主义经济制度的建立,在社会主义公有带基础上,全国工业建设获得了快速发展。

1952—1980年,工业投资累计达3 95519亿元,工业新增固定资产达到2 亿元,年均新增亿元。

随着工业建设的发展,工业生产也得到迅速发展。

1952年工业生产总值为亿元,1980年增至4 992亿元,按可比价格计算,在28年间增长倍,年均增长11%。

从各个时期的工业生产总指数来看,以1952年为100,到1957年为,年均增长18%;到1965年为,年均增长%;到1978年为1 ,年均增长%。

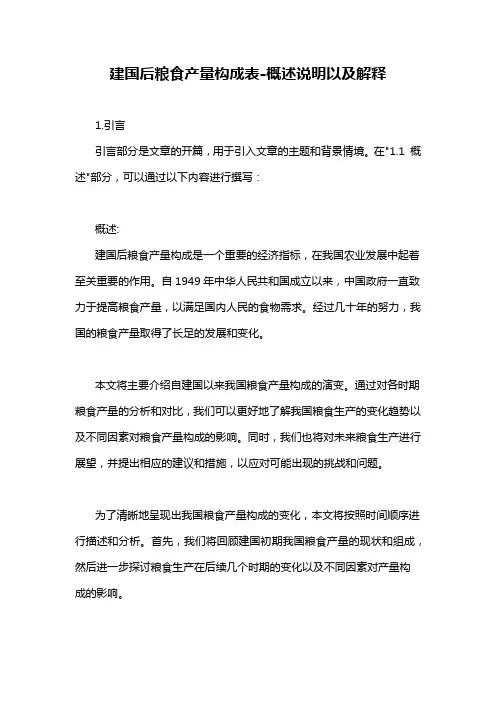

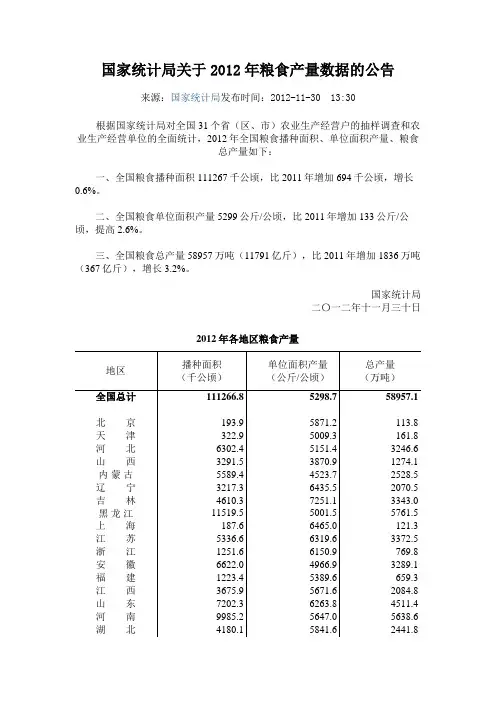

国家统计局关于2012年粮食产量数据的公告来源:国家统计局发布时间:2012-11-30 13:30根据国家统计局对全国31个省(区、市)农业生产经营户的抽样调查和农业生产经营单位的全面统计,2012年全国粮食播种面积、单位面积产量、粮食总产量如下:一、全国粮食播种面积111267千公顷,比2011年增加694千公顷,增长0.6%。

二、全国粮食单位面积产量5299公斤/公顷,比2011年增加133公斤/公顷,提高2.6%。

三、全国粮食总产量58957万吨(11791亿斤),比2011年增加1836万吨(367亿斤),增长3.2%。

国家统计局二〇一二年十一月三十日2012年各地区粮食产量地区播种面积(千公顷)单位面积产量(公斤/公顷)总产量(万吨)全国总计111266.8 5298.7 58957.1北京193.9 5871.2 113.8 天津322.9 5009.3 161.8 河北6302.4 5151.4 3246.6 山西3291.5 3870.9 1274.1 内蒙古5589.4 4523.7 2528.5 辽宁3217.3 6435.5 2070.5 吉林4610.3 7251.1 3343.0 黑龙江11519.5 5001.5 5761.5 上海187.6 6465.0 121.3 江苏5336.6 6319.6 3372.5 浙江1251.6 6150.9 769.8 安徽6622.0 4966.9 3289.1 福建1223.4 5389.6 659.3 江西3675.9 5671.6 2084.8 山东7202.3 6263.8 4511.4 河南9985.2 5647.0 5638.6 湖北4180.1 5841.6 2441.8湖南4908.0 6125.7 3006.5 广东2540.2 5497.0 1396.3 广西3069.1 4838.1 1484.9 海南438.6 4549.0 199.5 重庆2259.6 5038.7 1138.5 四川6468.2 5125.1 3315.0 贵州3054.3 3534.3 1079.5 云南4439.1 3940.2 1749.1 西藏171.4 5542.6 95.0 陕西3127.5 3981.1 1245.1 甘肃2839.4 3908.2 1109.7 青海280.2 3622.7 101.5 宁夏828.3 4527.5 375.0 新疆2131.1 5973.4 1273.0关于粮食产量调查制度和方法的说明全国粮食总产量为31个省(区、市)夏粮、早稻和秋粮产量的总和。

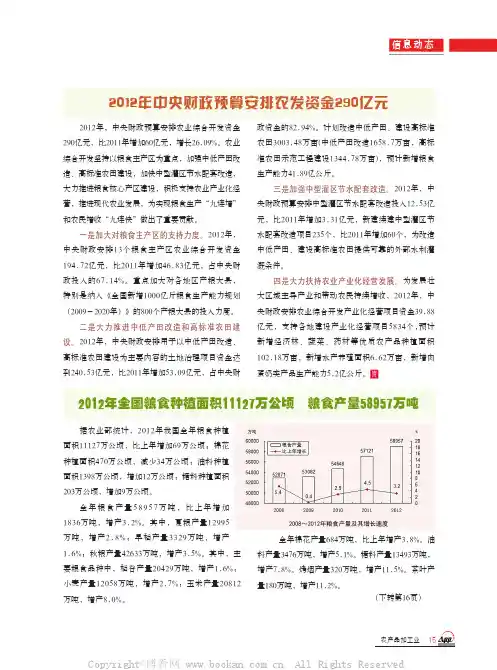

信息动态2012年,中央财政预算安排农业综合开发资金290亿元,比2011年增加60亿元,增长26.09%。

农业综合开发坚持以粮食主产区为重点,加强中低产田改造、高标准农田建设,加快中型灌区节水配套改造,大力推进粮食核心产区建设,积极支持农业产业化经营,推进现代农业发展,为实现粮食生产“九连增”和农民增收“九连快”做出了重要贡献。

一是加大对粮食主产区的支持力度。

2012年,中央财政安排13个粮食主产区农业综合开发资金194.72亿元,比2011年增加46.83亿元,占中央财政投入的67.14%。

重点加大对各地区产粮大县,特别是纳入《全国新增1000亿斤粮食生产能力规划(2009-2020年)》的800个产粮大县的投入力度。

二是大力推进中低产田改造和高标准农田建设。

2012年,中央财政安排用于以中低产田改造、高标准农田建设为主要内容的土地治理项目资金达到240.53亿元,比2011年增加53.09亿元,占中央财政资金的82.94%。

计划改造中低产田、建设高标准农田3003.48万亩(中低产田改造1658.7万亩,高标准农田示范工程建设1344.78万亩),预计新增粮食生产能力41.89亿公斤。

三是加强中型灌区节水配套改造。

2012年,中央财政预算安排中型灌区节水配套改造投入12.53亿元,比2011年增加3.31亿元,新建续建中型灌区节水配套改造项目235个,比2011年增加60个,为改造中低产田、建设高标准农田提供可靠的外部水利灌溉条件。

四是大力扶持农业产业化经营发展。

为发展壮大区域主导产业和带动农民持续增收,2012年,中央财政安排农业综合开发产业化经营项目资金39.88亿元,支持各地建设产业化经营项目5834个,预计新增经济林、蔬菜、药材等优质农产品种植面积102.18万亩,新增水产养殖面积6.62万亩,新增肉蛋奶类产品生产能力5.2亿公斤。

2012年中央财政预算安排农发资金290亿元据农业部统计,2012年我国全年粮食种植面积11127万公顷,比上年增加69万公顷;棉花种植面积470万公顷,减少34万公顷;油料种植面积1398万公顷,增加12万公顷;糖料种植面积203万公顷,增加9万公顷。

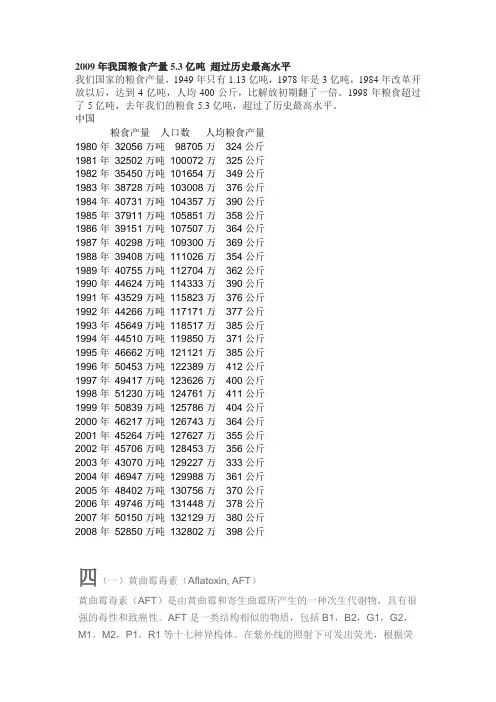

2009年我国粮食产量5.3亿吨超过历史最高水平我们国家的粮食产量,1949年只有1.13亿吨,1978年是3亿吨,1984年改革开放以后,达到4亿吨,人均400公斤,比解放初期翻了一倍。

1998年粮食超过了5亿吨,去年我们的粮食5.3亿吨,超过了历史最高水平。

中国粮食产量人口数人均粮食产量1980年32056万吨98705万324公斤1981年32502万吨100072万325公斤1982年35450万吨101654万349公斤1983年38728万吨103008万376公斤1984年40731万吨104357万390公斤1985年37911万吨105851万358公斤1986年39151万吨107507万364公斤1987年40298万吨109300万369公斤1988年39408万吨111026万354公斤1989年40755万吨112704万362公斤1990年44624万吨114333万390公斤1991年43529万吨115823万376公斤1992年44266万吨117171万377公斤1993年45649万吨118517万385公斤1994年44510万吨119850万371公斤1995年46662万吨121121万385公斤1996年50453万吨122389万412公斤1997年49417万吨123626万400公斤1998年51230万吨124761万411公斤1999年50839万吨125786万404公斤2000年46217万吨126743万364公斤2001年45264万吨127627万355公斤2002年45706万吨128453万356公斤2003年43070万吨129227万333公斤2004年46947万吨129988万361公斤2005年48402万吨130756万370公斤2006年49746万吨131448万378公斤2007年50150万吨132129万380公斤2008年52850万吨132802万398公斤四(一)黄曲霉毒素(Aflatoxin, AFT)黄曲霉毒素(AFT)是由黄曲霉和寄生曲霉所产生的一种次生代谢物,具有很强的毒性和致癌性。

历年粮食产量(全面版)资料历年粮食产量:历年人均粮食产量:可见,中国粮食生产可以分为以下阶段:1949—1958年:百废待兴,一五计划,兴修水利,粮食产量几乎翻番。

到1958年,人均接近300千克,几乎可以解决粮食问题了。

1959—1961年:受到大跃进的严重干扰,再加上连年严重自然灾害,粮食产量倒退回1950年的水平,人均只有1949年的水平。

再加上还要拿粮食偿还苏联的外债,导致大面积饥荒。

1962—1977年:继续大力兴修水利,培育良种,发展化肥工业。

粮食产量受到政治运动影响,时有起伏。

但总体增幅依然可观,人均从229千克增长到近300千克。

1978—1984年:兴建化肥厂,大力推广良种(比如杂交水稻),大幅提高粮食收购价格,另外包干到户也解放了一部分生产力。

1985—1996年:粮食产量依然时有起伏,总体增幅可观。

到1996年,突破5亿吨,人均突破400千克。

1997—2003年:三农问题突出,农业收入下降,种粮积极性锐减,导致粮食产量连年下滑。

到2003年,人均只有330千克,不如1982年的水平。

2004—2021年:重新振兴农业,废除农业税,提高粮食收购价格,提高补贴水平,粮食连续6年增产。

不过,值得注意的一点是,至今很多地方的农田水利建设依然是吃50,60年代的老本,投入不足,抗自然灾害的能力较差。

粮食水分仪产品简介卤素加热快速水份测定仪是我公司新研制的新型快速水分检测仪器。

环状的卤素灯确保样品得到均匀加热,操作简便、测量准确。

水分测定仪在测量样品重量的同时,仪器采用环形管卤素加热方式,快速干燥样品,在干燥过程中,水分仪持续测量并即时显示样品丢失的水分含量%,干燥程序完成后,最终测定的水分含量值被锁定显示。

与国际烘箱加热法相比,卤素加热可以在高温下将样品均匀地快速干燥,样品表面不易受损,其检测结果与国标烘箱法具有良好的一致性,具有可替代性,且检测效率远远高于烘箱法。

一般样品只需几分钟即可完成测定。

新中国粮食产量整理者:老老狐狸饱喝足的夜晚,正好整理1949至2013年的粮食生产数据,是为记!愿老祖宗保佑吃饱了饭的后辈,老祖宗同样保佑吃喝讲究的后辈。

——整理者言一、1949~1952,国民经济恢复时期1949年,中国全年粮食产量1.13万吨,仅及1936年(1.5亿吨,建国前最高产量)的75%,人均粮食产量208kg,扣掉种子、饲料等,人均原粮不及1天1斤,这一年,中国人的预期寿命是35岁。

49到52年,是国民经济恢复期,农村进行了土改并开始组建互助组,粮食生产快速恢复。

52年的各主要工农业指标都超过了建国前最高水平,粮食总产量达到1.64亿吨,是36年的109%,人均粮食产量达到285kg。

三年间,粮食总产量年均增长13.14%,人均粮食产量年均增长10.94%。

二、1953~1958,集体经济发展时期1953年是第一个五年计划的第一年。

这一年,中国进入社会主义改造时期,农村开始推行合作化,农民拿出土地组建起初级合作社、高级社,到了56年,合作化基本完成。

58年开始了狂飙突进的公社化运动,仅半年时间,全国绝大多数合作社都变成了“人民公社”。

56年粮食产量1.93万吨,人均粮食产量307kg,这是第一次突破300kg大关,基本达到了热量安全线。

57、58年,粮食总产量小幅增长,58年达到1.98亿吨,但同期人口增长更快,58年人均粮食产量回落到300kg以下,为299.5kg。

六年间,粮食总产量年均增长3.17%,人均粮食产量年均增长0.82%。

1958年,留在国人记忆里的是“大跃进”、“大炼钢铁”、“放卫星”等,这一年粮食虽然有所增长,但不到2亿吨被吹到3.5亿吨,错误的数据带来错误的决策,加上收粮不及时带来的损失,为接下来的三年困难埋下伏笔。

三、1959~1961年,三年困难时期1959~1961年,是极为困难的三年,粮食产量连续大幅下降,61年,粮食总产量1.37亿吨,低于51年水平,人均粮食产207kg,更是回落到解放前。

新中国60年:中国粮食增产之路1、从建国后到改革开放前我国粮食产量情况(1949-1977年)1949—1977年这一时期,我国粮食产量不断增长,但发展迅速相对缓慢,总产量都在30000万以下。

而且在这28年间,我国粮食产量经历了五次波动,其中有3次波动幅度较大。

1949年我国的粮食产量仅为11320万吨,但1950—1952年是新中国成立后的三年国民经济恢复时期,粮食也出现连续增产。

其中1950年增长率高达16.73%,1952增长14.08%。

但到1953—1954年两年出现了第一次粮食产量增长率下降。

这两年粮食总产量分别比1952年增长1.79%和1.59%,粮食增长率大幅度降低。

1955和1956年这两年,粮食出现了恢复性增产。

1957—1961年出现了第二次粮食产量增长率大幅度下降,其中1959年、1960年两年粮食增长率分别比1956年下降19.78和20.37个百分点。

1959到1961年是中国近现代历史上著名的三年经济困难时期。

从图中我们可以明显看到产量曲线的变轨。

从1962到1966年我国的粮食生产出现了连续五年增产,年均增长率为7.75%。

接着,1967—1969年形成了第三次粮食生产波动,年均粮食增长率为—0.44%,比上五年的年均粮食增长率降低8%。

1970—1971年粮食又连续两年增产,年均粮食增长率为9%。

接着,1972年出现粮食产量较大幅度减产,粮食增长率为—3.86%。

1973—1975年连续三年粮食增产,年均粮食增长率为5.81%。

1976和1977年最后两年出现第五次粮食生产波动,年均粮食产量增长率为—0.31%。

(注:部分数据引用尹国务院研究室副主任成杰《关于我国粮食生产波动的思考及建》一文)2、改革开放以来的粮食产量情况(1978—2008年)改革开放以后,我国逐步改革统购统销的体制,提高粮食收购价格,减少定购数量,使粮食生产实现高速增长。

我国粮食产量从30000万吨开始一路震荡走高。

1949年——2012年中国粮食产量与人口统计分析12级经济班2012420140 袁文超前言:刚刚过去的2012年,中国大陆粮食产量达5亿8957万吨,再创历史新高。

人均粮食拥有量也终于远离徘徊多年的400公斤左右,达到创纪录的435.4公斤。

2012年,全世界粮食总产量为22.8亿吨,世界总人口约70.9亿人。

则世界人均粮食拥有量为321.7公斤。

可见中国人均粮食已达世界平均水平的1.35倍以上。

中国的粮食安全,已赢得很有富余度的较充分保障。

俗话说“民以食为天”,中国以占世界7%的耕地面积,养活了占世界22%的人口。

这确实是个值得讴歌的奇迹!1 研究对象和方法1.1研究对象:以1949年至2012年中国粮食产量与人口统计数据为基础,结合历史资料1.2研究方法:1.2.1文献分析法:从人大论坛公布的数据资料出发,收集中国从1949年开始到2012年的人口数据于粮食产量。

结合相关历史史实,分析各年度大事综合得出结论。

1.2.2 数量研究法:分析各年度的环比增长率,比较各年度平均数据,绘制表格分析数据的大体走势,从而得到一些结论。

2研究结果与分析2.1数据统计表格中国粮食产量与人口统计表(1949-2012)年度产量(万吨)粮食产量环比增长率人口(亿)人口环比增长率人均粮(公斤)1949 11318 - 5.4167 - 208.9 1950 13213 16.74% 5.5196 1.90% 239.4 1951 14369 8.75% 5.6300 2.00% 255.2 1952 16392 14.08% 5.7482 2.10% 285.2 1953 16683 1.78% 5.8796 2.29% 283.7 1954 16952 1.61% 6.0266 2.50% 281.3 1955 18394 8.51% 6.1465 1.99% 299.3 1956 19275 4.79% 6.2828 2.22% 306.8 1957 19505 1.19% 6.4653 2.90% 301.7 1958 19765 1.33% 6.5994 2.07% 299.5 1959 16968 -14.15% 6.7207 1.84% 252.5 1960 14385 -15.22% 6.6207 -1.49% 217.3 1961 13650 -5.11% 6.5859 -0.53% 207.3 1962 15441 13.12% 6.7295 2.18% 229.51963 17000 10.10% 6.9172 2.79% 245.8 1964 18750 10.29% 7.0499 1.92% 266.0 1965 19453 3.75% 7.2538 2.89% 268.2 1966 21400 10.01% 7.4542 2.76% 287.1 1967 21782 1.79% 7.6368 2.45% 285.2 1968 20906 -4.02% 7.8534 2.84% 266.2 1969 21097 0.91% 8.0671 2.72% 261.5 1970 23996 13.74% 8.2992 2.88% 289.1 1971 25014 4.24% 8.5229 2.70% 293.5 1972 24048 -3.86% 8.7177 2.29% 275.9 1973 26494 10.17% 8.9211 2.33% 297.0 1974 27527 3.90% 9.0859 1.85% 303.0 1975 28452 3.36% 9.2420 1.72% 307.9 1976 28631 0.63% 9.3717 1.40% 305.5 1977 28273 -1.25% 9.4974 1.34% 297.7 1978 30477 7.80% 9.6259 1.35% 316.6 1979 33212 8.97% 9.7542 1.33% 340.5 1980 32056 -3.48% 9.8705 1.19% 324.8 1981 32502 1.39% 10.0072 1.38% 324.8 1982 35450 9.07% 10.1654 1.58% 348.7 1983 38728 9.25% 10.3008 1.33% 376.0 1984 40731 5.17% 10.4357 1.31% 390.3 1985 37911 -6.92% 10.5851 1.43% 358.2 1986 39151 3.27% 10.7507 1.56% 364.2 1987 40473 3.38% 10.9300 1.67% 370.3 1988 39404 -2.64% 11.1026 1.58% 354.9 1989 40755 3.43% 11.2704 1.51% 361.6 1990 44624 9.49% 11.4333 1.45% 390.3 1991 43529 -2.45% 11.5823 1.30% 375.8 1992 44266 1.69% 11.7171 1.16% 377.8 1993 45649 3.12% 11.8517 1.15% 385.2 1994 44510 -2.50% 11.9850 1.12% 371.4 1995 46662 4.83% 12.1121 1.06% 385.3 1996 50454 8.13% 12.2389 1.05% 412.2 1997 49417 -2.06% 12.3626 1.01% 399.7 1998 51230 3.67% 12.4761 0.92% 410.6 1999 50839 -0.76% 12.5786 0.82% 404.2 2000 46218 -9.09% 12.6743 0.76% 364.7 2001 45262 -2.07% 12.7627 0.70% 354.6 2002 45711 0.99% 12.8453 0.65% 355.9 2003 43067 -5.78% 12.9227 0.60% 333.3 2004 46947 9.01% 12.9988 0.59% 361.2 2005 48401 3.10% 13.0756 0.59% 370.2 2006 49746 2.78% 13.1448 0.53% 378.42007 50150 0.81% 13.2129 0.52% 379.6 2008 52850 5.38% 13.2802 0.51% 398.0 2009 53082 0.44% 13.3474 0.51% 397.7 2010 54641 2.94% 13.4100 0.47% 407.5 2011 57121 4.54% 13.4735 0.47% 424.0 2012 58957 3.21% 13.5404 0.50% 435.42.2数据分析图2.3结合以上数据可以分析:1.建国初期,粮食产量变动率变化剧烈,而后变动逐渐变小,趋于稳定。

2.粮食产量总体呈现稳定上升的趋势,但存在列外数据,对于整体趋势影响不大。

3.1960受“三年自然灾害”影响人口数量和粮食产量均受到很大影响。

4.从1990年到2012年,中国人口保持稳定的增长,但增长速度逐渐放缓,趋于稳定。

5.从1990年到2012年,中国人均粮食产量基本保持不变,1990-2003年处于下降的趋势,2003年-2012年处于回升。

2.4结合社会历史变迁分析:改革开放后,我国粮食生产可以大致分为四个阶段。

第一阶段(1978-1984年):在此期间,粮食产量持续大幅度增长,单产水平的提高成为推动粮食增产的唯一因素实行家庭承包制激发了农民的生产经营积极性,以及农村改革前长期进行的农田水利设施建设,为提高农业抗灾减灾能力奠定了基础,也为这一阶段的粮食增产创造了条件。

同期,全国受灾面积和成灾面积均呈明显的下降趋势。

第二阶段(1984-1998年):这一阶段粮食增产速度较此前有明显减小,但在总体上仍呈增长态势;粮食总产的提高主要是通过单产水平的增加来实现的。

但在这一时期,受灾面积和成灾面积也在波动中呈现逐步扩大的态势,加强农业基础设施建设、提高农业抗灾减灾能力对粮食增产的重要性迅速凸显。

第三阶段(1998-2003年):粮食播种面积有了较大程度的减少,单产水平也有所降低,导致粮食产量大幅度下降。

中国南方部分地区将传统的双季稻种植改为单季稻,直接导致了水稻播种面积的减少。

稻谷总产量的减少,主要是播种面积减少造成的,单产水平下降也有一定影响。

小麦减产完全是由播种面积下降造成的;玉米产量的减少,单产水平下降的影响大于播种面积减少的作用。

第四阶段(2003-2011年):粮食连年增产,在此期间,导致粮食增产的主要原因是,中央惠农政策密集出台并不断加大力度,在一定程度上调动了农民和地方政府发展粮食生产、增加粮食投入和加强农业基础设施建设的积极性。

因此,这一时期全国有效灌溉面积稳定扩大,化肥、农机等现代生产要素的使用量明显增加。

在总体上较为良好的气候条件,也促进了这一阶段的粮食增产。

同期,全国受灾面积和成灾面积,在总体上低于20世纪90年代初至21世纪初的水平。

3结合社会现象得出的几点分析和建议总体而言,未来中国仍然面临着粮食的压力。

1.人口还在持续增加,不断增加的人口,吞噬了粮食增加的产量。

人口的控制工作必要性明显,对于粮食生产水平提升的需求也很迫切。

2.虽说目前生活条件的改善,人均直接消耗的粮食有所减少,但是间接消耗的粮食在增加.比如肉类/蛋类/奶类等消耗量在上升,这些食物需要有大量的粮食转换过来。

我国应该更加重视多种粮食的生产技术提高。

3.近年的自然灾害(地震/干旱/洪涝等)恶劣天气频发,极端天气不断出现,而粮食生产还基本上要天气和自然环境因素。

因此,加强天气灾害预报体系,做好政府相关预案的必要性也很明显。

4.环境的污染逐年严峻导致粮食质量整体下降,可能存在部分食物即便生产出来了,也不能保证其安全性。

安全问题不断走进公众视野,相关法律的完善成为了政府必须解决的新课题。

5.转基因粮食种植量逐年增加,而我国国内的转基因粮食研究水平依然不高,种子技术等主要依靠进口,极易出现被国外公司技术垄断。

解决这一问题,必须国内农业相关科学家不断努力攻克技术难关。