物质及其存在形式

- 格式:ppt

- 大小:6.16 MB

- 文档页数:138

物质及其存在方式——马原简答物质的本质及其存在方式物质是构成世界的基本要素,也是人类认识世界的出发点。

物质具有客观存在性和客观性的特点,能够通过我们的感觉和意识来认识和了解。

马克思主义哲学中,物质被视为可以感知的真实存在,是独立于人的意识而存在的客观实在。

马克思主义哲学认为,物质是无限可分割的,具有客观存在的真实性,并通过普遍联系和相互关系来构成世界。

无论是自然界中的物质形态,还是社会中的物质实体,都是以一定的运动方式存在于世界中的。

物质存在方式的两个基本方面物质的存在方式可以从两个基本方面进行讨论:物质的形态和物质的运动。

首先,物质的形态是指物质在一定条件下所呈现出的具体特征。

在自然界中,物质可以表现为不同的形态,如固体、液体和气体等。

这些形态与物质的分子结构、以及分子之间的相互作用有关。

其次,物质的运动是指物质在时间和空间中的变化和流动。

物质的运动是普遍存在的,包括微观层面的分子运动和宏观层面的物体运动。

运动是物质存在的表现形式之一,通过运动可以使物质不断地发展和变化。

物质存在方式的相互关系物质的形态和运动密切相关,二者相互作用,共同构成物质的存在方式。

物质的形态决定了其运动方式,而物质的运动又能够反作用于其形态。

通过物质的运动,形态不断发生变化,促使物质的发展和演变。

在自然界中,不同形态的物质具有不同的运动方式。

例如,固体的分子运动较小,分子之间的相对位置相对固定;液体的分子运动较大,分子之间可以自由流动;气体的分子运动则更加剧烈,分子之间几乎没有固定的相对位置。

在社会中,物质的形态和运动方式也相互作用。

社会中的物质实体经过人类的劳动和改造,从而改变了其形态和运动方式。

例如,人类通过劳动将自然资源转化为商品,改变了物质的形态,并使其成为社会经济中的重要组成部分。

总结一下物质及其存在方式是马克思主义哲学的重要基本概念之一。

物质具有客观存在的真实性,通过其形态和运动方式来表现。

物质的形态和运动相互作用,共同构成了物质的存在方式。

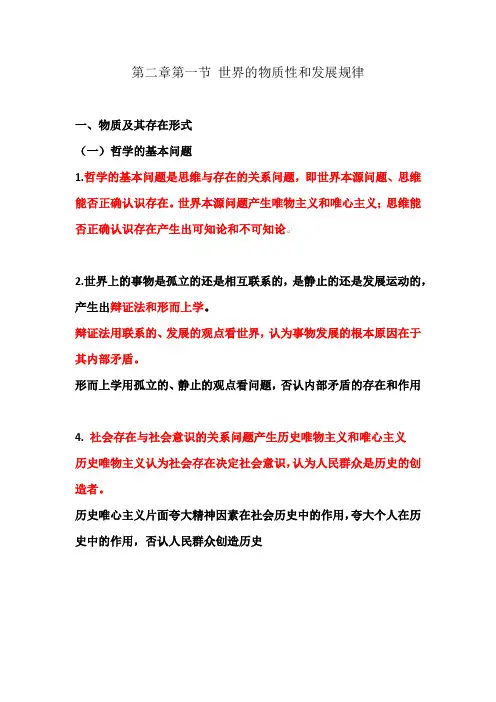

第二章第一节世界的物质性和发展规律一、物质及其存在形式(一)哲学的基本问题1.哲学的基本问题是思维与存在的关系问题,即世界本源问题、思维能否正确认识存在。

世界本源问题产生唯物主义和唯心主义;思维能否正确认识存在产生出可知论和不可知论。

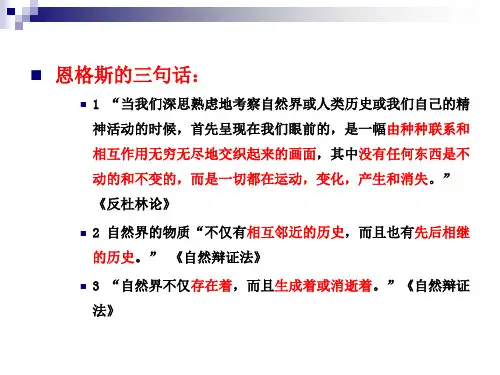

2.世界上的事物是孤立的还是相互联系的,是静止的还是发展运动的,产生出辩证法和形而上学。

辩证法用联系的、发展的观点看世界,认为事物发展的根本原因在于其内部矛盾。

形而上学用孤立的、静止的观点看问题,否认内部矛盾的存在和作用4. 社会存在与社会意识的关系问题产生历史唯物主义和唯心主义历史唯物主义认为社会存在决定社会意识,认为人民群众是历史的创造者。

历史唯心主义片面夸大精神因素在社会历史中的作用,夸大个人在历史中的作用,否认人民群众创造历史(二)物质1.物质是,不依赖于人类意识而存在的,能够被人类的意识所反映的客观存在。

2.物质的唯一特性是客观实在性物质范畴是对物质世界多样性和统一性的最高概括,是对世界本原和统一性的最高抽象。

区别于古典朴素的唯物主义和近代形而上学的唯物主义中的物质概念,哲学概念的物质与自然界的具体物质形态的区别是一般和个别、共性与个性的关系。

3. 马克思主义物质观的意义:①坚持唯物主义一元论,物质对于意识的独立性、根源性,意识对于物质的依赖性和派生性,这种对立只在本体论的范围内区分第一性第二性才有意义。

②坚持能动的反映论和可知论;③实现了唯物主义和辩证法的统一,将物质范畴与具体物质结构联系在一起,又看到其中的区别,从个性中看到个性,克服形而上学的缺陷。

④唯物主义自然观与唯物主义历史观的统一,将实践纳入物质的理解,将物质范畴拓展到社会历史领域,深化对自然物质的理解。

(三)物质的存在形态1. 物质的根本属性:运动运动囊括一切事物和现象变化和过程,从位置的变动到思维变化。

运动和物质不可分割。

物质是运动的物质,运动的是物质,物质是一切运动变化和发展过程的实在基础和承担者2.运动和静止的关系运动是绝对的、一般的、永恒的,静止是相对的、有条件的、暂时的静止包括空间相对位置的不变和物质根本性质的暂时不变。

物质及其存在形式本节小评本节应重点把握辩证唯物主义物质观以及运动和静止的辩证关系。

要注意划清在这两大问题上唯物主义与唯心主义的对立,辩证法与形而上学的对立。

试题例析1. (1994,理,单选)列宁对辩证唯物主义物质范畴的定义是通过A. 物质与意识的关系界定的B. 个别与一般的关系界定的C. 哲学与具体科学的关系界定的D. 认识与实践的关系界定的答案:A解析:考查的知识点是:辩证唯物主义物质观。

范畴是指基本概念,哲学范畴则是最大的类概念。

给概念下定义,通常采用“属加种差”的方法,可由于“物质”是最大的类概念,没有更高的属概念,故而不能采用这种方法。

逻辑学认为,给最大的类概念下定义的方法是:最大类概念=全部种概念-全部种差“物质”是最大的类概念,形形色色具体的物质形态是全部的种概念。

如果减去全部种差,就剩下了客观实在性,这是物质的惟一特性。

同“物质”概念并列,还有“意识”概念。

客观实在性为物质所特有,意识并不具有,这是两大概念在内涵上的根本区别。

列宁正是通过界定这一区别给物质下定义的。

因此,A为应选项。

B之所以是淘汰项,是因为:具体的物质形态是个别,以客观实在为内涵的物质是一般。

在这里,个别与一般的关系并没有涉及物质与意识的对立,而如果不涉及这一对立,不可能准确地把握物质的内涵。

同理,哲学与具体科学的关系也不属于物质与意识的关系。

故而,C也是淘汰项。

D之所以是淘汰项,是因为认识与实践的关系属于认识论范畴,而给物质下定义属于本体论范畴。

2. (2000,文,多选)中国古代哲学家方以智指出:“气凝为形,蕴发为光,窍激为声,皆气也。

”这句话在哲学上表达了A. 多元论的思想B. 万物都是物质的不同表现形式的思想C. 朴素辩证法的思想D. 物质和运动不可分的思想E. 物质运动形式多样性的思想答案:BCDE解析:考查的知识点是:物质与运动的关系。

题干中的命题是古代朴素唯物主义的命题。

古代朴素唯物主义作为唯物主义基本形态之一,也主张物质是世界的本原。

总结课:《马克思主义基本原理》前三章要点复习第一章世界的物质性及发展规律第一节世界多样性与物质统一性一、物质及其存在方式(一)哲学的物质范畴世界是物质的世界。

客观实在性的意义:1.坚持唯物主义一元论2.坚持能动的反映论(意识的反作用)和可知论3.唯物论与辩证法的统一4.自然论与历史观的统一(二)物质的存在方式物质的根本属性是运动。

运动是绝对的,静止是相对的。

时间和空间是运动的基本存在形式。

二、物质与意识的辩证关系(一)物质决定意识意识是客观世界的主观映像。

从起源来看:1.意识是自然界发展的产物2.意识是社会历史发展的产物(二)意识对物质具有反作用意识对物质具有反作用,意识的能动作用表现在:1.意识具有目的性和计划性2.意识具有创造性3.意识具有指导实践的作用4.意识调控人的行为和生理活动(三)主观能动性和客观规律性的辩证统一要处理好主观能动性与客观规律性的关系:1.尊重客观规律性是正确发挥主观能动性的前提2.充分发挥主观能动性能正确认识和利用客观规律(四)意识与人工智能人工智能是人的意识能动性的特殊表现,是人的本质力量的对象化、现实化三、世界的物质统一性世界的统一性在于它的物质性,世界统一于物质。

其表现为:1.自然界是物质的2.人类社会本质上是物质的3.人的意识统一于物质第一章第一节世界多样性与物质统一性马克思:实践物质概念恩格斯:物的总和列宁:客观实在——客观实在的意义物及其存在方式运动是绝对的物质的存在方式:运动静止是相对的物质决定意识意识对物质有反作用物质与意识主观能动性与客观规律性的辩证统一关系意识与人工智能世界的物质统一性:世界统一于物质第二节事物的普遍联系和变化发展一、联系和发展的普遍性世界上的万事万物都处于普遍联系之中,普遍联系引起事物的运动发展。

联系和发展的观点是唯物辩证法的总观点,集中体现了唯物辩证法的总特征(一)事物的普遍联系联系是指事物内部各要素之间相互影响、相互制约、相互作用的关系联系具有以下特点:1.客观性2.普遍性3.多样性4.条件性(二)事物的变化发展发展的实质是新事物的产生和旧事物的灭亡新事物是不可战胜的,因为:1.新事物适应了环境变化2.新事物否定了旧事物消极腐朽的因素,保留了旧事物合理的、适应新条件的因素二、对立统一是事物发展的根本规律唯物辩证法的规律是对立统一规律、量变质变规律和否定之否定规律,其中对立统一规律是根本规律对立统一规律提供了认识世界和改造世界的根本方法,矛盾分析法(一)矛盾的同一性和斗争性及其在事物发展中的作用矛盾是反映事物内部和事物之间对立统一关系的哲学范畴。