西宁市主城区城市土地利用格局变化分析

- 格式:pdf

- 大小:299.38 KB

- 文档页数:5

西宁市开发区土地集约利用水平的评价与对比马元希【摘要】开发区作为城市经济发展的核心地区,其对土地的利用效率直接影响着城市经济可持续发展,通过提高开发区土地集约利用水平,可以有效改善开发区用地结构,从而缓解城市土地供需矛盾,促进地区经济社会发展.文章就西宁市辖区内四个开发区为研究对象,采用层次分析法,从土地利用状况、用地效益和管理绩效三个方面构建评价指标体系,对四个开发区土地集约利用水平进行评价和横向对比分析.通过对比分析发现,西宁市辖区四个开发区在土地利用中存在不同程度的问题,针对这些问题,提出了改善土地集约利用水平的政策建议.【期刊名称】《青海环境》【年(卷),期】2016(026)003【总页数】6页(P109-114)【关键词】开发区;土地集约利用;横向对比;政策建议【作者】马元希【作者单位】青海民族大学公共管理学院,青海西宁810007;青海省国土规划研究院,青海西宁810001【正文语种】中文【中图分类】X321开发区作为城市规模扩展的主要组成部分,承担着驱动城市社会经济可持续发展的重要功能。

土地是开发区最基本的资源,因此开发区对土地的合理、高效配置不仅对促进区域土地可持续利用、城市产业布局调整有着重要的现实意义,更直接关系着城市社会经济发展目标的实现。

土地集约利用的理论最早来源于李嘉图等古典经济学家的地租理论,除此之外马克思的地租地价理论[1]、韦伯的工业区位论、克里斯泰的中心地理论、廖什的市场区位论也都体现了土地集约利用的思想。

在当代,美国著名的土地经济学家查理德·T·伊利在其所著的《土地经济学原理》[2]中指出:“对现在已利用的土地增加劳力和资本,这种方法叫做土地利用的集约。

”我国土地集约利用研究起步较晚,主要是从20世纪90年代随着工业化和和城市化的快速发展造成土地利用粗放低效的问题大规模出现并引起了学术界和政府的广泛关注开始,很多学者和专家才开始了相关研究[3~4],对土地集约利用做了相关定义。

西宁市区农用地利用分析及集约评价摘要:本文以西宁市区的农用地为研究对象,进行利用结构分析,并选取1996年、2003年和2008年三个时段,结合社会经济资料,从投入强度、利用程度和利用效率三个方面,计算西宁市区农用地集约利用水平,以期为区域土地资源优化提供服务。

关键字:农用地;利用结构;集约利用;西宁市区自上个世纪九十年代中期以来,西宁市区农用地发生了大量的内部和外部流转,2003年西宁市区新的土地利用格局形成,而后进入变化较为平稳阶段。

本文以西宁市区的农用地为研究对象,在分析其空间分布和变化特征的基础上,进行集约利用评价。

研究区概况西宁市区是青藏高原上重要的大城市西宁市的主体城区,面积350km2,由城东、城中、城西和城北四区构成,三面环山,湟水河及其支流北川河、南川河在此交汇贯穿其中,形成东西、南北狭长型的空间分布格局,平均海拔2275米,是典型的枝状高原河谷型城市;地下水和地表水资源丰富,引水灌溉方便,具有良好的农业发展条件。

西宁市区农地结构及空间分布农用地是西宁市区的主要土地类型,2008年18556公顷,占市区总面积的53.6%,主要由耕地、园地、林地和牧草地组成,占农用地面积的93%左右,用地结构见表1.tab1. 三个时段主要类型农用地的比例(%)1996—2008年期间,农用地实现了以耕地为主体向牧草地为主体的格局变化。

2000年西宁市实施退耕还林还草工程,耕地大量向牧草地和林地转换,由占农用地一半以上的面积减少到不足三分之一,而牧草地则成为最大的利用类型。

西宁市区从中心河谷地带到四周的山地,分别分布着建设用地、农用地和未利用;河谷地带因地势平坦、土地肥沃成为建设用地与农用邻接区域,地类相邻处农用地边界不规则,图斑破碎,表明在城市建设用地以占用农用地的方式实现城市扩张。

图1为西宁市区四种主要农用地类型分布图,耕地分布于建设用地周边,地势平坦,区位条件好;园地面积小,分布于耕地之中,主要经营果园或大棚等;林地处于耕地外围的山坡上,且分布集中;最外围的是牧草地。

西宁市土地可持续发展探讨[摘要]本文通过对土地可持续利用相关理论的阐述,根据西宁市土地资源利用的现状、特点及存在的主要问题,提出该市土地资源可持续利用的途径及对策,为今后西宁城市建设与规划及制定土地可持续利用战略提供智力支持。

[关键词]西宁市;土地资源;可持续发展一、土地可持续利用的相关理论土地资源利用的可持续性主要表现为土地资源利用中“数量”和“质量”的可持续性。

迄今为止, 关于土地资源可持续利用虽没有统一、成熟、明确的概念,但其内涵已逐渐明确【1-2】。

1、在资源数量配置上与资源的总量稀缺性高度一致。

2、在资源的质量组合上与资源禀赋相适应。

3、在资源的时间安排上与资源的时序性完全相当。

4、土地资源配置应当考虑各地区差异,反映各地区特点,激发各地区发展活力。

二、西宁市土地资源利用现状(一)基本情况西宁市位于青海省东北部湟水流域,四面环山,三川会聚,扼青藏高原东方之门户,地理坐标为东经101°49′17″、北纬36°34′3″,海拔2168—4622米,地势由北向南倾斜,西北高,东南低,东西狭长,形似一叶扁舟,全市土地总面积为74.24万公顷。

西宁市按其形态和成因,可分为河谷盆地和丘陵山地两大地貌类型,总体地势西北高东南低,属半干旱高原大陆性气候。

植被分布在海拔2400米以下为干旱荒漠草原类型,海拔2400米以上为干旱草原。

天然林土要分布于海拔2500—3100米的东峡林区及宝库林区。

(二)土地利用结构2006年,全市土地总面积为74.24万公顷【5】,其中农用地633847.31公顷,占土地总面积的85.37% ,建设用地21570.76公顷,占土地总面积的4.63%,未利用地74000.49公顷,占土地总面积的10%。

在农用地中,耕地146700.68公顷,占农用地面积的26.14%,园地38100.66公顷,占农用地面积的0.26%,林地137032.33公顷,占农用地面积的24.15%,牧草地275831.27公顷,占农用地面积的48.93%,水面62006.37公顷,占农用地面积的0.52%。

目录摘要……………………………………………………………………………. 第一部分西宁市的基本概况…………………………………..………………..1、自然环境 .........................................................................................................2、社会经济 ......................................................................................................... 第二部分西宁市近十年土地利用类型变化分析………………………………1、西宁市近十年耕地面积变化分析 .................................................................2、西宁市近十年房地产年竣工面积变化分析 .................................................3、西宁市近十年工业用地面积变化分析 .........................................................4、西宁市近十年城市公用事业用地面积变化分析 .........................................5、西宁市近十年仓储用地面积变化分析 ......................................................... 第三部分西宁市近十年土地利用结构变化原因分析……………………………………...1、.............................................................................................................................2、............................................................................................................................. 第四部分结语………………………………………………………………1、加强对城市闲置地及废弃地的利用 .............................................................2、严格控制城乡用地规模和布局 .....................................................................3、节约用地、提高土地利用率和土地产出率 .................................................4、正确处理好房地产业与城市耕地面积变化的矛盾 .....................................5、合理确定城市人口和建设用地规模 ............................................................. 参考文献………………………………………………………………………致谢………………………………………………………………………..西宁市近十年土地利用结构变化情况行政管理一组摘要:西宁市是西部大开发战略实施以来在西部地区城市化水平提高较快的城市之一。

西宁市城东区土地利用现状分析1. 城东区概况1.1自然地理条件西宁市城东区位于青海省省会西宁市东部,地处湟水河西宁段下游,纬度为36?36′12″N,经度为101?48′E。

东与平安县接壤,南与湟中县相连,西与城中区毗邻,北与互助县相接,是西宁市的东大门。

下辖2个镇、20个行政村、7个街道办事处、44个社区居民委员会。

全区总人口为32.55万人,其中少数民族10.62万人(回族约8.9万人),占总人口的34%。

区域面积114平方公里,平均海拔2273米,年平均气温5.7?,年平均日照2788.5小时,年平均降水量[1]350毫米,冬无严寒,夏无酷暑。

1.2社会经济发展水平城东区是西宁市重要的工业聚集区,以西宁(国家级)经济技术开发区为依托的工业企业星罗棋布。

近年来,立足区位优势,开发了硼酸、硼砂、铝型材、喷塑纲窗、农用拖车、网围栏、畜产品、清真系列食品等几百个产品,近千个规格型号。

区内芒硝、石膏、硅石、钾盐、皮毛等矿产资源丰富,商业贸易繁荣活跃,小商品、小食品、畜产品、汽车、摩托车、建材装饰、蔬菜、药材、瓜果等市场,与省内外大市场接轨联网,成为辐射全省的商品集散中心。

近年来,城东区在优化第一产业、强化第二产业的同时,充分发挥东区优势,大力发展和壮大第三产业,加快产业结构调整,保持三次产业协调发展。

2004年-2008年第三产业增加值平均增速为11.1%,2008年第三产增加值26.39亿元,增长5.8%,第三产业的发展主要集中在交通运输业、批发零售贸易业、住宿餐饮业、金融保险业等传统行业,2008年实现社会消费品零售总额33.51亿元 ,增长22.87%。

增幅较上年提高6.35个百分点。

全区限上批零业43户,零售额28.05亿元,增长24.17%;星级住宿餐饮业24户,零售额5.46亿元,增长27.34%。

专业市场的发展拉动了消费的增长。

全区规模较大的亿元市场义乌商贸城、王家庄小商品市场、三明市场、仁杰粮油批发市场,2008年实现市场交易额13.61亿元,增长22.4%。

对西宁市城西区的土地资源及利用现状进行调查和分析土地利用现状调查分8步走西宁市城西区土地利用现状调查工作,按完成的顺序及工作方式、内容,—般可以分为以下8步骤进行。

1、准备工作阶段该阶段只有一个步骤,即准备工作。

主要包括组织准备、资料准备、仪器和用品准备等。

2、外业调绘外业工作阶段内容较多,但它们彼此结合,故实际仅为一个工作步骤,即外业调绘与补测工作,包括外业调绘前的准备工作、行政区划界和土地权属界的调绘、地类调绘、线状地物调绘、零星地类调绘、新增地物补测、调绘航片的整饰和检查等内容。

3、航片转绘内业工作阶段包括航片转绘、土地面积量算、土地利用现状图和分幅土地权属界线图的编绘、土地利用现状调查报告(或说明书)的编写等四个相继的步骤。

航片转绘。

航片转绘就是将标绘在航片上的外业调绘与补测成果,按照规定的转绘精度及方法,转绘到分幅地形图或影像平面图上,以消除航片上的影像误差和投影误差,并归化为统一的比例尺。

转绘好的图件经检查符合转绘精度要求后,便可作为量算面积和编绘土地利用现状图及分幅土地权属界线图的工作底图。

4、土地面积量算。

在转绘好的分幅底图上,量算每个土地权属单位的土地总面积及各地类面积。

土地面积量算包括控制面积量算、碎部面积量算和面积统计汇总三项工作。

5、编绘图件。

在转绘好的分幅底图上,进行土地利用现状图和分幅土地权属界线图的编绘。

6、编写土地利用现状调查报告。

土地利用现状调查工作结束后,需编写土地利用现状调查报告和西宁市城西区土地利用现状调查说明书,它们是对土地利用现状调查工作的总结和调查结果的分析应用。

7、成果检查验收。

为了保证调查成果的质量,需由西宁市城西区对完成调查工作的、作业组的调查成果进行验收。

8、成果资料归档。

将验收合格后的调查成果资料按统一格式装订成册,编制档案目录,并归档保存。

土地资源及利用现状进行调查和分析(一)现状我国的人均耕地少,人均耕地面积直接关系到主要农产品的占有量。

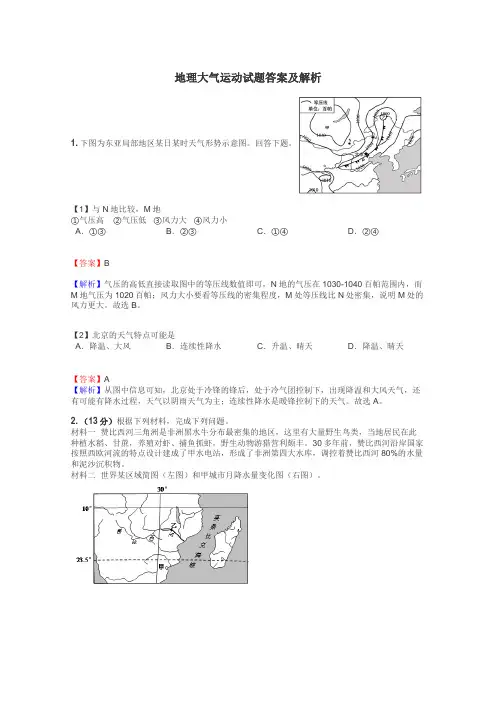

地理大气运动试题答案及解析1.下图为东亚局部地区某日某时天气形势示意图。

回答下题。

【1】与N地比较,M地①气压高②气压低③风力大④风力小A.①③B.②③C.①④D.②④【答案】B【解析】气压的高低直接读取图中的等压线数值即可,N地的气压在1030-1040百帕范围内,而M地气压为1020百帕;风力大小要看等压线的密集程度,M处等压线比N处密集,说明M处的风力更大。

故选B。

【2】北京的天气特点可能是A.降温、大风B.连续性降水C.升温、晴天D.降温、晴天【答案】A【解析】从图中信息可知,北京处于冷锋的锋后,处于冷气团控制下,出现降温和大风天气,还有可能有降水过程,天气以阴雨天气为主;连续性降水是暖锋控制下的天气。

故选A。

2.(13分)根据下列材料,完成下列问题。

材料一赞比西河三角洲是非洲黑水牛分布最密集的地区,这里有大量野生鸟类,当地居民在此种植水稻、甘蔗,养殖对虾、捕鱼抓虾,野生动物游猎营利颇丰。

30多年前,赞比西河沿岸国家按照西欧河流的特点设计建成了甲水电站,形成了非洲第四大水库,调控着赞比西河80%的水量和泥沙沉积物。

材料二世界某区域简图(左图)和甲城市月降水量变化图(右图)。

(1)与岛屿东侧河流相比,赞比西河水系具有、、的特征。

(3分)(2)甲城市的气候类型是气候,其5-8月的降水量很少,原因是。

(3分)(3)莫桑比克海峡处有流(按洋流的性质)流经,对沿岸的气候有的作用。

(2分)(4)乙水电站设计忽视的主要问题是和等;若该水电站运行管理不合理,会对下游三角洲农业生产造成的不利影响有、、等。

(5分)【答案】(1)流程长(1分);支流多(1分);流域面积广(1分)(2)热带草原(2分),受副高控制,盛行下沉气流,降水少。

(1分)(3)暖流(1分);增温增湿(1分)(4)河流流量季节变化大(1分);含沙量大(1分)。

三角洲地区土壤肥力降低,农业减产(1分);种植业、水产养殖业减产(2分),游猎活动受到影响等。

西宁城市用地动态扩展及其机制分析摘要:在现代城市快速发展的进程中,城市用地不断增加,规模不断扩大,由城中心向外呈现出明显扩张趋势。

本文以西宁市区为例,利用统计数据和规划图,通过对城市用地的外部扩张和内部分异分析,从宏观与微观两个层次来研究西宁1985--2012年间城市用地动态扩张变化及其机制。

文中先总结了西宁城市用地面积的动态变化;其次,分析了西宁城市工业用地、居住用地、交通用地、公园绿地这些主要城市用地类型的分异过程与特征;最后,探讨影响西宁城市用地扩展的驱动力。

关键词:西宁市城市用地分异驱动力研究土地资源数量和质量上的变化及结构组成的变化,分析其动态演变过程,探索促使其变化的自然和社会经济驱动因素,一方面客观认识城市扩建过程中各类土地变化的特性,另一方面完善从城市视角人类活动对人地关系系统演化的作用和机制[1]。

城市用地承载着极其复杂的人类活动,在城市化进程中,城市用地明显向外扩张,这种扩张不仅影响着城市自身的发展,更对城市所处的生态环境有着深刻的影响,因此城市用地扩展成为目前研究的热点问题之一。

从城市发展的实际考虑,城市用地的外部扩张和内部分异是城市用地扩展的两个不同的表现方式[2]。

在不同的驱动力影响下,每一类型的城市用地都按照一定的规律发生着变迁,形成城市用地内部分异。

因此,本文从城市用地的外部动态扩张和内部分异两个方面来探讨西宁城市用地的扩展变化,及其形成这种变化的驱动力因素。

1.研究区概况西宁市地处青藏高原的东北角,坐落于黄河支流湟水河的上游。

市区主要为东西狭长的河谷冲积平原,地势西南高,东北低,平均海拔2261.2m,年平均气温5.7℃,年降水量366.7mm。

冬无严寒,夏无酷暑,是理想的避暑城市之一,有“夏都”之称[3]。

西宁市是青海省政治、经济、文化、教育、科教和交通、通讯中心,全市辖城东、城中、城西、城北四个区,大通、湟中、湟源三个县以及正在建设的西宁(国家级)经济技术开发区和城南新区、海湖新区。

西宁市城市生态用地空间格局变化及其生态系统服务价值评估甄少婕;曹广超;袁杰;蒋刚【摘要】基于Landsat TM/8OLI(2000年、2005年、2010年和2015年)4期遥感影像,应用人工目视解译和监督分类等遥感技术方法,揭示西宁市城市生态用地的空间结构变化,评估其生态系统服务价值.结果表明:2000~2015年间生态用地面积减少了15.2%,建设用地增加了113%;其中,建设用地和林地面积一直处于上升趋势,农田面积一直处于下降趋势,草地和水域面积在小幅度内波动,裸地面积在2005 ~2010年是上升趋势,从2010年开始迅速下降.15年间西宁市区生态用地的变化导致生态系统服务价值也发生了很大的变化,2000~2015年,西宁市区生态系统服务总价值降低了7.5%,其中农田所提供的生态系统服务价值降低最大,降低了56.3%.城市生态用地结构的变化导致生态系统服务价值的变化,而城市生态用地的变化主要受经济的发展、人口的增加以及政府出台政策的影响.【期刊名称】《云南地理环境研究》【年(卷),期】2016(028)004【总页数】7页(P56-62)【关键词】生态用地;空间结构;西宁市;生态系统服务价值【作者】甄少婕;曹广超;袁杰;蒋刚【作者单位】青海省自然地理与环境过程重点实验室,青海西宁810008;青海师范大学生命与地理科学学院,青海西宁810008;青海省自然地理与环境过程重点实验室,青海西宁810008;青海师范大学生命与地理科学学院,青海西宁810008;青海省自然地理与环境过程重点实验室,青海西宁810008;青海师范大学生命与地理科学学院,青海西宁810008;青海省自然地理与环境过程重点实验室,青海西宁810008;青海师范大学生命与地理科学学院,青海西宁810008【正文语种】中文【中图分类】F293.2;F062.2“生态用地”一词最早是1999年董雅文等[1]在《城市地区生态防护研究》一文中提出。

文章编号:1000-8462(2010)02-0244-05西宁市主城区城市土地利用格局变化分析陈琼1,周强1,梁生甫2,罗正霞2(1.青海师范大学生命与地理科学学院地理系,中国青海西宁810008;2.青海省国土资源厅,中国青海西宁810001)摘要:西宁市是西部大开发战略实施以来在西部地区城市化水平提高较快的城市之一。

西宁市主城区城市土地利用变化的格局显示出西宁市城市发展的基本阶段。

文章利用1996—2008年西宁市主城区城市土地利用数据,对西宁市土地利用格局变化进行了分析,结果表明:西宁市主城区城市土地利用格局在1996—2003年发生较大转变,土地利用格局由耕地主导型转变为多元化城市土地利用格局,说明西部大开发、青藏铁路等国家重大战略措施对西宁城市发展具有十分重要的影响,西宁市高原区域现代化中心城市的土地利用格局在2003年前后才基本形成,表现出青藏高原落后地区中等城市城市化过程的滞后性;2004—2008年各类土地利用变化相对平稳,但耕地、林草地、未利用土地的面积减少和空间变化揭示出西宁市等典型河谷型城市的地形和河流对城市建设和发展控制性作用明显,城市土地利用紧张。

关键词:西宁市;主城区;土地利用;变化中图分类号:F301.2文献标识码:A在“国际地圈与生物圈计划”(IGBP )和“全球环境变化人文计划”(HDP )的推动影响下,1990年代以来,全球环境变化研究领域明显加强了土地利用/土地覆被变化的研究[1],因为土地利用和覆盖状况的变化改变了地球表层的物理性质,改变了大气和水分的能量交换,从而导致CO 2等气体的地气交换等过程被改变,影响气候的变率及其环流形式。

鉴于国际研究背景的推动下,国内各研究机构也纷纷开展了不同区域、不同尺度的土地利用与土地覆被变化研究[1-7]。

而典型区域土地利用/覆被变化研究从1990年代以来一直作为地理学研究热点问题。

城市由于人口、经济、交通等高度聚集,成为土地利用变化程度最为剧烈的地域综合体,人类扰动强度极大,尤其受到国内外学者的高度关注。

西宁市土地利用总体规划(2006—2020年)西宁市人民政府二○一二年七月目录第一章总则 (1)第二章土地利用现状与形势 (4)第三章土地利用战略与规划目标 (15)第一节土地利用战略 (15)第二节规划目标与基本政策 (19)第四章土地利用统筹与结构布局优化 (24)第一节区域统筹 (24)第二节土地利用结构调整 (26)第三节土地利用布局优化 (29)第五章土地利用分区与调控 (43)第一节土地利用综合分区 (43)第二节土地利用功能分区 (47)第二节县级土地利用引导与调控 (54)第六章保护和合理利用农用地 (59)第一节严格控制耕地减少 (59)第二节加大整理复垦开发力度 (61)第三节强化基本农田建设与保护 (62)第四节提高耕地和基本农田质量 (64)第五节保护和合理利用其他农用地 (65)第七章节约集约利用建设用地 (68)第一节统筹区域协调,保障科学发展用地 (68)第二节强化各类建设用地节约集约利用 (72)第三节市域建设用地空间管制 (76)第八章协调土地利用与生态保护 (79)第九章中心城区土地利用调控 (86)第一节中心城区土地利用总体安排 (86)第二节中心城区建设用地管制分区 (88)第十章重点建设项目用地保障工程 (94)第十一章完善规划实施保障措施 (100)附表 (105)附表目录附表1 西宁市土地利用的主要调控指标附表2 西宁市规划土地利用结构调整表附表3 中心城区规划土地利用结构调整表附表4 耕地保有量、基本农田面积指标表附表5 建设用地指标表附表6 新增建设占用耕地及补充耕地表附表7 园地指标表附表8 林地指标表附表9 牧草地指标表附表10 西宁市重点建设项目用地规划表附图目录1.西宁市土地利用现状图(2005年)2.西宁市土地利用总体规划图3.西宁市建设用地管制分区图4.西宁市基本农田保护规划图5.西宁市土地整治规划图6.西宁市重点项目用地布局图7.西宁市中心城区土地利用现状图(2005年)8.西宁市中心城区土地利用规划图第一章总则第一条【规划目的】为深入贯彻科学发展观,切实落实“十分珍惜、合理利用土地和切实保护耕地”的基本国策,更好的统筹土地资源的开发、利用和保护,促进全市经济社会又好又快发展,根据《全国土地利用总体规划纲要(2006-2020年)》和《青海省土地利用总体规划(2006-2020年)》,在《西宁市土地利用总体规划(1997-2010年)》(以下简称《上轮规划》)的基础上,编制《西宁市土地利用总体规划(2006-2020年)》(以下简称《规划》)。

西宁市城区土地征收工作存在问题的现状、对策及建议马国珍;朱海鸿【期刊名称】《青海国土经略》【年(卷),期】2013(000)004【总页数】4页(P30-33)【作者】马国珍;朱海鸿【作者单位】;【正文语种】中文一、西宁市城区土地征收工作现状(一)基本情况2000年以来,随着扩市提位战略的实施,全市共征收城区土地72908亩,涉及四区17个镇(办事处)、 66个村、22337户、108690人。

征收土地主要用于经济开发区、海湖新区、大学园区、西格铁路增建第二双线、兰新铁路、八大枢纽工程、火车站片区综合改造、北山一、二期综合治理、丹拉国道西宁过境公路、京藏高速公路、北货运应急中心等重点项目建设。

1、以地区划分:征收城东区土地13992亩;城北区土地19489亩;城中区土地30670亩;城西区土地8757亩。

2、以土地用途划分:国家、省市交通道路等重点项目建设用地36068亩,工业项目建设用地19900亩,商业用地10136亩,小城建等公益性项目用地6804亩。

3、以园区划分:南川工业园、甘河工业园规划面积141000亩,征收城中区总寨镇及湟中县鲁沙尔镇土地共58570亩;生物技术园、朝阳物流园规划面积46635亩,征收城北区土地14195亩;东川工业园规划面积19185亩,征收城东区土地11282亩;海湖新区规划面积15735亩,征收城西、城北土地13364亩,各园区共征收土地97411亩。

(二)土地征收后的现状截至2011年底,西宁城区失地农民41390人(根据有关规定,耕地不足0.3亩视为失地农民),占城区农民总数的29%,四区42个村完全没有耕地,占城区98个村的43%。

城东区耕地2324亩,人均0.1亩;城西区耕地2403亩,人均0.12亩;城北区耕地40000亩,人均0.6亩;城中区耕地27558亩,人均0.72亩。

,(三)土地征收补偿标准1、第一阶段为不规范阶段:2000~2010年5月以前,西宁市土地征收分别执行省、市两级标准,具体分四大类型征地形式,执行约二十几种征地补偿方案:一是国家和省上重点建设项目按照省人民政府《关于加快全省公路建设的决定》、《青海省实施<中华人民共和国土地管理法>办法》、《省人民政府关于贯彻<国有土地上房屋征收与补偿条例>的实施意见》的补偿标准执行,如丹拉国道西过境高速公路、青藏铁路西格段复线和兰青铁路二线工程征地每亩补偿4.4万元。

高一地理自然资源的分布和利用试题1.(10分)青海省西宁市位于湟水谷地,平均海拔2261m,近年来经济发展迅速,区域中心城市地位日益凸显。

根据下列材料,结合所学知识,完成下列各题。

材料:1996-2008年西宁市土地利用类型结构变化图。

(1)“到西宁避暑,请带上毛衣”。

这一说法的主要依据是。

(2分)(2)西宁的城市形态呈条带状,主要受、等自然因素的影响。

(2分)(3)1996-2008年期间,西宁市耕地、居民点及独立工矿用地所占比重总体分别呈何种变化趋势?耕地变化的主要原因是什么?(6分)【答案】(1)海拔高,夏季凉爽;气温日较差较大(2分)(2)地形、河流(2分)(3)耕地:比重下降(2分)居民点及独立工矿用地:比重上升(2分)耕地变化的原因:居民点及独立工矿用地、交通用地等占用耕地;退耕还林、还草。

(2分)【解析】西宁位于青藏高原,那里海拔高,夏季凉爽,所以可避暑。

西宁的气温日较差较大,夜晚气温低,所以要带毛衣防寒。

西宁位于湟水谷地,城市沿河分布,城市形态受地形、河流影响,呈带状分布。

读材料一图,可以看到,耕地的比重下降。

居民点及独立工矿用地的比重上升随着城市(镇)化及工业化的发展,居民点及独立工矿用地、交通用地等占用耕地增多,导致耕地面积减少,退耕还林、还草,也使得耕地面积减小。

【考点】城市的空间结构;气候类型的综合运用;城市化。

2.下列对海洋资源的正确叙述是A.大陆架浅海海底有丰富的锰结核B.世界主要渔业国都分布在温带地区C.海洋污染物全部来自于深海矿产资源的开发D.全球气候变暖不会使海洋生态环境遭到破坏【答案】B【解析】略3.下列气候资源特点的叙述中,错误的是A.气候资源具有普遍存在性B.气候资源具有数值特征C.气候资源是一种变化中的资源D.气候资源是一种非可再生资源【解析】略4.入海河流三角洲的土地利用类型受河流淡水和海洋成水的共同影响。

某三角洲面积增长较快,该三角洲地区2007年土地利用类型的构成如表1所示。

文章编号:1000-8462(2010)02-0244-05西宁市主城区城市土地利用格局变化分析陈琼1,周强1,梁生甫2,罗正霞2(1.青海师范大学生命与地理科学学院地理系,中国青海西宁810008;2.青海省国土资源厅,中国青海西宁810001)摘要:西宁市是西部大开发战略实施以来在西部地区城市化水平提高较快的城市之一。

西宁市主城区城市土地利用变化的格局显示出西宁市城市发展的基本阶段。

文章利用1996—2008年西宁市主城区城市土地利用数据,对西宁市土地利用格局变化进行了分析,结果表明:西宁市主城区城市土地利用格局在1996—2003年发生较大转变,土地利用格局由耕地主导型转变为多元化城市土地利用格局,说明西部大开发、青藏铁路等国家重大战略措施对西宁城市发展具有十分重要的影响,西宁市高原区域现代化中心城市的土地利用格局在2003年前后才基本形成,表现出青藏高原落后地区中等城市城市化过程的滞后性;2004—2008年各类土地利用变化相对平稳,但耕地、林草地、未利用土地的面积减少和空间变化揭示出西宁市等典型河谷型城市的地形和河流对城市建设和发展控制性作用明显,城市土地利用紧张。

关键词:西宁市;主城区;土地利用;变化中图分类号:F301.2文献标识码:A在“国际地圈与生物圈计划”(IGBP )和“全球环境变化人文计划”(HDP )的推动影响下,1990年代以来,全球环境变化研究领域明显加强了土地利用/土地覆被变化的研究[1],因为土地利用和覆盖状况的变化改变了地球表层的物理性质,改变了大气和水分的能量交换,从而导致CO 2等气体的地气交换等过程被改变,影响气候的变率及其环流形式。

鉴于国际研究背景的推动下,国内各研究机构也纷纷开展了不同区域、不同尺度的土地利用与土地覆被变化研究[1-7]。

而典型区域土地利用/覆被变化研究从1990年代以来一直作为地理学研究热点问题。

城市由于人口、经济、交通等高度聚集,成为土地利用变化程度最为剧烈的地域综合体,人类扰动强度极大,尤其受到国内外学者的高度关注。

青藏高原由于山地广布,城镇多居于河谷、盆地,这些地区的土地可利用面积小,利用程度低,水土流失严重,尤其是作为青藏高原现代化区域中心城市的西宁市,近年来随着西部大开发和青藏铁路的建成运营,城市经济有了极大发展,城区人口由1996年的69.4万人,增长到2008年的132.9万人,城市建成区面积由1996年的53km 2增加到2008年的78km 2,土地利用结构发生了深刻变化,所以对其土地利用和变化的研究具有重要意义。

1西宁市主城区城市地理环境特征西宁市是青海省省会城市,下辖1市3县,西宁市主城区主要指西宁市市区的城北区、城西区、城东区、城中区以及西宁市国家级经济开发区、西宁市生态工业园区、城南新区,总面积7649km 2。

西宁市主城区主要在湟水上游的西宁盆地之中,四面环山,城区内湟水干流及其支流北川河、南川河呈十字型相交,呈典型的枝状半开放型河谷型城市。

由于西宁市主城区建设用地受盆地、河谷等地形的影响和制约[8],使其被迫沿地形及其河流走向发展[9-11],所以,西宁市城市土地利用空间格局沿河流、盆地具有呈条带状分布的特征。

长期以来,西宁市城市经济发展远落后于我国东中部其它中等城市,2006年西宁市城市综合竞争力在全国中等发展城市中排名第175位,但在西部地区省会中心城市中属于发展后劲比较强劲的城市之一。

近年来随着西部大开发、青藏铁路建设以及国家一些重点项目的建设,西宁市城市经济得到快速发展,极大地促进了西宁市城市化发展水平,西宁市城市建设用地有了极大的提高,尤其是国家西部大开发战略实施,西宁市城市基础设施建设用地急剧扩张,住房用地、工业用地、园林用地等土地利用面积也有了很大提高,由2003年以前的以耕地为主导的城市土地利用格局逐渐演变为多元化城市土地利用格局。

教育部春晖计划项目(编号:Z2005-2-81007)资助。

收稿时间:2009-11-18;修回时间:2010-01-18第30卷第2期经济地理Vol.30,No.22010年2月ECONOM IC GEOGRAPHY Feb.,20102西宁市主城区城市土地利用结构演变分析土地利用结构是一个国家、地区或生产单位的土地面积中各种用地之间的比例关系或组成,用各类土地面积占土地总面积的比重来表示,也称土地利用构成,它直接反映一定时期内的土地利用状况。

土地利用结构与社会发展阶段、程度及自然条件紧密相关,随着人类社会对土地资源开发利用的广度和深度不同不断加剧,土地利用结构正在不断发生变化,如城市的扩张使农用地减少、而农用地减少又促使土地的集约经营等。

同时,不同的自然环境下土地利用结构也有很大差别。

区域土地利用结构从各类土地占总面积的比例及组合特征反映出区域经济、产业经济在各部门中的作用程度、效益及发展潜力。

2.1西宁市主城区城市土地利用结构变化动态特征城市土地利用结构的形成,是城市土地资源在空间上的分布,也是城市发展在空间上分异与演化,对其深入分析可以揭示城市空间扩展乃至区域城市化过程中许多重要的地理信息。

本文利用西宁市主城区1996—2008年城市土地利用数据,通过对不同年份的土地利用基础数据和土地利用变更数据进行归一化处理,最后得出西宁市土地利用结构变化比例图(图1)。

图11996—2008西宁市主城区城市土地类型结构变化比例图Fig.11996—2008urban land types structural changesin Xining city从图1分析可知,①1996年西宁市主城区城市土地利用分类面积中,耕地在土地利用总面积中所占比例最高,达33.9%,是全国同类城市中耕地面积比重较高的城市之一,其次为居民地及独立工矿和未利用土地,分别占20.82%和20.49%,说明当时西宁市从事农业的城镇居民占有相当比例,城市居民人口较少,工矿业用地面积狭小,城市经济发展能力不足,处于城市化过程中的低水平的初级城市化发展阶段,属于低水平发展城市行列。

②2003年前后,西宁市主城区城市土地利用分类面积比重发生了根本性的变化,城市居民地和工矿业用地面积从1996年的20.82%上升至2008年的26.16%,由原来的第三位迅速攀升至第一位,而耕地面积所占比重从1996年的第一位下降到2008年的第四位,说明西宁市城市经济得到快速发展,城市化发展过程加快,工业用地不断扩大,城市居住人口急剧增加导致居住用地面积进一步扩大,城市化水平较前一阶段的初级城市化阶段,快速跃升至城市化发展的较高阶段,2003年前后西宁市现代化区域中心城市的城市土地利用结构基本形成。

③1996—2003年牧草地和林地面积分别增加了9.36%和4.51%,说明随着西部大开发战略的实施,退耕还林还草政策对西宁市主城区城市土地利用结构也产生明显影响。

但在2006年以后,耕地、林地面积减少明显,而居民地和工矿用地、交通用地显著增加,说明西宁市城市建设主要以占用耕地和林地为主。

④1996—2008年西宁市主城区城市土地利用结构变化过程可分为两个阶段:1996—2003年为以耕地为主导的低城市化水平土地利用格局向中等现代化水平的多元化城市土地利用格局转变时期,该阶段西宁市城市土地利用主要表现在以耕地的减少、流转为中心而进行,减少的绝对数量超过4000hm2,而牧草地面积上升迅速,所占比例从1996年的15.841%猛增到2003年的25.2%,同时,未利用地也呈现出明显的下降态势,在数量上锐减,说明城市储备土地日益减少,城市扩张明显,虽然交通用地在城市土地利用中相对面积较小,但是交通用地的变化幅度最为明显,2003年交通用地所占比例为2.6%,是1996年的4倍,西宁市原有的少数几类土地占绝对优势的利用格局被改变,说明西部大开发对西部地区城市基础设施建设的投入力度加大,城市公共基础设施建设能力明显提高,土地利用的多元化趋势明显;2004—2008年为西宁市主城区中等城市化水平和多元化土地利用背景下的城市土地利用集约度稳定提高时期。

该阶段西宁市城市土地利用结构变化总体上趋于平稳,居民地及独立工矿、牧草地、未利用地所占比例一直位居前三位,约占西宁市区总面积的65%,居民地及独立工矿、交通用地处于稳步增长过程中,未利用地、耕地、牧草地呈下降态势,说明西宁市城市经济进入持续快速发展阶段,与前一阶段相比,西宁市城市土地利用的集约度进一步提高,土地利用格局的聚集程度进一步降低,反映出西宁市城市土地利用格局以耕地主导型向第2期陈琼,周强,梁生甫等:西宁市主城区城市土地利用格局变化分析245多元化土地利用格局转变,城市土地利用进一步趋于合理,城市化水平显著提高。

2.2西宁市主城区土地利用结构变化的转移分析为了进一步揭示西宁市城市土地利用变化方向,本文运用GIS的空间分析功能,将1996、2003年作为西宁市土地利用变化典型年份,对两期土地利用数据进行空间叠置分析,再通过数学运算求得西宁市不同土地利用类型之间的转移矩阵(表1)。

246经济地理第30卷表1西宁市主城区1996—2003年土地利用转移矩阵/%Tab.1The transfer matrix of land use in Xining city,1996—2003/%2003年耕地园地林地牧草地居民地及工矿交通用地水域未利用地耕地54.180.7 4.8627.699.30 2.730.130.32园地 2.6579.570016.32 1.4600林地0.260.0295.530.19 2.750.770.350.11牧草地0.010 5.5493.850.570.0100.02居民地0.1400.260.1094.91 4.280.240.08交通用地0.15000 3.6496.2100水域0.2000.020 4.41 2.5792.810未利用地0.440.0110.200.06 2.290.340.1986.48 1996年根据表1可以得出:①西宁市城市土地利用类型中,耕地向其它土地利用类型的转移率最大,在1996—2003年间,约有近一半的耕地被转移为其它用地,耕地转移率高达45.82%,其中27.69%转向牧草地,9.30%转向居民地及独立工矿,4.86%转向林地,2.73%转向交通用地,而7年间新增耕地只有3.87%,其中2/3由园地转移而来,说明西部地区退耕还林还草政策对土地利用的影响十分明显,同时也反映出西宁市城市建设的快速发展,城市化水平显著提高。

②西宁市城市居民地及独立工矿用地的增幅较大,增幅高达39.28%,增加主要来源于园地、耕地、水域、交通用地和林地等,其中园地和耕地对居民地及独立工矿面积数量增加的贡献率最大,其转移率分别达16.32%和9.3%,与此同时,居民地和工矿用地向交通用地的转移量最大,为4.28%,说明城市交通得到快速发展。