勃拉姆斯以自然风光的浪漫诗为歌词之艺术歌曲的诠释分析

- 格式:doc

- 大小:20.00 KB

- 文档页数:5

浅析舒伯特与勃拉姆斯的艺术歌曲《摇篮曲》【摘要】本文将对舒伯特与勃拉姆斯的艺术歌曲《摇篮曲》进行分析比较。

在舒伯特的《摇篮曲》中,我们可以看到其简洁优美的旋律和温暖的情感表达,而勃拉姆斯的版本则更加复杂和壮丽。

文章将重点分析两位作曲家在音乐风格和情感表达上的差异,探讨他们对《摇篮曲》的诠释方式。

将对这两首歌曲进行总体评价,并探讨艺术歌曲在音乐领域中的意义和影响。

通过这篇文章,读者可以更深入地了解舒伯特与勃拉姆斯作为作曲家的不同风格和创作理念,以及《摇篮曲》在音乐史上的重要地位和影响。

【关键词】舒伯特、勃拉姆斯、《摇篮曲》、艺术歌曲、特点分析、比较、音乐风格、情感表达、总体评价、意义与影响1. 引言1.1 介绍舒伯特与勃拉姆斯舒伯特(Franz Schubert,1797-1828)和勃拉姆斯(Johannes Brahms,1833-1897)都是19世纪著名的德国作曲家,对西方音乐史产生了深远的影响。

舒伯特被称为“艺术歌曲之父”,他的作品以优美的旋律和深沉的情感而闻名,被视为浪漫乐派的代表人物之一。

勃拉姆斯则被认为是继贝多芬之后最伟大的作曲家之一,他的作品结构严谨,音乐思想深沉且充满力量。

舒伯特与勃拉姆斯都曾创作过名为《摇篮曲》的艺术歌曲,这些作品展示了他们对于声乐音乐的独特理解和创作才华。

他们通过音乐的形式和表现力,表达了关于父母对子女的爱和关怀,以及对于生命、成长和未来的美好祝愿。

在本文中,我们将对舒伯特和勃拉姆斯的《摇篮曲》进行分析和比较,探讨他们在音乐风格和情感表达方面的异同之处,以及这些作品对于艺术歌曲的意义和影响。

通过深入研究这两位伟大作曲家的作品,我们可以更好地理解他们对音乐世界的贡献和影响。

1.2 《摇篮曲》背景《摇篮曲》是一首古典音乐作品中常见的类型之一,通常是为婴儿或儿童谱写的歌曲。

这类作品的特点是旋律简单优美,情感温暖温馨,常被用来哄婴儿入睡。

舒伯特和勃拉姆斯都是十九世纪德国浪漫主义音乐的代表作曲家,他们各自创作了《摇篮曲》这一作品。

勃拉姆斯的小夜曲简介

勃拉姆斯的《小夜曲》是一首优雅而略带伤感的作品。

这首曲子是勃拉姆斯创作的两首小夜曲中的第一首,完成于1858年夏。

这首曲子起初是一个三乐章的八重奏,之后勃拉姆斯在约·阿希姆的鼓励下将其扩充为室内管弦乐。

1859年3月28日,这首作品由约·阿希姆指挥首演。

《小夜曲》在音乐性质上具有浪漫主义的特征,同时也被归类于古典音乐。

这首曲子充满了情感和激情,旋律优美,仿佛可以听到大自然的声音。

它展示了勃拉姆斯对室内乐的精湛技艺和对浪漫主义音乐的深刻理解。

总的来说,《小夜曲》是一首充满情感和艺术性的作品,充分体现了勃拉姆斯的音乐才华和深厚的艺术造诣。

勃拉姆斯艺术歌曲演唱探析——以五首艺术歌曲和一部声

乐套曲为例的开题报告

1. 研究背景与意义

勃拉姆斯是19世纪德国古典音乐的重要代表人物之一,其艺术歌曲以优美的旋律、深刻的情感表达和优美的词曲配合著称。

研究勃拉姆斯艺术歌曲的演唱探析,对于了解勃拉姆斯艺术风格、提高声乐技巧、完善唱腔表现具有重要的理论和实践意义。

2. 研究对象与内容

本文主要选取勃拉姆斯的五首艺术歌曲和一部声乐套曲作为研究对象。

五首艺术歌曲分别为《Lerchengesang》、《Die Mainacht》、《Feldeinsamkeit》、《Wie Melodien zieht es mir》、《Vergebliches Ständchen》。

声乐套曲为《四首歌曲,Opus 43》。

本文将从歌曲的选词、曲式结构、旋律特点、节奏节拍、词曲配合、唱腔表现等方面进行演唱探析。

3. 研究方法与步骤

本文将采用文献资料法、对比分析法和演唱实践法相结合的方法进行研究。

首先是对勃拉姆斯的生平、艺术成就和艺术风格进行介绍和分析,接着对所选歌曲的词曲结构和主旋律进行分析,再根据歌词和曲调特点探讨其唱腔表现和演唱技巧。

最后通过实践演唱,对理论研究进行验证和总结,提高演唱技巧。

4. 预期贡献

本文将对勃拉姆斯艺术歌曲的演唱探索提供理论基础和实践指导。

通过对五首艺术歌曲和一部声乐套曲的研究分析与演唱实践,对于提高艺术歌曲演唱的技巧、优化演唱效果等方面都具有借鉴意义。

同时,本文也将进一步深化对勃拉姆斯音乐的理解和研究。

57SONG OF YELLOW RIVER 2023/ 21种经过调整润饰的叙事歌风格,这是勃拉姆斯在创作艺术歌曲时擅长用的手法,《四首严肃的歌》(Vier ernste Gesänge ,op121)也用了类似的手法。

这些歌曲主要是通谱创作的,根据诗歌的情绪和意义的变化而自由变换织体和音型。

钢琴伴奏往往富有戏剧性,并带有适度的描绘性,其大跨度的音型也是在勃拉姆斯的键盘独奏音乐中就为人们所熟知的;但声乐部分几乎不见叙事歌所有的那种宣叙调般的朗诵性,更近似具有组织结构性的咏叹调,其中语词有时会大量重复,而这种冗长的重复性对于德语歌曲的任何传统而言都是陌生的。

这部套曲中最给人带来满足感的是变化最少、戏剧性最弱的第9首歌曲《安静些,小宝贝》(Ruhe, Sussliebcken),在这首摇篮曲中,勃拉姆斯悦耳的织体和悠长的踏板音营造出一种令人印象深刻的抒情性⑧。

《美丽的玛格洛涅》这部作品存在着矛盾与争议,那么我们该如何理解它?勃拉姆斯为这部作品起的标题是“选自蒂克的玛格洛娜的15首浪漫歌曲”(Romanzen aus L. Tiecks Magelone),标题并未暗示这是一部具有独特性和广泛性的作品。

约翰·约瑟夫·达维里奥⑨(John Joseph Daverio,1954-2003)借鉴了十九世纪早期文学理论,尤其是施莱格尔的体裁理论,认为勃拉姆斯的音乐作品正如蒂克的诗歌介于抒情诗和“浪漫式的”之间,结合了传统歌曲套曲和浪漫歌剧的元素。

但勃拉姆斯在给朋友的信中对套曲的统一性及其与蒂克的诗歌的关系提出了相互矛盾的观点。

勃拉姆斯坚持认为人们不应该把《美丽的玛格洛涅》看作一个整体。

在写给出版商的信(1875年)中,勃拉姆斯进一步坚称:“我只是给歌词配上了音乐,人们不应该关心其他任何东西。

”这些自相矛盾的说法之所以引人关注,是因为它们反映了勃拉姆斯对自己及其作品的矛盾心理。

试析勃拉姆斯艺术歌曲的创作及演唱风格作者:孟莉菠来源:《赤峰学院学报·哲学社会科学版》 2012年第8期孟莉莎(郑州华信学院,河南郑州 451100)摘要:勃拉姆斯艺术歌曲的创作和特定的民族环境有关,有很浓郁的民族特性,其艺术歌曲的创作风格多与本民族的环境有密切的关系,有自己独特的风格,因此在演唱勃拉姆斯艺术歌曲时应当注意声音的处理、演唱技法以及演唱者艺术修养的提高。

关键词:勃拉姆斯;艺术歌曲;创作风格;演唱风格中图分类号:J605 文献标识码:A 文章编号:1673-2596(2012)08-0206-02一、勃拉姆斯艺术歌曲创作背景(一)勃拉姆斯的生平约翰奈斯·勃拉姆斯于1833年5月7日出生于音乐世家,1897年4月3日卒于维也纳,享年64岁。

他是德国19世纪后半叶最卓越的古典派的最后一位作曲家,他的父亲是汉堡剧院的低音提琴演奏家,非常重视孩子的音乐教育,是勃拉姆斯的音乐启蒙老师。

勃拉姆斯青年时期认识了舒曼夫妇,还有李斯特等好友,尤其是舒曼夫妇特别赏识他,对勃拉姆斯的钢琴演奏和作品给予高度的评价,称他是“能以理想的方式表现至高无上的时代”[3]。

勃拉姆斯不仅在创作方面取得很大的成就,同时还是一位演奏大师,他是继巴赫、贝多芬、舒伯特、舒曼之后,古典主义时期最后一位极具影响力的作曲家,被人尊称为浪漫主义时期的“复古者”。

勃拉姆斯的音乐作品既有古典主义的严谨,又有浪漫主义的激情,他巧妙的将两者融合在一起,堪称西方音乐史上的又一座里程碑。

勃拉姆斯对艺术歌曲特别感兴趣,他创作的作品旋律优美,富于感情,且钢琴伴奏极富魅力。

勃拉姆斯的艺术歌曲的歌词大多来自于《圣经》及许多浪漫诗人的作品,曾为歌德、海涅、赫尔蒂、艾兴多夫等著名诗人的诗谱曲,还给许多不知名的诗人的诗谱过曲,晚年他完成了7册《德意志民歌集》。

(二)艺术歌曲的创作背景在勃拉姆斯众多的音乐作品中,艺术歌曲占据着非常重要的地位。

勃拉姆斯两首早期艺术歌曲的艺术特色和演唱分析作者:张巧娟来源:《群文天地》2013年第06期摘要:对勃拉姆斯早期创作的两首艺术歌曲《星期日》《在看望爱人的路上》的艺术特色和演唱特点进行分析,深刻揭示勃拉姆斯艺术歌曲的内涵及演唱风格。

关键词:勃拉姆斯;艺术歌曲勃拉姆斯是十九世纪德国浪漫主义作曲家,是继舒伯特、舒曼之后又一位伟大的艺术歌曲作曲家。

勃拉姆斯的艺术歌曲,旋律优美、结构清晰、织体丰富。

他喜欢以爱情、家乡、自然风光、怀念、死亡为主题,作品主要表现内省、含蓄的感情,大多具有浓厚的德国民歌色彩。

勃拉姆斯早期的艺术歌曲多以民歌分节歌的形式出现,作品充满了乐观、爽朗的情绪,歌曲的旋律多以民歌中淳朴的自然音阶为主,歌词大都选用德国民间歌词。

歌曲《星期日》、《在探望爱人的路上》都是勃拉姆斯这一时期的作品。

作为声乐表演者和教育者的笔者将这两首作品的艺术特色进行分析,并将自己的演唱体会加以总结,希望可以帮助声乐学习者更好的了解、诠释勃拉姆斯艺术歌曲。

一、两首作品的艺术特色1.优美的歌词《星期日》歌词选自乌兰德所写民歌素材。

某个礼拜日,小伙子站在教堂门口,满怀期望的张望着:“有整个星期不曾看见我美丽心爱的好姑娘,我只在那一个星期日在教堂门口看见她;美丽可爱的好姑娘,愿上帝祝福我,和她今天相见!我整个星期不能忘记那微笑的印象,我就在那一个星期日,看见她去教堂,美丽可爱的好姑娘,愿上帝,祝福我,和她今天相见!”小伙子对姑娘一见钟情,为她美丽的微笑深深着迷,一周后,他又来到了教堂前,祈求能够和姑娘相见。

同样是以男青年为第一人称、描写爱情的歌曲《在探望爱人的路上》歌词选自波西米亚民歌,描写男青年趁着月色去探望自己的爱人,他边大步前行边倾诉:“看明月多皎洁,那我也就必须去看望我爱人,她近况如何?她一定在焦急,她一定在生气,她一定永世再不愿见我!那月亮已下沉,我大步赶路程,不让别人拐走我亲爱的人。

小鸽子,你叫吧,微风,你吹吧,不让别人拐走我亲爱的人。

勃拉姆斯《第一交响曲》分析及诠释《勃拉姆斯《第一交响曲》(SymphonyNo.1)是德国作曲家贝多芬系列九首交响曲中的第一首,于1808年3月2日在维也纳纪念贝多芬诞辰200周年时首演,以贝多芬创作的第一部大型管弦乐作品而声名大噪。

这部交响曲的创作把贝多芬的作曲风格从古典色彩推向浪漫时期,是贝多芬创作生涯中的一个里程碑,也象征着德国浪漫主义音乐的初创。

贝多芬的第一交响曲以展示他从古典向浪漫动向的转变为主要特色,全曲由四个乐章组成,每个乐章都有自己独特的风格,但是又互相联系。

前三个乐章分别以“快板”、“慢板”和“桑腾特”形式组成,而最后一个乐章以巴洛克曲式组成。

在第一乐章中,节奏明快,旋律和谐,有壮观美妙的弦乐和铜管乐器的协调伴奏,使整部乐曲拥有热情活跃的气氛,动人心弦。

第二乐章的旋律细腻,贝多芬借助深沉的管乐音色创造出一种弥漫温柔的情调。

第三乐章以三拍子的桑腾特格式展开,节奏轻快、活泼,渲染出一种活泼动人的美感。

最后一乐章采用经典的巴洛克式,表现出恢弘的终曲感。

贝多芬的第一交响曲展现出他华丽的音乐艺术风格,他用一种抽象的方式述说着关于人的生活智慧,并希望给听众带来慰藉。

贝多芬总是以自己的方式在抒写心情,他把一种分享的经验和追求的爱情,以及来自“人类的心灵”的自由张扬,都表现在这首交响曲中。

贝多芬的第一交响曲以其独特的风格和丰富的内容深深吸引了一代又一代的乐迷,让他们聆听到贝多芬音乐的力量和无穷的情感,它激发了乐迷们大胆展开想象,将自己的渴望和理想投射到音乐的浩瀚地平线上。

贝多芬的第一交响曲由几乎可以听到的旋律,深刻的乐情和令人动容的感染力,充分证明出贝多芬当时在音乐领域所获得的重大成就,也把他推向浪漫主义时期。

它不仅是贝多芬最具代表性的作品,更是德国浪漫主义乐派的宝贵遗产,对当今乐坛产生了深远的影响。

浅析勃拉姆斯的《第二交响曲》约翰内斯·勃拉姆斯,德国古典主义最后的作曲家,他的作品中有很多都是世界名曲,与巴赫、贝多芬并称德国音乐史上的“三B”。

勃拉姆斯的作品兼有古典手法和浪漫精神,极少采用标题,交响作品中模仿贝多芬的气势宏大,然而笔法工细,情绪变化多端,时有牧歌气息的流露,仍带有自己特点。

《第二交响曲》是一幅安谧恬静的田园风俗画。

作品虽未直接描摹大自然,但作曲家以浓郁的抒情笔调创造出一种温暖和煦的气氛,把人们带到了迷人的田园意境之中。

第二交响曲是一首异常淳朴感人的浪漫主义田园诗。

作品为四个乐章,没有提示性的标题:第一乐章奏鸣曲引子:以“1 7 1”为基本动机,乐章中的一些重要主题都由它演化而来。

大提琴从深远的低音区发出一声轻柔的低吟,悄悄推开第一乐章的大门。

呈示部:第一主题,由圆号和木管乐器奏出,描绘出一幅优美的田园景色。

第二主题,由中提琴与大提琴以二重唱形式唱出发自内心的歌。

急切而略带忧郁色彩的音调,像是倾诉内心对于幸福的追求与向往,强烈的期待感使音乐具有内在的力度。

发展部:以主部主题的三个动机作为发展的基础,交织出不谐和的音响色彩,使气氛不安,特别是长号与大号交错奏出的这三个音,具有威严紧张的色调。

但那支像飘带般明朗的弦乐音调又释去了阴霾。

最后,木管温和地唱出了主部主题,使人们的心情逐渐安宁下来。

带着高昂的情绪,音乐从呈示部迈向发展部。

再现部:简洁地再现呈示部中的基本主题,再次奠定了这个乐章的田园情趣。

尾声:园号奏出一段以主部主题的基本动机变化而成的气息深长、延绵不绝的旋律,充满奇妙动人的抒情风采。

在温暖柔和的音乐气氛中,主部主题像落日余晖似的最后闪现出来,让第一乐章在渐渐张开的夜幕中结束。

第二乐章第三部曲第一段:第一主题,由低音大提琴和大管以复调的形式奏出,像低垂着头的沉思者,从夜幕中向我们走来。

第二主题由法国号奏出一支稍明快的旋律,双簧管、长笛和低音弦乐分别移位四、五度复奏,构成一段小赋。

浅谈勃拉姆斯艺术歌曲的音乐特点肖彦【摘要】勃拉姆斯是德国音乐史上在浪漫主义时期有着重大影响的古典作曲家,他是继舒伯特,舒曼之后又一位艺术歌曲大师。

本文从他的创作风格,创作内容,创作技法等方面分析、阐述了勃拉姆斯艺术歌曲的音乐特点。

【期刊名称】《黄河之声》【年(卷),期】2015(000)016【总页数】2页(P80-80,81)【关键词】艺术歌曲;古典主义;民间音乐;真挚情感;哲理【作者】肖彦【作者单位】辽宁师范大学音乐学院,辽宁大连 116029【正文语种】中文在浪漫主义音乐的繁荣时期里,有一位音乐大师始终坚持着德奥古典传统音乐的创作道路,他就是勃拉姆斯。

勃拉姆斯是德国音乐史上在浪漫主义时期有着重大影响的古典作曲家,在他创作的400多首音乐作品中,艺术歌曲占有着重要的地位。

勃拉姆斯是继舒伯特,舒曼之后又一位艺术歌曲大师。

古典大师舒伯特充分地挖掘了艺术歌曲的潜能,使艺术歌曲在世界音乐史上树立了自己牢不可破的地位。

而勃拉姆斯的艺术歌曲在继承了舒伯特艺术歌曲特点的同时则进一步地将钢琴伴奏谱创作的非常简单,从而突出了主要的声乐部分。

在勃拉姆斯的创作中,艺术歌曲舒展、温柔、悠长朴素、宛若一位美丽的乡间少女。

在旋律的优美程度上,勃拉姆斯则丝毫不逊色于舒伯特的创作。

那些敏感而又纤毫毕现的歌曲体现了他内心极其私密的话语。

勃拉姆斯用乐谱含蓄的表达了自己内心的浪漫情怀,因此,他的艺术歌曲的余韵总是淡淡的飘散在我们心间。

舒曼对勃拉姆斯曾给予过高度的评价。

舒曼发表在《新音乐时报》上那篇著名的《新的道路》的文章极力的推荐了勃拉姆斯,称他是“志趣崇高、抱负远大的一个把时代精神加以理想表现的人物。

”作曲家勃拉姆斯的性格比较孤僻,但他和舒曼、克拉拉则有着一生的情谊。

在他为数不多的人生挚友克拉拉生病的时候,他创作了艺术歌曲《四首最严肃的歌》。

这部他晚年最重要的声乐作品表现了他对克拉拉的情谊以及对生命的思索,是艺术歌曲中的经典之作。

浅析舒伯特与勃拉姆斯的艺术歌曲《摇篮曲》《摇篮曲》是一首古老的歌曲类型,通常用于哄婴儿入睡。

在古典音乐中,有两首特别著名的《摇篮曲》:一首是由奥地利作曲家弗朗茨·舒伯特创作的,另一首是由德国作曲家约翰内斯·勃拉姆斯创作的。

这两首歌曲都成为了古典音乐的珍品,深受人们喜爱。

今天,我们将对这两首歌曲进行浅析,探讨它们的艺术风格和表现力。

首先我们要介绍的是舒伯特的《摇篮曲》,这首曲子是在1816年由舒伯特创作的。

舒伯特的《摇篮曲》以其简单、优美的旋律和轻快的节奏而闻名。

它以A-B-A的形式构成,A 部分是优美的旋律,B部分是轻快的变奏。

整首曲子的音乐性格活泼明快,让人感到欢快和振奋。

这首曲子流畅的旋律和轻快的节奏,正是舒伯特音乐的典型特点,他擅长创作具有优美旋律和流畅节奏的音乐作品。

舒伯特的《摇篮曲》在曲调中表现出了情感丰富和叙事性。

这首曲子给人以平静、放松的感觉,好像我们正处于一个宁静的夜晚,悠闲地漫步在星光璀璨的大地上。

整个曲子通过简单的旋律和轻快的节奏,展现了舒伯特天真烂漫、不受世俗拘束的艺术风格。

这首曲子听起来轻盈而美妙,给人以温馨的感觉,让人心情愉悦。

改由勃拉姆斯创作的《摇篮曲》风格则大不相同。

勃拉姆斯的《摇篮曲》创作于1868年,是一首深情浓郁的歌曲,表现出勃拉姆斯深邃而充满内涵的音乐风格。

这首曲子以其悠扬的旋律和内涵丰富的情感而著称。

勃拉姆斯的《摇篮曲》是一首情感丰富的歌曲,表现了母亲对婴儿的深情关怀和无尽的爱意。

整个曲子充满了温暖的音色和深沉的感情,给人以温馨、安详的感觉。

勃拉姆斯的《摇篮曲》结构简单而清晰,以A-B-A-Coda的形式构成。

A部分是柔和的旋律,B部分是稍微活泼的情感,Coda部分则是对主题的再次呈现。

整个曲子以其简洁而富有感情的旋律,展现了勃拉姆斯对母爱的赞美和敬意。

这首曲子在表现力上非常丰富,给人以温暖和感动。

虽然舒伯特和勃拉姆斯的《摇篮曲》都是以婴儿入睡为主题,但它们的音乐风格和表现力却迥然不同。

勃拉姆斯《我的思绪如歌》赏析约翰内斯·勃拉姆斯(Johannes Brahms)是19世纪德国著名的作曲家,他的作品深受世界各地音乐爱好者的喜爱。

今天,让我们一起来赏析勃拉姆斯的一部著名作品——《我的思绪如歌》(Mein Herz ist ein Harflein缇am Strande),感受其独特的音乐魅力。

一、作品背景《我的思绪如歌》是勃拉姆斯创作的一部艺术歌曲,歌词选自德国诗人海因里希·海涅(Heinrich Heine)的诗作。

这部作品创作于1861年,是勃拉姆斯艺术歌曲中的佳作之一。

二、音乐分析1.结构分析《我的思绪如歌》采用了典型的勃拉姆斯式的ABA结构,其中A段为呈示部,B段为中部,A段再现为结尾。

2.旋律分析这部作品的旋律优美动人,充满诗意。

勃拉姆斯运用了丰富的音乐表现手法,如悠扬的旋律、细腻的动态变化和富有创意的和声处理,使歌曲充满了浪漫主义的气息。

3.和声分析在和声方面,勃拉姆斯运用了大量的七度和弦、九度和弦以及变化音,使得歌曲的和声色彩丰富多样,具有强烈的浪漫主义特点。

4.表现手法分析在表现手法上,勃拉姆斯通过钢琴伴奏与歌声的交织,描绘出一幅美丽的画面:心爱的人在海边弹奏着琴,思绪如同琴声一般悠扬。

这种表现手法使得歌曲具有极高的艺术价值。

三、歌曲赏析《我的思绪如歌》以其优美的旋律、丰富的和声和独特的表现手法,成为了勃拉姆斯艺术歌曲中的经典之作。

以下是对歌曲的部分赏析:1.A段歌曲的A段以悠扬的旋律展现了诗意的画面。

歌声与钢琴伴奏相互呼应,表现出主人公在海边弹琴、思绪飘渺的意境。

2.B段B段转为小调,和声色彩变得更为丰富。

这里,勃拉姆斯运用了变化音和七度和弦,使歌曲的气氛变得略显忧郁,表现出主人公内心的孤独和思念。

3.A段再现在A段再现时,歌声与钢琴伴奏达到了高潮。

通过动态变化和丰富的和声,勃拉姆斯将主人公的情感推向顶点,展现了思念之情如歌般动人的主题。

四、总结《我的思绪如歌》是勃拉姆斯艺术歌曲中的佳作,其优美的旋律、丰富的和声和独特的表现手法,使得这部作品成为了音乐史上的经典之作。

论勃拉姆斯的艺术歌曲约翰内斯·勃拉姆斯(Johannes Brahms,1833-1897)是19世纪德国著名的作曲家,在他⼀⽣的⾳乐创作中艺术歌曲占据着⼗分重要的地位,他使19世纪艺术歌曲创作进⼊了崭新的天地。

笔者以勃拉姆斯的艺术歌曲为课题进⾏研究,通过对他的⽣平和艺术歌曲创作的概况进⾏梳理和分析,总结了勃拉姆斯艺术歌曲的⾳乐创作风格和演唱特点。

⼀、勃拉姆斯艺术歌曲的创作背景 勃拉姆斯于1833年5⽉7⽇出⽣于德国北部城市汉堡。

他⾃幼向⽗亲学习⼩提琴、⼤提琴、圆号和⾳乐基础知识。

10岁时他向马克森(Eduoard Marxsen,1806-1887)学习钢琴和作曲理论。

由于家庭⽣活贫困,勃拉姆斯13岁就在当地的⼩旅店⾥弹奏钢琴以获取微薄收⼊贴补家⽤。

1846年勃拉姆斯在汉堡举⾏了他⼀⽣中的第⼀次钢琴独奏⾳乐会,由于演奏的曲⽬中有他根据民间舞曲和歌曲改编的作品,使⾳乐会具有了双重意义,在向⼈们展⽰展⽰钢琴演奏技艺的同时,⼜表现出他的⾳乐创作才华和注重情感表现的⾳乐⽓质。

1848-1849年匈⽛利⾰命失败以后,许多匈⽛利艺术家逃亡到汉堡,这是他认识了著名的⼩提琴家爱德华·雷门伊(Eduard Remenyi,1830-1898)。

勃拉姆斯从他那⾥得以熟悉匈⽛利丰富的民间⾳乐,为后来勃拉姆斯写成著名的《21⾸匈⽛利舞曲》和⽤民间⾳乐素材写成的其它作品打下坚实的基础。

在⼀次演出中他⼜结识了匈⽛利杰出的⼩提琴家约瑟夫·约阿希姆(Joseph Joacim,1831-1907)。

经他介绍,1853年勃拉姆斯在杜塞尔多夫拜访了罗伯特·舒曼(Robert Schu-mann,1810-1856)夫妇,舒曼对勃拉姆斯的钢琴演奏和作品给予⾼度评价,在搁笔多年的情况下,舒曼再度握笔撰⽂,写下题为《新的道路》的评论⽂章,赞赏勃拉姆斯的⾳乐创作成就,称他是“能以理想的⽅式表现⾄⾼⽆上的时代精神的⼈。

勃拉姆斯《第一交响曲》分析及诠释勃拉姆斯的《第一交响曲》是一首非常经典的曲子,它融汇了古典与浪漫主义的音乐特质,具有极高的历史价值和艺术价值。

这首曲子的作曲者,是德国作曲家勃拉姆斯,他的作品震撼了整个欧洲,也奠定了转型古典主义的音乐学术史。

《第一交响曲》的总体创作模式,可以通过分层架构及结构模型来进行解读。

该曲共有四个乐章,分别为序曲、有序曲、夜曲和进行曲。

首先,序曲表现出上升节奏,采用音乐语汇丰富,音乐架构复杂、富有变化的素描旋律,强烈地揭开了曲子的序幕。

其次,有序曲则与序曲形成强烈的对比,节奏较慢,有节奏舒缓的旋律和抒情性强的音乐架构,同时有多样化的伴奏和音乐色彩,从而形成空灵而抒情的音乐氛围。

第三,夜曲则展示了抒情性更强的古典主义结构,富含夜晚音乐的韵律特质,以及浪漫主义幻想。

最后,进行曲以丰富多彩的和弦以及有节奏地包裹起来,形成一支完整的曲子架构,让聆赏者强烈地感受到来自《第一交响曲》的壮丽景象。

《第一交响曲》的音乐精神,源自于勃拉姆斯在欧洲古典主义音乐学派中的成就。

勃拉姆斯融合了多种传统音乐风格,将古典音乐的高雅与浪漫主义的抒情相结合,通过开放的形式,探索出更具浪漫色彩的境界,成就了一支壮丽优美的古典音乐。

勃拉姆斯在《第一交响曲》中,采用不同类型的乐器,表现出令人叹为观止的多重乐句,以及紧凑而又多样的旋律结构,以及多变的节奏调性,充分展示了古典音乐的优美之美,令观众流连忘返。

自古典主义音乐传入到今日,勃拉姆斯的《第一交响曲》仍然是一首极具历史意义和艺术意义的音乐作品。

它丰富的音乐语汇,流畅的旋律结构,变幻的节奏感,以及融合了古典与浪漫主义的音乐特质,非常明显地表现出了勃拉姆斯对古典音乐的高度品味,同时也成为了西方古典音乐史上一个重要的里程碑。

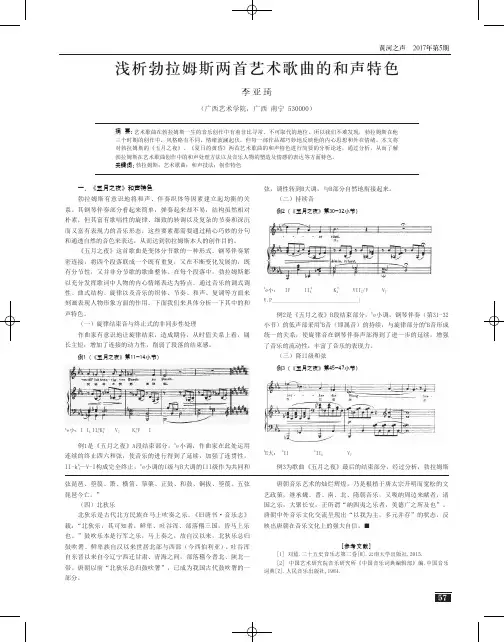

的单一部曲式,调性为C大调,其曲式结构如下图:全曲调性建立在C大调的基础上,作品采用带变奏的单一部曲式,曲调优美婉转,表现出细腻的特点。

作品每句的开始都采用弱起,来表达作者的内心情感。

A 段属于5+8的非方整乐段,全曲共上下两乐句,两句为对比乐句;a句为开放乐句,主题动机使用主和弦三音开始并进行分解,之后四度跳进到下属音后级进下行,旋律由跳进和级进进行展开,形成波浪形线条。

和声上使用拿波里和弦带来大小调交替的色彩,最后结束属于不完满终止。

b句将旋律进行扩充,可以分为4+4的关系,b句使用主和弦三音高八度开始,与a句形成音区对比。

之后将a句主题开始的上四度变为下四度,通过级进和跳进将旋律发展,旋律的走向扩大到五度,并将其进行上四度模进,最后将结尾处的旋律进行扩充变化反复一次不完满终止。

钢琴伴奏上加入小连接来承接下一个段落,伴奏织体采用流动的分解织体。

勃拉姆斯非常注重艺术歌曲旋律的流动性,就这首歌曲来说更为明显。

值得一提的是,这首作品的每一乐句的结构呈现出的都是拱形结构,旋律的线条从起点延伸到终点,形成一个不间断的弧线,迅速上升到顶点,然后逐渐下降到起点,其主题旋律非常独特。

如谱例:A’段旋律与A段大体相同,只将第二句的旋律发生改变。

c句扩张为9小节,同时开始时保留了下行的素材,旋律走向与b句相似。

和声上,a句结尾变为DVII-T,c句使用离调、小连接处使用bTSVI带来色彩。

钢琴伴奏上,与A段相同,使用钢琴作声部填充。

最后使用变格进行结束。

A’’段旋律与A段大体相似,a句完全再现A段第一句,d句扩张为11小节,可以分为5+6的关系,前半乐句使用b句材料进行同头变尾,后半乐句进行变化展开,使用大量的变和弦,带来小调色彩,最后以k46-D-T完满终止。

同时,在结尾处加入三小节的补充,整首作品的钢琴伴奏主要使用了主调织体。

第一句与小连接使用分解织体,第二句钢琴部分使用旋律音进行旋律强调以及复调旋律对位做填充。

勃拉姆斯以自然风光的浪漫诗为歌词之艺术歌曲的诠释分析作者:李冰来源:《艺术评鉴》2018年第22期摘要:本文選取了勃拉姆斯两首以自然风光的浪漫诗为歌词的艺术歌曲,从作品分析、歌词大意、演唱诠释三个方面进行分析,试图阐述其风格特征进而对如何演唱这类艺术歌曲提供借鉴。

关键词:勃拉姆斯艺术歌曲自然风光浪漫中图分类号:J605 文献标识码:A 文章编号:1008-3359(2018)22-0001-03勃拉姆斯一生所写的204首独唱艺术歌曲中,关于描写大自然的作品不胜枚举,直接在标题中体现出来的就有近40首作品,占总数的五分之一,其他未在标题中直接体现出来的艺术歌曲,其多数歌词中也都有提及大自然风光,部分未提及的,也有其意境与大自然的诗意。

本文拟就选取其中的两首作品来进行诠释分析。

一、夜莺的展翼(Nachtigallen schwingen)Op. 6, No. 6(一)作品分析《夜莺的展翼》是勃拉姆斯早期的作品,1853年7月创作于哥根廷,歌词选自诗人霍夫曼1843年的作品《Gedichte》。

此曲是ABA’的三段体结构,音乐织体形象单纯、简洁。

第一段乐曲开始的钢琴旋律部分如同鸟儿的歌声一般清脆嘹亮,彰显出热闹、欢快的氛围,随后,乐曲在第12小节处声音开始变弱下来、并且速度稍稍减慢,那是花儿们在夜莺响亮的歌声中开始慢慢苏醒(见谱例1)。

第二段,也是全曲最重要的发展部分,歌词述说着渴望爱情的人正哀叹着自己的落寞孤单。

此段的演唱旋律主要以四分音符的三连音进行,而钢琴伴奏部分相比较第一段,在节奏上有所缓和,和弦部分和旋律声部是交错行进,结合歌词内容,充分呈现了渴望爱情的人犹豫、彷徨的心理(见谱例2)。

第三段从钢琴前奏开始,再次回到热闹、欢欣的场景,鸟儿和花朵们的雀跃随即打断了诗人在第二段的幻想,这段音乐和第一段音乐虽然在旋律织体上有着相似的特点,但是却表现了诗人不同的心情。

第三段最后多出来的两行诗词,勃拉姆斯在第43小节开始将乐句又进行了扩充和延伸,歌声最后在晦暗的旋律中结束,尾奏表达出轻柔的怜悯之情(见谱例3)。

(二)歌词大意Nachtigallen schwingen lustig ihr Gefieder,夜莺愉快地挥动它们的翅膀,Nachtigallen singen ihre alten Lieder.夜莺唱着它们古老的歌曲。

Und die Blumen alle,sie erwachen wieder,所有的花朵再度苏醒,bei dem Klang und Schalle aller dieser Lieder.在这些有着响亮而清晰声音的歌曲中。

Und meine Sehnsucht wird zur Nachtigall,我渴望变成了一只夜莺,Und fliegt in die blühende Welt hinein,飞进了花团锦簇的世界,und fragt bei den Blumen überall,且到处向花朵们打听,wo mag doch mein,wo mein Blümchen sein?属于我的小花在哪里?Und die Nachtigallen schwingen ihren Reigen,夜莺飞旋于它们的群舞之间,unter Laubeshallen,在树叶密布的门廊下,zwischen Blütenzweigen,在花朵的枝芽中,von den Blumen allen aber ich muβ schweigen.在这些花朵面前我必须保持静默。

Unter ihnen steh ich traurig sinnend still,我带着悲伤的思绪静静站在它们之中,Eine Blume seh ich,die nicht blühen will.我看见有一朵花将不会绽放。

(三)演唱诠释此曲标示为(Allegro non troppo),意为不过快的快板,所以在速度上要有所控制。

因全曲音域整体普遍偏高,所以在演唱时,在保持声音高位置的同时,切记保持喉头下放的稳定性,气息的灵活性和声音的弹性也是保证旋律的连贯和优美的前提条件。

在演唱下行音型的乐句时,要注意气息的平稳及音色的统一,尤其是换声区的高音F时,歌者要打开头腔,找准高位置,配合身体的力量来对声音进行有力的支撑。

第一段的演唱,第一个音就是高音F,且要用f的力度来演唱,所以第一段的整体声音音色要具有明亮的色彩,充分展现出诗中热闹、欢欣的场景。

唱到第二段的时候,声音的力度和亮度都渐弱下来,这段歌词描写了诗人因自己落寞孤单随即产生了幻想。

这一段以四分音符的三连音节奏型出现的比较多,并且还是带有跳音标记的三连音,钢琴伴奏的音符密度也有所降低,节奏型和第一段有着很大的变化,所以在演唱上既要处理好跳音和连音的关系,还要用叙述性的且带有控制的声音把诗人彷徨的内心世界展现出来。

第三段的旋律虽和第一段有相似之处,但是由于诗人的心情发生了变化,所以在声音的表现上要有所区分,再有就是第三段多出来的两行诗词影响了第三段整体的情感基调。

因此,演唱时除了注意歌词内容进展的同时还要注意作品的结构形式,及时调整演唱的声音音色,以便更加充分的将音乐表现出来。

二、喔,清幽的树林(O kühler Wald)Op.72,No.3(一)作品分析此曲作于1877年3月,诗词选自布伦塔诺《Gesammelte Werke》作品集,勃拉姆斯选择性的采用了原诗的第一节和第三节,简化了其戏剧性的部分,这也符合了他创作作品平实的一贯风格。

此作品是五首歌曲(Fünf Ges?nge,Op.72)中的第三首,此时勃拉姆斯已进入创作成熟期,这一时期的作品艺術性都很高,这五首歌曲也曾被克拉拉·舒曼评为勃拉姆斯所有创作的歌曲中最优秀的代表作。

此曲属于通谱体歌曲,篇幅很短。

第一段由钢琴伴奏部分四分音符的和弦弹奏引入,沉稳的音响效果带给人像是心脏跳动的声音,动人扣人心弦(见谱例4),第一段的两个疑问句分别将旋律抛向高处,加重了语气,同时,10-11小节钢琴伴奏处出现了未解决的属七和弦,同样把疑问句展现得淋漓尽致(见谱例5)。

第二段在12-13小节处出现了调性变化,此时音乐显示出了朦胧、虚幻的感情色彩,像是一点点走进了诗人的内心深处(见谱例6),接下来,钢琴伴奏中八分音符的节奏型较之前的四分音符,流动性加强了,在情绪的表现上有所增加(见谱例7)。

作品第4、5小节的“Liebchen geht”和第16、17小节的“Liebchen geht”钢琴部分的节奏型是一样的,作用在于加强诗词表达的含义。

作品最后一句诗词重复了两遍,且结尾旋律的第23、24小节是以上行半音音阶的方式进行的,表现出了诗人冥想、虚幻的思想情感,24小节钢琴伴奏部分与作品一开始的钢琴部分又呼应了起来,再现了开始那深沉般心脏跳动的声响,令人回味无穷(见谱例8)。

(二)歌词大意O kühler Wald,喔!清幽的树林,wo rauschest du,in dem mein Liebchen geht?当我爱人经过时你在哪儿低语着?O Widerhall,喔!回声啊,wo lauschest du,der gern mein Lied versteht?你又是在哪倾听我歌曲的共鸣?Im Herzen tief da rauscht der Wald,在我内心深处的树林亦在作响,In dem mein Liebchen geht,当我的爱人经过时,In Schmerzen schlief der Widerhall,回声在忧伤里沉睡着,die Lieder sind verweht.歌曲也随之消失无踪。

(三)演唱诠释这是一首爱情诗,描述了诗人为爱人的离开而深感悲痛,其歌声在林中响起,连回声也带着悲伤。

勃拉姆斯被这动人的哀歌所触动,细腻敏感的精神世界和灵魂深处的悲伤使他对此产生了怜悯之情,进而为此诗谱曲。

因此,在演唱这首作品时,情感基调应该是缓慢而深沉的,深情而精致的把哀伤的诗意表现出来。

这首作品适合抒情中音声部进行演唱,唱好这首作品的前提是需要有丰富的想象力去体会勃拉姆斯丰富复杂的内心世界和别具一格的感情格调。

两节诗相比较而言,第二节诗比第一节诗在演唱情绪上要更激动一些。

第一节诗中有两句疑问句,因此在演唱上要更注重内在心理刻画,演唱线条要舒展、悠长,第一节诗结束后的休止给最后的疑问句留有了足够的空间去想象和酝酿。

第二节诗演唱的一开始,调性出现变化,速度要平稳缓慢进入,在14小节的最后一拍上,速度稍稍加快,演唱到18小节时,情绪达到最高点,重点强调“schmerzen”一词,唱出悲苦的痛彻感。

随后的第20小节,声音和情绪都渐渐减弱,直至全曲最后。

整首作品自始至尾,声音都要和钢琴伴奏合二为一,仿若诗人行走于林间,声音回荡在树叶沙沙的声响中。

勃拉姆斯大量的使用以自然风光的浪漫诗为歌词,并进行谱曲,创作出了一首首精美动人的佳作,其中既有典雅明朗的抒情,也有欢快轻松的诙谐,既有庄严深刻的沉思,也有悲伤难抑的哀痛,既有清新愉快的朴实,也有艰深内省的言辞。

勃拉姆斯通过写景来映衬诗人内心的浪漫情怀,歌曲中所传达的对自然、爱情与生命的感悟,让其艺术歌曲提升到了一个新的高度。

参考文献:[1]王厚谊.论勃拉姆斯艺术歌曲的音乐创作风格[J].艺术百家,2007,(04).[2]桑桐.勃拉姆斯歌曲中的艺术手法选析(一)——纪念勃拉姆斯逝世110周年(一)[J].音乐艺术,2007,(02).[3][德]汉斯·A·诺伊齐奇.勃拉姆斯[M].王庆余,胡君亶译.北京:人民音乐出版社,2008.[4][英]保罗·霍尔姆斯.勃拉姆斯[M].王婉容译.南京:江苏人民出版社,1999.。