美国社会学杂志引用最多的50本著述

- 格式:doc

- 大小:17.59 KB

- 文档页数:10

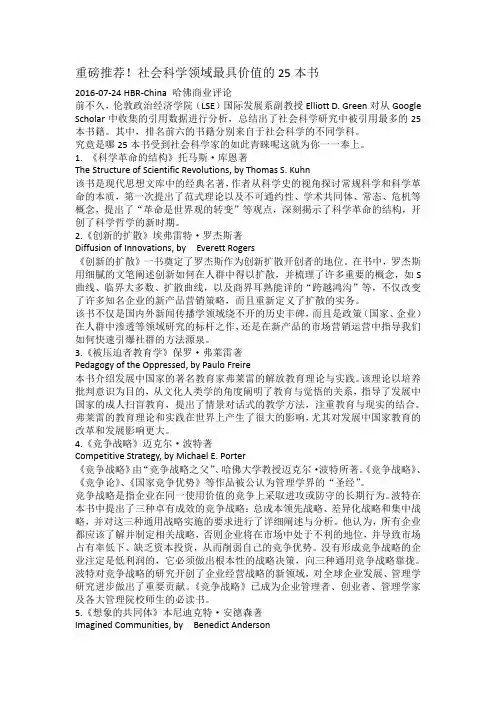

重磅推荐!社会科学领域最具价值的25本书2016-07-24 HBR-China 哈佛商业评论前不久,伦敦政治经济学院(LSE)国际发展系副教授Elliott D. Green对从Google Scholar中收集的引用数据进行分析,总结出了社会科学研究中被引用最多的25本书籍。

其中,排名前六的书籍分别来自于社会科学的不同学科。

究竟是哪25本书受到社会科学家的如此青睐呢这就为你一一奉上。

1. 《科学革命的结构》托马斯·库恩著The Structure of Scientific Revolutions, by Thomas S. Kuhn该书是现代思想文库中的经典名著,作者从科学史的视角探讨常规科学和科学革命的本质,第一次提出了范式理论以及不可通约性、学术共同体、常态、危机等概念,提出了“革命是世界观的转变”等观点,深刻揭示了科学革命的结构,开创了科学哲学的新时期。

2.《创新的扩散》埃弗雷特·罗杰斯著Diffusion of Innovations, by Everett Rogers《创新的扩散》一书奠定了罗杰斯作为创新扩散开创者的地位。

在书中,罗杰斯用细腻的文笔阐述创新如何在人群中得以扩散,并梳理了许多重要的概念,如S 曲线、临界大多数、扩散曲线,以及商界耳熟能详的“跨越鸿沟”等,不仅改变了许多知名企业的新产品营销策略,而且重新定义了扩散的实务。

该书不仅是国内外新闻传播学领域绕不开的历史丰碑,而且是政策(国家、企业)在人群中渗透等领域研究的标杆之作,还是在新产品的市场营销运营中指导我们如何快速引爆社群的方法源泉。

3.《被压迫者教育学》保罗·弗莱雷著Pedagogy of the Oppressed, by Paulo Freire本书介绍发展中国家的著名教育家弗莱雷的解放教育理论与实践。

该理论以培养批判意识为目的,从文化人类学的角度阐明了教育与觉悟的关系,指导了发展中国家的成人扫盲教育,提出了情景对话式的教学方法,注重教育与现实的结合。

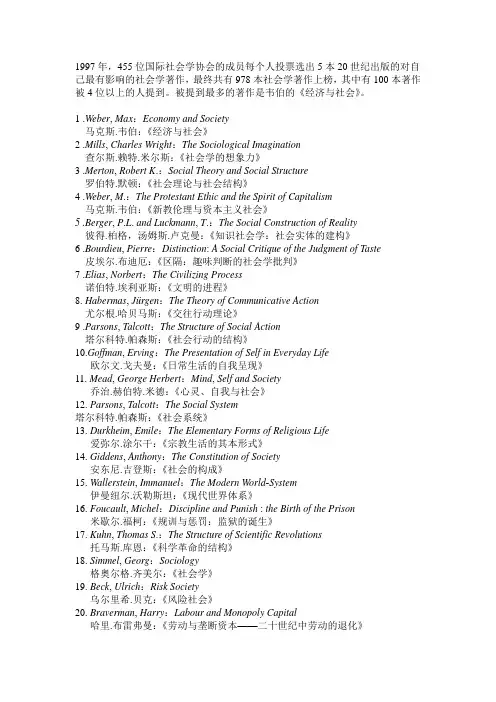

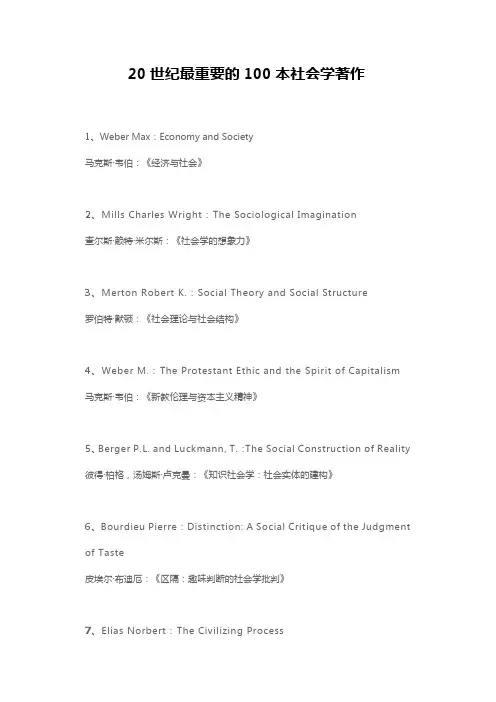

1997年,455位国际社会学协会的成员每个人投票选出5本20世纪出版的对自己最有影响的社会学著作,最终共有978本社会学著作上榜,其中有100本著作被4位以上的人提到。

被提到最多的著作是韦伯的《经济与社会》。

1 .Weber, Max:Economy and Society马克斯.韦伯:《经济与社会》2 .Mills, Charles Wright:The Sociological Imagination查尔斯.赖特.米尔斯:《社会学的想象力》3 .Merton, Robert K.:Social Theory and Social Structure罗伯特.默顿:《社会理论与社会结构》4 .Weber, M.:The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism马克斯.韦伯:《新教伦理与资本主义社会》5 .Berger, P.L. and Luckmann, T.:The Social Construction of Reality彼得.柏格,汤姆斯.卢克曼:《知识社会学:社会实体的建构》6 .Bourdieu, Pierre:Distinction: A Social Critique of the Judgment of Taste皮埃尔.布迪厄:《区隔:趣味判断的社会学批判》7 .Elias, Norbert:The Civilizing Process诺伯特.埃利亚斯:《文明的进程》8. Habermas, Jürgen:The Theory of Communicative Action尤尔根.哈贝马斯:《交往行动理论》9 .Parsons, Talcott:The Structure of Social Action塔尔科特.帕森斯:《社会行动的结构》10.Goffman, Erving:The Presentation of Self in Everyday Life欧尔文.戈夫曼:《日常生活的自我呈现》11. Mead, George Herbert:Mind, Self and Society乔治.赫伯特.米德:《心灵、自我与社会》12. Parsons, Talcott:The Social System塔尔科特.帕森斯:《社会系统》13. Durkheim, Emile:The Elementary Forms of Religious Life爱弥尔.涂尔干:《宗教生活的其本形式》14. Giddens, Anthony:The Constitution of Society安东尼.吉登斯:《社会的构成》15. Wallerstein, Immanuel:The Modern World-System伊曼纽尔.沃勒斯坦:《现代世界体系》16. Foucault, Michel:Discipline and Punish : the Birth of the Prison米歇尔.福柯:《规训与惩罚:监狱的诞生》17. Kuhn, Thomas S.:The Structure of Scientific Revolutions托马斯.库恩:《科学革命的结构》18. Simmel, Georg:Sociology格奥尔格.齐美尔:《社会学》19. Beck, Ulrich:Risk Society乌尔里希.贝克:《风险社会》20. Braverman, Harry:Labour and Monopoly Capital哈里.布雷弗曼:《劳动与垄断资本——二十世纪中劳动的退化》21.Adorno, Theodor W. and Horkheimer, Max:Dialectic of Enlightenment西奥多·阿多诺,麦克斯·霍克海默:《启蒙辩证法》22.Gramsci, Antonio:Prison Notebooks安东尼奥.葛兰西:《狱中札记》23. Coleman, James Samuel:Foundations of Social Theory詹姆斯.萨缪尔.科尔曼:《社会理论的基础》24.Habermas, Jürgen:Knowledge and Human Interests尤尔根.哈贝马斯:《知识与人类利益》25.Moore, B.:The Social Origins of Dictatorship and Democracy巴林顿.摩尔:《民主与专制的社会起源》26.Polanyi, Karl:The Great Transformation卡尔.波兰尼:《大转型》27. Blau, Peter Michael and Duncan, Otis Dudley:The American Occup彼得.布劳,奥迪斯.戴德里.邓肯:《美国职业结构》28. Gouldner, Alvin W.:The Coming Crisis of Western Sociology阿尔文.古德纳:《西方社会学即将到来的危机》29. Luhmann, Niklas:Social Systems尼克拉斯.卢曼:《社会系统》30. Mannheim, Karl:Ideology and Utopia卡尔.曼海姆:《意识形态与乌托邦》31. Becker, Howard S.:Outsiders: Studies in the Sociology of Deviance霍华德.贝克尔:《局外人:越轨的社会学研究》32. Marx, Karl:Capital. A Critique of Political Economy卡尔.马克思:《资本论》33. Olson, Mancur:The Logic Collective Action曼库尔·奥尔森:《集体行动的逻辑》34. Durkheim, Emile:The Division of Labor in Society爱弥尔.涂尔干:《劳动分工论》35. Durkheim, Emile:The Rules of Sociological Method爱弥尔.涂尔干:《社会学方法的准则》36. Garfinkel, Harold:Studies in Ethnomethodology哈罗德.加芬克尔:《常人方法学研究》37. Goffman, Erving:Asylums欧尔文.戈夫曼:《避难所》38. Lipset, Seymour Martin:Political Man西摩.马丁.李普塞特:《政治人》39. Mills, Charles Wright:The Power Elite查尔斯.赖特.米尔斯:《权力精英》40. Bourdieu, Pierre:The Logic of Practice皮埃尔.布迪厄:《实践的逻辑》41. Cardoso, Fernando Henrique and, Faletto, Enzo:Dependency and Development in Latin America费南多.恩希齐.卡多索,恩佐.法雷图:《拉丁美洲的依附与发展》42. Dahrendorf, R.:Class and Class Conflict in an Industrial Society拉夫.达伦多夫:《工业社会中的阶级与阶级冲突》43. Giddens, Anthony:The Consequences of Modernity安东尼.吉登斯:《现代性的后果》44. Goffman, Erving:Stigma欧尔文.戈夫曼:《污记》45. Kanter, R.M.:Men and Women of the Corporation罗莎贝丝.坎特:《公司里的男人和女人》46. Schütz, Alfred:The Phenomenology of the Social World阿尔弗雷德.舒茨:《社会世界的现象学》47. Berger, Peter L.:Invitation to Sociology彼得.柏格:《社会学的邀请》48. Bourdieu, Pierre and Passeron, Jean-Claude:Reproduction in Education, Society and Culture皮埃尔.布迪厄,让-克劳得.帕松:《教育、社会和文化中的再生产》49. Etzioni, Amitai:The Active Society阿米泰.埃奇奥尼:《积极的社会》50. Glaser, Barney G. and Strauss, Anselm L.:The Discovery of Grounded Theory巴尼.格拉斯,安瑟伦.斯特劳斯:《扎根理论的发现》51. Habermas, J.:The Structural Transformation of the Public Sphere尤尔根.哈贝马斯:《公共领域的结构转型》52. Sorokin, Pitirim A.:Social and Cultural Dynamics皮特林.索罗金:《社会和文化的动力》53. Touraine, A.:Production de la societe阿兰.图海纳:《社会的生产》54. Weber, Max:Sociology of Religion马克斯.韦伯:《宗教社会学》55. Weber, Max:The Methodology of the Social Sciences马克斯.韦伯:《社会科学方法论》56. Arendt, Hannah:The Origins of Totalitarianism汉娜.阿伦特:《极权主义的起源》57. Boudon, Raymond:The Logic of Social Action雷蒙.布东:《社会行动的逻辑》58. Braudel, Fernand:Civilization and Capitalism费尔南·布罗代尔:《文明和资本主义》59. Durkheim, Emile:The Suicide爱弥尔.涂尔干:《自杀论》60. Geertz, Clifford:The Interpretation of Cultures柯利弗德.格尔兹:《文化的阐释》61. Giddens, Anthony:Sociology安东尼.吉登斯:《社会学》62. Janowitz, Morris:The Professional Soldier莫里斯.加诺维:《职业士兵》zarsfeld, Paul Felix and Rosenberg, Morris:The Language of Social Research保尔.拉扎斯菲尔德,莫里斯.罗森伯格:《社会研究的语言》64. Lukács, Georg:History and Class Consciousness格奥尔格.卢卡奇:《历史与阶级意识》65. Mies, Maria:Patriarchy and Accumulation on World Scale玛丽亚.密斯:《父权制与世界范围内的资本积累》66. Nisbet, Robert A.:The Sociological Tradition罗伯特.尼斯贝特:《社会学传统》67. Palmer Thompson, Eric:The Making English Labour Class埃里克.汤普森:《英国工人阶级的形成》68. Riesman, David:The Lonely Crowd大卫.里斯曼:《孤独的人群》69. Schütz, Alfred:Collected Papers阿尔弗雷德.舒茨:《舒茨文选》70. Simmel, Georg:The Philosophy of Money格奥尔格.齐美尔:《货币哲学》71. Whyte, William Foote:Street Corner Society威廉.富特.怀特:《街角社会》72. Alexander, Jeffrey C.:Theoretical Logic in Sociology杰弗里.亚历山大:《社会学的理论逻辑》73. Althusser, L.:Reading Capital路易斯.阿尔都塞:《阅读<资本论>》74. Anderson, Benedict:Imagined Communities本尼迪克.安德森:《想像的共同》75. Arendt, Hannah:The Human Condition汉娜.阿伦特:《人的境况》76. Baumann, Zygmunt:Postmodern Ethics齐格蒙特.鲍曼:《后现代伦理学》77. Beauvoir, Simone de:The Second Sex西蒙.波伏娃:《第二性》78. Benedict, Ruth:Patterns of Culture鲁斯.本尼迪克特:《文化模式》79. Blumer, Herbert:Symbolic Interactionism. Perspective and Method赫伯特.布鲁默:《符号互动论:视角与方法》80. Boudon, Raymond:The Unintended Consequences of Social Action雷蒙.布东:《社会行动的意外后果》81. Bourdieu, Pierre:Outline of a Theory Practice皮埃尔.布迪厄:《实践理论大纲》82. Castells, Manuel:The Urban Question曼纽尔.卡斯特尔:《都市问题》83. Crozier, Michel J.:The Bureaucratic Phenomenon米歇尔.克罗齐埃:《科层现象》84. Crozier, Michel J. and Friedberg, Erhard:Actors and Systems米歇尔.克罗齐埃,埃哈尔.费埃德伯格:《行动者与系统》85. Fanon, Frantz:The Wretched of the Earth弗朗茨.法农:《地球上的不幸者》86. Friedmann, G.:Problemes humains du machinisme industriel乔治斯.弗里德曼:《工业社会》87. Gans, Herbert J.:The Urban Villagers赫伯特.甘斯:《城市村民》88. Gerth, H.H. and Mills, Ch.W.:From Max Weber: Essays in Sociology汉斯.格斯,赖特.米尔斯:《马克思·韦伯:社会学论文集》89. Giddens, Anthony:New Rules of the Sociological Method安东尼.吉登斯:《社会学方法的新规则》90. Giddens, Anthony:Modernity and Self-Identity安东尼.吉登斯:《现代性与自我认同》91. Goffman, Erving:Frame Analysis欧尔文.戈夫曼:《框架分析》92. Hughes, Everett Charrington:The Sociological Eye埃弗雷特.休斯:《社会学见解》93. Mann, Michael:The Sources of Social Power迈克尔.曼:《社会权力的来源》94. Marx, Karl:Economic and Philosophic Manuscripts of 1844卡尔.马克思:《1844年经济学和哲学手稿》95. Mauss, Marcel:The Gift马塞尔.莫斯:《论礼物》96. Popper, Karl R.:The Logic of Scientific Discovery卡尔.波普尔:《科学发现的逻辑》97. Poulantzas, Nicos:Political Power and Social Class尼科斯.普兰查斯:《政治权力与社会阶级》98. Sorokin, Pitirim A.:Social and Cultural Mobility皮特林.索罗金:《社会和文化动力》99 .Thomas, William Isaac and Znaniecki, Florian:The Polish Peasant in Europe and America威廉.伊萨克.托马斯,兹纳涅茨基:《身处欧美的波兰农民》100 .Wittgenstein, Ludwig:Philosophical Investigations路德维希.维特根斯坦:《哲学研究》。

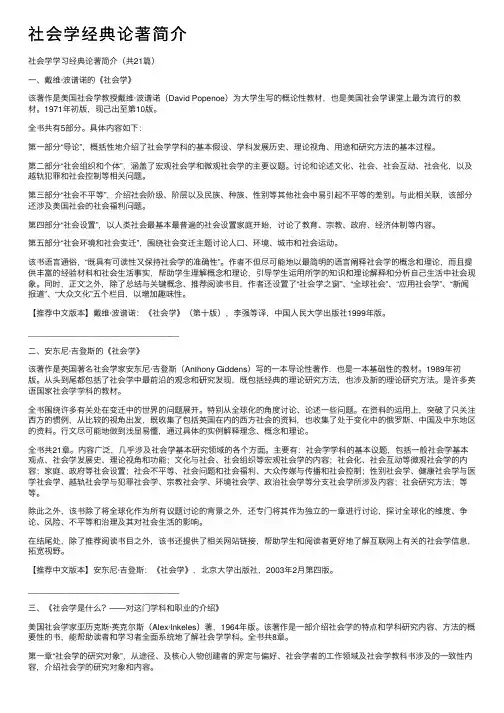

社会学经典论著简介社会学学习经典论著简介(共21篇)⼀、戴维·波谱诺的《社会学》该著作是美国社会学教授戴维·波谱诺(David Popenoe)为⼤学⽣写的概论性教材,也是美国社会学课堂上最为流⾏的教材。

1971年初版,现⼰出⾄第10版。

全书共有5部分。

具体内容如下:第⼀部分“导论”,概括性地介绍了社会学学科的基本假设、学科发展历史、理论视⾓、⽤途和研究⽅法的基本过程。

第⼆部分“社会组织和个体”,涵盖了宏观社会学和微观社会学的主要议题。

讨论和论述⽂化、社会、社会互动、社会化,以及越轨犯罪和社会控制等相关问题。

第三部分“社会不平等”,介绍社会阶级、阶层以及民族、种族、性别等其他社会中易引起不平等的差别。

与此相关联,该部分还涉及美国社会的社会福利问题。

第四部分“社会设置”,以⼈类社会最基本最普遍的社会设置家庭开始,讨论了教育、宗教、政府、经济体制等内容。

第五部分“社会环境和社会变迁”,围绕社会变迁主题讨论⼈⼝、环境、城市和社会运动。

该书语⾔通俗,“既具有可读性⼜保持社会学的准确性”。

作者不但尽可能地以最简明的语⾔阐释社会学的概念和理论,⽽且提供丰富的经验材料和社会⽣活事实,帮助学⽣理解概念和理论,引导学⽣运⽤所学的知识和理论解释和分析⾃⼰⽣活中社会现象。

同时,正⽂之外,除了总结与关键概念、推荐阅读书⽬,作者还设置了“社会学之窗”、“全球社会”、“应⽤社会学”、“新闻报道”、“⼤众⽂化”五个栏⽬,以增加趣味性。

【推荐中⽂版本】戴维·波谱诺:《社会学》(第⼗版),李强等译,中国⼈民⼤学出版社1999年版。

_________________________________⼆、安东尼·吉登斯的《社会学》该著作是英国著名社会学家安东尼·吉登斯(Anthony Giddens)写的⼀本导论性著作,也是⼀本基础性的教材。

1989年初版。

从头到尾都包括了社会学中最前沿的观念和研究发现,既包括经典的理论研究⽅法,也涉及新的理论研究⽅法。

1.苏力:《法治及其本土资源》[《制度是如何形成的》、《阅读秩序》、《送法下乡》] [点介] 本书最大的价值当在法学"启蒙"。

它会告诉你我们在观察法律现象是应该采取什么样的视野和方法,应该如何培养我们的学习和研究进路,以及,如何揭示常识、挑战既有的知识和观念。

对于大学一年级的学生来说,读完此书,会感觉法律原来不像我们所想象的那么枯燥。

后面的《送法下乡》一书可以说是第一本书的理论的进一步发展和具体运用,更加充实和饱满,虽然我还是觉得其《本土资源》一书最为重要。

2.俞吾金:《问题域外的问题》[点介] 作为一本哲学知识和流派介绍的通俗读本,该书不仅可以把读者引入一片新的哲学天地,更重要的是,该书在开辟和拓宽学生的问题域上,特别在怎样形成自己的问题意识上,有着相当的帮助。

如何提问、提什么样的问题,这是大学期间一直要注意训练的能力,它在很多时候比具体的知识要重要得多。

3.吴思:《潜规则---中国历史中的真实游戏》[点介] 透视中国社会实际运行的游戏规则。

为什么在我们的正式制度外,还会有一套更为适用的潜在的规则?作者从历史中的故事投射到当今的现实。

我们可以从中反思:法律在生活中真正起作用的条件上什么?法律的道德善恶与实际的利害格局存在什么样的关系?我们是在自我欺骗的冰山上生存,还是在苦涩的反省中奋起?4.王小波:《沉默的大多数》[《黄金时代》][点介]这是一本清醒的书、理性的书、幽默的书和智慧的书。

它带给我们的不仅是对人生和社会的洞察,更重要的是告诉我们什么是独立思考和判断的精神;什么是真正的人文关怀。

作为法律人,也许此书给予我们的最大启迪是:缺乏对"沉默大多数"的关怀、缺乏某种"精神家园"的法律,是没有生命的法律。

但是各位一定要记住:王小波的小说,特别是《黄金时代》,读起来更加让人回味。

5.伯尔曼:《法律与宗教》[点介] 写得精彩,译得也精彩。

探索法律背后的精神,支撑法律的东西。

社会学好书社会学是一门研究人类社会及其成员、社会关系和社会行为的学科。

对于想要深入了解社会现象和人类行为的人来说,阅读一些优秀的社会学著作是非常有益的。

下面是几本值得推荐的社会学好书。

1.《社会学导论》:这本书是社会学的入门经典之作,由美国社会学家安东尼·吉登斯所著。

它系统地介绍了社会学的基本概念、理论和研究方法,对于初学者来说是一本非常好的入门读物。

2.《社会学的想象力》:这是美国社会学家C·赖特·米尔斯的经典之作。

书中,米尔斯以大量的案例和观察,展示了社会学的研究对象和方法,并探讨了社会学如何帮助人们理解和改变社会。

3.《社会学的眼睛》:这本书由美国社会学家埃利奥特·利伯曼所著。

利伯曼通过对现实生活中的社会问题进行观察和分析,展示了社会学的实践和应用。

他用生动的语言和深入的洞察力,将复杂的社会理论和现象讲解得深入浅出。

4.《社会学的想法》:这是英国社会学家安东尼·吉登斯的著作,对社会学的核心概念和理论进行了全面而深入的阐述。

他通过对社会学思想史的回顾和批判,探讨了社会学的发展和未来的挑战。

5.《社会学的幻象》:这本书是法国社会学家皮埃尔·布迪厄的代表作之一。

布迪厄对社会学的发展和方法进行了深入的反思和批判,提出了许多新颖的观点和理论。

他用独特的视角和思考方式,挑战了传统的社会学观念和假设。

以上这些书籍涵盖了社会学的各个方面,从入门到深入都有所涉及。

无论是对社会学感兴趣的初学者,还是想要深入研究社会学的专业人士,都可以从中找到适合自己的读物。

希望这些推荐能够帮助到你,让你对社会学有更深入的了解和认识。

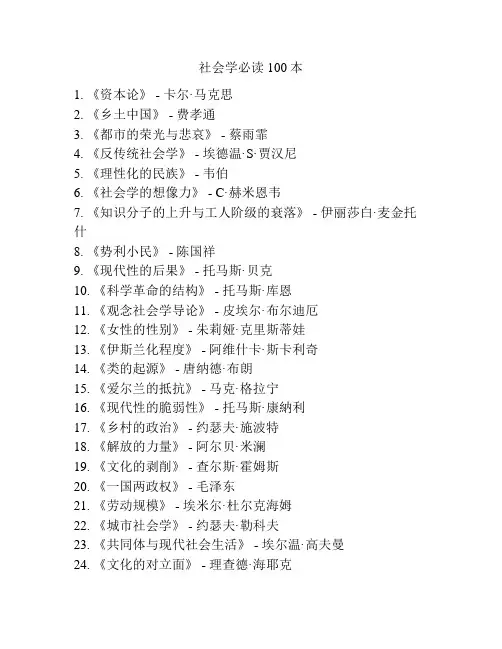

社会学必读100本1. 《资本论》 - 卡尔·马克思2. 《乡土中国》 - 费孝通3. 《都市的荣光与悲哀》 - 蔡雨霏4. 《反传统社会学》 - 埃德温·S·贾汉尼5. 《理性化的民族》 - 韦伯6. 《社会学的想像力》 - C·赫米恩韦7. 《知识分子的上升与工人阶级的衰落》 - 伊丽莎白·麦金托什8. 《势利小民》 - 陈国祥9. 《现代性的后果》 - 托马斯·贝克10. 《科学革命的结构》 - 托马斯·库恩11. 《观念社会学导论》 - 皮埃尔·布尔迪厄12. 《女性的性别》 - 朱莉娅·克里斯蒂娃13. 《伊斯兰化程度》 - 阿维什卡·斯卡利奇14. 《类的起源》 - 唐纳德·布朗15. 《爱尔兰的抵抗》 - 马克·格拉宁16. 《现代性的脆弱性》 - 托马斯·康納利17. 《乡村的政治》 - 约瑟夫·施波特18. 《解放的力量》 - 阿尔贝·米澜19. 《文化的剥削》 - 查尔斯·霍姆斯20. 《一国两政权》 - 毛泽东21. 《劳动规模》 - 埃米尔·杜尔克海姆22. 《城市社会学》 - 约瑟夫·勒科夫23. 《共同体与现代社会生活》 - 埃尔温·高夫曼24. 《文化的对立面》 - 理查德·海耶克25. 《工作与工人们》 - 托里斯·波斯特26. 《女性的话语权》 - 朱莉亚·乌里克斯坦27. 《国家与家族》 - 弗雷德里克·贝吉28. 《城市化的发展》 - 弗朗西斯·富克斯29. 《消费主义的盛衰与文化》 - 戴娜·费希尔30. 《战争、国家与社会》 - 查尔斯·莱勒31. 《群体心理学》 - 古斯塔夫·勒庞32. 《人类行为的极端状况》 - 菲利普·泽姆巴尔德33. 《规训与惩罚》 - 米歇尔·福柯34. 《乡村生活中的意义》 - 雷蒙德·威廉姆斯35. 《公共领域的结构》 - 尼克拉斯·卢曼36. 《新的关系:居住,工作和生活的社会学》 - 菲利普·卡斯特尔斯37. 《追求社会学》 - 彼得·伯格38. 《历史与社会性别》 - 索尼娅·米赞佐39. 《生活方式与生活格调的社会学》 - 弗朗茨·尼文40. 《公共领域的边界》 - 基思·瓦德41. 《工业社会的结构与动力》 - 史塔尼斯劳·奇维济42. 《骚乱的城市》 - 罗伯特·卢卡斯43. 《历史秩序的建立与崩溃》 - 埃米尔·瓦尔特44. 《剥削劳动》 - 弗里茨·勒希特45. 《死者与生者》 - 皮埃尔·欧·布尔迪厄46. 《女权主义的批判》 - 艾琳·查尔纳斯47. 《现代性的观念》 - 奥古斯特·康特48. 《社会学的想象》 - 简·艾肯斯49. 《阶级与社会结构的分析》 - 迈克尔·斯,金纳金50. 《朝鲜的社会》 - 乔治·韦尔奇51. 《每天训练》 - 库尔特·莱文52. 《族群与民族冲突》 - 陈国祥53. 《社会的结构与演变》 - 托尼·怀特54. 《欲望社会》 - 赵鸣岐55. 《社会基本结构》 - 尼克拉斯·卢曼56. 《护士儿童与战争》 - 琼·赫夫斯57. 《法族:支配与身份的演变》 - 大卫·巴伦58. 《家族与亲属》 - 沃尔特·福克纳59. 《民主社会学》 - 埃米尔·莱利60. 《社会结构与生活质量》 - 理查德·埃斯克特61. 《全球化后的世界秩序之战》 - 尼古拉斯·罗斯62. 《现代性的制造者》 - 安东尼·吉登斯63. 《跨国公司与全球资本主义改革》 - 彼得·道尔与达温·克林64. 《生活方式与生活格调的社会学》 - 弗朗茨·尼文65. 《公民社会与全球化》 - 托玛斯·巴内特66. 《全球化的后果》 - 乔治·R·艾特金森67. 《超现代社会特征》 - 伊尔亚·普里戈金68. 《世界秩序之变:全球扩散与历史重新分配》 - 乔治·莫尼约69. 《社会学与全球政治秩序》 - 保罗·博迪埃70. 《全球化的社会学》 - 押井哲也71. 《全球性社会学的挑战》 - 约瑟夫·迪伦卡夫72. 《危机时代的社会学》 - 托尼·理查德森73. 《全球化社会生活》 - 约瑟夫·顾拜旦74. 《全球化冲突的社会学》 - 迈克尔·布赖纳75. 《网络文化与全球化》 - 托尼·桑多维尔76. 《全球化与社会正义》 - 约瑟夫·斯图利77. 《世界秩序:影响与反应》 - 彼得·G·斯坦肯78. 《社会理论与全球变革》 - 斯科特·博克斯79. 《全球文化与社会变革》 - 罗兰·罗伯特森80. 《全球社会学视野》 - 克利夫·鲁特尔81. 《社会犯罪与全球变革》 - 菲利普·维尔金斯82. 《全球政治与社会改革》 - 托马斯·鲁斯切83. 《全球化发展与社会不平等》 - 彼得·沃尔斯坦84. 《全球化与社会多样性》 - 扎亚·丘格斯克85. 《全球社会学的新方向》 - 波德利·考弗尔86. 《全球化问题的社会学视角》 - 弗朗索瓦·努福特87. 《全球化进程中的社会学研究》 - 唐纳德·诺马特88. 《全球化时代的城市与社会》 - 皮埃尔·纳沙尔89. 《全球化社会中的家庭与亲属关系》 - 丹尼尔·托马斯90. 《全球化时代的劳动与社会》 - 米切尔·瓦克斯曼91. 《全球化与社会问题》 - 奥利弗·斯蒂尔92. 《全球化与公共领域》 - 托贝恩·拉森93. 《全球化时代的健康与社会》 - 玛丽亚·苏利巴斯基94. 《全球化与宗教犯罪》 - 吕克·伯迪95. 《全球化与社会变迁》 - 威廉·罗宾逊96. 《全球社会学研究的新思想》 - 亚历山大·迈尔斯97. 《全球化与社会行动》 - 乔治·利亚德98. 《全球化与权力关系》 - 艾伦·特雷普99. 《全球化时代的媒体与社会变迁》 - 马丁·霍奇森100. 《全球化与青年犯罪》 - 约瑟夫·霍林斯基。

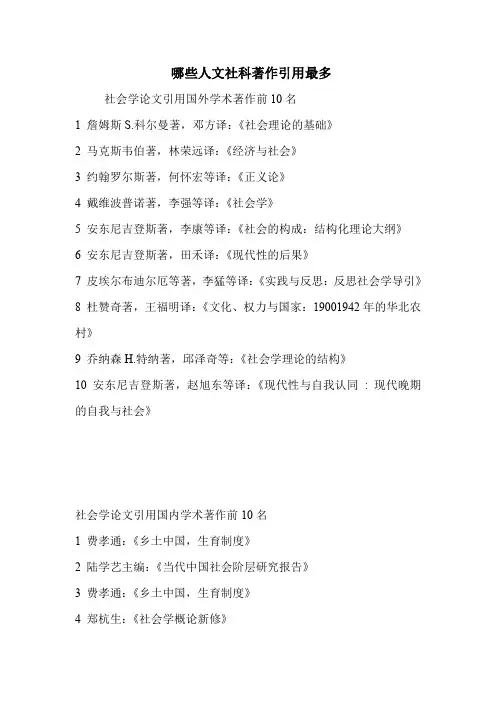

哪些人文社科著作引用最多社会学论文引用国外学术著作前10名1 詹姆斯S.科尔曼著,邓方译:《社会理论的基础》2 马克斯韦伯著,林荣远译:《经济与社会》3 约翰罗尔斯著,何怀宏等译:《正义论》4 戴维波普诺著,李强等译:《社会学》5 安东尼吉登斯著,李康等译:《社会的构成:结构化理论大纲》6 安东尼吉登斯著,田禾译:《现代性的后果》7 皮埃尔布迪尔厄等著,李猛等译:《实践与反思:反思社会学导引》8 杜赞奇著,王福明译:《文化、权力与国家:19001942年的华北农村》9 乔纳森H.特纳著,邱泽奇等:《社会学理论的结构》10 安东尼吉登斯著,赵旭东等译:《现代性与自我认同: 现代晚期的自我与社会》社会学论文引用国内学术著作前10名1 费孝通:《乡土中国,生育制度》2 陆学艺主编:《当代中国社会阶层研究报告》3 费孝通:《乡土中国,生育制度》4 郑杭生:《社会学概论新修》5 李惠斌等主编:《社会资本与社会发展》6 陆学艺主编:《当代中国社会流动》7 边燕杰主编:《市场转型与社会分层》8 郑功成:《中国社会保障制度变迁与评估》9 杨善华主编:《当代西方社会学理论》10 邬沧萍:《社会老年学》马克思主义论文引用学术著作前10名1 张一兵:《回到马克思:经济学语境中的哲学话语》2 雅克德里达著,何一译:《马克思的幽灵:债务国家、哀悼活动和新国际》3 黑格尔(G.W.F.Hegel)著,范扬等译:《法哲学原理》4 李大钊:《李大钊文集》,北京:人民出版社,19845 乔治卢卡奇,杜章智等译:《历史与阶级意识:关于马克思主义辩证法的研究》6 路德维希费尔巴哈著,荣震华等译:《费尔巴哈哲学著作选集》7 黑格尔(G.W.F.Hegel)著,贺麟译:《小逻辑》8 路易斯阿尔都塞(Louis Althusser)著,顾良译:《保卫马克思》9 黑格尔(G.W.F.Hegel)著,贺麟等译:《精神现象学》10 广松涉编注,彭曦译:《文献学语境中的德意志意识形态》哲学论文引用国外学术著作前10名1 马丁海德格尔著,孙周兴选编:《海德格尔选集》2 马丁海德格尔著,陈嘉映等译:《存在与时间》3 黑格尔著,贺麟等译:《哲学史讲演录》4 黑格尔著,贺麟译:《小逻辑》5 爱因斯坦著,许良英等编译:《爱因斯坦文集》6 黑格尔著,范扬等译:《法哲学原理》7 黑格尔著,贺麟等译:《精神现象学》8 约翰罗尔斯著,何怀宏等译:《正义论》9 汉斯-格奥尔格加达默尔著,洪汉鼎译:《真理与方法:哲学诠释学的基本特征》10 亚里士多德著,吴寿彭译:《形而上学》哲学论文引用国内学术著作前10名1 冯友兰:《三松堂全集》2 冯友兰:《中国哲学史新编》3 北京大学哲学系外国哲学史教研室编译:《西方哲学原著选读》4 鲁迅:《鲁迅全集》5 严复:《严复集》6 冯友兰著,涂又光译:《中国哲学简史》7 梁漱溟:《梁漱溟全集》8 梁启超:《饮冰室合集》9 汪子嵩:《希腊哲学史》10 张岱年:《中国哲学大纲》宗教学论文引用国外学术著作前10名1 爱弥尔涂尔干著,渠东等译:《宗教生活的基本形式》2 孔汉思等编,何光沪译:《全球伦理:世界宗教议会宣言》3 恩斯特卡西尔著,甘阳译:《人论》4 彼得贝格尔著,高师宁译:《神圣的帷幕:宗教社会学理论之要素》5 塞缪尔.P.亨廷顿著,周琪等译:《文明的冲突与世界秩序的重建》6 弗雷泽(James George Frazer)著,徐育新译:《金枝:巫术与宗教之研究》7 菲利浦希提著,马坚译:《阿拉伯通史》8 马克斯韦伯著,于晓等译:《新教伦理与资本主义精神》9 威利斯顿沃尔克著,孙善玲等译:《基督教会史》10 伯兰特罗素著,何兆武等译:《西方哲学史》宗教学论文引用国内学术著作前10名1 胡道静:《藏外道书》2 王明:《抱朴子内篇校释》3 王明:《太平经合校》4 陈垣:《道家金石略》5 卿希泰:《中国道教史》6 太虚:《太虚大师全书》7 张继禹主编:《中华道藏》8 鲁迅:《鲁迅全集》9 石峻:《中国佛教思想资料选编》10 吕澂:《中国佛学源流略讲》历史学论文引用国外学术著作前10名1 杰弗里巴勒克拉夫著,杨豫译:《当代史学主要趋势》2 R. G. 柯林武德著,何兆武译:《历史的观念》3 L. S. 斯塔夫里阿诺斯著,吴象婴译:《全球通史:1500年以前的世界》4 亚里士多德(Aristotle)著,吴寿彭译:《政治学》5 希罗多德著,王以铸译:《历史》6 信夫清三郎著,天津社会科学院译:《日本外交史》7 伊曼纽尔沃勒斯坦著,尤来寅译:《现代世界体系》8 李约瑟著,《中国科学技术史》翻译小组译:《中国科学技术史》9 柯文著,林同奇译:《在中国发现历史:中国中心观在美国的兴起》10 费尔南布罗代尔著,顾良译:《15至18世纪的物质文明、经济和资本主义》历史学论文引用国内学术著作前10名1 梁启超:《饮冰室合集》2 严复著,王栻编:《严复集》3 鲁迅:《鲁迅全集》4 上海图书馆:《汪康年师友书札》5 郑观应著,夏东元编:《郑观应集》6 张謇:《张謇全集》7 顾颉刚:《古史辨》8 李大钊:《李大钊文集》9 康有为著,汤志钧编:《康有为政论集》10 陈寅恪:《金明馆丛稿二编》考古学论文引用国内学术著作前10名1 费孝通:《中华民族多元一体格局》2 费孝通:《费孝通文集》3 费孝通:《乡土中国,生育制度》4 中共中央统战部:《民族问题文献汇编》5 金炳镐:《民族理论通论》6 林耀华:《民族学通论》7 庄孔韶:《人类学通论》8 王建民:《中国民族学史》9 王尧:《敦煌本吐蕃历史文书》10 宁骚:《民族与国家:民族关系与民族政策的国际比较》中国文学论文引用国外学术著作前10名1 黑格尔著;朱光潜译:《美学》2 勒内韦勒克著;刘象愚译:《文学理论》3 恩斯特卡西尔著;甘阳译:《人论》4 巴赫金著;钱中文主编;白春仁、李兆林等译:《巴赫金全集》5 亚里斯多德著;陈中梅译:《诗学》6 海德格尔著;陈嘉映等译:《存在与时间》7 汉斯格奥尔格加达默尔著;洪汉鼎译:《真理与方法:哲学诠释学的基本特征》8 丹尼尔贝尔著;赵一凡译:《资本主义文化矛盾》9 马泰卡林内斯库著;顾爱彬译:《现代性的五副面孔:现代主义、先锋派、颓废、媚俗艺术、后现代主义》10 爱克曼辑录;朱光潜译:《歌德谈话录》中国文学论文引用国内学术著作前10名1 鲁迅:《鲁迅全集》2 沈从文:《沈从文文集》3 唐圭璋编:《词话丛编》4 钱钟书:《管锥编》5 胡适著,欧阳哲生编:《胡适文集》6 赵家璧主编:《中国新文学大系》7 钱钟书:《谈艺录》8 丁福保:《历代诗话续编》9 郭绍虞主编:《中国历代文论选》10 闻一多著,孙党伯等主编:《闻一多全集》外国文学论文引用国外学术著作前10名1 米巴赫金著,钱中文主编,晓河等译:《巴赫金全集》2 黑格尔著,朱光潜译:《美学》3 爱德华W.萨义德著,王宇根译:《东方学》4 莎士比亚著,朱生豪等译:《莎士比亚全集》5 勒内韦勒克等著,刘象愚等译:《文学理论》6 米巴赫金著,白春仁等译:《陀思妥耶夫斯基诗学问题》7 艾勒克博埃默著,盛宁等译:《殖民与后殖民文学》8 马丁海德格尔著,陈嘉映等译:《存在与时间》9 亚里士多德著,罗念生译:《诗学》10 苏珊S.兰瑟著,黄必康译:《虚构的权威:女性作家与叙述声音》外国文学论文引用国内学术著作前10名1 鲁迅:《鲁迅全集》2 朱立元:《当代西方文艺理论》3 申丹:《叙述学与小说文体学研究》4 刘海平等主编:《新编美国文学史》5 伍蠡甫:《西方文论选》6 王岳川:《后殖民主义与新历史主义文论》7 侯维瑞:《现代英国小说史》8 李赋宁:《欧洲文学史》9 瞿世镜:《当代英国小说》10 黄源深:《澳大利亚文学史》语言学论文引用国外学术著作前10名1 M. A. K. Halliday, AnIntroduction to Functional Grammar2 费尔迪南德索绪尔著,高名凯译:《普通语言学教程》3 Dan Sperber, Relevance:Communication and Cognition4 George Lakoff, Metaphors We Live by5 赵元任著,吕叔湘译:《汉语口语语法》6 George Lakoff, Women, Fire, and DangerousThings: What CategoriesReveal about the Mind7 Ronald W. Langacker, Foundations ofCognitive Grammar8 Noam Chomsky, Minimalist Program,Cambridge9 太田辰夫著,蒋绍愚等译:《中国语历史文法》10 S.C.Levinson, Pragmatics语言学论文引用国内学术著作前10名1 朱德熙:《语法讲义》2 王力:《汉语史稿》3 沈家煊:《不对称和标记论》4 罗新璋:《翻译论集》5 吕叔湘:《中国文法要略》6 张敏:《认知语言学与汉语名词短语》7 张伯江:《汉语功能语法研究》8 吕叔湘:《汉语语法分析问题》9 赵艳芳:《认知语言学概论》10 何兆熊:《新编语用学概要》文化学论文引用国外学术著作前10名1 塞缪尔.P.亨廷顿,周琪等译:《文明的冲突与世界秩序的重建》2 丹尼尔贝尔著,赵一凡等译:《资本主义文化矛盾》3 爱德华W.萨义德著,王宇根译:《东方学》4 让波德里亚著,刘成富等译:《消费社会》5 恩斯特卡西尔著,甘阳译:《人论》6 迈克费瑟斯通著,刘精明译:《消费文化与后现代主义》7 约翰汤姆林森著,冯建三译:《文化帝国主义》8 弗雷德里克詹姆逊著,唐小兵译:《后现代主义与文化理论》9 罗兰罗伯森著,梁光严译:《全球化:社会理论和全球文化》10 克利福德格尔兹著,纳日碧力戈译:《文化的解释》文化学论文引用国内学术著作前10名1 鲁迅:《鲁迅全集》2 严复:《严复集》3 梁启超:《饮冰室合集》4 罗钢:《文化研究读本》5 费孝通:《乡土中国》6 王宁:《全球化与后殖民批评》7 胡适:《胡适文集》8 梁漱溟:《梁漱溟全集》9 陈寅恪:《金明馆丛稿二编》10 李大钊:《李大钊文集》艺术学论文引用国外学术著作前10名1 黑格尔著,朱光潜译:《美学》2 马泰卡林内斯库著,顾爱彬等译:《现代性的五副面孔:现代主义、先锋派、颓废、媚俗艺术、后现代主义》3 朗格著,刘大基等译:《情感与形式》4 安德烈巴赞著,崔君衍译:《电影是什么?》5 唐纳德杰格劳特等著,汪启璋等译,《西方音乐史》6 特里伊格尔顿著,王杰等译:《美学意识形态》7 恩斯特卡西尔著,甘阳译:《人论》8 鲁道夫阿恩海姆著,滕守尧等译:《艺术与视知觉》9 布莱希特著,丁扬忠等译,《布莱希特论戏剧》10 亚里士多德著,罗念生译:《诗学》艺术学论文引用国内学术著作前10名1 上海书画出版社:《历代书法论文选》2 杨荫浏:《中国古代音乐史稿》3 中国戏曲研究院:《中国古典戏曲论著集成》4 程季华:《中国电影发展史》5 《中国音乐文物大系》总编辑部编:《中国音乐文物大系》6 宗白华:《美学散步》7 鲁迅:《鲁迅全集》8 钟惦棐:《起搏书》9 汪毓和:《中国近现代音乐史》10 黄翔鹏:《传统是一条河流》管理学论文引用国外学术著作前10名1 迈克尔波特著,陈小悦译:《竞争优势》2 R.H.科斯等著,刘守英译:《财产权利与制度变迁:产权学派与新制度学派译文集》3 彼得圣吉著,郭进隆译:《第五项修炼:学习型组织的艺术与实务》4 熊彼特著,何畏等译:《经济发展理论:对于利润、资本、信贷、利息和经济周期的考察》5 迈克尔波特著,陈小悦译:《竞争战略》6 小艾尔弗雷德D.钱德勒著,重武译:《看得见的手:美国企业的管理革命》7 Ikujiro Nonaka:KnowledgeCreating Company:How Japanese CompaniesCreate the Dynamics of Innovation8 Oliver E.Williamson:The Economic Institutionsof Capitalism:Firms,Markets,Relational Contracting9 道格拉斯C. 诺斯著,陈郁等译:《经济史中的结构与变迁》10 Edith Tilton Penrose:Theory of the Growth ofthe Firm管理学论文引用国内学术著作前10名1 张维迎:《博弈论与信息经济学》2 张维迎:《企业理论与中国企业改革》3 张维迎:《企业的企业家:契约理论》4 傅家骥:《技术创新学》5 王缉慈等:《创新的空间:企业集群与区域发展》6 马士华等:《供应链管理》7 梁能:《公司治理结构:中国的实践与美国的经验》8 谢识予编:《经济博弈论》9 俞可平:《治理与善治》10 李维安等:《公司治理》经济学论文引用国外学术著作前10名1 R. H. 科斯等著,刘守英译:《财产权利与制度变迁:产权学派与新制度学派译文集》2 亚当斯密著,郭大力等译:《国民财富的性质和原因的研究》3 道格拉斯C.诺斯著,陈郁等译:《经济史中的结构与变迁》4 迈克尔波特著,李明轩等译:《国家竞争优势》5 柯武刚等著,韩朝华译:《制度经济学:社会秩序与公共政策》6 熊彼特著,何畏译:《经济发展理论:对于利润、资本、信贷、利息和经济周期的考察》7 道格拉斯?C.诺斯著,刘守英译:《制度、制度变迁与经济绩效》8 迈克尔波特著,陈小悦译:《竞争优势》9 马歇尔著,朱志泰等译:《经济学原理》10 青木昌彦著,周黎安译:《比较制度分析》经济学论文引用国内学术著作前10名1 张维迎:《博弈论与信息经济学》2 王缉慈:《创新的空间:企业集群与区域发展》3 卢现祥:《西方新制度经济学》4 林毅夫:《中国的奇迹:发展战略与经济改革》5 谢识予:《经济博弈论》6 张维迎:《企业理论与中国企业改革》7 林毅夫:《制度、技术与中国农业发展》8 吴必虎:《区域旅游规划原理》9 保继刚:《旅游地理学》10 中国科学院可持续发展研究组:《中国可持续发展战略报告》政治学论文引用国外学术著作前10名1 塞缪尔.P.亨廷顿著,王冠华等译:《变化社会中的政治秩序》2 兹比格纽布热津斯基著,中国国际问题研究所译:《大棋局:美国的首要地位及其地缘战略》3 亚历山大温特著,秦亚青译:《国际政治的社会理论》4 亚里士多德著,吴寿彭译:《政治学》5 詹姆斯多尔蒂等著,阎学通等译:《争论中的国际关系理论》6 塞缪尔.P.亨廷顿著周琪等译:《文明的冲突与世界秩序的重建》7 约翰罗尔斯著,何怀宏译:《正义论》8 让雅克卢梭著,何兆武译:《社会契约论》9 加布里埃尔A. 阿尔蒙德等著,曹沛霖等译:《比较政治学:体系、过程和政策》10 塞缪尔.P.亨廷顿著,刘军宁译:《第三波:20世纪后期民主化浪潮》政治学论文引用国内学术著作前10名1 王逸舟:《西方国际政治学:历史与理论》2 倪世雄:《当代西方国际关系理论》3 王逸舟:《当代国际政治析论》4 李大钊:《李大钊文集》5 陆学艺:《当代中国社会阶层研究报告》6 王浦劬:《政治学基础》7 俞可平:《治理与善治》8 王泰平,裴坚章:《中华人民共和国外交史》9 阎学通:《中国国家利益分析》10 王绳祖:《国际关系史》法学论文引用国外学术著作前10名1 埃德加博登海默著,邓正来译:《法理学:法律哲学与法律方法》2 孟德斯鸠著,张雁琛译:《论法的精神》3 亚里士多德(Aristotle)著,吴寿彭译:《政治学》4 黑格尔(G.W.F.Hegel)著,范扬译:《法哲学原理》5 约翰罗尔斯(John Rawls)著,何怀宏译:《正义论》6 理查德A.波斯纳(Richard A.Posner)著,蒋兆康译:《法律的经济分析》7 切萨雷贝卡里亚(Beccaria)著,黄风译:《论犯罪与刑罚》8 埃德加博登海默(Edgar Bodenheimer)著,邓正来译:《法理学:法律哲学与法律方法》9 约翰洛克(John Locke)著,瞿菊农等译:《政府论》10 亨利詹姆斯萨姆那梅因(Henry James Sumner Maine)著,沈景一译:《古代法》法学论文引用国内学术著作前10名1 王泽鉴:《民法学说与判例研究》2 张明楷:《刑法学》3 梁慧星:《民法总论》4 朱苏力:《法治及其本土资源》5 马克昌:《犯罪通论》6 周枏:《罗马法原论》7 王名扬:《美国行政法》8 王名扬:《法国行政法》9 季卫东:《法治秩序的建构》10 张文显:《二十世纪西方法哲学思潮研究》教育学论文引用国外学术著作前10名1 联合国教科文组织国际教育发展委员会编著,华东师范大学比较教育研究所译:《学会生存:教育世界的今天和明天》2 联合国教科文组织总部中文科译:《教育财富蕴藏其中:国际21世纪教育委员会报告》3 伯顿克拉克著,王承绪等译:《高等教育系统:学术组织的跨国研究》4 雅斯贝尔斯著,邹进译:《什么是教育》5 约翰杜威著,王承绪译:《民主主义与教育》6 约翰S.布鲁贝克著,郑继伟、王承旭等译:《高等教育哲学》7 威廉姆E.多尔著,王红宇译:《后现代课程观》8 约翰杜威著,赵祥麟等编译:《杜威教育论著选》9 伯顿克拉克主编,王承绪等译:《高等教育新论:多学科的研究》10 约翰罗尔斯著,何怀宏等译:《正义论》教育学论文引用国内学术著作前10名1 钟启泉:《为了中华民族的复兴,为了每位学生的发展:基础教育课程改革纲要解读》2 施良方:《课程理论:课程的基础、原理与问题》3 石中英:《知识转型与教育改革》4 中国教育与人力资源问题报告课题组:《从人口大国迈向人力资源强国》5 教育部师范教育司:《教师专业化的理论与实践》6 张华:《课程与教学论》7 叶澜:《教师角色与教师发展新探》8 蔡元培著,中国蔡元培研究会编:《蔡元培全集》9 吴康宁:《教育社会学》10 施良方:《学习论:学习心理学的理论与原理》心理学论文引用国外学术著作前10名1 劳伦斯A.珀文著,周榕等译:《人格科学》2 伯格著,陈会昌等译:《人格心理学》3 劳伦斯A.珀文等著,黄希庭主译:《人格手册:理论与研究》4 Alan D.Baddeley:Working Memory5 Albert Bandura:Self-efficacy:the Exercise of Control6 R.S.Lazarus:Stress,Appraisal,andCoping7 杜舒尔兹著,杨立能等译:《现代心理学史》8 Arthur S. Reber:Implicit Learningand Tacit Knowledge:an Essay onthe Cognitive Unconscious9 Josef Perner:Understanding theRepresentational Mind10 波林著,高觉敷译:《实验心理学史》心理学论文引用国内学术著作前10名1 王甦:《认知心理学》2 杨治良:《记忆心理学》3 张文新:《儿童社会性发展》4 林崇德:《发展心理学》5 彭聃龄:《汉语认知研究》6 葛鲁嘉:《心理文化论要中西心理学传统跨文化解析》7 沈渔邨:《精神病学》8 叶浩生:《西方心理学的历史与体系》9 侯杰泰:《结构方程模型及其应用》10 车文博:《西方心理学史》新闻传播学论文引用国外学术著作前10名1 沃纳赛佛林等著,郭镇之等译:《传播理论:起源、方法与应用》2 韦尔伯施拉姆等著,陈亮等译:《传播学概论》3 尤尔根哈贝马斯著,曹卫东等译:《公共领域的结构转型》4 迈克尔埃默里等著,展江译:《美国新闻史:大众传播媒介解释史》5 赫伯特马歇尔麦克卢汉著,何道宽译:《理解媒介:论人的延伸》6 丹尼斯麦奎尔等著,祝建华等译:《大众传播模式论》7 皮埃尔布尔迪厄著,许钧译:《关于电视》8 韦尔伯施拉姆等著,中国人民大学新闻系译:《报刊的四种理论》9 罗杰菲德勒著,明安香译:《媒介形态变化:认识新媒介》10 杰拉尔德.格罗斯主编,齐若兰译:《编辑人的世界》新闻传播学论文引用国内学术著作前10名1 王立名:《科学技术期刊编辑教程》2 鲁迅:《鲁迅全集》3 郭庆光:《传播学教程》4 方汉奇:《中国新闻事业通史》5 李兴昌:《科技论文的规范表达:写作与编辑》6 全国出版专业职业资格考试办公室:《出版专业理论与实务》7 戈公振:《中国报学史》8 李良荣:《新闻学概论》9 陈力丹:《舆论学:舆论导向研究》10 徐耀魁:《西方新闻理论评析》图书情报学论文引用国外学术著作前10名1 尼古拉尼葛洛庞蒂著,胡泳等译:《数字化生存》2 阮冈纳赞著,夏云等译:《图书馆学五定律》3 赫伯特马歇尔麦克卢汉著,何道宽译:《理解媒介:论人的延伸》4 阿姆斯著,施伯乐等译:《数字图书馆概论》5 施拉姆等著,陈亮等译:《传播学概论》6 沃纳赛佛林等著,郭镇之等译:《传播理论:起源、方法与应用》7 韩家炜等著,范明等译:《数据挖掘:概念与技术》8 麦奎尔等著,祝建华等译:《大众传播模式论》9 米哈依洛夫)等著,徐新民等译:《科学交流与情报学》10 尤尔根哈贝马斯著,曹卫东等译:《公共领域的结构转型》、图书情报学论文引用国内学术著作前10名1 吴建中:《21世纪图书馆新论》2 徐引篪等:《现代图书馆学理论》3 孟广均等:《信息资源管理导论》4 邱均平:《文献计量学》5 吴慰慈等:《图书馆学概论》6 孟广均:《国外图书馆学情报学研究进展》7 严怡民:《现代情报学理论》8 严怡民:《情报学概论》9 郭庆光:《传播学教程》10 黄宗忠:《图书馆学导论》体育学论文引用国外学术著作前9名1 国际奥林匹克委员会制订,詹雷译:《奥林匹克宪章》2 杰科克利(Jay J. Coakley)著,管兵译:《体育社会学:议题与争议》3 迈克尔利兹(Michael A. Leeds)著,杨玉明等译:《体育经济学》4 皮埃尔德顾拜旦(Pierre de Coubertin)著,詹汝琮等译:《奥林匹克理想》5 休斯(Charles F. C. Hughes)著,杨一民等译:《足球获胜公式》6 马修D. 尚克(Matthew D. Shank)著,董进霞译:《体育营销学战略性观点》7 理查德考克斯(Richard H. Cox)著,张力为等译:《运动心理学:概念与应用》8 杰弗瑞戈比(Geoffrey Godbey)著,康筝译:《你生命中的休闲》9 K. 吐依(Kristine Toohey)著,朱振欢译:《真实的奥运会》体育学论文引用国内学术著作前10名1 中国群众体育现状调查课题组:《中国群众体育现状调查与研究》2 田麦久:《运动训练学》3 卢元镇:《中国体育社会学》4 田麦久:《运动训练科学化探索》5 鲍明晓:《体育产业:新的经济增长点》6 张力为:《体育运动心理学研究进展》7 文超:《田径运动高级教程》8 曲绵域:《实用运动医学》9 马启伟:《体育运动心理学》10 全国体育学院教材委员会,任海主编:《奥林匹克运动》哪些人文社科著作引用最多。

20世纪最重要的100本社会学著作1、Weber Max:Economy and Society马克斯·韦伯:《经济与社会》2、Mills Charles Wright:The Sociological Imagination查尔斯·赖特·米尔斯:《社会学的想象力》3、Merton Robert K.:Social Theory and Social Structure罗伯特·默顿:《社会理论与社会结构》4、Weber M.:The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism 马克斯·韦伯:《新教伦理与资本主义精神》5、Berger P.L. and Luckmann, T.:The Social Construction of Reality 彼得·柏格,汤姆斯·卢克曼:《知识社会学:社会实体的建构》6、Bourdieu Pierre:Distinction: A Social Critique of the Judgment of Taste皮埃尔·布迪厄:《区隔:趣味判断的社会学批判》7、Elias Norbert:The Civilizing Process诺伯特·埃利亚斯:《文明的进程》8、Habermas Jürgen:The Theory of Communicative Action尤尔根·哈贝马斯:《交往行为理论》9、Parsons Talcott:The Structure of Social Action塔尔科特·帕森斯:《社会行动的结构》10、Goffman Erving:The Presentation of Self in Everyday Life 欧尔文·戈夫曼:《日常生活的自我呈现》11、Mead George Herbert:Mind, Self and Society乔治·赫伯特.米德:《心灵、自我与社会》12、Parsons Talcott:The Social System塔尔科特·帕森斯:《社会系统》13、Durkheim Emile:The Elementary Forms of Religious Life 爱弥尔·涂尔干:《宗教生活的基本形式》14、Giddens Anthony:The Constitution of Society安东尼·吉登斯:《社会的构成》15、Wallerstein Immanuel:The Modern World-System伊曼纽尔·沃勒斯坦:《现代世界体系》16、Foucault Michel:Discipline and Punish : the Birth of the Prison 米歇尔·福柯:《规训与惩罚:监狱的诞生》17、Kuhn Thomas S.:The Structure of Scientific Revolutions托马斯·库恩:《科学革命的结构》18、Simmel Georg:Sociology格奥尔格·齐美尔:《社会学》19、Beck Ulrich:Risk Society乌尔里希·贝克:《风险社会》20、Braverman Harry:Labour and Monopoly Capital哈里·布雷弗曼:《劳动与垄断资本——二十世纪中劳动的退化》21、Adorno Theodor W. and Horkheimer Max:Dialectic of Enlightenment西奥多·阿多诺,麦克斯·霍克海默:《启蒙辩证法》22、Gramsci Antonio:Prison Notebooks安东尼奥·葛兰西:《狱中札记》23、Coleman James Samuel:Foundations of Social Theory詹姆斯·萨缪尔·科尔曼:《社会理论的基础》24、Habermas Jürgen:Knowledge and Human Interests尤尔根·哈贝马斯:《知识与人类利益》25、Moore B.:The Social Origins of Dictatorship and Democracy 巴林顿·摩尔:《民主与专制的社会起源》26、Polanyi Karl:The Great Transformation卡尔·波兰尼:《大转型》27、Blau Peter Michael and Duncan Otis Dudley:The American Occup彼得·布劳,奥迪斯·戴德里·邓肯:《美国职业结构》28、Gouldner Alvin W.:The Coming Crisis of Western Sociology 阿尔文·古德纳:《西方社会学即将到来的危机》29、Luhmann Niklas:Social Systems尼克拉斯·卢曼:《社会系统》30、Mannheim Karl:Ideology and Utopia卡尔·曼海姆:《意识形态与乌托邦》31、Becker Howard S.:Outsiders: Studies in the Sociology of Deviance霍华德·贝克尔:《局外人:越轨的社会学研究》32、Marx Karl:Capital. A Critique of Political Economy卡尔·马克思:《资本论》33、Olson Mancur:The Logic Collective Action曼库尔·奥尔森:《集体行动的逻辑》34、Durkheim Emile:The Division of Labor in Society爱弥尔·涂尔干:《劳动分工论》35、Durkheim Emile:The Rules of Sociological Method爱弥尔·涂尔干:《社会学方法的准则》36、Garfinkel Harold:Studies in Ethnomethodology哈罗德·加芬克尔:《常人方法学研究》37、Goffman Erving:Asylums欧尔文·戈夫曼:《避难所》38、Lipset Seymour Martin:Political Man西摩·马丁·李普塞特:《政治人》39、Mills Charles Wright:The Power Elite查尔斯·赖特·米尔斯:《权力精英》40、Bourdieu Pierre:The Logic of Practice皮埃尔·布迪厄:《实践的逻辑》41、Cardoso Fernando Henrique and, Faletto, Enzo:Dependency and Development in Latin America费南多·恩希齐·卡多索,恩佐·法雷图:《拉丁美洲的依附与发展》42、Dahrendorf R.:Class and Class Conflict in an Industrial Society 拉夫·达伦多夫:《工业社会中的阶级与阶级冲突》43、Giddens Anthony:The Consequences of Modernity安东尼·吉登斯:《现代性的后果》44、Goffman Erving:Stigma欧尔文·戈夫曼:《污记》45、Kanter R.M.:Men and Women of the Corporation罗莎贝丝·坎特:《公司里的男人和女人》46、Schütz Alfred:The Phenomenology of the Social World阿尔弗雷德·舒茨:《社会世界的现象学》47、Berger Peter L.:Invitation to Sociology彼得·柏格:《社会学的邀请》48、Bourdieu Pierre and Passeron Jean-Claude:Reproduction in Education, Society and Culture皮埃尔·布迪厄,让·克劳得·帕松:《教育、社会和文化中的再生产》49、Etzioni Amitai:The Active Society阿米泰·埃奇奥尼:《积极的社会》50、Glaser Barney G. and Strauss Anselm L.:The Discovery of Grounded Theory巴尼·格拉斯,安瑟伦·斯特劳斯:《扎根理论的发现》51、Habermas J.:The Structural Transformation of the Public Sphere尤尔根·哈贝马斯:《公共领域的结构转型》52、Sorokin Pitirim A.:Social and Cultural Dynamics皮特林·索罗金:《社会和文化的动力》53、Touraine A.:Production de la societe阿兰·图海纳:《社会的生产》54、Weber Max:Sociology of Religion马克斯·韦伯:《宗教社会学》55、Weber Max:The Methodology of the Social Sciences马克斯·韦伯:《社会科学方法论》56、Arendt Hannah:The Origins of Totalitarianism汉娜·阿伦特:《极权主义的起源》57、Boudon Raymond:The Logic of Social Action雷蒙·布东:《社会行动的逻辑》58、Braudel Fernand:Civilization and Capitalism费尔南·布罗代尔:《文明和资本主义》59、Durkheim Emile:The Suicide爱弥尔·涂尔干:《自杀论》60、Geertz Clifford:The Interpretation of Cultures柯利弗德·格尔兹:《文化的阐释》61、Giddens Anthony:Sociology安东尼·吉登斯:《社会学》62、Janowitz Morris:The Professional Soldier莫里斯·加诺维:《职业士兵》63、Lazarsfeld Paul Felix and Rosenberg Morris:The Language of Social Research保尔·拉扎斯菲尔德,莫里斯.罗森伯格:《社会研究的语言》64、Lukács Georg:History and Class Consciousness格奥尔格·卢卡奇:《历史与阶级意识》65、Mies Maria:Patriarchy and Accumulation on World Scale 玛丽亚·密斯:《父权制与世界范围内的资本积累》66、Nisbet Robert A.:The Sociological Tradition罗伯特·尼斯贝特:《社会学传统》67、Palmer Thompson Eric:The Making English Labour Class 埃里克·汤普森:《英国工人阶级的形成》68、Riesman David:The Lonely Crowd大卫·里斯曼:《孤独的人群》69、Schütz Alfred:Collected Papers阿尔弗雷德·舒茨:《舒茨文选》70、Simmel Georg:The Philosophy of Money格奥尔格·齐美尔:《货币哲学》71、Whyte William Foote:Street Corner Society威廉·富特·怀特:《街角社会》72、Alexander Jeffrey C.:Theoretical Logic in Sociology 杰弗里·亚历山大:《社会学的理论逻辑》73、Althusser L.:Reading Capital路易斯·阿尔都塞:《阅读<资本论>》74、Anderson Benedict:Imagined Communities本尼迪克·安德森:《想像的共同体》75、Arendt Hannah:The Human Condition汉娜·阿伦特:《人的境况》76、Baumann Zygmunt:Postmodern Ethics齐格蒙特·鲍曼:《后现代伦理学》77、Beauvoir Simone de:The Second Sex西蒙·波伏娃:《第二性》78、Benedict Ruth:Patterns of Culture鲁斯·本尼迪克特:《文化模式》79、Blumer Herbert:Symbolic Interactionism. Perspective and Method赫伯特·布鲁默:《符号互动论:视角与方法》80、Boudon Raymond:The Unintended Consequences of Social Action雷蒙·布东:《社会行动的意外后果》81、Bourdieu Pierre:Outline of a Theory Practice皮埃尔·布迪厄:《实践理论大纲》82、Castells Manuel:The Urban Question曼纽尔·卡斯特尔:《都市问题》83、Crozier Michel J.:The Bureaucratic Phenomenon米歇尔·克罗齐埃:《科层现象》84、Crozier Michel J. and Friedberg Erhard:Actors and Systems 米歇尔·克罗齐埃,埃哈尔·费埃德伯格:《行动者与系统》85、Fanon Frantz:The Wretched of the Earth弗朗茨·法农:《地球上的不幸者》86、Friedmann G.:Problemes humains du machinisme industriel 乔治斯·弗里德曼:《工业社会》87、Gans Herbert J.:The Urban Villagers赫伯特·甘斯:《城市村民》88、Gerth H.H. and Mills Ch.W.:From Max Weber: Essays in Sociology汉斯·格斯,赖特·米尔斯:《马克斯·韦伯:社会学论文集》89、Giddens Anthony:New Rules of the Sociological Method安东尼·吉登斯:《社会学方法的新规则》90、Giddens Anthony:Modernity and Self-Identity安东尼·吉登斯:《现代性与自我认同》91、Goffman Erving:Frame Analysis欧尔文·戈夫曼:《框架分析》92、Hughes Everett Charrington:The Sociological Eye埃弗雷特·休斯:《社会学见解》93、Mann Michael:The Sources of Social Power迈克尔·曼:《社会权力的来源》94、Marx Karl:Economic and Philosophic Manuscripts of 1卡尔·马克思:《1844年经济学和哲学手稿》95、Mauss Marcel:The Gift马塞尔·莫斯:《论礼物》96、Popper Karl R.:The Logic of Scientific Discovery卡尔·波普尔:《科学发现的逻辑》97、Poulantzas Nicos:Political Power and Social Class尼科斯·普兰查斯:《政治权力与社会阶级》98、Sorokin Pitirim A.:Social and Cultural Mobility皮特林·索罗金:《社会和文化动力》99、Thomas William Isaac and Znaniecki, Florian:The Polish Peasant in Europe and America威廉·伊萨克·托马斯,兹纳涅茨基:《身处欧美的波兰农民》100、Wittgenstein Ludwig:Philosophical Investigations路德维希·维特根斯坦:《哲学研究》。

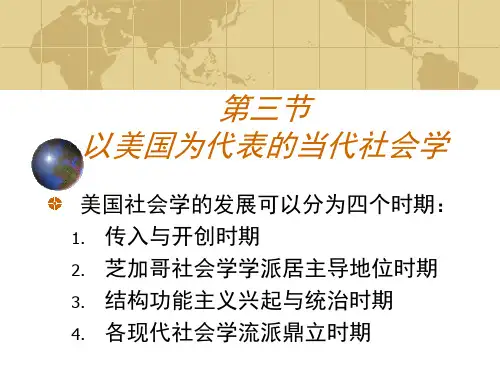

20世纪初至30年代,围绕芝加哥大学社会学系形成的社会学学派。

1892年美国社会学家A.W.斯莫尔在芝加哥大学建立了世界上第一个社会学系,开设了第一个社会学研究生班,与G.E.文森特合写了第一部社会学教科书《社会研究导论》(1894),并于1895年创立了美国第一个社会学刊物《美国社会学杂志》。

社会学系创立后,斯莫尔先后聘用了文森特、W.I.托马斯、R.E.帕克、E.W.伯吉斯等人,形成了该系强大的师资阵容。

到20年代,在帕克等人的努力下,该系日臻完善,每年招收200余名研究生,300余名本科生,开设40多门课程,成为同期美国及世界上最成功的社会学系。

以后影响日益扩大,逐步形成了芝加哥学派。

在美国当时占统治地位的实用主义哲学思潮影响下,芝加哥学派对新兴的芝加哥城市的社会问题开展了一系列的实证研究,从而使这个学派总体上具有重视经验研究和以解决实际社会问题(特别是城市问题)为主的应用研究的特征。

托马斯和F.W.兹纳尼茨基合著的《波兰农民在欧洲和美国》(1918~1920)是该学派最有影响的代表作。

芝加哥学派对人文区位、邻里关系、人口、种族、犯罪、贫民窟等问题的研究,是都市社会学研究的范例。

这一时期芝加哥学派的主要学术成果有:帕克等人著的《城市──对都市环境研究的提议》(1925)、《都市社区》(1926),伯吉斯的《家庭──相互影响的个性之统一体》(1926),L.沃思的《都市生活是一种生活方式》(1938),H.佐巴夫的《黄金海岸和贫民窟》(1929),F.R.思雷舍的《团伙》(1927),等等。

芝加哥学派的经验社会学方向对后来美国社会学研究方法的发展产生了重要的影响。

到了30年代,哈佛大学、哥伦比亚大学等相继形成了自己的社会学研究中心。

1 935年美国社会学会创办了《美国社会学评论》,不再以芝加哥大学的社会学刊物为全美社会学会刊。

这一变更标志着芝加哥学派在美国社会学界统治地位的减弱。

对于每一个或具有宗教,或具有政治,再或具有学术信仰的人来说,他的心中都会有一片圣地。

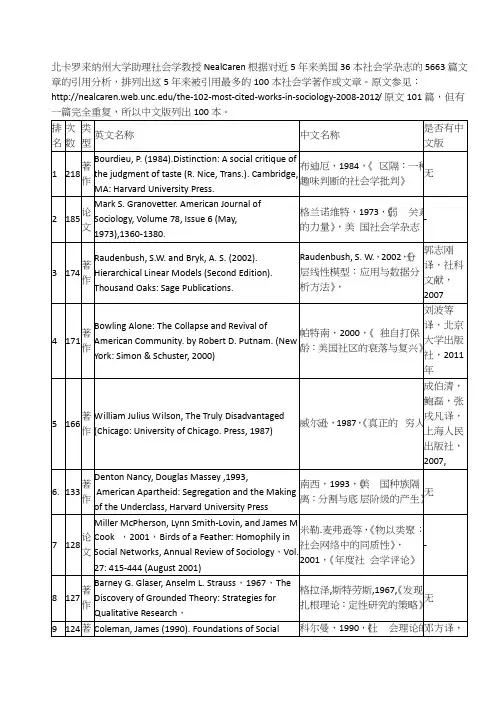

美国社会学杂志引用最多的50本著述1.Bourdieu, P. (1984).Distinction: A social critique of the judgement of taste (R. Nice,Trans.). Cambridge, MA: Harvard University Press.布迪厄,1984,《区隔:一种趣味判断的社会学批判》2.Mark S. Granovetter.American Journal of Sociology, Volume 78, Issue 6 (May, 1973),1360-1380.格兰诺维特,1973,《弱关系的力量》3.Raudenbush,S.W. and Bryk,A.S. (2002). Hierarchical Linear Models (Second Edition).ThousandOaks: Sage Publications.Raudenbush,S.W.,2002,《分层线性模型:应用与数据分析方法》4.Bowling Alone: The Collapseand Revival of American Community. by Robert D. Putnam. (New York:Simon & Schuster, 2000)帕特南,2000,《独自打保龄:美国社区的衰落与复兴》5.William Julius Wilson, The TrulyDisadvantaged (Chicago: University of Chicago. Press,1987)威尔逊,1987,《真正的穷人》6.Denton Nancy,Douglas Massey ,1993,American Apartheid: Segregation andthe Making of the Underclass, Harvard University Press南西,1993,《美国种族隔离:分割与底层阶级的产生》ler McPherson, Lynn Smith-Lovin, andJames M Cook ,2001,Birds of a Feather: Homophily in SocialNetworks,Annual Review of Sociology,Vol. 27: 415-444 (Volume publicationdate August 2001)米勒.麦弗逊等,2001,《物以类聚:社会网络中的同质性》,8.Barney G.Glaser, AnselmL. Strauss,1967,The Discovery of Grounded Theory: Strategies for Qualitative Research,格拉泽,斯特劳斯,1967,《发现扎根理论:定性研究的策略》9.Coleman,James (1990). Foundations ofSocial Theory. Cambridge: Harvard University Press.科尔曼,1990,《社会理论的基础》10.Ann Swidler. Culture in Action: Symbolsand Strategies. American Sociological Review, Volume 51, Issue 2(Apr., 1986), 273-286.安.斯威德勒,1986,《行动中的文化:象征与战略》11.Paul J.DiMaggio and Walter W.Powell,1983,The Iron Cage Revisited: Institutional Isomorphism andCollective Rationality in Organizational Fields,American Sociological Review Vol. 48, No. 2 (Apr., 1983), pp. 147-160保罗 J.迪马乔和瓦尔特W.鲍威尔,1983,《重新审视铁笼:组织领域的制度同构与集体理性》12.Annette Lareau,2003,Unequal Childhoods:Class, Race, and Family Life,University of California Press安妮特·拉鲁,2003,《不平等的童年:阶级,种族,和家庭生活》13.West, C. and Zimmerman,D.H. ,1987,Doing Gender, Gender and Society, Vol.1, No. 2. (Jun., 1987), pp. 125-151.沃特斯, 齐默尔曼,1987,《做性别》14.ErvingGoffman,1959,The Presentation of Self in Everyday Life, Anchor戈夫曼,1959,《日常生活中的自我呈现》15.Elijah Anderson,1999,Code of the Street:Decency, Violence, and the Moral Life of the Inner City,W. W.Norton & Company伊莱贾·安德森,1999,《街道法则》16.Robert J.Sampson ,1997,Neighborhoods and Violent Crime: A Multilevel Study of Collective Efficacy,Science,Vol.277 no. 5328 pp.918-924罗伯特﹒J.桑普森,1997,《社区与暴力犯罪》17.John W.Meyer,1977,Institutionalized Organizations:Formal Structure as Myth and Ceremony ,American Journal of Sociology,Vol. 83, No. 2 (Sep., 1977), pp.340-363梅耶,1977,《制度化组织:作为神话和仪式的正式结构》18.Anthony Giddens,1991,Modernity andSelf-Identity: Self and Society in the Late Modern Age, StanfordUniversity Press吉登斯,1991,《现代性与自我认同》19.Arlie Russell Hochschild,1983,The ManagedHeart: Commercialization of Human Feeling.Berkeley: University of California Press.霍赫希尔德,1983,《情感整饰:人类情感的商业化》20.Mark Granovetter. Economic Action andSocial Structure: The Problem of Embeddedness. American Journal of Sociology, Volume 91, Issue 3 (Nov., 1985)格兰诺维特.《经济行动与社会结构:嵌入性问题》.1985.《美国社会学杂志》20.Bourdieu Pierre, 1977,Outline of aTheory of Practice ,Cambridge Studies in Social and Cultural Anthropology布迪厄,1977,《实践理论大纲》22.Gottfredson,M. R., &Hirschi, T. (1990). A general theory of crime. Stanford,CA:Stanford University Press.迈克尔·戈特弗里德森、特拉维斯·赫希,1990,《犯罪的一般理论》22.William Julius Wilson ,1996,When Work Disappears : The World of the New Urban Poor,Vintage;威尔逊,1996,《当工作消失时》22.James S.Coleman. Social Capital in theCreation of Human Capital. The American Journal of Sociology, Vol.94, Supplement: Organizations and Institutions:Sociological and Economic Approaches to the Analysis of Social Structure.(1988),pp. S95-S120.科尔曼,1988,《社会资本对人类资本的创造》25.David A.Snow, E. Burke Rochford, Jr.,Steven K. Wordenand Robert D. Benford.Frame Alignment Processes,Micromobilization, and Movement Participation.American Sociological Review Vol. 51, No. 4 (Aug., 1986), pp. 464-481斯诺等.1986.《框架整合过程,微动员及运动参与》26.ErvingGoffman,1968, Stigma:Notes onthe Management of SpoiledIdentity, Harmondsworth: Pelican Books.戈夫曼,1968,《污名:受损身份管理札记》27.Travis Hirschi ,Causes of delinquency.Berkeley, CA: University of California Press, 1969.特拉维斯·赫希,,1969,《少年犯罪原因》28.William H. Sewell, (1992), A theory ofstructure: duality, agency, and transformation.American Journal of Sociology, vol.98, no.1, pp.1-29.西威尔,1992,《关于结构的一个理论》28.J. Scott Long. Regression Models forCategorical and Limited Dependent Variables. Thousand Oaks, Calif.:Sage Publications, 1997.拉尔,1997,《类别与受限依变项的回归统计模型》30.Ronald Burt,1992,Structural Holes: The Social Structure of Competition,Harvard University Press罗纳德·伯特,1992,《结构洞:竞争的结构》31.George Herbert Mead, Mind, Self, andSociety. Chicago:University of Chicago Press,1934.乔治.米德,1934,《心灵、自我与社会》32.Alejandro Portes. Social Capital:Its Origins and Applications in ModernSociology. Annual Review ofSociology,Vol. 24. (1998), pp. 1-24.艾勒占德罗·波特斯,1998,《社会资本:起源及其在现代社会学中的应用》33.McLanahan,Sara and Gary Sandefur. 1994.Growing up with a Single Parent: What Helps,What Hurts. Cambridge,MA: Harvard University Press.萨拉.麦克拉纳汉,加里.桑德弗,1994,《在单亲父母抚育下成长:什么有害,什么有助》33.McAdam, D.,Tarrow, S., &Tilly, D. ( 2001). Dynamics of contention. New York and Cambridge,UK: Cambridge University Press.道格·麦克亚当、西德尼·塔罗、查尔斯·蒂利,2001,《斗争的动力》35.John D. McCarthy and Mayer N.Zald,Resource Mobilization and Social Movements: A PartialTheory,American Journal of Sociology,ol. 82, No. 6 (May, 1977), pp.1212-1241麦卡锡、扎尔德,1977,《资源动员和社会运动》36.Alba, R.D.and Nee, V. (2003). Remakingthe American Mainstream: Assimilation and Contemporary Immigration.Cambridge: Harvard University Press.阿尔巴、倪志伟,2003,《重造美国主流:同化和当代移民》36.Peter M.Blau and Otis Dudley Duncan. TheAmerican Occupational Structure. New York: John Wiley& Sons, 1967彼特.布劳、邓肯,1967,《美国的职业结构》36.Radloff L S,The CES-D Scale:ASelf-Report Depression Scale for Research in the GeneralPopulation,Applied Psychological Measurement,June1977 vol.1 no.3 385-401拉德罗夫,《抑郁自评量表:一个在总人口中研究的自我报告抑郁量表》,197739.Alejandro Portes and Rubén G.Rumbaut,2001, Legacies: The Story of the Immigrant Second Generation, University of California Press;亚历山德罗·波茨、鲁本.拉姆鲍特,2001,《遗产:第二代移民的故事》40.Robert J.Sampson, Jeffrey D.Morenoff,and Thomas Gannon-Rowley,ASSESSING “NEIGHBORHOOD EFFECTS”: SocialProcesses and New Directions in Research ,Annual ReviewSociology,2002桑普森等,《评估“邻近效应”:社会过程及研究中的新方向》,2002,《年度社会学评论》41.Charles Tilly,1978,From Mobilization to Revolution,Longman Higher Education查尔斯.蒂利,1978,《从资源动员到革命》41.Pierre Bourdieu ,1990,the Logic ofPractices, Stanford University Press;布迪厄,1990,《实践的逻辑》43.Raewyn Connell. 1995. Masculinities.Cambridge, Polity Press;蕾恩.康奈尔,1995,《男性气概》44.Baron,Reuben M.; Kenny, David A.Themoderator–mediator variable distinction in social psychologicalresearch: Conceptual, strategic, and statistical considerations.Journalof Personality and Social Psychology, Vol 51(6), Dec1986,1173-1182.巴伦、肯尼,《社会心理学研究中调节变量和中介变量之区分》,198645.RobertD. Benford and DavidA. Snow,Framing Processes and Social Movements: AnOverview and Assessment. Annual Review of Sociology.2000,Vol. 26: 611-639本福德、斯诺,《框架过程与社会运动》,200046.Kathryn Edin,MariaKefalas,Promises I Can Keep: Why Poor Women Put Motherhood BeforeMarriage,2005,University of California Press瑟琳.埃丁、玛利亚.可法拉斯,2005,《我可以保持的承诺》47.Meyer, J. W. et al. 1997. World Societyand the Nation-State. American Journal of Sociology, Vol. 103, No.1 (July), pp. 144-81.梅耶等,1997,《全球社会和民族国家》48.Blalock, H.(1967). Toward a theory ofminority-group relations. New York: Wiley.布莱洛克,1967,《迈向一个关于少数群体关系的理论》49.Pierre Bourdieu,1992,An Invitation to Reflexive Sociology,University of Chicago Press布迪厄,1992,《反思社会学的邀请》50.Gordon,M.M. (1964). Assimilation inAmerican Life: The Role of Race, Religion and National Origins. NewYork: Oxford University Press戈登,1964,《美国生活中的同化》。

社会学应读名著100本1.《社会学》戴维.波普诺华夏出版社2.《社会学主要思潮》雷蒙.阿隆华夏(或上海译文)出版社3.《西方社会学》W.D.珀杜河北人民出版社4.《社会学理论》D.P.约翰逊国际文化出版社5.《现代社会学理论》马尔科姆.沃特斯华夏出版社6.《现代西方社会学理论》乔纳森.特纳华夏出版社7.《社会理论的基础》(上、下)詹姆斯.科尔曼社会科学文献出版社8.《社会学十大概念》让.卡泽纳弗上海人民出版社9.《社会学的基本概念》马克斯.韦伯上海人民出版社10.《十九世纪的思想运动》乔治.米德中国城市出版社11.《通过社会学去思考》齐尔格特.鲍曼社会科学文献出版社12.《社会学二十讲》亚历山大华夏出版社13.《世纪末社会理论》杰夫瑞.亚历山大上海人民出版社14.《社会理论与现代社会学》安东尼.吉登斯社会科学文献出版社15.《社会学的想像力》赖特.米尔斯三联书店16.《社会理论与现代性》尼格尔.多德社会科学文献出版社17.《结构主义的视野》汤姆.伯恩斯社会科学文献出版社18.《实用主义与社会学》爱弥尔.涂尔干上海人民出版社19.《社会学与社会组织》米尔斯、帕森斯等浙江人民出版社20.《社会学思想名家》刘易斯.科瑟中国社会科学出版社21.《社会研究与社会政策》罗伯特.默顿三联书店22.《社会生活中的交换与权力》彼得.布劳华夏出版社23.《日常生活中的自我呈现》欧文.戈夫曼浙江人民出版社24.《心灵、自我与社会》乔治.米德上海译文出版社25.《意识形态与乌托邦》卡尔.曼海姆商务印书馆26.《社会契约论》卢梭商务印书馆27.《共有的习惯》爱德华.汤普森上海人民出版社28.《论传统》E.希尔斯上海人民出版社29.《权力与特权:社会分层的理论》格尔哈斯.伦斯基浙江人民出版社30.《历史社会学的兴起》丹尼斯.史密斯上海人民出版社31.《现代性的后果》安东尼.吉登斯译林出版社32.《社会权力的来源》迈克尔.曼上海人民出版社33.《社会是如何可能的》齐美尔广西师范大学出版社34.《学术与政治》马克斯.韦伯三联书店35.《宗教社会学》格奥尔.西美尔上海人民出版社36.《社会的构成》安东尼.吉登斯三联书店37.《现代性与自我认同》安东尼.吉登斯三联书店38.《社会学研究方法论》迪尔凯姆(涂尔干)华夏出版社39.《社会科学方法论》马克斯.韦伯华夏(中央编译)出版社40.《社会科学的比较方法》尼尔.丁.斯梅尔塞社会科学文献出版社41.《道德教育》爱弥尔.涂尔干上海人民出版社42.《共同体与社会》费迪南.滕尼斯商务印书馆43.《社会分工论》爱弥尔.涂尔干三联书店44.《宗教生活的基本形式》爱弥尔.涂尔干上海人民出版社45.《经济与社会》马克斯.韦伯商务印书馆(上卷)、(下卷)46.《货币哲学》格奥尔.西美尔华夏出版社47.《社会学》格奥尔.西美尔华夏出版社48.《知识社会学问题》马克斯.舍勒华夏出版社49.《职业伦理与公民道德》爱弥尔.涂尔干上海人民出版社50.《普通社会学纲要》V.帕累托三联书店51.《保守主义》卡尔.曼海姆译林出版社52.《原始分类》爱弥尔.涂尔干上海人民出版社53.《价值的颠覆》马克斯.舍勒三联书店54.《资本主义的未来》马克斯.舍勒三联书店55.《重建时代的人与社会》卡尔.曼海姆三联书店56.《文明的进程》第一、二卷诺贝特.利亚斯三联书店57.《不平等和异质性》彼特.布劳中国社会科学出版社58.《论集体记忆》莫里斯.哈布瓦赫上海人民出版社59.《交往行动理论》第一、二卷哈贝马斯重庆出版社60.《历史学与社会理论》彼得.伯克上海人民出版社61.《儒教与道教》马克斯.韦伯商务印书馆1 262.《奢侈与资本主义》维尔纳.巴特上海人民出版社63.《新教伦理与资本主义精神》马克斯.韦伯三联书店64.《自杀论》爱弥尔.涂尔干商务印书馆65.《孤独的人群》大卫.斯曼南京大学出版社66.《街角社会》威廉.福特.怀特商务印书馆67.《理念人:一项社会学的考察》刘易斯.科塞中央编译出版社68.《儒教中国及其现代命运》列文森中国社会科学出版社69.《信任》弗朗西斯.福山海南出版社70.《神圣的帷幕》彼得.贝格尔上海人民出版社71.《德川宗教:现代日本的文化渊源》贝拉三联书店72.《身处欧美的波兰农民》W.托马斯、兹纳涅茨基译林出版社73.《民族国家与经济政策》马克斯·韦伯三联书店74.《从古代到封建主义的过渡》佩里.安德森上海人民出版社75.《家庭》古德社会科学文献出版社76.《精英的兴衰》维尔弗雷多.帕累托上海人民出版社77.《帝国的政治体系》S.艾森斯塔德贵州人民出版社78.《尼加拉:19世纪巴厘剧场国家》克利福德.吉尔兹上海人民出版社79.《东方专制主义》卡尔.魏特夫中国社会科学出版社80.《民主和专制的社会起源》巴林顿.摩尔华夏出版社81.《社会实在问题》阿尔弗雷德.许茨华夏出版社82.《个体化社会》齐格蒙特.鲍曼上海三联83.《大分裂》弗朗西斯.福山中国社会科学出版社84.《疯癫与文明》米歇尔.福柯三联书店85.《地方性知识》克利福德.吉尔兹中央编译出版社86.《文化的解释》克利福德.吉尔兹上海人民出版社87.《驯服偶然》伊恩.哈金中央编译出版社88.《后现代性及其缺憾》齐格蒙.鲍曼学林出版社89.《立法者与阐释者》齐格蒙特.鲍曼上海人民出版社90.《实践与反思》皮埃尔.布迪厄中央编译出版社91.《规训与惩罚》米歇尔.福柯三联书店92.《艺术的法则》皮埃尔.布迪厄中央编译出版社93.《民族-国家与暴力》安东尼.吉登斯三联书店94.《致命的自负》F.A.哈耶克中国社会科学出版社95.《通往奴役之路》F.A.哈耶克中国社会科学出版社96.《谁之正义?何种合理性?》A.麦金太尔当代中国出版社97.《人的条件》汉娜.阿伦特上海人民出版社98.《流动的现代性》齐格蒙特.鲍曼上海三联书店99.《历史的终结及最后之人》弗朗西斯.福山中国社会科学出版社100.《后现代社会理论》乔治.瑞泽尔华夏出版社。

美国史阅读推荐书目50种题记:最近三十年特别是1979年改革开放以来,我国的美国史研究在学科建设、人才培养、成果发表、学术交流等方面,突飞猛进,其作品数量之多,令人目不暇接,可贺可喜。

与此同时,近年来也出现了不少粗制滥造、低水平重复、乃至抄袭剽窃之作,令人揪心。

在此泥沙俱下、良莠不齐的氛围中,如何在书山书海中淘沙探金,既难乎其难,又至关重要。

笔者不才,自然难当此重任。

惟因爱书惜书之故,在淘书、读书、教书之余,也不时潜心留意、认真比较、独立判断,遂逐渐积累起可读书目若干,此即这份美国史推荐(中文)书目之由来。

本推荐书目,力图涵盖美国史通论、学术文集、专门(题)史、人物传记、旅美纪游等代表性著作,凡50种。

这份未必妥当的书目,倘能对美国史感兴趣者提供某些阅读上的参考与便利,则诚恐诚恐、幸之甚也。

杨玉圣2003年6月21日01《美国史论文选(1949-1979)》(杨生茂、林静芬编,天津人民出版社)02《美国史研究与学术创新》(黄安年、任东来、杨玉圣主编,中国法制出版社)03《美洲史论》(罗荣渠著,中国社会科学出版社)04《美国史探研》(齐文颖主编,中国社会科学出版社)05《新美国历史》(埃里克·丰纳等著,齐文颖等译,北京师范大学出版社)06《奴役与自由:美国的悖论》(中国美国史研究会等编,王建华等译,贵州人民出版社)07《美国历史学家特纳及其学派》(杨生茂编,商务印书馆)08《透视美国:近年来中国的美国研究》(胡国成主编,中国社会科学出版社)09《中国人的美国观——一个历史的考察》(杨玉圣著,复旦大学出版社)10《美国研究词典》(刘绪贻、李世洞主编,中国社会科学出版社)11《合省国说》(梁廷枏著,见《海国四说》,中华书局)12《美国人》(丹尼尔·布尔斯廷著,美国驻华大使馆新闻文化处)13《黄绍湘集》(黄绍湘著,中国社会科学出版社)14《探径集》(杨生茂著,中华书局)15《美国历史与美国人》(邓蜀生著,人民出版社)16《资中筠集》(资中筠著,中国社会科学出版社)17《美国历史的文化解释》(李剑鸣著,中华书局)18《美国早期史(1492-1823)》(黄绍湘著,人民出版社)19《美国的奠基时代(1585-1775)》(李剑鸣著,天津人民出版社)20《美国革命的激进主义》(戈登·伍德著,傅国英译,北京大学出版社)21《美国内战史》(刘祚昌著,人民出版社)22《20世纪——美国世纪?》(资中筠著,见《冷眼向洋》上卷,三联书店)23《20世纪30年代以来美国史论丛》(刘绪贻著,中国社会科学出版社)24《战后美国史(1945-2000)》(刘绪贻主编,人民出版社)25《高处不胜寒——冷战后美国的全球战略和世界地位》(王缉思主编,世界知识出版社)26《联邦党人文集》(汉密尔顿、杰伊、麦迪逊著,程逢如等译,商务印书馆)27《原则与妥协——美国宪法的精神与实践》(王希著,北京大学出版社)28《论美国的民主》(托克维尔著,董国良译,商务印书馆)29《美国自由的故事》(埃里克·方纳著,王希译,商务印书馆)30《美国思想史(1620-1920)》(沃浓·路易·帕灵顿著,陈永国等译,吉林人民出版社)31《美国人对黑人、犹太人和东方人的态度》(吴泽霖著,中央民族学院出版社)32《唐人街:共生与同化》(吴景超著,筑生译,天津人民出版社)33《美国黑人史》(约翰·霍普·富兰克林著,张冰姿译,商务印书馆)34《文化的边疆——美国印第安人与白人文化关系史论》(李剑鸣著,天津人民出版社)35《美国社会经济史论》(黄安年著,山西人民出版社)36《美国边疆史——美国西部开发模式研究》(何顺果著,北京大学出版社)37《美国城市史》(王旭著,中国社会科学出版社)38《美国工人运动史》(张友伦、陆镜生著,天津人民出版社)39《富兰克林自传》(姚善友译,三联书店)40《杰斐逊传》(刘祚昌著,中国社会科学出版社)41《华盛顿评传》(余志森著,中国社会科学出版社)42《林肯传》(卡尔·桑德堡著,云京译)43《道格拉斯自述》(李文俊译,三联书店)44《力争上游——布克尔·华盛顿自传》(思果译,辽宁教育出版社)45《罗斯福》(邓蜀生著,浙江人民出版社)46《新大陆游记》(梁启超著,湖南人民出版社)47《美国与美国人》(费孝通著,三联书店)48《美国反对美国》(王沪宁著,上海文艺出版社)49《历史深处的忧虑》(林达著,三联书店)50《美国这个迷》(刘宾雁著,中国文联出版公司)。

《日常生活中的自我表现》美国戈夫曼著。

1956年出版。

书中讨论了个体或群体在与他人互动过程中应采取的策略和技术,使得他人产生行动者所期望的印象。

作者将个体和群体在他人面前努力产生并维护理想印象的过程比作一种戏剧表演,并用一种戏剧学的术语分析了个体和群体的各种技术。

认为社会是个舞台,人们在此登台表演。

这种演出是由所有参加者的活动构成。

在表演中,人们都试图控制自己留给他人的印象,因此在互动中,个人的行为由满足自己的需要转变为满足他人的要求。

这种印象管理有专门的技术,他的著作就是专门研究这些技术的。

该书是对戈夫曼的“社会拟剧论”的系统综述。

《权力精英》美国米尔斯著。

1956年出版。

论述权力和阶级、阶层关系问题。

该书以美国社会为例,认为美国的经济、政治和社会权力是受军事、工业和政治这三个关系密切的上层分子所操纵。

这三个领域中掌握权力的、主宰本领域生活的人物就是权力精英。

20世纪以来,社会的政治、经济、军事三大支配力量规模不断增长,权力不断扩大和集中。

该书通过对上层统治阶级的分析,揭示了美国社会结构特别是权力结构的特征和实质。

《社会学的想象力》美国米尔斯著。

1959年出版。

由一系列讲演稿和部分已发表的论文汇集而成。

全书共十个部分和一个附录,系统阐述了作者的社会学观念。

认为社会的一般结构、现代社会在人类历史上的地位,以及现代社会典型的个体类型,都是一个统一整体中发生相互作用的组成部分。

倡导运用社会学的想象力,即运用人类精神创造的成果,透过社会平衡和稳定的表现,洞察人类社会冲突和变迁的本质。

主张社会学研究应把历史、个人生活史和社会心理分析结合在一起。

《社会冲突的功能》美国科塞著。

1956年出版。

该书对结构功能理论只重视均衡和一致,忽视冲突的做法提出了批评。

从齐美尔的理论命题出发,阐明了社会冲突的概念。

反对过分强调冲突对社会的破坏性结果。

认为冲突是社会的常态,是社会过程的一个基本方面,在一定条件下,对社会稳定、一致、整合有促进作用。

美国社会学杂志引用最多的50本著述1.Bourdieu, P. (1984).Distinction: A social critique of the judgement of taste (R. Nice,Trans.). Cambridge, MA: Harvard University Press.布迪厄,1984,《区隔:一种趣味判断的社会学批判》2.Mark S. Granovetter.American Journal of Sociology, Volume 78, Issue 6 (May, 1973),1360-1380.格兰诺维特,1973,《弱关系的力量》3.Raudenbush,S.W. and Bryk,A.S. (2002). Hierarchical Linear Models (Second Edition).ThousandOaks: Sage Publications.Raudenbush,S.W.,2002,《分层线性模型:应用与数据分析方法》4.Bowling Alone: The Collapseand Revival of American Community. by Robert D. Putnam. (New York:Simon & Schuster, 2000)帕特南,2000,《独自打保龄:美国社区的衰落与复兴》5.William Julius Wilson, The TrulyDisadvantaged (Chicago: University of Chicago. Press,1987)威尔逊,1987,《真正的穷人》6.Denton Nancy,Douglas Massey ,1993,AmericanApartheid: Segregation andthe Making of the Underclass, Harvard University Press南西,1993,《美国种族隔离:分割与底层阶级的产生》ler McPherson, Lynn Smith-Lovin, andJames MCook ,2001,Birds of a Feather: Homophily in SocialNetworks,Annual Review of Sociology,Vol. 27: 415-444 (Volume publicationdate August 2001)米勒.麦弗逊等,2001,《物以类聚:社会网络中的同质性》,8.Barney G.Glaser, AnselmL. Strauss,1967,The Discovery of Grounded Theory: Strategies for Qualitative Research,格拉泽,斯特劳斯,1967,《发现扎根理论:定性研究的策略》9.Coleman,James (1990). Foundations ofSocial Theory. Cambridge: Harvard University Press.科尔曼,1990,《社会理论的基础》10.Ann Swidler. Culture in Action: Symbolsand Strategies. American Sociological Review, Volume 51, Issue 2(Apr., 1986), 273-286.安.斯威德勒,1986,《行动中的文化:象征与战略》11.Paul J.DiMaggio and Walter W.Powell,1983,The Iron Cage Revisited: Institutional Isomorphism andCollective Rationality in Organizational Fields,American SociologicalReview Vol. 48, No. 2 (Apr., 1983), pp. 147-160保罗J.迪马乔和瓦尔特W.鲍威尔,1983,《重新审视铁笼:组织领域的制度同构与集体理性》12.Annette Lareau,2003,Unequal Childhoods:Class, Race, and Family Life,University of California Press安妮特·拉鲁,2003,《不平等的童年:阶级,种族,和家庭生活》13.West, C. and Zimmerman,D.H. ,1987,Doing Gender, Gender and Society, Vol.1, No. 2. (Jun., 1987), pp.125-151.沃特斯, 齐默尔曼,1987,《做性别》14.ErvingGoffman,1959,The Presentation of Self in Everyday Life,Anchor戈夫曼,1959,《日常生活中的自我呈现》15.Elijah Anderson,1999,Code of the Street:Decency, Violence, and the Moral Life of the Inner City,W. W.Norton & Company伊莱贾·安德森,1999,《街道法则》16.Robert J.Sampson ,1997,Neighborhoods and Violent Crime: A Multilevel Study of Collective Efficacy,Science,Vol.277 no. 5328 pp.918-924罗伯特﹒J.桑普森,1997,《社区与暴力犯罪》17.John W.Meyer,1977,Institutionalized Organizations:Formal Structure as Myth and Ceremony ,American Journal of Sociology,Vol. 83, No. 2 (Sep., 1977), pp.340-363梅耶,1977,《制度化组织:作为神话和仪式的正式结构》18.Anthony Giddens,1991,Modernity andSelf-Identity: Self and Society in the Late Modern Age, StanfordUniversity Press吉登斯,1991,《现代性与自我认同》19.Arlie Russell Hochschild,1983,The ManagedHeart: Commercialization of Human Feeling.Berkeley: University of California Press.霍赫希尔德,1983,《情感整饰:人类情感的商业化》20.Mark Granovetter. Economic Action andSocial Structure: The Problem of Embeddedness. American Journal of Sociology, Volume 91, Issue 3 (Nov., 1985)格兰诺维特.《经济行动与社会结构:嵌入性问题》.1985.《美国社会学杂志》20.Bourdieu Pierre, 1977,Outline of aTheory of Practice ,Cambridge Studies in Social and Cultural Anthropology布迪厄,1977,《实践理论大纲》22.Gottfredson,M. R., &Hirschi, T. (1990). A general theory of crime. Stanford,CA:Stanford University Press.迈克尔·戈特弗里德森、特拉维斯·赫希,1990,《犯罪的一般理论》22.William Julius Wilson ,1996,When Work Disappears : The World of the New Urban Poor,Vintage;威尔逊,1996,《当工作消失时》22.James S.Coleman. Social Capital in theCreation of Human Capital. The American Journal of Sociology, Vol.94, Supplement: Organizations and Institutions:Sociological and Economic Approaches to the Analysis of Social Structure.(1988),pp. S95-S120.科尔曼,1988,《社会资本对人类资本的创造》25.David A.Snow, E. Burke Rochford, Jr.,Steven K. Worden and Robert D. Benford.Frame AlignmentProcesses,Micromobilization, and Movement Participation.American Sociological Review Vol. 51, No. 4 (Aug., 1986), pp. 464-481斯诺等.1986.《框架整合过程,微动员及运动参与》26.ErvingGoffman,1968, Stigma:Notes onthe Management of SpoiledIdentity, Harmondsworth: Pelican Books.戈夫曼,1968,《污名:受损身份管理札记》27.Travis Hirschi ,Causes of delinquency.Berkeley, CA: University of California Press, 1969.特拉维斯·赫希,,1969,《少年犯罪原因》28.William H. Sewell, (1992), A theory ofstructure: duality, agency, and transformation.American Journal of Sociology, vol.98, no.1, pp.1-29.西威尔,1992,《关于结构的一个理论》28.J. Scott Long. Regression Models forCategorical and Limited Dependent Variables. Thousand Oaks, Calif.:Sage Publications, 1997.拉尔,1997,《类别与受限依变项的回归统计模型》30.Ronald Burt,1992,Structural Holes: The Social Structure of Competition,Harvard University Press罗纳德·伯特,1992,《结构洞:竞争的结构》31.George Herbert Mead, Mind, Self, andSociety. Chicago:University of Chicago Press,1934.乔治.米德,1934,《心灵、自我与社会》32.Alejandro Portes. Social Capital:Its Origins and Applications in ModernSociology. Annual Review ofSociology,Vol. 24. (1998), pp. 1-24.艾勒占德罗·波特斯,1998,《社会资本:起源及其在现代社会学中的应用》33.McLanahan,Sara and Gary Sandefur. 1994.Growing up with a Single Parent: What Helps,What Hurts. Cambridge,MA: Harvard University Press.萨拉.麦克拉纳汉,加里.桑德弗,1994,《在单亲父母抚育下成长:什么有害,什么有助》33.McAdam, D.,Tarrow, S., &Tilly, D. ( 2001). Dynamics of contention. New York and Cambridge,UK: Cambridge University Press.道格·麦克亚当、西德尼·塔罗、查尔斯·蒂利,2001,《斗争的动力》35.John D. McCarthy and Mayer N.Zald,Resource Mobilization and Social Movements: A PartialTheory,American Journal of Sociology,ol. 82, No. 6 (May, 1977), pp.1212-1241麦卡锡、扎尔德,1977,《资源动员和社会运动》36.Alba, R.D.and Nee, V. (2003). Remakingthe American Mainstream: Assimilation and Contemporary Immigration.Cambridge: Harvard University Press.阿尔巴、倪志伟,2003,《重造美国主流:同化和当代移民》36.Peter M.Blau and Otis Dudley Duncan. TheAmerican Occupational Structure. New York: John Wiley& Sons, 1967彼特.布劳、邓肯,1967,《美国的职业结构》36.Radloff L S,The CES-D Scale:ASelf-Report Depression Scale for Research in the GeneralPopulation,Applied Psychological Measurement,June1977 vol.1 no.3 385-401拉德罗夫,《抑郁自评量表:一个在总人口中研究的自我报告抑郁量表》,197739.Alejandro Portes and Rubén G.Rumbaut,2001, Legacies: The Story of the Immigrant Second Generation, University of California Press;亚历山德罗·波茨、鲁本.拉姆鲍特,2001,《遗产:第二代移民的故事》40.Robert J.Sampson, Jeffrey D.Morenoff,and Thomas Gannon-Rowley,ASSESSING “NEIGHBORHOOD EFFECTS”: SocialProcesses and New Directions in Research ,Annual ReviewSociology,2002桑普森等,《评估“邻近效应”:社会过程及研究中的新方向》,2002,《年度社会学评论》41.Charles Tilly,1978,From Mobilization to Revolution,Longman Higher Education查尔斯.蒂利,1978,《从资源动员到革命》41.Pierre Bourdieu ,1990,the Logic ofPractices, Stanford UniversityPress;布迪厄,1990,《实践的逻辑》43.Raewyn Connell. 1995. Masculinities.Cambridge, Polity Press;蕾恩.康奈尔,1995,《男性气概》44.Baron,Reuben M.; Kenny, DavidA.Themoderator–mediator variable distinction in social psychologicalresearch: Conceptual, strategic, and statistical considerations.Journal of Personality and Social Psychology, Vol 51(6), Dec1986,1173-1182.巴伦、肯尼,《社会心理学研究中调节变量和中介变量之区分》,198645.RobertD. Benford and DavidA. Snow,Framing Processes and Social Movements: AnOverview and Assessment. Annual Review of Sociology.2000,Vol. 26: 611-639本福德、斯诺,《框架过程与社会运动》,200046.Kathryn Edin,MariaKefalas,Promises I Can Keep: Why Poor Women Put Motherhood BeforeMarriage,2005,University of California Press瑟琳.埃丁、玛利亚.可法拉斯,2005,《我可以保持的承诺》47.Meyer, J. W. et al. 1997. World Societyand theNation-State. American Journal of Sociology, Vol. 103, No.1 (July), pp. 144-81.梅耶等,1997,《全球社会和民族国家》48.Blalock, H.(1967). Toward a theory ofminority-group relations. New York: Wiley.布莱洛克,1967,《迈向一个关于少数群体关系的理论》49.Pierre Bourdieu,1992,An Invitation to Reflexive Sociology,University of Chicago Press布迪厄,1992,《反思社会学的邀请》50.Gordon,M.M. (1964). Assimilation inAmerican Life: The Role of Race, Religion and National Origins. NewYork: Oxford University Press戈登,1964,《美国生活中的同化》。