新人教八年级物理生活中的透镜

- 格式:pptx

- 大小:3.32 MB

- 文档页数:25

生活中的透镜知识点一:生活中的透镜1.照相机;2.投影仪;3.放大镜。

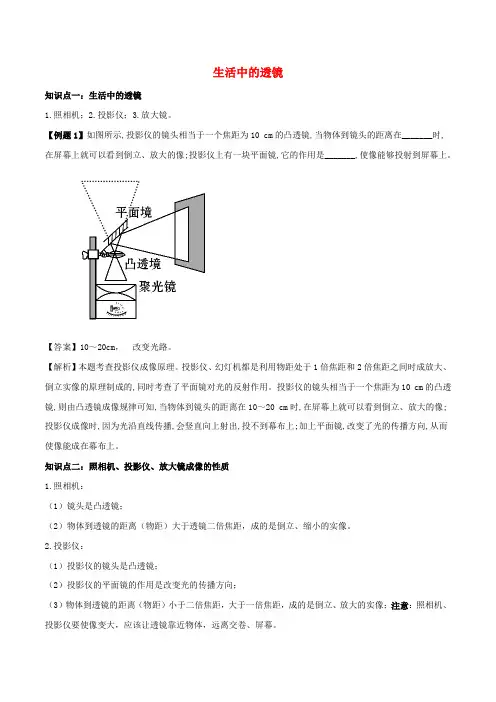

【例题1】如图所示,投影仪的镜头相当于一个焦距为10 cm的凸透镜,当物体到镜头的距离在_______时,在屏幕上就可以看到倒立、放大的像;投影仪上有一块平面镜,它的作用是_______,使像能够投射到屏幕上。

【答案】10~20cm,改变光路。

【解析】本题考查投影仪成像原理。

投影仪、幻灯机都是利用物距处于1倍焦距和2倍焦距之间时成放大、倒立实像的原理制成的,同时考查了平面镜对光的反射作用。

投影仪的镜头相当于一个焦距为10 cm的凸透镜,则由凸透镜成像规律可知,当物体到镜头的距离在10~20 cm时,在屏幕上就可以看到倒立、放大的像;投影仪成像时,因为光沿直线传播,会竖直向上射出,投不到幕布上;加上平面镜,改变了光的传播方向,从而使像能成在幕布上。

知识点二:照相机、投影仪、放大镜成像的性质1.照相机:(1)镜头是凸透镜;(2)物体到透镜的距离(物距)大于透镜二倍焦距,成的是倒立、缩小的实像。

2.投影仪:(1)投影仪的镜头是凸透镜;(2)投影仪的平面镜的作用是改变光的传播方向;(3)物体到透镜的距离(物距)小于二倍焦距,大于一倍焦距,成的是倒立、放大的实像;注意:照相机、投影仪要使像变大,应该让透镜靠近物体,远离交卷、屏幕。

3.放大镜:放大镜是凸透镜,放大镜到物体的距离(物距)小于一倍焦距,成的是放大、正立的虚像;注:要让物体更大,应该让放大镜靠近物体。

【例题2】小明同学在第二届农博会上用数码相机(可调焦距)拍摄下了同一盒新品种彩色花菜的两张照片。

如图所示,结合图片分析,下面说法不正确的是()A.照相机的镜头与老花镜属于一类透镜B.凸透镜能成缩小的实像是照相机的工作原理C.在物距相同的情况下,拍摄乙照片时,镜头焦距需调得小一些D.在物距相同的情况下,拍摄乙照片时,镜头焦距需调得大一些【答案】C【解答】A.照相机的镜头是凸透镜,老花镜也是凸透镜,属于同一类透镜,故A正确。

人教版(2024新版)八年级上册物理第五章5.2《生活中的透镜》教案教学课题生活中的透镜学科物理年级八年级时长1课时教学背景分析教学背景1.教学内容分析透镜是照相机、投影仪等光学仪器的重要组成部分。

透镜对光的作用和凸透镜成像是本章的核心内容。

从课程设置上来看,本节课“生活中的透镜”真正起到了承上启下的作用。

通过介绍生活中的透镜,使学生对凸透镜成像的情况在头脑中获得初步的、生动具体的感性认识,使学生感受到“物理是有用的”,并为下一节的探究创设了问题情境,在知识与技能上也为探究凸透镜成像规律做了必要的准备,以减少探究过程中遇到的障碍。

2.学生情况分析学生刚接触物理学习两个月,能够初步感受到物理的有趣、有用,对于学习物理的方法一一实验法也比较熟悉,但是学生有计划的实验、有目的的观察的能力还没有形成,而通过观察到的现象进行对比分析并表达出来的能力还需要进一步训练。

所以本节课的教学需要给学生提供照相机等丰富的感性材料,让学生经历观察、分析的过程,通过正确的引导使学生学会有目的观察,并将观察的现象表达出来。

教学目标物理观念1.了解生活中的透镜的应用。

2.知道凸透镜在三种仪器上所成像的不同:知道照相机、投影仪、放大镜的成像特点。

3.能简单描述凸透镜成实像与虚像的主要特征。

科学思维学会观察和分析生活中有关物理知识的实例与实验现象,具体初步的观察、分析能力。

科学探究科学态度与责任培养学生观察思考、勇于发现、乐于探究的学习习惯,以及应用物理知识解决实际问题的能力,树立将科学技术应用于实际的意识。

重难点1.了解生活中的透镜的应用。

2.知道凸透镜在三种仪器上所成像的不同:知道照相机、投影仪、放大镜的成像特点。

教学方式与策略教学方式:情景教学法、启发式、演示法创设情境,引导学生课堂探究、难点突破。

本节课以教师引导,学生探究和实验为主的启发式教学方法、情景教学法、演示法、练习法等方法。

培养学生的自学能力、探索能力、以及运用物理知识解决实际问题的能力和抽象思维能力。

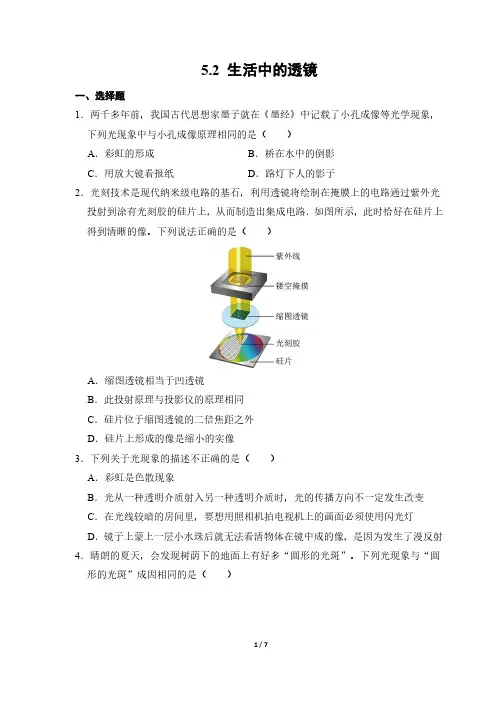

5.2生活中的透镜一、选择题1.两千多年前,我国古代思想家墨子就在《墨经》中记载了小孔成像等光学现象,下列光现象中与小孔成像原理相同的是()A.彩虹的形成B.桥在水中的倒影C.用放大镜看报纸D.路灯下人的影子2.光刻技术是现代纳米级电路的基石,利用透镜将绘制在掩膜上的电路通过紫外光投射到涂有光刻胶的硅片上,从而制造出集成电路.如图所示,此时恰好在硅片上得到清晰的像。

下列说法正确的是()A.缩图透镜相当于凹透镜B.此投射原理与投影仪的原理相同C.硅片位于缩图透镜的二倍焦距之外D.硅片上形成的像是缩小的实像3.下列关于光现象的描述不正确的是()A.彩虹是色散现象B.光从一种透明介质射入另一种透明介质时,光的传播方向不一定发生改变C.在光线较暗的房间里,要想用照相机拍电视机上的画面必须使用闪光灯D.镜子上蒙上一层小水珠后就无法看清物体在镜中成的像,是因为发生了漫反射4.晴朗的夏天,会发现树荫下的地面上有好多“圆形的光斑”。

下列光现象与“圆形的光斑”成因相同的是()A.墙上“兔”B.水中“塔”C.空中“桥”D.镜中“字”5.现在的教室作为标准化考场,都安装了如图所示的电子监控器,其主要由光学系统和光电转换系统两部分组成。

光学系统收集监控区域内的景物信息,经光电转换系统转换成电信号并输送到监控中心。

其中光学系统的工作原理是利用()A.凸透镜成正立放大实像B.凹透镜成正立放大虚像C.凸透镜成倒立缩小实像D.凹透镜成到立放大虚像6.如图所示是我国在2000多年前的《墨经》中记载的小孔成像实验。

从物体出发的光沿直线穿过小孔,照在小孔另一侧的光屏上形成像,下列说法中正确的是()A.小孔所成像的形状与小孔的形状有关B.小孔所成像的大小跟小孔的大小有关C.小孔成像的原理跟照相机的成像原理相同D.保持光屏的位置不变,将物体远离小孔,光屏上像变小7.如图所示的光学现象,其成像原理和成像虚实均相同的一组是()①镜下的“大熊猫”;②小孔成像“倒”景;③平面镜看“牙”;④水中“笔”弯折A.①和③B.②和③C.①和④D.③和④8.皮影戏是国家级非物质文化遗产,下列现象中与皮影戏中“影”的形成原理相同的是()A.小孔成像B.演员对着镜子画脸谱C.海市蜃楼的成因D.照相机原理9.2022年2月,第24届冬奥会在北京成功举办,小红得到了冬奥会吉祥物“冰墩墩”。

5.2 生活中的透镜(教学设计)年级八年级授课时间课题 5.2 生活中的透镜教学目标1. 了解透镜在日常生活中的应用。

知道凸透镜在三种常见仪器上所成像的不同,能初步区分照相机、投影仪、放大镜的成像特点。

2. 经历制作简易模型照相机的过程,获得成功的愉悦,并初步了解照相机的成像原理。

3. 能简单描述凸透镜成实像和虚像的主要特征。

4. 通过了解生活中多种多样的透镜,培养乐于利用所学知识解释现象的习惯,初步形成将科学技术应用于实际的意识。

教材分析这一节介绍生活中常用的透镜,使学生对透镜及其成像特点形成丰富、具体的感性认识,为探究凸透镜成像规律作准备。

课前可给学生安排任务,通过查找资料,对放大镜、照相机、投影仪的应用有初步的认识。

课上通过组织学生制作水放大镜、制作模型照相机等活动,让他们体验放大镜、照相机、投影仪这三种光学仪器的成像特点,为介绍实像、虚像的概念创造条件。

实像与虚像的概念,对学生来说是个难点,要通过具体的实例来分析实像和虚像的区别,但是不要过多讲解,要在以后的学习中再逐步掌握。

学情分析学生们对身边的照相机、投影仪、放大镜有初步的了解,但对透镜成像的认识,大部分限于放大镜能成正立放大的像,对照相机、投影仪、放大镜的结构和成像特点了解并不多或不完整,这需要提高学生们的观察能力和对知识的归纳总结能力。

所以本节课的教学需要给学生提供照相机、投影仪和放大镜等丰富的感性材料,让学生经历观察、分析、归纳的过程,总结出照相机、投影仪、放大镜的成像特点。

教学重点照相机、投影仪、放大镜的成像特点。

教学难点实像和虚像的区别。

教学器材实物照相机、投影仪、投影片、放大镜,模型照相机材料(两个直径相近的圆纸筒,一个焦距10cm的凸透镜、半透明薄膜、胶带)等。

多媒体ppt,包含视频《自制照相机模型》、《投影仪工作原理》、《放大镜》等。

教学过程教师活动学生活动导入新课【播放图片,提问引入课题】(1)晶莹的露珠是大自然创造的“透镜”。

人教版 八年级物理上册 第5章 《透镜及其应用》第2节 生活中的透镜 讲义(知识点总结+例题讲解)序号 知识点难易程度 例题数 变式题数 合计一 照相机 ★ 1 1 10二 投影仪 ★ 1 1 三 放大镜 ★ 1 1 四实像和虚像★22一、照相机: 1.镜头:凸透镜; 2.原理:光的折射;(1)物距:物体在凸透镜的2倍焦距之外(u >2f );(2)像距:胶片在一~二倍焦距之间靠近焦点处(f <v <2f ); (3)物体越远,像越小,胶片越靠近焦点; 3.像的性质:倒立的、缩小的、实像; 4.光路图:如右图; 5.透镜不动时的调整:(1)像偏小:物体靠近相机,暗箱拉长; (2)像偏大:物体远离相机,暗箱缩短; 6.物体不动时的调整(1)像偏小:相机靠近物体,暗箱拉长; (2)像偏大:相机远离物体,暗箱缩短;7.其他说明:镜头相当于一个凸透镜;像越小,像中包含的内容越多。

【例题1】12月2日是全国安全交通日,为加强交通安全,太原市重要位置都安装了“电子眼”。

下列关于“电子眼”的说法正确的是( )A.电子眼上成的像是虚像B.电子眼的摄像头是凹透镜C.当物体靠近电子眼时,电子眼所成的像变大D.在拍摄录像时,物体在电子眼摄像头一倍焦距和二倍焦距之间【答案】C【解析】解:A、电子眼成像特征和照相机是一样的,成的是倒立缩小的实像;故A 错误。

B、电子眼摄像头和照相机都是凸透镜;故B错误。

C、凸透镜成实像时有物近像远像变大的规律,所以物体靠近电子眼时,电子眼所成的像变大;故C正确。

D、电子眼的成像规律和我们生活中的照相机的原理是一样的,物体在凸透镜的二倍焦距以外,成的像在凸透镜的一倍焦距和二倍焦距之间;故D错误。

故选:C。

【变式1】如图是现代城市很多路口安装的监控摄像头,它可以拍下违章行驶或发生交通事故时的现场照片。

摄像头的镜头相当于一个凸透镜,它的工作原理与(选填“照相机”、“投影仪”或“放大镜”)相似。

第五章:透镜及其应用第一节:透镜一、透镜:至少有一个面是球面的一部分的透明玻璃元件(要求会辨认)1、凸透镜、中间厚、边缘薄的透镜,如:远视镜片,照相机的镜头、投影仪的镜头、放大镜等等;2、凹透镜、中间薄、边缘厚的透镜,如:近视镜片;3.凸透镜对光有会聚作用,凹透镜对光有发散作用。

因此凸透镜又叫会聚透镜,凹透镜又叫发散透镜。

二、基本概念:1、主光轴:过透镜两个球面球心的直线,用CC/表示;2、光心:同常位于透镜的几何中心;用“O”表示。

3、焦点:平行于凸透镜主光轴的光线经凸透镜后会聚于主光轴上一点,这点叫焦点;用“F”表示。

4、焦距:焦点到光心的距离(通常由于透镜较厚,焦点到透镜的距离约等于焦距)焦距用“f”表示。

如下图:注意:凸透镜和凹透镜都各有两个焦点,凸透镜的焦点是实焦点,凹透镜的焦点是虚焦点;三、三条特殊光线(要求会画):1、过光心的光线经透镜后传播方向不改变,如下图:2、平行于主光轴的光线,经凸透镜后经过焦点;经凹透镜后向外发散,但其反向延长线必过焦点(所以凸透镜对光线有会聚作用,凹透镜对光有发散作用)如下图:3、经过凸透镜焦点的光线经凸透镜后平行于主光轴;射向异侧焦点的光线经凹透镜后平行于主光轴;如下图:四、粗略测量凸透镜焦距的方法:使凸透镜正对太阳光(太阳光是平行光,使太阳光平行于凸透镜的主光轴),下面放一张白纸,调节凸透镜到白纸的距离,直到白纸上光斑最小、最亮为止,然后用刻度尺量出凸透镜到白纸上光斑中心的距离就是凸透镜的焦距。

五、辨别凸透镜和凹透镜的方法:1、用手摸透镜,中间厚、边缘薄的是凸透镜;中间薄、边缘厚的是凹透镜;2、让透镜正对太阳光,移动透镜,在纸上能的到较小、较亮光斑的为凸透镜,否则为凹透镜;3、用透镜看字,能让字放大的是凸透镜,字缩小的是凹透镜;第二节:生活中的透镜一、照相机1、镜头是凸透镜;2、物体到透镜的距离(物距)大于二倍焦距,成的是倒立、缩小的实像;二.投影仪1、投影仪的镜头是凸透镜;2、投影仪的平面镜的作用是改变光的传播方向;注意:照相机、投影仪要使像变大,应该让透镜靠近物体,远离胶卷、屏幕。

人教版物理八年级上册:第五章第2节《生活中的透镜》教案一. 教材分析《生活中的透镜》这一节主要让学生了解和掌握透镜的基本概念和性质,以及透镜在日常生活中的应用。

通过学习,学生能够认识凸透镜和凹透镜,了解它们的特点和作用,并能够分析实际问题,提高观察和思考能力。

二. 学情分析学生在学习这一节之前,已经学习了光的基本概念和光的传播,对光有一定的认识。

但学生可能对生活中的透镜接触不多,对透镜的原理和作用了解不深。

因此,在教学过程中,需要引导学生观察生活中的透镜,激发他们的学习兴趣,并通过实际例子来帮助学生理解和掌握透镜的知识。

三. 教学目标1.知识与技能:认识凸透镜和凹透镜,了解它们的特点和作用,能够分析实际问题。

2.过程与方法:通过观察和实验,培养学生的观察能力和实验能力。

3.情感态度价值观:激发学生对科学的兴趣和好奇心,培养学生的探索精神。

四. 教学重难点1.重点:凸透镜和凹透镜的特点和作用。

2.难点:对透镜原理的理解和应用。

五. 教学方法1.情境教学法:通过生活中的实例,引导学生观察和思考,激发学生的学习兴趣。

2.实验教学法:通过实验,让学生亲自操作,观察现象,培养学生的实验能力。

3.讨论教学法:引导学生分组讨论,培养学生的合作能力和口头表达能力。

六. 教学准备1.教具:凸透镜、凹透镜、幻灯机、显微镜等。

2.学具:每个学生准备一个凸透镜和一个凹透镜,以便观察和实验。

七. 教学过程1.导入(5分钟)教师通过提问方式引导学生回顾光的基本概念和光的传播知识,为新课的学习做好铺垫。

2.呈现(10分钟)教师通过幻灯片或实物展示,向学生介绍凸透镜和凹透镜的图片和实物,让学生初步认识这两种透镜。

3.操练(15分钟)教师学生进行实验,让学生亲自观察凸透镜和凹透镜的特点。

学生可以通过观察幻灯机和显微镜中的图像,来了解透镜的放大作用。

4.巩固(10分钟)教师提出一些问题,让学生分组讨论,巩固所学知识。

例如:凸透镜和凹透镜的特点是什么?它们在生活中的应用有哪些?5.拓展(10分钟)教师引导学生思考透镜在其他领域的应用,如眼镜、望远镜等。