第九章 法国“新浪潮”与“左岸派”

- 格式:ppt

- 大小:11.07 MB

- 文档页数:21

课程名称:中外电影史课程代码:03511第一部分课程性质与目标一、课程性质与特点《中外电影史》课程是我省高等教育自学考试动画设计专业(独立本科段)的一门重要的专业必修课程。

通过本课程的学习,自学应考者应掌握中外电影史的发展阶段、各种流派的产生背景及代表导演,具体了解著名导演的代表作品并进行电影语言的分析。

本课程在内容上分为外国电影史和中国电影史。

外国电影史分为四部分,第一部分是古典电影,主要介绍了电影的诞生、从无声到有声、古典电影形态的确立及意大利的新现实主义运动。

第二部分是艺术电影,主要介绍了欧洲先锋派电影运动到法国的新浪潮与左岸派。

第三部分是新主流电影,主要介绍了新好莱坞与新德国电影。

第四部分是民族电影,主要介绍了亚洲的日本电影发展脉络。

中国电影史分为六部分,第一部分是“影戏”——中国电影的奠基,主要介绍1896年中国电影的诞生。

第二部分是30年代电影,主要介绍中国电影的第一个黄金年代和中国的左翼电影运动。

第三部分是战时与战后,主要介绍抗日战争爆发后到新中国成立前,中国电影的发展历程。

第四部分是“十七年”中国电影,主要介绍新中国成立后到文革前,我国电影的十七年发展轨迹及艺术特点。

第五部分是“文革”时期的中国电影,主要介绍这一非常时期的电影现状。

第六部分是是“新时期”中国电影,重要介绍这一新时期中国电影的创新浪潮及代表导演和作品。

二、课程目标与基本要求通过本课程的学习,应考者应达到以下要求:1、了解中外电影史的基本发展脉络;2、理解各个时期和国家在不同的社会政治、经济和文化影响下,典型的电影运动、电影现象和电影美学流派的形式与风格;3、重点掌握一些重要的电影作者和电影作品,并能对作品进行电影视听语言的分析;4、在编年研究的范畴内,突破国别界限,对一些具有特色的国家和创作者进行相似分析研究。

三、与本专业其他课程的关系本课程的前修课程是视听语言、影视概论等。

视听语言是一门研究视听媒介及其语言艺术的课程,影视概论是介绍影视方面的相关基础知识,这两门课程可以帮助我们掌握影视艺术的基本概念本性、掌握影视语言,了解影视发展历程、分析影视艺术作品,更好地掌握中外电影史。

“新浪潮”与“左岸派”的比较:⏹1.从他们各自的身分看:“新浪潮”的制作者大都是巴赞创办的《电影手册》杂志的评论员,他们是些影迷,由到电影俱乐部中看影片、在杂志上写评论文章中逐步走上影坛的,如“新浪潮”的主要的干将们:特吕弗、戈达尔、夏布洛尔、里维特、卡斯特等人都是如此。

而“左岸派”的制作者们则是聚集在塞纳河左岸“门阶出版社”这一左翼作家团体的周围的一批文人。

⏹2.从时间上看:“新浪潮”运动始于50年代末期,以1958年为诞生的日期。

而“左岸派”电影导演的探索要比“新浪潮”导演早。

⏹3.在年龄上看:1958年“新浪潮”的几个代表人物还都是年轻的小伙子。

而“左岸派”的导演们在1958年大多数已经都是中年人。

⏹4.从影片主题和手法上看:“新浪潮”作者电影有着强烈的个人传记色彩,而“左岸派”的作家电影反映的却是带有普遍意义的全人类性质的主题;作者电影较多采用“第一人称”的叙事手法,而作家电影则较多采用“第二人称”和“第三人称”甚至混乱地采用人称来叙事;作者电影有一种真实诚恳的风格。

而作家电影却有着强烈的文学、戏剧色彩,艺术的假定性也远远超过了“新浪潮”电影。

⏹5.从拍摄地点的选择上看;由于“新浪潮”电影从来不去反映重大的历史事件,不具有社会性主题和政治性主题。

因此,所选择的外景地一般都局限在巴黎,故事活动范围总在这个大城市中进行;同样基于影片主题的不同,“左岸派”导演们拍摄的地点也极为广泛,足迹遍及苏联、日本、朝鲜及欧洲各地。

他们是些跨越国界的人,他们的目标不是巴黎,而是全世界。

⏹6.从美学追求上看:“新浪潮”追求的是向生活靠拢,向真实深入;而“左岸派”电影感兴趣的则是人的精神活动,人的思想,人的内心。

在他们看来,一个人在头脑中创造的生活远远比生活本身要丰富。

他们向内心生活靠拢,向着一种新的真实深入。

⏹7.从制作周期上看:“新浪潮”导演们以一种潦草的、半即兴方式拍摄电影,因此制作周期短,一年有时能够拍摄好几部影片;而“左岸派”导演却是以仔细琢磨的方式拍摄电影,因此制作周期也比较长,常常是好几年才拍摄完成一部影片。

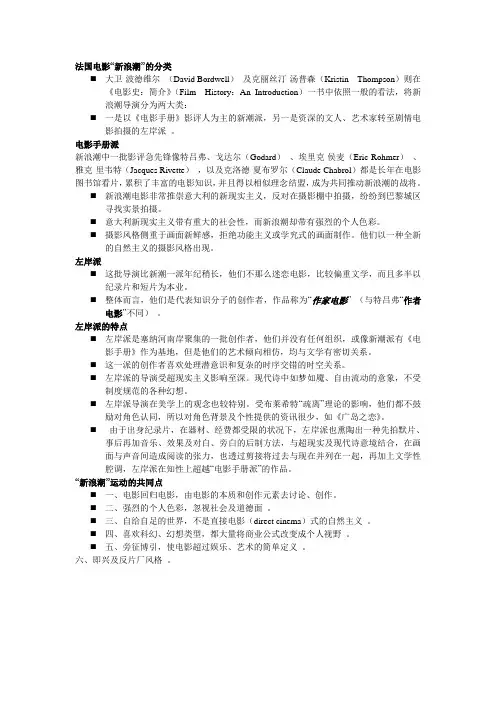

法国电影“新浪潮”的分类⏹大卫·波德维尔(David Bordwell)及克丽丝汀·汤普森(Kristin Thompson)则在《电影史:简介》(Film History:An Introduction)一书中依照一般的看法,将新浪潮导演分为两大类:⏹一是以《电影手册》影评人为主的新潮派,另一是资深的文人、艺术家转至剧情电影拍摄的左岸派。

电影手册派新浪潮中一批影评急先锋像特吕弗、戈达尔(Godard)、埃里克·侯麦(Eric Rohmer)、雅克·里韦特(Jacques Rivette),以及克洛德·夏布罗尔(Claude Chabrol)都是长年在电影图书馆看片,累积了丰富的电影知识,并且得以相似理念结盟,成为共同推动新浪潮的战将。

⏹新浪潮电影非常推崇意大利的新现实主义,反对在摄影棚中拍摄,纷纷到巴黎城区寻找实景拍摄。

⏹意大利新现实主义带有重大的社会性,而新浪潮却带有强烈的个人色彩。

⏹摄影风格侧重于画面新鲜感,拒绝功能主义或学究式的画面制作。

他们以一种全新的自然主义的摄影风格出现。

左岸派⏹这批导演比新潮一派年纪稍长,他们不那么迷恋电影,比较偏重文学,而且多半以纪录片和短片为本业。

⏹整体而言,他们是代表知识分子的创作者,作品称为“作家电影” (与特吕弗“作者电影”不同)。

左岸派的特点⏹左岸派是塞纳河南岸聚集的一批创作者,他们并没有任何组织,或像新潮派有《电影手册》作为基地,但是他们的艺术倾向相仿,均与文学有密切关系。

⏹这一派的创作者喜欢处理潜意识和复杂的时序交错的时空关系。

⏹左岸派的导演受超现实主义影响至深。

现代诗中如梦如魇、自由流动的意象,不受制度规范的各种幻想。

⏹左岸派导演在美学上的观念也较特别。

受布莱希特“疏离”理论的影响,他们都不鼓励对角色认同,所以对角色背景及个性提供的资讯很少,如《广岛之恋》。

⏹由于出身纪录片,在器材、经费都受限的状况下,左岸派也熏陶出一种先拍默片、事后再加音乐、效果及对白、旁白的后制方法,与超现实及现代诗意境结合,在画面与声音间造成阅读的张力,也透过剪接将过去与现在并列在一起,再加上文学性腔调,左岸派在知性上超越“电影手册派”的作品。

简述法国新浪潮3篇以下是网友分享的关于简述法国新浪潮的资料3篇,希望对您有所帮助,就爱阅读感谢您的支持。

简述法国新浪潮篇1简述法国电影新浪潮运动产生于1958年的法国。

当时安德烈巴赞(Andre Bazin)主编的《电影手册》聚集了一批青年编辑人员,如克洛德夏布罗尔、特吕弗、戈达尔等50余人。

他们深受萨特的存在主义哲学思潮影响,提出“主观的现实主义”口号,反对过去影片中的“僵化状态”,强调拍摄具有导演“个人风格”的影片,又被称为“电影手册派”或“作者电影”。

他们所拍的影片刻意描绘现代都市人的处境、心理、爱情与性关系,与传统影片不同之处在于充满了主观性与抒情性。

这类影片较强调生活气息,采用实景拍摄,主张即兴创作;影片大多没有完整的故事情节;表现手法上也比较多变。

1958年是“新浪潮”的诞生年,有两部处女作问世:特吕弗的《淘气鬼》与夏布罗尔的《漂亮的塞尔其》;1959年是“新浪潮”的幸福年:特吕弗凭《四百下》在当年获戛纳电影节最佳导演奖。

“新浪潮”电影以表现个性为主。

特吕弗的《四百下》(1959)是较早出现的代表作。

他用现代主义手法叙述了他童年时代的悲惨遭遇。

他信奉所谓“非连续性哲学”,认为生活是散漫而没有连续性的事件的组合,在电影创作上否定传统的完整情节结构,以琐碎的生活情节代替戏剧性情节。

戈达尔是以蔑视传统电影技法闻名的“破坏美学”的代表人物,他的影片在破坏传统结构方面比特吕弗走得更远,著名的《精疲力尽》(1959)就是其创作风格的最好体现。

“新浪潮”不仅促进了法国电影表现手法的多样化,也引发了现代主义电影思潮在欧美各国的第二次兴起。

像瑞典导演英格玛伯格曼,意大利电影大师安东尼奥尼、费里尼等都受到了一定的影响。

大部分影史家都以1964年作为法国新浪潮的终结,主要观点是,新浪潮电影的形式和风格,已广泛地渗入到各种电影制作之中。

法国新浪潮电影运动是继欧洲先锋主义、意大利新现实主义以后的第三次具有世界影响的电影运动,它没有固定的组织、统一的宣言、完整的艺术纲领。

法国电影新浪潮的主要特点及其影响一、法国新浪潮的产生二、法国新浪潮的特点三、法国新浪潮“左岸派”四、法国新浪潮的影响一、法国新浪潮的产生20世纪50年代末,在好莱坞的强大冲击以及电视兴起所带来的巨大影响下,法国电影步履维艰,传统制作模式受到威胁和动摇。

以巴赞为代表、以《电影手册》为精神旗帜的一批的影评人和导演:特吕弗、戈达尔和马勒等所主张的低成本的,反传统的创作理念得到了试图挽救法国电影业的投资者的认同,于是一群年轻的创作群体从此担起传统电影革命的历史使命,在法国电影史上掀起了一股创作热潮,即法国新浪潮。

《电影手册》可以说是新浪潮电影的思想孵化器,新浪潮的健儿们大多是其评论员或撰稿人,以特吕弗、戈达尔、候麦、里威特、夏布洛尔为代表人物因理念相近而结成联盟,成为新浪潮电影的主将,他们占据着电影评论阵地,反对当时法国电影“品质传统”,要求电影革新。

1948年,亚历山大·阿斯特吕克在《法兰西银幕》提出“摄影机笔论”,主张“电影应该成为一种语言,艺术家可以用来表达思想的形式,无论多么抽象就像写小说或者论文一样......这个电影的时代即'摄影笔’的时代”。

1954年特吕弗在《电影手册》上发表《法国电影的某种倾向》,文章将20世纪50年代的法国电影称作是“老爸的电影”,把“品质传统”导演的作品批判成一无是处的电影。

认为电影是文学家或者编剧的电影,导演应该独立创作,不应该受制于电影企业。

被看做是新浪潮电影“作者论”的雏形。

1959年,马塞尔·加缪的《黑人奥菲》、特吕弗的《四百下》、阿伦·雷乃的《广岛之恋》分别拿下戛纳国际电影节的最佳影片、最佳导演和国际影评人大奖,标志着法国电影新浪潮涌入世界电影史。

二、法国新浪潮的特点:1959年《黑人奥菲》、《四百下》和《广岛之恋》的成功确认了新浪潮的时代性和正确性,由此激发了一批青年导演,掀起了一股创作热潮。

《四百下》《精疲力尽》《表兄弟》等在票房上的成功,体现出新浪潮的影响力,不但开拓了新浪潮的电影市场,而且扩大了新导演的生存领域。