硅纳米线温度传感器及其特点

- 格式:docx

- 大小:661.97 KB

- 文档页数:6

扩散硅的传感器原理

硅传感器原理是基于硅的半导体特性。

硅是一种具有稳定性和可控性的半导体材料,其电导率会受到浓度、温度、压力等的影响。

基于这些特性,硅传感器可以将外部环境参数转化为电信号进行测量和监测。

硅传感器通常由硅芯片、电极、电路等组成。

其中,硅芯片是传感器的核心部分,由单晶硅或多晶硅制成。

硅芯片上通常有正、负电极,形成一个电场。

当外部环境参数发生变化时,如浓度、压力的变化,硅芯片会受到外部作用力,进而改变其电荷分布,从而改变电场强度。

当硅芯片受到外部作用力时,电场强度的变化会引起硅芯片内部电子的迁移,导致电阻率发生变化。

通过测量电阻率的变化,就可以得知外部环境参数的变化。

此外,硅芯片上的电路可以将电阻率的变化转化为电压或电流信号,方便进行测量和分析。

使用硅传感器可以测量多种参数,如温度、压力、湿度、气体浓度等。

其中,温度传感器是应用最广泛的硅传感器之一。

温度传感器利用硅材料的电阻率随温度变化的特性,将温度转化为电阻值,并进一步转化为电压或电流信号,实现对温度的测量。

总结来说,硅传感器利用硅的半导体特性,将外部环境参数转化为电信号进行测量和监测。

其原理是基于硅芯片的电阻率随参数变化的特性,通过测量电阻率的变化来得知外部环境参数

的变化。

不同类型的硅传感器可测量不同的参数,如温度、压力、湿度等。

新型纳米传感器技术的发展和应用前景随着科技的不断发展,传感器技术在现代生活中扮演着越来越重要的角色,尤其是在工业生产、医疗保健等领域。

而近年来,新型纳米传感器技术的出现,更是为传感器技术注入了新的活力。

本文将探讨新型纳米传感器技术的发展和应用前景。

一、纳米传感器的基本概念纳米传感器是一种基于纳米技术制造的传感器,其尺寸通常在10纳米至100纳米之间。

纳米传感器具有很高的灵敏度和选择性,能够对微小细节进行检测和分析。

纳米传感器的工作原理通常是通过检测被测物质与纳米传感器材料之间的相互作用来实现的。

二、新型纳米传感器技术的发展现状1. 石墨烯传感器石墨烯是一种由碳原子组成的材料,其特殊结构和电学特性使得石墨烯在传感器领域具有广泛的应用前景。

石墨烯传感器具有极高的灵敏度和选择性,可以检测到微小的生物分子、气体和水分子等。

2. 纳米线传感器纳米线传感器是一种由金属、半导体或绝缘体等材料制成的细长管状结构,其直径通常在1纳米至100纳米之间。

纳米线传感器具有很高的表面积和灵敏度,能够检测到微小的电子、离子、分子和细胞等。

3. 生物传感器生物传感器是一种利用生物分子与传感器材料之间的相互作用来进行检测的传感器。

生物传感器通常采用生物反应(如酶促反应)的原理来检测目标分子,具有很高的选择性和灵敏度。

三、新型纳米传感器技术的应用前景1. 环境监测新型纳米传感器技术可以应用于空气和水的质量检测,例如监测二氧化碳、甲醛等有害气体的浓度,以及监测水中重金属的含量等。

纳米传感器可以快速、精准地检测到微小的有害物质,提高了环境监测的效率和准确性。

2. 医疗诊断新型纳米传感器技术可以应用于医疗诊断,例如检测癌症标志物、细菌和病毒等微生物。

纳米传感器可以在早期发现疾病并提供更加准确的诊断结果,为医生提供更好的治疗方案。

3. 食品安全新型纳米传感器技术可以应用于食品安全领域,例如检测食品中的添加剂、农药和重金属等有害物质。

纳米传感器可以确保食品的安全和质量,保障消费者的健康。

硅温度传感器工作原理哎呀,说起硅温度传感器,这玩意儿可真是个神奇的小东西。

你知道吗,它就像是我们生活中的小侦探,专门用来“侦查”温度的。

虽然它看起来可能只是一块不起眼的小芯片,但它的工作方式可不简单。

首先,咱们得聊聊硅这玩意儿。

硅,这可是个好东西,它是地球上第二丰富的元素,仅次于氧。

而且,硅的导电性能会随着温度的变化而变化,这就给了我们灵感,用它来制作温度传感器。

硅温度传感器的工作原理其实挺简单的,但要讲得通俗易懂,还得费点功夫。

想象一下,你手里拿着一根金属棒,当你把它放在火上烤的时候,它是不是会变热,然后变软?硅温度传感器也是这么回事,但它更敏感,更精确。

当温度上升时,硅的电阻会发生变化。

这个变化是有规律的,我们可以利用这个规律来测量温度。

传感器内部有一个电路,它会测量通过硅的电流,然后根据电流的变化计算出温度。

比如说,你把一个硅温度传感器放在一杯热水里,当水的温度变化时,传感器里的硅电阻也会跟着变化。

这个变化会转换成电信号,然后通过电线传给一个显示器,这样你就能知道水的温度了。

这玩意儿的妙处在于,它非常精确,而且反应速度快。

你想想,如果你在煮饭,需要控制火候,这时候一个反应慢半拍的传感器可就帮不上忙了。

但硅温度传感器就不同了,它能迅速地告诉你温度的变化,让你做出相应的调整。

而且,硅温度传感器还特别耐用。

它不像那些娇贵的传感器,一摔就坏,一热就炸。

硅传感器可以在各种恶劣的环境下工作,比如高温、高压、甚至是腐蚀性的环境。

记得有一次,我在实验室里做实验,需要测量一个化学反应的温度。

我用了好几个传感器,但最后只有硅温度传感器坚持到了最后,其他的都因为温度太高而烧坏了。

那一次,我真的是被硅温度传感器的耐用性给震撼到了。

总的来说,硅温度传感器就像是我们生活中的小帮手,它虽然不起眼,但作用可大了。

它不仅能帮助我们测量温度,还能让我们的生活变得更加智能和便捷。

下次当你看到一个小小的硅温度传感器时,别忘了它背后可是有着大智慧的。

收稿日期:2006-12-20. 动态综述硅纳米线纳米器件的研究进展裴立宅(安徽工业大学材料科学与工程学院,安徽省金属材料与加工重点实验室,安徽马鞍山243002)摘 要: 硅纳米线作为一类重要的一维半导体纳米材料,在纳米器件方面具有很好的应用前景,可以用于高性能场效应晶体管、单电子探测器和场发射显示器件等纳米器件的制备。

介绍了近两年来硅纳米线作为检测细胞、葡萄糖、过氧化氢、牛类血清蛋白和DNA 杂交方面的纳米传感器、纳米晶体管、光电探测器等纳米器件的最新进展,并对其研究前景做了展望。

关键词: 硅纳米线;纳米器件;传感器;晶体管中图分类号:TN304.12 文献标识码:A 文章编号:1001-5868(2007)02-0156-05R esearch Development of Silicon N anowire N anoscale DevicesPEI Li 2zhai(School of Materials Science and E ngineering ,K ey Lab.of Materials Science and Processing ofAnhui Province ,Anhui U niversity of T echnology ,Ma ’anshan 243002,CHN )Abstract : Silicon nanowire is an important one 2dimensional semiconductor nanoscale material and is very p romising in application of nano scale devices ,such as field effect transistors wit h good p roperties ,single elect ron detector and field emission display devices.Recentdevelop ment s of silicon nanowire nanoscale devices ,such as nanoscale sensors for detecting cell ,glucose ,hydrogen peroxide ,bovine serum albumin and DNA hybridization ,nanoscale transistors and p hotot ransistor are introduced.The develop ment of nano scale devices wit h silico n nanowires is also discussed.K ey w ords : silicon nanowires ;nano scale devices ;sensors ;t ransistors1 引言硅纳米线由于自身特有的荧光、紫外等光学特性;场发射、电子输运等电学特性;热传导、高表面活性和量子限制效应等特性[1~4]引起了科技界的广泛关注,在纳米器件方面具有很大的潜在应用价值。

硅敏红外传感器原理

硅基红外传感器,也称为硅基热释电红外传感器或硅微测辐射热计(Silicon Microbolometer),是一种利用硅材料对红外辐射敏感的特性来检测和测量红外光谱范围内的辐射强度变化的器件。

硅敏红外传感器的工作原理主要基于热效应:

1.热释电效应:对于热释电型红外传感器(如热释电探测器,PIR传感器),当红外辐射照射到具有热释电效应的材料上时,材料吸收红外能量并引起温度上升。

由于热释电效应,这种温度变化会导致材料内部产生一个瞬态电压,这个电压与入射红外辐射的能量成正比。

在人体红外传感器中,常通过两个不同温度系数的热释电元件构成差动结构来增强信号,并减少环境噪声的影响。

2.微测辐射热计:而对于硅微测辐射热计,其工作原理也是基于温度变化产生的电阻变化。

硅微测辐射热计通常由微米级别的硅膜组成,该薄膜设计为具有较高的热敏电阻特性。

当红外辐射被薄膜吸收后,其温度升高导致电阻值发生变化,这一电阻变化可以转换为电信号输出,从而实现对红外辐射的精确测量。

无论是哪种类型的硅基红外传感器,它们都广泛应用于安防、工业过程控制、环境监测、医疗设备以及科学研究等领域。

温度传感器原理及优点温度是一个基本的物理量,自然界中的一切过程无不与温度密切相关。

温度传感器是最早开发,应用最广的一类传感器。

温度传感器的市场份额大大超过了其他的传感器。

从17世纪初人们开始利用温度进行测量。

在半导体技术的支持下,本世纪相继开发了半导体热电偶传感器、PN结温度传感器和集成温度传感器。

与之相应,根据波与物质的相互作用规律,相继开发了声学温度传感器、红外传感器和微波传感器。

两种不同材质的导体,如在某点互相连接在一起,对这个连接点加热,在它们不加热的部位就会出现电位差。

这个电位差的数值与不加热部位测量点的温度有关,和这两种导体的材质有关。

这种现象可以在很宽的温度范围内出现,如果精确测量这个电位差,再测出不加热部位的环境温度,就可以准确知道加热点的温度。

由于它必须有两种不同材质的导体,所以称之为“热电偶”。

不同材质做出的热电偶使用于不同的温度范围,它们的灵敏度也各不相同。

热电偶的灵敏度是指加热点温度变化1℃时,输出电位差的变化量。

对于大多数金属材料支撑的热电偶而言,这个数值大约在5~40微伏/℃之间。

热电偶传感器有自己的优点和缺陷,它灵敏度比较低,容易受到环境干扰信号的影响,也容易受到前置放大器温度漂移的影响,因此不适合测量微小的温度变化。

由于热电偶温度传感器的灵敏度与材料的粗细无关,用非常细的材料也能够做成温度传感器。

也由于制作热电偶的金属材料具有很好的延展性,这种细微的测温元件有极高的响应速度,可以测量快速变化的过程。

温度传感器是五花八门的各种传感器中最为常用的一种,现代的温度传感器外形非常得小,这样更加让它广泛应用在生产实践的各个领域中,也为我们的生活提供了无数的便利和功能。

温度传感器有四种主要类型:热电偶、热敏电阻、电阻温度检测器(RTD)和IC 温度传感器。

IC温度传感器又包括模拟输出和数字输出两种类型。

接触式温度传感器的检测部分与被测对象有良好的接触,又称温度计。

温度计通过传导或对流达到热平衡,从而使温度计的示值能直接表示被测对象的温度。

pn结半导体温度传感器特点

PN结半导体温度传感器是一种常见的温度测量元件,具有以

下特点:

1. 高灵敏度:PN结半导体温度传感器对温度的变化非常敏感,可以快速和准确地响应温度的变化。

2. 宽测量范围:PN结半导体温度传感器可以在很宽的温度范

围内进行测量,通常可以达到-50℃到+150℃甚至更高的范围。

3. 线性输出:PN结半导体温度传感器的输出与温度成线性关系,可以方便地进行温度的计算和处理。

4. 稳定性高:由于半导体材料的特性,PN结半导体温度传感

器具有较高的稳定性,不容易受到外界影响而产生误差。

5. 体积小、重量轻:PN结半导体温度传感器通常体积较小、

重量轻,方便进行安装和布线。

6. 耐用性好:PN结半导体温度传感器由于没有机械移动部件,因此具有较长的使用寿命,并且不容易受到震动和振动的影响。

总体而言,PN结半导体温度传感器具有高灵敏度、宽测量范围、线性输出、稳定性高、体积小、重量轻和耐用性好等特点,适用于广泛的温度测量应用。

硅温度传感器的工作原理

温度传感器目前分为传统温度传感器和基于硅的温度传感器。

传统温度传

感器包括热敏电阻、电阻温度检测器和热电偶。

这些器件是模拟器件,而温度

传感器没有必要一定是模拟器件。

基于硅的温度传感器能够精确输出其测量温

度所代表的数字量。

相比于需要外部信号调理电路和模数转换器的方法,这种

方案简化了控制系统的设计。

下面就某些硅温度传感器工作原理为大家介绍一下。

当两个相同的晶体管在集电极电流密度比恒定的情况下工作时,它们的基极- 发射极电压差仅与绝对温度成正比。

其他的温度传感器则基于采用二极管接法

的晶体管的基极-发射极电压VBE 的行为,此VBE 随着温度反向变化,这个变化速率非常恒定,为- 2mV /℃,但是对于不同的晶体管,VBE 变化的绝对值也不同。

为了补偿这种变化,可以在不同的IE 值下比较ΔVBE。

某些硅温度传感器产生模拟电压输出(VPTAT,即与绝对温度成正比的电压),而其他的温度传感器则将VPTAT 转换为电流输出。

在数字输出温度传感器中,放大检测晶体管的VBE,然后与带隙基准电压比较,并将结果输入到Σ-Δ或逐次逼近寄存器ADC 中转换为数字输出,精度可以是13bit 或16bit,其中最低有效位被用作符号位。

一种可替换的数字输出方案是采用脉宽调制(PWM),其温度和脉冲的导通

与截止时间的比例成正比。

由于导通时间是固定的,因此这些传感器可以按照

需要执行单次测量以使功耗最小。

tips:感谢大家的阅读,本文由我司收集整编。

仅供参阅!。

纳米传感器的原理与使用方法详解引言:随着纳米技术的快速发展,纳米材料在各个领域中的应用越来越广泛。

纳米传感器作为一种特殊的传感器,具有灵敏、高度集成和快速响应等优势,在生物医学、环境监测、化学分析等领域中发挥着重要作用。

本文将深入探讨纳米传感器的原理与使用方法,介绍其工作原理、结构特点以及应用案例。

一、纳米传感器的工作原理纳米传感器是利用纳米技术制备出的传感器,在传感元件的表面或内部引入纳米材料,通过与所测物质的相互作用实现信号的转换和检测。

其工作原理可分为光、电、磁等多种类型。

1. 光学原理利用纳米材料对光的吸收、散射和放射特性的变化来检测物质。

例如,将纳米量子点引入传感器中,其表面产生的荧光信号与所测物质的浓度相关,可以实现对物质浓度的定量检测。

2. 电学原理基于纳米材料的导电性质,通过与所测物质的相互作用改变导电性能从而实现物质的检测。

例如,纳米颗粒表面修饰上特定的分子,当与目标物相结合时,电阻、电流等电学参数发生变化,从而检测目标物质。

3. 磁性原理利用纳米材料的特殊磁性性质,通过磁场的调控来检测物质。

例如,纳米颗粒表面修饰上特定的分子,当目标物质存在时,磁感应强度发生变化,通过磁场的测量即可实现对目标物质的检测。

二、纳米传感器的结构特点纳米传感器的结构特点主要体现在传感元件的尺寸、表面修饰和信号转换方面。

1. 尺寸特点纳米传感器的尺寸通常在纳米级别,具有高度集成的特点。

纳米材料的小尺寸使得传感元件具有更大的表面积,充分暴露于被测物质,提高了传感器的敏感度和响应速度。

2. 表面修饰特点纳米传感器通过表面修饰使得传感元件具有特定的选择性和专一性。

表面修饰可以是化学分子、生物分子等,通过与所测物质的相互作用实现信号的转换和传递。

3. 信号转换特点纳米传感器利用纳米材料的特殊性能实现信号的转换和放大。

例如,纳米金属颗粒的局域表面等离激元共振效应(localized surface plasmon resonance,LSPR)可以通过光谱分析实现目标物质的检测,提高了传感器的灵敏度。

温度传感器分类与特点1.热电阻温度传感器(RTD):热电阻温度传感器是一种基于电阻值随温度变化的原理工作的传感器。

常见的热电阻材料有铂(Pt100、Pt1000)、镍(Ni100、Ni1000)等。

热电阻温度传感器具有较高的精度、较宽的测量范围和较好的线性特性。

但是,它们的响应时间较慢,对环境干扰较为敏感。

2.热敏电阻温度传感器(NTC):热敏电阻温度传感器是一种采用热敏电阻材料工作的传感器,其电阻值随温度变化。

常见的热敏电阻材料有氧化锡(SnO2)、氧化镁(MgO)等。

热敏电阻温度传感器具有较高的灵敏度和较低的成本,适用于大量应用场合。

但是,由于其非线性特性,需要进行校准和补偿,测量精度相对较低。

3.热电偶温度传感器:热电偶温度传感器是基于两种不同金属的电动势随温度变化的原理工作的传感器。

常见的热电偶有铜-铜镍(Type T)、铁-铜镍(Type J)等。

热电偶温度传感器具有较大的测量范围、良好的线性特性和较快的响应速度。

但是,由于热电偶两端的接触材料不同,容易受到外界电磁干扰的影响。

4.热电堆温度传感器:热电堆温度传感器是一种由多个热电偶组成的传感器,用于测量较高温度下的温度变化。

热电堆温度传感器具有较高的测量精度和较大的温度范围,适用于高温环境。

但是,由于需要多个热电偶的组合,造成了较高的成本。

5.红外温度传感器:红外温度传感器是一种基于物体放射出的红外线辐射功率与其温度成正比的原理工作的传感器。

红外温度传感器具有非接触式测量、快速响应和长测量距离等特点。

但是,其测量精度受到环境因素的影响较大,同时需要针对不同物体进行校准。

总的来说,不同类型的温度传感器各具特点,适用于不同的应用场合。

选择合适的温度传感器需要根据测量范围、精度要求、响应速度以及环境干扰等因素综合考虑。

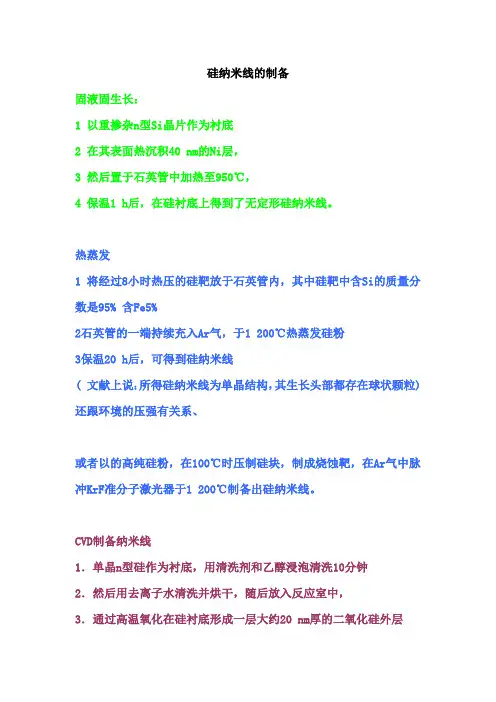

硅纳米线的制备

固液固生长:

1 以重掺杂n型Si晶片作为衬底

2 在其表面热沉积40 nm的Ni层,

3 然后置于石英管中加热至950℃,

4 保温1 h后,在硅衬底上得到了无定形硅纳米线。

热蒸发

1 将经过8小时热压的硅靶放于石英管内,其中硅靶中含Si的质量分数是95% 含Fe5%

2石英管的一端持续充入Ar气,于1 200℃热蒸发硅粉

3保温20 h后,可得到硅纳米线

( 文献上说:所得硅纳米线为单晶结构,其生长头部都存在球状颗粒) 还跟环境的压强有关系、

或者以的高纯硅粉,在100℃时压制硅块,制成烧蚀靶,在Ar气中脉冲KrF准分子激光器于1 200℃制备出硅纳米线。

CVD制备纳米线

1.单晶n型硅作为衬底,用清洗剂和乙醇浸泡清洗10分钟

2.然后用去离子水清洗并烘干,随后放入反应室中,

3.通过高温氧化在硅衬底形成一层大约20 nm厚的二氧化硅外层

4.反应室内真空度低于0.001 Pa时,将Fe沉积到硅衬底表面(膜厚度为O.5到5 nm左右)

5.然后将制备好的硅衬底放入等离子增强化学气相沉积室中(室内压力为40~240Pa 射频功率为10 w),在380℃时沉积硅烷数小时制备出了单晶硅纳米线。

纳米线材料在传感技术中的应用纳米科技的发展给传感技术领域带来了革命性的变化。

其中,纳米线材料因其独特的物理和化学性质,在传感技术中扮演着重要的角色。

本文将探讨纳米线材料在传感技术中的应用,并分析其优势和挑战。

1. 纳米线材料概述纳米线是一种直径在几十纳米至几纳米之间的超细材料,通常由金属、半导体或绝缘体组成。

其特点包括高比表面积、低维度效应和优异的电子输运性能。

这使得纳米线材料成为传感技术研究的热点。

2. 纳米线材料在生物传感中的应用生物传感是一种检测和诊断生物分子、细胞和组织的技术。

纳米线材料在生物传感中的应用由于其高灵敏度和选择性具有巨大的潜力。

例如,纳米线传感器可以通过监测细胞内化学成分的变化,实现癌症早期诊断。

同时,纳米线材料还能用于监测生物反应器中的细胞状态和抗体活性等。

3. 纳米线材料在环境监测中的应用纳米线材料在环境监测中的应用可用于检测空气、水和土壤中的污染物。

例如,纳米线传感器可以检测空气中有毒气体的浓度,如甲醛、苯和二氧化碳等。

此外,纳米线材料还可用于监测水体中的重金属离子和有机物质污染等。

4. 纳米线材料在电子传感中的应用纳米线材料在电子传感中的应用广泛而重要。

纳米线传感器可以用于检测温度、压力、湿度等。

此外,纳米线材料还可以应用于柔性电子传感器的制备。

这些传感器可以贴合在人体皮肤上,实现对生理和环境参数的实时监测。

5. 纳米线材料在光学传感中的应用纳米线材料在光学传感中的应用主要集中在表面增强拉曼光谱(SERS)技术上。

通过表面修饰纳米线材料,可以大幅度增强待测物质的拉曼散射信号,从而实现灵敏的分析检测。

这种表面增强效应使纳米线材料在药物分析、环境监测和食品安全等领域具有重要应用价值。

6. 纳米线材料应用的优势和挑战纳米线材料在传感技术中具有许多优势,例如高灵敏度、快速响应、低成本和易于制备等。

然而,纳米线材料在实际应用中仍面临一些挑战。

例如,纳米线材料的稳定性和寿命仍需进一步改善,同时对于纳米线材料的合成和应用过程还需要进行深入研究。

纳米材料在传感器中的应用纳米科技的迅速发展使得纳米材料在各个领域的应用越来越广泛。

其中,纳米材料在传感器技术中的应用尤为引人注目。

传感器是一种可以检测和测量各种物理量、化学量或生物量的设备或系统。

通过纳米材料的引入,传感器的灵敏度和可靠性得以大幅提升,为各个行业的科学研究和工业生产带来巨大的改变。

一、纳米材料在气体传感器中的应用气体传感器是一种能够检测和测量环境中气体浓度的装置。

纳米材料在气体传感器中的应用主要体现在两个方面:一是提高传感器的灵敏度,二是增加传感器的选择性。

纳米材料的特殊结构和体积效应使得其表面积相比于传统材料更大,因此与气体分子发生相互作用的机会更多,从而提高了传感器的灵敏度。

例如,氧化锌纳米粒子在气体传感器中常被用来检测一氧化碳。

由于其高比表面积和优异的氧化还原性能,它能够对一氧化碳分子产生很强的吸附作用,并进行电化学反应,从而实现对一氧化碳的高灵敏度检测。

另一方面,纳米材料可以通过调控其表面结构和成分,以增加传感器对特定气体的选择性。

例如,针对不同的有毒气体,可以使用不同的纳米材料来制备传感器。

这些纳米材料能够与特定气体发生化学反应,并产生明显的电信号变化。

这种选择性传感器的开发对于环境保护和工业安全具有重要意义。

二、纳米材料在生物传感器中的应用生物传感器是一种能够检测和测量生物分子、细胞或生物体功能的装置。

纳米材料在生物传感器中的应用也具有巨大的潜力。

首先,纳米材料的高比表面积和生物兼容性使得其在生物传感器的信号增强方面具有明显优势。

以金纳米颗粒为例,其表面附有特定的生物分子,能够与生物样品中的靶分子结合形成纳米颗粒-靶分子复合物,进而增加传感器对靶分子的检测灵敏度和准确性。

其次,纳米材料还可以被用于制备基于光学、电化学或电子传导的生物传感器。

例如,纳米线阵列可以用于制造光纤传感器,其特殊的电子能带结构和光学特性能够实现对生物分子的高灵敏度测量。

此外,纳米材料还可以用于制备柔性生物传感器,使其能够与生物体接触更紧密、更舒适。

温度传感器的类型、特点、原理及应用序言温度是反应物体冷热状态的参数,它与人们的生活密切相关,过高或者过低的温度会给人体带来不适,严重者甚至会威胁到生命。

因此,对温度的监测十分重要。

古时候人们就已经为检测温度做出了努力,“水瓶”亦可称“冰瓶”是古代人们用于监测温度的工具,通过观察瓶中水的状态变化判断温度的变化。

随着科技的发展,人民生活水平的不断提高,对温度监测的要求也越来越高,现如今,温度传感器作为监测温度的重要手段之一,为人民的生活带来了极大的方便。

本文就主要从类型、原理、特点及应用这四个方面来论述温度传感器。

1.温度传感器许多人可能听过温度传感器,知道它是测量温度的,但具体的定义并不清楚。

温度传感器是指能感受温度并转换成可用输出信号的传感器。

温度传感器品种繁多,主要分为四类,分别是热电偶传感器、热敏电阻传感器、电阻温度检测器以及IC温度传感器,其中IC温度传感器又包括模拟输出和数字输出两种。

温度的测量及控制对提高工作效率、保证生产品质以及促进经济发展有着至关重要的作用。

由于温度传感器是通过感知物体随温度变化而某种特性发生变化测得的,因而能当作温度传感器的材料有很多,如电阻的阻值可以随着温度的变化而变化,物质的热胀冷缩等,因而随着科技的发展,越来越多的温度传感器会不断出现在人们的身边。

下面我们主要介绍四大类温度传感器。

2.热电偶传感器两种不同导体或半导体的组合称为热电偶,热电势EAB(T,T0)是由接触电势和温差电势合成的。

接触电势是指两种不同的导体或半导体在接触处产生的电势,此电势与两种导体或半导体的性质及在接触点的温度有关。

热电偶测温度的基本原理是当有两种不同的导体和半导体A和B组成一个回路,其相互连接时,只要两结点处的温度不同,一端温度为T,称为工作端,另一端温度为TO,称为自由端,则回路中就有电流产生,即回路中存在的电动势称为热电动势。

这种由于温度不同而产生电动势的现象称为塞贝克效应。

根据热电动势与温度的函数关系可以求得温度。

纳米传感器的工作原理和使用方法纳米科技是当今科技领域中备受瞩目的前沿领域之一。

纳米传感器作为纳米科技的重要应用之一,具有极高的灵敏度、快速响应和精准测量等优势,在环境监测、生物医学、食品安全等领域发挥着重要作用。

本文将从纳米传感器的工作原理和使用方法两个方面进行介绍,希望能够帮助读者对纳米传感器有更加全面的了解。

一、纳米传感器的工作原理纳米传感器是利用纳米材料的特殊性质,将其作为传感元件进行设计和制备的一种新型传感器。

纳米材料具有单个纳米尺度的特殊结构和特性,使得它们对外界环境的微小变化具有非常高的敏感性。

纳米传感器的工作原理主要包括以下几个方面:1. 表面效应:纳米传感器通常采用纳米颗粒、纳米线或纳米薄膜等纳米材料作为传感元件,并将其与待检测物质接触。

由于材料的表面积增大,纳米材料具有较高的表面能,使得纳米材料与待检测物质发生较大的相互作用。

这种表面效应使得纳米传感器能够高灵敏度地检测微量的目标物质。

2. 环境响应:纳米材料的电学、热学、光学等性质会随着环境的变化而发生变化,这种变化可以被传感器进行检测和测量。

常见的应用包括基于纳米金属颗粒表面等离子体共振(SPR)效应的光学传感器、基于纳米半导体材料的电学传感器等。

3. 分子识别:纳米传感器可以通过特殊的表面修饰或功能化来实现对目标分子的选择性识别。

例如,可以利用特定的生物分子与纳米材料表面进行结合,在目标分子存在时产生信号响应。

这种分子识别能力使得纳米传感器在生物医学领域具有广阔的应用前景。

二、纳米传感器的使用方法1. 制备与尺寸控制:纳米传感器的制备过程需要控制纳米材料的尺寸和形状,以确保其特性能够满足应用需求。

常用的制备方法包括溶液法、气相法、电化学法、热蒸发法等。

此外,还需要进行后续的精密加工和表面修饰,以提高传感器的性能和稳定性。

2. 检测介质:为了实现对目标物质的检测,纳米传感器需要与待检测物质发生作用。

根据不同的应用需求,可以选择合适的检测介质,例如离子溶液、气体、生物液体等。

有机硅在传感器中的应用有机硅是一种广泛应用于化学工业的材料。

在传感器领域,有机硅也有着重要的应用。

有机硅作为一种独特的物质,不仅具有良好的机械性能和化学稳定性,同时还具有较好的电学和光学性能。

因此,在传感器领域,有机硅被广泛应用于温度传感器、压力传感器、气体传感器和生物传感器等多个领域。

一、有机硅在温度传感器中的应用有机硅在温度传感器中的应用主要体现在其具有的良好的抗热性能上。

由于在高温下,传统金属材料和半导体材料的性能受到较大影响,因此采用有机硅作为温度传感器元件材料,具有较好的温度稳定性和长期使用寿命。

有机硅温度传感器的核心部分是硅脂,硅脂是一种由有机硅基团构成的聚合物,其性质可通过改变其中的有机硅基团种类和数量而调节。

当有机硅分子受到温度的影响时,其分子结构会发生改变,从而引起硅脂的扭曲、旋转等变化,使得硅脂的电学和光学性能发生相应变化,使得传感器的输出信号发生变化,从而实现温度的测量。

二、有机硅在压力传感器中的应用有机硅在压力传感器中的应用主要体现在其具有的高灵敏度和快速响应的特点上。

有机硅粘性高,可以有效隔离噪声干扰,同时其硅键可以吸收和扭曲,从而引起元件中的电性能和机械性能的变化,使得传感器可以快速响应外界的压力信号。

三、有机硅在气体传感器中的应用有机硅在气体传感器中的应用主要体现在其具有的高选择性和高灵敏度的特点上。

有机硅结构多样,并可以通过改变其结构来调节其性能,可以使其只对某一特定气体产生响应,从而实现气体传感器的高选择性。

四、有机硅在生物传感器中的应用有机硅在生物传感器中的应用主要体现在其具有的生物相容性和反应灵敏等特点上。

有机硅可以作为生物材料直接接触生物样品,其表面可以进行化学修饰,可以与生物分子相互作用,可以有效地检测生物分子的存在和浓度等信息。

总之,有机硅在传感器领域的应用具有广泛的前景和重要性,同时仍然存在着一定的挑战和需要进一步研究的问题。

随着科学技术的不断提高,有机硅在传感器领域的应用将会越来越广泛,同时也将会有更多的创新和进步。

硅纳米线温度传感器及其特点

摘要

利用气液固相法(VLS)制备硅纳米线(SiNWs),结晶的方向和结构良好,用旋涂(SOD)法进行非原位n型掺杂。

非原位掺杂过程中使用基于固态扩散的SOD 技术,该SOD技术分为涂层和驱动两个步奏。

我们对含磷的硅纳米线在适当的温度和时间下进行研究,本实验取950℃保持5到60分钟。

掺杂的纳米线很容易做成一个具有良好分辨率和响应速度的温度传感器。

对不同掺杂浓度的SiNWs 温度传感器的校准工作已经完成。

本实验测定浓度为的SiNWs传感器具有最好的分辨率(6186Ω/℃)和灵敏度。

关键词- SiNWs;VLS合成;非原位掺杂;SOD;温度传感器

I 背景

目前,硅是电子器件的重要材料。

材料和工具的创新,通过“自上而下”的制造方法使电子器件的尺寸不断减小。

随着尺寸的减小,“自上而下”的制造流程会出现越来越多的问题;因此,“自下而上”的制造方法更具指导意义。

一维的纳米结构就是采用“自下而上”的制造方法。

一维纳米结构材料硅纳米线和碳纳米管,是常用的研究纳电子学的材料,因为它们的形态、尺寸和电子的特性比整块材料优越。

然而,碳纳米管材料在合成金属或半导体纳米管的控制,半导体纳米管掺杂的控制,限制了碳纳米管材料的应用。

VLS制备的半导体纳米线,可以克服碳纳米管的局限性。

硅纳米线(SiNWs)作为活性物质具有研究意义,因为硅纳米线可以把一维输运和传统的成熟的Si工艺制造流程组合在一起。

因此,硅纳米线被认为是场效应晶体管,传感器件,光学器件等纳米电学材料的重要组成部分。

此外,硅掺杂源的选择和掺杂浓度的控制,已经在传统的集成电路工艺(固体扩散,离子注入等)中被广泛研究。

然而,硅纳米线主要是在VLS法中的气相过程进行原位掺杂。

但是,原位掺杂生成的硅纳米线结构难以控制;例如,常用的掺杂剂气体乙硼烷,在VLS法中用于生长SiNWs硅烷气体,会导致侧壁线额外的生长;乙硼烷浓度过高会导致非晶硅壳周围形成晶体SiNWs;这些因素会导致SiNWs轴方向的掺杂不均匀。

非原位掺杂与SiNWs生长的掺杂过程分开,避免了因SiNWs侧壁生长导致掺杂剂的变化或SiNWs结构的变化。

非原位扩散使用旋涂法(SOD),在硅工艺上是十分成熟的。

这种方法曾在VLS法进行磷掺杂生成SiNWs实验中简单介绍过。

对SiNWs进行非原位掺杂,最适合用固态旋涂法控制掺杂物,而且对硅纳米线和硅晶结构造不成损害。

适当温度和时间下的固态扩散决定了SiNWs的数量。

本实验中,通过旋涂法对VLS法生长的SiNWs晶体进行非原位掺杂时,要先进行退火处理。

SiNWs与不同的方向衬底结合起来;非常有益于通过传统集成电路制造流程,制造高分辨率、高灵敏度的温度传感器。

SiNWs温度传感器的特性在实验中测量和报告。

II传感器的制造和实验

首先,通过VLS法并利用金作催化剂在硅基板上生成SiNWs。

在洁净的p 衬底(111方向)涂金膜,然后加热使金膜蒸发溅射到纳米颗粒上形成金纳米线。

基底形成一个低压化学沉淀体系,生成SiNWs。

SiNWs 在300mtorr压强SiH4/H2气体的比例为100/400,经过620℃保持240分钟生长而成;然后用HF/H2O=1/50的氢氟酸溶液清洗硅纳米线周围的氧化层。

在200kev下用JEOL JEM-2100F透射电子显微镜(TEM)观察和在10kev下用JEOL JSM-7001扫描电子显微镜(SEM)成像分析SiNWs。

SiNWs样本悬挂在TEM铜网和多孔碳膜上进行观察。

然后,在硅衬底(100)处,100nm厚氧化层上生长SiNWs,制成温度传感器。

简单的通过压SiNWs衬底(使纳米线的表面向下),硅衬底(100)方向顶部,使SiNWs衬底沿一个方向下滑完成转向过程。

SiNWs能被截断,并且在衬底(100)在某个方向成良好的线性;如图1a所示,这是由于硅纳米受到特定方向的冲压和滑动。

通过光学显微镜可以观察和辨别单个纳米线的位置;由于纳米线较长,可以从显微镜下清楚地观察到。

然后通过光刻制造出的电极连接每个硅纳米线;构造一个500nm厚,500×500μm大小的AI电极;电极之间间隔5μm。

由于AI层很薄,纳米线经过镀铝和光刻胶处理后,在显微镜下仍能清晰的观察出来,如图1b。

每个电极与硅纳米线通过合适的连线连接。

在单位光掩膜版上有40个电极,而平均大约只有10个电极与硅纳米线相连。

紧接着用热散射过程对SiNWs进行旋涂掺杂,掺杂后退火处理,旋涂源由Emulsitone公司提供。

旋涂掺杂的磷源的“磷膜”密度;旋涂磷源以每30s/3000rpm的转速在SiNWs表面旋涂,然后再110℃下烘烤15分钟,除去磷膜上多余的溶剂。

然后,在石英炉中加热到950℃,烘烤10到60分钟,使磷掺杂到SiNWs中。

SiNWs通过500nm厚的AI电极传输电信号,实验用Suss MicroTec MA 150CC光刻机进行光刻。

AI电极与电压表连接,然后就能测量SiNWs温度传感器的温度特性。

通过把传感器放进温度箱,用NetDAQ 数据采集系统进行校准。

Ⅲ结果及讨论

制备宽度为100到200纳米,长度为18到22μm在硅晶111方向的SiNWs;图2a是在透射电子显微镜下观测的;图2b是SiNWs的电子衍射图像。

图3是SiNWs温度传感器的扫描电子显微镜图像,揭示了SiNWs温度传感器的原理。

单个磷掺杂SiNW温度传感器单元,SiNW和AI电极通过沉积铝薄膜与纳米线接触,传感器阻值会非常低。

SiNW的掺杂率,通过标准的硅电阻率与磷浓度的关系式得出;由SiNWs 的掺杂浓度,可以得出SiNWs的掺杂浓度随扩散时间的增加而增加。

在950℃下扩散5到60分钟,形成3种掺杂浓度SiNWs,如表1所示。

硅纳米线在5,10,60分钟下的掺杂浓度为,,。

图4掺杂浓度为的SiNW温度传感器的温度特性;温度传感器的阻值与温度(30~100℃)呈线性变化;通过计算可以得出传感器的分辨率为6186Ω/℃。

电阻的温度系数(TCR,α)由下面的计算式得出:

其中R1,R2是传感器在T1,T2温度下的阻值,计算得出TCR为。

由图5得出,不同的掺杂浓度的SiNW温度传感器具有不同温度特性;随着掺杂浓度的增加,传感器的分辨率下降。

掺杂浓度还可以影响SiNW温度传感器的TCR;表II是不同掺杂浓度下SiNW温度传感器的TCR;当掺杂浓度从

增加到时,传感器的分辨率从6186Ω/℃减到0.43Ω/℃;TCR的大小从降到。

电阻的温度系数越高,温度传感器的分辨率越高;综合得出SiNW温度传感器在掺杂浓度为时分辨率最高,灵敏度最好。

Ⅳ结论

实验成功的通过VLS过程生成111方向的SiNWs晶体;SiNWs容易进行旋转涂布掺杂和退火;退火时间从5分钟增加到60分钟时,掺杂浓度会从

增加到。

随着掺杂浓度的增加,传感器的分辨率从6186Ω/℃减到0.43Ω/℃;TCR的大小从

降到;由此看出,SiNW温度传感器在掺杂浓度低时,分辨率和灵敏度更好。

可以通过较低的温度和更短的扩散时间,得到分辨率更高的传感器。

由于纳米线的温度传感器的传感器单元非常小,因此可以获得高的灵敏度和响应速度。

此外,纳米线传感器还具有尺寸小需要的能量少,更加节能等优点。