从传统MOS管到硅纳米线场效应晶体管

- 格式:ppt

- 大小:2.39 MB

- 文档页数:22

nmos管工作原理nmos管(N-channel Metal Oxide Semiconductor)是一种常用的场效应晶体管,它是由n型沟道和p型衬底构成的。

在实际的电子电路中,nmos管被广泛应用于数字集成电路中,如微处理器、存储器、逻辑门等。

它具有开关速度快、功耗低、集成度高等优点,因此在现代电子设备中扮演着重要的角色。

nmos管的工作原理可以简单地概括为,当栅极施加正电压时,沟道内的自由电子被吸引到栅极附近,使得沟道导通,从而形成导通状态;当栅极施加负电压时,沟道内的自由电子被排斥,使得沟道截断,从而形成截止状态。

下面我们将从材料、结构和工作特性三个方面来详细介绍nmos管的工作原理。

首先,从材料方面来看,nmos管的主要材料包括硅、氧化物和金属。

其中,硅是nmos管的基本材料,它具有半导体特性,能够在一定条件下形成n型或p型掺杂区。

氧化物主要用于制作绝缘层,以隔离栅极和沟道,防止电荷漏失。

金属则用于制作栅极,它能够在施加电压时吸引或排斥沟道内的自由电子,从而控制沟道的导通状态。

其次,从结构方面来看,nmos管主要由栅极、沟道、漏极和源极组成。

栅极位于绝缘层上方,用金属制成,可以施加正负电压。

沟道位于栅极和衬底之间,是n型半导体材料形成的导电通道。

漏极和源极分别位于沟道的两端,用于连接外部电路。

当栅极施加正电压时,沟道导通,电流从漏极流向源极;当栅极施加负电压时,沟道截断,电流无法通过。

最后,从工作特性方面来看,nmos管具有开关速度快、功耗低、集成度高等特点。

在工作时,栅极施加的电压可以控制沟道的导通状态,从而实现对电流的调节和控制。

此外,nmos管还具有良好的抗干扰能力和稳定性,能够在各种环境下可靠工作。

总的来说,nmos管作为一种重要的场效应晶体管,在数字集成电路中发挥着至关重要的作用。

通过对nmos管的材料、结构和工作特性的深入了解,我们可以更好地应用它,设计出更加高效、稳定的电子电路,推动电子科技的发展。

MOS管介绍解读MOS管是一种双极性场效应晶体管(FET),也称为MOSFET(金属-氧化物-半导体场效应晶体管)。

它是一种由金属层、氧化物层和半导体层构成的晶体管。

MOS管被广泛用于数字电路、模拟电路和功率放大器等应用中,因为它具有很高的开关速度、较低的功耗和较高的承受电压能力。

MOS管的工作原理是通过控制栅极电压来控制电流的流动。

当栅极电压为零时,MOS管处于关闭状态,没有电流流过。

当栅极电压增加到临界值以上时,MOS管进入开启状态,允许电流流过。

MOS管的导电能力主要取决于栅极电压与漏极电压之间的差异。

当栅极电压较高时,MOS管的导电性较好,电流流过的能力较大。

相反,当栅极电压较低时,MOS管的导电性较差,电流流过的能力较小。

MOS管有两种类型,分别是N沟道MOS管和P沟道MOS管。

它们的区别在于所使用的材料类型和电流流动方向。

N沟道MOS管使用N型半导体材料构成,通过负栅极电压来控制正电流的流动。

P沟道MOS管使用P型半导体材料构成,通过正栅极电压来控制负电流的流动。

这两种类型的MOS管可以用于不同的应用中,具体选择取决于电路设计和所需的电流极性。

与其他晶体管相比,MOS管具有许多优势。

首先,MOS管的开关速度较快,可以实现高频率的信号放大和处理。

其次,MOS管的功耗较低,因为它只需要很小的电压来控制电流流动。

此外,MOS管可以承受较高的电压,使其适用于高功率应用。

另外,MOS管具有良好的线性特性和温度稳定性,可以在不同的工作条件下提供稳定的性能。

MOS管还有一些应用注意事项。

首先,由于MOS管是压阻性器件,它的输入特性受到栅极电容的影响。

因此,在高频应用中,需要注意匹配负载和输入电容,以避免信号衰减和失真。

其次,MOS管还有最大额定电压和最大额定电流。

在设计电路时,需要确保不超过这些限制,以防止损坏MOS管。

最后,MOS管的工作温度范围也需要考虑,因为过高或过低的温度可能会影响性能和寿命。

场效应晶体管和mos管场效应晶体管和MOS管,这些名字听上去可真让人挠头,但其实它们就是电子世界里的小明星。

想象一下,电子产品里那些流动的电流,仿佛在舞动,场效应晶体管和MOS管就是在这个舞池里跳舞的舞者,真是个活力四射的场景。

你知道吗?场效应晶体管(FET)就像一把钥匙,能控制电流的流动,完全靠电场来“发号施令”。

就好比你想在家里开灯,只需要按下开关,电流就像小猫一样乖乖跑过来,瞬间照亮你的房间。

而MOS管,或者说金属氧化物半导体场效应晶体管,这个名字听上去就像个超级英雄的全名,其实它也是在控制电流,只不过方式有点不同。

它是通过在栅极上施加电压,来让电流在源极和漏极之间畅通无阻。

这个小家伙可是个节能大使,工作时耗电极少,真是环境保护的小能手。

想想吧,咱们平时用的手机、电脑,甚至是那些智能家居产品,背后都少不了MOS管的身影,真是个默默无闻的英雄呢。

你有没有发现它们在结构上也很有意思?场效应晶体管的结构就像一个简化版的三明治,夹着半导体材料,外面则是金属电极。

而MOS管呢,表面有一层薄薄的氧化层,这层氧化层就像是保护膜,既能保护内部,又能让电子们在里面畅游。

想想看,电子们在里面嬉戏,就像小孩子在游乐场里玩耍一样,活力十足,真是让人羡慕。

再说说它们的应用吧,场效应晶体管被广泛用在放大器和开关中。

比如说,在你家里的音响系统里,场效应晶体管可是个大功臣,让声音更加清晰动听。

而MOS管呢,常常被用在电源管理和数码电路中。

嘿,想象一下,如果没有它们,咱们的手机估计也不能这么快充电,生活肯定要慢半拍,真是不敢想象啊。

对了,有个小细节,场效应晶体管的输入阻抗可高达几百兆欧,这就意味着它几乎不会对信号源造成干扰,像个超级守护者,保护着信号的完整性。

而MOS管的开关速度快得吓人,能让电流迅速流动,就像一辆跑车,飞速而过,绝不拖沓。

想想看,这样的特性简直就是现代电子产品的“闪电侠”嘛!不过,不管是场效应晶体管还是MOS管,它们在使用上都有各自的“性格”。

mos管的发明及应用

MOS管的发明可以追溯到20世纪60年代,由贝尔实验室的工程师们发明。

在当时的背景下,MOS管被用作一种存储器件,但由于其优异的性能和可靠性,很快就被应用于电子设备中。

MOS管的全称是金属-氧化物-半导体场效应晶体管,其发明在集成电路的发展中具有重要的地位。

MOS管的应用非常广泛,特别是在现代电子设备中,它已经成为了不可或缺的一部分。

与普通双极型晶体管相比,场效应管具有输入阻抗高、噪声低、动态范围大、功耗小、易于集成等特性。

场效应管的品种很多,主要分为结型场效应管和绝缘栅场效应管两大类,其中绝缘栅场效应管又被称为金属氧化物半导体场效应管,简称为MOS场效应管。

MOS管可以分为耗尽型MOS管和增强型MOS管,以及P 沟道和N沟道等多种类型。

在实际应用中,通常使用增强型的N 沟道MOS管和增强型的P沟道MOS管,这两种类型的MOS管在电子设备中得到了广泛的应用。

总的来说,MOS管的发明和应用对于现代电子技术的发展起到了重要的作用,其优异的性能和可靠性使得它成为了现代电子设备中不可或缺的一部分。

晶体管技术综述作者:叶剑来源:《中国新通信》 2018年第4期晶体管的发明奠定了现代电子技术的基础,由晶体管引领的信息技术掀起了近代社会的第三次科技革命。

一、晶体管技术的快速发展1947 年美国贝尔实验室的三位科学家肖克利博士、布拉顿博士和巴丁博士,在导体电路中进行半导体锗晶体把声音信号放大的实验时惊奇地发现,在他们发明的器件中通过的一部分微量电流竟然可控制另一部分流过的大得多的电流,因而产生了放大效应。

这个器件就是——晶体管。

三位科学家因此共同荣获1956 年诺贝尔物理学奖。

1949 年肖克利博士研究成功了面结型晶体管,并于1951 年获得了美国第2569347 号专利“使用半导体材料的电路元件”。

其他改进还包括用硅代替锗,现在的晶体管大部分仍是这种面结型晶体管。

为避免遭受美国司法部的反垄断指控,贝尔实验室于1952 年向其他同行开放了该专利授权许可。

1960 年,贝尔实验室的Kahng 和Atalla 构造了第一个金属- 氧化物- 半导体晶体管(简称MOS 管),绝缘栅极场效应晶体管的一种。

1962 年,在RCA 器件集成研究组工作的Stanley,Heiman 和Hofstein 等人发现,可以通过扩散与热氧化在硅基板上形成导电带、高阻沟道区以及氧化层绝缘层来构筑晶体管,于是他们发明了第一个商业MOS 管,并获得了美国第3296508 号专利。

Hofstein 等在 1 平方英寸的单晶硅基板上制作了2000 个器件,发现95% 以上的器件工作良好。

MOS 管的出现简化了晶体管的制作工艺,提高了器件的稳定性和集成度,降低了制作成本。

因为制造成本低廉与使用面积较小、高整合度的优势,MOS 管在大型、超大型集成电路的领域里得到广泛应用。

二、晶体管技术的重要革新随着1965 年摩尔定律的提出,虽然MOS 晶体管的集成度和性能得到了快速提高,但也遇到了不少问题。

MOS 晶体管的硅材料中,空穴迁移率仅是电子迁移率的1/3 左右,为了使NMOS 和PMOS 的驱动电流基本一致,必须增大PMOS器件的宽长比,这样会影响电路的速度和集成度,降低电路的整体性能。

mos管发展史

MOS管,即金属氧化物半导体场效应晶体管,是一种在现代电子设备中广泛使用的半导体器件。

其发展历史可以追溯到20世纪60年代,当时研究人员开始探索使用金属氧化物半导体材料制造晶体管的可能性。

最早的MOS管是单极性结构,只能够实现负电压控制,但随着技术的发展,双极性MOS管被发明出来,可以实现正负电压控制。

随着计算机技术的发展,MOS管逐渐成为计算机芯片中的基础元件。

1971年,英特尔公司发明了第一款商用微处理器Intel 4004,其中使用了2,300个MOS晶体管。

这标志着MOS管的商业应用开始迅速发展。

1980年代,CMOS技术被广泛使用,因为它能够降低功耗和热量产生,同时提高速度和可靠性。

CMOS技术是一种在MOS管中使用互补型材料(p型和n型)的技术,可以同时实现正负电压控制,并且具有较低的功耗和更好的抗干扰能力。

随着电子技术的不断进步,MOS管的制造工艺也不断改进。

如今,MOS管已经成为现代电子设备中不可或缺的元件之一,其制造工艺也已经非常成熟。

MOS管的快速发展和广泛应用,也推动了计算机、通信、汽车、医疗和工业等领域的快速发展。

- 1 -。

MOS管体效应介绍MOS管(Metal-Oxide-Semiconductor Field-Effect Transistor)是一种常见的场效应晶体管类型,其中MOS管体效应是其工作原理的关键。

本文将详细探讨MOS 管体效应的相关概念、特性以及在电子器件和集成电路中的应用。

MOS管体效应的概念与原理MOS管体效应是指当在P型或N型半导体材料上覆盖一层绝缘物质(通常为二氧化硅)后,通过加在绝缘层上的电压来改变半导体表面电子浓度的现象。

这种电子浓度的变化导致了MOS管的导电性能发生改变。

MOS管体效应原理基于场效应晶体管结构,其中包含一个控制电极(栅极)和两个输运电极(源极和漏极)。

通过在栅极上施加电压,形成了一个由栅极、绝缘层和半导体基底组成的电容。

当施加的栅极电压大于一定阈值电压,绝缘层下方的半导体表面就会形成一个导电层,称为沟道(Channel)。

沟道中载流子的浓度和电荷极性取决于沟道区半导体的类型(P型或N型)。

MOS管体效应特性阈值电压阈值电压是指当栅极电压达到一定水平时,沟道开始形成的电压值。

在MOS管中,阈值电压通常是一个重要参数,决定了MOS管在导通和截断间的临界电压。

沟道电流与栅极电压关系MOS管的工作状态可以通过沟道中的电流来确定。

通常情况下,随着栅极电压的增加,沟道电流也随之增加。

这个关系可以由MOS管的输出特性曲线表示。

沟道调制与电场控制MOS管体效应是通过施加在栅极上的电场来改变沟道中载流子浓度的。

因此,通过调节栅极电压,可以实现对沟道中载流子浓度的精确控制,从而改变MOS管的电导率。

子阻尼与迁移率子阻尼(Subthreshold Swing)和迁移率(Mobility)是描述MOS管体效应特性的重要参数。

子阻尼是指沟道电流对栅极电压的响应速度,迁移率则是沟道电流与沟道电场之间的关系。

两者的数值越小,代表MOS管体效应越优。

MOS管体效应在电子器件和集成电路中的应用开关MOS管在开关电路中被广泛应用。

mosfet发展历程MOSFET发展历程MOSFET,即金属-氧化物-半导体场效应晶体管,是现代电子器件中最重要的元件之一。

它广泛应用于各种电子设备中,包括计算机、手机、电视等。

本文将围绕MOSFET发展历程展开讨论。

1. MOSFET的概念和原理MOSFET是一种三端器件,由金属-氧化物-半导体结构组成。

它的基本原理是通过控制栅极电压来控制源极与漏极之间的电流。

当栅极电压为正时,形成正向电场,使得沟道区域导电;当栅极电压为负时,形成反向电场,沟道区域截断,电流无法通过。

这种电场控制的特性使得MOSFET具有高度可控性和低功耗特点。

2. MOSFET的早期发展MOSFET的概念最早由美国贝尔实验室的工程师John Atalla和Dawon Kahng于1959年提出。

他们利用氧化硅作为绝缘层,将金属电极与半导体材料分离,成功实现了可控的场效应晶体管。

这一发明奠定了MOSFET的基础,并为后来的研究提供了方向。

3. 早期MOSFET的特点和应用早期的MOSFET主要采用P型半导体材料,结构简单,工艺成熟。

它具有低功耗、高输入阻抗和较快的开关速度等优点,被广泛应用于数字电路中。

同时,MOSFET也被用于模拟电路中,如放大器和开关电路。

4. MOSFET的不断改进随着技术的进步,MOSFET不断进行改进和优化。

1963年,西屋电气公司的工程师Frank Wanlass提出了CMOS(互补金属-氧化物-半导体)结构,利用P型和N型半导体材料的互补特性,进一步降低功耗和提高集成度。

CMOS结构的出现,为后来的微电子技术发展奠定了基础。

5. MOSFET在微电子中的应用随着微电子技术的迅速发展,MOSFET在集成电路中得到了广泛应用。

CMOS技术成为当今集成电路制造的主流工艺,它具有低功耗、高集成度和稳定性好等优点。

MOSFET的尺寸不断缩小,功耗降低,性能提升,为现代电子设备的发展提供了强大的支持。

6. MOSFET的发展趋势随着电子技术的不断进步,MOSFET的发展也在不断演进。

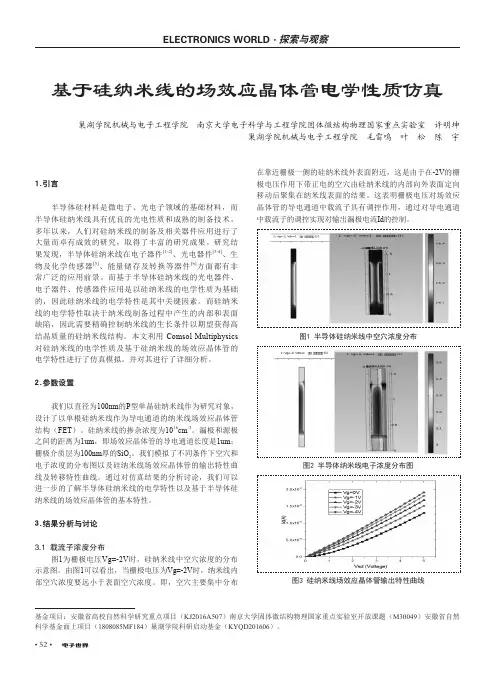

• 52•基于硅纳米线的场效应晶体管电学性质仿真巢湖学院机械与电子工程学院 南京大学电子科学与工程学院固体微结构物理国家重点实验室 许明坤巢湖学院机械与电子工程学院 毛雷鸣 叶 松 陈 宇1.引言半导体硅材料是微电子、光电子领域的基础材料,而半导体硅纳米线具有优良的光电性质和成熟的制备技术。

多年以来,人们对硅纳米线的制备及相关器件应用进行了大量而卓有成效的研究,取得了丰富的研究成果。

研究结果发现,半导体硅纳米线在电子器件[1-2]、光电器件[3-4]、生物及化学传感器[5]、能量储存及转换等器件[6]方面都有非常广泛的应用前景。

而基于半导体硅纳米线的光电器件、电子器件、传感器件应用是以硅纳米线的电学性质为基础的,因此硅纳米线的电学特性是其中关键因素。

而硅纳米线的电学特性取决于纳米线制备过程中产生的内部和表面缺陷,因此需要精确控制纳米线的生长条件以期望获得高结晶质量的硅纳米线结构。

本文利用 Comsol Multiphysics 对硅纳米线的电学性质及基于硅纳米线的场效应晶体管的电学特性进行了仿真模拟。

并对其进行了详细分析。

2.参数设置我们以直径为100nm 的P 型单晶硅纳米线作为研究对象,设计了以单根硅纳米线作为导电通道的纳米线场效应晶体管结构(FET )。

硅纳米线的掺杂浓度为1016cm -3。

漏极和源极之间的距离为1um ,即场效应晶体管的导电通道长度是1um ;栅极介质层为100nm 厚的SiO 2。

我们模拟了不同条件下空穴和电子浓度的分布图以及硅纳米线场效应晶体管的输出特性曲线及转移特性曲线。

通过对仿真结果的分析讨论,我们可以进一步的了解半导体硅纳米线的电学特性以及基于半导体硅纳米线的场效应晶体管的基本特性。

3.结果分析与讨论3.1 载流子浓度分布图1为栅极电压Vg=-2V 时,硅纳米线中空穴浓度的分布示意图。

由图1可以看出,当栅极电压为Vg=-2V 时,纳米线内部空穴浓度要远小于表面空穴浓度。

功率场效应晶体管MOSFET1.概述MOSFET的原意是:MOS(Metal Oxide Semiconductor金属氧化物半导体),FET(Field Effect Transistor场效应晶体管),即以金属层(M)的栅极隔着氧化层(O)利用电场的效应来控制半导体(S)的场效应晶体管。

功率场效应晶体管也分为结型和绝缘栅型,但通常主要指绝缘栅型中的MOS型(Metal Oxide Semiconductor FET),简称功率MOSFET(Power MOSFET)。

结型功率场效应晶体管一般称作静电感应晶体管(Static Induction Transistor——SIT)。

其特点是用栅极电压来控制漏极电流,驱动电路简单,需要的驱动功率小,开关速度快,工作频率高,热稳定性优于GTR,但其电流容量小,耐压低,一般只适用于功率不超过10kW的电力电子装置。

2.功率MOSFET的结构和工作原理功率MOSFET的种类:按导电沟道可分为P沟道和N沟道。

按栅极电压幅值可分为;耗尽型;当栅极电压为零时漏源极之间就存在导电沟道,增强型;对于N(P)沟道器件,栅极电压大于(小于)零时才存在导电沟道,功率MOSFET主要是N沟道增强型。

2.1功率MOSFET的结构功率MOSFET的内部结构和电气符号如图1所示;其导通时只有一种极性的载流子(多子)参与导电,是单极型晶体管。

导电机理与小功率MOS管相同,但结构上有较大区别,小功率MOS管是横向导电器件,功率MOSFET大都采用垂直导电结构,又称为VMOSFET (Vertical MOSFET),大大提高了MOSFET器件的耐压和耐电流能力。

按垂直导电结构的差异,又分为利用V型槽实现垂直导电的VVMOSFET和具有垂直导电双扩散MOS结构的VDMOSFET(Vertical Double-diffused MOSFET),本文主要以VDMOS 器件为例进行讨论。

真空电子概念面世传统的硅晶体管或将被取代1976年9月,在冷战中期,一名心怀不满的苏联飞行员——维克多•伊万诺维奇•别连科在西伯利亚上空的一次飞行训练中,驾驶着他的米格-25狐蝠式战斗机偏离了航道,低空快速飞越了日本海,降落在北海道的一座民用机场,降落时剩下的燃料只够再维持30秒飞行。

他的戏剧性倒戈对美国军事分析家来说是一种恩赐,使他们第一次有机会近距离审视这种高速的苏联战斗机,他们曾认为这种战斗机是世界上最先进的飞机之一。

但他们的发现使他们感到震惊。

首先,该飞机的机身比那些美国的当代战机粗糙,大部分是由钢制成的,而不是钛金属。

更重要的是,他们发现该飞机的航空电子设备舱装满了基于真空管而非晶体管的设备。

不论先前人们对其怀有何种畏惧心理,显而易见的是,即使是苏联最尖端的技术也可笑地落后于西方了。

毕竟,在美国,真空管二十多年前就已经让位给了体积更小、耗电更少的固态器件了。

1947年,威廉•肖克利(WilliamShockley)、约翰•巴丁(John Bardeen)和沃尔特•布拉顿(Walter Brattain)在贝尔实验室拼凑出第一个晶体管,不久真空管就被淘汰了。

到了70年代中期,在西方电子领域能找到的为数不多的真空管隐藏于某些专业设备中——这不包括电视机广泛使用的显像管。

今天,即使是那些真空管也消失了,除了几个特殊领域外,真空管已经是一种灭绝的技术了。

因此,了解到目前集成电路制造技术的一些变化可能使真空电子起死回生,人们可能会感到惊讶。

过去的几年里,在NASA艾姆斯研究中心,我们一直在努力开发真空通道晶体管。

我们的研究还处于早期阶段,但我们构建的原型显示,这种新型设备拥有非凡的潜力。

真空通道晶体管比普通硅晶体管快10倍,并最终可能在太赫兹频率上运行,这远远超出了任何固态设备的范围,而且它们承受热和辐射的能力也更高。

要理解其原因,了解一些关于老式真空管的制造及运行的情况会有所帮助。

在20世纪上半叶,扩增无数收音机和电视机信号的拇指大小的真空管可能跟今天通常令。

CMOS兼容超高灵敏硅纳米线FET生物传感器的关键技术研究的开题报告一、题目:CMOS兼容超高灵敏硅纳米线FET生物传感器的关键技术研究二、选题背景:随着生物医学领域的快速发展和不断深入,对于微纳传感器的需求也不断增加。

生物传感器作为具有巨大潜力的微纳传感器之一,因其能够实现快速、高效、灵敏的目标检测而备受瞩目。

而基于硅纳米线场效应晶体管(silicon nanowire field-effect transistor,SiNW-FET)的生物传感器因具有较高的灵敏度和选择性,得到了广泛关注。

但是,SiNW-FET技术在生物领域的应用展现出了一些挑战,例如蛋白质附着和干扰等问题,需要通过对其关键技术的改进来解决。

因此,CMOS兼容超高灵敏硅纳米线FET生物传感器的关键技术研究具有重要研究意义。

三、研究内容:本文将重点研究CMOS兼容超高灵敏硅纳米线FET 生物传感器的关键技术,包括以下两个方面:1. SiNW-FET传感器制备技术的改进:通过优化制备工艺、改变硅纳米线形态和表面修饰等手段,提高SiNW-FET生物传感器的灵敏度和抗干扰能力,实现对于目标分子的高灵敏度检测;2. CMOS兼容探头电路设计:设计具有低功耗、高灵敏度和高放大系数的集成电路,实现实时检测和信号处理,提高生物传感器的应用环境可靠性和稳定性。

四、研究目标:通过本研究项目,提高CMOS兼容超高灵敏硅纳米线FET生物传感器的性能和应用场景,减少传感器与目标分子之间的噪声和干扰,进一步推动生物医学领域的微纳传感技术的发展,为生物医学领域的研究和检测提供重要支持。

五、研究方法:本研究项目主要采用以下研究方法:1. 制备硅纳米线场效应晶体管传感器:采用化学气相沉积(CVD)等方法,制备出尺寸合适、形态规则的硅纳米线场效应晶体管传感器;2. 传感器的表面修饰:通过化学修饰和生物分子技术等手段,对硅纳米线场效应晶体管传感器的表面进行修饰,提高传感器对于目标分子的灵敏度和选择性;3. 集成电路的设计和制作:采用CMOS工艺,设计集成电路并进行制作;4. 性能测试和数据分析:通过光电测试系统等设备,对制备的传感器和集成电路进行性能测试,并进行数据分析和对比实验。