人教版九年级语文 上册 第五单元 18 怀疑与学问 第1课时 教案(表格式)

- 格式:docx

- 大小:79.54 KB

- 文档页数:4

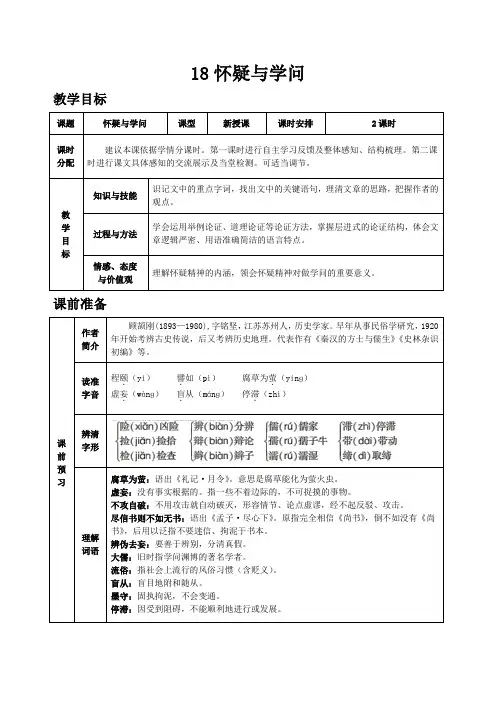

时间月日执教人课题怀疑与学问教学目标1.认识怀疑精神对做学问的重要意义,培养怀疑精神和独立意识。

2.学习本文的论证方法,把握议论文严密的论证结构。

3.结合具体语段体会本文逻辑严密、语言准确的特点。

教学重点学习本文的论证方法,把握议论文严密的论证结构。

教学难点结合具体语段体会本文逻辑严密、语言准确的特点。

教学课时二课时第一课时二次备课一、听写字词,导入课文第一组(注意加点字读音):顾颉刚(jié)程颐(yí)譬如(pì)腐草为萤(yíng)虚妄(wàng)塾师(shú)停滞(zhì)尽信书则不如无书辨伪去妄墨守第二组:根据句子意思在括号内选第一组中的词填空。

①战国时墨子善于守城,后来用这个词形容固执保守,不思进取。

(墨守)②受到阻碍,不能顺利地进行或发展。

(停滞)③没有事实根据的,不着边际的,不可捉摸的事物。

(虚妄)④要善于辨别,分清真假。

(辨伪去妄)⑤完全相信《尚书》,倒不如没有《尚书》,后用以泛指不要迷信、拘泥于书本。

(尽信书则不如无书)二、研读课文,把握结构1.阅读课文,填写下表,梳理出文章的论证结构。

分论点一中心论点分论点二明确:中心论点:治学必须有怀疑精神。

(或“学则须疑”)分论点一:怀疑是消极方面辨伪去妄的必须步骤。

分论点二:怀疑是积极方面建设新学说、启迪新发明的基本条件。

2.段意归纳,层次探究。

第4段:_____________________________ 第5段:_____________________________第6段:正面_____________________ 反面_____________________预设:第4段:对于传说要有怀疑精神。

第5段:对于书本知识要有怀疑精神。

第6段:正面论述“怀疑”的作用,反面揭示“墨守”的害处。

3.辨别“消极”和“积极”。

文章从“消极”和“积极”两个层面论述“怀疑精神”的重要性。

部编人教版九年级上册语文第十八课教案18 怀疑与学问精彩开篇一个人从事学习,总是希望学有所获,学有所成的。

但是,从实际情况看,并非所有的求学者最终的收效都能一样,有的人收效好,成果大,有的人却收效差,成果小。

无论是历史上还是现实中,都存在这种情况。

这是什么缘故呢?我们如何才能让自己学习的收效更好,成果更大呢?研究这个问题,吸取有益的经验,对我们的学习十分必要。

《怀疑与学问》这篇文章谈的就是这方面的问题,文中提出了一些很有价值的见解,将会给我们的学习带来很多启示。

学习目标1.理清文章思路,理解中心论点和分论点之间的关系。

2.明确论证方法及其作用。

3.品析论证语言特点。

4.把握文章主旨,认识?怀疑?对做学问的重要性。

教学过程第一课时一、新课导入古人云,?学贵有疑?,?小疑则小进,大疑则大进?。

我国现代有一位著名的史学家顾颉刚,他幼年读的书多,知识面广,且读书时不盲从前人之说,敢于提出疑问,特别喜欢考证。

有一次,他看见一个饭碗,上面画着许多小孩,有的放纸鸢,有的舞龙灯,有的点爆竹,题为?百子图?。

他知道文王有100个儿子,以为这一幅图画的是文王的家庭,就想考证一下文王的儿子。

他从常见的书中只得到武王、周公等几个人。

他很奇怪,为什么这样一个名人,他的儿子竟如此难以考证。

后来才知道?文王百子说?是从《诗经》中来的,只是一种谀颂之词,并非实事。

这就是做学问。

我们在学习中要心存疑问,勇于提问,不耻下问,随时反问,善于提问,只有这样才能提高自己的学识水平。

今天,我们就来学习顾先生的一篇议论文——《怀疑与学问》。

二、自学指导(一)——预习与交流1.积累生字词(1)请给下面加点的字注音。

程颐.(yí) 譬.如(pì) 步骤.(zh?u)懒惰.(du?)塾.师(shú) 大儒.(rú)停滞.(zhì)虚妄.(wàng)(2)解释下面的词语。

尽信书则不如无书:泛指不要迷信、拘泥于书本。

18、怀疑与学问顾颉刚1、理清文章论证结构,理解中心论点与分论点之间的关系。

2、学习本文的论证方法,重点明确举例论证、道理论证和对比论证在论证中的作用。

3、学习本文明白朴实、简洁准确、通达流畅、长短相宜的语言。

4、认识“怀疑”对做学问的重要意义,勾联学习和生活实际,培养怀疑精神和创造意识。

学习本文的论证方法及作用,品味论证语言的特点。

理清文章论证结构,理解中心论点与分论点之间的关系。

两课时第一课时一、导入新课:我国当代有一位著名的史学家叫顾颉刚,他幼年读的书多,知识面广,并且读书时就不肯盲从前人之说,敢于提出疑问,特别喜欢考证。

有一次,他看见一个饭碗上面画着许多小孩,有的放纸鸢,有的舞龙灯,有的点爆竹,题为《百子图》。

他知道文王有100个儿子,以为这一幅图画的是文王的家庭,就想考证一下文王的儿子。

他从常见的书中只得到武王、周公等几个人,他很奇怪,为什么这样一个名人儿子竟如此难考证。

后来才知道文王百子说是从《诗经》中来,只是一种谀颂之词,并非实事。

今天,我们就来学习顾先生的一篇议论文——《怀疑与学问》。

二、了解议论文相关知识:1.议论文的定义:以议论为主要表达方式,通过摆事实,讲道理,直接表达作者的观点和主张的常用文体。

2.议论文的三要素:①论点(需要证明什么)②论据(用什么来证明)③论证(如何进行证明)三、解题:“怀疑与学问”是这篇文章的论题,全文就是围绕这个论题展开议论,阐明了“怀疑”与“学问”之间的关系。

四、初读课文,理清文章思路:1.自读课文,找出各段的中心句。

明确:第1段:“学者先要会疑。

”——程颐第2段:“学则须疑。

”——张载第3段:学问的基础是事实和根据。

第4段:我们对于传说的话,应当经过一番思考,不应当随随便便就信了。

第5段:我们不论对于哪一本书,哪一种学问,都要经过自己的怀疑,辨别是非。

第6段:怀疑不仅是从消极方面辨伪去妄的必要步骤,也是从积极方面建设新学说、启迪新发明的基本条件。

18 怀疑与学问1.读懂课文,理解议论文的基本特点和过渡句的作用,理解本文层层深入的论证思路。

2.理解举例论证、道理论证、对比论证的特点及在文中的作用。

3.发扬大胆质疑的精神,并锻炼创造性能力。

第1课时一、导入新课板书:怀疑与学问请同学们思考,“怀疑”与“学问”之间有什么关系?二、教学新课目标导学一:初读课文,把握文本观点1.作者简介。

顾颉刚(1893—1980),中国现代著名历史学家、民俗学家,古史辨派创始人,现代历史地理学和民俗学的开拓者、奠基人。

2.小组合作讨论。

(1)对“怀疑与学问”这一命题,作者所持的观点是什么呢?明确:治学必须有怀疑精神。

(2)论点是如何提出来的?明确:文章开头引用两句我国古代学者的名言,通过这两句名言,提出中心论点——治学必须有怀疑精神。

(3)“研究学问必须有怀疑精神”是文章的核心论点,围绕这一核心论点,作者又提出了两个分论点,请找出本文的两个分论点。

明确:怀疑是消极方面辨伪去妄的必须步骤;怀疑是积极方面建设新学说、启迪新发明的基本条件。

(4)这两个分论点是如何提出的?明确:第6段开头,作者用一个由递进复句组成的过渡句巧妙提出了这两个分论点。

【教学提示】“怀疑”不仅是做“学问”的基础,也是“学习”的重要基础,引导学生自觉思考二者关系,有利于学生对课文内容进行深入把握。

作者的“观点”即文章的中心论点。

论点是作者对所议论的问题所持的见解和主张,论点的提出要正确、鲜明、有针对性,要符合客观实际、科学真理,态度要鲜明。

目标导学二:再读课文,理解议论文的特点作者提出了论点,就要去论证论点,论证论点所用的材料就是论据。

所举的例子或概括的事实,就是事实论据,所引用的名言、格言、俗语、警句等就是道理论据。

用事实论据论证论点的方法就是举例论证,用道理论据论证论点的方法就是道理论证。

1.试举出文中所用的举例论证,并分析其作用。

明确:第4段举历史上的“三皇、五帝”和《礼记·月令》所记载的“腐草为萤”的例子,使人确信古书记载的传说不一定可靠,怀疑是有必要的。

第18课怀疑与学问【教学目标】1.学习本文先做论述后提出论点的写法和层进式论证法、对比论证法。

2.学习本文明白朴实、简洁准确、通达流畅、长短相宜的语言。

3.认识“怀疑”“思索”对做学问的重要意义。

【教学重点】学习本文先做论述后提出论点的写法和层进式论证法、对比论证法。

学习本文明白朴实、简洁准确、通达流畅、长短相宜的语言。

【教学难点】认识“怀疑”“思索”对做学问的重要意义。

【情境导入】一个人总是希望学有所成,但并非所有的求学者最终收效都一样,有的人收效好,成果大;有的人收效差,成果小。

无论历史上还是现实中,都存在这种情况。

这是什么原因呢?如何才能让自己学习的收效好些,成果大些呢?研究这个问题,吸取有益的经验,对我们搞好学习是十分必要的。

《怀疑与学问》这篇文章谈的就是这方面的问题,文中提出了一些很有启发,很有价值的见解,学好这篇文章对我们今后做学问很有意义。

【新课解读】一、初读课文——整体感知朗读提示及要求:1.画出字词,读准字音,辨清字形。

2.文章的中心论点是什么? 分论点是什么?3.这篇文章的结构层次如何划分?各部分的内容是什么?1.譬.如(pì) 程颐.(yí) 虚妄.(wànɡ)塾.师(shú) 盲.从(mánɡ) 墨.守(mò)停滞.(zhì) 步骤.(zhòu)2.中心论点:治学必须有怀疑精神。

分论点:①怀疑是从消极方面辨伪去妄的必须步骤。

②怀疑是从积极方面建设新学说、启迪新发明的基本条件。

3.这篇文章有六段,分三个部分:第一部分(第1、2段):引用名言,提出中心论点:治学必须有怀疑精神。

第二部分(第3~5段):论证第一个分论点:怀疑是从消极方面辨伪去妄的必须步骤。

这部分可分两层。

第一层(第3、4段):论述对于传说,不论信不信,都应当经过一番思考,不应当随随便便就信了。

第二层(第5段):论述不论对于哪一本书,哪一种学问,都要经过自己的怀疑,辨别是非。

18怀疑与学问教学目标课前准备教学过程【深入研读,探究方法】1.善于引用名言、列举事例来论证论点,说服力强。

在本文中,作者引用了古代著名学者的名言,列举了诸多事例,作为论据,大大增强了文章的说服力。

例如,开头引用程颐和张载这两位古代大学问家的经验之谈作为论点,也起到了论据的作用,很有说服力;第5段引用孟子的“尽信书则不如无书”的名言,有力地证明了中心论点。

第4段以听说“三皇、五帝”和“腐草为萤”时的追问为例,论证做学问时怀疑的必要性以及怎样以怀疑精神做学问;第6段为了论证怀疑是建设新学说、启迪新发明的基本条件这个分论点,列举了清代大学问家戴震善疑多问的事例作为论据,很有说服力。

2.采用层进式的论证结构,逻辑严密。

层进式结构即文章各层次之间是层层深入、步步推进的关系,各层的前后顺序有严密的逻辑,不能随意改动。

这是议论文经常使用的一种结构方式。

例如,本文将中心论点分解为两个分论点,层次间用“不仅是……也是……”这一关联词语过渡,以此反映层次间递进的关系,使全文分析事理透辟,逻辑严密。

【方法活用,片段作文】学习本文举例论证和对比论证的方法,论证自己的一个观点,做到论据确凿、对比鲜明。

课后反思本文是一篇典型的议论文,文章论点鲜明,学生较容易掌握,本节课我采用让学生带着问题去学习课文的方法,找出文章的关键所在,让学生认识到“怀疑”“思索”对做学问的重要意义,从而培养学生的怀疑精神。

拓展延伸《大学》是一篇论述修身齐家治国平天下思想的散文,原是《礼记》中的一篇,约为秦汉之际儒家作品。

经北宋程颢、程颐竭力尊崇,南宋朱熹又作《大学章句》,最终和《中庸》《论语》《孟子》合称“四书”。

宋、元以后,《大学》成为学校官定的教科书和科举考试的必读书,对中国古代教育产生了极大的影响。

《大学》提出的“三纲领”(明明德、亲民、止于至善)和“八条目”(格物、致知、诚意、正心、修身、齐家、治国、平天下),成为南宋以后理学家讲伦理、政治、哲学的基本纲领。

![九年级语文上册第五单元18怀疑与学问教案新人教版[1]](https://uimg.taocdn.com/672cf70f84254b35effd3405.webp)

2018年九年级语文上册第五单元18怀疑与学问教案新人教版编辑整理:尊敬的读者朋友们:这里是精品文档编辑中心,本文档内容是由我和我的同事精心编辑整理后发布的,发布之前我们对文中内容进行仔细校对,但是难免会有疏漏的地方,但是任然希望(2018年九年级语文上册第五单元18怀疑与学问教案新人教版)的内容能够给您的工作和学习带来便利。

同时也真诚的希望收到您的建议和反馈,这将是我们进步的源泉,前进的动力。

本文可编辑可修改,如果觉得对您有帮助请收藏以便随时查阅,最后祝您生活愉快业绩进步,以下为2018年九年级语文上册第五单元18怀疑与学问教案新人教版的全部内容。

18 怀疑与学问一个人从事学习,总是希望学有所获,学有所成的。

但是,从实际情况看,并非所有的求学者最终的收效都能一样,有的人收效好,成果大,有的人却收效差,成果小。

无论是历史上还是现实中,都存在这种情况。

这是什么缘故呢?我们如何才能让自己学习的收效更好,成果更大呢?研究这个问题,吸取有益的经验,对我们的学习十分必要。

《怀疑与学问》这篇文章谈的就是这方面的问题,文中提出了一些很有价值的见解,将会给我们的学习带来很多启示。

1。

理清文章思路,理解中心论点和分论点之间的关系.2。

明确论证方法及其作用。

3.品析论证语言特点。

4.把握文章主旨,认识“怀疑”对做学问的重要性。

第一课时一、新课导入古人云,“学贵有疑”,“小疑则小进,大疑则大进”。

我国现代有一位著名的史学家顾颉刚,他幼年读的书多,知识面广,且读书时不盲从前人之说,敢于提出疑问,特别喜欢考证。

有一次,他看见一个饭碗,上面画着许多小孩,有的放纸鸢,有的舞龙灯,有的点爆竹,题为“百子图”。

他知道文王有100个儿子,以为这一幅图画的是文王的家庭,就想考证一下文王的儿子.他从常见的书中只得到武王、周公等几个人。

他很奇怪,为什么这样一个名人,他的儿子竟如此难以考证。

后来才知道“文王百子说”是从《诗经》中来的,只是一种谀颂之词,并非实事。

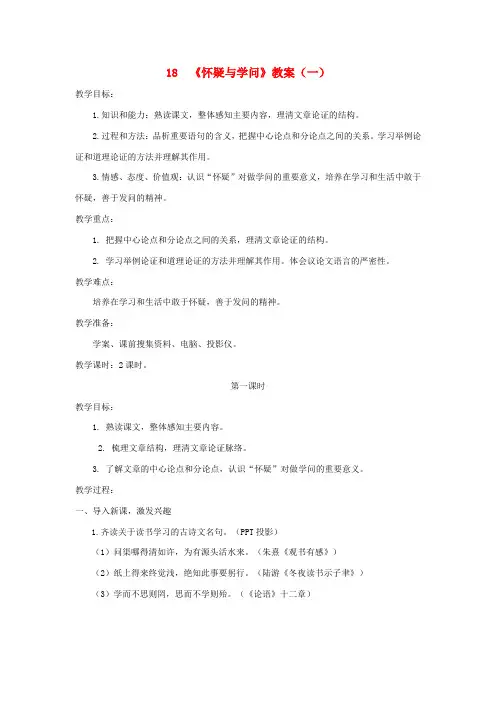

18 《怀疑与学问》教案(一)教学目标:1.知识和能力:熟读课文,整体感知主要内容,理清文章论证的结构。

2.过程和方法:品析重要语句的含义,把握中心论点和分论点之间的关系。

学习举例论证和道理论证的方法并理解其作用。

3.情感、态度、价值观:认识“怀疑”对做学问的重要意义,培养在学习和生活中敢于怀疑,善于发问的精神。

教学重点:1. 把握中心论点和分论点之间的关系,理清文章论证的结构。

2. 学习举例论证和道理论证的方法并理解其作用。

体会议论文语言的严密性。

教学难点:培养在学习和生活中敢于怀疑,善于发问的精神。

教学准备:学案、课前搜集资料、电脑、投影仪。

教学课时:2课时。

第一课时教学目标:1. 熟读课文,整体感知主要内容。

2. 梳理文章结构,理清文章论证脉络。

3. 了解文章的中心论点和分论点,认识“怀疑”对做学问的重要意义。

教学过程:一、导入新课,激发兴趣1.齐读关于读书学习的古诗文名句。

(PPT投影)(1)问渠哪得清如许,为有源头活水来。

(朱熹《观书有感》)(2)纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行。

(陆游《冬夜读书示子聿》)(3)学而不思则罔,思而不学则殆。

(《论语》十二章)读书是一个人获取知识,提升能力的关键,如何把学过的知识变成自己的学问呢?今天我们就一起走近顾颉刚的《怀疑与学问》,到文中去寻找答案吧。

2.了解作者。

顾颉刚,字铭坚,江苏苏州人,历史学家,长期从事教育工作和历史研究。

他在研究工作中,善于怀疑和辨伪,有不少创见。

编有《古辨史》,著作有《秦汉的方士与儒生》《孟姜女故事研究集》《妙峰山》等。

3.链接:“四书”“五经”。

“四书”“五经”是中国儒家的经典书籍。

“四书”又称“四子书”,是指《大学》《中庸》《论语》和《孟子》。

“五经”是指《诗经》《尚书》《礼记》《周易》和《春秋》五本儒家经典。

4.复习巩固。

(1)议论文的三要素:论点、论据、论证。

(2)论据形式:事实论据、道理论据。

(3)论证方法:举例论证、对比论证、道理论证、比喻论证等。

个帅哥帅哥的 ffff18思疑与学识一、情形导入生成问题一个人学习,老是希望学有所获,学有所成的。

可是,从实质状况看,并不是全部的修业者其最后见效都同样,其最后成就都同样,有的人见效好,成就大,而有的人却见效差,成就小,相互有差别,有的甚至差别很大,特别悬殊。

不论历史上,仍是现实中,都存在这类状况。

这是什么缘由呢?我们如何才能让自己学习的见效好些,成就大些呢?研究这个问题,汲取有利的经验,对我们搞勤学习是十分必需的,也是十分重要的。

《思疑与学识》这篇文章谈的就是这方面的问题,文中提出了一些很有启示,很有价值的看法,学好这篇文章对我们很存心义。

二、自我研学生成新知步骤一知识梳理夯实基础1.文学知识(1)作者简介顾颉刚 (1893 — 1980) ,江苏苏州人,我国今世史学家。

毕业于北京大学哲学系,先后任中山大学语言历史学研究所主任,中央研究院通讯研究员和院士。

(2)背景链接这篇文章阐述的是思疑精神在治学过程中的作用。

顾先生在研究工作中,擅长思疑和辨伪,有许多创立。

据说他幼年念书就不愿盲以古人之说,敢于提出疑问。

顾先生念书总喜爱把自己的主张标注在书上,书上写不下了,便记入笔录本里。

2.生难字词(1)字音顾颉刚(jié)程颐 (y í)腐草为萤 (y íng)...(2)词义师塾 (sh ú)阻滞 (zh ì)..【不攻自破】不用攻击,自己就溃败了,多形容看法、情节等站不住脚,经不起辩驳或诘问。

【阻滞】由于遇到阻挡,不可以顺利地运动或发展。

【启示】开导;启示。

【盲从】不问是非地附和他人;盲目跟从。

【墨守】战国时墨子擅长守城,此后用“故步自封”形容因循保守,不愿改良。

【辨伪去妄】鉴别虚伪的,消除掉掉不合理的。

步骤二整体感知走进文本1.朗诵指导(1)听录音朗诵课文,注意正音。

(2)轻声自由朗诵课文,理清课文层次。

2.熟读课文,概括文章层次构造明确:第一部分( 第 1~ 2 段) :引用名言,提出治学一定有“思疑精神”( 或“学者先要会疑”,或“学则须疑” ) 的中心论点。

部编语文九上《18.怀疑与学问》教学设计一、教学目标1.通过分析标题和过渡句,把握文章的中心论点和分论点,分析文章结构。

2.运用替换的方法,锻炼学生的逻辑思维能力。

二、教学重点:通过分析标题和过渡句,把握文章的中心论点和分论点,分析文章结构。

三、教学难点:自主运用逻辑思维进行多角度思考,替换得当。

四、教学课时:2课时五、教学方法:探究法、替换法、小组讨论法第五单元整体架构人文主题:本单元选取的都是带有思辨色彩,且以议论为主要表达方式的文章,分别是《中国人失掉自信力了吗》《怀疑与学问》《谈创造性思维》《创造宣言》。

这也是第二单元议论性文章的延伸和深化。

通过学习,培养实事求是、敢于质疑的科学精神和大胆设想、勇于创造的创新精神。

语文要素:学习本单元,要学习联系时代背景,把握作者的观点,理解文章的中心论点。

学习区分观点和材料,把握观点和材料之间的联系,了解驳论的特点,理解议论文逻辑严密、思辨性强的特点。

学习常见的论证方法,体会议论文严谨、准确、具有逻辑力量的语言特点。

《怀疑与学问》解析人文主题:理解怀疑精神的内涵,体会这种可贵的思维品质对学问的重要意义。

语文要素:学习本文的论证方法。

通过划分段落层次、归纳段落要点的方法,把握文章论证思路,理解本文严密的论证结构。

结合具体语段体会本文逻辑严密、语言准确的特点。

教学过程单元整体架构参见上方。

新课导入教师语言:同学们,本单元是议论文单元,通过上节课的学习我们已经对议论文有了初步的认识和了解,今天,我们来一起学习著名史学家顾颉刚先生的一篇议论文——《怀疑与学问》。

这篇文章我们将尝试采用“替换”的方法来学习,将“替换”进行到底。

那么我们将做哪些替换呢?替换这种方法对于理解文章有什么帮助呢?板书课题:怀疑与学问【设计意图】激趣导入,引入议论文教学。

替换标题教师语言:读一篇文章时,我们首先会关注文章的标题,那我们就从标题入手,尝试替换。

学生活动:浏览文章、思考、回答。

怀疑与学问教学目的一、深入领会并运用举例论证、道理论证和层层深入论证的写法,学习用分论点来论证中心论点,并适当注意过渡句。

二、理解课文中论述的治学必须有怀疑精神,才能辨伪去妄,才能建立新学说启迪新发明的道理。

在深入改革开放抓紧科学技术发展的紧迫日子里,尤其要强调谦虚与怀疑。

教学设想一、教学重点是举例论证、道理论证和用分论点来论证中心论点的写法。

根据这一重点,围绕课文“预习提示”,引导学生运用前两课所学过的知识,温故知新,培养自读能力。

二、本文是课内自读课文,文章不长,可作先自读再研读的安排,读前给予指导,要求学生在书上画出要点,并做笔记练习。

教学时效:一课时。

教学过程一、初读指导与要求。

1.导人阅读,激发兴趣。

怀疑与学问究竟有什么关系?两者间的关系可密切呢。

我们曾学过《哥白尼》、《祖冲之》,试想想哥白尼如果迷信书本,没有勇气怀疑并敢于批判不符合实际的却又历来被认为神圣不可侵犯的权威天动学说,他能够创立在科学史上引起空前革命并对人类思想产生深刻影响的伟大的地动学说吗?祖冲之如果“虚推古人”,不敢怀疑和推翻前人的陈腐学说和错误结论,他能在圆周率、大明历等方面作出杰出贡献而成为伟大的数学家吗?怀疑精神不可少让我们来研读一下著名历史学家顾颌刚的《怀疑与学问》,就会明白治学为什么要有怀疑精神,什么是我们要提倡的怀疑精神,这对于培养开拓创造精神很有益处。

关于作者顾颌(jié)刚的介绍,《教参》有简介(略)。

本文是顾先生根据自己的丰富的治学经验与切身体会而写的,精辟透彻,令人信服。

2.运用提问,指导复习上两篇课文学过的有关论证知识,要求学生自读本文时学习运用。

3.在文中画出中心论点和分论点,然后在笔记上列表写出,搞清两者之间的关系,分论点是怎样论证中心论点的。

并指导作文练习一。

4.为在阅读时扫除字词障碍,提出以下词语语学生注意,供教学时备用。

其中有的是完成练习三所必需的。

(1)观察(文中是实地观察的意思);(2)虚妄(没有事实根据的。

《怀疑与学问》精品教案教学目标1.认识“怀疑”对做学问的重要意义。

2.学习本文围绕中心论点,设立分论点分层次论述的结构。

3.学习本文通过举事例和讲道理论证论点的方法。

重点难点1.认识“怀疑”对做学问的重要意义。

2.学习本文围绕中心论点设立分论点分层次论述的结构。

3.学习举例论证和道理论证的方法。

课时安排2课时第1课时课时目标整体感知课文内容、结构,着重分析理解本文运用分论点逐层深入论证中心论点的特点。

重点难点学习本文围绕中心论点,设立分论点分层次论述的结构。

教学过程一、激发兴趣,导入新课怀疑与学问究竟有什么关系?两者间的关系可密切了。

我们知道哥白尼和祖冲之,试想哥白尼如果迷信书本,没有勇气怀疑并敢于批判不符合实际却又历来被认为神圣不可侵犯的权威的“天动学说”,他还能创立在科学史上引起空前革命并对人类思想产生深刻影响的伟大的“地动学说”吗?祖冲之如果“虚推古人”不敢怀疑和推翻前人的陈腐学说和错误结论,他还能在圆周率、《大明历》等方面做出杰出贡献而成为伟大的数学家吗?怀疑精神不可少。

我们来研读一下著名历史学家顾颉刚的《怀疑与学问》,就会明白治学为什么要有怀疑精神,什么是我们要提倡的怀疑精神,这对于培养开拓创造精神很有益处。

二、朗读课文,整体感知1.教师范读课文,要求(1)概括出本文议论的问题。

(2)理解“学者先要会疑”“在可疑而不疑者,不曾学;学则须疑”的意思。

2.指导学生自由朗读课文,要求理解下列思考题(投影)(1)本文的标题是不是中心论点?如果不是,中心论点是什么?(2)本文运用了哪两个分论点紧扣中心论点进行论证?两个分论点之间是并列关系,还是递进关系?从什么地方可以看出来?明确:(1)本文的标题只提出了本文议论的问题,即怀疑精神与做学问的关系问题,所以只是论题。

本文的论点是“学者先要会疑”或“学则须疑”。

(2)分论点一:怀疑是消极方面辨伪去妄的必须步骤。

分论点二:怀疑是积极方面建设新学说、启迪新发明的基本条件。

《怀疑与学问》教案及练习[三维目标]1. 理清文章论证的结构,理解中心论点与分论点之间的关系。

2. 学习本文的论证方法,重点明确事例论证、道理论证在论说中的作用。

3. 认识“怀疑”对做学问的重要意义,勾联学习和生活实际,培养怀疑精神和创造意识。

[预习导引]1. 目标点击(1)理清文章论证的结构,理解中心论点与分论点之间的关系。

理解举例论证和道理论证在论说中的作用。

(2)勾联学习和生活的实际,培养怀疑的精神,要敢于怀疑,善于研究。

(3)理解文章在“怀疑”观点上的独创性,结合课外的文史知识,弄清“怀疑”与“学问”、“创造”之间的关系。

2. 学法指导(1)揣摩本文理论论据、事例论据的代表性和说服力。

事例作为论据出现时,应具备两项要求:第一,事例本身要有代表性和说服力。

比如,本文所举的“三皇五帝”,说法很多,除非亲自考证,很难轻信某种说法,故而用于文中非常恰当。

再如文中所举戴震之例也很有代表性:其一,他是公认的大学问家;其二,他善于动脑,敢于怀疑前人的说法;其三,他请问塾师的几句话都很在理。

因此,这个例子能恰当地证明观点。

第二,叙述事例的语言要力求简洁、生动。

戴震之例正是如此,整个例子突出了大学问家幼年治学过程中的一个“疑”字。

假如把它讲成一个故事,那生动的情节也许就淹没了文章的观点。

(2)注意领会文章论证的层次和语言的严密性。

学习本文时,要在把握文章论证结构的基础上,认真体味一些重点段落的论证层次,理解前后的逻辑关系与语言的严密性。

比如文章最后一段共有10句话,①句是论点,②③④句是用道理去论证:②③为一个小层次,以反面说理,④是另一个小层次,从正面说理。

与这四句相辅的是⑤⑥⑦三句是用事例去论证①,其中⑤是一个小层,⑥⑦是另一个小层。

⑧⑨⑩三句仍然是论证①,它们带有总结的性质。

⑧⑨为一个小层次,正面总结,⑩为另一个小层,从反面补述。

这段文字层次清楚,说理井然有序。

最后一句是假设推理,用语极为严密。

仔细体味,定会有大的收益。