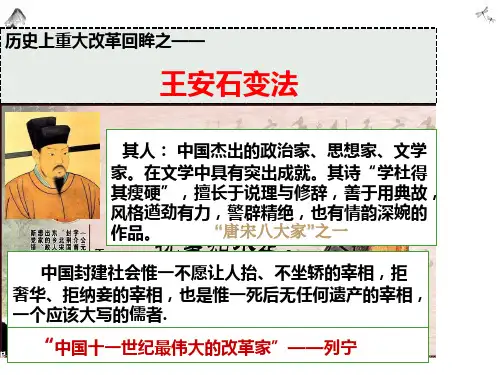

高中历史选修一_历史上重大改革回眸_专题四_王安石变法

- 格式:ppt

- 大小:1.96 MB

- 文档页数:33

三、王安石变法历史背景概述“陈桥兵变”,赵匡胤夺取了政权,建立了北宋,因此,他对将领手中的兵权十分恐慌,于是“释去兵权”,并通过其他的方式满足这部分人的需要。

对土地的“不抑兼并”就是政策之一,对大地主大官僚采取多种优厚措施,放任他们去大肆的兼并农民土地,同时,允许土地买卖,使土地进入商品流通领域,土地的商品化程度不断加强,地主们通过这种手段更是攫取了大量的土地。

而广大的农民却因失去土地而破产,从而沦为地主的佃户,生活日益贫困,他们和土地占有者之间的矛盾日益激化,到了宋仁宗统治时期,这样的普遍尖锐,农民起义此起彼伏。

起义者前赴后继,给了宋朝廷以沉重的打击。

此外,宋朝建立之初,统治者为了扩大统治基础,取得地主的支持,建立了庞大的统治机构,而这种措施到了宋朝中叶则发展成为了冗官、冗兵、冗费的“三冗”现象,且呈现出恶性膨胀的趋势,使得朝廷的财政负担日益加重,军费支出尤其浩大,国家往往入不敷出。

兵败、财困、民反的现象始终围绕着北宋朝廷。

宋仁宗年间,范仲淹等有远见卓识的官员发起了“庆历新政”,却遭到特权阶层的强烈反对,最终以失败而告终,北宋朝廷进一步的陷入了积贫积弱的局面,统治危机进一步加深,为了克服危机,一场由王安石倡导的更大规模的改革开始了积极的酝酿。

“天变不足畏,祖宗不足法,人言不足恤。

”—王安石即自然现象与变法毫无关系,不必害怕;传统的习惯和法制可以继承,但不能一成不变;人们对变法的议论是正常的,不能因此而使改革废止。

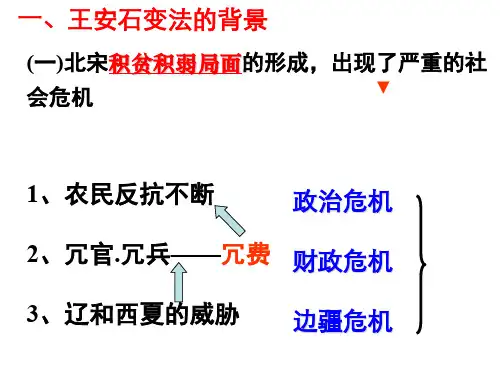

一、王安石变法的背景(一)北宋中期社会问题日益突出,造成“积贫”“积弱”的现象,政府面临严重的统治危机;1、“冗官”现象;北宋增设大量官僚机构,用以分化各级官员的权力,互相牵制;扩大科举取士人数;恩荫赏赐;结果造成官员人数大增,官僚机构庞大臃肿;2、“冗兵”现象;政府将受灾流民编入军队;为集中军权,扩大禁军数量;为对付辽、西夏在边境大量屯兵,形成了庞大的军事体系;3、“冗费”现象;冗兵、冗官;大兴土木;向辽、西夏交纳“岁币”“三冗”现象造成财政入不敷出,出现财政危机,导致积贫现象;防止武将专权,实行更戍法,战斗力下降,造成积弱现象;(二)宋朝土地兼并严重,激发了阶级矛盾,农民起义不断;边疆危机严重;(三)庆历新政的失败;严重的社会危机促使宋仁宗任用范仲淹进行以整顿吏治为核心的“庆历新政”,由于“新政”触犯了大官僚地主的既得利益,遭到强烈反对,结果宋仁宗下诏废止新政。

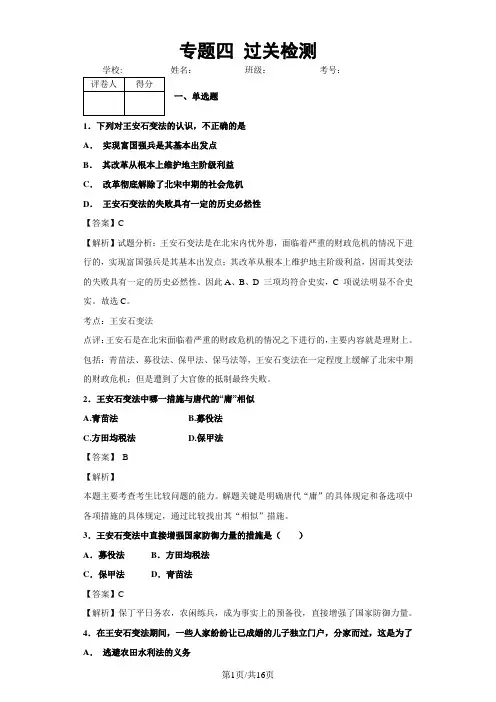

专题四过关检测学校:___________姓名:___________班级:___________考号:___________一、单选题1.下列对王安石变法的认识,不正确的是A.实现富国强兵是其基本出发点B.其改革从根本上维护地主阶级利益C.改革彻底解除了北宋中期的社会危机D.王安石变法的失败具有一定的历史必然性【答案】C【解析】试题分析:王安石变法是在北宋内忧外患,面临着严重的财政危机的情况下进行的,实现富国强兵是其基本出发点;其改革从根本上维护地主阶级利益,因而其变法的失败具有一定的历史必然性。

因此A、B、D 三项均符合史实,C 项说法明显不合史实。

故选C。

考点:王安石变法点评:王安石是在北宋面临着严重的财政危机的情况之下进行的,主要内容就是理财上。

包括:青苗法、募役法、保甲法、保马法等,王安石变法在一定程度上缓解了北宋中期的财政危机;但是遭到了大官僚的抵制最终失败。

2.王安石变法中哪一措施与唐代的“庸”相似A.青苗法B.募役法C.方田均税法D.保甲法【答案】B【解析】本题主要考查考生比较问题的能力。

解题关键是明确唐代“庸”的具体规定和备选项中各项措施的具体规定,通过比较找出其“相似”措施。

3.王安石变法中直接增强国家防御力量的措施是()A.募役法B.方田均税法C.保甲法D.青苗法【答案】C【解析】保丁平日务农,农闲练兵,成为事实上的预备役,直接增强了国家防御力量。

4.在王安石变法期间,一些人家纷纷让已成婚的儿子独立门户,分家而过,这是为了A.逃避农田水利法的义务第1页/共16页B.逃避保甲法的义务C.逃避免役法的义务D.逃避方田均税法的义务【答案】B【解析】保甲法规定每户两丁以上,抽一人为保丁,农闲时练兵参与治安,战时编入军队作战。

材料中的家庭成年男子分家另过,是为了减少家中男丁数,以逃避保甲法的义务。

故答案为B项。

其他三项与材料中的社会现象无关,排除ACD项。

5.庆历新政的失败在一定程度上说明A.北宋统治阶级内部矛盾十分尖锐B.北宋王朝十分腐朽C.变法内容不尽合理D.变法没有顺应历史潮流【答案】A【解析】结合所学知识可知庆历新政失败是因为触动了大地主大官僚的利益而失败,体现了北宋统治阶级内部矛盾十分尖锐,故本题答案选A项;B项从改革中看不出;C和D项说法不符合史实。

](https://uimg.taocdn.com/0f728f846137ee06eff918c5.webp)

三、王安石变法历史背景概述“陈桥兵变”||,赵匡胤夺取了政权||,建立了北宋||,因此||,他对将领手中的兵权十分恐慌||,于是“释去兵权”||,并通过其他的方式满足这部分人的需要||。

对土地的“不抑兼并”就是政策之一||,对大地主大官僚采取多种优厚措施||,放任他们去大肆的兼并农民土地||,同时||,允许土地买卖||,使土地进入商品流通领域||,土地的商品化程度不断加强||,地主们通过这种手段更是攫取了大量的土地||。

而广大的农民却因失去土地而破产||,从而沦为地主的佃户||,生活日益贫困||,他们和土地占有者之间的矛盾日益激化||,到了宋仁宗统治时期||,这样的普遍尖锐||,农民起义此起彼伏||。

起义者前赴后继||,给了宋朝廷以沉重的打击||。

此外||,宋朝建立之初||,统治者为了扩大统治基础||,取得地主的支持||,建立了庞大的统治机构||,而这种措施到了宋朝中叶则发展成为了冗官、冗兵、冗费的“三冗”现象||,且呈现出恶性膨胀的趋势||,使得朝廷的财政负担日益加重||,军费支出尤其浩大||,国家往往入不敷出||。

兵败、财困、民反的现象始终围绕着北宋朝廷||。

宋仁宗年间||,范仲淹等有远见卓识的官员发起了“庆历新政”||,却遭到特权阶层的强烈反对||,最终以失败而告终||,北宋朝廷进一步的陷入了积贫积弱的局面||,统治危机进一步加深||,为了克服危机||,一场由王安石倡导的更大规模的改革开始了积极的酝酿||。

“天变不足畏||,祖宗不足法||,人言不足恤||。

”—王安石即自然现象与变法毫无关系||,不必害怕;传统的习惯和法制可以继承||,但不能一成不变;人们对变法的议论是正常的||,不能因此而使改革废止||。

一、王安石变法的背景(一)北宋中期社会问题日益突出||,造成“积贫”“积弱”的现象||,政府面临严重的统治危机;1、“冗官”现象;北宋增设大量官僚机构||,用以分化各级官员的权力||,互相牵制;扩大科举取士人数;恩荫赏赐;结果造成官员人数大增||,官僚机构庞大臃肿;2、“冗兵”现象;政府将受灾流民编入军队;为集中军权||,扩大禁军数量;为对付辽、西夏在边境大量屯兵||,形成了庞大的军事体系;3、“冗费”现象;冗兵、冗官;大兴土木;向辽、西夏交纳“岁币”“三冗”现象造成财政入不敷出||,出现财政危机||,导致积贫现象;防止武将专权||,实行更戍法||,战斗力下降||,造成积弱现象;(二)宋朝土地兼并严重||,激发了阶级矛盾||,农民起义不断;边疆危机严重;(三)庆历新政的失败;严重的社会危机促使宋仁宗任用范仲淹进行以整顿吏治为核心的“庆历新政”||,由于“新政”触犯了大官僚地主的既得利益||,遭到强烈反对||,结果宋仁宗下诏废止新政||。

王安石变法课标要求1.了解王安石变法的历史背景。

2.归纳王安石变法的主要内容,评价其历史作用。

知识体系一.王安石变法的背景1.北宋初年,宋太祖对兼并土地采取放任态度,土地兼并现象十分严重,农民起义频繁,阶级矛盾激化;2.宋朝建国后,统治者采取了一系列措施,加强专制集权,集中了军权和行政权。

但也带来了许多负面影响,冗官、冗兵、冗费问题严重,形成“积弱”和“积贫”局面,,形成积贫积弱的局面;3.为缓和社会矛盾,解决统治危机。

1043年,宋仁宗任用范仲淹、富弼等人,以整顿吏治为核心,进行改革。

历史上将这次改革称为“庆历新政”,庆历新政,昙花一现,社会矛盾更加尖锐;4.王安石丰富的地方工作经验和“三不足”(“天变不足惧,人言不足恤,祖宗之法不足守”)的大无畏精神。

二.王安石变法的目的1.直接目的:为了富国强兵,改变积弱的局面。

2.根本目的:为了挽救北宋统治危机,巩固封建统治秩序三.王安石变法的内容1.理财——富国之法:为改变积贫的局面,王安石主持制定的政策、措施主要有青苗法、农田水利法、免役法、市易法、方田均税法、均输法等。

2.军事——强兵之法:为改变积弱的局面,王安石等人又制定和推行了一系列措施,主要有保甲法、保马法、将兵法和设军器监。

3.教育——取士之法:王安石也非常关注人才的选拔、培养和使用,采取的措施有:改革科举制度,整顿太学,惟才用人。

四.王安石变法的败因1.触犯大地主、大官僚利益,遭到激烈反对。

2.执行过程中用人不当,引起民间不满。

支持变法的组织机构不够健全,赏罚也不够公正,支持变法的宋神宗本身也摇摆不定等等。

3.最根本的原因还是因为变法本身没有触及社会的根本问题五.王安石变法的影响1.增加了政府的财政收入,加强了国家的军事力量,在一定程度上改变了北宋积贫积弱的局面。

2.促进了经济发展,客观上有利于社会进步。

3.变法以维护地主阶级统治为出发点,农民的处境没有根本改变,负担依然沉重。

4.是封建地主阶级针对北宋统治危机进行的改革运动,它不可能从根本上摆脱封建统治危机。