城市滨河绿道景观设计浅析

- 格式:doc

- 大小:30.00 KB

- 文档页数:4

城市公园滨水景观研究随着城市化进程的不断加快,城市公园作为城市绿地系统的重要组成部分,扮演着重要的生态、美观和休闲功能。

而滨水景观作为城市公园的重要组成部分之一,其在提升城市生态环境、提高城市品质、改善市民休闲需求等方面都发挥着重要作用。

本文将探讨关于城市公园滨水景观的研究成果,从生态环境、景观设计、休闲功能等多个角度分析滨水景观在城市公园中的重要性,并提出相关的建议和措施。

一、滨水景观在城市公园中的地位和作用1. 提升城市生态环境城市公园作为人们休闲娱乐的场所,其生态环境的良好与否直接关系到市民的身心健康。

而滨水景观作为城市公园的重要组成部分之一,其具有较强的生态功能,可以提升城市公园的生态环境。

河流、湖泊等水域可以有效缓解城市热岛效应,带来清凉舒适的气候环境;水体周边的滨水植被能够增加氧气、吸收有害气体,改善空气质量;水体对于城市的防洪排涝也具有重要作用,减少城市的自然灾害风险。

在城市公园规划中,滨水景观的设计和建设不仅可以提升公园的生态环境质量,还能够改善城市的整体生态环境。

2. 提高城市品质滨水景观的优美和水体的清澈,不仅可以增加城市景观的立体感,更可以提高城市的整体品质。

优美的滨水景观和清澈的水体是城市的一大亮点,可以增加城市的宜居感和美感。

城市公园作为城市居民休闲娱乐的场所,增加滨水景观可以大大提高城市公园的吸引力,吸引更多的市民前来游玩、休闲,从而提高城市品质。

3. 改善市民休闲需求城市公园作为市民休闲娱乐的重要场所,其滨水景观也能够满足市民的休闲需求。

优美的滨水景观和清澈的水体为市民提供了一个理想的休闲娱乐场所,可以进行散步、晨练、垂钓、游泳等各种休闲活动,为市民提供了一个理想的休闲娱乐场所。

滨水景观在城市公园中的重要性不言而喻,其在提升城市生态环境、提高城市品质、改善市民休闲需求等方面都发挥着重要作用。

1. 生态优先在城市公园的滨水景观设计中,生态优先原则是首要考虑的因素。

设计师应该充分考虑自然生态环境,保护和提升水体生态,增加物种多样性,保护水体生态系统的完整性和稳定性。

浅谈城市河道两侧景观绿化设计———以九院沙河河道两侧景观绿化为例李俊文(太原市文瀛公园山西太原030000)摘要:本文从我国城市河道两侧景观绿化现状出发,以九院沙河为例分析了城市河道两侧绿化现状,阐述了景观设计的思路,为河道两侧景观绿化提供类似设计经验借鉴。

接着笔者又分析了河道两侧绿地工程竣工后的优势及劣势。

最后,笔者结合多年自身工作研究经验对完善城市河道生态环境的工作提出了改良性建议。

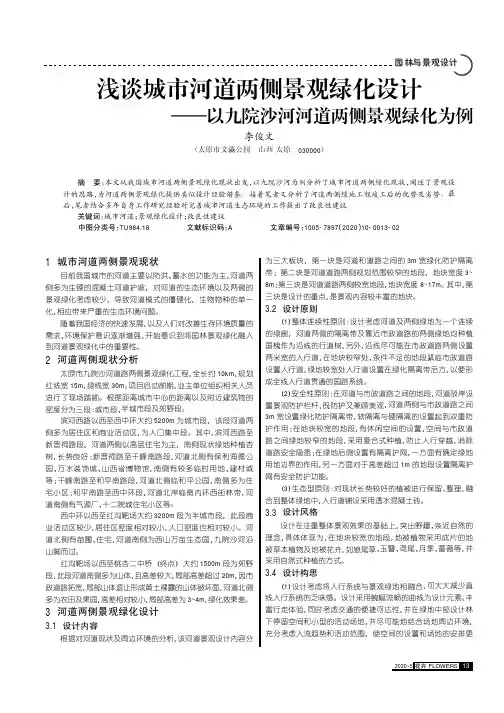

关键词:城市河道;景观绿化设计;改良性建议中图分类号:TU984.18文献标识码:A文章编号:1005-7897(2020)10-0013-021城市河道两侧景观现状目前我国城市的河道主要以防洪、蓄水的功能为主,河道两侧多为生硬的混凝土河道护坡,对河道的生态环境以及两侧的景观绿化考虑较少,导致河道模式的僵硬化,生物物种的单一化,相应带来严重的生态环境问题。

随着我国经济的快速发展,以及人们对改善生存环境质量的需求,环境保护意识逐渐增强,开始意识到将园林景观绿化融入到河道景观绿化中的重要性。

2河道两侧现状分析太原市九院沙河道路两侧景观绿化工程,全长约10km,规划红线宽15m,绿线宽30m。

项目启动前期,业主单位组织相关人员进行了现场踏勘。

根据距离城市中心的距离以及附近建筑物的密度分为三段:城市段、半城市段及郊野段。

滨河西路以西至西中环大约5200m为城市段,该段河道两侧多为居住区和商业活动区,为人口集中段。

其中,滨河西路至新晋祠路段,河道两侧以高层住宅为主,南侧现状绿地种植杏树,长势良好;新晋祠路至千峰南路段,河道北侧有保利海德公园、万水装饰城、山西省博物馆,南侧有较多临时用地、建材城等;千峰南路至和平南路段,河道北侧临和平公园,南侧多为住宅小区;和平南路至西中环段,河道北岸临南内环西街林带,河道南侧有气源厂、十二院城住宅小区等。

西中环以西至红沟靶场大约3200m段为半城市段,此段商业活动区较少,居住区密度相对较小,人口密度也相对较小。

2019年5月'「设计太原市滨河路园林景观解析宋仁杰(太原市滨河公园,山西太原030006)[摘要]滨河路是太原市最重要的城市主干道,经过历年的园林绿化建设,已建成绿化面积600余万m2,100km多的景观大道。

随着“绿水青山”发展理念的深入,城市建设的扩展以及全国第二届青年运动会的召开,滨河路的园林景观将会得到进一步提升。

[关键词]滨河路;景观设计;植物绿化;汾河文章编号:2095-4085(2019)05-0052-02太原市地处山西省中部,东西两面群山夹峙,中部为汾河冲积平原,汾河自北向南穿城而过,城市依河而兴。

滨河路依河而建,汾河东岸为滨河东路,汾河西岸为滨河西路。

截止目前已建成道路总长度100km多,是太原市纵贯南北的城市主干道,更是太原市的景观大道。

滨河路绿化总面积600余万赤,共栽植植物品种200余种。

1滨河路的历史沿革(1)早在上世纪九十年代前滨河路还只是一条泥泞土路,是汾河两岸的护河堤坝,杂草丛生,大风吹过黄沙漫天。

一九九O年在汾河堤岸开始建设滨河路防护林带,当时只是简单成排栽植了杨树,国槐,白蜡,仅仅起到了城市防风固沙的作用。

(2)随着汾河治理美化,蓄水工程及道路的建设,迎来了园林绿化蓬勃发展,建成了最初滨河路的绿化雏形。

在各届政府的努力下,经过了历次南北延伸建设,构筑了滨河路南北发展的框架,同时也奠定了太原市城市南移西进发展的格局,形成了滨河东路中北大学迎宾桥,滨河西路柴村桥清徐,绵延100km多的绿色长廊。

(3)为了促进太原市经济发展,建设绿色太原,进一步提升省会城市中心区域的辐射功能,近年来太原市政府加快了城市建设步伐,带动了滨河路进一步扩展。

随着第二届全国青年运动会在太原的召开,滨河路的建设和绿化景观建设得到了快速发展。

2滨河路园林绿化设计理念滨河路红线宽110m,其中绿线宽65m o依次分为四个板块,50m宽林地,3m宽机非隔离带,2m宽中心路心池,10m宽风景带,加之各跨汾河桥区间互通绿化,街头游园等组成了滨河路的整体园林景观。

滨河景观设计理念滨河景观设计的理念是以滨河作为景观的核心元素,通过设计创造出具有美感和功能性的公共空间。

滨河景观设计的目标是打造一个与自然相融合、与城市环境相连的宜居、可持续发展的城市空间。

首先,滨河景观设计要注重自然环境保护和修复。

通过恢复河岸的自然植被、湿地、河流等自然要素,提高空气质量、水质水量,保护河道生态系统的完整性和健康。

同时,要合理规划绿地、树木和植物的种植,使滨河景观设计更能与周边的自然环境相协调和谐。

其次,滨河景观设计要注重文化和历史的保护和传承。

滨河地区通常具有丰富的历史和文化资源,设计师可以利用这些资源来打造具有独特魅力和历史特色的滨河景观。

例如,可以在滨河地区设置文化纪念碑、雕塑等艺术品,以展现地区的历史和文化背景。

另外,滨河景观设计还可以将传统建筑和现代建筑相结合,创造出具有现代气息和文化内涵的滨河建筑群。

滨河景观设计还要注重人文关怀和社区参与。

滨河地区通常是人们休闲娱乐的场所,设计师需要考虑到人们的需求和体验,创造一个宜人、舒适的空间。

比如,在滨河景观设计中可以设置跑步道、自行车道、休闲广场、运动设施等,满足人们的健身和娱乐需求。

此外,还可以设置座椅、观景平台等设施,让人们可以在滨河边休息、观赏风景。

另外,设计师还可以鼓励社区居民参与景观设计的过程,让他们有机会参与到滨河景观的建设中,增强社区的归属感和参与感。

最后,滨河景观设计还要注重可持续发展。

设计师需要考虑到城市的发展规划和生态环境的要求,创造出一个具有可持续发展性的滨河景观。

例如,在滨河景观设计中可以采用节能环保的材料和技术,减少能源的消耗和环境的污染。

同时,还可以合理规划交通和出行方式,鼓励可持续的出行方式,如步行、骑行和公共交通等,减少汽车的使用。

综上所述,滨河景观设计的理念是以自然环境保护和修复为基础,注重文化和历史的保护和传承,关注人文关怀和社区参与,追求可持续发展。

通过合理的规划和设计,滨河景观可以成为城市的风景线,提升城市的形象和居民的生活质量。

2024年某滨河公园景观设计实例应用研究首先,在滨河公园景观设计的初期,我们注重对环境因素的考虑和分析。

该公园位于城市河流旁,具有丰富的水资源和自然景观。

在设计过程中,我们充分利用这些资源优势,打造出一个集休闲、娱乐、观光为一体的多功能公园。

首先,我们根据河流的形态和流向,合理规划公园的布局,确保公园的景观设计与自然环境相协调。

同时,我们充分利用河流的曲折变化,创造出丰富的景观空间,使得公园在视觉上更加生动有趣。

其次,在景观设计中,我们注重植物配置和绿化设计。

滨河公园拥有独特的生态环境,为了保持生态平衡,我们选用了大量本地特色植物进行绿化。

这些植物不仅具有较强的适应力,还能有效地提升公园的生态效益。

同时,我们根据不同的景观节点和功能需求,合理配置植物,形成了丰富的植物景观。

例如,在公园的入口处,我们设置了由高大乔木组成的林荫大道,既增加了公园的绿化率,又营造出一种庄重大气的氛围。

此外,在公园内部,我们还设置了多个特色景观节点,以丰富公园的景观层次。

其中,最具代表性的就是滨水步道的设计。

这条步道沿着河流蜿蜒前行,与周围环境融为一体。

在步道的两侧,我们设置了亲水平台和休闲座椅,供游客休息和观赏河景。

同时,为了增加步道的趣味性,我们还在其中设置了一些景观小品和雕塑,使得游客在漫步的同时,也能欣赏到美妙的景观。

除了自然景观的设计,我们还注重公园的文化内涵的挖掘和表达。

滨河公园作为城市的一部分,承载着丰富的历史和文化底蕴。

在设计过程中,我们深入挖掘当地的历史文化和民俗风情,将其融入到公园的景观设计中。

例如,在公园的某个角落,我们设置了一个以当地传统建筑为原型的小品,既展现了当地的文化特色,又增加了公园的景观亮点。

在公园的设施配置上,我们也充分考虑了游客的需求。

为了满足不同游客的休闲需求,我们设置了多样化的活动场所和设施。

在公园的中央区域,我们建设了一个开阔的草坪,供游客进行野餐、放风筝等活动。

在公园的边缘地带,我们还设置了健身器材和篮球场等运动设施,供游客进行锻炼和娱乐。

滨河景观设计理念滨河景观设计是以人为本,追求和谐、舒适、美丽的设计理念。

滨河景观设计旨在通过科学的规划和布局,凸显滨河的自然风光,提供优质的环境和服务,让人们在滨河之间享受自然、放松心情。

首先,滨河景观设计注重与自然的融合。

滨河作为自然的一部分,应在设计中体现出自然的美和生态价值。

设计中应包括植被的选择和布局,以及景观元素的设计。

植被的选择应考虑滨河地区的气候和土壤条件,选择适合生长并能提供阴凉和观赏价值的植物。

同时,景观元素的设计应考虑滨河的独特性和主题,如河流、湖泊、湿地等,将它们融入滨河景观中,使其成为滨河的一部分。

其次,滨河景观设计强调公共空间的营造。

滨河景观是供人们休闲娱乐和社交的场所,因此,设计中应充分考虑人们的需求和活动。

设计中应设置休息区、散步区、观景区和游乐设施等,以满足不同人群的需求。

同时,设计中应注重公共空间的开放性,让人们可以自由进入和使用滨河景观,增加人与自然的互动。

再次,滨河景观设计强调文化和历史传承。

滨河地区通常具有丰富的历史文化,设计中应注重保护和传承这些文化遗产。

设计中可以融入当地的传统建筑、艺术品和习俗,展示当地的独特魅力。

此外,滨河景观设计也可以以历史事件和名人为主题,通过雕塑、纪念碑等方式展示历史和英雄人物的贡献,让人们在欣赏自然美景的同时,了解当地的历史和文化。

最后,滨河景观设计注重可持续发展。

滨河地区通常是城市的绿肺,应注重环境保护和可持续利用。

设计中应采用环保材料和技术,减少对自然资源的消耗。

同时,设计中应设置垃圾回收容器和排水系统,保护滨河生态环境。

此外,设计中可以结合城市绿化计划,增加绿植的种植面积,提高滨河地区的生态价值。

总之,滨河景观设计以人为本,追求和谐、舒适、美丽的设计理念。

滨河景观设计将自然、文化和可持续发展有机融合,为人们提供了一个与自然互动、休闲放松的场所。

滨河景观设计的实施不仅能够提高居民的生活质量,还能推动城市的可持续发展。

城市滨河绿地的规划设计探讨摘要:通过对滨河绿地在城市中的作用与目前城市滨河绿地建设所面临的问题的分析,提出城市滨河绿地规划设计的基本原则,并对滨水绿地空间各景观组成要素的处理提出具体的方法。

关键词:滨河绿地;景观特色;规划设计城市滨河绿地是城市中保持自然景观、或自然景观得到恢复的地域,是城市自然景观和人文景观的综合体现,是城市中最能体现生态价值的生态空间(ecological space),是构成城市景观的重要组成部分。

本文分析了滨水绿地建设过程中存在的不足,提出应在传统规划设计方法的基础上,引入生态规划设计的方法,满足新时期滨河绿地建设的要求,从改善城市生态环境和改善城市水循环相结合的具体设计方法入手(即向河流生态环境修复方向发展,使河流生态系统恢复原有的自然风貌和生机活力)。

对滨水绿地生态规划设计的理论框架进行研究,以期为今后城市滨河绿地的规划设计、建设起到一定的参考与借鉴作用。

1、城市滨河绿地的作用“城市河流”是指发源于城区或流经城市区域的河流或河流段,也包括一些历史上虽属人工开挖,但经多年演化已具有自然河流特点的运河、渠系。

滨河绿地指城市河流所流经区域的绿化带[1]。

刘易斯·芒福德(Lewis Murnford)曾说过:“城市的功能是化力为形,化能量为文化;建筑是人类文明的缩影,是地方文化的载体[11]。

”城市中的水系也不例外。

古往今来大规模城市水利工程建设,包括筑坝、筑堤、裁弯取直、渠道化、人工河网化等,已经使我国的城市河流发生了巨大的变化,城市水系统物理结构呈现高度功能化。

城市河流具有排涝、防洪、绿化、观赏、运输、供水等功能,是对原有的自然水系进行长期的、复杂的、多变的人工化改造的结果。

以杭州为例,京杭大运河是隋朝人工挖掘出来的,城市周边的江、河、湖、海在历史各个时期都经过了大规模的改造,西湖则是几千年来历代文人墨客对古西湖精心研磨而留下的瑰宝[1]。

2、滨河绿地建设存在的问题2.1 滨水开发整体考虑不足现代城市生活对河流有多种功能上的需求,并希望可以更换和拓展功能的组合,使滨河空间从单一功能向多功能转变。

浅谈现代城市滨水景观设计1. 引言1.1 城市滨水景观设计的重要性城市滨水景观设计的重要性在于其对城市环境的美化与改善有着重要的作用。

城市作为人类生活的主要场所,其环境质量对居民的生活质量和幸福感有着直接的影响。

而城市的水体是城市环境中不可或缺的一部分,其景观设计可以提升城市的整体形象和文化内涵。

城市滨水景观设计可以改善城市的生态环境。

通过设计合理的绿化带和水体景观,可以增加城市的绿色空间,提高城市的生态质量,促进城市的生态平衡。

滨水景观设计还可以改善城市的空气质量,降低城市的温度,净化城市的空气,为居民提供一个清新宜人的居住环境。

城市滨水景观设计可以提升城市的文化魅力。

水体在中国传统文化中有着重要的地位,其代表着育人的意义,蕴含着丰富的文化内涵。

通过合理设计城市的水体景观,可以体现城市的历史文化底蕴,传承城市的文化传统,提升城市的文化品位和城市形象。

城市滨水景观设计的重要性体现在其对城市生态环境和文化魅力的提升有着重要的作用,可以为城市的可持续发展和居民的生活品质提供保障。

1.2 现代城市滨水景观设计的特点现代城市滨水景观设计的特点包括与自然融合、注重生态环保、体现现代性和创新性、强调人文关怀与文化传承等。

与自然融合是指现代城市滨水景观设计在规划和建设过程中尽可能保留和强化水体自然景观特色,使人们能够与自然环境亲密接触。

注重生态环保则是指设计中应考虑生态系统平衡和水体健康,采用生态友好的设计理念和技术,减少对环境的破坏。

体现现代性和创新性意味着设计要符合当代审美观念,融入现代科技和材料,展现创新的设计理念。

强调人文关怀与文化传承则是指设计要关注城市居民的需求和情感体验,同时传承和发扬当地的文化传统,使景观设计具有独特的历史和文化内涵。

综合这些特点,现代城市滨水景观设计在保护自然、提升城市品质、促进文化交流等方面发挥着重要作用,并成为城市发展的重要组成部分。

2. 正文2.1 城市滨水景观设计的原则城市滨水景观设计的原则是指在设计城市沿岸水域时应遵循的一些基本准则和规范。

海绵城市建设理念下城市滨河绿道景观规划设计摘要:在海绵城市建设理念下,对城市滨河绿道的低影响规划开发和综合管理成为了绿色城市建设的主流。

本文立足于“海绵城市”建设理念,简略分析了我国城市滨河绿道建设现存的问题及缺陷,提出了海绵型滨河绿道规划设计的要求以及应采取的策略,并援引北京莲花河滨河绿道建设实践,分析其在海绵城市建设理念下进行滨河绿道规划的实现方式,期望能为我国滨河绿道建设理论的完善添砖加瓦。

关键词:海绵城市,城市滨河绿道景观规划设计近年来,城镇建设带来的生态环境问题日益严峻。

绿地不断退化,不透水区域急剧增加,匮乏的水资源和严重污染的水生态不断破坏着自然环境中的水文机制和条件。

同时,逐年下降的地下水位,捉襟见肘的暴雨泄洪能力等问题也使人们深陷城市水文生态问题的困扰。

基于此,“海绵城市”的概念应势而生。

这种新型的建设理念能够减少城市暴雨洪涝,削减雨水径流污染,集约循环利用水资源,改进城市水文生态系统。

结合海绵城市理论,对城市滨河生态系统进行良好干预,使城市和自然和谐共生。

积极推进城市滨河绿道景观的合理规划设计和低影响开发,成为生态文明建设时期一条新的出路。

1.海绵城市建设理念及其内容“海绵”是用来比喻自然湿地、河流等对城市旱涝灾害的调蓄能力[1]。

海绵城市则是指城市在面对剧烈的环境变化和自然灾害时如同海绵,将下雨时储存的水净化后,在需要时调动利用,具有良好的调节力和反应力。

从而提高城市的生态回复能力。

海绵城市建设应在低影响开发的基础上,建设可持续性的基础措施、循环性的给排水系统、水敏性的城市设计和合理的雨水收集等机制。

并将这种科学理念与我国建设绿色城市的实践相结合,立足于我国的水情特征和水文现状,从生态系统保护、河流水系恢复方面切入,建立中国特色的“海绵城市”。

2.城市滨河绿道及其在建设中存在的问题2.1城市滨河绿道的概念滨河绿道是一种沿河开发的多功能滨水廊道,涵盖了河道、漫滩,堤岸及周边人文环境等地区,是一种综合价值很高的绿道形式[2],平衡了城市与自然之间的关系,具有丰富的自然和人文景观,符合城市绿色空间建设及可持续发展战略。

浅析绿道在城市建设中的意义发布时间:2022-04-29T01:25:37.187Z 来源:《城市建设》2022年1月中2期作者:文瑜许科科[导读] 绿道在促进城市文化传承、强化低碳出行理念、发挥生态效益价值、带动绿色经济发展等城市发展过程中发挥了重要作用。

宁波市城乡建设发展研究中心文瑜许科科浙江宁波 315000摘要:在历经一百多年的理论发展与实践之后,城市绿道建设已日臻完善,并成为全球城市建设中打造绿色空间、展现城市生机盎然景象、创造怡人视觉风景、提高居民生活品质的重要手段之一。

本文通过对不同功能的绿道进行分析,探讨绿道在城市建设与发展过程中呈现出的意义和价值,为近远期的绿道建设提供初步的理论支持。

关键词:绿道;功能;城市建设;意义1.绿道概述绿道的实践与研究起源于美国。

19世纪末随着美国波士顿“翡翠项链”的建成,兴起了“绿道运动”的研究热潮。

绿道的正式提出是在查尔斯·利特尔于1990年撰写的《美国绿道》(Greenways for America)一书中,将绿道分为滨河绿道、娱乐性绿道、具有生态意义的自然廊道、景观和历史线路以及综合型绿道及网络[1]。

如今,绿道已成为全球城市建设的标配,只不过它早已从规划手法,升级为促进城市经济发展的“绿色引擎"。

绿道网络的初步构想的诞生,是希望借助公园连道系统,连接原本散落在城市各处的各类公园,优化城区内的低效用地,成为市民的休闲场所。

2016年9月,住房和城乡建设部编制印发《绿道规划设计导则》(建城函〔2016〕211号),用于指导各地科学的规划、设计绿道,发挥绿道点综合功能。

根据《绿道规划设计导则》,“绿道”是指以自然要素为依托和基础,串联城乡游憩、休闲等绿色开敞空间,以游憩、健身为主,兼具市民绿色出行和生物迁徙等功能的廊道。

绿道的主要功能是生态空间的保护系统、历史文化的展示系统、健康生活的活动系统、旅游休闲的支撑系统和城乡融合的连接系统。

滨河绿地对城市景观设计的作用引言:城市滨河绿地是构成一个城市文化载体的不可缺少的一部分,滨河绿地直接的反映了一个城市对滨河景观的保护程度和人居住的环境条件,间接的体现了城市发展建设的水平。

滨河绿地景观的设计是城市特色化建设的重要组成部分,除去为数稀少的地标性建筑和商业区,滨河绿地直接向人们展示城市现有的面貌。

1.滨河绿地对城市景观设计的作用目前,城市水域空间规划与改造成为国内外城市景观规划与生态建设的热点,其中滨河绿地的功能与景观规划设计是河道综合规划的重点。

与其他类型的城市绿地相比,滨河绿地空间具有较好的景观基底。

相对于较多的相对独立的城市绿地,滨河绿地更具有连续性和生态性。

动态的水体教人工打造的水体,更具有活力。

由于人们的亲水性,滨河绿地对于人类有着一种内在的、与生俱来的持久吸引力,注定了滨河绿地发展的潜力。

滨河绿地可以为城市提供相当大的休闲空间,人流的汇集必然带来更多的商机。

滨河区成为城市亮丽风景线的同时,也成为拉动城市建设的一个新的经济增长点。

因此,提升滨河绿地的功能定位对促进周边区域经济也有帮助。

本文以秦皇岛市汤河公园与浙江黄岩永宁公园为案例进行探讨。

2. 滨河绿地景观规划设计的方法2.1总体定位如果从城市绿地系统功能上划分,作为有保护意义的生态廊道是所有河道的基本功能,除此之外这条河流本身的历史文化积淀、它所流经的区域在城市中所处的位置、滨河绿地邻接用地的功能都会对滨河绿地的性质产生影响。

对于开放性的滨河绿地空间,除了它自身的生态基础条件和历史文化积淀外,也需要结合临近用地的功能及建设情况考虑功能定位,利用城市的总规或详规解决这方面的内容。

通常这种开敞的滨河绿地不同于一些主题公园,临近绿地的城市用地性质直接对绿地内部的设计内容产生影响。

2.2植物配置植物是滨河绿地中重要的景观要素,也是营造绿地空间的最佳材料。

植物配置不仅讲究绿地形态,讲究植物质感与色彩的配置,还讲究植物群落的生态合理性。

滨水步道绿道案例研究案例一:深圳滨江大道深圳滨江大道是滨水步道绿道的一个典型案例。

该滨江大道位于深圳市福田区,总长约16公里,横跨多个重要的商务区和居民区。

滨江大道沿着深圳河岸修建而成,沿途风景优美,景观绿化丰富多样。

滨江大道上建有宽敞的人行道和自行车道,为市民提供了一个休闲健身的场所。

沿途还设置了多个休息亭、体育设施和游乐区,供市民停歇和娱乐。

滨江大道修建过程中,充分考虑到了生态环境保护,采用了生态绿化技术,增加了植物覆盖面积,提高了河岸带的生态功能。

滨江大道的建成,为深圳市民提供了一个优美的休闲健身场所,同时也改善了深圳市的生态环境,提升了城市形象。

案例二:上海外滩滨江步道上海外滩滨江步道也是一个成功的滨水步道绿道案例。

该步道位于上海外滩河岸,沿江而建,全长约2.6公里。

该滨江步道是以保护上海黄浦江风貌为目标,打造成一条集环保、休闲、娱乐于一体的滨江步道。

滨江步道上建有宽敞的步行道和自行车道,供市民步行、骑行。

步道沿途还设置了休息座椅、亭子、景点等,供市民休闲观光。

为保护生态环境,滨江步道在河岸设置了植物带,增加了植被覆盖,提高了生态环境的品质。

外滩滨江步道的建成不仅丰富了上海市民的休闲活动,也成为了上海的一张城市名片,吸引了众多游客。

滨水步道绿道的建设与发展,对于城市的生态环境保护和市民的生活质量提升具有重要意义。

它为市民提供了一个与自然亲近的空间,增强了人们对生态环境的认知和保护意识。

同时,滨水步道绿道也促进了城市的可持续发展,提升了城市形象,吸引了更多的游客,带动了旅游业的发展。

然而,在滨水步道绿道的建设过程中还存在一些问题,比如水污染问题、河岸侵蚀问题等。

因此,在建设滨水步道绿道时需要充分考虑生态环境保护和持续管理,采取科学的措施来解决这些问题。

综上所述,滨水步道绿道的建设对城市的发展和生态环境保护具有重要意义。

希望未来能有更多城市能够建设滨水步道绿道,提供给市民一个健康、美丽的休闲场所。

国内外城市滨水绿地景观设计水,是生命之源,孕育着人类文明。

城市伴随着人类文明产生,是人类文明的重要组成部分。

纵观城市发展史,聚落的形成往往与水源种类与形式的河流、海洋、湖泊有密切的关系,中国古代堪舆著作《平洋全书》中有: “依山者甚多,亦需有水,可通舟楫,而后可建”的构城理论。

历来濒临江海、湖泊、河流的区域以其便捷的交通、优越的自然环境成为建城设市的首选地带。

1 城市与滨水区发展进程水体在城市中有着举足轻重的地位,城市滨水绿地是城市开放空间的重要组成部分。

首先,城市水系多呈集中式面状、条带状分布,通常影响着城市的肌理结构。

其次,滨水绿地是城市与水体的过渡带与连接带,是串联城市中呈斑块状分布绿地的纽带,往往成为城市的景观轴线、生态廊道、文化廊道,在提高城市环境质量、构筑地域景观特色、形成城市意象、促进城市空间结构完善等方面有着很大的价值。

第三,因滨水绿地处于水陆的过渡区,是人工环境与自然环境的交接地带,生态的复杂性与敏感性与城市功能的复合性使得城市滨水绿地的建设应当慎重对待。

城市与水体的关系在城市发展进程中变得错综复杂,城市因水或兴或衰的例子不胜枚举。

在城市的发展过程中,城市水环境遭到不同程度的破坏,主要表达在以下几个方面:1) 城市规模的不断扩大,使那些邻近城市的水体逐渐被城市包围,与之俱来的是城市滨水区的高强度开发,继而导致城市滨水区的逐渐衰落,成为城市发展的阻碍区与盲区。

2) 高度紧张的城区用地问题突显,侵占或填埋水域作为建设用地,城市蓝线与其他城市用地控制线组织混乱,城区水面面积急剧减少。

以徐州为例,市区水面率由20 世纪60 年代的5.8%下降到了2004 年的3.5% 左右,近年来还在不断下降,河流存在严重的填埋、覆盖的情况。

3) 滨水区是陆地与水体交接地带,有着陆域、水域生态系统以及水陆之间的生态系统,具有高度生态复杂性与敏感性,城市建设活动导致水体污染、生态失衡,滨水区生态危机日益严重。

城市滨河绿道景观设计浅析

本文介绍了城市滨河绿道的相关概念及构成,并对国内滨河绿道的发展进行了阐述分析,总结当前城市滨河绿道存在的问题如缺乏生态保护、地域文化特色以及绿道流线延续性差等问题。

通过总结并探讨如何更好地进行城市滨河绿道景观设计,综合考生态、地域文化、连续性、通达性等多种因素,提出彰显地域特色和多元化的人文活动空间、软化硬质驳岸以及绿道网络优化的观点,以期实现城市滨河绿道景观的固有价值。

标签:城市滨河绿道;绿道;地域文化;景观设计

“上善若水,水善利万物而不争”,河道是人类生存与活动的重要场所。

然而近年来由于城市的大规模开发建设、人口的急剧增长,导致大量的城市河道被侵占、填埋、污染,城市与水的关系由共生转变为排斥。

这无疑是一种违背可持续发展下作茧自缚的行为。

滨河区域作为人们日常生活和城市功能发展的重要组成部分,在改善环境及人民生活质量上有重要意义;同时绿道建设依附于河道景观形成复合型景观空间,其改造建设不仅直接影响着城市环境的好坏还是展示城市形象的重要窗口。

一、城市滨河绿道景观概述

1、滨河绿道概念

城市绿道从区域层次上讲,是连接公园、自然保护地、名胜区,及其他与高密度聚居区之间进行连接的开敞空间纽带。

它往往互相交错形成网状结构解决城市中相邻空间的“孤岛”状态;从地方层次上讲,可以把它理解成满足区域居民休闲散步功能的带状线型公园或道路。

其中滨河绿道是较为突出且重要的一种绿道类型,涉及“绿道”、“滨水区”研究领域。

根据地理类型可分为自然生态型绿道、综合型绿道以及城市河流型绿道,其中城市河流型绿道是城市发展建设中的宝贵资源,具有提升城市形象、改善城市空间、供人休闲娱乐的作用。

2、滨河绿道景观功能

城市滨河绿道具有休闲游憩、美化环境、调整城市微气候、功能连接等功能。

同时从宏观范围来看,城市河流作为“线”可以改善由建筑单位形成的“面”造成的的单调、同质化问题,从而转变成由自然属性到社会属性融合统一的点、线、面关系。

同时滨河绿道景观可以通过绿道的线性空间属性连接城市不同的块状空间,延续城市地域文化、因水的自然属性还具有调节沿河两岸的城市微气候功能。

3、國内滨河绿道景观设计的发展

早期国内关于绿道的研究多属于国外概念的引入及案例的分析。

但近年来随着我国对生态环境的重视、人民对宜居生活的追求,城市滨河景观设计开始发展的十分活跃。

在理论上,俞孔坚提出“景观生态设计”、“可持续景观”等理论思想的运用以及北京建筑大学提出的“海绵城市”、营造生态河岸等为近年来我国滨河绿道的研究提供了理论基础。

在实践中,我国早期滨河绿道景观设计的重点在于对河渠、堤坝沿线进行绿化美化、强调防风固土、美化环境等功能,实现了小尺度简单绿化和美化,与现代意义上的多功能性滨河绿道有着较大的差别。

但近年来,由于理论层次的提高,我国在实践方面有了很大的突破。

此外,全国各地城市在此类滨河绿道景观的建设中都显现出较强的重视度。

二、我国城市滨河绿道景观现状问题

由于早期相关理论上的缺乏,多数已建成的滨河绿道景观存在一定问题,出现不能够满足当下城市居民需要的情况,主要体现在以下几个方面:

1、缺乏对生态景观的保护

城市的快速扩张让生态环境被大量占用,其中城市河流及沿岸方面表现较为严重。

我国城市段河流护岸多采用耐久性好的混凝土,改变了原始相对完整的河流生态系统,导致河流自我调节功能减弱。

对河床挖沙取石让河道蓄洪功能大打折扣,雨季一来极容易造成洪涝灾害,而垂直护岸又让河流沿岸植被大量缺失,造成洪涝后的路面积满淤泥杂质等。

同时对河道日常保护的疏忽又让河流不能进行良好的自我调节,其结果往往在于不断的恶性循环,让当地生态景观日趋恶化。

2、缺乏地域文化特色

我国早期的滨河绿道景观设计处于起步阶段,对于设计的实践大都直接套用国外思想。

造就今天的滨河绿道景观形成“千城一面”的现象,表现在没有独具特色魅力的区域识别性,缺乏对城市文化和居民生活需求的理解,仅仅是简单的美化及通行功能,让整体景观显得生硬呆板,缺乏互动。

同时城市家具方面如景观座椅、灯具、护栏等大多存在千篇一律、虽然美观但似曾相识的情况。

3、生硬的绿道连接功能

早期的滨河绿道景观还存在延续性差、过渡性弱的问题。

常出现同段流域出现分层现象如风格的分层、文化的分层等,没有良好的衔接与过渡。

虽然绿道的基本功能已实现,但总体上无论是与城市绿地的联系还是与建筑、人的融合联系,依然显得比较生硬。

三、城市滨河绿道景观设计研究

1、城市绿道网络的伸展连接

城市滨河绿道是城市绿道网络系统下的重要部分,滨河绿道依托河流将城市中现有的分散绿地进行更具亲和力的串联,从而形成更具整体性、生态性的城市绿地系统。

在城市滨河绿道景观设计中,因以区域绿道网络整体规划为主导,在滨河绿道路段中设置次级绿道节点垂直河岸延申连接区域其他绿道及绿地,形成以滨河区为核心的辐射型生态空间并引导人们的流向。

以期实现滨河绿道的游憩、社会和景观价值。

2、生态安全的亲水驳岸

较大高差的垂直驳岸及其暴露的混泥土阻挡了人们的亲水参与性,同时也一定层度影响了环境美观度。

在城市滨河绿道景观中,由于河流本身就是一种景观元素,其驳岸设计更应亲近而非隔离,在原有保障安全的垂直驳岸下构建由草皮、芦苇等水生植物构成的生态护坡,通过斜坡改善原有驳岸的美观度和生态性并提升河流的调节能力。

同时综合汛期、枯水期、平流期的平均流量高度构造不同时节性的亲水平台,满足居民的功能需求,提供丰富的游憩方式。

3、彰显地域特色和多元化的人文活动空间

城市滨河绿道景观作为连接城市功能区块和满足市民游憩活动的重要空间,在表现城市独具一格的历史内涵与文化上有重要作用。

在专项设计中应充分理解当地历史文化与发展,提炼具有代表性的文化符号及图案并通过“差异化”设计应用于道路铺装、构筑物、景观小品中,通过文化符号的元素叠加强化人们的记忆,形成独具特色的景观空间,从而增加城市居民的归属感,传承城市文化并良好的发扬。

在可达性设计中,将周边相连的城市公园、旅游景区、重要建筑等地进行相对应的出入口设计,并在宏观区域范围中梳理文化等级关系,寻找整体文化价值并对不同功能地块的“卡口”区域通过道路铺装的变化、小品形变等进行过渡化设计,从而形成大范围内统一且有序过渡的景观空间。

此外,在设计中还应充分考虑该区域与周边环境、建筑的呼应关系。

根据周边环境与建筑功能的不同从而规划相应的功能分区,合理的弱化景观边线。

同时基于人天性亲水的行为特征,设计大量的亲水景点如亲水栈道、亲水广场、内地景观池等。

沿河道根据不同功能需求设计用于骑行慢跑的绿道、活动展演中心等突出滨河绿道的游憩功能,凸显亲水魅力。

结语

在漫长的历史进程中,人类都是依水而居,其中滨河区作为城市亲水地段,具有承载城市文化和形象的功能。

随着人们对物质和精神需求的提升,滨河绿道景观也逐渐展现出浓厚的人文气息和地域特色,成为人们户外活动的主要场所。

因此在城市滨河绿道景观设计中,要综合考生态、地域文化、连续性、通达性等多种因素,通过合理设计,为人们提供更好的生态,休闲场所、为城市增添极具魅力的形象名片。

参考文献

[1]刘滨谊.城市滨水区发展的景观化思路与实践[J].建筑学报,2007(7):11-14

[2]杜春兰,代劼.滨水景观设计[J].时代建筑,2002(1):28-31

[3]俞孔坚,城市绿道规划设计[M].南京:江苏凤凰科学技术出版社,2015:66-80

[4]成捷.城市滨水空间人文环境规划设计中的原则及要点[J].居舍,2018(36):106-107.。