心电图教案

- 格式:doc

- 大小:358.00 KB

- 文档页数:13

第一章心电图第一节临床心电学的基本知识一、心电图的产生原理心脏机械收缩之前,先产生电激动,心房和心室的电激动可经人体组织传到体表。

心电图(electrocardiogram,ECG)是利用心电图从体表记录心脏每一心动周期所产生电活动变化的曲线图形。

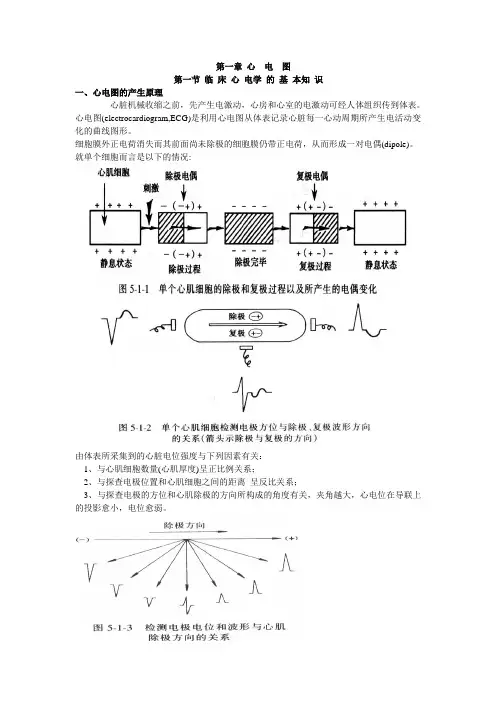

细胞膜外正电荷消失而其前面尚未除极的细胞膜仍带正电荷,从而形成一对电偶(dipole)。

就单个细胞而言是以下的情况:由体表所采集到的心脏电位强度与下列因素有关:1、与心肌细胞数量(心肌厚度)呈正比例关系;2、与探查电极位置和心肌细胞之间的距离呈反比关系;3、与探查电极的方位和心肌除极的方向所构成的角度有关,夹角越大,心电位在导联上的投影愈小,电位愈弱。

这种既具有强度,又具有方向性的电位幅度称为心电“向量”(vector),通常用箭头表示其方向,而其长度表示其电位强度。

二、心电图各波段的组成和命名心脏的特殊传导系统由窦房结、结间束(分为前、中、后结间束)房间束(起自前结间束,称Bachmann束)、房室结、希氏束(His bundle)、束支(分为左、右束支,左束支又分为前分支和后分支)以及浦肯野纤维(Pukinje fiber)构成。

心脏的传导系统与每一心动周期顺序出现的心电变化密切相关。

心脏起搏传导系统包括窦房结、结间束、房室结、房室束(希氏束)左右束支及其分支以及浦顷野纤维网。

窦房结位于右心房上腔静脉入口处,是控制心脏正常活动的起搏点,窦房结的冲动经前、中、后三条结间束传导至房室结,向前延续成房室束(又称希氏束)。

房室束先发出左束支后分支,再分出左束支前分支,本身延续成右束支,构成三条系统。

左束支后分支细长,分支晚;两侧束支于心内膜下走向心尖分支再分支,细支相互吻合成网,称为浦顷野纤维网深入心室肌。

(图3-3-1)。

临床心电学对这些波段规定了统一的名称:1、最早出现幅度较小的P波,反映心房的除极过程;2、P-R段(实为P-Q段,传统称为P-R段),反映心房复极过程及房室结、希氏束、束支的电活动,P波与P-R段合计为P-R间期,始自心房开始除极至心室开始除极、幅度最大的QRS波群,反映心室除极的全过程;4、除极完毕后,心室的缓慢和快速复极过程分别形成了ST段和T波;5、Q-T间期为心室开始除极至心室复极完毕全过程的时间。

心电图技能1、各波形的意义心塞复极PR 间期fj* ----------- QT ---------------------- M(1)P波:最早出现,代表心房除极过程(房室结,希氏束,束支):异常多说明心房的问题(2)PR间期:不等于PR段,而等于P波+PR段。

代表心房除极开始至心室开始除极(3)QRS波群:幅度最大,心室除极全过程(4)ST-T :心室复极全过程(缓慢和快速),故其异常亦多为心室的问题。

(5)QT间期:整个心室活动过程。

主要看QTc间期,因心率慢QT间期必长,QTc间期[QT/ (根号RR ])心电活动的传导:窦房结——结间束-----房室结(延迟)-----希氏束---左右束支---蒲氏纤维--心室3、心电图诊断的二个注意点(心律,传导,房室肥大,心肌改变):(1)顺序一般为心律一定写第一位,如窦性心律、房性心律、房颤,而电轴左右偏写第二位等等(2)ECG诊断内容分为三类:①A类:多指解剖、病理生理诊断:主要有各房室肥大、心肌梗死、缺血、冠脉供血不足、各电解质紊乱等,结合临床②B类:单看心电图不须病史就能直接诊断的,各类心律失常是主力,例如房颤、预激综合征、三度房室传导阻滞③除上述二者外的其他情形,例如ST-T改变,如心脏顺钟向转位,如电轴左偏。

QRS波群命名:第一个向上的的波称为R波,R波之后向下的波称为S波,R波之前第一个向下波为Q波J点为QRS波群的终末与ST段起始之交接点(可由于心动过速等原因引起偏移)顺钟向转位:V5,V6上出现V3, V4的波形(右室肥厚)逆钟向转位:V1 V2上出现V3, V4的波形(左室肥厚)4、看图的方法(其实须牢背的最主要其实就几个):1. P波时间应<0.12s,若延长和或成双峰,要注意有无左房肥大,在aVR上向下2. II导振幅应<0.25mV,若增高,注意有无右房肥大或肺动脉高压;3. PR间期应0.12-0.20S,若>0.20,注意是否各类房室传导阻滞,若<0.12,看看有无预激综合征4. QRS波应<0.12s :若宽大畸形,看看是干扰还是室早还是房早伴室内差传若>0.12s常用以判断是完全性还是不完全性束支阻滞,RV5<2.5mV, RV5+SV1<4.0mV(M), RV5+SV1<3.5mV(W)5. 还有QTc间期,正常是<0.43s的,若明显延长,>0.5s,要看是否QT间期延长综合征、电解质紊乱等6. 心率计算HR=60/PP(RR),明显心律不齐时可取平均值心律失常的分类:激动起源异常——激动传导异常,缓慢性-----快速性二、危重心电图A:[急性心梗]对于有高危因素的患者不能用其他原因解释的胸闷/胸痛/心悸/上腹痛/甚至左肩背痛均应查ECG以鉴别急性心梗。

心电图教案一、前言心电图是临床医学中常用的一种检查方法,通过记录心脏电活动的变化来判断心脏的功能状态。

对于医学生来说,学习心电图是必不可少的一项技能。

本文将介绍心电图的基本知识和学习方法,帮助医学生更好地掌握心电图的学习。

二、心电图的基本知识1. 心电图的定义心电图是记录心脏电活动的一种方法,通过将心脏电信号放大并记录下来,可以判断心脏的功能状态。

2. 心电图的分类心电图可以分为静态心电图和动态心电图两种。

静态心电图是在安静状态下进行的心电图检查,可以检测出心脏的基本情况。

动态心电图是在运动或日常活动中进行的心电图检查,可以更加准确地判断心脏的功能状态。

3. 心电图的记录方法心电图的记录方法主要有三种:标准导联法、非标准导联法和特殊导联法。

标准导联法是最常用的记录方法,包括Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、aVR、aVL、aVF六个导联。

非标准导联法是指除标准导联法以外的其他导联方法,如V1-V6导联等。

特殊导联法是指用于特殊情况下的导联方法,如右胸导联、左胸导联等。

4. 心电图的诊断心电图的诊断主要包括以下几个方面:1.心率:正常成人的心率为60-100次/分钟。

2.心律:正常心律为窦性心律,即由窦房结控制的心律。

3.心电轴:心电轴是指心脏电活动的总体方向,正常心电轴在-30°至+90°之间。

4.心室肥厚:心室肥厚是指心室壁增厚,常见于高血压、心脏瓣膜病等疾病。

5.心肌缺血:心肌缺血是指心肌供血不足,常见于冠心病等疾病。

三、心电图的学习方法1. 学习心电图的基本知识学习心电图的第一步是了解心电图的基本知识,包括心电图的定义、分类、记录方法和诊断等方面。

2. 学习心电图的解读方法学习心电图的第二步是学习心电图的解读方法,包括心率、心律、心电轴、心室肥厚和心肌缺血等方面。

3. 实践操作学习心电图的第三步是进行实践操作,通过观察和分析心电图,掌握心电图的解读方法。

4. 多练习学习心电图需要多练习,通过不断地观察和分析心电图,提高自己的解读水平。

心电图教案教案老师姓名:职称:副教授系(部):临床教学部教研室:诊断学授课对象:临床医学本科班级:1班上课时间:中心电图选用卫生部规划教材授课6学时文教材第六版诊断学时数课程英章节授课electrocardiogram名称及第五篇第一章(ECG)文内容地点教学目的与要求1.掌握正常心电图的测量、正常值和图形。

2.熟悉房室肥大、心肌缺血、心肌梗死和常见心律失常的心电图表现。

3.了解心电产生的原理、心电轴和导联系统。

1.重点(1)心电图各波段的组成和命名:P波:最早出现的幅度较小的波,反映心房的除极过程;P-R 段:反映心房复极过程及房室结、希氏束、束支的电活动.P-R 间期:P波与P-R段合计为P-R间期;QRS波群:为幅度最大的波,反映心室除极的全过程;ST段和XXX:除极终了后,心室的迟钝和快速复极进程分别形成了ST段和T波;QT间期:心室开始除极至心室复极完毕全过程的时间.(2)心电图的导联体系的命名:通例12导联体系:肢体导联:包孕标准导联Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ及加压单极肢体导联AVR、AVL、AVF.胸导联:属于单极导联包孕V1-V6导联.临床上还时常使用的导联包孕V7-V9导联和V3R-V6R导联.(3)一般心电图的波形特性和一般值:ST段:自QRS波群的终点至T波起点间的线段,代表心室迟钝复极进程.在任一导联,ST段下移一般不超过0.05mv.ST段上抬在V1-V2导联不超过0.3mv,V3不超过0.5mv,V4-V6导联与肢体导联不超过0.1mv.教学重点与难点Q-T间期:从QRS波群的起点至T波终点,代表心室肌除极和复极全过程所需的时间.心率在60-100次/分时,Q-T间期正常范围应为0.32-0.44s.2.难点(1)心房心室肥大的常见心电图表现:右房肥大:P波尖而高耸,振幅≥0.25Mv,以Ⅱ、Ⅲ、AVF导联表现最为凸起;V1导联P波直立时,振幅≥0.15mV,如P波呈双向时,其振幅的算术和≥0.20mV.左房肥大:Ⅰ、Ⅱ、AVR、AVL导联中P波增宽≥0.12s,常呈双峰型,两峰间距≥0.04s,以Ⅰ、Ⅱ和AVL导联明显;V1导联上P波常呈先正而后出现深宽的负向波.双房肥大:P波增宽≥0.12s,其振幅≥0.25mV;V1导联P波高大双相,上下振幅超过一般规模.左室肥大:胸导联V5或V6导联的R波>2.5mV,或V5的R波+V1的S波>4.0Mv(男性)或>3.5mV(女性);肢体导联中Ⅰ导联的R波>1.5mV,AVL导联的R波>1.2mV,AVF导联的R 波>2.0Mv,或Ⅰ导联的R波+Ⅲ的S波>2.5Mv;电轴左偏;QRS 波群工夫延长到0.10-0.11s,但一般<0.12s;在R波为主的导联中可出现ST段下移和T波的低平倒置,在S波为主的导联中反可见直立的T波.右室肥大:V1导联R/S≥1,V5导联R/S≤1或S波比一般加深;V1导联的R波+V5导联的S波>1.05Mv,AVR 导联的R/q或R/S≥1,R波>0.5Mv;电轴右偏;继发性ST-T改变.(2)常见心律失常的心电图表现窦性心动过速:正常成年人窦性心律的频率>100次/分,称为窦性心动过速.室性期前收缩:期前出现的QRS-T波前无P波或无相关的P波;期前出现的QRS形态宽大畸形,时限大于0.12s,T波方向与QRS主波方向相反;每每为完整性代偿间歇.房性期前收缩:期前出现的异位P’波形态与窦性P波有所不同;P’-R波间期通常>0.12s;大多数为不完全性代偿间歇.室性心动过速:频率多在140-200次/分,节律可稍有不齐;QRS波群宽大畸形,时限通常>0.12s;如能发现P波,并且P波频率慢于QRS频率,P-R无固定关系(房室分离);可出现室性融合波.心房颤动:正常P波消失,代以大小不等,形态各异的颤动波(f波),通常以V1导联最明显;f波的频率为350-600次/分;心室律绝对不规则,QRS波群一般不增宽;可以存在室内差异性传导.三度房室传导阻滞:P波与QRS波毫无关系(P-R间期不固定),心房率快于心室率.(3)心肌堵塞的定位诊断:前间壁梗塞,V1-V3导联出现异常QS波或Q波;下壁梗塞,在Ⅱ、Ⅱ、AVF导联出现异常Q波;侧壁梗塞时在Ⅰ、AVL、V5、V6导联教学方法教具使用教学进程与时间分配出现异常Q波;前壁梗塞时在V3和V4导联出现异常Q波;后壁梗塞时V7、V8和V9导联有异常Q波;如果大部分胸导联或所有胸导联(V1-V6)都出现异常Q波或QS波,则称为广泛前壁心肌梗塞.1.启发式√2.导入式3.PBL4.案例教学5.自学6.其它多媒体设备主要教学内容一)心电学的基本知识(20min)1了解心电图发生原理:心电图是利用心电图机从体表记录心脏每一心动周期所产生电活动变化的曲线图形.2掌握各波段的组成和命名:心电图常见的各波段包括P波、P-R段、QRS波群、ST段和T波、Q-T间期.3了解导接洽统:包孕肢体导接洽统和胸导接洽统.肢体导联系统有Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、AVR、AVF、AVL,胸导联系统包孕V1-V6导联.二)心电图的测量和正常数据(20min)1学会心电图的测量:包括心率的测量、各波段振幅的测量、各波段时间的测量和平均心电轴的测量.2熟悉一般心电图波形特性和一般值3阅读小儿心电图的特点:小儿心率较成人为快,P-R间期较成人为短,7岁以后趋于恒定(0.10-0.17s),小儿的Q-Tc间期较成人略长.小儿的P波时限较成人短;婴幼儿常呈右室占优势的QRS图形特征;小儿T波的变异大,于新生儿期,其肢体导联及右胸导联常出现T波低平倒置.三)心房、心室肥大(15min)掌握心房和心室肥大的心电图表现四)心肌缺血和ST-T改变(30min)1图形:缺血型心电图改变:若心内膜下心肌缺血,表现为T波向量增长,表现为缺血相关导联高大的T波;如心外膜下心肌缺血,表现为缺血相关导联倒置的T波.损伤型心电图改变:心内膜下心肌损伤表现为损伤相关导联ST段压低;心外膜下心肌损伤,表现为相关导教学方法联ST段抬高.2临床意义:心肌缺血的心电图可仅仅表现为ST段改变或者XXX改变,也可同时出现ST-T改变.典型心绞痛发作时,缺血部位的导联常显示缺血型ST段压低和/或T波倒置.持续和较恒定的缺血型ST改变和/或T波低平、负正双向和倒置,多见于慢性冠状动脉供血不足;心电图上出现倒置深尖、双肢对称的T 波,反映心外膜下心肌缺血或有透壁性心肌缺血,也可见于心内膜下心肌堵塞和透壁性心肌堵塞.变异性心绞痛多引起ST段抬高并高耸T波和对应导联的ST段下移.3鉴别诊断:除冠心病外,心肌病、心肌炎、瓣膜病、心包炎等均可出现ST-T改变.电解质混乱及自立神经调节障碍也可引起非特异性ST-T改变.心室肥大、束支传导阻滞可引起继发性ST-T改变.五)心肌梗塞(15min)1基本图形:“缺血型”改变、“损伤型”改变和“坏死型”改变2心肌梗塞的图形及其演变:早期(超急性期):心电图上产生高大的T波,以后迅速出现ST段斜型抬高,与高耸直立T波相连,也可出现QRS振幅增高并轻度增宽,但未有反常Q波;急性期:在高耸T波开始降低后即可出现反常Q波(包括QS波);ST段呈弓背向上举高,举高明显者可形成单向曲线,继而逐渐下降;直立的T波开始倒置,并逐渐加深.坏死型的Q波,损伤型的S-T段抬高和缺血型的T波倒置在此期间可同时并存.近期(亚急性期)抬高的S-T段基本恢复至基线,坏死型Q波持续存在,缺血型T波由倒置较深逐渐变浅. 陈旧期(愈合期)S-T段和T波恢复正常或XXX持续倒置,低平,趋于恒定稳定,留下坏死的Q波.3心肌堵塞的定位诊断4不典型图形和鉴别诊断六)心律失常(60min)1概述2窦性心律及窦性心律失常:窦性心律的心电图特点是P波规律出现,且P波形态表明激动来自窦房结(P波在Ⅰ、Ⅱ、AVF、V4-V6直立, 在AVR倒置),频次一般为60-100次/分.3期前收缩:房性、结性、室性4异位性心动过速:阵发性心动过速发作有突发突止的特性,频次一般在160-250次/分,节律快而划定规矩,QRS形态一般一般(伴有束支阻滞或室内差异传导时可呈宽QRS波)5扑动与颤动:心房扑动:一般P波消失,代之以连续的大锯齿状扑动波(F波),F波多数在Ⅱ、Ⅲ、AVF导联清晰可见;F波间无等电位线,波幅大小一致,距离划定规矩,频次多为250-350次/分,大多不克不及全部下传,以牢固房室比例(2:1或4:1)下传,故心室率规则.心房跳动心室扑动和心室跳动:室扑是无一般QRS-T波,代以连续快速而相对划定规矩的大振幅动摇,频次达200-250次/ 分.室颤表现为QRS-T波完全消失,出现大小不等,极不均齐的低小波,频次在200-500次/分左右.6传导异常:包孕窦房阻滞、房内阻滞、房室传导阻滞、束支与分支阻滞等.7逸搏与逸搏心律:包孕房性逸博心律、交壤性逸博心律、室性逸博心律和反复心律.七)电解质紊乱和药物影响(10min):在电解质混乱情形下,如高血钾、低血钾、高血钙和低血钙都会对ST-T段有明显影响;某些药物,如洋地黄、奎尼丁、胺碘酮等也可影响QT间期和ST段的变化.八)心电图的分析方法和临床使用(10min)九)方法和时间结合多媒体课堂教学4学时,示教2学时见和实时进一步掌握心电图的检查方法和图形判断,熟练掌握正常图形十、经典图片及电影片段心电图各波段的划分:右房肥大的心电图改变;左室肥大的心电图改变广泛前壁心梗的心电图改变一般窦性心律的心电图室性早博的心电图改变室性心动过速的心电图改变心室扑动和跳动的心电图变革三度房室传导阻滞的心电图改变教学过程与工夫分配主要教学内容布置作业或考虑题思考题或作业:1.三度房室传导阻滞的心电图表现有哪些?2.正常心电图波形组成有哪些时段?3.心肌堵塞的图形演变和分期4.室性早博的心电图特点有哪些?5.引起ST-T改变的常见原因有哪些?教材:《诊断学》(五年制,第六版)参考书籍与章节:第五篇第一章常用网址课后小结。

心电图教案心电图是医学领域中非常重要的一个概念,它是一种无创性的检查方法,可以用来监测心脏的电活动。

心电图的检查可以帮助医生诊断各种心脏疾病,如心律失常、心肌梗死等。

在本篇教案中,我们将介绍心电图的基础知识、分析方法和应用。

教学目标:1、了解心电图的基础知识,包括产生原理、形成方式和仪器使用方法。

2、掌握心电图的分析方法,包括波形分析、时域分析等。

3、了解心电图在临床上的应用,如心脏病诊断、危急症监护等。

教学过程:1、心电图的基础知识心电图是一种记录心脏电活动的图形,它是由心脏产生的一种微弱的生物电变化而来的。

心电图机的原理是通过放置在皮肤上的电极来探测心脏的电信号,并将这些信号转化为图形。

心电图的图形通常包括P波、QRS波和T波等。

2、心电图的分析方法心电图的分析方法包括波形分析、时域分析等。

波形分析主要是分析心电图的各个波形,包括波形的形态、幅度和时限等。

时域分析主要是分析心电图的时间变化,包括PR间期、QT间期等。

通过这些分析方法,医生可以了解心脏的电活动情况,从而诊断各种心脏疾病。

3、心电图的应用心电图在临床上的应用非常广泛,包括心脏病诊断、危急症监护等。

在心脏病诊断方面,心电图可以帮助医生诊断心律失常、心肌梗死等。

在危急症监护方面,心电图可以用来监测心脏的功能,如心功能不全、心肌缺血等。

教学总结:本篇教案介绍了心电图的基础知识、分析方法和应用。

通过对这些内容的讲解,让学生了解心电图的产生原理、分析方法和实际应用,从而更好地理解心电图在医学领域中的重要性。

同时,也让学生掌握正确的分析方法和应用技巧,为将来的临床实践打下坚实的基础。

回顾与评价:本篇教案通过生动的语言和丰富的实例,让学生更好地理解了心电图的相关知识。

同时,通过课堂互动和小组讨论等形式,让学生更好地掌握了对心电图的分析方法和应用技巧。

在教学过程中,我们还注重了学生的反馈和评价,不断改进教学方法和内容,以更好地满足学生的学习需求。

心电图教案(总11页) -CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1

-CAL-本页仅作为文档封面,使用请直接删除

西藏民族大学医学院

教案

2015 -2016 年第 1 学期

所在单位西藏民族大学附属医院教研室

课程名称诊断学

授课对象 2013临本1、4班

授课教师杨伟

职称副主任医师

教材名称诊断学

201 5 年 9 月 8日

西藏民族大学医学院教案首页编号:

第一章心电图

第一节临床心电学的基本知识

教学内容:

一了解心电图产生原理:心电图是利用心电图机从体表记录心脏每一心动周期所产生电活动变化的曲线图形.

二掌握各波段的组成和命名:心电图常见的各波段包括P波、P-R段、QRS波群、ST段和T波、 Q-T间期.

三了解导联系统:包括肢体导联系统和胸导联系统.肢体导联系统有Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、AVR、AVF、AVL,胸导联系统包括V1-V6导联.

总结

1. 心肌细胞除极

2. 心肌细胞复极

3. 影响心电图图形因素

思考题:

1. 心电波是如何产生的?

2. 心电图QRS波是如何命名的

第二节心电图的测量和正常数据

教学内容:

一学会心电图的测量:包括心率的测量、各波段振幅的测量、各波段时间的测量和平均心电轴的测量.

二熟悉正常心电图波形特点和正常值

总结

1. 时间测量

2. 电压测量(振幅)

3. 正常心电图波形特点和正常值

思考题:

心电图各波、各段的意义及正常值?

第三节心房、心室肥大

教学内容:

掌握心房和心室肥大的心电图表现

总结

1. 从P波的时限及振幅分析心房肥大

2. 从各导联ORS波的时限及振幅分析心室肥大

思考题:

心房、心室肥大的心电图特征是什么?

第四节心肌缺血和ST-T改变

教学内容:

一图形:缺血型心电图改变:若心内膜下心肌缺血,表现为T波向量增加,表现为缺血相关导联高大的T波;如心外膜下心肌缺血,表现为缺血相关导联倒置的T波.

损伤型心电图改变:心内膜下心肌损伤表现为损伤相关导联ST段压低;心外膜下心肌损伤,表现为相关导联ST段抬高.

二临床意义:心肌缺血的心电图可仅仅表现为ST段改变或者T波改变,也可同时出现ST-T改变.典型心绞痛发作时,缺血部位的导联常显示缺血型ST段压低和/或T波倒置.持续和较恒定的缺血型ST改变和/或T波低平、负正双向和倒置,多见于慢性冠状动脉供血不足;心电图上出现倒置深尖、双肢对称的T 波,反映心外膜下心肌缺血或有透壁性心肌缺血,也可见于心内膜下心肌梗塞和透壁性心肌梗塞.变异性心绞痛多引起ST段抬高并高耸T波和对应导联的ST段下移.

三鉴别诊断:除冠心病外,心肌病、心肌炎、瓣膜病、心包炎等均可出现ST-T改变.电解质紊乱及自主神经调节障碍也可引起非特异性ST-T改变.心室肥

大、束支传导阻滞可引起继发性ST-T改变.

总结

1. 心内膜下心肌缺血的心电图特点

2. 心外膜下心肌缺血的心电图特点

3. ST-T改变的临床意义

思考题:

心肌缺血的心电图特点有哪些

第五节心肌梗死

教学内容:

一基本图形:“缺血型”改变、“损伤型”改变和“坏死型”改变

二心肌梗塞的图形及其演变:

早期(超急性期):心电图上产生高大的T波,以后迅速出现ST段斜型抬高,

与高耸直立T波相连,也可出现QRS振幅增高并轻度增宽,但未有异常Q

波;急性期:在高耸T波开始降低后即可出现异常Q波(包括QS波);ST段呈弓背向上抬高,抬高显著者可形成单向曲线,继而逐渐下降;直立的T波开

始倒置,并逐渐加深.坏死型的Q波,损伤型的S-T段抬高和缺血型的T波

倒置在此期间可同时并存.近期(亚急性期)抬高的S-T段基本恢复至基线,

坏死型Q波持续存在,缺血型T波由倒置较深逐渐变浅.陈旧期(愈合期)S-T 段和T波恢复正常或T波持续倒置,低平,趋于恒定不变,留下坏死的Q波.三心肌梗塞的定位诊断

1. 基本图形及机制

2. 心肌梗塞的图形演变及分期

3. 心肌梗塞的定位诊断

思考题:

心肌梗塞完整的心电图诊断包含哪些内容?

第六节心律失常

教学内容:

一概述

二窦性心律及窦性心律失常:

窦性心律的心电图特点是P波规律出现,且P波形态表明激动来自窦房结

(P波在Ⅰ、Ⅱ、AVF、V4-V6直立,在AVR倒置),频率一般为60-100次/分.三期前收缩:房性、结性、室性

四异位性心动过速:

阵发性心动过速发作有突发突止的特点,频率一般在160-250次/分,节律

快而规则,QRS形态一般正常(伴有束支阻滞或室内差异传导时可呈宽QRS 波)

五扑动与颤动:

心房扑动:正常P波消失,代之以连续的大锯齿状扑动波(F波),F波多数在

Ⅱ、Ⅲ、AVF导联清晰可见;F波间无等电位线,波幅大小一致,间隔规则,频率多为250-350次/分,大多不能全部下传,以固定房室比例(2:1或4:1)下传,故心室率规则.心房颤动心室扑动和心室颤动:室扑是无正常QRS-T波,代

以连续快速而相对规则的大振幅波动,频率达200-250次/分.室颤表现为

QRS-T波完全消失,出现大小不等,极不均齐的低小波,频率在200-500次/

分左右.

六传导异常:包括窦房阻滞、房内阻滞、房室传导阻滞、束支与分支阻滞等.

总结

1.心律失常的分类

2. 房性、交界性、室性期前收缩的心电图特征

3. 心房扑动、心房颤动、心室扑动与颤动的心电图特征

4. 第一度、第二度、第三度房室传导阻滞的心电图特征

思考题:

1. 何谓窦性心律?

2. 简述房性、交界性、室性期前收缩的心电图特征及鉴别诊断。

3. 第一度、第二度、第三度房室传导阻滞的心电图特征是什么?

第七节电解质紊乱和药物影响

教学内容:

一在电解质紊乱情况下,如高血钾、低血钾、高血钙和低血钙都会对ST-T段有明显影响。

二某些药物,如洋地黄、奎尼丁、胺碘酮等也可影响QT间期和ST段的变化.总结

1.血清中钾、钙离子浓度对心电图的影响

2. 洋地黄中毒的特征心电图改变

思考题:

洋地黄中毒的心电图特征是什么?

第八节心电图的分析方法和临床应用

教学内容:

一要排除伪差,确定导联连接是否正确,确定标定电压及走纸速度

二确定基础心律、电轴是否偏移

三有无钟向转位

四根据P、PR间期、QRS波群、ST段、T波逐项分析

总结

1.熟练的掌握正常心电图波形特点和正常值是正确分析心电图的前提

2. 根据P、PR间期、QRS波群、ST段、T波逐项分析不会有遗漏

思考题:

如何正确的分析心电图?。