新生儿-心律失常(附件)

- 格式:ppt

- 大小:870.00 KB

- 文档页数:53

如何处理新生儿的心律失常新生儿的心律失常是指婴儿在出生后不久出现心率过快、过慢或不规则等异常情况。

这种情况虽然在新生儿中比较罕见,但一旦发生就需要及时处理,以避免对婴儿健康造成不可逆的损害。

本文将介绍如何处理新生儿的心律失常。

首先,在处理新生儿的心律失常之前,必须要明确诊断。

由于新生儿心脏的特殊性,心律失常的症状可能不明显或类似其他常见疾病,因此需要借助专业医疗人员进行检查和判断。

一般情况下,医生会通过心电图、超声心动图等检查手段来确诊。

一旦确诊为新生儿心律失常,首要任务是保证婴儿的生命体征稳定。

在处理心律失常时,需要尽快采取一系列急救措施,以确保婴儿心脏和呼吸的正常运作。

例如,如果婴儿心率过快,可能需要给予药物治疗以降低心率;如果婴儿心率过慢,则可能需要进行电生理治疗以恢复正常心律。

除急救措施外,还需要寻找和处理心律失常的潜在原因。

心律失常可能是由多种原因引起的,例如先天性心脏缺陷、代谢性疾病、感染等。

因此,在处理心律失常时,医生需要对婴儿进行全面的检查,以确定潜在的病因。

一旦找到病因,就可以采取相应的治疗措施,以治疗或控制心律失常。

除了医疗手段外,家庭护理也非常重要。

对于新生儿心律失常的婴儿,家长需要特别关注婴儿的饮食、休息和情绪等方面的调整。

首先,家长应确保婴儿有足够的营养,保持良好的饮食习惯;其次,要合理安排婴儿的活动和休息时间,避免过度劳累或过度兴奋;此外,家长还需要注重婴儿的情绪变化,尽量提供安全、温暖的环境,避免引起过度紧张或焦虑。

此外,家庭护理还包括心理支持和教育。

面对孩子的心律失常,家长和其他家庭成员可能会感到焦虑和无助。

在这种情况下,家长需要得到医生和护士的及时指导和支持,以缓解内心的压力。

同时,家长还需要了解关于心律失常的知识,包括病因、处理方法和预防措施等,以更好地应对和管理婴儿的病情。

最后,对于新生儿心律失常的处理,需要长期持续的监测和随访。

即使在治疗过程中,婴儿的心律恢复正常,也需要定期复查以确保没有复发或其他并发症的产生。

新生儿常见心血管系统疾病及治疗方法导语:心血管系统是人体内一组重要的器官,承担着血液输送与供氧的重要功能。

新生儿的心血管系统发育尚不完善,因此容易出现各类心血管疾病。

本文将介绍一些新生儿常见的心血管系统疾病,以及相应的治疗方法。

一、先天性心脏病先天性心脏病是指出生时就存在的心脏结构异常。

常见的先天性心脏病包括房间隔缺损、室间隔缺损、动脉导管未闭等。

治疗方法包括药物治疗和手术矫正。

在药物治疗方面,可应用利尿剂、洋地黄等药物进行控制。

对于需要手术矫正的患儿,通常会安排手术修复或介入治疗。

二、法洛四联症法洛四联症是一种严重的先天性心脏病,常见于新生儿。

该病的特征是肺动脉狭窄、室间隔缺损、主动脉骑跨、右室肥厚。

治疗方面需要根据患儿的具体情况进行综合治疗,可能需要手术矫正、外科手术或介入治疗。

三、缺血性心脏病缺血性心脏病是由冠状动脉疾病引起的一组心脏病变,包括冠状动脉供血不足、心肌缺血等。

由于新生儿的心脏系统较为幼小,缺血性心脏病的发生率相对较低。

治疗方法主要包括药物治疗、心血管介入术和心脏搭桥等手术治疗。

四、心力衰竭心力衰竭是指心脏无法满足机体对氧和营养的需要,导致全身循环功能减退的病症。

在新生儿中,常见的原因包括先天性心脏病、心瓣膜异常等。

治疗方法包括药物治疗和外科手术治疗。

常用的药物包括洋地黄、利尿剂等,外科手术可以进行心脏移植或矫正手术等。

五、心律失常心律失常是指心脏搏动节律异常,包括心动过速、心动过缓、心房颤动等。

对于新生儿心律失常的治疗,首先需要找出引起心律失常的原因,进行综合考虑后再制定相应的治疗方案。

常见的治疗方法包括药物治疗、导管射频消融等。

六、未闭的动脉导管动脉导管是胚胎期存在的一种通道,负责连接肺动脉和主动脉。

在正常情况下,动脉导管在几天或几周内会自行关闭。

然而,有些新生儿动脉导管无法自行关闭,这就会引起动脉导管未闭。

治疗方法主要包括药物治疗和导管介入治疗。

结语:新生儿的心血管系统疾病是儿科医生需要重视并及时处理的问题。

新生儿心律失常临床特征及治疗进展【摘要】新生儿心脏解剖结构及其生理功能尚不成熟,心脏传导系统的结构及功能仍处于发育阶段,故新生儿心律失常发病率较高。

新生儿心律失常的病因、类型、治疗及预后与年长儿及成年人均有所不同。

笔者拟就新生儿心律失常的发生率、病因、临床类型、治疗及预后进行综述如下,旨在提高新生儿科临床医师对新生儿心律失常的认识。

由于新生儿心脏解剖结构及生理功能尚不成熟,心脏传导系统的结构及功能仍处于发育阶段,故新生儿心律失常发病率较高,而且其病因、类型、治疗及预后与年长儿及成年人均有所不同。

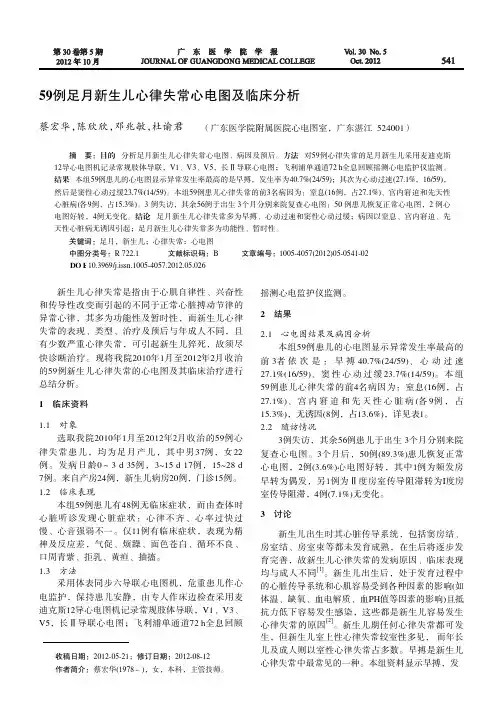

1 新生儿心律失常发生率由于统计人群、统计方法不同,国内外有关新生儿心律失常发生率的报道各异。

Southall等[1]对3383例健康新生儿的心电图检查结果显示,0.98%新生儿合并心律失常。

Jones等[2]对1028例早期新生儿的常规心电图检查结果显示,心律失常发生率为4.8%。

曹春明等[3]对5089例住院新生儿的心电图检查结果显示,心律失常发生率为0.67%。

上述心律失常发生率均不包括窦性心动过速及窦性心律不齐。

在新生儿重症监护病房(neonatal intensive care unit, NICU),由于床旁心电图及24 h心电图(Holter monitor)的使用日益增多,更易发现心律失常。

文献报道该病在新生儿中的发生率可高达8.5%[4]。

早搏在新生儿中亦较常见,在健康足月新生儿中的发生率为2%~ 23%, 在早产儿中为21%~ 31%。

在早搏中,房性最多见,其次为交界性及室性。

2 导致新生儿心律失常的原因对临床资料分析的结果显示,引起新生儿心律失常的原因可分为非心脏疾病所致及心脏疾病所致两种,并且前者所致者占多数。

2.1 非心脏疾病所致心律失常2.1.1 围生期窒息、缺氧产前及产时窒息、缺氧,是导致新生儿心律失常最常见原因。

窒息可导致心肌缺氧缺血损伤,影响传导系统功能,从而导致心律失常的发生。

新生儿心律失常疾病新生儿心律失常是指由于心肌自律性、兴奋性和传导性转变而引起的不同于正常心脏搏动节律的特别心律,包括频率、节律、心脏搏动部位或心电活动挨次的特别。

新生儿心律失常多为功能性及临时性,但也有少数严峻心律失常,可引起新生儿猝死。

因此对新生儿心律失常不行掉以轻心,应亲密观看,乐观治疗。

临床上较常见的心律失常有阵发性室性心动过速、窦性心动过缓、房性及结性期前收缩、室性期前收缩、房室传导阻滞等。

病因新生儿心律失常是由什么缘由引起的?(一)发病缘由1.病因新生儿心律失常可发生于宫内或生后,宫内发生时称为“胎儿心律失常”,诞生后发生心律失常的病因是多方面的,常见病因如下:(1)各种器质心脏病如先天性心脏病、病毒性心肌炎、心肌病等。

(2)各种新生儿感染性疾病如新生儿肺炎、败血症、上呼吸道感染、肠道感染等。

(3)新生儿窒息缺氧是引起心律失常的常见缘由。

其他围产因素(即胎儿分娩前后母亲和胎儿的特别)如孕母产前及产程中用药、胎儿脐带绕颈、头盆不称、宫内窘迫等皆可引起心律失常。

(4)水、电解质平衡紊乱如低血钾、高血钾、低血钙、酸中毒等及某些药物如洋地黄等。

(5)新生儿心导管检查及心外科手术。

(6)健康新生儿可以发生心律失常,其缘由可能与其传导系统发育不成熟有关。

2.新生儿心律失常分类(1)窦性心律失常:窦性心动过速、窦性心动过缓、窦性心律不齐、窦性停搏、病态窦房结综合征(窦房结功能不良)。

(2)异位搏动及异位心律:过早搏动(房性、结区性、室性)、室上性心动过速、心房抖动、心房扑动、室性心动过速、心室扑动及抖动。

(3)传导特别:窦房传导阻滞、房室传导阻滞、束支传导阻滞、预激综合征。

(二)发病机制1.感动起源失常心脏内很多部位均有自律细胞,具有自律性,其电生理基础是4相舒张期自动除极化活动。

正常时窦房结自律性最强,发放冲动的频率最快,以下依次为心房特别传导组织、交界区、希氏束、束支及浦肯野纤维。

由于窦房结舒张期自动除极化速度最快,较早达到阈电位而发放冲动,并传导到心脏各处,其他部位的起搏细胞在膜电位上升到阈值前已被窦房结传来的冲动提前感动,因此其自律性被抑制。

小儿心律失常诊治指南疾病简介:心脏传导系统包括窦房结、结间束、房室结、房室束(即希氏束)、左、右束支及蒲肯野氏纤维。

心律失常 (arrhythmia)系指心脏激动来自窦房结以外的起搏点,或激动传导不按正常顺序进行,或传导时间较正常延长或缩短。

严重心律失常可导致心力衰竭、心源性休克、阿-斯综合征甚至猝死。

小儿心律失常不论从病因、临床表现、治疗等各方面都与成人差异较大。

小儿心律失常病因心律失常的病因及诱因心律失常多发生于心脏病,先天性心脏病中如三尖瓣下移常易并发室上性心律失常,如房性过早搏动,阵发性室上性心动过速,心房扑动,大血管错位常并发完全性房室传导阻滞,房间隔缺损常发生第一度房室传导阻滞及不完全性右束支传导阻滞等,先天性心脏病术后可后遗严重心律失常,如完全性房室传导阻滞,室性心动过速,病态窦房结综合征等,后天性心脏病中以风湿性心脏炎,风湿性心脏瓣膜病,感染性心肌炎最多见,长Q-T综合征及二尖瓣脱垂常发生室性心律失常,由于心律失常对于血流动力学的影响,可导致心力衰竭,休克,晕厥以及脑栓塞等而使原有心脏病加重,心脏以外的原因引起心律失常最常见的有电解质紊乱。

药物反应或中毒,内分泌及代谢性疾病,自主神经失调及情绪激动等,在电解质紊乱中以低钾血症,低镁血症及高钾血症最常见;在药物反应所引起的心律失常中以洋地黄类制剂中毒最为重要,在低钾血症或低镁血症时更易诱发洋地黄类药物中毒的心律失常,抗心律失常药物多有致心律失常副作用,急性中枢神经系统疾病如颅内出血也可发生心律失常,心脏手术,心导管检查及麻醉过程中常有心律失常,新生儿及婴儿早期心律失常可与母妊娠期疾病,用药及分娩合并症有关,患有全身性红斑狼疮病的母亲,其新生儿多有房室传导阻滞,婴儿阵发性室上性心动过速常因呼吸道感染而诱发,有些心律失常,尤其是期前收缩常找不到明显的原因,新生儿心脏传导系统未发育成熟,至2岁时始完善,新生儿期窦房结的起搏细胞结构原始,窦房结动脉搏动弱不能调节窦房结激动的发放,故窦性心律波动范围大,另外,房室结区在塑形过程中,自律性增高,传导功能不均一,以及残留的束室副束(Mahaim束),均易导致室上性期前收缩及心动过速,可随年龄增长而自愈。

新生儿心律失常的临床诊治分析发表时间:2012-10-18T11:13:45.797Z 来源:《医药前沿》2012年第15期供稿作者:吴立群武小红[导读] 探讨新生儿心律失常的临床特征及总结其处理经验。

吴立群武小红(1佛山市第四人民医院儿科 528000;2佛山市第一人民医院儿科 528000)【摘要】目的探讨新生儿心律失常的临床特征及总结其处理经验。

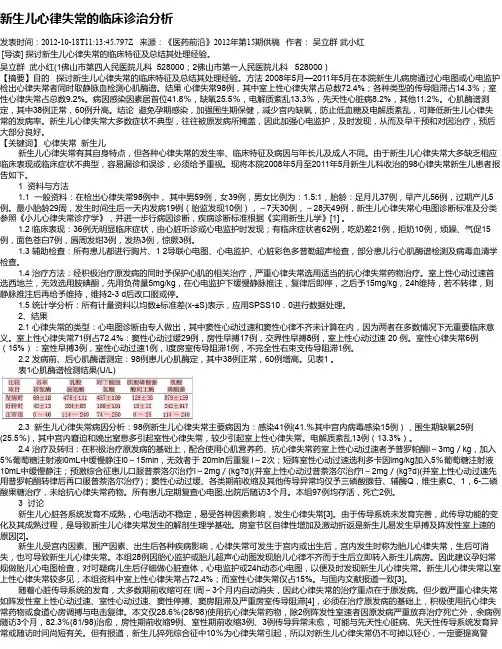

方法 2008年5月—2011年5月在本院新生儿病房通过心电图或心电监护检出心律失常者同时取静脉血检测心肌酶谱。

结果心律失常98例,其中室上性心律失常占总数72.4%;各种类型的传导阻滞占14.3%;室性心律失常占总数9.2%。

病因感染因素居首位41.8%,缺氧25.5%,电解质紊乱13.3%,先天性心脏病8.2%,其他11.2%。

心肌酶谱测定,其中38例正常,60例升高。

结论避免孕期感染,加强围生期保健,减少宫内缺氧,防止低血糖及电解质紊乱,可降低新生儿心律失常的发病率。

新生儿心律失常大多数症状不典型,往往被原发病所掩盖,因此加强心电监护,及时发现,从而及早干预和对因治疗,预后大部分良好。

【关键词】心律失常新生儿新生儿心律失常有其自身特点,但各种心律失常的发生率、临床特征及病因与年长儿及成人不同。

由于新生儿心律失常大多缺乏相应临床表现或临床症状不典型,容易漏诊和误诊,必须给予重视。

现将本院2008年5月至2011年5月新生儿科收治的98心律失常新生儿患者报告如下。

1 资料与方法1.1 一般资料:在检出心律失常98例中,其中男59例,女39例,男女比例为:1.5:1,胎龄:足月儿37例,早产儿56例,过期产儿5例。

最小胎龄29周,发生时间生后一天内发病19例(胎监发现10例),~7天30例,~28天49例,新生儿心律失常心电图诊断标准及分类参照《小儿心律失常诊疗学》,并进一步行病因诊断,疾病诊断标准根据《实用新生儿学》[1] 。

1.2 临床表现:36例无明显临床症状,由心脏听诊或心电监护时发现;有临床症状者62例,吃奶差21例,拒奶10例,烦躁、气促15例,面色苍白7例,唇周发绀3例,发热3例,惊厥3例。

新生儿心率失常的诊断与治疗摘要】病理性胎儿心律失常发病率约1%~2%,严重时可导致胎儿循环失代偿、水肿、心力衰竭,甚至死亡。

胎儿超声心动图是最重要的检查手段。

新生儿心律失常病因为围生期缺氧、低血糖症、宫内病毒感染、先天性心脏病、电解质紊乱、新生儿甲状腺功能亢进。

加强围生期保健,减少宫内缺氧,防止低血糖及电解质紊乱,避免孕期感染,可降低新生儿心律失常的发病率。

【关键词】心律失常;新生儿;治疗【中图分类号】R722.19【文献标识码】B【文章编号】1672-2523(2010)12-0026-01新生儿可发生任何心律失常。

宫内窘迫、娩出窒息、早产与心律失常发生有关。

胎儿心律失常往往伴先天性心脏病或胎儿心肌炎,出生后的心律失常以缺氧心肌损害为主,其次为电解质紊乱。

因此,胎儿心律失常是临床上比较常见的胎儿心脏异常之一,根据频率和节律分3类:心动过速、心动过缓和心律不齐。

具体指在常规产前检查无宫缩时,胎心节律不规则或胎心频率(持续15 min) > 180 次/min 或<100次/min (部分学者定义为< 120次/min) 。

胎儿心率>180次/min 称胎儿心动过速,< 100 次/min称胎儿心动过缓,胎儿心率在正常范围内且最快心率与最慢心率之差超过25~30次/min称胎儿心律不齐。

二次宫缩间胎儿心率< 100 次/min 或180次/min>或心律不齐,提示胎儿严重窒息。

43%的孕妇可出现一过性胎儿心律失常,其中仅2. 4%具有临床意义。

胎儿心律失常90%左右为孤立性的房性或室性期前收缩,预后良好。

持续或反复出现的心律失常多为病理性,发生率为1% ~2%,可造成胎儿神经系统损害、心力衰竭、水肿甚至死亡。

持续性胎儿心律失常约10%可合并先天性心脏病。

早期诊断并根据临床类型和严重程度予以及时处理,可降低围生儿患病率和死亡率。

1诊断方法早期诊断是争取治疗时机、根据疾病性质和类型制定治疗方案的基础。

新生儿心率失常病例护理与查房

简介

本文档将介绍新生儿心率失常病例的护理与查房内容,旨在帮

助医务人员更好地处理这类疾病,提供适当的护理措施和检查方法。

护理措施

针对新生儿心率失常病例,以下是一些常见的护理措施:

1. 监测心率:定期监测新生儿的心率,记录心率变化情况,包

括心率过快、过慢或不规律等。

2. 维持气道通畅:确保新生儿的气道通畅,及时清理口腔和鼻

腔分泌物,并采取适当的体位,以促进呼吸顺畅。

3. 给予氧气:根据具体情况,给予新生儿适当的氧气支持,保

持氧饱和度稳定。

4. 维持水电解质平衡:监测新生儿的体液情况,确保水电解质

平衡,及时纠正异常情况。

5. 药物治疗:根据医生的建议,给予新生儿适当的药物治疗,

如心率调节药物或抗心律失常药物。

查房内容

在进行新生儿心率失常的查房时,需要关注以下内容:

1. 心率监测:查房时注意记录新生儿的心率情况,包括静息心

率和运动后心率的变化。

2. 呼吸状况:观察新生儿的呼吸频率和深度,注意是否出现呼

吸困难或其他异常情况。

3. 氧饱和度:使用脉搏氧饱和度仪监测新生儿的氧饱和度水平,确保氧供充足。

4. 体温调节:检查新生儿的体温,确保在适宜范围内,并采取

必要的保温措施。

5. 饮食情况:了解新生儿的饮食情况,包括母乳喂养或人工喂养,并确保摄入量和频率适当。

总结

通过合理的护理措施和全面的查房内容,可以更好地处理新生儿心率失常病例。

护理人员应密切观察病情变化,及时采取相应的护理措施,并与医生密切配合,以提供最佳的护理和治疗效果。

新生儿心律失常的发病的影响因素分析发表时间:2013-04-27T14:07:50.717Z 来源:《医药前沿》2013年第8期供稿作者:吴玉芹崔珊戍俊陶[导读] 两组新生儿从日龄、性别方面对比差异不明显(P>0.05),具有可比性。

吴玉芹崔珊戍俊陶(昆明市儿童医院新生儿科云南昆明 650034)【摘要】目的:观察分析新生儿心律失常的发病的影响因素,总结其临床意义。

方法:选取我院2010年2月至2012年2月发生心律失常的新生儿86例,设为观察组,再选取同期无出现心律失常的新生儿90例,作为对照组,对发生心律失常的新生儿发病的影响因素及临床诊治资料进行回顾性分析。

结果:观察组新生儿早产有26例,新生儿窒息有19例,宫内窘迫有23例,脐带绕颈有13例,脐带绕足5例,与对照组相比差异显著(P<0.05),具有统计学意义;而剖宫产、胎膜早破、羊水过少、巨大儿、双胎妊娠这些高危围产因素的发生例数两组组间比较无明显差异(P>0.05),无统计学意义。

观察组心律失常伴有心血管异常的患儿中,病因为缺氧心肌损害33例,电解质紊乱28例,先天性心脏病15例,胎儿心肌炎有10例;通过心律平、VC注射液、磷酸肌酸钠等药物治疗后,显效53例,有效28例,无效5例,总有效率为94.2%。

结论:在新生儿心律失常的发病中,以早产、窒息、胎窘、脐带绕颈、脐带绕足为主要影响因素,病因以缺氧心肌损害为主,电解质紊乱次之,尽早针对病因给予适当的药物治疗,心律平为首选,可明显改善预后,具有重要的临床意义。

【关键词】新生儿心律失常影响因素心律平预后【中图分类号】R722.19 【文献标识码】A 【文章编号】2095-1752(2013)08-0113-02 院2010年2月至2012年2月发生心律失常的新生儿86例,设为观察组,再选取同期无出现心律失常的新生儿90例,作为对照组,对发生心律失常的新生儿发病的影响因素及临床诊治资料进行回顾性分析。