七年级下册历史第6课

- 格式:ppt

- 大小:5.77 MB

- 文档页数:51

七年级下册历史第6课笔记一、本课重点概念解析封建制度:封建制度是一种社会制度,其核心特点是土地所有权掌握在地主阶级手中,农民则通过租佃或农奴制等方式为地主阶级工作。

在这种制度下,地主阶级拥有对农民的剥削权,农民则处于被剥削的地位。

封建制度通常伴随着君主专制或贵族共和的政治体制。

农奴制:农奴制是封建制度的一种表现形式,其中农民被束缚在土地上,成为地主的私有财产。

农奴除了为地主耕种土地外,还必须服从地主的各种劳役和贡赋。

农奴的人身自由受到限制,甚至可以被地主买卖或转让。

封建领主:封建领主是封建制度下的土地所有者和管理者。

他们拥有大量的土地和财富,并通过收取地租、劳役等方式剥削农奴或农民。

封建领主在政治上通常拥有一定的权力和地位,是封建社会的统治阶级。

庄园经济:庄园经济是封建制度下的一种经济形态,以庄园为单位进行生产和经营。

庄园通常拥有大片的土地、房屋、牲畜等生产资料,并雇佣农奴或农民进行耕种和劳作。

庄园经济的特点是自给自足,即庄园内的生产和消费都基本在庄园内部完成。

二、本课重点知识点详解封建制度的发展过程:封建制度的发展过程通常可以追溯到奴隶社会末期。

随着生产力的提高和私有制的发展,奴隶主逐渐将土地分给亲信或功臣,形成了早期的封建领主。

这些封建领主在自己的领地上享有独立的管理权和剥削权,逐渐形成了封建制度。

在中国历史上,封建制度的发展经历了春秋战国时期的诸侯分封制、秦汉时期的郡县制等阶段。

农奴制的特点:农奴制的特点主要表现为以下几个方面:首先,农奴的人身自由受到限制,他们必须依附于地主或封建领主生活;其次,农奴的经济来源主要依赖于地主或封建领主的土地和财产;最后,农奴在政治上通常没有权利,甚至可能被地主或封建领主任意买卖或转让。

农奴制的存在严重剥夺了农奴的基本权利和自由,是封建制度下一种残酷的剥削形式。

封建领主与农民的关系:在封建制度下,封建领主与农民之间的关系是一种典型的剥削与被剥削的关系。

封建领主通过拥有土地和财产,掌握了对农民的剥削权。

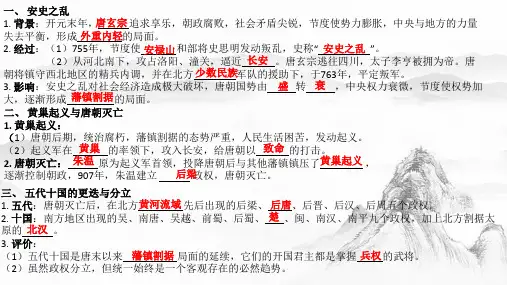

一、选择题1.“朕选儒臣于事者百余人,分治大藩(节度使辖区),即使他们都贪浊,也不及武臣一人为害之大。

”材料中宋太祖这一举措①造成重文轻武的局面②增强了军队作战能力③导致官僚机构的膨胀④有利于士人受到尊重A.①②B.①③C.②④D.③④【答案】B【解析】【详解】.依据材料“朕选儒臣干事者百余人”“即使他们都贪浊,也不及武臣一人为害之大。

”结合教材内容“宋太祖为防止唐末以来武将专横跋扈的弊端重现,宋太祖有意重用文臣掌握军政大权”可知,宋太祖这一举措造成重武轻文的局面、导致官僚机构的膨胀。

所以①③正确,B项符合题意,由此分析ACD.三项均不符合题意,排除,故选B。

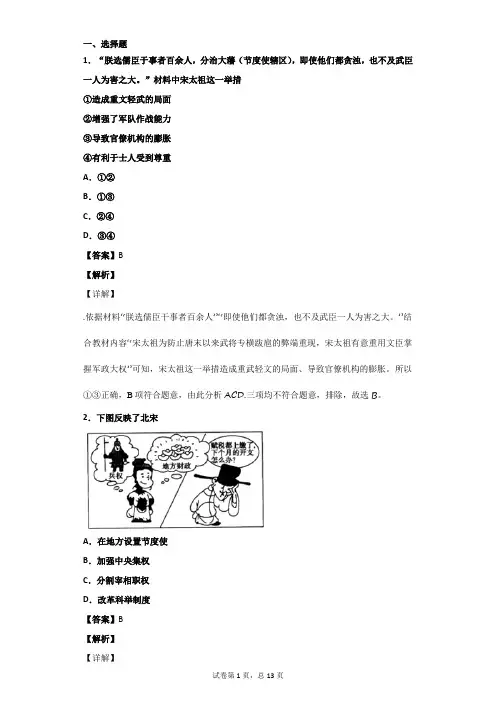

2.下图反映了北宋A.在地方设置节度使B.加强中央集权C.分割宰相职权D.改革科举制度【答案】B【解析】【详解】结合所学知识,在地方设置节度使是唐玄宗时期的措施,结果造成安史之乱和藩镇割据,北宋吸取教训,削夺节度使的权力,故A不符合题意。

依据题干“兵权”“地方财政”“赋税都上缴了”,结合所学知识,北宋把地方兵权收归中央,又设置转运使,把地方赋税收归中央,加强了中央集权,故B符合题意。

依据题干“兵权”“地方财政”“赋税都上缴了”,结合所学知识,可知反映北宋加强中央集权,削弱分化地方权力,这与分割宰相职权无关,故C不符合题意。

依据题干“兵权”“地方财政”“赋税都上缴了”,可见没有涉及选官制度,故D不符合题意。

故选B。

3.宋太祖采取加强中央集权的措施中,其中能从根本上消除地方割据势力的物质基础的是A.设转运使管理地方财赋B.削弱丞相的大权C.派文臣管理地方政事D.实行统兵与调兵权的分离【答案】A【解析】【详解】依据题干“能从根本上消除地方割据势力的物质基础”,宋太祖设转运使管理地方财赋,将地方赋税大部上缴中央,有利于消除地方割据势力的物质基础,故A符合题意。

丞相是中央大臣,削弱丞相的大权与削弱地方权力无关,故B不符合题意。

派文臣管理地方政事属于在行政方面削弱地方权力,故C不符合题意。

![初中历史人教七年级下册-第6课 [预习导学]北宋的政治](https://uimg.taocdn.com/0a6f159e370cba1aa8114431b90d6c85ec3a883b.webp)

第6课北宋的政治

班级_________ 姓名_________

学习目标

1.知道北宋的建立,列举北宋加强中央集权的措施,了解宋朝重文轻武的特点,分析政治上的重文轻武给北宋带来的影响。

了解王安石变法的背景、主要措施及作用。

2.识读《五代十国形势图(后周时期)》《北宋时期形势图(1111年)》与相关文献,了解北宋统一南方和中原的历程。

通过阅读教材及有关史料,列举北宋加强中央集权的措施,认识北宋政治重文轻武特点的形成及其影响。

3.通过分析北宋加强中央集权的措施所带来的利与弊,客观认识历史问题,反思历史,吸取历史经验教训。

课前学习任务

阅读教材,梳理科举制度从隋朝创建到唐朝、宋朝不断改革和发展的过程。

课堂学习任务

【学习任务一】梳理北宋建立的相关知识。

建立者

时间

经过

国号

都城

【学习任务二】分析材料,赵普认为五代时期政权更替频繁的主要原因是什么?他提出了怎样的解决方案?

【学习任务三】梳理宋太祖加强中央集权的措施。

项目目的措施影响军事方面

在中央

在地方

【学习任务四】宋朝重文轻武政策产生了什么影响?

【学习任务五】王安石变法的时间、人物、领域、目的分别是什么?

【学习任务六】归纳宋朝政治的特点。

本课小结

根据本课所学内容,列出关键词或画出思维导图。

课后任务

观看纪录片《中国通史》第53集《宋太祖》。

七年级下第六课历史重要知识点第一部分:七年级下第六课历史概述七年级下第六课历史主要涉及中国古代的社会变革,包括商代到春秋战国时期的政治、经济、文化、宗教等方面的变化。

这段时期对于中国古代历史的发展具有非常重要的影响,特别是在社会体制和政治制度方面的变革,为中国古代社会的进程奠定了基础。

第二部分:商代社会和政治商代是中国古代历史的一个重要时期,约在公元前1600年至前1046年,是中国历史上最早的一段铜器时代。

商代的政治体制与社会层次十分复杂,国家结构呈现出分权制式和封建制的特点,文化风貌也十分独特。

第三部分:周代社会和政治周代是中国历史上一个重要的王朝,大致从公元前1046年到公元前256年,共长达近800年之久。

周代是中国古代历史的重要时期之一,有着深远的影响,周朝的官制和法律制度,对于中国历史后来的发展产生了广泛而深刻的影响。

第四部分:春秋战国时期春秋战国时期是中国古代历史上一个重要时期,从公元前770年至公元前221年,为中国历史上一个比较长的历史时期。

这个时期的主要特点是各诸侯国的割据和战争,然而,也正是这个时期推动了中国古代社会变革的步伐。

第五部分:经济和文化中国古代历史的变化不仅局限于社会和政治领域,而且广泛涉及经济和文化两个重要领域。

从商代到春秋战国时期,中国经济形态和文化风貌都发生了大量的变化。

例如在经济方面,商代的铜器文化成为了中国古代农业、手工业的代表,春秋战国时期的铸币业也越来越重要;而在文化方面,商代的祭祀文化和传统的汉字书写,直到春秋战国时期都有着深远的影响。

第六部分:宗教和价值观中国古代的宗教系统,从商代到春秋战国时期都发生了较大的变化。

商代的祭祀权利和课税制度,到春秋战国时期开始转化为了各诸侯国的神权状况,文化既有继承,又有变革,形成了中国宗教文化的博大精深。

例如,春秋战国时期的儒家思想正是在不断的探索中形成的,并对中国古代思想史的发展产生了深远的影响,这一时期的价值观也在动态变化中成长,成为中国古代文化的精髓之一。

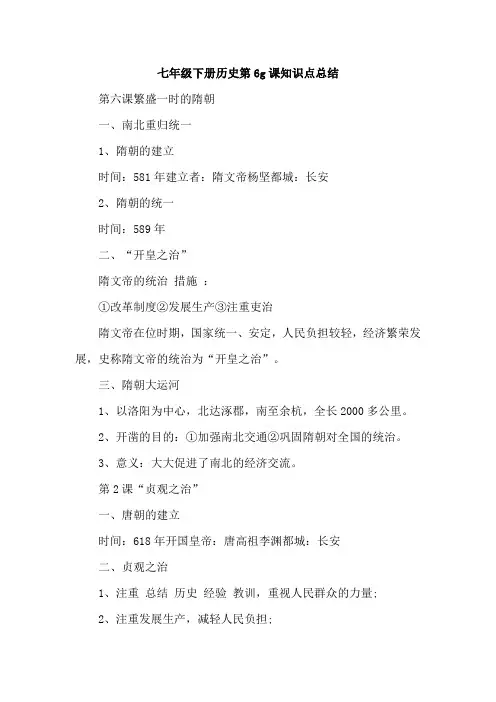

第6课 北宋的政治1 教学分析【教学目标】【重点难点】教学重点:赵匡胤改革的措施;重文轻武政策的后果。

教学难点:赵匡胤集权措施的影响。

2 教学过程一、导入新课历史小故事:赵匡胤本来是周世宗手下得力大将,跟随周世宗南征北战,立下不少战功。

周世宗在世的时候,十分信任赵匡胤,派他做禁军统帅,官名叫殿前都点检。

禁军是后周最精锐的一支部队。

世宗一死,军权落在赵匡胤手里。

公元960年春节,后周朝廷正在举行朝见大礼的时候,忽然接到边境送来的紧急战报,说北汉国主和辽朝联合,出兵攻打后周边境。

大臣们慌作一团,后来由范质、王溥做主,派赵匡胤带兵抵抗。

在陈桥驿,赵匡胤的部下把早已准备好的一件黄袍,七手八脚地披在赵匡胤身上。

大伙跪倒在地上磕了几个头,高呼“万岁”。

接着,又推又拉,把赵匡胤扶上马,请他一起回京城。

后周恭帝让了位。

赵匡胤即位做了皇帝,国号叫宋,定都东京(今河南开封)。

历史上称为北宋。

赵匡胤就是宋太祖。

经过五十多年混战的五代时期,宣告结束。

这段历史向来为后人津津乐道,还演变为一个成语“黄袍加身”。

在此之后,赵匡胤是怎样统治宋朝的?今天让我们一起学习第6课:北宋的政治,了解一下宋太祖的政策得失。

二、新课讲授目标导学一:北宋的建立教师讲述:宋朝建立的基本情况。

(960年,后周禁军首领赵匡胤(宋太祖)发动兵变,改国号为宋,定都东京(今开封),史称北宋。

)目标导学二:加强中央集权的措施1.教师简略地介绍,五代十国时期,政局动荡不止,王朝个个短命。

2.让学生阅读教材中“杯酒释兵权”的故事。

说说宋太祖为什么要这样做?答案提示:宋太祖深知唐末以来武将专权的积弊,所以他首先解除禁军将领的兵权,牢牢地控制了军队。

3.史料解读。

材料一:军权的集中。

由皇帝直接统辖禁军,收回禁军兵权;设立枢密院,使“兵符出于密院,而不得统其众;兵众隶于三衙,而不得专其制”。

二者互相牵制,皇帝直接掌握了兵权;利用更戍法,使“天下营兵,纵横交互,移换屯驻,不使常在一处”,以此造成兵不识将,将不识兵,兵无常帅,帅无常师,即兵将分离局面;实行“守内虚外”“内外相维”政策,使全国军队屯驻两半,一半京师,一半各地,以此均衡京城驻军与外地驻军的兵力配置。

七年级下册历史第6g课知识点总结第六课繁盛一时的隋朝一、南北重归统一1、隋朝的建立时间:581年建立者:隋文帝杨坚都城:长安2、隋朝的统一时间:589年二、“开皇之治”隋文帝的统治措施:①改革制度②发展生产③注重吏治隋文帝在位时期,国家统一、安定,人民负担较轻,经济繁荣发展,史称隋文帝的统治为“开皇之治”。

三、隋朝大运河1、以洛阳为中心,北达涿郡,南至余杭,全长2000多公里。

2、开凿的目的:①加强南北交通②巩固隋朝对全国的统治。

3、意义:大大促进了南北的经济交流。

第2课“贞观之治”一、唐朝的建立时间:618年开国皇帝:唐高祖李渊都城:长安二、贞观之治1、注重总结历史经验教训,重视人民群众的力量;2、注重发展生产,减轻人民负担;3、崇尚节俭;4、任用贤才、虚心纳谏。

唐太宗时期,政治比较清明,经济发展较快,出现繁荣景象,国力逐步强盛。

历称当时的统治为“贞观之治”。

三、女皇帝武则天武则天是中国历的女皇帝。

历称武则天的统治为“政启开元,治宏贞观”第3课开元盛世一、开元之治唐玄宗励精图治的表现:(1)任用贤才(姚崇)(2)重视吏治(3)崇尚节俭二、盛世经济的繁荣1、农业(1)农耕技术的发展:育秧移植栽培(2)茶叶生产的发展唐朝出现了世界上第一部茶叶专着《茶经》,作者陆羽被后人称为“茶神”。

(3)农业工具的改进:曲辕犁、筒车2、手工业(1)丝织业(2)陶瓷业:越窑青瓷、邢窑白瓷、唐三彩3、商业(1)的大都市:长安、洛阳、扬州、成都(2)唐都长安是各民族交往的中心,也是一座国际性的大都市。

第六课文成公主与西藏——探究活动(一)(建议方案)课程内容标准的要求:了解唐与吐蕃等民族交往的史实。

教学活动建议:以文成公主入藏等故事为题材,编演历史短剧。

活动目标:高耸入云的皑皑雪山,碧波荡漾的清清海子,牛羊成群的茫茫草原,巍峨耸峙的金色庙宇,这是电影《红河谷》展现在我们面前的迷人景象,也是我们一直向往的祖国大西南圣地西藏的真实写照。

早在1300多年之前,唐代的文成公主就已入藏,带去了大唐的文化和物产,成为汉藏两族友好交往的历史佳话。

西藏人民亲切地称文成公主为“阿姐甲沙”(意为汉族阿姐)。

至今青藏高原还留下许多赞颂文成公主的诗歌和传说。

今天我们不妨追踪一下当年文成公主的入藏经历,重温汉藏民族友好传统。

1、识读历史地图,运用地图了解文成公主入藏的艰难。

2、复习收集、整理历史材料的方法与途径,强化动手、动脑的能力。

3、学习文成公主促进民族团结友好的精神,加深认识汉藏两族人民的友好传统。

活动形式:“重游文成公主入藏之路”。

活动资源:1、课文内的文字与图片。

2、《中国历史》地图册七年级(下)4、5、6、7页。

3、图书馆中有关的图片与资料。

4、有关的电视摄像资料。

5、有关文成公主和松赞干布的课外读物。

6、《新思维·随堂练》七年级(下)第17页《文成公主入藏》、18页《布达拉宫》。

教学参考书55——59页。

活动建议:[以下为准备阶段]1、全班学生以小组形式,选择专题,比如:展示文成公主进藏路线以及重大事件的图片及摄像资料;有关文成公主入藏的历史故事和生动情景,有关文成公主在西藏的文化传播和友好交往活动;有关藏族人民颂扬文成公主的诗歌、传说和学生自行创作赞颂文成公主的诗歌等。

2、各组同学按自己所选的专题的要求,根据前述活动资源提供的途径收集相关资料。

3、各组将收集的文字、地图、图片、影像资料以及自己创作的诗歌,分别进行整理、筛选和编辑,制作成几组图文并貌、文字说明流畅优美的主题陈列系列。

[以下为活动展示]4、在黑板上挂出“文成公主进藏路线图”。

部编版七年级下册历史第6课《北宋的政治》课堂笔记北宋的政治第一部分:北宋的政治基础1.北宋的统治者北宋是一位强大的政治统治者,其统治时间为960年至1279年。

在这个时期,北宋的统治者通过实施有效的行政、经济和军事政策,使其成为中国历史上重要的时期。

2.官僚体系和科举制度北宋的统治者采用了官僚体系和科举制度,使其成为一个高度集中的国家。

他们通过制定一系列有组织的法律和规定来保持社会秩序,并建立了规模庞大而有效的官僚体系,以管理政府和国家机构。

3.科举制度的重要性科举制度是北宋的政治基础之一。

在此制度下,每个年龄在20至30岁之间、且没有不正当行为的男子都有资格参加科举考试。

在这个制度下,贫穷和平民出身的人也有机会通过自己的努力进入国家高层。

第二部分:北宋的行政管理1.政治中心政治中心是北宋行政管理体系的核心。

它由皇帝和他的行政机构组成,其负责各个行政部门的协调和统一。

皇帝是北京的唯一统治者,他通过各种方案和战略决定治理中国的方式。

2.中央和地方政府北宋的政府行政管理机构被分成中央和地方政府。

中央政府由尚书省、中书省、门下省和机密院组成。

地方政府被分为府、州、县和镇,由由地方行政官员管理。

3.税收和财政北宋在税收和财政管理方面非常繁荣。

国家设立专门的财政部门,颁布各种税收政策和措施,以确保财政收入和稳定。

在此期间,中国的经济繁荣状况强烈地影响到国家税收和财政稳定。

第三部分:北宋的军事战略1.边境防御北宋的统治者非常重视边境地区的长治久安,他们采取了相应措施来加强与周边国家的防卫关系。

首先,他们设立了与外国接壤的边境战略区域,组织和管理了一个强大和有能力抵御入侵者的军队。

2.军事基础北宋的军队是国家安全和经济繁荣的基础。

这个时期的北宋统治者很重视军事力量的提高,他们使用最先进的军事技术和武器,构建了一支强大的军队。

3.使用武力并与其他国家进行外交谈判北宋的统治者也在国外采取了一系列行动来维护其国家利益。

七年级历史6课知识点七年级历史共有六个主题,其中第六课为“中国的开放与变革”,涉及到中国近代历史的一些事件和知识点,下面将一一介绍。

1. 鸦片战争及南京条约鸦片战争是中国近代史上的一次重要事件,其起因是英国向中国大量贩卖鸦片,导致中国出现大量吸食者,并因此破产。

中国政府于1839年开始禁止鸦片的贸易并没收英国商人的鸦片,英国政府不满,于1840年向中国宣战。

经过几年战争,中国政府在1842年被迫签署南京条约,开放上海、福州、厦门、四个口岸并赔款等。

这一事件标志着中国开放的开始,也代表着中国的“半殖民地”地位的确立。

2. 太平天国运动太平天国运动是中国近代史上一次重要的农民反抗运动,其发生于1851年,由洪秀全等人领导,提出“拜上帝教”思想和“平等分田地,互助互爱”的理念。

太平天国的士兵有女人男扮,虽然士气高昂,但战争经验不足,其主要根据地“天京”被攻破后,太平天国运动也渐渐衰落。

3. 戊戌变法戊戌变法是中国近代史上的一次重要事件,是为了挽救中国的危局。

清朝政府在光绪二十四年(1898年)实施了改革,被称为戊戌变法,其目的是推行各项政治、经济、文化和军事家等改革,以求振兴国家。

然而,因为变法过于激进而未能成功,终被愤怒的满洲贵族和部分维新派人物所推翻。

4. 辛亥革命辛亥革命是中国近代史上的一次重大事件,是为了推翻清朝政府而爆发的革命。

辛亥革命成功了,中国封建专制制度被推翻,国家政治、经济和文化生活迎来了空前的变化。

5. 五四运动五四运动是中国近代史上一次重要的爱国运动,发生于1919年。

这个运动是通过抗议中华民族困境而开始的,主要反对的是中国被列强的不平等条约和日本在中国的侵略。

这种情绪导致了大规模的示威和罢工,这是一个革命性的时期。

6. 中国共产党的成立中国共产党的成立也是中国近代史上的一个重大事件。

中国共产党成立于1921年,在这个时期,中国实行着君主制也一直被列强侵略,政治和社会不断地出现混乱和危机。