第二节 细菌(

- 格式:ppt

- 大小:5.16 MB

- 文档页数:40

第二节《细菌》教案一、教材分析《细菌》是人教版初中生物八年级上册第五单元第四章第 2 节的内容。

是本章的重点内容,也是本册教材的一个重点章节。

第五单元即《生物圈中的其他生物》,着重为了介绍除七年级上、下册学习了的植物、人之外的动物和微生物,而细菌是生物界中一类重要的生物,是微生物界的重要组成局部,与学习动植物和人等生物不同,理解细菌更有利于从微观领域去理解生物世界,体会生物界的丰富多样,为第六单元学习生物多样性奠定基础。

二、学情分析经过前面的学习,学生已经对动植物,人等自然界用肉眼显而易见的生物有了一定的理解,学了本章前一节《细菌和真菌的分布》,学生对细菌这个“耳熟能详”却又“未曾谋面”的生物具有浓厚的兴趣。

有较强的学习动力去学习和理解关于细菌“长什么样”和如何繁殖等相关知识。

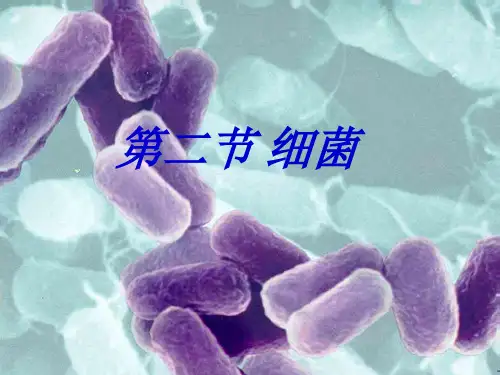

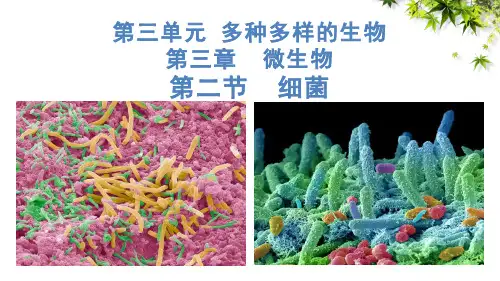

与此同时,因为细菌结构微小,无法用肉眼识别,需要借助显微镜甚至电子显微镜去观察,中学实验室并不具备观察细菌细胞的条件,所以,学生没有直观的感受,学习起来有一定的困难。

三、教学目标(一)知识与技能1、描绘细菌的形态和结构特征。

2、尝试通过对细菌与动植物细胞结构的比较,推测细菌的营养方式。

(二)过程与方法通过引导学生观察细菌结构示意图、进而分析讨论和归纳与总结细菌的形态、结构及其生殖方式。

(三)情感态度与价值观通过理解发现细菌的过程,认同科学的发展与技术的进步密切相关的观点,培养学生们严谨的科学态度和热爱科学的兴趣。

四、教学重、难点教学重点:细菌的形态和结构特征。

教学难点:比较细菌与植物细胞的主要区别,推测细菌的营养方式。

五、教学方法观察法、分析法、讲解法、谈话法、自学法、比较法、讨论法、探究法六、教具准备多媒体细菌形态图片细菌的结构示意图七、教学过程一、情景导入学生观看视频,初步理解破伤风知识。

二、自主学习学生阅读教材第71页:细菌的发现,思考:1、是谁最先发现了细菌?2、用什么工具才发现了细菌?3、谁最先证实了细菌产生的真正原因?4、巴斯德还有哪些主要贡献?5、从细菌的发现故事中,你对科学的发现有什么样的理解?三、合作探究表面干净的钉子,真的什么东西也没有吗?利用课件播放电子显微镜不同的钉子“面貌”的图片过渡:细菌非常微小,我们需要用高倍显微镜或电子显微镜才能观察到它的形态和结构。

《第二节细菌》教学设计授课人:徐业刚授课时间:2012-11-21教学目标知识与能力:1.了解细菌的发现过程;2.描述细菌的形态和结构;3.了解细菌的营养方式。

4.知道细菌的生殖方式为分裂生殖过程与方法:1.通过阅读、分析,培养学生的阅读分析能力;2.通过观察、比较,培养学生的观察能力和分析能力。

情感态度价值观:1.通过了解细菌发现的过程和巴斯德实验,培养学生的科学精神,认同技术的进步与科学的发展密切相关;2.、通过了解洗手的重要性后,认同饭前便后洗手的必要性。

教学重点细菌的形态;细菌的结构特征及营养方式;细菌的生殖。

教学难点巴斯德实验的理解;细菌的结构及其与动植物细胞的比较;细菌的生殖及分布广的原因。

课时安排:1课时教学方法:实验观察法;讨论法教学手段:多媒体辅助教学法教学过程:一、情境导入屏幕展示:生活中的细菌:抹布和砧板上的细菌;头发和针尖上的细菌;铁钉的放大图片。

这引细菌我们用肉眼能看到吗?引起学生思考的兴趣。

从而引入课题。

二、讲述新课(一)细菌的发现过渡:上节课我们已经了解到细菌的分布是很广泛的,我们的手上、书上、衣服上、甚至是空气中都有细菌的存在,但我们能看见它们吗?那细菌最初是怎样被发现的呢?1、生阅读课本P58-59页内容,讨论归纳细菌发现的过程,完成大屏幕上的五个问题:(1)最先发现细菌的人是谁?(2)普通烧瓶中的肉汤为什么会变质,而鹅颈瓶中的肉汤却没有变质?(3)谁推翻了细菌是自然发生一说?(4)巴斯德通过实验得出了什么结论?(5)巴斯德还有那些主要贡献?2、生讨论归纳回答:(师提醒:注意在重点部分做上记号)(1)17世纪后叶,列文虎克,显微镜(2)19世纪中叶,巴斯德,鹅颈瓶实验(3)普通烧瓶中的肉汤,因为空气中的细菌可以进去,几天就腐败了。

而鹅颈瓶中的肉汤虽然与空气相通,但细菌只落在鹅颈瓶的弯曲处,因此四年都没有腐败。

(4)证明细菌不是自然发生的,而是原来已经存在的细菌产生的。

教学设计2024秋季八年级生物学上册第五单元第四章细菌和真菌《第二节细菌》一、教学目标(核心素养)1.生命观念:学生能够理解细菌的基本形态、结构和分类,认识到细菌作为生命体在自然界中的普遍存在和重要性。

2.科学思维:通过观察、比较和分析细菌与其他生物体的异同,培养学生的观察能力和科学推理能力。

3.科学探究:通过实验或模拟实验活动,引导学生探究细菌的生长条件、繁殖方式等特性,体验科学探究的过程和方法。

4.社会责任:增强学生对公共卫生和个人卫生的认识,理解细菌传播与防控的重要性,培养健康的生活习惯。

二、教学重点•细菌的基本形态、结构和分类。

•细菌的生长条件和繁殖方式。

三、教学难点•理解细菌微小但复杂的结构特点。

•区分细菌与其他微生物(如真菌、病毒)的区别。

四、教学资源•教材及配套教辅资料。

•多媒体课件(包含细菌形态结构示意图、生长过程动画等)。

•显微镜及细菌样本(视条件而定,可进行观察实验或展示已观察的细菌图片)。

•课外读物或网络资源,介绍细菌在自然界和人类社会中的作用。

五、教学方法•讲授法结合多媒体展示:通过图片、动画等直观展示细菌的形态结构和生长过程。

•观察实验法(可选):组织学生使用显微镜观察细菌样本,增强感性认识。

•讨论交流法:引导学生讨论细菌的特性及其在自然界中的意义,促进思维碰撞。

六、教学过程1. 导入新课•生活实例导入:展示一张因细菌污染导致食品变质的图片或视频片段,提问:“这些变化是由什么引起的?它们有什么共同的特点?”引出细菌的话题。

•揭示课题:介绍本节课的学习目标,即了解细菌的基本形态、结构和特性。

2. 新课教学•细菌的形态结构:•使用多媒体课件展示细菌的三种基本形态(球状、杆状、螺旋状)的示意图,并引导学生观察比较。

•讲解细菌细胞的基本结构,包括细胞壁、细胞膜、细胞质、核质体等,强调其微小但复杂的结构特点。

•通过对比真菌和病毒的图片,帮助学生区分细菌与其他微生物的区别。

•细菌的分类:•简要介绍细菌的分类依据和方法,如根据形态、生理特性、遗传信息等进行分类。

第二节细菌教案第二节细菌教案一、教学目标1. 了解细菌的基本特征和形态结构。

2. 了解细菌的分类和繁殖方式。

3. 了解细菌的作用和危害。

4. 能够正确判断细菌的影响和调整自己的生活习惯。

二、教学内容1. 细菌的基本特征和形态结构。

2. 细菌的分类和繁殖方式。

3. 细菌的作用和危害。

4. 细菌的影响和生活习惯调整。

三、教学重难点1. 细菌的分类和繁殖方式。

2. 细菌的作用和危害。

四、教学方法1. 探究式教学法:通过讨论和实例分析,引导学生主动参与学习。

2. 多媒体教学法:通过展示图片、视频等多媒体资料,加强学生的观察和理解能力。

五、教学过程步骤一:导入(5分钟)教师通过提问和展示细菌的图片,引导学生思考:1. 你们知道细菌是什么吗?2. 你们在生活中见过细菌吗?3. 细菌对我们的生活有哪些影响?步骤二:了解细菌的基本特征和形态结构(15分钟)教师通过展示细菌的图片和视频,向学生介绍细菌的基本特征和形态结构,并与学生进行讨论:1. 细菌有哪些基本特征?2. 细菌有哪些形态结构?步骤三:了解细菌的分类和繁殖方式(20分钟)教师通过展示细菌的分类图和繁殖过程的动画,向学生介绍细菌的分类和繁殖方式,并与学生进行讨论:1. 细菌有哪些主要分类?2. 细菌是如何繁殖的?步骤四:了解细菌的作用和危害(20分钟)教师通过实例分析和讨论,向学生介绍细菌的作用和危害,并与学生进行讨论:1. 细菌对人类的生活有哪些积极的影响?2. 细菌对人类的生活有哪些危害?步骤五:细菌的影响和生活习惯调整(15分钟)教师引导学生讨论和总结,提出以下问题:1. 我们在生活中如何预防细菌的感染?2. 你们在日常生活中都有哪些不良习惯可能会导致细菌的繁殖?步骤六:小结(5分钟)教师对本节课的内容进行小结,并激发学生的思考和兴趣,为下一节课做铺垫。

六、教学评价1. 教师观察学生的上课参与度和思维活跃度。

2. 学生按要求完成课堂讨论和总结,并积极参与互动。