专题八现代中国政治经济与文化 - 学生用

- 格式:doc

- 大小:280.00 KB

- 文档页数:9

第37课近现代中国的文化交流与文化传承命题点1 列强侵略与文化思潮(2022·高考北京卷)《海国图志》问世不久即传入日本,当时著名学者佐久间象山感叹自己与魏源“所见亦有暗合者”“真可谓海外同志”,另一日本学者感慨道:“使海内尽得观之,庶乎其为我边防之一助矣!”这表明此时中日两国的有识之士( )A.有了“开眼看世界”的意识B.主张中日结盟以反对西方的侵略C.产生了反对封建专制的思想D.掀起了“师夷长技”的社会运动解析:选A。

据题干材料可知,魏源的《海国图志》得到日本学者的关注和赞赏,迁移所学可知,中日两国有识之士都主张开眼看世界,故选A项。

命题点2 近代中西文化交流的特点(2022·高考湖北卷)英国公使馆1861年进驻北京后,非常重视中文学习。

公使馆负责汉文处的威妥玛将自己的汉学研究成果转化为培训译员的教材,建设汉文处图书馆,归档与总理衙门往来的一切中文资料。

以上史料最适合论证( )A.中西文化交流的历史与现实B.近代西方文明的兼容与创新C.中国传统文化的传承与输出D.近代西方对华的认知与研究解析:选D。

据材料可知,英国公使馆重视学习中文,建设汉文处图书馆,研究汉学,即近代西方对华的认知与研究,故选D项。

交流是就彼此间把自己有的提供给对方,相互沟通,而材料强调英国公使馆重视学习中文,未体现中国学习英国,排除A项;创新指创造新的东西,材料反映的仅是英国公使馆学习、研究中国的情况,排除B项;学习“中文”与学习“中国传统文化”是两个不同概念,排除C项。

命题点3 中华人民共和国成立初期高校调整的特点(2022·高考北京卷)1950年,教育部要求各高校“废除政治上的反动课程”,开设“辩证唯物论与历史唯物论”等课程;1956年,“马列主义基础”和“中国革命史”被列入高校必修课。

这些高校课程的调整( )A.贯彻了新民主主义和社会主义教育方针B.标志着国家“科教兴国”发展战略形成C.成为社会主义“三大改造”的思想基础D.推行了“百花齐放”“百家争鸣”的方针解析:选A。

![上课用:现代中国的政治、经济、思想和外交[课件]](https://uimg.taocdn.com/f947abdd33d4b14e852468db.webp)

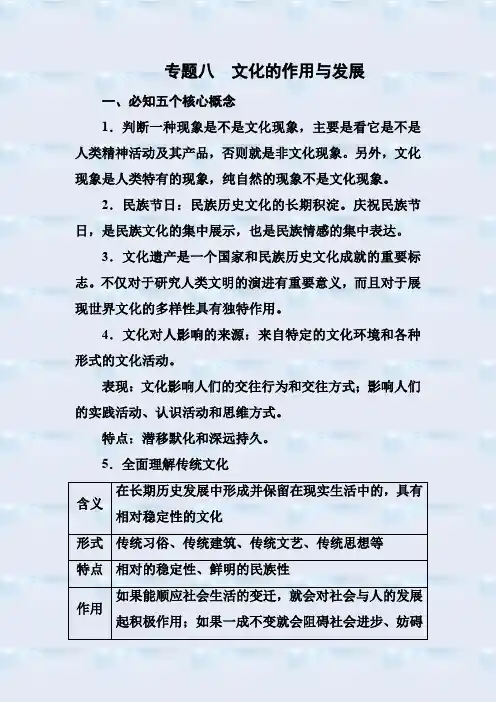

专题八文化的作用与发展一、必知五个核心概念1.判断一种现象是不是文化现象,主要是看它是不是人类精神活动及其产品,否则就是非文化现象。

另外,文化现象是人类特有的现象,纯自然的现象不是文化现象。

2.民族节日:民族历史文化的长期积淀。

庆祝民族节日,是民族文化的集中展示,也是民族情感的集中表达。

3.文化遗产是一个国家和民族历史文化成就的重要标志。

不仅对于研究人类文明的演进有重要意义,而且对于展现世界文化的多样性具有独特作用。

4.文化对人影响的来源:来自特定的文化环境和各种形式的文化活动。

表现:文化影响人们的交往行为和交往方式;影响人们的实践活动、认识活动和思维方式。

特点:潜移默化和深远持久。

5.全面理解传统文化含义在长期历史发展中形成并保留在现实生活中的,具有相对稳定性的文化形式传统习俗、传统建筑、传统文艺、传统思想等特点相对的稳定性、鲜明的民族性作用如果能顺应社会生活的变迁,就会对社会与人的发展起积极作用;如果一成不变就会阻碍社会进步、妨碍人的发展应持的态度“取其精华,去其糟粕”,批判继承,古为今用 二、必记四个基本关系1.文化与经济、政治2.文化的多样性纵连横比3.文化的继承、发展与创新的关系(1)传统文化具有继承性,传统文化是通过继承积累下来的,并渗透在现实生活中的各个领域,没有文化的继承就没有文化的积累。

(2)文化的继承是发展的必要前提,发展是继承的必然要求,二者是同一过程的两个方面,在继承的基础上发展,在发展的过程中继承。

(3)文化在交流中传播,在继承的基础上发展,都包含着文化创新的意义,而文化发展的实质,就在于文化创新。

(4)文化自身的继承与发展,是一个新陈代谢、不断创新的过程。

4.社会实践和文化创新的关系(1)社会实践决定文化创新。

社会实践是文化创新的源泉;社会实践是文化创新的动力;社会实践是文化创新的根本目的;社会实践是检验文化创新的根本标准所在。

(2)文化创新对社会实践具有巨大的反作用和深刻意义。

现代中国的政治一、新中国成立与民主政治制度的建设(一)中华人民共和国的成立1、背景:(1)、中国共产党七届二中全会(政治)(2)、国民党主力基本被消灭(军事)(3)、中国人民政治协商会议(组织)2、时间:1949年10月1日。

地点:北京。

3、意义:①、结束了帝国主义、封建统治者长期压迫和剥削中国各族人民的历史,中国成为真正具有独立主权的国家;②、新中国是一个以工人阶级为领导、工农联盟为基础的人民民主政权,是中国历史上不曾有过的国家政权;③、新中国成立,为国家政治建设的逐步开展奠定了牢固的基石。

④、中国历史从此进入一个新纪元。

(二)、第一届全国人民代表大会和《中华人民共和国宪法》:☆第一届全国人民代表大会(1)、时间、地点:1954年9月、北京。

(2)、内容:通过《中华人民共和国宪法》①、性质:是新中国的根本大法,第一部社会主义类型的宪法。

②、内容:国家性质:中华人民共和国是工人阶级领导的、以工农联盟为基础的人民民主国家。

国家根本政治制度:人民代表大会制度。

规定公民的基本权利和义务,确立新中国向社会主义过渡的方向和途径。

③、原则:人民民主原则和社会主义原则。

④、意义:宪法的颁行,开创了中国人民民主的全新阶段。

(3)、意义:标志着人民代表大会制度在全国范围内建立起来。

(三)、中国共产党领导的多党合作和政治协商制度①、初步建立:1949年中国人民政治协商会议召开,中国共产党领导的多党合作、政治协商制度初步建立。

②、发展到新阶段:1956年中国共产党提出与民主党派实行“长期共存、互相监督”的方针,标志着人民民主统一战线发展到一个新阶段。

意义:中共领导下的多党合作和政治协商制度,调动了民主人士的参政议政热情,开创了群策群力、共同建设国家的新局面。

(四)、民族区域自治制度的建立①、背景:中国是一个统一的多民族国家;在长期的历史发展中,逐渐形成了以汉族为主体的各民族大杂居、小聚居的局面。

②、目的:保证祖国的统一和各民族的团结、平等地位与共同发展。

现代中国政治经济思想科技文化中考历史知识点复习2021年各学科都非常重视基础知识的考查及建立在此之上的理解、应用能力的考查。

下面是小偏整理的现代中国政治经济思想科技文化中考历史知识点复习2021年,感谢您的每一次阅读。

现代中国政治经济思想科技文化中考历史知识点复习2021年18对中国现代政治建设的认识(1)两种社会形态:新民主主义社会、社会主义社会。

(2)两个机构:中国人民政治协商会议和全国人民代表大会。

(3)两部宪法:《共同纲领》和1954年宪法。

(4)四大制度:①人民代表大会制度——根本政治制度,社会主义民主和法制建设的基础。

②中共领导的多党合作和政治协商制度——“长期共存,互相监督”是指导思想,政治协商是主要形式,政治协商会议是基本组织形式。

③民族区域自治制度:各民族平等互助,团结在祖国大家庭内,共同建设社会主义的制度。

④基层民主选举制度:改革开放新时期出现,直接民选,落实“依法治国”方针。

19“一二三”理解现代中国的外交(1)一个政策和宗旨:独立自主的和平外交;维护世界和平,促进共同发展。

(2)两大贡献:和平共处五项基本原则成为解决国与国之间问题的基本准则;提出“求同存异”方针。

(3)三个时期:①奠基时期(50年代):“另起炉灶”“打扫干净屋子再请客”“一边倒”的方针,步入国际舞台;提出和平共处五项原则,参加日内瓦会议和万隆会议。

②拓展时期(70年代):恢复在联合国的合法席位;中美关系正常化;中日邦交正常化。

打开外交新局面。

③创新时期(改革开放新时期):全方位外交,积极参与联合国活动,致力于地区合作。

☆20现代中国特色社会主义道路探索的阶段线索(1)过渡时期(1949~1956)①含义:从新民主主义经济向社会主义经济过渡。

②三项举措:过渡时期总路线;“一五”计划;三大改造。

③一个创举:对资本主义工商业实行和平赎买政策。

④两个特点:优先发展重工业;社会主义建设(发展生产力)和改造(变革生产关系)并举。

2014年高考历史二轮专题复习:专题八现代中国政治经济与文化1新文化运动背景:①、经济基础——战期间民族资本主义经济进一步发展②、阶级基础——资产阶级队伍壮大,强烈要求实现民主政治③、思想基础——西方启蒙思想进一步传入,民主共和观念深入人心④、政治状况——辛亥革命后,帝国主义加紧侵略中国,袁世凯复辟帝制,人民强烈反对⑤、直接原因——袁世凯为复辟造舆论,掀起尊孔复古逆流,旧思想、旧道德卷土重来。

(1)新文化运动的代表人物和主要内容代表人物:陈独秀:1915年创办《新青年》提倡民主、科学。

蔡元培:北大校长,实行“兼容并包、百家争鸣”方针。

胡适:发表《文学改良刍议》,提倡白话文。

鲁迅:《狂人日记》《孔乙己》等,提出“打到孔家店”口号李大钊:第一个举起社会主义大旗,宣传马克思主义。

主要内容:提倡民主与科学,反对专制和愚昧、迷信。

提倡新道德,反对旧道德。

提倡新文学,反对旧文学。

发展到后来宣传马克思主义。

(2)新文化运动对中国近代思想解放的影响:动摇了封建思想的统治地位,使人们的思想获得空前的解放。

弘扬了民主和科学的思想,推动了中国自然科学的发展。

形成了思想解放的潮流,为马克思主义的传播奠定了思想基础。

局限性:对东西方文化存在着绝对否定或绝对肯定的片面性。

2、马克思主义在中国的传播(1)五四运动前后马克思主义在中国的传播原因:外部原因是十月革命为中国传来了马克思主义。

内部原因是:①、李大钊在中华大地上第一个举起社会主义大旗;②、资产阶级斗争的失败和五四运动促使马克思主义传播;③、“问题”与“主义”的论战使马克思主义得到更多知识分子的拥护;④、先进知识分子的大力宣传;⑤、各地中国共产党早期组织有计划地宣传马克思主义。

(2)马克思主义对中国历史发展的重大意义:马克思主义是中国新民主主义革命的指导思想,是毛泽东思想和邓小平理论的重要来源,为中国革命取得胜利提供了理论指导。

3五四运动和中国共产党的诞生(1)五四运动①、导火线——巴黎和会上中国外交的失败。

②、口号:“外争国权,内惩国贼”、“废除二十一条”“、拒绝在和约上签字”。

③、经过:1919年5月4日,五四运动在北京爆发,开始的主力军是学生。

到第二阶段,运动的中心由北京转移到了上海,工人阶级登上了政治舞台,主力军也变成了工人阶级。

④、历史意义:是一次彻底的反帝反封建的革命运动。

青年学生起了先锋作用,工人阶级发挥了主力军作用;促进了马克思主义的传播;是中国新民主主义革命的开端。

(2)中国“一大”和“二大”一大:1921年7月在上海召开,标志着中共的诞生。

大会通过了党的纲领,确立党的奋斗目标。

二大:1922年7月,中共二大确立民主革命纲领,党的现阶段奋斗目标是反帝、反封建、反军阀,为中国革命指明方向。

4、中国共产党领导的新民主主义革命(1)国民革命运动中的国共合作(国共第一次合作)标志:1924年孙中山在广州主持召开中国国民党第一次全国代表大会。

大会对三民主义作了重新解释,发展为反帝反封建的新三民主义,确立了“联俄、联共、扶助农工”的三大政策,新三民主义成为国共两党合作的政治基础。

意义:国民党一大的召开,标志着国共合作的形成,革命统一战线的建立。

在国共两党的推动下,以反对帝国主义和封建军阀为目标的国民大革命蓬勃开展起来。

(2)北伐战争(1926——1927)北伐的目的:打倒帝国主义,推翻军阀统治。

对象是吴佩孚、孙传芳、张作霖。

北伐的结果:基本消灭了北洋军阀;打击了帝国主义势力,收回了汉口、九江的英租界。

但1927年,蒋介石制造了“四一二”政变,之后,汪精卫发动“七一五”政变,标志着第一次国共合作终于全面破裂,大革命失败。

(3)南昌起义1927 年8 月1日,南昌起义打响了武装反抗国民党的第一枪。

中共领导的人民军队诞生。

(4)井冈山道路:以农村包围城市,最后夺取全国政权。

井冈山道路是以农村包围城市,最终夺取全国政权的正确道路。

是马克思主义与中国革命具体实践相结合的光辉典范。

是一条符合中国国情的革命道路。

(5)红军长征原因:由于博古、李德错误地执行了王明的左倾政策,第五次反“围剿”失败。

经过:1934年10月开始长征。

最终于1936年10月在甘肃会宁会师,长征胜利结束。

(6)遵义会议(1935 年1 月)内容:会议纠正了博古等人在军事上和组织上的“左”倾错误;肯定了毛泽东的正确军事主张,选举毛泽东为中央政治局常委;取消博古、李德的军事最高指挥权。

意义:结束了王明“左“倾错误在中央的统治,在事实上确立了毛泽东为核心的新的党中央的正确领导;这是中共第一次独立自主地运用马克思主义原理解决自己的路线、方针和政策问题,妥善地处理党内长期存在的分歧和矛盾,是中共从幼稚走向成熟的标志;是党在历史上一个生死攸关的转折点。

(7)挺进大别山:1946年6月,国民党军队进攻中原解放区,全面内战爆发1947年,人民军队转入战略反攻,刘伯承、邓小平率晋冀鲁豫解放军主力千里挺进大别山,主攻方向是国民党防守力量薄弱的中原地区。

战略反攻对扭转战局起了决定性作用,也是人民解放战争走向胜利的历史转折点。

(8)三大战役:1948年,敌我力量发生了重大变化,战略决战时机成熟。

通过辽沈、淮海、平津三大战役,国民党军队的主力基本被消灭。

(9)中共七届二中全会(1949 年春,在西柏坡召开)内容:毛泽东指出党的工作重心须由农村转移到城市,以恢复和发展生产为一切工作的中心;他提出促进革命取得全国胜利的方针。

意义:这次会议解决了革命胜利后,中国由新民主主义革命向社会主义革命转变的重大问题。

(10)新民主主义革命胜利的意义国内方面:标志着中国一百多年来屈辱和分裂的历史从此结束了,独立、统一的新中国即将诞生。

国际方面:改变了世界政治格局,壮大了世界和平、民主和社会主义力量,鼓舞了世界被压迫民族和人民解放斗争的士气。

是马克思主义的普遍原理与中国革命的具体实践相结合的毛泽东思想的胜利。

中共党史分期总结:二、中国共产党的思想建设和作风建设(整风是政治改革的重点)三、国共关系发展演变历程1、概述:在新民主主义革命时期,国共两党关系呈现“合作→对抗→再合作→再对抗”的曲折发展历程。

2、演变历程(1)合作(1924~1927年):革命统一战线(2)对抗(1927~1937年):十年对峙(3)再合作(1937~1945年):抗日民族统一战线(4)再对抗(1946~1949年):解放战争3、制约国共两党关系发展的基本因素:(1)两党的阶级性质;(2)社会主要矛盾的变化;(3)国际政治势力的态度与国际环境的影响。

练习题:1.(2011·天津文综·5)《新青年》创刊即大力提倡民主与科学,但其后十余年间所发表的专门论述民主与科学的文章并不多。

尽管如此,“民主”与“科学”被认为是新文化运动的两大基本口号。

这主要因为民主与科学是()A.改造中国的迫切要求 B.世界历史发展的潮流C.西方兴起的历史经验 D.倡导文学革命的需要2.(2011·浙江文综·16)诗人徐志摩(1896-1931)说:“在24岁以前,我对于诗的兴味,远不如我对于相对论或民约论(社会契约论)的兴味”这段经历可以作为个案反映()A.当时“文学革命”的影响还不大 B.新青年追求“德先生”和“赛先生”C.当时的青年知识分子并不重理轻文D.新文化运动对传统文化的批判有一定的片面性3.(2011·江苏单科·5)某思想家在20世纪初大声疾呼:“吾宁忍过去国粹之消亡,而不忍现在及将来之民族,不适世界之生存而归削灭也。

……其不能善变而与之俱进者,将见其不适环境之争存,而退归天然淘汰已耳!”从中可见,该思想家主张()A.打破保守观念,为新文化营造空间 B.剔除传统糟粕,重建儒家信仰C.宣扬改革理念,为康梁变法造声势 D.遵循进化理论,任凭自然选择4.(2011·安徽文综·15)辛亥革命“不过是宗法式的统一国家及奴才制的满清宫瓦解之表征。

至于一切教会式的儒士阶级思想,经院派的诵咒书符教育,几乎丝毫没有受伤”。

这一评价()A.代表了新文化运动时期的认知水平B.对思想启蒙方面的局限性认识不足C.肯定了反对专制、追求民主的愿望D.基本上不符合辛亥革命的历史事实5.(2011·山东文综·12)1918年陈独秀曾撰文严厉指责义和团野蛮、保守、盲目排外和传播迷信;1924年,他又认为义和团是反对帝国主义的爱国者。

促成这一转变的主要原因是()A.十月革命的影响B.民族主义的高涨C.民主主义成为时代主流 D.社会性质发生变化6.(2011·上海单科·23)近代有学者呼吁,青年人应该摆脱是非荣辱听命他人的奴隶地位,脱离无常识之思、无理由之信仰的蒙昧时代。

由此他主张()A.求强求富 B.变法维新 C.共和革命 D.民主科学7.(2011·海南单科·18)孙中山在评价某一历史事件时指出,“(此)诚思想界空前之大变动。

推其原始,不过由于出版界之一二觉悟者从事提倡,遂至舆论放大异彩,学潮弥漫全国”。

孙中山此处所说的“觉悟者”应包括()A.陈独秀 B.梁启超 C.章太炎 D.严复8.(2011年高考广东文综16题)图5所示为乡村知识分子1913年的一则日记(部分),由此可见A.作者不认同辛亥革命B.作者主张全面学习西方C.当时乡村社会习俗没有变化D.当时民主共和观念深入人心9.(2011年高考上海单科24题)①90年前的7月23日,②这是中国近代史上具有深远历史意义的一天。

③中国共产党第一次全国代表大会在上海举行。

④从此,中国革命的面貌焕然一新。

以上文字中,属于历史评价的是A.①③B.②④C.②③D.①④10.(2011年高考上海文综29题)如图为1927年至1937年中国共产党党员人数发展折线图。

图中显示1928年至1934年党员人数大幅度上升,导致这一变化的主要历史原因是( )A.五四运动的发生B.红色政权的建立C.抗日战争的爆发D.解放战争的胜利11.(2011年高考全国文综Ⅱ卷30题)甲午战争后的“公车上书”与巴黎和会时的五四运动都是爱国救亡运动,但两者的规模与影响差别甚大,其主要原因在于A.民族觉醒程序与群众基础不同B.外交失利导致的损害程序不同C.大众传媒发展水平与方式不同D.列强攫取中国利权的手段不同12.(2011年海南高考17题)一般认为,辛亥革命是资产阶级民主革命,其主要依据是,辛亥革命A.建立了资产阶级共和国B.是由革命政党领导的武装斗争C.主力军是民族资产阶级中下层D.实现了资产阶级的利益要求13.(2011年江苏高考6题)辛亥革命爆发后,美国某报报道:“如果中国成功地按美国政府的模式建立起一个联邦共和国,由在欧美留过学的具有西方观念的人任领导,日本将不再是东方最西化的国家。