19.古诗两首

- 格式:docx

- 大小:21.44 KB

- 文档页数:8

《敕勒歌》说课稿一、说教材《敕勒歌》是我国南北朝时期北朝的一首民歌,它具有北朝民歌所特有的明朗豪爽的风格,境界开阔,语言直白如画,艺术概括力极强。

反映了敕勒族人民的生活,表现了他们对生活、对家乡的热爱。

二、说学生二年级的学生有了一定的古诗学习经验,学生掌握了一定的古诗学习的方法。

为此我让学生自主探究,合作交流学习本诗。

三、说教学目标根据课标要求,古诗教学的特点,我将本节课的教学目标确定如下:1. 认识6个生字,会写5个生字,认读生字组成的词语。

2.正确、流利地朗读古诗。

背诵古诗。

3.结合图画了解古诗的大致意思,感受诗中描写草原的无比壮阔及游牧民族的生活。

想象四野苍茫的景象。

四、说教法学法根据本课的设计思路,教法上我采取了激趣法、演示法、讨论法等。

同时以现代教育技术手段辅助教学为主,对收集的有效教学资源进行重构,与学科教学完美整合。

学法上主要采用自主学习,合作探究的方法,培养学生的学习能力,掌握古诗的学习方法。

五、说教学过程我以现代教育技术手段辅助教学为主线,创设教学情境,发挥学生学习的主体性与参与性,让语言文字训练和审美教育真正落到实处。

教学过程共分四个环节:第一环节:看图激趣,揭示课题。

今天,老师想带大家到草原去看看。

(课件出示:大草原图片并配乐)你看到了什么?你想到了什么?第二环节:初读古诗,整体感知。

这一环节是扫清语言障碍,指导读通诗句,整体感知诗句。

第三环节:品读诗文,熟读成诵。

先读懂前4句,再读懂后3句,最后在理解的基础上,再朗读全诗。

第四环节:识记生字,指导书写。

(一)交流识记字形。

(出示生字:阴似野苍茫)有什么办法记住它们?加一加:“阝+月”是“阴”,“亻+以”是“似”,“里+予”是“野”,“艹+仓”是“苍”,“艹+汒”是“茫”。

(二)指导书写。

1.教师在黑板上板演,并让学生伸出手指,跟老师一起比划书写。

(提醒学生注意把握字的上下比例,把字写匀称)2.学生练写。

教师巡视,个别指导,纠正写字姿势,个别作业展评。

部编版语文二年级上册19 古诗两首敕勒山(教案)作为一名经验丰富的教师,我将以第一人称,我的口吻来写这份教案。

一、教学内容我选择的教材是部编版语文二年级上册第19课,古诗两首《敕勒川》。

这首诗描绘了敕勒川的壮丽景色,以及天空的辽阔和牛羊的繁盛。

二、教学目标通过这首古诗的学习,我希望学生能够理解诗中的意境,培养他们对自然美景的欣赏能力。

同时,我也希望他们能够通过朗读和背诵,提高他们的语言表达能力和记忆力。

三、教学难点与重点重点是让学生理解诗中的景象和情感,能够正确地朗读和背诵。

难点是让学生能够理解古诗中的意象和修辞手法,以及能够用自己的语言表达出来。

四、教具与学具准备我会准备多媒体课件,包括诗的全文、图片和音乐等,以帮助学生更好地理解和感受诗的意境。

同时,我也会准备一些相关的练习题,以便进行随堂练习。

五、教学过程1. 引入:我会以一幅描绘敕勒川的画作为引入,让学生观察并描述他们看到的景象。

2. 朗读:我会带领学生朗读诗文,让他们感受诗的韵律和节奏。

3. 讲解:我会逐句讲解诗的意思,解释一些生词和短语的含义,帮助学生理解诗的意境。

4. 练习:我会让学生进行一些相关的练习题,以巩固他们对诗的理解。

5. 背诵:我会让学生进行背诵,以提高他们的记忆力和语言表达能力。

六、板书设计我会设计一些简笔画,以直观地展示诗中的景象,帮助学生更好地理解和记忆。

七、作业设计1. 题目:请学生用自己的语言描述诗中的景象。

答案:诗中描绘了敕勒川的壮丽景色,天空辽阔,草原辽阔,牛羊繁盛。

2. 题目:请学生解释诗中的意象和修辞手法,并用自己的例子进行说明。

答案:诗中的意象有天空、草原、牛羊等,修辞手法有比喻、拟人等。

例如,诗中用“天苍苍,野茫茫”来形容天空的辽阔和草原的广阔。

八、课后反思及拓展延伸对于拓展延伸,我可以在下一节课中让学生们自己选择一首古诗,用类似的方式进行学习和表达,以提高他们的自主学习和表达能力。

同时,我也可以组织一次户外活动,让学生们亲自去感受自然美景,以增强他们对自然的欣赏能力。

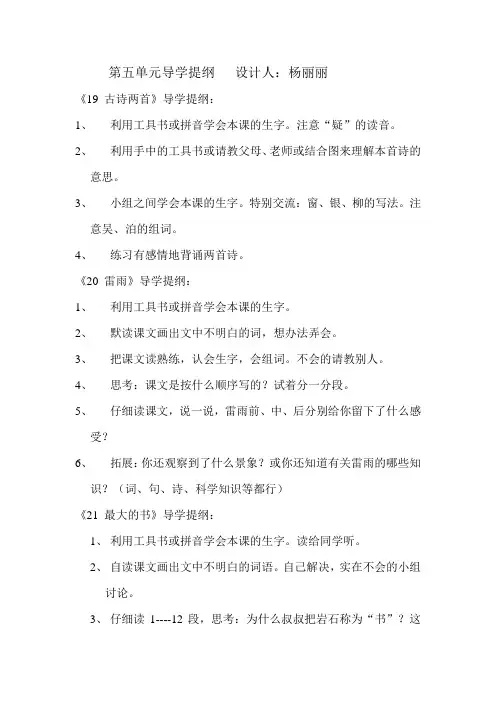

第五单元导学提纲设计人:杨丽丽《19 古诗两首》导学提纲:1、利用工具书或拼音学会本课的生字。

注意“疑”的读音。

2、利用手中的工具书或请教父母、老师或结合图来理解本首诗的意思。

3、小组之间学会本课的生字。

特别交流:窗、银、柳的写法。

注意吴、泊的组词。

4、练习有感情地背诵两首诗。

《20 雷雨》导学提纲:1、利用工具书或拼音学会本课的生字。

2、默读课文画出文中不明白的词,想办法弄会。

3、把课文读熟练,认会生字,会组词。

不会的请教别人。

4、思考:课文是按什么顺序写的?试着分一分段。

5、仔细读课文,说一说,雷雨前、中、后分别给你留下了什么感受?6、拓展:你还观察到了什么景象?或你还知道有关雷雨的哪些知识?(词、句、诗、科学知识等都行)《21 最大的书》导学提纲:1、利用工具书或拼音学会本课的生字。

读给同学听。

2、自读课文画出文中不明白的词语。

自己解决,实在不会的小组讨论。

3、仔细读1----12段,思考:为什么叔叔把岩石称为“书”?这本书能说明什么?读好这本书能有什么用?用不同符号在文中画出有关语句。

先自己学,再小组交流。

4、练习读好人物的对话。

5、小组学会本课的生字。

注意“印”、“底”字的写法。

《22要是你在野外迷了路》导学提纲:1、利用工具书或拼音学会本课的生字。

读给同学听。

2、自读课文画出文中不明白的词语。

自己解决,实在不会的小组讨论。

3、认真读1----5小结,思考:你知道了哪些天然的指南针?它是怎样为我们辨别方向的?在文中划出有关语句。

并在小组中说一说。

4、拓展:你还知道哪些天然的指南针?和同学们说一说。

比一比哪个小组说得多。

5、小组学会本课的生字。

注意:辰、慌、盏的写法。

并学会扩词。

第六单元导学提纲设计者:马会荣《24 画家和牧童》导学提纲:1、自读课文,画出生字新词,借助拼音读准字音,并和同桌交流识记方法。

2、注意“嵩、蔼、驱”等字的读音。

3、区别开形近字并组词。

抹()妹()扬()杨()称()你()拱()哄()4、初读课文,整体感知。

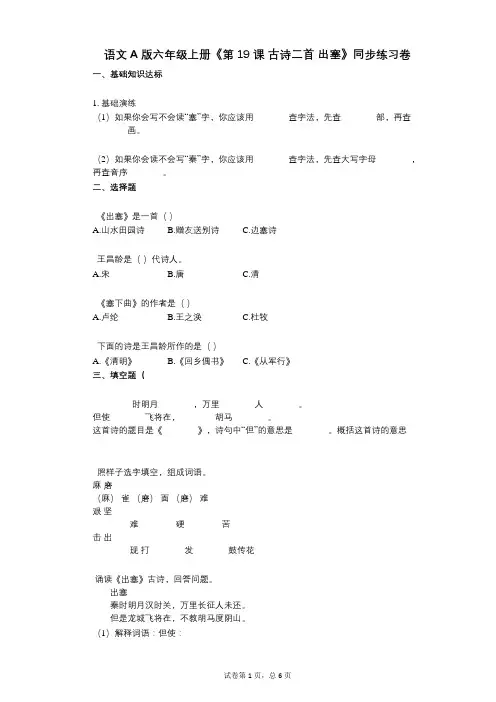

语文A版六年级上册《第19课古诗二首出塞》同步练习卷一、基础知识达标1. 基础演练(1)如果你会写不会读“塞”字,你应该用________查字法,先查________部,再查________画。

(2)如果你会读不会写“秦”字,你应该用________查字法,先查大写字母________,再查音序________。

二、选择题《出塞》是一首()A.山水田园诗B.赠友送别诗C.边塞诗王昌龄是()代诗人。

A.宋B.唐C.清《塞下曲》的作者是()A.卢纶B.王之涣C.杜牧下面的诗是王昌龄所作的是()A.《清明》B.《回乡偶书》C.《从军行》三、填空题(________时明月________,万里________人________。

但使________飞将在,________胡马________。

这首诗的题目是《________》,诗句中“但”的意思是________。

概括这首诗的意思________照样子选字填空,组成词语。

麻磨(麻)雀(磨)面(磨)难艰坚________ 难________ 硬________ 苦击出________ 现打________发________鼓传花诵读《出塞》古诗,回答问题。

出塞秦时明月汉时关,万里长征人未还。

但是龙城飞将在,不教胡马度阴山。

(1)解释词语:但使:________(2)怎样理解“秦时明月汉时关”一句的意思?这句诗用了什么修辞方法?________(3)诗歌的主题是什么?________(4)有人推奖此诗是唐人七绝压卷之作,乃是平凡之中见妙处,而妙就妙在“秦时明月汉时关”,试分析这句诗的妙处。

________参考答案与试题解析语文A版六年级上册《第19课古诗二首出塞》同步练习卷一、基础知识达标1.【答案】部首,宀,10音序,Q,qín【考点】查字典古诗二首(池上、所见)【解析】本题考查了字的笔画和查字典。

用音序查字法应先查这个字的音节的第一个字母的大写,再查音节,音节必须带有声调。

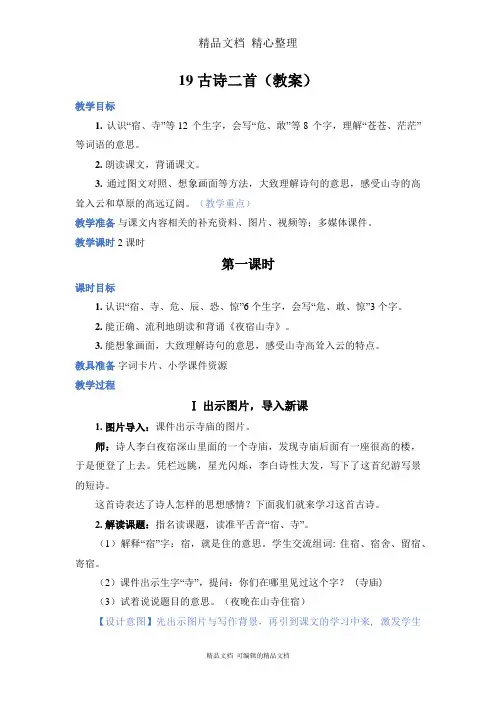

19 古诗二首(教案)教学目标1.认识“宿、寺”等12 个生字,会写“危、敢”等8 个字,理解“苍苍、茫茫”等词语的意思。

2. 朗读课文,背诵课文。

3.通过图文对照、想象画面等方法,大致理解诗句的意思,感受山寺的高耸入云和草原的高远辽阔。

(教学重点)教学准备与课文内容相关的补充资料、图片、视频等;多媒体课件。

教学课时 2 课时第一课时课时目标1.认识“宿、寺、危、辰、恐、惊”6 个生字,会写“危、敢、惊”3 个字。

2.能正确、流利地朗读和背诵《夜宿山寺》。

3. 能想象画面,大致理解诗句的意思,感受山寺高耸入云的特点。

教具准备字词卡片、小学课件资源教学过程Ⅰ出示图片,导入新课1. 图片导入:课件出示寺庙的图片。

师:诗人李白夜宿深山里面的一个寺庙,发现寺庙后面有一座很高的楼,于是便登了上去。

凭栏远眺,星光闪烁,李白诗性大发,写下了这首纪游写景的短诗。

这首诗表达了诗人怎样的思想感情?下面我们就来学习这首古诗。

2. 解读课题:指名读课题,读准平舌音“宿、寺”。

(1)解释“宿”字:宿,就是住的意思。

学生交流组词: 住宿、宿舍、留宿、寄宿。

(2)课件出示生字“寺”,提问:你们在哪里见过这个字? (寺庙)(3)试着说说题目的意思。

(夜晚在山寺住宿)【设计意图】先出示图片与写作背景,再引到课文的学习中来, 激发学生的学习兴趣。

Ⅱ初读古诗,读准字音,读好节奏1. 学生初读。

学生自由朗读古诗,读准字音、读通诗句,画出生字。

指名读,师生共同正音。

注意读准:平舌音“宿、寺”,前鼻音“敢”,后鼻音“惊、恐”。

2. 读准节奏:危楼/ 高/ 百尺,手可/ 摘/ 星辰。

不敢/ 高声/ 语,恐惊/ 天上/ 人。

3. 教师指导:老师也有一个读好古诗的小窍门:把每句诗的最后一个字读清楚,字正腔圆,听起来就更加有韵味。

你们听老师读一读。

4. 教师范读,学生再次练读古诗,注意读准节奏。

Ⅲ想象画面,朗读古诗1. 引导想象:诗人李白在一个寂静的夜晚,独自登上了山中寺庙高楼,请观察课文插图,说说这是一座怎样的寺庙。

人教版语文三年级上册必背课文及日积月累李芊孜要求背诵的课文(全篇)1.我们的民族小学9.古诗两首11.秋天的雨13.花钟19.赵州桥21.古诗两首22.富饶的西沙群岛23.美丽的小兴安岭11 我们的民族小学早晨,从山坡上,从坪坝(bà)里,从一条条开着绒球花和太阳花的小路上,走来了许多小学生,有傣(dǎi)族的,有景颇(pō)族的,有阿昌(chānɡ)族和德昂(ánɡ)族的,还有汉族的。

大家穿戴不同、语言不同,来到学校,都成了好朋友。

那鲜艳的民族服装,把学校打扮得更加绚丽多彩。

同学们向在校园里欢唱的小鸟打招呼,向敬爱的老师问好,向高高飘扬的国旗敬礼。

“当,当当!当,当当!”大青树上的钟声敲响了。

上课了,不同民族的小学生,在同一间教室里学习。

大家一起读课文,那声音真好听!这时候,窗外十分安静,树枝不摇了,鸟儿不叫了,蝴蝶停在花朵上,好像都在听同学们读课文。

最有趣的是,跑来了几只猴子。

这些山林里的朋友,是那样好奇地听着同学们读课文。

下课了,大家在大青树下跳孔雀舞、摔跤(jiāo)、做游戏,招引来许多小鸟,连松鼠、山狸也赶来看热闹。

这就是我们的民族小学,一所边疆的民族小学。

古老的铜钟,挂在大青树粗壮的枝干上。

凤尾竹的影子,在洁白的粉墙上摇晃……9 古诗两首夜书所见叶绍翁萧萧xiāo梧wú叶送寒声,江上秋风动客情。

知有儿童挑tiǎo促cù织,夜深篱落一灯明。

注释:萧萧:风声。

挑:用细长的东西拨弄。

促织:俗称蟋(xī)蟀(shuài),有的地区叫蛐(qū)蛐。

篱落:篱笆(bā)。

2九月九日忆yì山东兄弟王维独在异yì乡为异客,每逢féng佳j iā节倍bèi思亲。

遥知兄弟登高处,遍插c hā茱z hū萸yú少一人。

注释:九月九日:即重阳切题。

古人有在重阳节登高、佩带茱萸、饮菊花酒的习俗。

山东:指华山以东,王维的家乡就在这一带。

部编版语文二年级上册19 古诗两首敕勒歌(教案)在今天的课堂中,我们将一起学习部编版语文二年级上册第19课《古诗两首敕勒歌》。

这首古诗描绘了敕勒川、阴山下,天苍苍、野茫茫的景象,让我们感受到了大自然的壮美。

一、教学内容我们使用的教材是部编版语文二年级上册,本节课主要学习第19课《古诗两首敕勒歌》。

这首古诗描绘了敕勒川、阴山下的壮丽景色,以及草原上的牛羊。

二、教学目标通过学习这首古诗,希望学生们能够理解课文内容,感受大自然的壮美,培养他们对文学的热爱。

三、教学难点与重点重点是让学生们理解课文内容,能够背诵并默写古诗。

难点是让学生们理解“敕勒川、阴山下,天苍苍、野茫茫”的景象,以及草原上的牛羊。

四、教具与学具准备为了更好地学习这首古诗,我准备了一些图片,包括敕勒川、阴山、草原、牛羊等,以便学生们更好地理解课文内容。

五、教学过程1. 引入:我会通过展示一些图片,引导学生想象敕勒川、阴山下的景象,让学生们感受到大自然的壮美。

2. 讲解:我会逐句讲解课文内容,让学生们理解“敕勒川、阴山下,天苍苍、野茫茫”的景象,以及草原上的牛羊。

3. 练习:我会让学生们跟读、背诵课文,并默写古诗。

4. 讨论:我会让学生们分组讨论,分享他们对这首古诗的理解和感受。

六、板书设计在黑板上,我会写下“敕勒川、阴山下,天苍苍、野茫茫”的景象,以及草原上的牛羊,以便学生们随时查看和回顾。

七、作业设计1. 请学生们背诵并默写《古诗两首敕勒歌》。

2. 请学生们用自己的话描述一下敕勒川、阴山下的景象。

八、课后反思及拓展延伸通过本节课的学习,我希望学生们能够理解并背诵《古诗两首敕勒歌》,感受到大自然的壮美。

在课后,我可以进一步引导学生学习相关的文学作品,拓展他们的文学知识。

同时,我也可以鼓励学生们用自己的语言创作诗歌,培养他们的创造力。

这就是我对部编版语文二年级上册第19课《古诗两首敕勒歌》的教学计划。

希望通过我的引导,学生们能够更好地理解这首古诗,感受到文学的魅力。

原创连载,转载出版必究【新课标】二语上核心素养分层学习任务单(含答案)19.古诗两首一、单元阅读主题:想象。

二、单元语文要素:展开想象,获得初步的情感体验。

三、本课素养目标:文化自信:在古诗词学习中感受中国传统文化的魅力,提高文化自信。

语言运用:朗读和背诵古诗,大致理解诗句的意思。

思维能力:想象画面,感受山寺的高耸入云和草原的高远辽阔。

审美创造:感受祖国大好山河的壮丽,增强对大自然的热爱之情。

重点和难点:1.学习生字词,背诵古诗。

2.理解古诗意思,根据古诗的内容展开想象,并把想象的画面表达清楚。

四、本课新课标学习任务单。

第一部分积累与运用一(基础性学习单)一、回顾本课学习内容,完成学习单。

1.读拼音写词语。

wēi lóu bùgǎn tiān yīn shìde tián yě2.根据语境写生字、词语。

我 chī jīng地问“天yīn沉沉的,你还gǎn去那cāng máng的yě wài吗?sì乎很wēi险呢!”3.写同音字。

gǎn秤勇 jīng北吓4.给加点字选择正确读音和字。

夜宿.(sù shù)山寺.(sì shì)天似.穹庐(sì shì)星辰.(chén chéng)惊.恐(jīn jīng)笼.盖四野(lóng lǒng)5.把下面生字的音节补充完整。

6.给古诗中的字词选择正确的解释,连一连。

宿害怕四野辽阔无边的样子危住宿苍苍蒙古包恐日、月、星的总称茫茫深青色辰高穹庐四面的原野7、给加点的字词选择正确的解释。

(填序号)(1)夜宿.山寺( ) ①宿舍②住(2)危.楼高百尺( ) ①危险的楼②高楼(3)不敢高声语.( ) ①说话②语言(4风吹草低见.牛羊( ) ①看见②显现8、下列说法对的画“√”,错的画“×”。

(1)“危楼高百尺”是说山寺的楼很高,有一百尺。

19 古诗两首牟平区新建街小学宫玉宁教材分析:《古诗两首》是二年级下册第五单元的第一篇课文,本组教材是围绕自然现象、自然景观来编排的。

这篇课文共安排学习《望庐山瀑布》和《绝句》两首古诗,很好地体现了单元主题。

《望庐山瀑布》是唐代大诗人李白五十岁左右隐居庐山时写的一首风景诗。

这首诗运用极其夸张的浪漫主义创作手法,成功运用比喻、夸张和想象,再现了庐山瀑布的雄伟壮丽。

诗中先写了红日照射下的香炉峰紫烟缭绕,衬托出了瀑布背景的雄伟壮观。

一个“挂”字化静为动,形象地表现了倾泻的瀑布在遥看中的状态。

后两行诗既写出了瀑布的样子,又抒发了作者内心的感受。

一个“飞”字形象地描绘了瀑布奔腾而下,“直下”既写出山的高峻陡险,又突出了瀑布飞奔而下、势不可挡的气魄。

一个“疑”字写出了作者神奇的想象。

新奇而又真切,十分贴切自然,令人遐想无限,回味无穷。

整首诗构思奇特,语言生动形象、洗炼明快,尽情抒发了诗人对祖国大好河山的无限热爱之情。

杜甫的《绝句》,则别有一番景象,另有一种情怀。

两只黄鹂在翠绿的柳树梢上欢乐地歌唱,一行白鹭在晴朗的天空中自由飞翔。

透过窗户看得见西岭千年不化的积雪,门外江面上停泊着即将驶往东吴的客船。

鸣叫的黄鹂、飞翔的白鹭、高山的积雪、待发的船只,构成了一幅完美的图画。

“黄、翠、白、青”描绘出明丽的色彩,“千秋雪”表现出时间的永恒,而“万里船”又让人联想起广阔的空间。

这首小诗对仗工整,朴实自然,一句一景,有色有声,为我们展现了杜甫草堂周围多姿多彩、清新开阔的自然景观。

同时,诗人愉悦的心情也蕴涵于写景之中。

教学时,我们可以和学生一起,通过反复的吟诵,读一读、议一议、画一画,感受古诗所描绘的美好情景。

再适时地对学生提出吟诵“李杜”其它诗歌的要求,或者举办一个“李杜”诗歌朗诵会,那将是十分美好的享受。

学情分析:随着“诵读经典”系列活动的开展和学生阅读量的增大,二年级小学生已经可以背诵二十多首古诗。

这两首古诗大部分学生能够背诵,但是对诗意不能完整把握,诗人的情感和诗中的意境学生更是知之甚少。

统编版语文二年级上册19、古诗二首夜宿山寺公开课一等奖创新教学设计古诗两首《夜宿山寺》教学设计一、教学目标及重难点:1.认识“宿、寺、危"等6个生字,书写“危、惊、敢”3个字。

2.能正确、流利、有感情地朗读古诗,背诵古诗。

3.了解诗句的意思,能说出从哪里看出山寺很高。

4.揣摩古诗的意境,展开合理的想象,体会诗人的感受。

重难点能正确、流利、有感情地朗读古诗,背诵古诗。

二、课前准备:1.生词卡片。

2.多媒体课件。

三、教学过程(一)简介作者,揭示课题1.课前:背诵古诗《静夜思》《古朗月行》《赠汪伦》。

刚才我们背诵的三首学过的古诗,都是哪位伟大的诗人写的?是啊,就是我们唐朝著名的诗人李白。

2.出示李白的资料。

(说说你对李白的了解)李白,唐朝著名诗人,才华横溢,世人称他为“诗仙"。

他写下过许许多多的诗句,流传至今的就有900多首。

3.读准课题。

今天我们来学习另一首李白的古诗《夜宿山寺》板书课题。

①这个课题可不好读哦,里面藏着两个生字宝宝,谁能把他们读好?出示“宿”“寺"。

(生字卡片)这两个都是平舌音,读得时候要注意了。

你读得很清楚。

②“宿”是什么意思呢?对了,住宿的意思,非常正确。

“寺"就是寺庙。

③李白的诗题中,不但告诉了我们写诗的地点——山寺;写诗的时间——夜晚;还有事情是——住宿。

把课题的意思连起来说一说。

④齐读课题。

是啊,李白来到了在高山上的寺庙里,在夜晚仰望着满天繁星,写下了这首古诗——《夜宿山寺》。

让我们一起去他的诗中,感受那奇妙的想象吧!(二)初读古诗,读出节奏1.请小朋友们,打开书本,读一读这首诗,把句子读通了,把字读准了。

(提醒读书姿势)2.个读。

你把古诗读得很准确(板书?)。

随机正音:辰chen;惊jing;3.读古诗不仅要读准字音,还有读出停顿和节奏(板书?),这样才能读出古诗的韵味。

古诗通常分为五言诗和七言诗,每行五个字的叫五言诗,七个字的就叫——七言诗。

19.古诗两首

教学要求

1.理解古诗内容,体会作者表达的思想感情。

2.以《寻隐者不遇》为例,学习并初步运用读懂古诗的一种方法——把“话”变成“画”。

3.训练学生把对语言文字的抽象思维变成生动画面的形象思维。

4.背诵、默写两首古诗。

教学重点

1.理解古诗内容,体会作者表达的思想感情。

2.通过教学,使学生掌握学习古诗的一种方法——把“话”变成“画”。

教学难点

如何把“话”变成“画”。

(即:如何使抽象思维变成形象思维。

)教学时间

2课时。

教学准备

文字投影片、图画场景投影片、录有古曲的音乐磁带。

教学过程

第一课时

一、导入学法

(一)导言。

同学们,我们伟大的祖国有着非常悠久的历史,灿烂的文化,古诗可以说是其中的一颗明珠。

好多古诗都通过描写引人入胜的景色,进而抒发诗人的思想感情。

所以,我们在学习古诗的时候,不仅要理解字面的意思,还要把语言文字变成自己头脑中的画面,使自己进入到诗的意境中去,从而正确领悟诗人的思想感情。

今天,我们就共同来学习读古诗的一种方法——把“话”变成“画”。

(打出投影,出示复合遮挡的文字投影片,师生一起对照投影片审题、解题,搞清楚“话”和“画”的涵义。

)

话——诗中的语言文字。

画——通过再造想象,将语言文字变成自己头脑中的画面。

二、指导学法

(一)抓字眼、明诗意。

1.自读古诗《寻隐者不遇》。

2.学生提出不明白的字、词、句。

3.逐字逐词逐句弄懂诗的字面意思。

(可以通过联系上下文、查字典的方法,教师作适当的点拨。

)

4.指名说说这首诗的字面意思。

(贾岛在松树下问一个小孩,他师傅去哪儿了,小孩说师傅采药去了,就在这座山中,但是云雾弥漫、缭绕,不知到底在什么地方。

)(二)提问题、想诗境。

以“松下问童子”这一句为例。

1.就诗句逐字逐词提出问题。

(可以提“什么样”、“怎么样”的问题。

)

(1)什么样的松树下面?

(2)谁怎么样问童子?

(3)问什么?

2.根据所提问题想象画面并用语言描述出来。

(1)打出投影,出示第一张图画场景投影片,帮助学生形成画面。

(2)学生借助投影片描述画面。

(在一棵高大挺拔、古老苍翠的古松下面,身穿蓝布长衫的贾岛问一个正在树下读书,头上扎着两个发髻的小孩:“小童子,你的师傅到哪儿去啦?”)

(3)鼓励求异思维,说说你头脑中的画面是什么。

(三)悟诗情,咏诗句。

1.根据你所描述的画面,体会诗人当时是怎样的感情。

(同学讨

论,板书:兴奋)

2.根据你所体会的感情,吟诵诗句。

三、.总结学法

出示复合遮挡的文字投影片,师生一起.总结归纳学法。

四、迁移巩固学法

在教师适当的点拨下,运用学法学习古诗后三句。

(一)抓字眼、明诗意。

(二)提问题、想诗境。

1.学生针对诗中字词提“什么样”和“怎么样”的问题

(1)小童子是怎样回答贾岛的?

(2)师傅什么样?他怎样采药?采什么药?

(3)山里都有些什么?

2.出示第二张图画场景投影片,内容是“青山白云”,请学生根据所提问题,填充画面内容并加以描述。

(三)悟诗情,咏诗句。

1.提问:诗人虽然没能寻到隐者,但是当他想到隐者的生活是那样自由自在、富有情趣,会是什么心情呢?(同学讨论。

板书:羡慕)

2.带着体会出来的感情吟诵这几句。

3.追问:贾岛寻隐者不遇后会怎样?(描述画面)心情又会如何?(同学讨论。

板书:向往)

4.配乐吟诵。

教师播放古曲,学生配乐吟诗,从而进入到广阔而幽深的山中境界,体会诗人羡慕隐者这种与世隔绝,甘与大自然为伍,自得其乐的采药生活和神往之情。

五、独立运用学法

学习古诗《宿新市徐公店》:

篱落疏疏一径深,树头花落未成阴。

儿童急走追黄蝶,飞入菜花无处寻。

六、布置作业

用把“话”变成“画”的方法学习古诗《江畔独步寻花》:黄四娘家花满蹊,千朵万朵压枝低,

留连戏蝶时时舞,自在娇莺恰恰啼。

第二课时

一、复习检查

(一)指名背诵《寻隐者不遇》。

(二)限时集体默写《寻隐者不遇》

二、学习《题西林壁》

(一)知诗人、解诗题。

1.请学生结合课外知识,先来讲讲对诗人的了解及对诗题的理解。

2.教师归纳小结。

这首诗是我国宋代大诗人苏轼写的。

苏轼字子瞻,号东坡居士,

眉山人。

早年中进士,以文章知名。

他在诗、词、散文的创作上都有很高造诣,作品大都挥洒自如,明快豪放。

这首诗是作者游览庐山时,在庐山西林寺的墙壁上题写的,因而名为《题西林壁》。

(二)抓字眼、明诗意。

1.教师范读。

2.学生自读,要求读准字音。

提示生字“缘”的写法:左边不要写成“幺”,右边不要在撇上加点。

3.学生找出不理解的词句。

4.抽学生试讲,教师订正。

(1)横看成岭侧成峰,远近高低各不同。

“横看”,正面从左到右或从右到左地看;“侧”,从侧面看。

“岭”,是山岭;“峰”,是山峰。

①“岭”和“峰”有什么不同?

“岭”——连绵起伏。

“峰”——高耸峭拔。

②“各不同”指的是什么不同?

指的是看到的山的姿态不同。

③连起来说说句子的意思。

从正面看,庐山是连绵起伏的山岭;从侧面看,庐山是峭拔挺立的山峰。

从远处、近处、高处、低处看,庐山呈现出各种不同的姿态。

(2)不识庐山真面目,只缘身在此山中。

①查字典,找出“缘”的几种解释;结合诗文,选择合适的一个。

(因为)

②结合“身在此山中”理解“只缘身在此山中”。

③说说前后两句是什么关系?(果因关系)

④用“果因”句式说说诗句的意思。

作者之所以看不清庐山的真面目,是因为自己在庐山之中。

⑤追问:为什么诗人在庐山之中却看不清庐山的真面目呢?

(因为诗人站的位置、看的角度不同,因而看来看去只能看见庐山的一部分,看不全面。

)

(3)学生自己把全诗的意思说一说。

(三)悟诗理,诵诗句。

1.你从这首诗中得到什么启发?

(对比较复杂的事物,如果不能客观地、冷静地进行调查分析,就容易主观地被局部的现象所迷惑,不能全面、正确地认识这个事物。

)

2.举例说一说。

3.指导有感情地吟诵、背诵。

4.默写《题西林壁》。

三、布置作业

将《寻隐者不遇》改写成200字左右的记叙文。

(韩瑞生)

19.古诗两首由教案频道搜集整理,版权归作者所有,转载请注明出处!。