翻译家的风格

- 格式:doc

- 大小:13.50 KB

- 文档页数:1

浅议翻译的风格在翻译过程中,原作风格和译者风格构成矛盾的统一体,既对立又互相渗透,你中有我,我中有你。

在翻译中,原著的思想内容不取决于译者,而是取决于原作者。

译文应取的基本体式也受到原文很大的限制。

译者不可能不顾原著的思想内容和语言形式,随心所欲地抒情,叙事,论理,不可能做到”文必己出”。

但是,翻译终究是一种极富有创造性的工作,风格论在翻译学中理应成为不可缺少的组成部分,否则,所谓提高翻译质量和翻译水平,真正做到重神似而不重形似,就会成为空泛之谈。

标签:风格;创造性;风格再现严复的”信、达、雅”翻译标准长期以来是翻译界沿用的衡量译文好坏的尺度和努力追求的目标。

后来一些翻译家把翻译标准概括为”忠实、通顺”,似乎更明白晓畅,更易于操作。

所谓忠实,首先指忠实于原作的内容,其次是指保持原作的风格。

所谓通顺是指译文语言必须通顺易懂,符合规范。

这就要求译者对原作的风格(包括民族风格、时代风格、语体风格、作者个人风格等) 不能任意破坏和改变,不能以译者个人的风格代替原作的风格。

但是在翻译过程中,不允许译者的个人风格参与其中在很多情况下是不可能的。

也就是说原作风格和译者风格必然在译文中构成矛盾的统一体,既对立又互相渗透,你中有我,我中有你。

翻译中的风格论与文学或一般写作中的风格论并不是完全相同的研究课题.一般的风格论主要是研究作家或作品的思想内容与语言文采的统一性和多样性以及文采(情采)的表现规律和艺术感染力诸要素.而在翻译中,原著的思想内容不取决于译者,而是取决于原作者.译文应取的基本体式也受到原文很大的限制.译者不可能不顾原著的思想内容和语言形式,随心所欲地抒情,叙事,论理,不可能做到”文必己出”.这是翻译工作者面临的客观上的局限性.这一局限性在很大的程度上影响了我们对翻译的风格的研究。

但是,翻译终究是一种极富有创造性的工作.风格论在翻译学中理应成为不可缺少的组成部分,否则,所谓提高翻译质量和翻译水平,真正做到重神似而不重形似,就会成为空泛之谈.翻译上的风格论所研究的基本问题是在语言转换中如何保证译文对原文的适应性(Adaptation).由于翻译受原作的局限,译文的基本体式和风貌不能由译者随意加以改变或渲染,从这个意义上说,译者的创造性和文思的活动领域是相当狭小的. 因此,译者的创造要以不违背、不损害原作的意蕴、风貌为本。

吕振中译本简介吕振中(Lü Zhenzhong),祖籍福建,生于北京。

中国著名翻译家,现任北京大学外语学院教授,享受国务院特殊津贴,英国剑桥大学东方语言文化学院的名誉院士。

他是一位出色的汉英、英汉翻译家,以其翻译技巧和独特的翻译风格而闻名。

吕振中的翻译风格文风独特吕振中的翻译风格独树一帜,他注重传达作品中的情感,注重表达文学作品的独特氛围。

他对每个词句都进行了深入思考,力求准确地传达原作的意图,使读者在阅读翻译作品时能够感受到与原作相近的情感和意境。

词句考究吕振中在翻译过程中非常注重词句的准确性和对应关系。

他经常会不厌其烦地查阅各种词典和参考资料,选择最贴切的词汇和表达方式。

他尊重原作的语言风格,力求在翻译中保持原作的意境和诗意。

风格多变吕振中的翻译风格非常多样化,他能够根据不同的作品和作者的特点来选择适合的翻译方式。

无论是小说、诗歌还是哲学著作,他都能够找到合适的语言表达方式,使翻译作品更富有个性和魅力。

吕振中的作品吕振中翻译了许多经典文学作品,其中最知名的是《红楼梦》的英文译本。

他对于这部中国古典文学巨著进行了深入的研究和理解,并通过精确的译文成功地将其介绍给了世界各地的读者。

吕振中的《红楼梦》《红楼梦》是中国古代文学的经典之作,被誉为中国古代小说的巅峰之作。

这部小说描绘了贾、史、王、薛四大家族的兴衰和荣辱,展现了封建社会的世态炎凉和人性的复杂。

吕振中通过他的翻译将这部作品传译成英文,成功地将中国文学的精华介绍给了世界各地的读者。

吕振中的其他作品除了《红楼梦》,吕振中还翻译了许多其他经典文学作品,如《西游记》、《水浒传》、《三国演义》等。

他的翻译作品不仅在语言上准确传神,还能够很好地保持原作的风格和特色,使读者能够领略到原作的魅力。

吕振中对翻译的思考吕振中在翻译领域有着丰富的经验和独到的见解,他对翻译的思考和研究非常深入,提出了许多有关翻译的观点和理论。

文化转移吕振中认为,在进行汉英翻译时,需要进行文化转移。

朱生豪的翻译特点浅析汤志明(福建农林大学人文学院,福建福州350002)摘要:朱生豪是中国翻译莎剧第一人,他的翻译风格独特,形神兼备,有很多值得探索的地方。

本文试图从三个方面对其翻译风格做一个探讨。

第一是朱生豪的翻译体现出通过大量的意译来传达原作神韵的特点。

第二是朱生豪对戏剧的翻译考虑到了读者和观众的双重功能。

第三是朱生豪本身的诗词才华在翻译中的恰到好处的运用,也是他的一大特点。

关键词:朱生豪戏剧翻译1. 引言朱生豪(1912-1944),著名的莎士比亚戏剧翻译家,诗人,出生于浙江嘉兴。

1929年,17岁的朱生豪以优异的成绩被保送进入之江大学,主修中国文学,兼修英国文学。

在学生时代,朱生豪表现出极高的诗词禀赋,被誉为“之江才子”。

1933年大学毕业后,朱生豪曾留校担任《之江校刊》英文部主任编辑,不久,他转入上海世界书局任英文编辑。

朱生豪翻译的莎士比亚剧集堪称划时代的翻译文献。

[1]在中国翻译莎士比亚的学者中,朱生豪占着最为突出的位置。

[2]2. 神似形似兼顾自从信达雅的翻译标准的提出,无数的翻译家都力图做到既能符合原文的表达形式又能符合原文的表达内容。

朱生豪在翻译莎剧时力求做到这一点。

他在1944年写的《〈莎士比亚戏剧全集〉译者自序》中这样写道:“余译此书之宗旨,第一,在求于最大可能之范围内,保持原作之神韵,必不得已而求其次,亦必以明白晓畅之字句,忠实传达原文之意趣;而于逐字逐句对照式之硬译,则未敢赞同。

凡遇原文中与中国语法不合之处,往往再四咀嚼,不惜全部更易原文之结构,务使作者之命意豁然呈现,不为晦涩之字句所掩蔽。

”[3] 而他也确实做到了。

朱生豪的翻译流畅,文词非常优美,不仅让中国的读者感受到莎剧的伟大的文学价值,同时也让我们感叹中文的博大精深。

这主要是因为,朱胜豪的词汇的调用,表达的处理,善于通过在中国语言中寻找合适的符号来保持原作的神韵,传达莎剧的气派。

这也是至今他的翻译版本仍然有很大影响的原因。

严复严复是中国近代翻译史上学贯中西、划时代意义的翻译家,也是我国首创完整翻译标准的先驱者。

严复吸收了中国古代佛经翻译思想的精髓,并结合自己的翻译实践经验,在《天演论》译例言里鲜明地提出了“信、达、雅”的翻译原则和标准。

“信”(faithfulness)是指忠实准确地传达原文的内容;“达”(expressiveness)指译文通顺流畅;“雅”(elegance)可解为译文有文才,文字典雅。

这条著名的“三字经”对后世的翻译理论和实践的影响很大,20世纪的中国译者几乎没有不受这三个字影响的。

鲁迅在中国翻译史上,鲁迅曾做出了巨大的贡献.他提出的一些翻译观点极大地推动了中国的翻译研究.鲁迅翻译观的变化,从早期跟随晚清风尚以意译为主,到后期追求直译、反对归化.鲁迅的翻译思想主要是围绕"信"和"顺"问题展开的.他"宁信而不顺"的硬译观在我国文坛上曾经引发过极大的争议,其译文也因为生涩难懂而遭到攻击.然而,鲁迅翻译思想中的"信"与"不顺"体现了近代中国翻译活动救亡图存的根本目的,代表了文化转型时期中国翻译的发展方向,同时也为后人提供了探索和研究的起点.鲁迅先生说过:凡是翻译,必须兼顾两面,一则当然力求其易解,一则是保存着原作的丰姿。

从实质上来讲,就是要使原文的内容、风格、笔锋、韵味在译文中得以再现。

翻译涉及原语(source language)与译语(target language) 两种语言及其文化背景等各方面的知识,有时非常复杂。

所以,译者要想收到理想的翻译效果,常常需要字斟句酌,反复推敲,仅仅懂得一些基本技巧知识是不够的,必须广泛涉猎不同文化间的差异,必须在两种语言上下工夫,乃至独具匠心。

“五四”运动以后,中国历史进入了现代,翻译的重要性远迈前古。

中国新文学的兴起同翻译是分不开的。

第一个重视翻译并大力加以倡导的人是鲁迅。

论译者风格的显形风格的研究是文学翻译研究的重要议题, 目前的研究主要是围绕着原文风格翻译的研究, 即译者要充分传达出原文的风格, 很少涉及翻译家的风格。

这主要是因为以原语文本为归宿的传统翻译理论把翻译解释为两种语言间的转换活动, 视译者为隐形人, 压抑了译者的主体性和创造性, 因此也抹煞了译者风格。

但实际上翻译实践证明译者风格的显形不可避免。

本篇论文将译者风格作为研究对象, 以解释学为主要理论基础, 论述了译者风格显形的原因和空间。

本文作者认为, 翻译家在传达原文风格的过程中, 可能而且也不可避免地会显现出自己的风格。

风格可以被理解为对某些语言现象的倾向性。

译者是翻译过程中至关重要的主体, 他不仅是原文本的接受者和操纵者, 也是译语文本的创造者。

因此译者可以被视为一种特殊的作者, 译者的风格可被看成一种特殊的作者风格。

解释学的一个基本理念是理解并非是对原文的复制, 而是对语篇做出创造性的阐释。

这就从理论上肯定了译者的创造性: 译者并非只是文本的被动接受者, 而是生成意义供译入语读者阐释的主体。

译者的风格与前理解紧密相关, 前理解即先在性, 每个使用语言的人无不带上一种先在性。

它的形成源于影响个人的历史文化传统、意识形态, 生活阅历、文学素养、审美情趣等因素。

前理解决定了翻译家的独特个体性。

前理解自始至终渗透在翻译过程中, 影响着译者的决策。

不同的译者由于不同的前理解结构, 形成不同的视域, 在与文本的互动过程中生成不同的“视域融合”, 从而产生风格各异的译本。

从翻译实践的角度来说, 翻译是跨语言、跨文化的交际活动, 这一特点为译者风格的形成提供了深厚的土壤。

首先语言符号系统转换之间存在的差异使一译者能充分享有词语处理、句子重构甚至篇章重组的自由。

然后是文化环境的差异为译者风格的形成提供了更大的自由。

这两个差异给译者提供了发挥创造性的舞台, 使译者能将自己的风格从炼字、遣词、造句中展现出来。

本文将译者风格的显形分成两种情形: 第一, 由于译者的风格与作者的风格相吻合, 译者能在传达原文风格的过程中显现自己的风格;第二, 由于语言或文化上的差异, 译者会对原文做文字上的调整, 调整后体现出的风格通常与原文相异, 就是译者风格的彰显处。

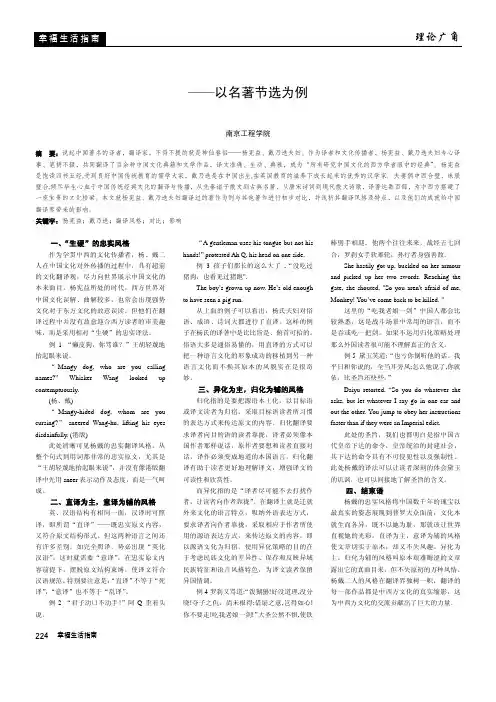

理论广角幸福生活指南224幸福生活指南浅析杨宪益及戴乃迭翻译风格——以名著节选为例胡晶晶 康春颖南京工程学院摘 要:说起中国著名的译者,翻译家,不得不提的就是神仙眷侣——杨宪益、戴乃迭夫妇。

作为译者和文化传播者,杨宪益、戴乃迭夫妇专心译事、笔耕不辍,共同翻译了百余种中国文化典籍和文学作品,译文准确、生动、典雅,成为“所有研究中国文化的西方学者眼中的经典”。

杨宪益是饱读四书五经,受到良好中国传统教育的儒学大家,戴乃迭是在中国出生,在英国教育的滋养下成长起来的优秀的汉学家。

夫妻俩中西合璧,珠联璧合,倾尽毕生心血于中国传统经典文化的翻译与传播,从先秦诸子散文到古典名著,从唐宋诗词到现代散文诗歌,译著达数百部,为中西方搭建了一座宝贵的文化桥梁。

本文就杨宪益、戴乃迭夫妇翻译过的著作为例与其他著作进行初步对比,并浅析其翻译风格及特点,以及他们的成就给中国翻译界带来的影响。

关键字:杨宪益;戴乃迭;翻译风格;对比;影响一、“生硬”的忠实风格作为学贯中西的文化传播者,杨、戴二人在中国文化对外传播的过程中,具有超前的文化翻译观,尽力向世界展示中国文化的本来面目。

杨宪益所处的时代,西方世界对中国文化误解、曲解较多,也常会出现强势文化对于东方文化的故意误读,但他们在翻译过程中并没有故意迎合西方读者的审美趣味,而是采用相对“生硬”的忠实译法。

例1 “癞皮狗,你骂谁?”王胡轻蔑地抬起眼来说。

“Mangy dog, who are you calling names?” Whisker Wang looked up contemptuously.(杨、戴)“Mangy-hided dog, whom are you cursing?” sneered Wang-hu, lifting his eyes disdainfully. (港版)此处清晰可见杨戴的忠实翻译风格,从整个句式到用词都非常的忠实原文,尤其是“王胡轻蔑地抬起眼来说”,并没有像港版翻译中先用sneer 表示动作及态度,而是一气呵成。

210文学翻译家董秋斯翻译风格分析文/施勇摘要:本文通过对我国著名文学翻译家董秋斯的翻译风格的分析,探讨了如何对采用异化翻译方法的翻译家的作品进行鉴赏的途径,从而可以纠正某些对于翻译文学作品只片面强调通顺的认识,因此可以提高对文学翻译家翻译作品的欣赏能力。

关键词:翻译风格;翻译作品;鉴赏一、引言在这篇文章中,笔者主要讨论我国著名翻译家董秋斯的翻译风格以及如何鉴赏这类翻译家的翻译作品。

从翻译历史上看,董秋斯是我国翻译界异化派的代表人物。

由于这类翻译家主张译文应当保持原作的异国情调,所以在翻译方法上他们首先把忠实于原文放在首位,译文的通顺性从属于译文的忠实,因此造成其译文初读由于不是很通顺因此常常遭到读者诟病的结果。

这里笔者以孙致礼编著的《新编英汉翻译教程》中对董秋斯的翻译的评论作为例子加以说明。

在该书论述异化法一节,有这样的评论:“……董秋斯的译作虽然力求忠实,但往往也是过于拘谨,缺乏文采,因而其感染力也大打折扣;”[1]为了证明这一点,在本节中还专门列举了由董秋斯翻译的《大卫·科波菲尔》中的一句译文作为例子来加以说明。

现引用该原文和中译文以及孙致礼的评论如下:Consequently Mr.Micawber was soon overcome ,that he mingled his tears with hers and mine.(C.Dickens :David Copperfi eld ,Ch.12)结果密考伯先生不久就伤感得把他的眼泪同她的和我的混合起来了。

异化译法绝不是“一对一”的死译,而这句译文恰恰就陷入了“字字对译”的死胡同。

特别是把mingle 直译成“混合”,真让读者感到困惑,因为谁也搞不清这几个人的眼泪是如何“混合”的。

[1]很显然,如果单纯从这一句中译文来看,如果没有任何背景的铺垫,初读起来的确有些生硬,但是我们知道在鉴赏一部文学作品的译作时,首先应该了解的是原文一句话翻译是否得体是不应该孤立地进行分析的,而应当把它放在一个段落,一个章节乃至整个作品中去审视,因为一部文学作品的译作的欣赏应该是作为一个整体来看待的。

《《骆驼祥子》两个英译本的译者风格对比分析》篇一《骆驼祥子》两个英译本译者风格对比分析一、引言《骆驼祥子》是中国现代文学的经典之作,由老舍所著。

其丰富的人物形象、独特的语言风格以及深刻的主题意义使其成为中国文学的重要代表作之一。

自该书问世以来,便有众多译者致力于将其译成英文,以便于国外读者更好地理解和欣赏这部作品。

本文旨在对比分析《骆驼祥子》两个英译本的译者风格,以期为翻译研究提供一定的参考。

二、译者背景及译本简介1. 霍克斯(David Hawkes)译本:霍克斯是一位资深的汉学翻译家,他的译本较为注重对原文的忠实再现。

霍克斯在翻译时力求在形式和内容上保持原文的风格和意境,将中国文学的独特韵味传达给英语读者。

2. 史景迁(Jonathan S. Spence)译本:史景迁是一位著名的中国历史学家和翻译家,他的译本更注重对原文的文化内涵进行解读和阐释。

在翻译过程中,史景迁注重对原文的解读和再创作,使译文更符合英语读者的阅读习惯。

三、译者风格对比分析1. 霍克斯译本:霍克斯的译本在语言上较为严谨,注重对原文的忠实再现。

他善于运用各种修辞手法,如隐喻、排比等,使译文具有较高的艺术性。

在翻译过程中,霍克斯力求保留原文的文化特色和语言风格,为读者提供了一个了解中国文化的窗口。

2. 史景迁译本:史景迁的译本在语言上更为流畅自然,更符合英语读者的阅读习惯。

他善于运用地道的英语表达方式,将原文中的文化内涵进行解读和阐释,使译文更易于理解。

在翻译过程中,史景迁注重对原文的再创作,使译文更具可读性和吸引力。

3. 对比分析:霍克斯和史景迁的译本在风格上各有千秋。

霍克斯的译本更注重对原文的忠实再现和文化传承,而史景迁的译本则更注重对原文的解读和再创作。

这两种不同的翻译风格体现了两种不同的翻译理念和价值取向。

霍克斯的翻译风格更为传统,注重保留原文的语言形式和韵味;而史景迁的翻译风格更为开放,注重与英语读者的沟通和交流。

林语堂(1895-1976)是一位中国著名的作家、翻译家、语言学家和教育家。

他在国内外享有盛誉,以其独特的散文风格而著称。

林语堂的散文风格可以用以下几个特点来概括:

1. 融汇中西文化:作为一位受过西方教育的知识分子,林语堂深受中西文化的熏陶。

他在作品中揉合了儒家的人文精神、道家的生活哲学以及西方的价值观及文化特点,展示出一种独特的中西兼容并蓄的文化内涵。

2. 以旧带新:林语堂在博览群书的基础上,既继承了古典散文的传统风范,又秉承了现代散文的发展动向。

他注重以新的文化视野和形式传承古代的文学经典,实现了一种更新的文学价值。

3. 文字优美,富有诗意:林语堂的散文语言优美洗练,常运用诗歌、对联、典故等传统修辞手法,展示出一种动人心弦的诗意品格。

4. 叙事自然,寓意深远:林语堂擅长通过平实的日常生活场景展开故事叙述,体现出一种自然、真实的叙事风格,并隐含着丰富的哲理和深刻的人生观察。

5. 幽默轻松,寓教于乐:在散文中,林语堂运用幽默和讽刺的笔触表达自己的见解,形成了一种轻松愉悦的艺术效果。

这使作品寓教于乐,读者可在欣赏的同时受益匪浅。

林语堂的散文风格汇聚了中西文化的精髓,展示了独树一帜的创新精神。

他的作品在中国及海外的华人社群具有极高的影响力,被誉为“文化使者”。

弗米尔提出的翻译目的是目的与功能理论的基础概念,目的论成为该理论的核心。

弗米尔是莱斯的学生,也是海德堡大学的翻译教师,著名的翻译理论家。

弗米尔在1976到1977年的一系列讲座中,提出了翻译的普遍理论的框架,随后出版了《普通翻译理论框架》(Framework for a General Translation Theory,1978),成为目的论的基础。

1984年,弗米尔和莱斯撰写的《翻译理论基础概述》成为目的论的宣言。

在书中,他与莱斯提出,翻译不仅仅是一个语言过程,而应该把翻译看成是将一种语言中的语言和非语言交际符号转移到另一种语言中去的活动。

因此,翻译是一种人类行为,而任何行为都有一个目标,一个目的。

把翻译目的作为翻译任务的出发点与根本,大大转变了我们原有的翻译观念。

目的决定一切,从翻译策略、翻译方法,到对原作形式与内容的取舍,到目标文本的制作都以这个翻译目的为参照。

弗米尔把原文只是看作是一种“信息供源”,仅提供翻译委托所需要的信息,而不再是评价译作的唯一或最高标准,译者有权按照翻译目的来取舍其中的信息,是否与原文保持篇际一致是由翻译目的来决定的,忠实于原文只是其中的一种可能性。

翻译位于两极之间——遵循目标文化的行为与预期,与用目标文化的方式来表达源语文化的特征,这两极间存在多种可能性,忠实于原文只是其中的一种可能性。

翻译目的实现的可能性取决于目标文化的条件,而不是源语文化。

委托只是间接依赖源语文化,因为翻译不得不涉及到原文本,只有在特定的情况下,这个目的的实现需要依靠目标文化与源语文本的关系。

翻译中使用的很多术语,也需要根据特定的任务来定义,如翻译、释译、改编等。

学习翻译理论的人,都应该熟知翻译“目的论”。

应用翻译“目的论”来解释翻译现象,指导翻译实践与译员培训的论文也很多。

翻译“目的论”成为了当代德国最具代表性的翻译理论,也是最有影响力的翻译理论。

让我们继续推动这个理论的发展,来纪念弗米尔博士。

翻译专家小议翻译风格

雨果说过:“拿走这件简单而微小的东西:风格,那么伏尔泰、帕斯卡尔、拉封丹、莫里哀这些大师身上,还将剩下什么呢?”风格是一个作家的标志,尤其是他们之所以成为大作家的标志。

因此,要将一位作家的作品翻译成另一种文字,风格总是需要译者考虑的要素之一。

可是,要将一位作家的风格“原汁原味”地传达出来谈何容易!由于两种文字的不同,特别是东西方文字的巨大差异,可以断言,要将一位作家的风格百分之百地表达出来几乎是不可能的事。

综观我国的翻译作品,有哪一部做到了完美地传达原作者的风格了呢?朱生豪、傅雷这些大翻译家已经把莎士比亚和巴尔扎克的风格翻译出来了吗?不要忘记,风格是和语言联系在一起的,语言的不同,必然会使风格产生变化,这就给翻译者带来不可克服的困难。

话说回来,一个翻译家总是自觉或不自觉地力图将原作的风格传达出来,因为风格与原作是紧密结合在一起的。

倘若传达不出这种风格,译品就会缺少点什么。

你总不能把巴尔扎克的《人间喜剧》译成纤弱柔美的风格吧,那就太失真了。

但是,他的浑厚、雄健、博大又混杂着宠杂、粗疏、用字不够讲究,这些难道都要一古脑儿表达出来吗?这样只会使读者感到译文有问题,译者的文字修养欠火候,而不会认为这就是巴尔扎克的风格。

所以,译者翻译时是有所取舍的,他要考虑到文字的优美,常常会“拔高”一下原作,而很少会“硬译”到底的,更不用说意译派把译文的优美放在第一位,不断做拔高的工作。

据此,可以得出一个结论:有的作家的风格不必原汁原味、不打折扣地介绍过来。

但译者也不用太担心,风格又是同作品内容相结合的。

莎士比亚对帝王将相、豪门贵族的描绘,巴尔扎克对封建贵族和资产阶级的刻画,与他们的风格有莫大关系,至少他们的雄浑气势是由此而来的,这种风格特点总能在译品中表现出来,不同的译者一般都可以传达出这种特点。

换句话说,风格是可以部分或基本上传达出来的,这就是为什么不同国家的读者都可以从译作体会到别国作家的风格。

饶有趣味的是,翻译作品倒不会出现“千人一面”的结果,不同的译者就有不同的译品。

朱生豪的译作与卞之琳的译作存在很大差别,更与孙大雨的译作大相径庭。

你翻翻人民文学出版社的《巴尔扎克全集》,就会发现不同译者的译品在风格上千差万别。

倒不是不同译者对莎士比亚或巴尔扎克的风格有不同的理解,而是他们的文字特点和修养以及翻译技巧和观点起了作用。

拿莎士比亚来说,用散文去翻译诗剧和用诗去翻译诗剧,本身就存在极大的差异。

从传达原作风格来说,用诗去翻译诗剧才能做得较好一些,问题是译诗的水平是否能达到一流。

既然译者有自己的文字风格,那么他在翻译不同作家的作品时就很难做到克服自己的文字风格,而用另一种文字风格去翻译另一个作家的作品。

我们经常看到的是同一个译者在翻译不同作家的作品时,总是用同一个笔调。

当然也有例外,如傅雷在翻译伏尔泰的哲理小说时,能够很好地把原作的讽刺幽默表达出来,这就表明傅雷的翻译水平确实很高。

聪明的译者会选择自己拿手的体裁来翻译,例如杨绛就擅长翻译流浪汉体小说,自然,以“水浒体”去翻译流浪汉体小说是否能传达原作风格,则是另外一个问题了。

华译网翻译公司转载。