中华文明的曙光 课件教案

- 格式:doc

- 大小:57.50 KB

- 文档页数:3

文明,即人类创造的财富的总和。

可见,文明的产生离不开人类。

Q人类是怎样产生的?PPT展示图片总结:1.上帝创造世纪说;2、女娲抟土造人说;3、“生物进化论”提出人从类人猿进化而来,即“人猿同祖”,神创说不攻自破。

中华大地上出现原始人类足迹。

今天我们一起来了解。

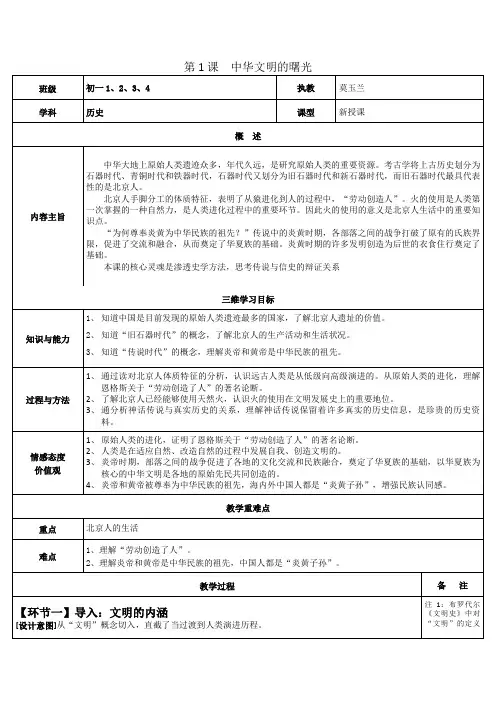

【环节二】北京人[设计意图]PPT展示北京人遗址出图的实物遗存,引导学生得出结论,做到“论从史出”,“史论结合”。

我国是目前发现的原始人类遗迹最多的国家。

读P3《中国原始人类和主要文化遗址分布图》,Q“中国境内原始人遗址分布有何特点?”1.分布广,数量多,满天星斗;2.遍及长江、黄河流域及其他地区3.在不同历史时期,长江流域和黄河流域都是中华文明进步与发展的主要区域;4.中华文明是各地的原始先民共同创造的。

[过渡]旧石器文化遗址,中国境内有三四百处,其中北京人遗址最具代表性。

(一)时间、地点它“在世界同时期的古人类遗址中最丰富、最系统的”,1987年被列入《世界遗产名录》。

Q“为何它是最丰富、最系统的呢?”种类全(古人类化石、灰烬、石器、动物化石)、数量多(名词前面的数量词)、个体广(40个个体、100多种动物)。

[过渡]今天,我们对北京人的了解都建立在考古研究的成果之上。

Q第一个完整的猿人头盖骨是谁发掘出来的?中国考古学家裴文中。

但很遗憾,1937年日本发动全面侵华战争,为安全考虑,准备将标本运往美国,转运途中失踪,至今下落不明。

因此,P4北京人头部复原像,是根据1966年发现的北京人头盖骨制成的。

(二)体质特征:保留较多猿类特征Q仔细观察北京人和山顶洞人的头部复原像,比较其前额、眉骨、颧骨、吻部、下颌等部位的不同特征。

说说哪一个头像更接近现代人?北京人头骨前额低平,前额向后倾,眉骨粗壮,颧骨高突,吻部前伸,没有明显的下颌。

山顶洞人头骨前额隆起,眉脊骨不太明显,颧骨吻部向后收伸,有较明显的下颌。

北京人保留较多猿类特征,山顶洞人比较接近现代人。

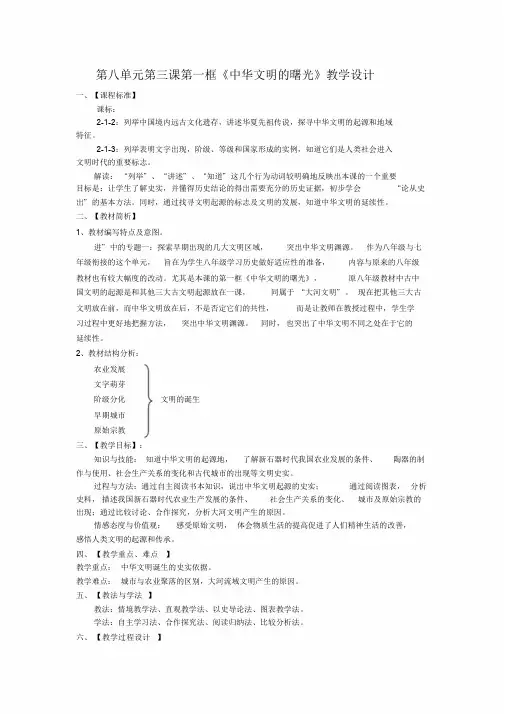

第八单元第三课第一框《中华文明的曙光》教学设计一、【课程标准】课标:2-1-2:列举中国境内远古文化遗存,讲述华夏先祖传说,探寻中华文明的起源和地域特征。

2-1-3:列举表明文字出现,阶级、等级和国家形成的实例,知道它们是人类社会进入文明时代的重要标志。

解读:“列举”、“讲述”、“知道”这几个行为动词较明确地反映出本课的一个重要目标是:让学生了解史实,并懂得历史结论的得出需要充分的历史证据,初步学会“论从史出”的基本方法。

同时,通过找寻文明起源的标志及文明的发展,知道中华文明的延续性。

二、【教材简析】1、教材编写特点及意图。

进”中的专题一:探索早期出现的几大文明区域,突出中华文明渊源。

作为八年级与七年级衔接的这个单元,旨在为学生八年级学习历史做好适应性的准备,内容与原来的八年级教材也有较大幅度的改动。

尤其是本课的第一框《中华文明的曙光》,原八年级教材中古中国文明的起源是和其他三大古文明起源放在一课,同属于“大河文明”。

现在把其他三大古文明放在前,而中华文明放在后,不是否定它们的共性,而是让教师在教授过程中,学生学习过程中更好地把握方法,突出中华文明渊源。

同时,也突出了中华文明不同之处在于它的延续性。

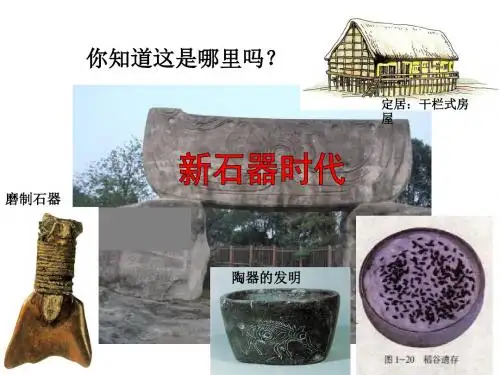

2、教材结构分析:农业发展文字萌芽阶级分化文明的诞生早期城市原始宗教三、【教学目标】:知识与技能:知道中华文明的起源地,了解新石器时代我国农业发展的条件、陶器的制作与使用、社会生产关系的变化和古代城市的出现等文明史实。

过程与方法:通过自主阅读书本知识,说出中华文明起源的史实;通过阅读图表,分析史料,描述我国新石器时代农业生产发展的条件、社会生产关系的变化、城市及原始宗教的出现;通过比较讨论、合作探究,分析大河文明产生的原因。

情感态度与价值观:感受原始文明,体会物质生活的提高促进了人们精神生活的改善,感悟人类文明的起源和传承。

四、【教学重点、难点】教学重点:中华文明诞生的史实依据。

教学难点:城市与农业聚落的区别,大河流域文明产生的原因。

人教版历史与社会七年级下册第八单元第三课第一框《中华文明的曙光》教案一、课程基本信息1.课程名称:人教版历史与社会七年级下册第八单元第三课第一框《中华文明的曙光》2.教学年级和班级:七年级一班3.授课时间:2022年10月12日4.教学时数:1课时(45分钟)二、核心素养目标1. 时空观念:了解中国古代文明的发展历程,掌握夏商周时期的历史特点和文化成就。

2. 史料实证:学会通过考古资料和传世文献,分析古代文明的发展和变迁。

3. 历史解释:能够运用所学知识,对夏商周时期的重要历史事件和人物进行合理解释。

4. 家国情怀:培养对中华文明的自豪感,增强民族认同感,认识到中华文明在世界文明中的地位和作用。

5. 批判性思维:学会对历史资料进行分析和批判,形成自己的见解和认识。

三、教学难点与重点1. 教学重点:a. 夏商周时期的历史特点:了解夏商周时期的更迭,掌握这一时期的政治、经济、文化等方面的特点。

b. 重要历史事件和人物:掌握夏商周时期的重要历史事件和人物,如夏朝的建立、商汤灭夏、周武王灭商等。

c. 古代文明成就:了解夏商周时期的文明成就,如甲骨文、青铜器、分封制等。

d. 中华文明的曙光:认识中华文明的曙光,理解中华文明在世界文明中的地位和作用。

2. 教学难点:a. 夏商周时期的更迭:由于夏商周时期的历史资料有限,学生可能难以理解这三个时期的交替和演变。

b. 古代文明成就的内涵:甲骨文、青铜器等古代文明成就的内涵较为复杂,学生可能难以理解其意义和价值。

c. 分封制的理解:分封制是夏商周时期的一种政治制度,学生可能难以理解其具体内容和影响。

d. 中华文明的曙光:学生可能难以理解中华文明的曙光的意义和价值,以及其在世界文明中的地位和作用。

针对以上难点,教师可以采取以下教学方法:1. 利用多媒体课件,展示夏商周时期的考古资料和传世文献,帮助学生直观地了解这一时期的历史特点。

2. 通过生动的故事讲述,引导学生了解夏商周时期的重要历史事件和人物,激发学生的兴趣。

第八单元第三课第一框《中华文明的曙光》教学设计

一、【课程标准】

课标:

2-1-2:列举中国境内远古文化遗存,讲述华夏先祖传说,探寻中华文明的起源和地域特征。

2-1-3:列举表明文字出现,阶级、等级和国家形成的实例,知道它们是人类社会进入文明时代的重要标志。

解读:“列举”、“讲述”、“知道”这几个行为动词较明确地反映出本课的一个重要目标是:让学生了解史实,并懂得历史结论的得出需要充分的历史证据,初步学会“论从史出”的基本方法。

同时,通过找寻文明起源的标志及文明的发展,知道中华文明的延续性。

二、【教材简析】

1、教材编写特点及意图。

本课是七年级下册第八单元《文明探源》的最后一课,属于主题二“社会变迁与文明演进”中的专题一:探索早期出现的几大文明区域,突出中华文明渊源。

作为八年级与七年级衔接的这个单元,旨在为学生八年级学习历史做好适应性的准备,内容与原来的八年级教材也有较大幅度的改动。

尤其是本课的第一框《中华文明的曙光》,原八年级教材中古中国文明的起源是和其他三大古文明起源放在一课,同属于“大河文明”。

现在把其他三大古文明放在前,而中华文明放在后,不是否定它们的共性,而是让教师在教授过程中,学生学习过程中更好地把握方法,突出中华文明渊源。

同时,也突出了中华文明不同之处在于它的延续性。

2、教材结构分析:

农业发展

文字萌芽

阶级分化文明的诞生

早期城市

原始宗教

三、【教学目标】:

知识与技能:知道中华文明的起源地,了解新石器时代我国农业发展的条件、陶器的制作与使用、社会生产关系的变化和古代城市的出现等文明史实。

过程与方法:通过自主阅读书本知识,说出中华文明起源的史实;通过阅读图表,分析史料,描述我国新石器时代农业生产发展的条件、社会生产关系的变化、城市及原始宗教的出现;通过比较讨论、合作探究,分析大河文明产生的原因。

情感态度与价值观:感受原始文明,体会物质生活的提高促进了人们精神生活的改善,感悟人类文明的起源和传承。

四、【教学重点、难点】

教学重点:中华文明诞生的史实依据。

教学难点:城市与农业聚落的区别,大河流域文明产生的原因。

五、【教法与学法】

教法:情境教学法、直观教学法、以史导论法、图表教学法。

学法:自主学习法、合作探究法、阅读归纳法、比较分析法。

六、【教学过程设计】

导入新课:1、复习导入,温故知新。

设问:上节课,我们学习了人类早期的几个文明区域,同学们还记得诞生于大河流域的几个文明吗?

学生回答、交流。

教师解释:为什么说那是文明的出现?是因为这些流域不仅诞生了早期农业,而且出现了文字萌芽、阶级分化、早期城市及原始宗教等,这些的产生都是文明起源的标志。

在上节课的内容中,我们也知道了中国的黄河流域和长江流域也孕育出了灿烂的文明。

那今天,随老师一起回到新石器时代,去探寻中华文明的源头。

设计意图:回顾大河流域孕育文明的知识,切入黄河和长江流域,直入主题。

教师解释文明诞生的标志,抛出引子,带领学生进入本课的探究与学习。

新课教授:

2、自主阅读,提炼归纳。

阅读书本109-111内容,对照文明出现的标志,找出证明早期中华文明出现的历史证据。

早期农业:北方粟作农业区和南方稻作农业区。

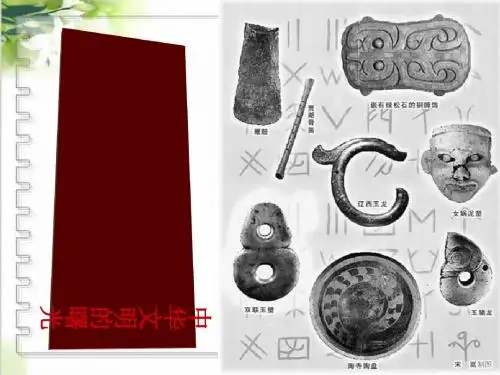

文字萌芽:有刻划符号的陶器。

阶级分化:浙江余杭出土的玉棕。

早期城市:平粮台古城。

原始宗教:牛河梁女神庙遗址。

设计意图:培养学生阅读教材归纳知识的能力,同时把本课的知识点进行恰到好处的罗列与归纳,以便下个环节的进一步探究。

3、教师引导,深入探究。

(1)早期农业

活动:观察图8-31,思考:

一问:中国早期农业分布出现在哪里?(这里教师要提醒学生辽河流域的存在)

二问:这些地区是是如何符合农业发展的条件的?(气候、水文、土壤、地形)

三问:对比书本P25页图5-35《中国水稻、小麦的集中产区分布图》,你发现了什么?

设计意图:回忆地理知识,同时通过图表比较,培养学生分析问题的能力。

(2)文字萌芽

设问:中国文字的萌芽是什么?它最初在哪里被发现?

再问:陶器的产生说明当时出现了哪个行业?

追问:最初的陶器可能是用来干什么的?后来又演变为什么用处?

设计意图:通过几次提问,除了让学生知道陶器上发现了文字的萌芽外,还明白制作精美的很多陶器可能是身份的象征,为下面“阶级分化”的知识点落实做好铺垫。

(3)阶级分化

多媒体出示:蛋壳黑陶杯。

猜一猜:它是用来干什么的?

史料补充,思考:蛋壳黑陶杯哪些人能享用?这说明了什么?

活动:阅读书本P110内容,找出阶级分化的原因和表现。

设计意图:通过史料的补充,让学生读懂史料、分析史料,从而得出当时社会出现阶级分化的现象,知道什么是“以史导论、论从史出“;通过书本的阅读,了解阶级分化的原因和表现。

(4)早期城市

教师解释:城市由农业聚落发展而来。

活动:阅读书本内容,找出农业聚落扩大发展的原因。

活动:结合图片,比较书本P110页最后一段和P101页中间段落所述,你发现平粮台古城和河姆渡、半坡遗址相比,有何不同之处?(城墙、规划)

设计意图:早期城市的内容设计的较为简单,但要让学生明白早期城市虽由农业聚落发展而来,但两者之间有着很大差别,城市的出现是文明诞生的重要标志之一,是生产力提高、手工业和商业发展的产物,同军事防御也有一定的关系。

(5)原始宗教

阅读书本P111内容,思考原始宗教的形式有哪些?(自然崇拜、祖先崇拜、图腾崇拜)补充史料解释这三种宗教形式。

活动:合作完成P111的问题。

设计意图:图腾崇拜书本上没有明确的说法,但P111的活动设计显然是针对“图腾崇拜”而设,也是对中华民族“龙的传人”由来的一个解释,所以对这部分内容,就采用了书本的活动设计。

4、合作探究,能力拓展。

多媒体出示:大河流域的文明古国图。

合作讨论:1、四大文明区域的地理环境有何共同特点?

2、这些文明产生的原因是什么?

设计意图:通过这一环节,让学生学会比较分析、归纳类比,从相同的历史现象中总结历史发展的规律。

5、史实拓展,情感升华:

出示《全球通史》关于中国文明的论述。

课堂总结

作业布置:作业本《中华文明探源》相关内容,自编作业。

板书设计:

早期农业:北方粟作农业区和南方稻作农业区

文字萌芽:刻划符号的出现

中华文明的曙光阶级分化:蛋壳黑陶杯、玉棕等文明的诞生

早期城市:平粮台古城

原始宗教:自然崇拜、祖先崇拜、图腾崇拜。