基于复杂网络分析国医大师周仲瑛治疗类风湿关节炎的用药经验

- 格式:pdf

- 大小:274.05 KB

- 文档页数:5

周仲瑛教授运用祛风药物治疗内伤杂病经验初探江苏省中医院(210029)陈四清风邪属于中医外感六淫之一,一般外感为病,常以风为先驱,其他邪气多依附于风而侵犯人体,历代文献也多把风邪作为外感致病因素的总称,风邪被称为“六淫之首”,运用祛风药物是治疗各种外感病主要手段。

然而,风邪作为一种主要的致病因素,所致之病不唯外感而已,受机体禀赋、病邪强弱、治疗当否等多种因素的影响,风邪既可循经内传,亦可直中脏腑而形成内伤杂病。

全国著名中医药学者、南京中医药大学博士研究生导师――周仲瑛教授,擅长运用祛风药物治疗内伤杂病,常收奇效。

笔者有幸得侍诊左右多年,有所感悟,集成下文,以与同道共磋。

1.风邪致病不唯外感,内伤杂病亦每多风1.风邪为外感病的重要病因风为自然界正常气候之一,万物生长离不开“风”之生化,当机体虚弱,或风“太过”之时,则演变为一种致病因素,即“风邪”,正如《金匮要略》开篇中所说:“夫人禀五常,因风气而生长。

风气虽能生万物,亦能害万物”。

风邪致病每由肌表皮毛而侵袭人体,首先使腠理开泄失度,营卫失和,玄府开合失常,卫阳被扰,可出现恶风、发热、汗出等症;若风邪进一步侵袭经络,则可导致经络阻滞,气血运行不利,可出现身痛、肢节酸痛等症;若风邪循经上扰巅顶,阻滞经气通畅,则可见头痛、颈项不舒等症;若风邪经由口鼻而入,郁于气道,肺气失宣,呼吸不利,出现鼻塞、流涕、胸闷、咳嗽等症。

若邪盛入里,肺失宣肃,可出现咳喘、胸闷等症。

风邪除可直接致外感病外,还是六淫病邪中的主要致病因素,凡寒、湿、燥、热诸邪每多依附于风而侵犯人体,如外感风寒、风热、风湿等。

古人甚至把风邪当作外感致病因素的总称,故《素问·骨空论》中说:“风为百病之始”,《素问·风论》中云:“风者,百病之长也。

”《临证指南医案》中亦说:“盖六气之中,惟风能全兼五气。

如兼寒则曰风寒,兼暑则曰暑风,兼湿则曰风湿,兼燥曰风燥,兼火曰风火。

盖因风能鼓荡此五气而伤人,故曰百病之长也。

周仲瑛运用虫类药验案3则周仲瑛教授,以治疗疑难杂症见长。

周老师认为怪病、久病多为痰瘀作祟,所以,在治疗疑难杂病时,不仅强调辨证施治,还常配合使用虫类药物,因为虫类药多具有破血行血、化痰散结、搜剔止痛的功能。

兹选取使用虫类药治疗疑难顽症验案3例,交流如下。

1癌性痛症刘某某,男43岁,初诊日期:2001年6月19日。

1999年因脑膜瘤手术2次。

近2月来头痛,视力模糊,手足心热,大便溏日三四次,尿黄,苔薄质暗红,脉小弦滑。

证属风痰热毒瘀阻,清阳不展。

药用:水牛角片(先煎)15g,赤芍10g,生地黄12g,牡丹皮10g,白薇15g,炙全蝎5g,炙蜈蚣3条,制天南星10g,炙水蛭5g,炮穿山甲(先煎)6g,炙僵蚕10g,山慈菇12g,泽兰、泽泻各15g,枸杞子10g,天冬10g,蜂房10g,川芎10g,日服1剂。

患者服药2月余,于10月29日复诊,头痛缓解,手足心发热,大便正常,苔黄质暗紫,脉细滑。

证属风痰热毒瘀阻,肝肾下虚。

于上方加地骨皮12g,改枸杞子为15g,加黄柏10g,知母6g,制龟甲(先煎)10g。

12月17日三诊:头痛缓解,右目视糊减轻,稍有胀感,苔黄质暗,脉细滑。

上方去地骨皮、龟甲,改炮穿山甲10g,加炙鳖甲(先煎)12g,泽漆10g,白毛夏枯草10g。

12月31日四诊:头痛控制,右目酸胀减轻,多视仍模糊,失眠,尿频,夜尿3-4次,两足心热,大便不溏日一二次,舌苔薄黄质暗红,脉细滑。

证属风痰热毒瘀阻,肝肾阴伤。

药用:炙鳖甲(先煎)15g,白薇15g,山慈菇15g,泽漆15g,泽兰、泽泻各12g,炙蜈蚣3条,炙僵蚕10g,制天南星10g,天冬、麦冬各10g,天花粉12g,蜂房10g,炙全蝎5g,炙穿山甲(先煎)6g,牡丹皮10g,生地黄15g,川芎10g,川石斛10g,枸杞子10g,黄柏10g,知母10g,山茱萸10g,熟酸枣仁25g,地骨皮15g,土鳖虫5g,瓦楞子15g。

此后以此方为基础(失眠加苦丁茶10g,夜交藤25g;尿频加覆盆子12g,煨益智仁10g)约半年,于2002年5月29日再诊:MRI复查未见新病灶,头痛未发,视物清晰,食纳知味,大便稍软,尿黄,睡眠尚可,苔黄、舌质暗红,脉细弦滑。

周仲瑛教授运用祛风药物治疗内伤杂病经验初探江苏省中医院(210029)陈四清风邪属于中医外感六淫之一,一般外感为病,常以风为先驱,其他邪气多依附于风而侵犯人体,历代文献也多把风邪作为外感致病因素的总称,风邪被称为“六淫之首”,运用祛风药物是治疗各种外感病主要手段。

然而,风邪作为一种主要的致病因素,所致之病不唯外感而已,受机体禀赋、病邪强弱、治疗当否等多种因素的影响,风邪既可循经内传,亦可直中脏腑而形成内伤杂病。

全国著名中医药学者、南京中医药大学博士研究生导师――周仲瑛教授,擅长运用祛风药物治疗内伤杂病,常收奇效。

笔者有幸得侍诊左右多年,有所感悟,集成下文,以与同道共磋。

1.风邪致病不唯外感,内伤杂病亦每多风1.风邪为外感病的重要病因风为自然界正常气候之一,万物生长离不开“风”之生化,当机体虚弱,或风“太过”之时,则演变为一种致病因素,即“风邪”,正如《金匮要略》开篇中所说:“夫人禀五常,因风气而生长。

风气虽能生万物,亦能害万物”。

风邪致病每由肌表皮毛而侵袭人体,首先使腠理开泄失度,营卫失和,玄府开合失常,卫阳被扰,可出现恶风、发热、汗出等症;若风邪进一步侵袭经络,则可导致经络阻滞,气血运行不利,可出现身痛、肢节酸痛等症;若风邪循经上扰巅顶,阻滞经气通畅,则可见头痛、颈项不舒等症;若风邪经由口鼻而入,郁于气道,肺气失宣,呼吸不利,出现鼻塞、流涕、胸闷、咳嗽等症。

若邪盛入里,肺失宣肃,可出现咳喘、胸闷等症。

风邪除可直接致外感病外,还是六淫病邪中的主要致病因素,凡寒、湿、燥、热诸邪每多依附于风而侵犯人体,如外感风寒、风热、风湿等。

古人甚至把风邪当作外感致病因素的总称,故《素问·骨空论》中说:“风为百病之始”,《素问·风论》中云:“风者,百病之长也。

”《临证指南医案》中亦说:“盖六气之中,惟风能全兼五气。

如兼寒则曰风寒,兼暑则曰暑风,兼湿则曰风湿,兼燥曰风燥,兼火曰风火。

盖因风能鼓荡此五气而伤人,故曰百病之长也。

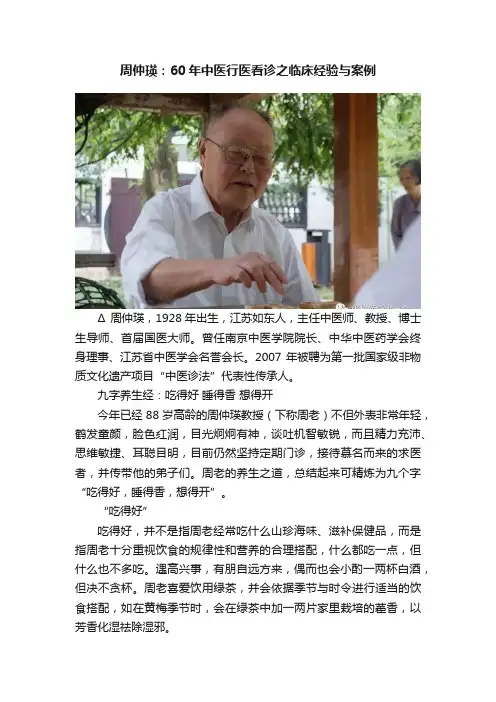

周仲瑛:60年中医行医看诊之临床经验与案例Δ 周仲瑛,1928年出生,江苏如东人,主任中医师、教授、博士生导师、首届国医大师。

曾任南京中医学院院长、中华中医药学会终身理事、江苏省中医学会名誉会长。

2007年被聘为第一批国家级非物质文化遗产项目“中医诊法”代表性传承人。

九字养生经:吃得好睡得香想得开今年已经88岁高龄的周仲瑛教授(下称周老)不但外表非常年轻,鹤发童颜,脸色红润,目光炯炯有神,谈吐机智敏锐,而且精力充沛、思维敏捷、耳聪目明,目前仍然坚持定期门诊,接待慕名而来的求医者,并传带他的弟子们。

周老的养生之道,总结起来可精炼为九个字“吃得好,睡得香,想得开”。

“吃得好”吃得好,并不是指周老经常吃什么山珍海味、滋补保健品,而是指周老十分重视饮食的规律性和营养的合理搭配,什么都吃一点,但什么也不多吃。

遇高兴事,有朋自远方来,偶而也会小酌一两杯白酒,但决不贪杯。

周老喜爱饮用绿茶,并会依据季节与时令进行适当的饮食搭配,如在黄梅季节时,会在绿茶中加一两片家里栽培的藿香,以芳香化湿祛除湿邪。

周老的一日三餐,基本都是由老伴亲自制作的家常饭菜,很少在外应酬,这样也就保证了食品的卫生,减少了各种细菌损害胃肠道的机会,因此周老虽年至耄耋,但消化系统的功能至今仍非常好,粗茶淡饭他都能吃得津津有味,从来不挑食,更不暴饮暴食。

用周老的话说就是“心中有美味,自然能嚼得菜根香”。

“睡得香”周老起居时间非常规律,每天一般十点左右睡觉,早晨六点半起床,保证每天能有八九个小时的睡眠时间,尽量不熬夜。

这是周老多年一直养成的良好作息习惯。

周老的“睡得香”还表现在睡眠质量好。

不管是忙碌紧张,还是相对空闲;不论环境安静,还是喧嚣吵闹,只要到了睡觉时间,他都能倒头睡着。

有一次,他到江苏省建湖县去会诊病人,那时还没有高速公路,又正赶上道路整修,一路异常颠簸。

就在同行人都心烦气躁、怨天尤人时,周老却已经在前排的座位上进入梦乡了。

晚上,周老的学生和他住在一起。

周仲英教授運用袪風藥物治療內傷雜病經驗介紹陳四清(江蘇省中醫院210029)周仲英是全國名老中醫,國醫大師,南京中醫藥大學教授,博士生導師。

周老治療內傷雜病常靈活伍用袪風藥物,療效卓著。

筆者有幸跟師臨証10者。

【摘要】風邪作為一種主要的致病因素,所致之病不唯外感,且涉內傷。

風邪既可循經內傳,亦可直中臟腑而形成內傷雜病。

風邪兼夾它邪內外相煽,可表現為痛証、動搖証、腫脹証、癱痿証、燥証、麻木証等複雜多變的病証。

國醫大師周仲瑛教授認為,風得平則諸邪散,在治療內傷雜病時,靈活伍入祛風藥物,可事半功倍,往往收到奇效。

【關鍵詞】風邪雜病老中醫經驗醫案重症肌無力支氣管哮喘風邪屬中醫外感六淫之一,外感為病常以風為先導,其他邪氣多依附於風而侵犯人體,故風邪歷來一直被稱為「六淫之首」,運用祛風藥物是治療外感病的主要手段。

然風邪作為一種主要的致病因素,所致之病不唯外感,且涉內傷。

風邪既可循經內傳,亦可直中臟腑而形成內傷雜病。

1 風邪致病不唯外感,內傷雜病亦每多風風邪為六淫之首,除可直接致外感病外,是六淫病邪中的主要致病因素,凡寒、濕、燥、熱諸邪每多依附於風而侵犯人體,如外感風寒、風熱、風濕等。

古人甚至把風邪當作外感致病因素的總稱,故《素問.骨空論》中說:「風為百病之始」,《素問.風論》中云:「風者,百病之長也。

」《臨証指南醫案》中亦說:「蓋六氣之中,惟風能全兼五氣。

如兼寒則曰風寒,兼暑則曰暑風,兼濕則曰風濕,兼燥曰風燥,兼火曰風火。

蓋因風能鼓蕩此五氣而傷人,故曰百病之長也。

其餘五氣,則不能互相全兼,如寒不能兼暑與火,暑亦不兼寒,濕不兼燥,燥不兼濕,火不兼寒。

由此觀之,病之因乎風而起者自多也。

」然一般文獻都詳於論述風邪導致外感病,而疏於討論風邪在內傷雜病中的致病作用。

其實,風為百病之長,風邪不但是外感病的重要致病因素,同樣也是內傷病的重要病因。

《內經》中所有論及風邪為主要病因的病(症)約有90個,其中不少即是內傷雜病範疇。

周仲瑛教授用药配伍经验

周学平

【期刊名称】《南京中医药大学学报》

【年(卷),期】1993(000)002

【摘要】周仲瑛教授从医四十余载,擅治疑难杂证,遣方用药,善于变通,讲究配伍,颇有精到之处。

笔者随师应诊,亲聆教诲,受益良丰。

现撷取周师用药配伍经验点滴,介绍于后。

1 白薇鬼箭羽清热活血通络痹白薇、鬼箭羽皆味苦性寒,为血分之良药。

“白薇凉降,清血热”(《重庆堂随笔》);鬼箭羽始载于《华日

【总页数】2页(P36-37)

【作者】周学平

【作者单位】南京中学医院中医药研究所 210029

【正文语种】中文

【中图分类】R2

【相关文献】

1.周仲瑛教授配伍用天仙藤鸡血藤经验 [J], 叶丽红;周红光

2.周仲瑛教授治疗疑难杂症用药特色与经验撷英 [J], 韩旭;陈四清;史锁芳;吴明华

3.周德生教授辨治失眠症应用药组配伍经验举隅 [J], 陈思肴;周德生;康蕾;彭岚玉;刘峻呈

4.周仲瑛教授用药经验举隅 [J], 施建勇

5.周仲瑛教授治痿证辨证用药经验 [J], 董筠

因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

周仲瑛医案标本兼顾治痹证

陈四清

【期刊名称】《江苏中医药》

【年(卷),期】2005(026)002

【摘要】@@ 1病历摘要rn孙某某,女,61岁.2001年2月8日初诊.rn患者有类

风湿性关节炎病史,去年11月以来两膝关节疼痛发作,天阴加重,怕冷恶风,颈部酸胀,手指关节疼痛不明显,口稍干,小便微黄,出汗不多,舌苔薄黄腻、舌质暗红,脉细滑数.

抗O、ESR正常.证属肝肾亏虚,风湿久痹.治宜标本兼顾,祛风散寒,宣痹通络,温养肝肾.处方:

【总页数】1页(P30-30)

【作者】陈四清

【作者单位】江苏省中医院感染科,南京,210029

【正文语种】中文

【中图分类】R255.6

【相关文献】

1.周仲瑛医案标本兼顾治疗格林巴利综合征 [J], 陈四清

2.周仲瑛医案·复法大方治肺癌 [J], 陈四清

3.基于225例现代医案总结当归四逆汤临床应用规律——兼析该方治血痹、痹证、胸痹之证治规律 [J], 杜鹃;贾波;李培;陈刚

4.国医大师周仲瑛辨治口疮医案解构 [J], 王丽;魏小曼;朱垚;陆明

5.基于数据挖掘的国医大师周仲瑛辨治甲状腺癌医案数据解构与集外关联解析 [J], 徐子缘;朱垚;陆明

因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

周仲瑛运用求因祛瘀法治疗疑难杂症经验拾零【关键词】名医经验;周仲瑛;求因祛瘀法;疑难杂症瘀血是中医学特有的病理学说,活血祛瘀法是治疗瘀血证的一种独特疗法。

全国著名中医药学者——本院周仲瑛教授擅长运用求因祛瘀法治疗疑难杂症,屡收奇效。

笔者有幸跟随周师学习,获益匪浅。

现将周师运用求因祛瘀方法治疗疑难杂症经验做一介绍,以与同道共磋。

1 瘀血既是病理产物,又是新的病因瘀血的形成可由多种内外致病因素,如忧思郁怒、感受外邪、出血、外伤等,影响血液的正常循环运行,壅塞阻滞于脉道之中,或离经溢出脉道之外,停积留着为瘀,以致血液的形质和作用发生了根本性的改变,成为一种有害的物质。

因此,周师认为,瘀血既是某些病因所形成的病理产物,又是导致多种病证的病理因素,是第二病因。

瘀血在临床上涉及的范围甚为广泛,无论何种疾病,或是在病的某一阶段,凡是兼有瘀血症状,如瘀痛、青紫瘀斑、癥积肿块、瘀热、舌有青紫斑点、脉涩或结或沉或迟等,均应重视活血祛瘀法的运用。

2 详辨不同致瘀因素,巧用求因祛瘀之法瘀血作为一种第二病因,其形成因素是复杂的,因此,在活血祛瘀基础上,还要结合致瘀因素之不同,灵活运用活血祛瘀方药,才能加强治疗的针对性,提高疗效。

具体而言,可细分为以下求因祛瘀七法。

2.1 理气祛瘀法该法主要用于气滞与血瘀并见的气滞血瘀证。

气为血帅,血随气行,气滞则血凝,血瘀气亦滞。

若病邪干扰气血功能,则可致气病及血,由气滞而致血瘀,或血瘀以致气滞。

其临床特点为常合并气机郁结证候,可见多种痛证,表现为心胸、胁肋、脘腹等处闷痛、胀痛、刺痛或绞痛,腹满,或胁下腹中触及癥块、质尚软而不坚,性情抑郁或善怒,目青,舌质隐青,脉涩或弦迟。

多见于消化系统、精神神经系统疾病及某些心血管病、妇科疾病,如慢性肝炎、胆囊炎、溃疡病、肠粘连、神经官能症、冠心病心绞痛、痛经、闭经、附件炎等。

周师常用方药为血府逐瘀汤,药用柴胡、香附、木香、陈皮、乌药、玫瑰花、檀香、沉香、旋覆花、青皮、枳壳、川芎、郁金、延胡索、姜黄、红花等,重者可加入莪术、三棱。

周仲瑛学验俱丰的内科急难症大家周仲瑛过伟峰周宁整理编者按周仲瑛教授出身于中医世家,幼承庭训,并经上海中国医学院的系统学习,中医药学理论功底十分深厚。

数十年来,在中医药医疗、教学、科研战线上辛勤耕耘,成就卓著,是享誉国内外的著名中医学家。

他在中医内科,尤其是在疑难急症和心肺疾病方面进行了长期的潜心研究,具有深厚的造诣。

他在临床实践基础上坚持从事心、肺、肝、肾等多系统病种的科研工作,近10余年来,曾主持22项国家级、部级、省级中医药课题的研究,获得丰硕成果,受到多次奖励。

他创研新药16种,用于所治内科急难症,明显提高了临床疗效,取得显著的社会效益和经济效益,为中医药学的发展做出了卓越的贡献。

本文比较全面地介绍了周氏学术思想的精华,既继承了前人的理论成就,又反映出经过自己的钻研思考,从而发展创新中医传统理论所取得的独到的新成果。

“学术精华”中介绍的“审证求机论”等六“论”,每“论”均独立成篇,对所讨论的问题,密切结合临床实际,分析鞭辟入里,论证逻辑严密,言简意赅。

“临证特色”具体介绍了周氏对多种疾病的治疗经验,理论与临床密切结合,条分缕析,处处反映出他临证时匠心独运,疗效独特。

所选名案四则及医论医话八篇均言之有据、言之成理。

经验方共五首,均为周氏数十年经验总结而成,临床屡试不爽。

总之,细读本文,我们不仅能学到很多具体的经验和知识,更会受到周氏治学态度和方法的深刻启迪。

实践是检验真理的唯一标准。

———邓小平周仲瑛,男,1928年生,汉族,江苏如东县人。

家世业医,幼承庭训,随父周筱斋教授学习中医,曾就读于上海中国医学院(中医师进修班),1947年毕业后,悬壶桑梓。

1955年入南京中医进修学校(南京中医学院前身)进修,次年毕业,留附属医院工作,历任住院医师、主治医师、讲师、副教授、副主任医师、内科教研室主任、副院长等职。

1983年~1991年任南京中医学院(现南京中医药大学)院长、兼任中医系主任。

现任教授、主任医师、博士生导师、省级中医内科急难症重点学科带头人,曾任七届全国人大代表。

周仲瑛老师临床配伍用药规律探讨过伟峰“用药如用兵”,是中医学的一名言。

用兵之道,在于文武韬略,克敌制胜;用药之道,在于运筹妙用,配伍精当。

临床诊疗首重识病辨证,然后用药论治。

老师周仲瑛教授在识病辨证方面审证求机,知常达变,娴熟老辣,自成体系,其“辨证五性论”、“痰瘀相关论”、“瘀热相搏论”等辨证思维的内涵极其丰富;在配伍用药方面师古不泥,博采众长,独具章法。

本文择其几种常用的配伍用药法介绍如下。

1苦辛通降配伍用药法苦辛通降法又称苦降辛通法,是将苦寒与辛温两种不同性味与功能的药物,相互配伍合应用的一种方法。

泻心汤类方剂最能体现本法的配伍特点。

周师临床应用苦辛通降法的范围极广,除温病湿热证外,更多地应用于内科杂病的胃痛、痞满、呕吐、噫气等病证。

这些病证的部位均在心下至脐上脘部,病变重点在胃,而与肝胆肠相关。

涉及消化系统的消化性溃疡、急慢性胃肠炎、胃下垂、胃神经官能症、胆道系统感染和结石、胰腺炎等。

在其它系统病变影响到消化系统,出现胃失通降病理现象者,亦常采用苦辛通降法治疗。

周师应用苦辛通降法的证候病机为邪阻中焦,胃气郁滞,通降失常;临床特点为口干苦粘腻,苔黄浊腻或罩灰,或底白罩黄,舌质红,脉弦滑或兼数;病理因素以热郁为主,并兼夹其它病邪,如寒、痰、湿等,而见寒热错杂、痰热互结、湿热中阻、胃热火郁等证候。

如痞满疼痛单纯由于寒邪、痰饮、湿浊、食滞、中虚等所致,而无热郁的病理表现,周师则不用本法治疗。

苦辛通降法常用的苦寒类药有黄连、黄芩、山栀等,它们均具清热泄痞作用,周师善于根据所治病证,结合药物性能的差异甄别使用。

认为黄连、黄芩性燥,清热燥湿,苦而性滞,寒而气燥,守而不走,宜于湿火之证,以口苦而粘,苔黄腻为应用要点。

栀子性润,尤适宜于郁火之证,以口干渴,苔薄黄,舌质红为应用要点。

苦辛通降法常用的辛温药有干姜、半夏、吴萸、苏梗、厚朴等,它们均有理气开痞作用,周师在与苦寒药配合时各取其所长。

如干姜温中散寒,多用于寒热错杂者;半夏化痰和胃,多用于痰热互结者;吴萸入肝解郁,温中理气,多用于肝胃郁火者;厚朴燥湿宽中,多用于湿热中阻者;苏梗理气降逆,多用于热郁气逆者。

周仲瑛临证用药经验简介

周红光;吴勉华

【期刊名称】《中国中医药信息杂志》

【年(卷),期】2008(015)001

【摘要】周仲瑛教授业医50余载,临床、教学、科研均有建树,享誉海内外。

周老临证用药注重把理、法、方、药紧密联系在一起,遵循辨证用药、按法用药的基本原则,结合辨病用药以补充中药新的用途,参以对症用药以缓解主要痛苦,并将个人用药的独特经验上升为理性认识。

用药善于变通,古今经验,常综合运用,且多有发挥,用于临床,多有佳效。

周老常晚的一句话是:“药是医的延续,用药如用兵,药物的选用和组合与疗效密切相关。

”笔者有幸侍诊其侧,获益良多,兹将周老临床用药经验之片爪介绍如下,以飨同道。

【总页数】2页(P86-87)

【作者】周红光;吴勉华

【作者单位】南京中医药大学,江苏,南京,210029;南京中医药大学,江苏,南

京,210029

【正文语种】中文

【中图分类】R249.2

【相关文献】

1.中医名家杨世忠教授临证用药经验简介 [J], 钟军华

2.周仲瑛从瘀热阻窍论治出血性中风急性期经验——周仲瑛瘀热论学术思想临证应

用之二 [J], 陈四清;郭立中

3.周仲瑛从瘀热论治血液系统疾病的临床经验——周仲瑛瘀热论学术思想临证应用之三 [J], 郭立中;陈四清;皇玲玲

4.周仲瑛从湿热瘀毒论治慢性肾脏疾病的临床经验——周仲瑛瘀热论学术思想临证应用之四 [J], 郭立中;陈四清;赵金荣

5.周仲瑛从瘀热论治重型肝炎临证经验——周仲瑛瘀热论学术思想临证应用之一[J], 陈四清;郭立中

因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

基于国医大师周仲瑛临证医案的参附药对集内关联解析一、背景介绍周仲瑛(1903-1988),字伯英,号樗园,是我国近现代著名中医学家。

他擅长用药,尤其以参附为代表的药对集疗法,被誉为“参附为魂”的中医大师。

参附药对集是指参和附两味药物搭配使用,以达到预防和治疗疾病的效果。

周仲瑛的临证医案中对参附药对集的运用具有丰富的经验和独特见解,对中医临床实践有着重要的指导意义。

二、周仲瑛临证医案的特点周仲瑛在其临床实践中,以精湛的医术和丰富的经验积累了大量医案。

他的医案经过严谨的总结和归纳,形成了独特的医案特点,具有较高的参考价值。

周仲瑛临证医案的特点主要包括:1. 精准的辨证施治:周仲瑛擅长辨证施治,能够准确判断病情,对症施治,确保治疗效果。

2. 注重病因病机:周仲瑛注重对病因病机的认识和分析,能够深刻理解疾病的发生发展规律,因病因病机为治疗提供方向和依据。

3. 精细的用药观念:周仲瑛善于用药,特别是对参附药对集的运用上有独到之处,善于结合实际情况,灵活运用药物,达到最佳治疗效果。

4. 重视临证验方:周仲瑛非常重视临证验方,经常根据自己的临床经验及医案总结出新的方药组合,并且积极验证有效。

周仲瑛临证医案具有很高的参考价值,对于研究参附药对集的运用具有重要的意义。

三、参附药对集内关联解析参附药对集是周仲瑛在其临床实践中总结出的一种中医药组合疗法,被认为是他的代表作之一。

参附分别指党参和炮附子,这两味药搭配使用,不仅能够相辅相成,还具有明显的协同作用,对一些疾病的治疗效果显著。

1. 参附药对集的适应症根据周仲瑛的临床经验,参附药对集适用于以下病症:(1)气虚体弱:如乏力无力、食欲不振、倦怠无力等。

(2)脾胃不和:如脘腹胀满、消化不良、食积不化等。

(3)风寒袭表:如半表半里证,表寒里热证等。

(4)胎动不安:如流产习惯性、胎位不正等。

2. 参附药对集的作用周仲瑛认为参附药对集具有以下作用:(1)益气固表:参附药对集能够益气固表,提高机体的免疫力,增强抵抗力,从而抵御外邪侵袭。

关于周仲瑛临证用药经验简介【关键词】临证用药周仲瑛中药配伍周仲瑛教授业医50余载,临床、教学、科研均有建树,享誉海内外。

周老临证用药注重把理、法、方、药紧密联系在一起,遵循辨证用药、按法用药的基本原则,结合辨病用药以补充中药新的用途,参以对症用药以缓解主要痛苦,并将个人用药的独特经验上升为理性认识。

用药善于变通,古今经验,常综合运用,且多有发挥,用于临床,多有佳效。

周老常说的一句话是:“药是医的延续,用药如用兵,药物的选用和组合与疗效密切相关。

”笔者有幸侍诊其侧,获益良多,兹将周老临床用药经验之片爪介绍如下,以飨同道。

1 重视药味特性选药善于从同类药中寻求个性,从共性求个性,充分发挥各种中药的治疗作用。

如发散风寒类药中,麻黄可平喘、紫苏叶能和中、荆芥能止血、防风能止泻,各具殊能;热性药中,附子的热与干姜的热不同;寒性药中,石膏的寒与黄连的寒不同;发散药中,桂枝的发散与麻黄的发散不同;滋阴药中,麦冬滋阴与地黄的滋阴不同;补肾药中,熟地黄补肾阴,肉桂补肾阳;同是一味柴胡,在甲方中是取它的发散、和解作用,在乙方中则利用它的升提作用等。

另外,注意药物炮制与生用的不同。

如半夏在应用时可因不同的炮制而异其性:竹沥制者化热痰;姜汁制者化寒痰;半夏曲消食化痰;仙半夏治实痰;胆汁制半夏治惊痰。

生姜发散风寒、和中止呕;干姜则暖脾胃,回阳救逆;炮姜则温经止血,祛肚脐小腹部寒邪;煨姜则主要用于和中止呕,比生姜而不散,比干姜而不燥。

当归用酒洗后适用于行血活血;炒炭后则适用于止血。

石膏生用则清热泻火;熟用则敛疮止痒。

地黄生用甘寒凉血、养阴清热;熟用则甘湿补肾、滋阴填精。

大黄生用泻力最大,适于急下存阴;蒸熟则泻力缓,适于年老、体衰者;大黄炭虽泻力很小,但却能止大便下血。

荆芥生用为散风解表药;炒炭则成为治产后血晕及子宫出血的有效药物。

牡蛎生用,平肝潜阳、软坚散结、消瘰疬,煅用则敛汗、涩精、止白带。

2 重视脏腑用药如清热燥湿、苦寒泻热类药,黄连清心火而厚脾胃,黄芩泻肺火而清热,黄柏泻肾火而清膀胱湿热等。

周仲瑛教授辨治痹证的经验汪悦(南京中医药大学,江苏南京210029)周仲瑛教授是全国著名的中医内科专家,擅长内科杂症的治疗,在痹证的辨证和治疗方面也有其独特的经验。

1 辨证寒热务必分清痹证主要有风寒湿痹、风湿热痹两类证候,一般而言,如见关节红肿灼热、发热等为热证,如无关节红肿灼热则为寒证,所谓无热便是寒。

在急性期固然可出现表证,如寒证畏寒发热无汗肢节疼重,热证身热有汗不解,历节烦疼,但在慢性期则并无明显寒热表证可据,故切不可与一般外邪伤人皆具表证等同理解。

风寒湿痹,寒湿伤表,用麻黄加术汤;寒湿偏盛,可选乌头汤;三气杂感可选《类证治裁》薏苡仁汤作为基本方,量其偏胜配药;内寒明显者,可选取麻附细辛汤加味,温经散寒;若寒湿伤阳,阳虚阴盛,可予《外科全生集》阳和汤助阳消阴。

风湿热痹,急性期身热明显而有表邪者,多选石膏配剂,风热偏胜,用白虎加桂枝汤风热与湿相搏,用越婢加术汤;湿热痹阻予加减木防己汤;湿热在下者可取《成方便读》四妙丸;湿热与痰瘀互结者,用《丹溪心法》上中下通用痛风方;若风热化火,湿热酿毒,又当参合《千金要方》犀角地黄汤加漏芦、土茯苓、忍冬藤、地龙、苍耳子、海桐皮;邪热伤阴,另用秦艽、功劳叶、白薇、生地、石斛、知母、赤芍等养阴而清络热。

至于寒热错杂者,又当温清并用,寒初化热,应温中有清,用桂枝芍药知母汤;寒湿已趋热化,可予《活人书》白虎加苍术汤,或选用热证诸方;由于风湿热痹每见热与风邪相搏,或湿遏热郁,故常须配伍辛通之品以助疏散宣化,分消三气,不得误认为必具寒热错杂之证,方能配合辛散宣通,如取石膏分别与桂枝、麻黄、苍术配伍,即寓此意。

常用祛风药有桂枝、防风、秦艽、羌活;散寒药有川乌、草乌、麻黄、细辛;除湿药有独活、苍术、木防己、蚕砂;清热药有石膏、知母、黄柏、忍冬藤等。

2 治疗注意病位病性用药痹证病在肢体关节,而部位不一,故应注意病位所在选药。

如痛在上肢项背,用羌活、防风、葛根、片姜黄、桂枝;痛在下肢腰背,用独活、防己、木瓜、蚕砂、川续断、牛膝;痛及全身筋脉,用松节、千年健、伸筋草、威灵仙、路路通。