大学国学导论第三章

- 格式:docx

- 大小:13.18 KB

- 文档页数:8

三、董仲舒思想形成的社会思想背景同学们好,这节课,我们讲授国学经典导论第三章,董仲舒与朱熹第三节,董仲舒思想形成的社会思想背景。

春秋战国时期,周王朝实行的分封制,大大小小前后约有一百多个诸侯国,国家四分五裂,诸侯们连连征战,致使民不聊生。

经过兼并战争,战国时期剩下了七雄并立,及至秦始皇横扫六国,建立了一个真正的统一的大帝国。

秦国疆域东到大海,西达陇西,北抵长城,南至南海,但是秦始皇其实并没有成功治理国家的经验,他的最突出的经验是战争,我们现在看到的秦朝遗迹,就是以武力见长的,比如秦始皇兵马俑,成建制的部队、制式化的武器,秦始皇在马上夺取了天下,却不懂得在马下治理天下,采用的还是战国乱世中产生的极端学说——以商鞅和韩非为代表的法家。

这种学说具有极强的排他性,讲究严刑峻法、权术势的手腕,官民无条件接受君主个人的意志与欲望,君主和国家为了自己欲望和利益的实现可以不择手段。

秦始皇依仗绝对的皇权独断专行,以暴虐临天下,以当时的死刑为例,可谓花样繁多,有腰斩、枭首、弃尸、戮死、车裂、抽胁、镬烹、磔刑、凿颠、坑杀等等,并且还有族株连坐之法,搞得天下人人自危,后人开玩笑说,如果穿越回秦朝,大街上到处都是缺鼻子少耳朵残肢断足的人,完全正常的人反而很少。

从秦末到汉初,全国人口由三千万降到了一千三百万,每两个人之中就要死一个,还有一个都是受过伤的。

秦的急政加暴政及随后的重建统一帝国,造成了经济和民生的极度凋敝。

汉代接手的就是一个秦朝的烂摊子。

《汉书·食货志》说:“汉兴,接秦之敝,诸侯并起,民失作业而大饥谨。

凡米石五千,死者过半。

高祖乃令民得卖子就食蜀汉。

天下既定,民亡盖藏。

自天子不能具醇驷,而将相或乘牛车。

”也就是说,汉代初年面临的是秦朝的种种弊政留下的后遗症,六国诸侯后代纷起争夺天下,老百姓无业可就,无家可归,遍地饥荒,物价飞涨,一百二十斤米就要卖五千钱,天下死于饥荒的人比战乱而死的人要多,刘邦只好让百姓卖子,去蜀汉谋生,天下安定,老百姓却民穷财尽,一点积蓄也无,天子出行想讲个排场,都凑不齐四匹颜色一致的马,公卿则只能乘坐牛车。

天问国际学校国学经典诵读《大学》第二章《康诰》曰:“克明德。

”《太甲》曰:“顾諟天之明命。

”《帝典》曰:“克明峻德。

”皆自明也。

译文《康诰》说:‚能够弘扬光明的品德。

‛《太甲》说:‚念念不忘这上天赋予的光明禀性。

‛《尧典》说:‚能够弘扬崇高的品德。

‛这些都是说要自己弘扬光明正大的品德。

注释(01)康诰:《尚书·周书》中的一篇。

《尚书》是上古历史文献和追述古代事迹的一些文章的汇编,是”五经”之一,称为“书经”。

全书分为《虞书》、《夏书》、《商书》、《周书》四部分。

(02)克:能够。

(03)大甲:即《太甲》,《尚书·商书》中的一篇。

(04)顾:思念。

是:此。

明命:光明的禀性。

(05)帝典:即《尧典》,《尚书·虞书》中的一篇。

(06)克明峻德:《尧典》原句为“克明俊德”。

俊:与“峻”相通,意为大、崇高等。

(07)皆:都,指前面所引的几句话。

《大学》第三章汤之《盘铭》曰:“苟日新,日日新,又日新。

”《康诰》曰:“作新民。

”《诗》曰:“周虽旧邦,其命维新。

”是故君子无所不用其极。

译文商汤王刻在洗澡盆上的箴言说‛如果能够一天新,就应保持天天新,新了还要更新。

‛《康诰》说:‚激励人弃旧图新。

‛《诗经》说,‚周朝虽然是旧的国家,但却禀受了新的天命。

‛所以,品德高尚的人无处不追求完善。

注释(01)汤:即成汤,商朝的开国君主。

盘铭:刻在器皿上用来警戒自己的箴言。

这里的器皿是指商汤的洗澡盆。

(02)苟:如果。

新:这里的本义是指洗澡除去身体上的污垢,使身体焕然一新,引申义则是指行精神上的弃旧图新。

(03)作:振作,激励。

新民:即“经”里面说的“亲民”,实应为“新民”。

意思是使新、民新,也就是使人弃旧图新,去恶从善。

(04)“《诗曰》”句:这里的《诗》指《诗经.大雅.文王》。

周,周朝。

旧邦,旧国。

其命,指周朝所禀受的天命。

维:语助词,无意义。

(05)是故君子无所不用其极:所以品德高尚的人无处不追求完善。

五、朱熹的民本思想同学们好,这节课我们讲授国学经典导论第三章董仲舒与朱熹,第十一节朱熹的民本思想。

在中国传统文化的殿堂里,原始的民本主义学说起源于西周初期奉行仁政、总结了商纣灭亡教训的开明政治家集团,最著名的表述是《尚书•泰誓》中的“天视自我民视,天听自我民听”和“敬天保民”的基本政治理念。

虽然西周成康之治以后,统治者很少按此对待人民,但这个理念是没有人出来予以否认的。

古代民本主义思想的主要传承者和弘扬者,是像孔子、孟子这样的出身士大夫底层乃至平民家庭的知识分子。

因为在这样的社会阶层既可以受到起码的教育,又由于他们处于一种对国家、社会、民众所面临的问题最为客观而最有利的观察和审视、思考的位置,在生产生活方式、价值观人生观和基本情感体验如喜怒哀乐上与民众最为接近,最容易相互认知、同情和关爱。

如孔子提倡的“仁”、“义”、“礼”、“智”、“信”学说追求的是人的价值、人的尊严、人的和睦,是古代的人本主义;孟子希望以“仁政”重新使天下“定于一”,提出的“民贵君轻”,对民本主义进行了全面阐释和总结。

除了著名的“民为贵、社稷次之、君为轻”命题外,他还充分肯定了民众有秉天述己、替天行道、借天易君,也包括起义推翻暴君的权利。

朱熹与孔孟一样,恰恰也是出身于这一社会阶层,且一生多数时候依然处于或接近这一阶层;原始的孔子、孟子的学说和思想又是他自幼在父亲教导下学习的主要对象,对朱熹的成长影响至大。

尤其是孟子,朱熹自接受启蒙教育开始就深受孟子学说和为人的深刻影响。

可以说孟子是对他影响最大的思想家。

“某十数岁时,读《孟子》言‘圣人与我同类者’,喜不可言。

”朱熹一直喜欢《孟子》,并长期研习体验它的内涵。

他的名言“国以民为本,社稷亦为民而立”等许多民本主义思想都集中在《四书集注·孟子集注》里,既是这两位伟大思想家跨越一千多年的唱和,也是朱熹对民本主义与时俱进的发展。

而宋代理学代表人物普遍具有对民众、国家命运的深度关怀和责任担当意识,大大超过魏晋以来历朝士大夫。

国学导论期末重点总结首先,国学导论是一门研究中国传统文化的学科,其理论体系包括了中国古代经典文化的研究,古代文化的研究,中国思想史的研究以及文化思想的研究等等。

这些方面的研究都是相互关联的,有机地构成了国学导论的核心。

在学习过程中,我们详细研究了《诗经》、《论语》、《孟子》等经典文化,了解了这些经典对中国文化的重要影响,以及对后世的意义。

同时,我们也学习了中国古代的文化,如礼制、音乐等方面的文化。

这些文化不仅是中国传统文化的重要组成部分,也是中国古代社会发展的重要标志。

其次,在研究中国传统文化的过程中,我们还深入了解了中国古代的思想史。

中国有着悠久的思想传统,如儒家、道家、法家、墨家等等,每个思想都有其独特的理论体系和认识方式。

我们学习了儒家的仁义礼智信、道家的无为而治、法家的法律制度、墨家的兼爱非攻等等思想,深入了解了这些思想在中国古代社会的影响和作用。

这些思想对中国传统文化和中国社会政治发展产生了重要影响,并且对今天的中国社会仍然具有重要的价值。

此外,国学导论还研究了中国传统文化思想史。

在这个过程中,我们学习了古代的文化思想,如儒学的中庸之道、道家的自然观念、佛教的解脱之道等等。

我们了解了这些文化思想的起源和发展,以及对中国文化的影响和作用。

中国传统文化思想包含了丰富的哲学理论、艺术领域的创作和科学思维等等,这些思想不仅是中国古代文化的瑰宝,也是中国传统文化智慧的结晶。

综上所述,国学导论是一门研究中国传统文化的综合性学科,其研究对象主要包括经典文化、古代文化、文化思想以及思想史等方面。

通过学习这门课程,我们深入了解了中国传统文化的各个方面,了解了其在中国历史中的地位和作用,同时也对中国现代社会的发展产生了深远影响。

这门课程不仅加深了我们对中国传统文化的理解和认识,也提高了我们的综合素质和人文素养,对我们的学习和生活都有着重要的意义。

《国学导论》复习大纲单选题(30题,30分)判断题(10题,20分)简答题(2题,15分)论述题(二选一,20分)注意:1.第一、三、五章结合起来复习;2.简答题、论述题分点答题,按点给分,既要有观点也要有论述第一章经学导论1.《汉书·艺文志》对儒家的评价:班固:“儒家者流,盖出于司徒之官,助人君顺阴阳明教化者也。

”2.儒家学说的先驱,“元圣”:周公被后世儒生称为“元圣”,被视为儒家学说的先驱。

3.思孟学派和西河学派的代表人物:思孟学派:子思,孟子。

西河学派:子夏,荀子。

4.儒学的旨归:基本立场在于以人为本,即把人作为全部社会关系的核心进行思考。

主导倾向在于政治批判,她们采用这一理想主义的精神来观察政治行为。

根本立意在于君子人格的培养与塑造。

关注焦点在于人伦秩序,认为治国之道是国、家、身三者统一,天下之本在国,国之本在家,家之本在身。

5.“六经”“十三经”“四书”“六艺”“六经”:《诗经》《尚书》《仪礼》《乐经》《周易》《春秋》其中《周易》为群经之首。

“十三经”:《周易》《尚书》《诗经》《周礼》《仪礼》《礼记》《左传》《公羊传》《谷梁传》《论语》《孝经》《孟子》《尔雅》其中《左传》是以经学的眼光来叙述历史史实,开启了中国史学与经学互为表里、寓褒贬于叙事的书写传统,成为中国古史研究的基准、古史撰述的成法与历史评判的鉴戒。

《论语》是孔子弟子及其再传弟子编订的孔子言论集,共二十篇,以语录体的形式记录孔子及弟子言行,体现了孔子的政治主张、伦理思想、道德观念、人文修为等。

“四书”:《大学》《中庸》《论语》《孟子》其中由朱熹将《礼记》中的《大学》《中庸》两篇单独抽出来,与《论语》《孟子》合并汇集。

“六艺”:礼乐射御书数6.四部分类法的形成:正是以《隋书·经籍志》为标志,确立了古籍的四部分类法,经部成为目录学上最基本的分类,位列群书之首。

第二章史学导论1.中国史书形成与发展的四个阶段:第一阶段为先秦时期,经史不分;第二阶段为秦至西汉,自司马迁著《史记》后,史书开始系统而自觉地撰写;第三阶段为东汉到隋唐,国家开始设立修史机构,史书多为官修,史部著作正式成为独立门类;第四阶段为宋元明清,史书官私兼存,著作内容大增,体例创新多变,史学认知亦趋向多元化发展。

课时:2课时年级:高中教学目标:1. 知识目标:理解《大学》第三章的基本内容,掌握“诚意”、“正心”的内涵。

2. 能力目标:培养学生阅读文言文的能力,提高学生的逻辑思维能力。

3. 情感目标:激发学生对国学的热爱,培养学生树立正确的人生观和价值观。

教学重点:1. 理解“诚意”、“正心”的内涵。

2. 分析“诚意”、“正心”在人生中的作用。

教学难点:1. 理解“诚意”、“正心”在现代社会中的实际意义。

2. 分析“诚意”、“正心”与个人品德修养的关系。

教学过程:第一课时一、导入1. 播放《大学》第三章的朗读视频,让学生初步感受文言文的韵味。

2. 引导学生思考:本章主要阐述了哪些内容?二、自主学习1. 学生自读《大学》第三章,理解基本内容。

2. 教师提问,检查学生对文章的理解。

三、课堂讲解1. 解释“诚意”、“正心”的内涵。

2. 分析“诚意”、“正心”在人生中的作用。

3. 结合实际,探讨“诚意”、“正心”在现代社会中的意义。

四、课堂讨论1. 学生分组讨论:“诚意”、“正心”在个人品德修养中的作用。

2. 各小组代表发言,分享讨论成果。

第二课时一、复习导入1. 回顾上一节课的内容,引导学生回忆“诚意”、“正心”的内涵及其作用。

2. 提问:如何将“诚意”、“正心”应用到日常生活中?二、课堂讲解1. 结合实际案例,分析“诚意”、“正心”与个人品德修养的关系。

2. 阐述“诚意”、“正心”在现代社会中的实际意义。

三、课堂讨论1. 学生分组讨论:如何在自己的生活中践行“诚意”、“正心”?2. 各小组代表发言,分享讨论成果。

四、总结1. 教师总结本章内容,强调“诚意”、“正心”在人生中的重要意义。

2. 布置作业,要求学生结合自身实际,撰写一篇关于“诚意”、“正心”的感悟文章。

教学评价:1. 课堂参与度:观察学生在课堂上的发言和讨论情况。

2. 知识掌握程度:通过提问和作业检查学生对本章内容的理解程度。

3. 情感态度:关注学生在学习过程中的情感变化,了解学生对国学的热爱程度。

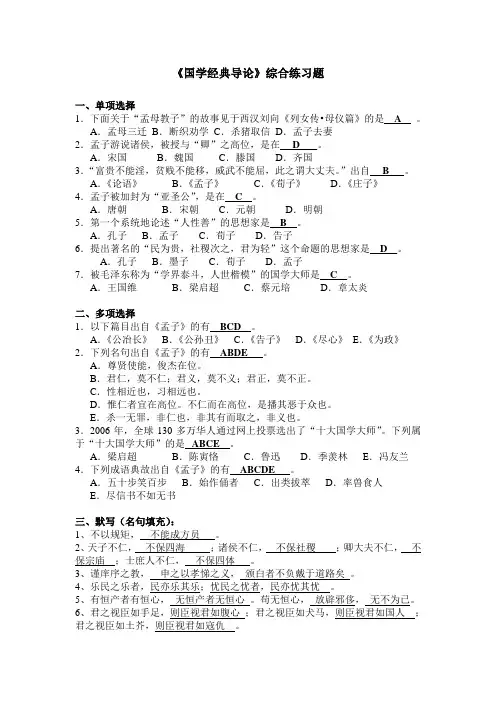

《国学经典导论》综合练习题一、单项选择1.下面关于“孟母教子”的故事见于西汉刘向《列女传•母仪篇》的是 A 。

A.孟母三迁B.断织劝学C.杀猪取信D.孟子去妻2.孟子游说诸侯,被授与“卿”之高位,是在__ D ___。

A.宋国B.魏国C.滕国D.齐国3.“富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈,此之谓大丈夫。

”出自__ B_ 。

A.《论语》B.《孟子》C.《荀子》D.《庄子》4.孟子被加封为“亚圣公”,是在 C 。

A.唐朝B.宋朝C.元朝D.明朝5.第一个系统地论述“人性善”的思想家是 B 。

A.孔子B.孟子C.荀子D.告子6.提出著名的“民为贵,社稷次之,君为轻”这个命题的思想家是__D__。

A.孔子B.墨子C.荀子D.孟子7.被毛泽东称为“学界泰斗,人世楷模”的国学大师是__C__。

A.王国维B.梁启超C.蔡元培D.章太炎二、多项选择1.以下篇目出自《孟子》的有BCD 。

A.《公冶长》B.《公孙丑》C.《告子》D.《尽心》E.《为政》2.下列名句出自《孟子》的有__ABDE___。

A.尊贤使能,俊杰在位。

B.君仁,莫不仁;君义,莫不义;君正,莫不正。

C.性相近也,习相远也。

D.惟仁者宜在高位。

不仁而在高位,是播其恶于众也。

E.杀一无罪,非仁也,非其有而取之,非义也。

3.2006年,全球130多万华人通过网上投票选出了“十大国学大师”。

下列属于“十大国学大师”的是_ ABCE__。

A.梁启超B.陈寅恪C.鲁迅D.季羡林E.冯友兰4.下列成语典故出自《孟子》的有__ABCDE___。

A.五十步笑百步B.始作俑者C.出类拔萃D.率兽食人E.尽信书不如无书三、默写(名句填充):1、不以规矩,不能成方员。

2、天子不仁,不保四海;诸侯不仁,不保社稷;卿大夫不仁,不保宗庙;士庶人不仁,不保四体。

3、谨庠序之教,申之以孝悌之义,颁白者不负戴于道路矣。

4、乐民之乐者,民亦乐其乐;忧民之忧者,民亦忧其忧。

5、有恒产者有恒心,无恒产者无恒心。

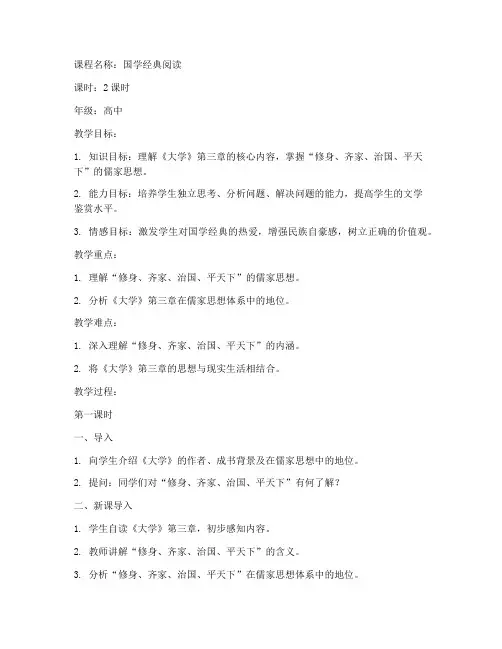

课程名称:国学经典阅读课时:2课时年级:高中教学目标:1. 知识目标:理解《大学》第三章的核心内容,掌握“修身、齐家、治国、平天下”的儒家思想。

2. 能力目标:培养学生独立思考、分析问题、解决问题的能力,提高学生的文学鉴赏水平。

3. 情感目标:激发学生对国学经典的热爱,增强民族自豪感,树立正确的价值观。

教学重点:1. 理解“修身、齐家、治国、平天下”的儒家思想。

2. 分析《大学》第三章在儒家思想体系中的地位。

教学难点:1. 深入理解“修身、齐家、治国、平天下”的内涵。

2. 将《大学》第三章的思想与现实生活相结合。

教学过程:第一课时一、导入1. 向学生介绍《大学》的作者、成书背景及在儒家思想中的地位。

2. 提问:同学们对“修身、齐家、治国、平天下”有何了解?二、新课导入1. 学生自读《大学》第三章,初步感知内容。

2. 教师讲解“修身、齐家、治国、平天下”的含义。

3. 分析“修身、齐家、治国、平天下”在儒家思想体系中的地位。

三、课堂讨论1. 学生分组讨论以下问题:(1)《大学》第三章中“修身、齐家、治国、平天下”的具体内容有哪些?(2)“修身、齐家、治国、平天下”之间的关系是怎样的?(3)在现实生活中,我们如何践行“修身、齐家、治国、平天下”?2. 各组代表发言,教师点评。

四、课堂小结1. 教师总结《大学》第三章的核心内容。

2. 强调“修身、齐家、治国、平天下”在儒家思想体系中的重要性。

第二课时一、复习导入1. 回顾上一节课所学内容。

2. 提问:同学们对“修身、齐家、治国、平天下”的内涵有何理解?二、深入学习1. 学生自读《大学》第三章,深入理解“修身、齐家、治国、平天下”的内涵。

2. 教师讲解《大学》第三章在儒家思想体系中的地位。

三、案例分析1. 教师提供现实生活中的案例,引导学生分析如何践行“修身、齐家、治国、平天下”。

2. 学生分组讨论,各组代表发言。

四、课堂小结1. 教师总结本节课所学内容。

课时:2课时教学目标:1. 知识目标:掌握第三章中的生字词、成语和重点句子的注音。

2. 能力目标:提高学生的注音能力,培养学生正确、流利、有感情地朗读课文的能力。

3. 情感目标:激发学生对中华传统文化的兴趣,培养学生的爱国情怀。

教学内容:1. 课文:《大学》第三章2. 生字词:仁、义、礼、智、信、修身、齐家、治国、平天下等3. 成语:修身齐家、治国平天下、仁者爱人等教学过程:第一课时一、导入1. 回顾上一节课的学习内容,检查学生对生字词的掌握情况。

2. 引导学生思考:《大学》是我国古代一部重要的儒家经典,它对我们的学习和生活有哪些启示?二、新课导入1. 介绍《大学》的作者和成书背景。

2. 阅读课文,引导学生了解本章内容。

三、学习生字词1. 学生自主阅读课文,圈出生字词。

2. 教师带领学生逐一学习生字词,讲解其意思和注音。

3. 学生跟读,巩固生字词。

四、学习成语1. 教师讲解成语的含义和用法。

2. 学生通过查阅资料,了解成语的来源和演变。

3. 学生练习使用成语造句。

五、朗读课文1. 学生自读课文,注意生字词的读音和句子的停顿。

2. 教师指导学生朗读,注意语调、语速和语气。

3. 学生分组朗读,互相评价。

六、课堂小结1. 教师总结本章重点内容,强调生字词和成语的重要性。

2. 学生分享学习心得,提出疑问。

第二课时一、复习导入1. 回顾上一节课的学习内容,检查学生对生字词、成语的掌握情况。

2. 引导学生思考:如何将《大学》中的智慧运用到我们的学习和生活中?二、课堂活动1. 学生分组讨论,分析《大学》第三章中的修身、齐家、治国、平天下的关系。

2. 每组派代表分享讨论成果,教师点评。

三、拓展阅读1. 学生阅读《大学》其他章节,了解儒家思想。

2. 教师引导学生思考:如何将儒家思想与现代社会相结合?四、课堂小结1. 教师总结本章重点内容,强调修身、齐家、治国、平天下的重要性。

2. 学生分享学习心得,提出疑问。

五、作业布置1. 学生课后复习本章内容,巩固生字词和成语。

国学经典诵读——《大学》1-5章第一篇:国学经典诵读——《大学》1-5章国学经典诵读——《大学》1-5章第一章大学之道,在明明德,在亲民,在止于至善。

知止而后有定,定而后能静,静而后能安,安而后能虑,虑而后能得。

物有本末,事有终始。

知所先后,则近道矣。

古之欲明明德于天下者,先治其国。

欲治其国者,先齐其家;欲齐其家者,先修其身;欲修其身者,先正其心;欲正其心者,先诚其意;欲诚其意者,先致其知;致知在格物。

物格而后知至,知至而后意诚,意诚而后心正,心正而后身修,身修而后家齐,家齐而后国治,国治而后天下平。

自天子以至于庶人,壹是皆以修身为本。

其本乱而末治者否矣。

其所厚者薄,而其所薄者厚,未之有也。

第二章《康诰》曰:“克明德。

”《太甲》曰:“顾諟天之明命。

”《帝典》曰:“克明峻德。

”皆自明也。

第三章汤之《盘铭》曰:“苟日新,日日新,又日新。

”《康诰》曰:“作新民。

”《诗》曰:“周虽旧邦,其命维新。

”是故君子无所不用其极。

第四章《诗》云:“邦畿千里,维民所止。

”《诗》云:“缗蛮黄鸟,止于丘隅。

”子曰:“于止,知其所止,可以人而不如鸟乎?”《诗》云:“穆穆文王,于缉熙敬止!”为人君,止于仁;为人臣,止于敬;为人子,止于孝;为人父,止于慈;与国人交,止于信。

《诗》云:“瞻彼淇澳,菉竹猗猗。

有斐君子,如切如磋,如琢如磨。

瑟兮僴兮,赫兮喧兮。

有斐君子,终不可喧兮!”“如切如磋”者,道学也。

“如琢如磨”者,自修也。

“瑟兮僴兮”者,恂栗也。

“赫兮喧兮”者,威仪也。

“有斐君子,终不可喧兮”者,道盛德至善,民之不能忘也。

《诗》云:“於戏,前王不忘!”君子贤其贤而亲其亲,小人乐其乐而利其利,此以没世不忘也。

第五章子曰:“听讼,吾犹人也。

必也使无讼乎!”无情者不得尽其辞。

大畏民志,此谓知本”。

第二篇:诵读国学经典《大学》偶感亲爱的,你要做一块玉----诵读国学经典《大学》偶感做一块玉,不骄,不媚,不糙,不浊,在千千万万的琢磨中温润起来。

01-03 学而不厌诲人不倦同学们好,这节课我们讲第一章孔子与论语的第三节学而不厌诲人不倦孔子品格高尚又是一个一生都在追求真、善、美,一生都在追求理想的社会的勤奋学习的人。

1.发愤忘食,乐以忘忧孔子在63岁的时候,曾经这样形容自己:“发愤忘食,乐以忘忧,不知老之将至。

”。

这是因为叶公向子路打听孔子情况时,当时子路未能圆满回答。

孔子听说这件事后就对子路说:“仲由,你为什么不对他说:‘他这个人呀,学习起道理来不知疲倦,教导人全不厌烦,发愤学习时忘记了吃饭,快乐时忘记了忧愁,以致于连衰老就将到来也不知道’。

”这是孔子自述其心态,“发愤忘食,乐以忘忧”,连自己老了都觉察不出来。

孔子从读书学习和各种活动中体味到了无穷乐趣,是典型的现实主义和乐观主义者,他不为身旁的小事而烦恼,表现出积极向上的精神面貌。

此时孔子已带领弟子周游列国9个年头,历尽艰辛,不仅未得到诸侯的任用,还历经风险,但孔子并不灰心,仍然乐观向上,坚持自己的理想,甚至是明知其不可为而为之2.学而不厌,诲人不倦孔子以好学著称,对于各种知识都表现出浓厚的兴趣,因此他多才多艺,知识渊博,在当时是出了名的,几乎被当成无所不知的圣人,但孔子自己不这样认为,孔子曰:“若圣与仁,则吾岂敢?抑为之不厌,诲人不倦,则可谓云尔已矣。

”他十分谦虚地说,如果说到仁与圣,那么我怎么敢当!不过朝着圣与仁的方向努力而不厌其烦地做,教诲别人也从不感觉疲倦,我认为我是做到了的。

孔子学无常师,谁有知识,谁那里有他所不知道的东西,他就拜谁为师,因此说“三人行,必有我师焉”。

孔子晚年喜欢钻研《周易》,十分的刻苦勤奋,以致把编穿书简的牛皮绳子也弄断了多次。

他还说:“再让我多活几年,这样的话,我对《周易》的文辞和义理就能够充分掌握理解了。

”晚年的孔子在正乐的同时,对《诗》、《书》等古代文献就进行了整理。

周予同先生总结说:“孔子根据自己的哲学、政治和历史的见解,对大量古代文献进行筛选,整理编次成《易》、《书》、《诗》、《礼》、《乐》、《春秋》,作为自己设教讲学的六种教本。

一、国学经典导论复习内容1、(第三章)“罢黜百家,独尊儒术”的历史内涵和影响是什么? (P102)“罢黜百家,独尊儒术"的主张是以春秋“大一统”观念作为依据的。

这种“罢黜”有两种内涵:其一、对其他学派及其学说并未禁止,但在官学里只尊崇儒家学说;掌握儒家学说并能运用者才可能在政治上被重用。

其二、董仲舒和其他重要汉儒所复兴的儒家学说,既有对先秦儒家学说的继承、弘扬,也兼容杂糅了其他学派(如法家、名家、阴阳家等)思想的一些合理成分。

影响:这是中国思想文化的一次重要转变,从此,儒家思想在封建帝国的意识形态领域取得了主导地位。

2、(第三章)朱熹对孟子民本主义思想的继承和弘扬 (P109)朱熹是孟子“民贵君轻”学说的忠实传承与弘扬者,自接受启蒙教育始就深受孟子学说和为人的深刻影响。

他的《四书集注·孟子集注》集中了大多民本思想,是朱熹和孟子两位伟大思想家跨越千年的唱和,也是他对民本主义与时俱进的发展。

从他刚直不阿、矢志不移地坚守并实践自己的理想信念来看,他在理论上、思想上、和行动上都是宋朝的孟子。

他的一生除用大量心血教授门徒、著立学说、以重建国家所需要的意识形态和伦理道德规范外,可用严格要求君主、抗击朝廷权奸、痛揭各种稗政、严惩贪官豪猾、为民排忧解难五个方面来予以基本归纳,其爱憎取向十分鲜明。

3、(第五章)你认为佛教对中国文化什么方面充实最多?(P196)一、佛教与哲学;二、佛教与伦理道德;三、佛教与文学;四、佛教与语言;五、佛教与艺术;六、佛教与科学;七、佛教与道教;八、佛教与民间宗教;九、佛教与民间习俗十、佛教与社会心理(这一题需要大家结合课本详细内容回答,注意“最多”)4、(第五章)禅宗的主要特点表现在什么地方?(P205)禅宗的特色在于:传道授学、讲求心领神会,强调顿悟,无需语言表达。

一方面,它与内容无关,包罗万象,一切皆属禅。

另一方面,它与人性相联系,希望人们不要执迷于表面现象,而是用心感受,去领悟其中所蕴含的深刻人生哲理。

课程名称:《国学》授课班级:XX级XX班授课时间:2课时教学目标:1. 知识目标:(1)了解第三章的基本内容,包括其核心观点和主要思想。

(2)掌握《国学》第三章中的关键概念和术语。

(3)理解第三章所阐述的国学思想及其在现代社会的意义。

2. 能力目标:(1)培养学生分析、理解国学经典的能力。

(2)提高学生运用国学知识解决实际问题的能力。

(3)增强学生对中国传统文化的认同感和自豪感。

3. 情感目标:(1)激发学生对国学经典的兴趣和热爱。

(2)培养学生对传统文化的敬畏之心。

(3)树立学生的文化自信,培养民族精神。

教学重点:1. 理解第三章的核心观点和主要思想。

2. 掌握关键概念和术语。

3. 分析国学思想在现代社会的意义。

教学难点:1. 理解国学思想的历史背景和演变过程。

2. 将国学思想与现代生活相结合。

教学过程:第一课时一、导入1. 复习上一节课所学内容,引导学生回顾《国学》第一章和第二章的主要观点。

2. 提出问题:第三章将带领我们走进怎样的国学世界?二、新课讲授1. 讲解第三章的核心观点和主要思想。

2. 介绍关键概念和术语,如“仁”、“礼”、“道”等。

3. 分析国学思想的历史背景和演变过程。

三、课堂讨论1. 组织学生讨论:第三章所阐述的国学思想有哪些值得我们学习和借鉴的地方?2. 引导学生思考:如何在现代社会中运用国学思想?四、课堂小结1. 总结本章的主要内容。

2. 强调学习国学的重要性。

第二课时一、复习1. 回顾第三章的核心观点和主要思想。

2. 复习关键概念和术语。

二、案例分析1. 选择一个与国学思想相关的案例,让学生分析案例中体现的国学思想。

2. 引导学生思考:如何将国学思想运用到实际生活中?三、课堂讨论1. 组织学生讨论:国学思想在现代社会的意义有哪些?2. 引导学生思考:如何传承和发扬国学文化?四、课堂小结1. 总结本章的主要内容。

2. 强调学习国学的重要性,鼓励学生将国学思想融入到日常生活中。

国学导论第三章《董仲舒与朱熹》答案

1.董仲舒被誉为__________。

A.宗圣

B.亚圣

C.汉代孔子

D.复圣

教师批阅

正确答案C

2.导致礼崩乐坏最基本原因是__________。

A.周天子对诸侯王的控制逐渐削弱

B.诸侯割据混战

C.生产力的发展

D.周边民族侵略

教师批阅

正确答案C

3.汉代初年采取的治国学说是___________。

A.儒家

B.墨家

C.法家

D.黄老学说

教师批阅

正确答案D

4.董仲舒指出汉朝革除秦敝的关键是___________。

A.修饬“仁义礼智信五常之道”

B.约束君主

C.君主励精图治

D.经济建设

教师批阅

正确答案A

5.董仲舒的学说能被帝王采纳,主要是因为_________。

A.君王贤明开通

B.时代有足够的精神、物质、学术积淀

C.儒家是显学

D.充满理想主义

教师批阅

正确答案B

6.宋代理学的集大成者是________。

A.周敦颐

B.程颢

C.朱熹

D.张载

教师批阅

正确答案C

7.理学认为宇宙的本原是________。

A.道

B.理

C.仁

D.性

教师批阅

正确答案B

8.朱熹认为,“理”在万物中各有表现,他称之为“________”。

A.气

B.形

C.象

D.道

教师批阅

正确答案A

9.被理学家们认为是“初学入德之门”的要籍的是________。

A.《中庸》

B.《论语》

C.《孝经》

D.《大学》

教师批阅

正确答案D

10.理学家们认为实现自己理想的最佳方式是__________。

A.著书立说

B.致君泽民

C.教书育人

D.惩处豪强

教师批阅

正确答案B

11.董仲舒对中华文明的贡献有_______________。

A.上承孔子下启朱熹

B.构建了新的儒学体系

C.糅合了先秦各家思想学说

D.为汉王朝培养了一批人才

E.复兴了被扼杀达百余年之久的儒家文化

教师批阅

正确答案ABCDE

12.能代表“礼崩乐坏”的现象有__________。

A.信陵君窃符救赵

B.诸侯割据混战

C.盗跖“肝人之肉”

D.郑伯克段于鄢

E.楚穆王弑父

教师批阅

正确答案ABCDE

13.董仲舒影响中华文明的重要文献叫___________。

A.天人三策

B.盐铁论

C.美芹十论

D.贤良对策

教师批阅

正确答案AD

14.董仲舒的“三纲”指的是_________。

A.子为母纲

B.父为子纲

C.夫为妻纲

D.君为臣纲

E.臣为君纲

教师批阅

正确答案BCD

15.董仲舒的有哪些主张被采纳实行________。

A.君主专制

B.抑黜百家

C.兴办学校

D.征讨匈奴

E.官员选拔制度

教师批阅

正确答案BCE

16.朱熹在地域上的影响,包含了________等地区。

A.中国

B.欧洲

C.日本

D.东南亚

E.韩国

教师批阅

正确答案ABCDE

17.依照朱熹的标准,_________是“人欲”。

A.夫妇情感

B.寒而思衣

C.喜欢美食

D.饥而思食

E.与民争利

教师批阅

正确答案CE

18.“四子书”的写作者是_________。

A.朱熹

B.子思

C.孟子及门徒

D.孔子

E.曾子

教师批阅

正确答案BCE

19.“为天地立志,为生民立道,为去圣继绝学,为万世开太平”,这句话中蕴含了理学家们_________。

A.对民众关怀

B.对国家命运关注

C.责任意识

D.入世情怀

E.致君泽民的追求

教师批阅

正确答案ABCDE

20.下面哪些书院与朱熹有关系_________。

A.白鹿洞书院

B.岳麓书院

C.石鼓书院

D.寒泉精舍

E.武夷精舍

教师批阅

正确答案ABCDE

21.董仲舒的“天人三策”只是对汉朝汉武帝时期有很大的贡献。

A. 对

B. 错

教师批阅

正确答案错

22.在董仲舒看来,君主是否能探求正确的治国之道,全在于臣子们的督促。

A. 对

B. 错

教师批阅

正确答案错

23.汉代初年的局面很适合儒家思想确立正统地位。

A. 对

B. 错

教师批阅

正确答案错

24.宋代的理学曾经一度被称为“伪学”。

A. 对

B. 错

教师批阅

正确答案对

25.朱熹在他生活的时代,其思想就已经被当做是官方意识形态了。

A. 对

B. 错

教师批阅

正确答案错

26.按照儒家的正统观念,长乐老冯道一生在唐、晋、汉、周四朝为臣,侍奉了近十个皇帝,位居将相高位二十余年,是没有节操的表现。

A. 对

B. 错

教师批阅

正确答案对

27.宋代的科举考试很发达,官僚政治成就突出,是理学在起着推动作用。

A. 对

B. 错

教师批阅

正确答案错

28.相比起“五经”,“四书”比较通俗易懂。

A. 对

B. 错

教师批阅

正确答案对

29.《四书章句集注》中,《大学》、《中庸》的注释称为“集注”,《论语》、《孟子》的注释因为引用他人的说法较多,所以称为“章句”。

A. 对

B. 错

教师批阅

正确答案错

30.朱熹看重教育问题,认为所有人都应该入小学和大学。

A. 对

B. 错

教师批阅

正确答案错。