3.染色体、染色质和核小体

- 格式:pdf

- 大小:5.48 MB

- 文档页数:82

染色质与染色体是由DNA、组蛋白、非组蛋白及RNA等组成的核蛋白复合体,是遗传信息的载体。

是同一种物质在细胞周期的不同时期中所表现的两种不同的存在形式。

染色质是细胞间期核内伸展开的DNA蛋白纤维。

染色体是高度螺旋化的DNA蛋白纤维,是在细胞分裂期看得见的可用染料染色的条状结构。

染色质的分类:常染色质:1.伸展状态,螺旋化程度低,用碱性染料染色时着色浅而均匀的染色质。

2.单一序列DNA和中度重复序列DNA,具有转录活性。

3.大部分位于间期核的中央,一部分介于异染色质之间。

4.在细胞分裂期,常染色质位于染色体的臂异染色质:1.螺旋化程度高,处于凝集状态,碱性染料染色时着色较深。

2.一般位于核的边缘或围绕在核仁的周围。

3.转录不活跃或无转录活性。

4.可分为结构异染色质和兼性异染色质。

结构异染色质:在各种细胞类型的细胞周期中(除复制期外)都呈浓缩状态,由高度重复的DNA序列构成;在中期染色体上常位于染色体的着丝粒区,端粒区、次缢痕等部位;具有遗传惰性,不转录也不编码蛋白质;在复制行为上,较常染色质早聚缩晚复制。

兼性异染色质:在某些细胞类型或在一定发育阶段,原来的常染色质聚缩,丧失转录活性,变为异染色质。

兼性异染色质的总量随细胞类型而变化,一般胚胎细胞含量少,高度分化的细胞含量较多,说明随着细胞分化,较多的基因渐次以聚缩状态而关闭。

因此,染色质的压缩折叠可能是关闭基因活性的一种途径。

随体:染色体的臂上凹陷缩窄形成次缢痕,与核仁的形成有关,称为核仁组织区(NOR)。

主缢痕:连接姐妹染色单体的部分染色较浅且向内收缩,被称为主縊痕。

着丝粒:分为动力结构域、中央结构域和配对结构域动粒:端粒:端粒是存在于染色体末端的特化部位。

通常由一简单重复的序列组成,进化上高度保守。

可以保护染色体末端不被降解,并防止与其它染色体的末端融合。

正常染色体每复制一次,端粒序列减少50-100个bp,因而端粒也被称为细胞的生命钟,当端粒缩短到一定程度,即是细胞衰老的标志。

第十章细胞核与染色体本章要点:本章要求掌握核孔复合物、常染色质、异染色质、核定位信号、端粒等基本概念,核膜、核孔复合物的基本结构及其与功能相适应的特点,染色质、染色体的类型、化学组成、核小体的形态结构特征、染色质的超微结构特点。

了解染色体包装的多级螺旋、骨架放射环结构模型、核型分析及分带的原理、巨大染色体的形成机制,掌握核仁的超微结构及功能,了解核基质的组成和功能。

一、名词解释1、染色体2、染色质3、常染色质4、异染色质5、核小体6、核孔7、核仁组织区8、基因组9、核纤层 10、亲核蛋白 11、核基质 12、核型 13、带型 14、核定位信号 15、端粒二、填空题1、细胞核外核膜表面常附有颗粒,且常常与相连通。

2、核孔复合物是特殊的跨膜运输蛋白复合体,在经过核孔复合体的主动运输中,核孔复合体具有严格的选择性。

3、是蛋白质本身具有的、将自身蛋白质定位到细胞核中去的特异氨基酸序列。

4、核孔复合体主要由蛋白质构成,迄今已鉴定的脊椎动物的核孔复合物蛋白成分已达到十多种,其中与是最具代表性的两个成分,它们分别代表着核孔复合体蛋白质的两种类型。

5、细胞核中的区域含有编码rRNA的DNA序列拷贝。

6、染色体DNA的三种功能元件是、、。

7、染色质DNA按序列重复性可分为、、等三类序列。

8、染色质从功能状态的不同上可以分为和。

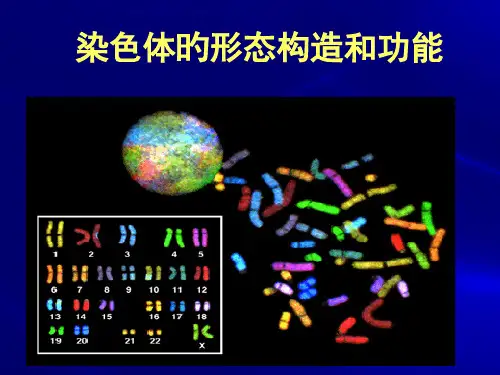

9、按照中期染色体着丝粒的位置,染色体的形态可分为、、、四种类型。

10、着丝粒-动粒复合体可分为、、三个结构域。

11、哺乳类动粒超微结构可分为、、三个区域,在无动粒微管结合时,覆盖在外板上的第4个区称为。

12、核仁超微结构可分为、、三部分。

13、广义的核骨架包括、、。

14、核孔复合体括的结构组分为、、、。

15、间期染色质按其形态特征和染色性能区分为两种类型:和,异染色质又可分为和。

16、DNA的二级结构构型分为三种,即、、。

17、常见的巨大染色体有、。

18、染色质包装的多级螺旋结构模型中,一、二、三、四级结构所对应的染色体结构分别为、、、。

名词解释:1、遗传与变异:生物通过繁殖的方式来繁衍种族,保持生命在世代间的连续,保持子代与亲代的相似与类同,这种现象叫遗传,遗传的本质就是遗传物质通过不断地复制和传递,保持亲代与子代间的相似与类同,与此同时,亲代与子代之间,子代个体之间总存在着不同程度的差异,包括环境差异与遗传物质差异,这种差异就是变异。

2、遗传变异:变异不一定都能遗传,只有由遗传物质改变导致的变异可以传递给后代,这种变异叫遗传变异。

3、遗传学:经典定义:研究生物的遗传和变异现象及其规律的一门学科。

现代定义:(1)在生物的群体、个体、细胞和基因等层次上研究生命信息(基因)的结构、组成、功能、变异、传递(复制)和表达规律与调控机制的一门科学--基因学。

(2)研究基因和基因组的结构与功能的学科。

名词解释:1、性状:在遗传学上,把生物表现出来的形态特征和生理特征统称为性状。

2、相对性状:同一性状的两种不同表现形式叫相对性状。

3、显性性状:孟德尔把F1表现出来的性状叫显性性状,F1不表现出来的性状叫隐性性状。

4、性状分离现象:孟德尔把F2中显现性状与隐性性状同时表现出来的现象叫做性状分离现象。

5、等位基因与非等位基因:等位基因是指位于同源染色体上,占有同一位点,但以不同的方式影响同一性状发育的两个基因。

非等位基因指位于不同位点上,控制非相对性状的基因。

6、自交:F1代个体之间的相互交配叫自交。

7、回交:F1代与亲本之一的交配叫回交。

8、侧交:F1代与双隐性个体之间的交配叫侧交。

9、基因型和表型基因型是生物体的遗传组成,是性状得以表现的内在物质基础,是肉眼看不到的,要通过杂交试验才能检定。

如cc,CC,Cc。

表型是生物体所表现出来的性状,是基因型和内外环境相互作用的结果,是肉眼可以看到的。

如花的颜色性状。

10、纯合体、杂合体由两个同是显性或同是隐性的基因结合的个体,叫纯合体,如CC,cc。

由一个显性基因与一个隐性基因结合而成的个体,叫杂合体,如Cc。

(一)DNA超螺旋双螺旋DNA进一步扭曲盘绕则形成其三级结构,超螺旋是DNA三级结构的主要形式。

自从1965年Vinograd等人发现多瘤病毒的环形DNA的超螺旋以来,现已知道绝大多数原核生物都是共价封闭环(covalently closed circle,CCC)分子,这种双螺旋环状分子再度螺旋化成为超螺旋结构(superhelix或supercoil),如图15-11所示。

有些单链环形染色体(如φ×174)或双链线形染色体(如噬菌体入),在其生活周期的某一阶段,也必将其染色体变为超螺旋形式。

对于真核生物来说,虽然其染色体多为线形分子但其DNA均与蛋白质相结合,两个结合点之间的DNA形成一个突环(loop)结构,类似于CCC分子,同样具有超螺旋形式。

超螺旋按其方向分为正超螺旋和负超螺旋两种。

真核生物中,DNA与组蛋白八聚体形成核小体结构时,存在着负超螺旋。

研究发现,所有的DNA超螺旋都是由DNA拓扑异构酶产生的。

(二)染色质和核小体1.染色质真核生物的染色体(chromasome)在细胞生活周期的大部分时间里都是以染色质(chromatin)的形式存在的。

染色质是一种纤维状结构,叫做染色质丝,它是由最基本的单位棗核小体(nucleosome)成串排列而成的。

DNA是染色体的主要化学成分,也是遗传信息的载体,约占染色体全部成分的27%,另外组蛋白和非组蛋白占66%,RNA占6%.组蛋白(histones)是一种碱性蛋白质,等电点一般在PH10.0以上,其特点是富含二种碱性氨基酸(赖氨酸和精氨酸),根据这两种氨基酸在蛋白质分子中的相对比例,将组蛋白分为五种类型(表15-6)。

表15-6 五种组蛋白分子的基本参数第四节DNA的三级结构与功能来源:考试大【牵手考试大,成功你我他】 2009年6月16日(一)DNA超螺旋双螺旋DNA进一步扭曲盘绕则形成其三级结构,超螺旋是DNA三级结构的主要形式。

医学遗传学一名词解释1、遗传:是指生物繁殖过程中,子代与亲代相似的现象,不仅形态外貌上相似,而且在生物体的结构生理和生化特征等方面都相似一保持世代间的延续,保证物种的相对稳定。

2、变异:是指生物世代间延续的过程中子代与亲代,子代个体之间的差异。

3、单基因病:主要受一对基因所控制的疾病,即由一对染色体(同源染色体)上单个基因或一对等位基因发生突变所引起的疾病。

呈孟德尔式遗传。

4、多基因病:由两对以上(多对或若干对)基因和环境因素共同作用所致的疾病。

5、染色体病:或称染色体异常综合征,是指因为染色体数目异常或结构异常所导致的疾病。

6、基因:基因是特定的DNA片段,带有遗传信息,可通过控制细胞内RNA和蛋白质(酶)的合成,进而决定生物的遗传性状。

7、调空基因:调控基因指可调节控制结构基因表达的基因。

8、结构基因:结构基因指可控制结构基因表达的基因。

9、断裂基因:指编码序列不连续,被非编码序列分隔嵌合排列的断裂形式的基因。

如人类的结构基因。

10、基因组:指生物承受生殖细胞(单倍体细胞)DNA分子的全部基因总和。

11、基因表达:指储存在基因中的遗传信息通过转录和翻译,转变成蛋白质或酶分子,形成生物特定性状的过程。

12、转录:转录指以DNA为膜板,在RNA聚合酶作用下合成RNA的过程,13、翻译:翻译指mRNA指导下的蛋白质生物合成过程。

14:基因突变:基因突变指基因的核苷酸序列或数目发生改变。

15:移码突变:是指DNA链上插入或丢失一、两个或多个碱基时,引起变化点下游的碱基发生位移,密码子重新组合,导致变化点以后多肽的氨基酸种类和序列发生改变。

16:整码突变:指DNA链上密码子之间插入或丢失一个或几个密码子,导致多肽链增加或减少了一个或几个氨基酸,但变化点前后的氨基酸不便。

17:染色质:是一种核蛋白复合体。

呈细丝状。

为细胞间期和中解旋染色体的形态表现。

18:染色体:呈棒状,是有丝分裂期的螺旋化、浓缩了的染色质。

遗传:指亲代与子代之间相似的现象。

变异:指亲代与子代之间、子代个体之间存在的差异。

细胞:生物有机体结构和生命活动的基本单位。

原核细胞:没有核膜包围的核细胞,其遗传物质分散于整个细胞或集中于某一区域形成拟核。

如:细菌、蓝藻等。

真核细胞:有核膜包围的完整细胞核结构的细胞。

多细胞生物的细胞及真菌类。

单细胞动物多属于这类细胞。

染色质:指间期细胞核内由DNA、组蛋白、非组蛋白和少量RNA组成的线性结构,因其易被碱性染料染色而得名,是间期细胞遗传物质存在的主要形式。

染色体:指细胞分裂过程中,由染色质聚缩而呈现为一定数目和形态的复合结构。

常染色质:指间期细胞核内纤细处于伸展状态,并对碱性染料着色浅的染色质。

异染色质:指间期核内聚缩程度高,并对碱性染料着色深的染色质。

姊妹染色单体:一条染色体(或DNA)经复制形成的两个分子,仍由一个着丝粒相连的两条染色单体。

同源染色体:指形态、结构相同,功能相似的一对染色体。

核型分析:在细胞遗传学上,可根据染色体的长度、找着丝点的位置、长短臂之比(臂比)、次缢痕的位置、随体的有无等特征对染色体予以分类和编号,这种队生物细胞核内全部染色体的形态特征所进行的分析。

核小体:是染色质的基本结构单位,包括约200bp的DNA超螺旋、由H2A/H2B/H3/H4各2分子构成的蛋白质八聚体。

受精:也称作配子融合,指生殖细胞(配子)结合的过程。

双受精:被子植物中两个精核中的一个与卵细胞(n)受精结合为合子(2n),将发育成种子的胚。

而另一个与2个极核受精结合为胚乳核的过程。

花粉直感(胚乳直感):指胚乳(3n)性状受精核影响二人直接表现父本的某些性状的现象。

果实直感(种皮直感):是指种皮或果皮组织爱(2n)在发育过程中受花粉影响而表现副本的某些性状的现象。

胚乳直感和果实直感在表现方式上相似,但两者却有本质上的区别。

胚乳直感是受精的结果,而果实直感却不是受精的结果。

生活周期:个体发育全过程或称生活史。

一、名词解释:1、染色体与染色质2、常染色质与异染色质3、核小体4、同源染色体5、联会6、二价体7、联会复合体8、交叉端化9、核型分析10、染色体周史11、雄配子体与雌配子体12、灯刷染色体13.染色体:14.姊妹染色单体:15.同源染色体:16.超数染色体:17.无融合生殖:18.核小体(nucleosome):19.染色体组型 (karyotype) :20.联会:21.联会复合体:二、填空题:1、在玉米植株中,5个小孢子母细胞可以产生个配子,5个大孢子母细胞可以产生个配子,5个花粉细胞可以产生个配子,5个胚囊可以产生个配子。

2、在玉米植株中,体细胞里有10对染色体,下列各组织的染色体数是:叶条,根条,胚乳条,胚条,卵细胞条,反足细胞条,花粉管核条。

3、染色体要经过4级螺旋才可以在光学显微镜下看到,染色体4级结构分别是:一级结构为;二级结构为;三级结构为;四级结构。

4、减数分裂前期Ⅰ可以分为5个时期,分别是:,,,,。

5、遗传学上把形态大小相似,遗传功能相同的一对染色体称为。

6、在细胞有丝分裂中,_________期核仁消失,_________期核膜重新形成,________期着丝粒排在赤道板面上, ______期微管集聚形成纺锤丝,_________期每条染色质的DNA 复制,________期染色单体向两极移动。

7、一粒小麦体细胞里有14条染色体,下列组织细胞中的染色体数目应为:根_____条,茎______条,胚乳______条,胚______条,精子______条,花粉细胞______条,助细胞______条,管核______条。

8、形态和结构相同的一对染色体称为______________。

9、配子一般含有__________数目的染色体,合子含有__________数目的染色体。

10、有丝分裂是细胞分裂___次,染色体复制___ 次,子细胞染色体数目为_____;而减数分裂是细胞分裂________次,染色体复制______次,子细胞染色体数目为________。

6DNA和RNA的结构Polynucleotide chain:多核苷酸链。

包含磷酸二酯骨架与结合有碱基的核糖的单链DNA。

Nucleoside:核苷。

核糖通过1位糖苷键连接到一个碱基上形成。

核苷没有磷酸分子。

Nucleotide:核苷酸。

一个在1位连接碱基,5位连接一个或多个磷酸的核糖。

Phosphodiester linkage:磷酸二酯键。

不断重复,构成多核苷酸链的糖-磷酸骨架。

Purine:嘌呤。

Adenine:腺嘌呤。

Guanine:鸟嘌呤。

Pyrimidine:嘧啶。

Cytosine:胞嘧啶。

Thymine:胸腺嘧啶。

Base flipping:碱基翻出。

单个碱基从双螺旋中突出的现象。

Tautomeric:互变异构。

Denature:变性。

温度或pH过高时,DNA双链分开的过程。

Annealing(renature):复性。

变性DNA的互补链重新聚合形成双螺旋结构的过程。

Hybridization:杂交。

两条单链核酸形成杂交分子的能力。

Hyperchromicity:增色性。

DNA变性后,吸光度在260nm处明显增强的现象。

Tm (melting point):熔点。

DNA的吸光度增加到最大值一半时的温度。

Linking number:连环数。

要使两条DNA链完全分开时一套链必须穿过另一条链的次数。

Twist number:扭转数。

DNA一条链完全缠绕另一条链的次数。

Writhe number:缠绕数。

双螺旋DNA的长轴在三维空间里重复地自我交叉的次数。

Topoisomerase:拓扑异构酶。

催化DNA产生瞬间的单链或双链的断裂而改变连环数的酶。

Ribozyme:核酶。

催化生化反应的RNA酶。

7 染色体、染色质和核小体Chromosome:染色体。

由DNA和与其结合的蛋白质构成。

Chromatin:染色质。

DNA的一段给定区域及其结合蛋白。

Histone:组蛋白。

小的碱性DNA结合蛋白。

生物学复习资料一、易混淆概念1.染色体与染色质染色质与染色体是同一种物质在细胞周期不同时期所表现的不同存在形式。

在真核细胞中,染色质与染色体是一种由DNA,组蛋白,非组蛋白以及RNA等组成的核蛋白复合物,是遗传物质——基因的载体。

染色质:指间期细胞核内能被碱性染料着色的物质,染色质呈细线状。

染色体:在细胞分裂期,核蛋白纤丝经多级螺旋化而形成的一种有固定形态的复杂主体结构。

2.常染色体与性染色体常染色体:除X、Y两种染色体外的任何染色体。

性染色体:与性别决定有关的X、Y染色体。

3.常染色质与异染色质常染色质:在细胞间期呈松散态(螺旋化程度低),用碱性染料染色时着色浅且均匀的那些染色质。

构成常染色质的DNA主要是单一序列DNA和中度重复序列 DNA(如组蛋白基因和tRNA基因)。

具有转录活性,常位于间期细胞核的中央位置。

异染色质:在细胞周期中呈凝缩状态(螺旋化程度高),着色较深,为间期细胞核中不活跃的染色质,含有大量高度重复顺序的DNA序列,其DNA复制较晚,很少转录或无转录活性,多分布在核膜内层边缘。

特点:①间期凝缩②遗传惰性③晚期复制4.性染色质与性染色体性染色质:是性染色体的异染色质区域,在同期细胞核中可以显示出来的一种特殊结构。

人类常有“X”和“Y”两种性染色体。

性染色体:与性别决定有关的X染色体和Y染色体。

5.X染色质与Y染色质X染色质:在哺乳动物和人中,大部分正常的雌性或女性个体的间期细胞核膜内侧有一个特征性的浓缩小体,其与性别和X染色体数目有关,在雄性或男性中不存在,称为x染色质,早年称性染色质小体或巴氏小体。

Y染色质:正常男性细胞中Y染色体长臂远端部分为异染色质。

可被荧光染料染色后发出荧光,因此,正常男性的间期细胞用荧光染料染色后,在细胞核内会出现一强荧光小体,称为Y染色质。

细胞中Y染色体数目等于Y染色质数目。

6.内膜、内膜系统与膜流内膜:又叫细胞质膜,是细胞器的膜,包括细胞核膜、内质网膜、高尔基体膜、溶酶体膜等。

真核细胞染色体的组成

1.蛋白质:包括组蛋白与非组蛋白。

组蛋白是染色体的结构蛋白,它们与

DNA组成核小体。

2.DNA:是遗传物质的主要载体。

3.染色质(染色体):主要由DNA和蛋白质组成,是遗传物质DNA的主要

载体。

此外,染色体还具有核膜(双层膜),可将核内物质与细胞质分开;核孔,实现细胞核与细胞质之间频繁的物质交换和信息交流;核仁,与某种RNA的合成及核糖体的形成有关等。

总之,真核细胞的染色体是一个复杂的结构,参与许多细胞功能,包括基因表达和DNA复制等。