张掖大佛寺探究

- 格式:doc

- 大小:43.00 KB

- 文档页数:8

山丹大佛寺的景点介绍

山丹大佛寺位于甘肃省张掖市山丹县,是一座历史悠久的佛教寺庙。

以下是关于山丹大佛寺的景点介绍:

1. 大佛殿:大佛殿是山丹大佛寺的核心建筑,内有一尊高大的佛像,令人震撼。

佛像的雕刻细致入微,展现了古代工匠的高超技艺。

2. 经堂:经堂是僧侣诵经、讲经的地方,内部装饰典雅,墙上挂有各种佛教经文,为信徒提供了一个宁静的修行场所。

3. 山门:山门是寺庙的正门,两侧有石狮子守护,门楼上刻有“山丹大佛寺”四个大字,昭示着寺庙的历史和地位。

4. 佛教文化展览:寺内有一处佛教文化展览区,展示了佛教的历史、文化和艺术,让游客更加深入地了解佛教。

5. 禅房:禅房是僧侣打坐、修行的地方,环境宁静,空气清新,为僧侣提供了一个良好的修行环境。

6. 古树:寺庙内有几棵古老的大树,树龄都在百年以上,为寺庙增添了一份古老和神秘的氛围。

山丹大佛寺是一个充满历史和文化的地方,无论是对于信徒还是游客,都是一个值得一游的景点。

如果你对佛教文化感兴趣,或者想要体验一下宁静的寺庙生活,山丹大佛寺都是一个不错的选择。

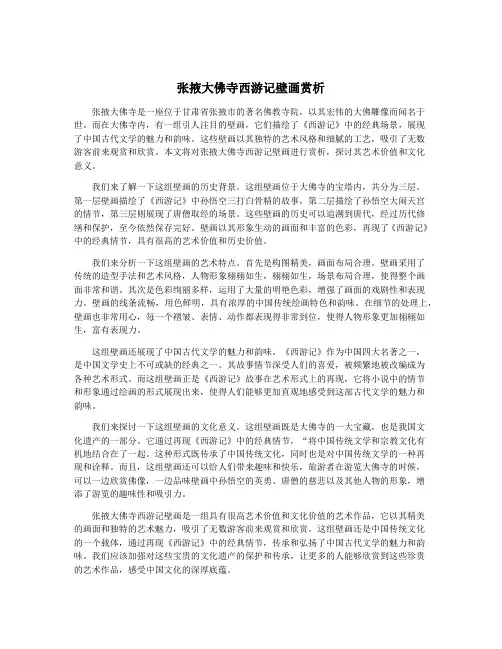

张掖大佛寺西游记壁画赏析张掖大佛寺是一座位于甘肃省张掖市的著名佛教寺院,以其宏伟的大佛雕像而闻名于世。

而在大佛寺内,有一组引人注目的壁画,它们描绘了《西游记》中的经典场景,展现了中国古代文学的魅力和韵味。

这些壁画以其独特的艺术风格和细腻的工艺,吸引了无数游客前来观赏和欣赏。

本文将对张掖大佛寺西游记壁画进行赏析,探讨其艺术价值和文化意义。

我们来了解一下这组壁画的历史背景。

这组壁画位于大佛寺的宝塔内,共分为三层。

第一层壁画描绘了《西游记》中孙悟空三打白骨精的故事,第二层描绘了孙悟空大闹天宫的情节,第三层则展现了唐僧取经的场景。

这些壁画的历史可以追溯到唐代,经过历代修缮和保护,至今依然保存完好。

壁画以其形象生动的画面和丰富的色彩,再现了《西游记》中的经典情节,具有很高的艺术价值和历史价值。

我们来分析一下这组壁画的艺术特点。

首先是构图精美,画面布局合理。

壁画采用了传统的造型手法和艺术风格,人物形象栩栩如生,栩栩如生,场景布局合理,使得整个画面非常和谐。

其次是色彩绚丽多样,运用了大量的明艳色彩,增强了画面的戏剧性和表现力。

壁画的线条流畅,用色鲜明,具有浓厚的中国传统绘画特色和韵味。

在细节的处理上,壁画也非常用心,每一个褶皱、表情、动作都表现得非常到位,使得人物形象更加栩栩如生,富有表现力。

这组壁画还展现了中国古代文学的魅力和韵味。

《西游记》作为中国四大名著之一,是中国文学史上不可或缺的经典之一。

其故事情节深受人们的喜爱,被频繁地被改编成为各种艺术形式。

而这组壁画正是《西游记》故事在艺术形式上的再现,它将小说中的情节和形象通过绘画的形式展现出来,使得人们能够更加直观地感受到这部古代文学的魅力和韵味。

我们来探讨一下这组壁画的文化意义。

这组壁画既是大佛寺的一大宝藏,也是我国文化遗产的一部分。

它通过再现《西游记》中的经典情节,“将中国传统文学和宗教文化有机地结合在了一起。

这种形式既传承了中国传统文化,同时也是对中国传统文学的一种再现和诠释。

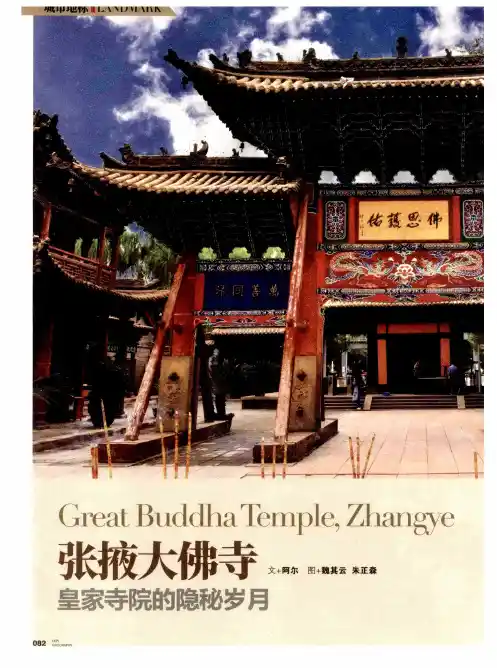

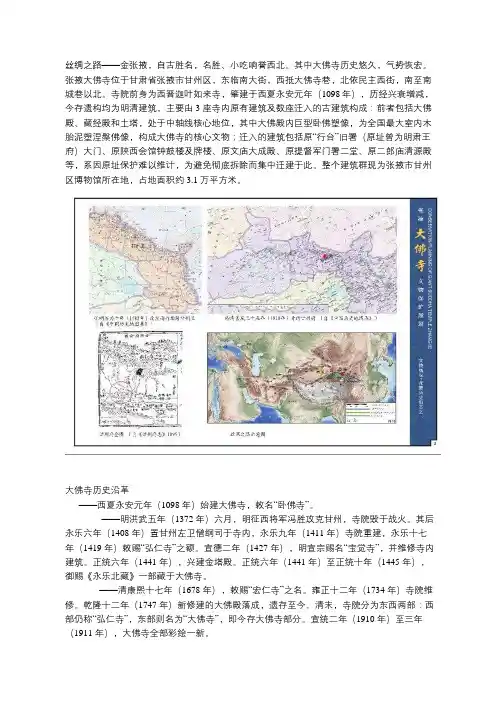

丝绸之路——金张掖,自古胜名,名胜、小吃响誉西北。

其中大佛寺历史悠久,气势恢宏。

张掖大佛寺位于甘肃省张掖市甘州区,东临南大街,西抵大佛寺巷,北依民主西街,南至南城巷以北。

寺院前身为西晋迦叶如来寺,肇建于西夏永安元年(1098年),历经兴衰增减,今存遗构均为明清建筑,主要由3 座寺内原有建筑及数座迁入的古建筑构成:前者包括大佛殿、藏经殿和土塔,处于中轴线核心地位,其中大佛殿内巨型卧佛塑像,为全国最大室内木胎泥塑涅槃佛像,构成大佛寺的核心文物;迁入的建筑包括原“行台”旧署(原址曾为明肃王府)大门、原陕西会馆钟鼓楼及牌楼、原文庙大成殿、原提督军门署二堂、原二郎庙清源殿等,系因原址保护难以维计,为避免彻底拆除而集中迁建于此。

整个建筑群现为张掖市甘州区博物馆所在地,占地面积约3.1 万平方米。

大佛寺历史沿革——西夏永安元年(1098 年)始建大佛寺,敕名“卧佛寺”。

——明洪武五年(1372 年)六月,明征西将军冯胜攻克甘州,寺院毁于战火。

其后永乐六年(1408 年)置甘州左卫僧纲司于寺内,永乐九年(1411 年)寺院重建,永乐十七年(1419 年)敕赐“弘仁寺”之额。

宣德二年(1427 年),明宣宗赐名“宝觉寺”,并维修寺内建筑。

正统六年(1441 年),兴建金塔殿。

正统六年(1441 年)至正统十年(1445 年),御赐《永乐北藏》一部藏于大佛寺。

——清康熙十七年(1678 年),敕赐“宏仁寺”之名。

雍正十二年(1734 年)寺院维修。

乾隆十二年(1747 年)新修建的大佛殿落成,遗存至今。

清末,寺院分为东西两部:西部仍称“弘仁寺”,东部则名为“大佛寺”,即今存大佛寺部分。

宣统二年(1910 年)至三年(1911 年),大佛寺全部彩绘一新。

——民国八年(1919 年),张掖成立佛教会,至民国二十八年(1939 年)改组迁走。

其间,金塔殿顶的金塔、铸于成化时期的大钟和大佛殿顶的宝顶等重要文物被盗。

民国十六年(1927 年),土塔顶部因地震倒塌。

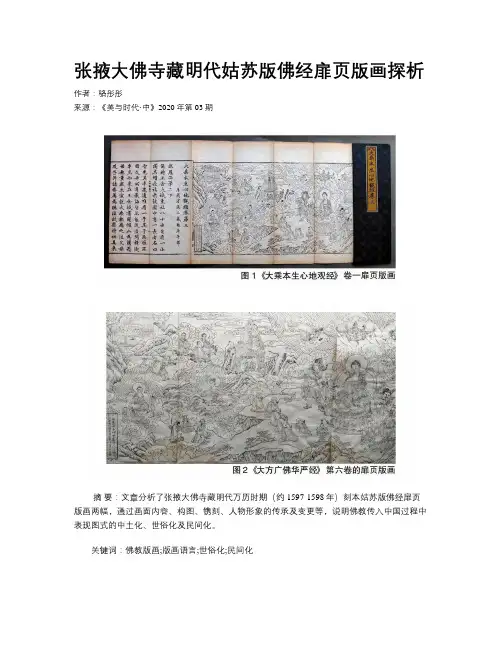

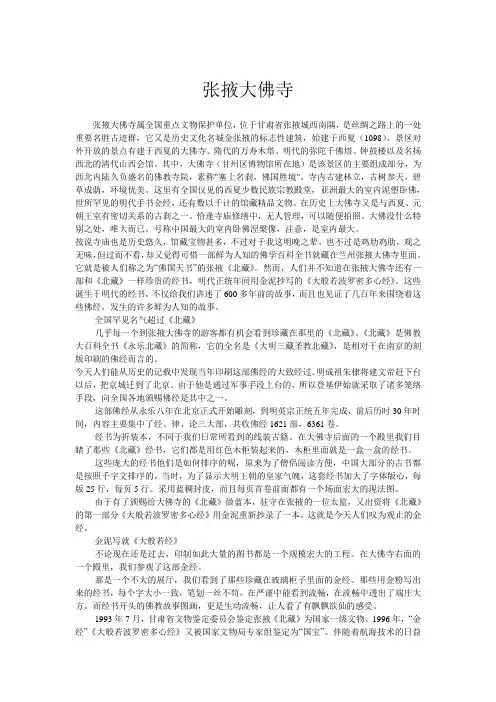

张掖大佛寺藏明代姑苏版佛经扉页版画探析作者:骆彤彤来源:《美与时代·中》2020年第03期摘要:文章分析了张掖大佛寺藏明代万历时期(约1597-1598年)刻本姑苏版佛经扉页版画两幅,通过画面内容、构图、镌刻、人物形象的传承及变更等,说明佛教传入中国过程中表现图式的中土化、世俗化及民间化。

关键词:佛教版画;版画语言;世俗化;民间化基金项目:本文系2018年河西学院青年教师科研基金项目(QN2018018)“张掖大佛寺藏明清雕版中的图像研究”研究成果。

一、张掖大佛寺及藏经概述河西走廊是中国古代重要的经济文化之路,也是佛教文化传播的第一站。

这里有大量佛教古刹,藏有无数的佛教文物和造像。

张掖是位于河西走廊中段的重镇,在佛教文化的传播和发展中起到了传承和中转的作用。

张掖大佛寺虽没有敦煌莫高窟那么盛名远播,但也是这条纽带上的中枢寺院。

西夏营建的大佛寺规模宏大,主殿卧佛殿与故宫太和殿形制一样,面阔十一间。

历朝统治者为了巩固政权加强边防,十分重视大佛寺的修葺。

正因如此,大佛寺藏有大量珍贵的佛教文物,尤其是佛经。

大佛寺藏有从唐代咸亨元年到清代的七千余卷佛经:包括大藏经、金经、姑苏版刻本佛经、官版佛曲、墨书手抄等五大类,还有西夏至清代的一些藏文写经和经册等。

本文要谈及的就是明姑苏坊刻本佛经扉页版画(或引首版画)。

据张掖市博物馆郑晓春的叙述,共藏有万历姑苏五大部(也有四大部的说法)《大乘本生心地观经》八卷、《大方广佛华严经》七十四卷、《大般涅槃经》四十卷、《金光明最胜王经》十卷,总计一百三十二卷。

这些经书都是折装本,装帧精致,字体俊秀,为国家一级文物。

笔者有幸目睹的这五大部佛经的扉页版画共两幅。

《大乘本生心地观经》卷一、卷二,《金光明最胜王经》卷一,《大般涅槃经》卷一的扉页版画均为图1。

《大方广佛华严经》第六卷的扉页版画为图2。

图1笔者已在文章《张掖大佛寺藏〈大乘本生心地观经〉卷一扉页版画探析》做过较详细的论述。

张掖大佛寺张掖大佛寺属全国重点文物保护单位,位于甘肃省张掖城西南隅,是丝绸之路上的一处重要名胜古迹群,它又是历史文化名城金张掖的标志性建筑,始建于西夏(1098)。

景区对外开放的景点有建于西夏的大佛寺、隋代的万寿木塔、明代的弥陀千佛塔、钟鼓楼以及名扬西北的清代山西会馆。

其中,大佛寺(甘州区博物馆所在地)是该景区的主要组成部分,为西北内陆久负盛名的佛教寺院,素称"塞上名刹,佛国胜境"。

寺内古建林立,古树参天,碧草成荫,环境优美。

这里有全国仅见的西夏少数民族宗教殿堂,亚洲最大的室内泥塑卧佛,世所罕见的明代手书金经,还有数以千计的馆藏精品文物。

在历史上大佛寺又是与西夏、元朝王室有密切关系的古刹之一。

恰逢寺庙修缮中,无人管理,可以随便拍照。

大佛没什么特别之处,唯大而已。

号称中国最大的室内卧佛涅槃像,注意,是室内最大。

按说寺庙也是历史悠久,馆藏宝物甚多,不过对于我这明晚之辈,也不过是鸡肋鸡肋,观之无味,但过而不看,却又觉得可惜一部鲜为人知的佛学百科全书就藏在兰州张掖大佛寺里面。

它就是被人们称之为“佛国天书”的张掖《北藏》。

然而,人们并不知道在张掖大佛寺还有一部和《北藏》一样珍贵的经书,明代正统年间用金泥抄写的《大般若波罗密多心经》。

这些诞生于明代的经书,不仅给我们讲述了600多年前的故事,而且也见证了几百年来围绕着这些佛经,发生的许多鲜为人知的故事。

全国罕见名气超过《北藏》几乎每一个到张掖大佛寺的游客都有机会看到珍藏在那里的《北藏》。

《北藏》是佛教大百科全书《永乐北藏》的简称,它的全名是《大明三藏圣教北藏》,是相对于在南京的刻版印刷的佛经而言的。

今天人们能从历史的记载中发现当年印刷这部佛经的大致经过。

明成祖朱棣将建文帝赶下台以后,把京城迁到了北京。

由于他是通过军事手段上台的,所以登基伊始就采取了诸多笼络手段,向全国各地颁赐佛经是其中之一。

这部佛经从永乐八年在北京正式开始雕刻,到明英宗正统五年完成,前后历时30年时间,内容主要集中了经、律、论三大部,共收佛经1621部,6361卷。

游览大佛寺的心得体会篇一:家乡社会实践心得体会社会实践之家乡美心得体会随着时代的变迁,人类社会得到了飞速的发展,人们的生活水平得到了极大的提高.。

然而,近年来由于过分追求发展速度、不注重环境的保护和资源的过度利用,自然环境遭受严重破坏,昔日中国的美丽已不见踪影。

“美丽中国”的建设迫在眉睫。

为了更好地明确当代大学生的社会责任,在学校的安排下,我在本次暑期进行了“打造美丽家乡,构建美丽中国”主题社会实践活动。

从中,我不仅对自己的家乡有了更进一步的认识,也从实践中的到了一定的领悟。

山丹军马场位于河西走廊中部,祁连山冷龙岭北麓的大马营草原,地跨甘青两省、毗邻三市(州)六县,总面积329 .54万亩。

在原苏联顿河马场解体后,占据了世界第—的位置。

山丹军马场地势平坦,水草丰茂,是马匹繁衍、生长的理想场所。

公元前121年由西汉骠骑将军霍去病始创,距今2130多年,也是当今世界最古老的单一组织。

山丹军马场自1949年9月建场以来,近50年一直归属军队管理,是我国乃至亚洲最大的军马繁育基地,为我国的良马培养做出了重大贡献,也是我军最大的粮油肉生产基地。

20XX年9月10日,山丹军马场整体移交中国牧工商(集团)总公司管理,实现了由军队保障性企业向社会化企业的转变,现为张掖市规模最大的中央驻地方企业。

山丹军马场是当前世界最大和历史最悠久的马场。

公元前121年由西汉骠骑将军霍去病始创,距今2130多年,也是当今世界最古老的单一组织。

山丹军马场面积2195平方公里(比两个香港特区稍大),在原苏联顿河马场解体后,山丹马场占据了世界第—的位置。

山丹军马场[2] 位于河西走廊中部,祁连山冷龙岭北麓的大马营草原,地跨甘青两省、毗邻三市(州)六县,总面积329 .54万亩,其中草原万亩,耕地万亩,林地80万亩,其它面积万亩,海拔2420-4933米。

初始于公元前121年,具有2100多年的悠久历史,现为国家第一批认可的“中华老字号”企业。

从西夏国寺里最大室内卧佛看张掖文物第5次独驾文化之旅的第48天,在张掖看全国重点文物——大佛寺。

大佛寺始建于西夏1098年,原名迦叶如来寺,明永乐1411年敕名宝觉寺,清康熙1678年敕改宏仁寺,并亲题额匾,所以称皇家寺院。

因寺内有巨大的卧佛像故名大佛寺,又名睡佛寺,1996年被列为第四批全国重点文物保护单位。

起因是西夏的国教佛法大师发现了一个佛祖涅槃的样子,应该是北凉的国王沮渠蒙逊虔信佛教,到处开窟造像。

于是公元1098年也信佛教的西夏国就建了大佛寺。

当时的西夏梁皇后经常到这里礼佛。

元世祖忽必烈和元顺帝妥欢贴睦尔均出生于大佛寺。

榆林窟里还有这位国师的画像。

这个多重屋檐的木牌坊应是明清时代的,维修后都是石雕护板加固了。

这个西夏国的皇家寺院其卧佛的大殿是11开间、进深9间的顶级规格大殿。

导游讲解说是九开间五进深,“九五之尊”之意,网上又说“九开间七进深”。

从正面侧面的立柱就能数出来,我还真数了是横11纵9根。

现在的这块木匾是清乾隆皇帝给题的“无上正觉”。

因为佛教的“觉”代表着一种悟性,往往有三觉,“自觉”是僧人的境界,“觉他”是菩萨的境界,“正觉”是佛祖的境界所以是“无上正觉”。

下面的是文物。

上面的是复制品挂在大殿上。

雕龙画凤,于法法木雕于一身。

在大殿的正门两边各有两块明代的砖雕,分别用51块砖组成三世佛,佛身上还依稀可以看到上面原来贴的金铂。

大门的绘画是龙和凤也能看出,曾经是描金的。

两块明代藏传佛教砖画有6平方米,相当大而精美。

屋子里的大卧佛是34.5米长,肩宽7.5米,呈涅槃状,仅一个耳朵就4米。

肚子上的衣饰金花是用沥粉贴金成立体状的。

大佛太大,光线又暗,所以根本拍不全,它是世界上最大的室内木胎泥塑卧佛。

这张资料图可以看清全貌,两旁有协侍,后面站着十个弟子。

在大佛主殿后面的博物馆可以看到大卧佛的制造示意图。

先打好木架。

钉上木板条。

糊上泥。

最后彩绘。

其实很多佛造像都是这些工序。

大佛是空心的,头部存经书,意为智慧。

明清时期河西走廊佛教建筑特色研究 ——以张掖大佛寺、民乐圆通寺为例1发布时间:2021-04-02T04:42:49.057Z 来源:《中国科技人才》2021年第5期作者:张静丁婉煜王政瑾[导读] 并在此基础上对张掖大佛寺和民乐圆通寺建筑特色展示规划提出几点现实可行性建议。

西北民族大学甘肃兰州 730030摘要:张掖大佛寺、民乐圆通寺为明清时期河西走廊上典型佛教建筑遗存,通过对张掖大佛寺和民乐圆通寺建筑特色进行概览,并在此基础上对张掖大佛寺和民乐圆通寺建筑特色展示规划提出几点现实可行性建议。

关键字:张掖大佛寺民乐圆通寺建筑特色建筑展示体系一、张掖大佛寺建筑特色概览张掖大佛寺位于甘肃张掖市区西南部,坐东朝西,由山门、牌坊﹑钟鼓楼、大佛殿、万圣殿﹑藏经殿﹑土塔等建筑组成,是河西走廊上的一处典型的佛寺建筑遗存,也是甘肃省境内现存最大的西夏时期木构建筑遗存。

大佛殿位于大佛寺寺内中轴线上,是一座两层三滴水楼阁式歇山布瓦顶建筑。

大佛殿是单檐歇山顶和抬梁式构架,同时也是砖木结构,另外梁架结构为七架梁前后双步梁。

大佛殿建筑样式是典型的中国古代木构建筑。

大佛殿内的金柱上的雕饰与花纹与西藏寺庙建筑有些相似,具有藏式建筑风格。

特别要说的是,大殿内彩绘泥塑像有很多,而正中间的卧佛,木胎泥塑,金装彩绘,是全国现存最大的室内卧佛之一。

土塔,原名弥陀千佛塔,是一座夯土砖、抹面生土组合建筑而成的喇嘛塔,属于生土建筑。

土塔宝座具有典型的藏式佛教文化因素。

这是因为张掖特殊的地理位置,张掖处于丝绸之路的枢纽地段,也是文化交流的黄金地段。

因此促进了文化的交流和融合,有利于藏传佛教的传播,同时汉传佛教和藏传佛教相互融合交流,从而使张掖佛教建筑有了多元化的发展。

塔身覆钵粗大,类似金刚宝座形式,上面还有一个宝顶,因此土塔属于典型的金刚宝座式佛塔。

而且经实地考察,发现砖墙最上层用立砖,其余平砌,而且均为素土夯实,也是一种生土建筑的典型建造形式。

张掖大佛寺简介张掖大佛寺源于汉晋,创于西夏,兴于元明,是古丝绸之路上的一座千年名刹。

东晋时期,涅槃宗师昙无谶到河西走廊一带弘法,涅槃教义在张掖广为传播。

西夏时期,国师嵬咩在“迦叶如来寺”故址掘得古涅槃佛像,并在原址重修寺院,建大雄宝殿,塑涅槃佛像,形成大佛寺雏形。

宋元之际,宋恭宗赵显降元后曾避祸大佛寺,元始祖忽必烈和元顺帝妥懽贴睦尔据传都出生在大佛寺,忽必烈的生母别吉太后死后曾奉安大佛寺。

明洪武、宣德、成化和万历时期对大佛寺进行了大规模的扩建和维修。

当时的大佛寺主要建筑有前山门、牌楼、钟楼、东阳楼、西阳楼、金刚天王殿、卧佛殿、大乘殿、轮藏殿、弥陀千佛塔、后山门、内外圆殿、北庑、南庑及原迦叶如来寺遗存的建筑,仅东西中轴线上就有9座建筑,真正体现了“九五之尊”的皇家气魄。

明正统年间,英宗朱祁镇将《大明三藏圣教北藏》(共收经1621部,6361卷)颁赐大佛寺。

时任钦差镇守甘肃等处总兵、御马监兼尚宝监太监、鲁安公王贵以名贵绀青纸和金银粉书写600卷《大般若波罗蜜多经》一并入藏大佛寺。

至此,大佛寺以大殿、大佛、大藏经名闻天下。

清康熙、雍正年间,张掖大佛寺虽屡有维修,但寺院已辉煌不再,开始走向衰败。

著名诗僧卜舟于康熙末年重游大佛寺时感慨之余,写下了“那堪牲牧厂,驼马践苔斑”的诗句。

新中国成立后,特别是改革开发和西部大开放的实施,张掖大佛寺迎来了新的发展机遇期。

为切实加强大佛寺保护,从1985年开始,原张掖市在大佛寺原址先后修复牌坊一座、钟鼓楼两座、山门一座、金塔殿一座、南北配殿各一座、大成殿一座、藏经殿一座,并修复了因地震损坏的土塔塔顶,使张掖大佛寺这座历经千年的西夏国寺,得以重现历史原貌。

1986年,张掖市被国务院公布为历史文化名城,1996年和2005年,张掖大佛寺先后被国务院公布为全国重点文物保护单位和AAAA级旅游景区。

高孟其人及总兵府简介高孟,字浩然,甘州城东十三里处高家河湾〔现甘州区上秦镇高升庵村〕人。

参观张掖大佛寺观后感你知道吗?我去张掖大佛寺溜达了一圈,那感觉就像是穿越回了古代,和历史来了一场超有趣的对话。

刚到大佛寺的门口,就被那古色古香的建筑给镇住了。

那大门就像一个严肃的老爷爷,站在那儿,默默地给每一个前来的人讲述着岁月的故事。

走进寺里,那种宁静的氛围一下子就把我给包围了。

周围的一切好像都慢了下来,我都不敢大声说话,生怕惊扰了这份宁静。

然后就看到了那尊大佛,哇塞!那大佛可真是壮观啊。

他就那么安安静静地坐在那儿,眼神里透着一种慈悲和智慧,感觉好像能看透世间的一切烦恼似的。

我站在那儿仰望着大佛,感觉自己特别渺小。

就像一只小蚂蚁站在大象面前,心里想着:“大佛啊大佛,你是不是有好多秘密要告诉我呢?”大佛寺里的建筑也特别有看头。

那些雕梁画栋,精致得不得了。

每一根柱子上的雕刻都像是在诉说着过去的故事,有神仙打架的,有花鸟鱼虫的,感觉就像一本本翻开的历史书。

我一边走一边看,脑袋里不停地想象着古代的工匠们是怎么一凿一斧地把这些精美的图案刻出来的。

他们肯定是带着满满的虔诚,花费了无数的心血,才给我们留下了这么珍贵的宝贝。

在寺里溜达的时候,我还看到了好多和尚在念经。

他们的声音低沉而又有韵律,就像一首特别的歌。

我虽然听不懂他们念的是什么,但那声音让我的心变得特别平静。

我就在想,也许这就是信仰的力量吧。

它能让人们在这个喧嚣的世界里找到一片属于自己的宁静之地。

这次参观张掖大佛寺啊,就像是给我这个在现代都市里忙忙碌碌的人打了一针镇定剂。

让我从那些乱七八糟的事情里解脱出来,好好地感受了一下历史和文化的魅力。

我觉得每个人都应该来这儿看看,感受一下这种古老而又神秘的氛围,说不定能从大佛的眼神里找到自己生活的答案呢。

哈哈,这就是我逛大佛寺的一点小感悟啦。

张掖大佛寺简介张掖大佛寺游记张掖大佛寺游记在张掖入住在南大街的如家酒店。

半夜刮起了大风,清晨起来风却停了,阳光明媚。

如若昨天去看七彩丹霞时,有这个明媚的阳光,该有多好呀。

如家酒店的对面就是大佛寺,那里绿树环绕。

但大佛寺的大门不在南大街上,我从南城巷绕到了大佛寺巷,大门就在那里。

佛寺前有一座广场,这是一个小公园式的城市广场,石块铺设的地面,有树、有花有喷泉,墨绿色巨石上雕刻着“西夏国寺”几个大字。

广场上立有一座石坊,横楣上“塞上禅林”几个大字,气势不凡。

大佛寺的山门耸立在古树掩映的茂密绿意中,山门为木质建筑,四根圆柱的颜色已经脱落,门额上是蓝底金字的“大佛寺”牌匾,中门关闭,两个侧门开着。

山门在枝桠婆娑的古树掩映下,显得庄重大方又素雅古朴。

进了山门迎面是一座牌坊,飞檐翘角,雕梁画栋,典雅庄重。

正面匾额为“佛法无边”,背面的匾额为“佛恩慈佑”。

牌坊左右两侧为钟楼和鼓楼,钟鼓楼均为木构塔形,重檐四面坡,攒尖顶。

钟鼓楼的两侧是绿树成荫,牌坊后面是一个殿前广场,广场上有祭台,香塔,香炉中高香燃燃,青烟袅袅,还有几盘酥油灯。

一座雄伟壮观犹如故宫大殿一般的佛殿矗立在眼前,殿前两棵高耸入云的大白杨,成群的燕子在牌楼、古殿的空中飞来舞去,更增添了佛寺的诗情画意和禅风。

这是一座古旧的木质大殿,大殿上的匾额为“无上正觉”四字,听说是乾隆所书。

殿门两侧各镶以几平方米大小的砖雕一块,左为“登极乐天”、“西方圣境”,右为“入三摩地”、“袛园演法”。

门前一副对联:“问者百问百世永问难明,睡佛长睡睡千年长睡不醒”,要理解这幅对联恐怕是需要哲理和智慧的。

这就是大佛殿,是西夏时期的佛教建筑。

大殿高二十多米,长五十米,宽二十五米,红砖青瓦,立柱环立,回廊环绕,很有气势。

三层重歇山顶,飞檐翘角,雄伟壮观、气势恢宏。

大佛殿的整体建筑风格具有宋元风貌,听说这种规制的大殿在中国寺院中并不多见。

立柱及窗棂看上去年代久远,几乎全部呈现的是木本色。

大佛寺历史沿革和张掖历史变迁关系小议第二章张掖大佛寺的背景和沿革全国重点文物保护单位、河西名刹张掖大佛寺始建于西夏永安元年(1098 年)。

历西夏、元、明、清数朝至今九百余年,几经变迁,数次更名(表 2-1、表 2-2),为求叙述简明,本文中如无特别说明均以现名“大佛寺”指称。

第一节张掖的地理历史概况1. 地理概况大佛寺所处甘肃省张掖市,位于河西走廊中部、酒张盆地东端。

祁连山绵延于其西南,最高峰西武当大山海拔3132米;北部为西北——东南走向的合黎山,1600~3200之间的海拔。

中部的倾斜平原海拔1410~2230 米,呈冲积扇形,由东南向西北敞开。

张掖周围多高山、戈壁和沙漠,气候干燥,雨量稀少。

蒸发量大,多风沙,冬长而寒,夏短而热,昼夜温差大,届典型的温带大陆性气候。

河西走廊上最大的河流黑河在山间平原上由南至西北穿其境而过,密布的河网、充沛的水源灌溉着这方沃土,在戈壁滩上形成片片绿洲,滋养了历史悠久的文明和繁荣的文化。

素有“塞上锁钥”之称的张掖曾是古代“丝绸之路”和“居延古道”的交汇点,是连接内地和西域的陆路交通枢纽,古时武威以西翻祁连山至西宁的唯一通道也是以此为起点的。

所谓“甘地当孔道,羌夷要冲,诚河西咽喉也”,“金城汤池,莫斯为重”足见其地理位置之重要.历史上,张掖一直是地区政治、经济、文化和军事中心。

在上古地理学文献《禹贡》中,张掖属雍州之地。

至西汉前期,先后有西戎、乌孙、月氏、匈奴等民族在此游牧。

元狩二年(公元前121 年),西汉击败匈奴,将汉朝疆域扩大到了河西走廊,并于元鼎六年(公元前111 年)置张掖郡,取“张国臂掖、以威羌狄”之意,治所角乐得。

东汉初年,张掖为窦融所据,后归附于汉。

魏晋南北朝时,张掖先后为魏、西晋、前凉、前秦、后凉、南凉、北凉、北魏、西魏、北周所属(图2-1-1)。

十六国时期中原陷入连年的战乱,但河西地区仍然能够保持相对的稳定和繁荣。

张掖曾被北凉沮渠蒙逊定都为国都,在西魏时始有“甘州”之称。

请说明张掖大佛寺所藏经营风险金张掖大佛寺,位于中国甘肃省张掖市甘州区民主东街,是中国的一座佛教寺庙。

该寺庙建于西夏时期,占地面积达15000平方米,其中包含了大佛殿、轮藏殿、万圣殿、卧佛殿、般若寺、释迦寺、文殊寺等建筑。

然而,张掖大佛寺在经营过程中也面临着一些风险。

以下是对张掖大佛寺所藏经营风险的探讨:经济环境风险:张掖大佛寺的运营受到当地经济环境的影响。

如果当地经济出现波动,人们的消费能力和意愿可能会受到影响,进而影响到大佛寺的门票收入、捐赠收入以及相关商品的销售收入。

市场竞争风险:张掖大佛寺作为一个旅游景点,面临着与市场上其他旅游景点的竞争。

如果市场上的其他景点更加吸引人,游客的数量可能会减少,从而影响到大佛寺的收入。

文化遗产保护风险:张掖大佛寺是一座历史悠久的佛教寺庙,其文化遗产的价值是不可估量的。

然而,由于自然因素和人为因素,如火灾、水灾、地震等自然灾害以及游客过多等人为因素,可能会对寺庙内的文物和建筑造成损害。

人员管理风险:张掖大佛寺作为一个宗教场所,需要有一支高素质的管理团队和教职人员。

如果管理不善或教职人员素质不高,可能会影响到游客的体验和满意度,进而影响到大佛寺的声誉和收入。

为了应对以上经营风险,张掖大佛寺可以采取以下措施:加强财务管理:建立完善的财务管理制度,对门票收入、捐赠收入以及相关商品的销售收入进行严格的管理和监督,确保资金的合理使用和流动性。

提升游客体验:通过改善基础设施、提高服务质量等方式提升游客的体验。

例如,改善游客中心的设施和服务,提高导游的素质和讲解水平,为游客提供更加便捷和舒适的旅游环境。

加强文化遗产保护:加强对寺庙内文物和建筑的保护和修复工作,提高游客的文物保护意识。

同时,建立完善的安全管理制度,加强对火灾、水灾等自然灾害的预防和控制措施。

提高人员素质和管理水平:通过培训和考核等方式提高管理团队和教职人员的素质和能力,提高服务质量和游客满意度。

同时,建立完善的人员管理制度,加强对教职人员的监督和管理。

谈张掖大佛寺馆藏佛经数字化平台建设作者:黄金辉路莎莎来源:《文物鉴定与鉴赏》2011年第11期张掖大佛寺库藏各类佛经、经板7794卷(本、块),这些珍贵佛教文物的保护及管理,一直是大佛寺藏品管理工作的重中之重。

本文根据张掖大佛寺的馆藏文物实际状况,结合现代计算机技术,提出了在张掖大佛寺建立佛经管理数字化平台的初步构想。

张掖大佛寺始建于西夏崇宗永安元年(公元1098年),距今已有近千年的历史了。

寺内保存有全国最大的西夏佛教寺院殿堂,亚洲最大的室内泥塑卧佛,世所罕见的明代手书金经。

在历史上,大佛寺既是古代甘、青、宁地区建筑的典型,又是与西夏、元朝等皇室有着密切关系的丝路名刹之一。

现位于大佛寺院内的藏经库房珍藏各类佛经和经板7794卷(本、块),其中包括唐咸亨元年墨书写经1卷、《大明三藏圣教北藏经》(官版)5301卷、《大明三藏圣教北藏》(手抄补藏)852卷、金银书《大般若波罗蜜多经》558卷(287本)、金银书“五大部”佛经126卷、姑苏版五大部佛经132卷、金银书藏文写经140册页、墨书藏文经10卷、清银粉写经5卷及明清佛经雕版795块,藏经之浩瀚,世所罕见。

张掖大佛寺藏经保存现状张掖大佛寺藏经库房建于20世纪90年代,总面积260平方米, 2000年7月江总书记参观大佛寺后,拨款加固改造为上下两层540平方米,现库房配备恒温恒湿空调设备和专门用来保护寺藏佛经的天然樟木柜。

库存经书现主要集中在一、二两库。

通过几年的努力,大佛寺业务部门已为经书建立了包含册页、类别、题记、名称、卷数在内的纸质藏经档案。

2004年文物调查项目数据采集软件开始在全国推广使用,在经书的录入过程中我们陆续发现了一些问题:一是馆藏数据化录入软件在经书的信息录入中一部经书只能作为一件文物来录入,无法提供详细的具体经卷检索、题记内容及藏品数量等相关信息。

这样的数据信息录入,导致的结果是具体的经卷、题记、柜架位号无法检索、查询,从而为文物信息的查询带来极大的不便;二是馆藏数据化录入软件是针对全国馆藏文物的共性而设计的查询录入软件,而对于具体馆藏的特殊情况尚无法完成本地化改造,这样的缺憾在其他博物馆的馆藏数据化录入中也都有所提及。

张掖大佛寺探究课题组长:课题组成员:班级:班指导老师:摘要:张掖大佛寺在张掖历史上有着重要地位,特别是在宗教文化方面的意义非常重要,深入探究大佛寺的发展历史,能够更好地认识大佛寺的历史地位和作用。

本文从历史发展,研究价值等多方面进行了简要的探究,以期有个全面的认识,准确的定位,为充分发挥历史古迹在新时代的重要作用意义深远。

一、大佛寺历史沿革:张掖大佛寺初建于西晋,原名“迦叶如来寺”。

东晋隆安五年(401),沮渠蒙逊建北凉于张掖,迦叶如来寺正居张掖城南景门之内,坐北面南,是北凉国都的中心寺院。

约公元411年,印度著名翻译家昙无谶到北凉弘法,在张掖门徒众多,影响颇深。

公元412年,北凉迁都姑臧(今武威),421年,昙无谶译成《大般涅槃经》40卷,涅槃宗自此形成,昙无谶成为中国涅槃学的宗师,张掖大佛寺也便是中国涅槃宗的重要发祥地。

西夏崇宗永安元年(1098),西夏国师嵬咩(法名思能)等人在迦叶如来寺的废址中掘出古涅槃佛像,开始筹建一座更大的寺院,1103年,西夏国主乾顺为了替母亲梁太后祈求冥福,敕建“卧佛寺”,一座全新的皇家寺院由此形成,坐东面西,主体建筑卧佛殿面阔九间,内塑庞大的释迦牟尼涅槃像,这是现在大佛寺的雏形。

卧佛寺在元代增加了十字寺内容,继续做皇家寺院。

十字寺为景教寺院,根据《元史》记载,忽必烈的母亲别吉太后死后遗体被埋葬在这里,并建有庙祀。

明洪武五年(1372),卧佛寺部分建筑遭兵燹。

永乐六年置甘州左卫僧纲司于甘州卧佛寺,永乐九年重建,至永乐十七年(1419)告竣,成祖朱棣敕赐“弘仁寺”之名,弘仁寺包括前山门、牌楼、钟楼、东阳楼、西阳楼、金刚天王殿、卧佛殿、大乘殿、轮藏殿、弥陀千佛塔、后山门、内外圆殿、北庑、南庑及原迦叶如来寺遗存的建筑,仅东西中轴线上就有9座建筑,真正体现了“九五之尊”的皇家气魄。

永乐十八年(1420),沙哈鲁使团到中国考察后,波斯贴木儿王朝画师火者·盖耶速丁·纳哈昔在他的《沙哈鲁遣使中国记》中对弘仁寺作了较详细的记述,他说:“甘州城中有一大寺,广长皆有五百公尺”。

明宣德二年(1427),宣宗皇帝朱瞻基敕令对卧佛殿进行了全面维修,并御制碑记,特赐寺名为“宝觉”。

正统六年(1441)五月,钦差镇守甘肃御马监兼尚宝监太监鲁安公王贵在金塔古台上督建万寿金塔宝殿,铸铜佛三尊供于殿中,置原有金塔宝殿,动员官民捐献宝贝2000余件,连同地宫中挖出的500余件文物一并埋藏于殿下石函。

明代成化十三年(1477)四月和万历十九年(1591)四月先后两次对残损的卧佛塑像进行了修复,万历十八年至二十二年(1590~1594)对弘仁寺进行了一次全面维修。

清代前期,弘仁寺内仍有僧纲司建置,康熙十七年(1678),敕赐“宏仁寺”之名,但由于西北民族的统一和疆土的扩展,张掖不再是边陲要地,所以宏仁寺不像以前那样受到朝庭的重视,千年古刹已完成了在民族隔融合、经济文化交流和祖国统一的使命,开始走向衰落。

康熙间多次维修卧佛塑像,乾隆十年(1745)春季,经历了600多年风雨历程的卧佛殿倒塌,张掖信教群众募捐重修,改式两层重檐,至乾隆十二年竣工。

清代后期,宏仁寺被分割成前后两部分,前部(西段)称弘仁寺,后部(东段)称大佛寺,也就是现存以卧佛殿为主的部分,大佛寺之称正式出现。

二、张掖大佛寺经藏、塑像、雕版及有关佛教人物简介1.昙无谶与《大般涅槃经》张掖大佛寺所藏《涅槃经》有:《大明三藏圣教北藏》(简称《北藏》)本《大般涅槃经》、明万历间姑苏坊刻本《大般涅槃经》、万历二十五年弘仁寺金书《大般涅槃经》、顺治十年弘仁寺住持定坤募补墨书《大般涅槃经》等几种版本。

均为北凉昙无谶译《涅槃经》的传承。

昙无谶(385~433)北印度人,6岁丧父,随母亲织毛席为生,他的母亲见僧人比较富裕,就让他出家为僧。

十岁的昙无谶就聪颖超群,一天能背诵三百多颂经文。

最初他学习小乘佛学,后来遇白头禅师,就跟着专功大乘涅槃学。

约公元411年,昙无谶携《大般涅槃经》和《菩萨戒经》东适北凉弘扬佛法,当时北凉国都仍在张掖,北凉王沮渠蒙逊对昙无谶接待甚厚,他给张掖僧人法进初传菩萨戒,法进再发扬广大,昙师门徒众多。

昙无谶颇为看重法进,两人合译《戒本》一卷。

昙无谶于421年译出《大般涅槃经》,涅槃学由此兴盛,昙无谶成为中国涅槃宗的宗师。

由于北魏太武帝一心想要博学多识、秘咒神验的昙无谶,并礼兵相加,北凉王沮渠蒙逊“既吝谶不遣,又迫魏之强”,妒心发作,于北魏延和二年(433)三月杀害了昙无谶。

昙死后,张掖大佛寺(当时的迦叶如来寺)为纪念昙无谶,更加弘扬涅槃学思想,并造涅槃像供奉,该寺便成为涅槃宗的重要发祥地。

《大般涅槃经》又称《大本涅槃经》,简称《涅槃经》,四十卷,北凉昙无谶译。

全经十三品,宣说释迦牟尼在拘尸那国阿利罗跋提河边的婆罗双树间临涅槃时向大众所说佛法,阐述佛身常驻不灭,及常乐我净之义、众生悉有佛性乃至阐提成佛等旨,被列为大乘五大部经之一。

公元421年昙无谶译出后,初传于北方,后传至南方。

刘宋时僧慧严、慧观与谢灵运筹对之加以修订,增加品目,成为二十五品,世称《南本涅槃经》。

《大般涅槃经》译成后,解决了当时中国佛教界一场有关“佛性”问题的大辩论,具有划时代意义,随之而来的就是大乘《涅槃经》占据了当时佛教的重要地位,广为流传,涅槃学兴盛一时,形成中国的涅槃学派,即涅槃宗。

2.卧佛塑像与嵬咩国师卧佛像即释迦牟泥涅槃像,起源于《涅槃经》及涅槃宗。

涅槃宗形成于北凉时期,由北印度翻译家昙无谶创立,张掖大佛寺是涅槃宗的重要发祥地。

西夏崇宗永安元年(1098),西夏国师嵬咩在张掖大佛寺(当时称迦叶如来寺)的一座大土丘下掘得古卧佛像,对于卧佛像的具体情况我们无法详知,《西夏书事》记载:当时张掖僧人将3尊卧佛像献给了西夏国王乾顺,乾隆十二年重修卧佛殿碑记中有“碧玉卧佛”的记载。

由于卧佛像的出土,引起了社会的轰动,“时四境之内,僧行善徒,传闻忻跃,奔走聚观。

”嵬咩国师发愿“欲建宏刹,用崇祗奉”,他“殚厥劳贳,经营缔构”,上下呼吁,筹集财物,最后得到西夏主乾顺的鼎力支持,1103年,乾顺为了替母后梁氏祈求冥福,敕建卧佛寺。

卧佛殿建成了,塑造庞大的佛像却成了难题,嵬咩绞尽脑汁,日思夜想,忽因一梦提示,先用木枋构建卧佛骨架,再于骨架外钉木板,最后裹泥肤并妆塑彩绘成卧佛巨像,这种将建筑艺术与塑像艺术融为一体的做法成为中国塑像史中的一大创举,这便是今天张掖大佛寺大佛殿卧佛塑像的原形。

现存张掖大佛寺卧佛塑像,身长35米,肩宽7.5米,头北脚南面西,按释迦牟尼涅槃时方向塑造。

面容饱满慈祥,贴金肤色,着团龙红色佛衣,是中国最大的室内木胎泥塑卧佛。

溯其源,是西夏嵬咩国师的杰作。

嵬咩法师,法名思能,生卒不详,是西夏史中十三个国师中的其中一位。

“嵬咩”原作“嵬名”,又为“於弥”之异译,即西夏拓跋氏,唐末赐李姓,宋赐赵姓,“世为夏国主”。

思能作为皇族姓氏,早年跟随西夏燕丹国师学习佛法,由于他精通佛学,“阖境之内,贵贱耆壮,敬信无间,号之为国师”。

1098年,在甘州迦叶如来寺发现古卧佛像后,开始创建卧佛寺,至1103年由皇室支助建成,迦叶如来寺由此迈入皇家寺院历程。

3.张掖金经与太监王贵以《大般若经》为主的张掖大佛寺金银书造佛经是本寺古代的镇寺法宝。

《大般若经》全称为《大般若波罗蜜多经》,它宣扬了大乘佛教利益大众、解脱大众的大同思想,以及大慈大悲的主张,同时更加强调般若无二的大智慧思想,经名梵语含义就是通过智慧到达彼岸。

该部经为唐代玄奘所译,共600卷,它给偏重于大乘的中国佛教带来了重要影响,长期被视为中国佛教的基本典籍之一,唐代奉为“镇国之典”。

张掖大佛寺藏金书《大般若经》,以珍贵的绀青纸为本,用泥金书写绘画,绫锦包装,绣有精美的龙纹图案,极其华贵,书法工整秀丽,卷首曼荼罗画金线细密,人物云集,场面宏大,充满了熠熠生辉的皇宫金粉之气,富丽堂皇,不仅是佛教法宝,也是不可多得的书法、绘画艺术珍品。

该经为明正统年间的太监王贵所造。

王贵(?~1442),明正统时期宫廷佛学法师。

法名朵尔只省巴,御马监太监兼尚宝监太监。

正统元年(1436),英宗皇帝遣王贵做镇守甘肃的钦差大臣,坐镇甘州。

王贵在张掖期间,为张掖做了三件大事:一是在山丹县城西凿山建成山丹大佛寺,大雄宝殿作重楼七层,内塑坐佛像高一十三丈;二是在弘仁寺(张掖大佛寺)内黄金古台旧址上建成金塔殿,殿内塑造三世铜佛像,并添地宫舍利宝物;三是召集书画名士用泥金书造600卷《大般若经》,第三件事还没完成就卒于张掖。

王贵为张掖留下了珍贵的历史文化遗产,至今张掖大佛寺有他制作的金书《大般若经》近600卷,有他铸造的三世铜佛和添置在金塔殿地宫的玉雕、钱币等珍贵文物。

4.藏经包袱与诗僧卜舟张掖大佛寺藏经有一套完整的保管制度:每一卷经均有千字文编号,十卷一函,每函为一个字号,函套外标识清楚,为了保护函套及整函佛经,函套外再裹棉布藏经包袱,包袱上再标千字文编号,整函经再置入经柜的经匣中,经匣按千字文顺序排列,匣外刻千字文序号,恰如中药柜。

藏经包袱除有千字文编号外,并附有捐造者的姓名、籍贯、住址、愿望和捐造时间等,具有较高的文物价值。

张掖大佛寺的藏经包袱保存最早的见于清顺治时期,由甘肃著名的诗僧、临济宗第三十四世嗣祖同法发起募化。

同法,字卜舟,俗姓麻,甘肃平番(今永登县)人,约出生于清顺治初年,根据张掖大佛寺藏经包袱题记可知,顺治十八年(1661),他已在甘州普门寺任检藏僧,为了保护弘仁寺(大佛寺)藏经,发起募捐藏经包袱活动,本次募捐活动一直延续到康熙三年(1664),他不辞劳苦,为弘仁寺轮藏殿藏经募集了许多经袱,并留下了许多宝贵的题记。

随后驻锡于安徽报恩寺(今寿县导公寺),后承传本寺高僧南耕衣钵,任临济宗第三十四世嗣祖。

卜舟于康熙末年告老还乡,卓锡于张掖大佛寺,修寺弘法,老有所为。

卜舟工于格律,在张掖留下了许多脍炙人口的诗篇,约在雍正十二年(1734)圆寂于甘州。

5.涉及元代皇室秘史的楹联张掖大佛寺楹联较多,皆以宣扬佛教思想、歌颂佛教功德之辞,惟大佛殿前檐二楼南廊间垂花门楹联例外:“万道霞光遮凤辇,千条瑞气罩龙楼”。

这副楹联蕴意甘州卧佛寺曾是藏龙栖凤之地,其历史根源就在于元代的几个皇帝和皇太后与张掖大佛寺有过曲幽迷离的关系。

其一,张掖本地相传元世祖忽必烈出生于张掖大佛寺。

有研究者曾著文推测,忽必烈生于1214年,此时正是蒙古汗国与西夏相对和睦共处之际,忽必烈出生于张掖大佛寺有一定可靠程度,但这毕竟是一个传说。

其二,忽必烈母亲别吉太后死后,埋葬在张掖大佛寺内。

《元史·顺帝纪》记载:顺帝至元年(1335)三月,“中书省臣言甘肃甘州路十字寺奉安世祖皇帝母别吉太后于内,请定祭礼,从之。

”《甘州府志》之《世纪》、《杂纂》,e.geil撰《中国长城》均有相同的记载,《甘州府志》对十字寺的记载是:“元世祖祀其母别吉太后处,夏建,今大寺也。