小儿病毒性脑炎诊断与治疗

- 格式:ppt

- 大小:208.00 KB

- 文档页数:49

专家座谈会:小儿病毒性脑炎的诊断与治疗主持人吴保敏教授中国医科大学第二临床学院应邀专家(以发言先后为序)王华副教授中国医科大学第二临床学院邹丽萍教授首都医科大学附属北京儿童医院叶露梅教授天津市儿童医院杨锡强教授重庆医科大学附属儿童医院孙若鹏教授山东大学齐鲁医院周水珍教授复旦大学附属儿科医院秦炯教授北京大学附属第一医院王立文主任医师首都儿科研究所刘智胜主任医师武汉市儿童医院麦坚凝教授广州市儿童医院申昆玲教授首都医科大学附属北京儿童医院吴家骅主任医师河北省唐山市妇幼保健院钱渊教授首都儿科研究所座谈内容1 病毒性脑炎的概念及诊断标准5 病毒性脑炎的辅助检查2 常见病毒性脑炎的病原学6 病毒性脑炎的鉴别诊断3 病毒性脑炎的发病机制7 病毒性脑炎的治疗与预后4 病毒性脑炎的临床表现吴保敏教授:20世纪60年代,特别是70年代全国各地报道多例新发现的脑炎病例,被称为“散发性脑炎”,主要表现为脑实质损害的症状及体征。

多有脑电图异常,实验室查找不到细菌、霉菌、钩端螺旋体或寄生虫感染的证据,也非流行性脑炎,并排除了血管并、占位病及变性病。

80年代初,《中华神经精神科杂志》编委会组织医务界展开对本病深入地观察研究报道、讨论(包括病理),认为散发性脑炎包括两大类疾病,即有病毒直接感染引起的脑炎和病毒感染后变态反应性急性脱髓鞘脑病。

当时,多数临床工作者认为“散发性脑炎”只能作为暂时性的命名,因这个名称太笼统,容易造成误诊,不宜久用,必须将能诊断的病毒性脑炎进行病原学诊断。

目前,全国高校统编教材已将由病毒直接感染引起的脑炎称为病毒性脑炎(以下简称病脑);而由病毒或其他致病微生物感染后变态反应性急性脱髓鞘脑病称之为感染后脑炎(急性播散性脑脊髓炎)。

近年由于疫苗的改进与普遍接种及传染媒介控制措施得力,具有季节性、地域性、流行性的乙脑、森林脑炎及多种小儿传染病发病率急剧下降,因而由肠道病毒、疱疹病毒、呼吸道病毒等引起的脑炎已成为危害小儿健康,致残甚至致死的重要原因之一。

小儿病毒性脑炎32例临床诊治疗效观察摘要:小儿重症病毒性脑炎起病急、病情重,伴有不同程度的意识障碍、持续高热、反复抽搐,甚至合并有呼吸及循环障碍;丙种球蛋白通过体液免疫调节,阻断引起神经细胞损伤的免疫反应,从而保护脑细胞,促进脑功能恢复;纳洛酮能迅速通过血脑屏障,作用于中枢神经系统的阿片受体,有效地阻断内源性阿片类物质介导的各种效应,维持脑的有效灌注压、改善脑循环、减轻脑水肿及增强了脑的代谢进而促进苏醒;二者联合应用能较快控制患儿的临床症状,显著缩短病程,疗效显著。

关键词:丙种球蛋白纳洛酮病毒性脑炎【中图分类号】r4【文献标识码】b【文章编号】1008-1879(2012)10-0063-01小儿病毒性脑炎,病毒自呼吸道、消化道或经蚊虫叮咬侵入人体后,在淋巴系统繁殖,通过血循环感染各种脏器,在脏器中繁殖的大量病毒可进一步扩散至全身,产生病毒血症,在入侵中枢神经系统前即可有发热等全身症状。

如果此时机体不能产生足够的抗体,或血脑屏障功能异常,病毒即通过脉络丛或血管内膜侵入中枢神经系统。

病毒进入中枢神经系统后,一方面通过大量繁殖直接破坏神经组织,另一方面也可通过激发宿主的免疫反应,选择性破坏髓鞘,造成感染后免疫脱髓鞘1。

为了进一步提高治疗效果和改善预后,我院在常规治疗基础上联合应用丙种球蛋白和纳洛酮治疗重症病毒性脑炎,取得了满意的疗效,现报告如下。

1临床资料选择2009年2月-2012年4月间我院儿科住院部收治的小儿病毒性脑炎患儿32例,男19例,女13例,患儿主要表现:发热、头痛、呕吐和脑膜刺激征,全部的病例均行脑脊液检查,蛋白轻至中度升高;脑电图检查异常;eeg示基本节律不规则,有多灶性或广泛性、弥漫性的高幅或低幅慢波活动;ct检查示局灶性及散在性片状异常低密度改变;mri检查显示脑室、脑干内局灶性或多灶性脑软化灶。

2治疗方法首先接受常规治疗,包括:止痉、降颅压、改善脑细胞代谢、抗病毒等常规治疗,在常规治疗基础上应用丙种球蛋白(上海生物制品研究所)0.4g/(kg·d)静滴,连续3-5天;纳洛酮0.01-0.1mg/(kg·d)加入葡萄糖静滴,疗程为7-14天。

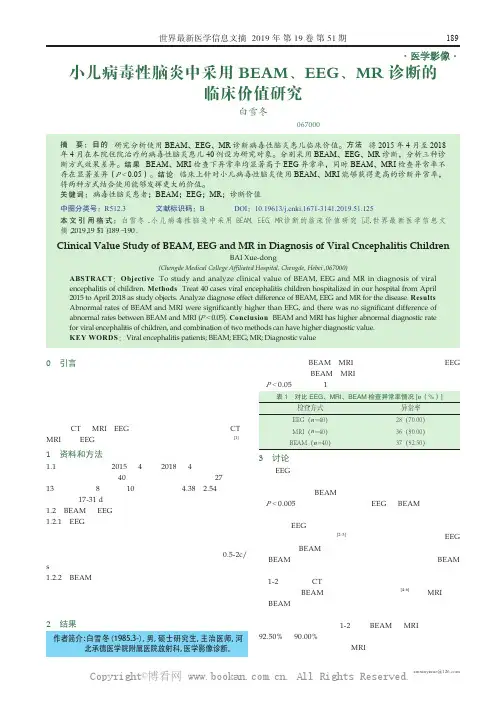

189投稿邮箱:zuixinyixue@世界最新医学信息文摘 2019年 第19卷 第51期·医学影像·小儿病毒性脑炎中采用BEAM、EEG、MR 诊断的临床价值研究白雪冬(承德医学院附属医院,河北 承德 067000)0 引言小儿病毒性脑炎属于一种小儿时期多发的常见病,该病患者大多数能够被判定为预后良好,但仍存在较少重症病患在接受治疗后留有肢体偏瘫、智能落后、癫痫等后遗症,在能够帮助小儿病毒性脑炎的尽早诊断并帮助准确判断患儿病情转化和预后的愿景下,我们针对小儿病毒性脑炎患儿进行了头颅CT 或MRI 、EEG 检查,以阳性率的高低来比较CT 、MRI 以及EEG 对于早期诊断小儿病毒性脑炎的价值大小[1]。

1 资料和方法1.1 一般资料。

将2015年4月至2018年4月在本院住院治疗的病毒性脑炎患儿40例设为研究对象,其中男27例,女13例;年龄在8个月至10岁,平均为(4.38±2.54)岁,住院时间在17-31 d ,出院后进行门诊随访。

1.2 BEAM 和EEG 异常分度1.2.1 EEG 的异常分度:轻度异常:背景的活动逐渐变慢。

中度异常:发生弥漫性高幅慢波阵发性地发放(主要为δ或θ波),可能出现局灶性的痫样放电波。

重度异常:出现爆发抑制的现象或产生一定量的弥漫性高波幅大慢波(0.5-2c/s δ波),甚至最终转变为平坦脑电波。

1.2.2 BEAM 的异常分度:轻度异常:轻度的脑水肿。

中度异常:脑室受压、出现散在或单个的炎性病灶,或者出现弥漫性脑水肿。

重度异常:脑实质大范围发生坏死,最终生成软化灶。

2 结果研究显示BEAM 、MRI 检查下异常率均显著高于EEG 异常率,同时BEAM 、MRI 检查异常率不存在显著差异3 讨论EEG 是医学界公认的诊断早期病毒性脑炎的的重要检查方式,并且能够显著帮助预后和判断病情变化。

接受研究的早期病例中,BEAM 检查结果呈阳性的概率显著低于高(P <0.005)表明,在此病早期,EEG 比BEAM 更为敏感,因此在治疗病毒性脑炎,特别是重症病毒性脑炎的过程中,密切监控EEG 的变化,可以很好地指导治疗,从而尽可能地降低后遗症的发病几率[2-3]。

病毒性脑炎的临床诊疗及病历分析首都医科大学宣武医院郭冬梅病毒进入神经系统及相关组织可以引起炎症性的和非炎症性的改变,我们称之为神经系统的病毒感染。

根据病原学中病毒核酸的特点,病毒可以分为 DNA 病毒和 RNA 病毒,能够引起神经系统感染的病毒很多,具有代表性的有 DNA 病毒中的单疱病毒、水痘带状疱疹病毒、巨细胞病毒等, RNA 病毒中的常见的有脊髓灰质炎病毒和柯萨奇病毒等等。

病毒性脑炎其发病机制有三种。

病毒性脑炎的发病机制为:病毒性脑炎的发病机制为急性病毒脑炎病毒直接经过血流神经轴索或细胞到细胞的传递方式侵犯脑基质,造成脑的炎症。

感染后脑炎是由于病毒感染后机体免疫的变化造成静脉周围的神经纤维的脱髓鞘样改变。

病毒进入中枢神经系统,可以引起急性脑炎或脑膜炎综合征,也可形成潜伏状态或者持续性的感染状态,早复发性和慢性转移。

病毒性脑炎临床有一些共同的特点,比如说它的病原都是由病毒感染引起,症状前驱症状都有类似呼吸道感染的症状,也有的可以发热、全身不适等,随着疾病的进展,脑实质受累的症状比较突出,癫痫发作、意识障碍、精神症状、或者肢体的活动功能障碍等等。

在体征上我们可以查到脑炎的病人意识的障碍、肌力及肌张力的改变,椎骨受损害等等,脑适质受损的体征。

脑脊液检查,颅内压正常或者可以轻度升高,脑脊液白细胞改变以淋巴细胞为主的白细胞轻到中度增多。

脑脊液蛋白可以轻度增高,脑脊液的糖的含量一般正常。

这和其他细菌性感染是有区别的。

病毒性脑炎的实验室检查,通过血清以及脑脊液的病毒抗体检测,可以有阳性的改变。

病毒性脑炎还有一个确诊的依据,就是经过脑活检可以发现非特异性的炎性的改变,而且细胞核内可以出现嗜酸性的包含体,电镜下可以发现细胞内的病毒颗粒,这也是我们确诊的依据。

病毒性脑炎,脑电图特异性的异常,或者是一个广泛性的异常。

影像学可以显示出病灶,但是有些时候没有特异性。

对于病毒性脑炎来说,它的治疗一方面是针对病原体的治疗,也就是抗病毒治疗,其他还有一些对症的治疗。

阿昔洛韦治疗小儿病毒性脑炎的效果病毒性脑炎(VE)是儿科常见的危急重症疾病,是多种病毒感染累及中枢神经系统引发的炎症综合征,如疱疹病毒、肠道病毒等,会侵犯患儿脑膜或脑实质,起病急、发展迅速,不仅会影响患儿脑血管循环,还会使患儿出现意识障碍、脑疝等并发症,造成严重的后遗症,影响患儿健康成长,若治疗不及时会危及患儿的生命安全[1-2]。

此类病毒性感染疾病的病死率和致残率较高,对此强调对该疾病的早期诊治。

临床针对该疾病急性期以综合治疗为主,主要包括抗病毒治疗、对症处理及支持治疗等,旨在迅速控制感染、缓解患儿相关症状和体征,控制病情进展,尽可能降低并发症发生风险,降低死亡发生概率[3]。

阿昔洛韦,别名无环鸟苷,属于嘌呤核苷类似物,能抑制病毒DNA复制,是治疗VE疾病的有效药物。

本文通过临床药师参与一例病毒性脑炎患儿使用阿昔洛韦治疗情况分析如下:【临床资料】患者李XX,性别女,年龄4岁。

主诉:因“发热半天”就诊。

辅助检查血常规:WBC 7.72×109/L,中性粒细胞百分比61.8%,淋巴细胞百分比28.0%,Hb173g/L,PLT 235.0×109/L,CRP 2.5mg/dL。

急诊查胸片提示:两肺纹理增粗,拟“儿童上呼吸道感染”收人我科。

入科后查体:体温37.8℃,脉搏130次/min,呼吸50次/min,血压69/36mmHg;神志清,咽充血,两肺呼吸音粗糙,未闻及啰音,肛周皮肤红,四肢活动尚可,肌张力正常。

入科后完善相关检查,行腰椎穿刺术留取脑脊液检查。

术后予抗感染等对症治疗。

脑脊液检查结果:外观无色透明澄清;脑脊液生化示葡萄糖2.94mmol/L,蛋白定量42.3mg/dL,氯118.4mmol/L;脑脊液单纯疱疹病毒Ⅱ核酸检测示阳性。

结合病史及辅助检查,补充诊断为“病毒性脑炎(单纯疱疹病毒感染)”。

既往史:患儿母亲无遗传病史,无慢性咳嗽、哮喘病史。

患儿家属及陪同人员近14天内否认上海市、北京市、广安市及周边地区或其他有病例报告社区的旅行史或居住史,否认与新型冠状病毒感染者(核酸检测阳性者)有接触史,否认曾接触过来自上海市、北京市、广安市及周边地区或来自有病例报告社区的发热或有呼吸道症状的患者,否认有聚集性发病。

儿童病毒性脑炎 (2021年版)一、病毒性脑炎标准住院流程〔一〕适用对象。

第一诊断为病毒性脑炎〔轻中度〕ICD-A86.x00。

〔二〕诊断依据。

根据【诸福棠实用儿科学】〔第8版,人民卫生出版社〕及【儿科学】〔第8版,人民卫生出版社〕。

1.急性或亚急性起病。

2.主要表现为发热、头痛、喷射性呕吐、抽搐、嗜睡、意识障碍和/或神经系统定位体征等脑实质受损征象。

3.脑电图〔EEG〕可显示局灶性或弥散性异常。

4.头颅CT/MRI检查可显示脑水肿、局灶性或弥漫性病变。

5.抗生素治疗前腰穿检查脑脊液压力正常或升高,白细胞和蛋白质正常或轻到中度增高,糖和氯化物正常;无细菌、结核菌和真菌感染依据。

〔三〕治疗方案的选择。

根据【诸福棠实用儿科学】〔第八版,人民卫生出版社〕。

1.一般治疗:精心护理、密切观察病情,必要时需持续监测生命体征。

2.对症治疗:高热时降温,惊厥时止惊、降颅压防止脑水肿、维持水电解质平衡。

3.抗病毒治疗。

4.必要时糖皮质激素治疗。

5.必要时应用保护脏器功能、营养神经药物6.必要时针灸、康复等综合治疗。

〔四〕标准住院日轻中症2-3周。

〔五〕进入临床路径标准。

1.第一诊断必须符合卫生部疾病编码ICD-A86.x00病毒性脑炎。

2.具有其他疾病诊断,但住院期间不需要特殊处理也不影响第一诊断临床路径流程。

〔六〕住院期间检查工程。

1.必需的检查工程:〔1〕血常规、尿常规、大便常规;〔2〕肝肾功能、电解质、血糖、血沉;〔3〕心电图和X线胸片,并根据病情复查;〔4〕脑电图;〔5〕头颅CT/MRI;〔6〕脑脊液常规、生化及病原学检查〔涂片、培养、病毒性抗体〕。

2.根据患者病情可选择的检查工程:〔1〕血气分析、血乳酸、血氨、自身抗体、甲状腺相关抗体;〔2〕血、脑脊液自身免疫性相关抗体〔3〕并发其他感染患者行分泌物或排泄物细菌/真菌培养及药敏试验;〔七〕选择用药。

1.抗病毒药物:阿糖腺苷、阿昔洛韦或更昔洛韦或利巴韦林等。

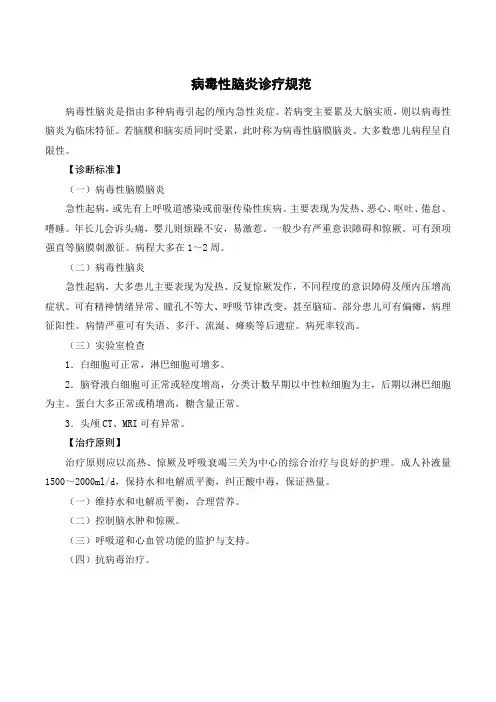

病毒性脑炎诊疗规范

病毒性脑炎是指由多种病毒引起的颅内急性炎症。

若病变主要累及大脑实质,则以病毒性脑炎为临床特征。

若脑膜和脑实质同时受累,此时称为病毒性脑膜脑炎。

大多数患儿病程呈自限性。

【诊断标准】

(一)病毒性脑膜脑炎

急性起病,或先有上呼吸道感染或前驱传染性疾病。

主要表现为发热、恶心、呕吐、倦怠、嗜睡。

年长儿会诉头痛,婴儿则烦躁不安,易激惹。

一般少有严重意识障碍和惊厥。

可有颈项强直等脑膜刺激征。

病程大多在1~2周。

(二)病毒性脑炎

急性起病,大多患儿主要表现为发热、反复惊厥发作,不同程度的意识障碍及颅内压增高症状。

可有精神情绪异常、瞳孔不等大、呼吸节律改变,甚至脑疝。

部分患儿可有偏瘫,病理征阳性。

病情严重可有失语、多汗、流涎、瘫痪等后遗症。

病死率较高。

(三)实验室检查

1.白细胞可正常,淋巴细胞可增多。

2.脑脊液白细胞可正常或轻度增高,分类计数早期以中性粒细胞为主,后期以淋巴细胞为主。

蛋白大多正常或稍增高,糖含量正常。

3.头颅CT、MRI可有异常。

【治疗原则】

治疗原则应以高热、惊厥及呼吸衰竭三关为中心的综合治疗与良好的护理。

成人补液量1500~2000ml/d,保持水和电解质平衡,纠正酸中毒,保证热量。

(一)维持水和电解质平衡,合理营养。

(二)控制脑水肿和惊厥。

(三)呼吸道和心血管功能的监护与支持。

(四)抗病毒治疗。

脑炎(森林脑炎),森林脑炎又称苏联春夏脑炎或称远东脑炎,是由森林脑炎病毒经硬蜱媒介所致自然疫源性急性中枢神经系统传染病。

临床特征是突然高热、意识障碍,头痛、颈强、上肢与颈部及肩胛肌瘫痪,后遗症多见。

森林脑炎病毒属于虫媒病毒乙群,为RNA病毒,可在多种细胞中增殖,耐低温,而对高温及消毒剂敏感,野生啮齿动物及鸟类是主要传染源,林区的幼畜及幼兽也可成为传染源,传播途径主要由于硬蜱叮咬。

人群普遍易感,但多数为隐性感染,仅约1%出现症状,病后免疫力持久。

疾病简介脑炎(森林脑炎)是由黄病毒属中蜱传脑炎病毒所致的中枢神经系统急性传染病,蜱为其传播媒介。

临床上以突起高热、头痛、意识障碍、脑膜刺激征、瘫痪为主要特征,常有后遗症,病死率较高火罐网。

本病是森林地区自然疫源性疾病,流行于我国东北,俄罗斯的远东地区及朝鲜北部林区,多发生于春夏季。

又称蜱传脑炎(tick-borne encephalitis,TBE),俄国春夏季脑炎(Russian spring-summer encephalitis),东方蜱传脑炎(encephalitis acarina orientalis)等。

发病原因脑炎由病毒直接侵犯或由病毒或其他异种蛋白引发的超敏反应所致的大脑急性炎症性疾病。

无菌性脑膜炎具有发热的脑膜炎症,其特征为脑脊液单核细胞增多症,糖定量正常,蛋白定量轻度增高,涂片及培养检查未发现细菌,脑脊髓炎脑和脊髓都被累及的炎症性疾病。

脑炎可以是病毒性感染原发的临床表现,或者是继发的临床表现,引起原发的脑炎的病毒有流行性的(虫媒病毒,脊髓灰质炎病毒,埃可病毒与柯萨奇病毒),或散发性的,通过蚊子传播的虫媒病毒性脑((圣路易型脑炎,东方与西方马脑炎,加利福尼亚脑炎)只在温暖季节感染人体。

继发的脑炎通常是病毒感染的一种并发症,是由免疫机制所造成。

,举例来说,在麻疹,水痘,风疹,牛痘接种,天花以及许多其他不太明确的病毒感染后发生的脑炎都是继发的脑炎。

小儿病毒性脑炎的诊断及治疗效果观察发表时间:2012-09-24T14:23:28.780Z 来源:《医药前沿》2012年第8期供稿作者:汤奇羚[导读] 病毒性脑炎是儿科中枢神经系统感染疾病中较为常见的原发性脑炎,为脑实质受多种病毒直接侵犯引起。

汤奇羚(东南大学医学院附属江阴医院儿科江苏江阴 214400)【摘要】目的:探讨小儿病毒性脑炎临床诊断特点及治疗效果。

方法:选择我院2008 年12 月至2010 年12 月收治小儿病毒性脑炎患儿180例,对其临床资料进行回顾性分析。

结果:本组患者均采用降颅压、止痉、降温、肾上腺皮质激素综合治疗,180 例患者中,治愈140例,占77.8%;好转39 例,占21.7%;死亡1 例,占0.5%。

平均住院时间14d。

结论:早期及时做出正常诊断,采取相应措施进行治疗,具有十分重要的临床价值。

【关键词】小儿病毒性脑炎诊断治疗病毒性脑炎是儿科中枢神经系统感染疾病中较为常见的原发性脑炎,为脑实质受多种病毒直接侵犯引起。

一年四季均可发病,故又称散发性脑炎。

本病病原种类繁多,病因复杂,单纯疱疹病毒、肠道病毒、黏液病毒等为常见病毒[1-2]。

患儿以颅内高压征和脑实质损害症状为临床表现,早期诊断和治疗,多数可获得较好预后,但少部分患儿发病急,病情进展迅速,若不及时诊治可导致神经系统严重后遗症发生,甚至短期内出现死亡,故及时正确诊断并采取相应措施进行治疗对提高本病治愈率有着关键性的重要。

本次研究选择我院2008 年12月至2010 年12月收治小儿病毒性脑炎患儿180 例,对其临床资料进行回顾性分析,现总结报告如下。

1 资料与方法1.1 一般资料本组患者180 例,男124 例,女56 例,男女之比为2:1,均符合第6 版《实用儿科学》对病毒性脑炎的诊断标准。

年龄最小3.2 个月,<1 岁41 例,1-3 岁72 例,4-6 岁35 例,7-12 岁32 例。

每个月均有发病,3-10 月较多。

小儿病毒性脑炎临床探析摘要:目的:探讨小儿病毒性脑炎的临床诊断与治疗。

方法:选取在2007年11月-2011年8月间到我院诊治的86例小儿病毒性脑炎患者,将86例患者随机分为两组,观察组43例,对照组43例,给予所有患儿基础治疗,在此基础上,观察组患儿采用丙种球蛋白治疗,对照组患儿采用干扰素治疗,对两组患儿的治疗过程进行跟踪观察,并将所得实验数据记录。

结果:观察组43例患儿中,显效24例,好转15例,无效4例,治疗有效率为90.7%,对照组43例患儿中,显效19例,好转13例,无效11例,治疗有效率为74.4%。

结论:对于小儿病毒性脑炎,要给予患儿及时的准确诊断和对症治疗,其中,采用基础治疗加丙种球蛋白治疗的效果显著,值得在临床推广应用。

关键词:小儿病毒性脑炎临床诊断丙种球蛋白治疗效果【中图分类号】r4 【文献标识码】a 【文章编号】1008-1879(2012)12-0049-02小儿病毒性脑炎主要是指由于各种病毒影响,所引起的中枢神经系统感染性疾病,是在临床上常见的儿科疾病,病情轻重不一,轻者可以自行缓解,但如果病情危重,则会导致病情不断发展,导致患儿出现死亡,或者是留下严重的后遗症,严重制约到患儿生活质量的提高[1]。

此种疾病的主要临床表现为头痛、发热、腹泻、呕吐、昏迷、惊厥等,导致患儿需要承受较大的痛苦,因此,临床医生要给予患者及时的准确诊断和对症治疗,以实现患儿病情的良好控制,从而减低其病死率,提高患儿的生活质量[2]。

当前,临床上采用丙种球蛋白对患儿治疗的效果较为显著。

现在选取我院收治的小儿病毒性脑炎患者,对其采用此种方法治疗的情况进行回顾性分析,同时将回顾结果报告如下。

1 资料和方法1.1 一般资料。

选取在2007年11月-2011年8月间到我院诊治的86例小儿病毒性脑炎患者,其中,男性45例,年龄在9个月-8岁之间,平均年龄为4.1岁,女性39例,年龄在12个月-10岁之间,平均年龄为5.0岁,所有患儿均经临床诊断为病毒性脑炎,需要及时对症治疗。