细菌性脑膜炎的诊断与治疗

- 格式:ppt

- 大小:894.50 KB

- 文档页数:7

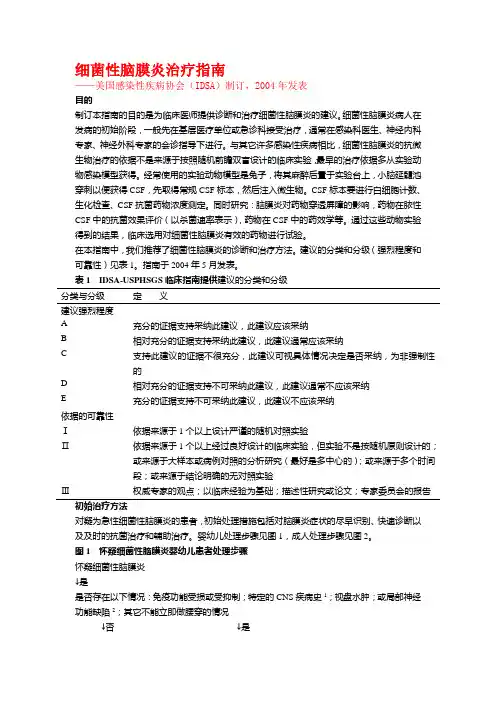

细菌性脑膜炎治疗指南——美国感染性疾病协会(IDSA)制订,2004年发表目的制订本指南的目的是为临床医师提供诊断和治疗细菌性脑膜炎的建议。

细菌性脑膜炎病人在发病的初始阶段,一般先在基层医疗单位或急诊科接受治疗,通常在感染科医生、神经内科专家、神经外科专家的会诊指导下进行。

与其它许多感染性疾病相比,细菌性脑膜炎的抗微生物治疗的依据不是来源于按照随机前瞻双盲设计的临床实验,最早的治疗依据多从实验动物感染模型获得。

经常使用的实验动物模型是兔子,将其麻醉后置于实验台上,小脑延髓池穿刺以便获得CSF,先取得常规CSF标本,然后注入微生物。

CSF标本要进行白细胞计数、生化检查、CSF抗菌药物浓度测定。

同时研究:脑膜炎对药物穿透屏障的影响,药物在脓性CSF中的抗菌效果评价(以杀菌速率表示),药物在CSF中的药效学等。

通过这些动物实验得到的结果,临床选用对细菌性脑膜炎有效的药物进行试验。

在本指南中,我们推荐了细菌性脑膜炎的诊断和治疗方法。

建议的分类和分级(强烈程度和可靠性)见表1。

指南于2004年5月发表。

表1 IDSA-USPHSGS临床指南提供建议的分类和分级分类与分级定义建议强烈程度A充分的证据支持采纳此建议,此建议应该采纳B相对充分的证据支持采纳此建议,此建议通常应该采纳C支持此建议的证据不很充分,此建议可视具体情况决定是否采纳,为非强制性的D相对充分的证据支持不可采纳此建议,此建议通常不应该采纳E充分的证据支持不可采纳此建议,此建议不应该采纳依据的可靠性Ⅰ依据来源于1个以上设计严谨的随机对照实验Ⅱ依据来源于1个以上经过良好设计的临床实验,但实验不是按随机原则设计的;或来源于大样本或病例对照的分析研究(最好是多中心的);或来源于多个时间段;或来源于结论明确的无对照实验Ⅲ权威专家的观点;以临床经验为基础;描述性研究或论文;专家委员会的报告初始治疗方法对疑为急性细菌性脑膜炎的患者,初始处理措施包括对脑膜炎症状的尽早识别、快速诊断以及及时的抗菌治疗和辅助治疗。

细菌性脑膜炎包含:①急性细菌性脑膜炎;②结核性脑膜炎;③真菌性脑膜炎一、急性细菌性脑膜炎急性细菌性脑膜炎为较常见的中枢神经系统感染,国外文献报道其发病率为3~5/10万。

迄今细菌性脑膜炎仍为成人及儿童中的严重感染性疾病。

尽管目前已有众多有效的抗菌药物用于临床,但据报道其病死率仍可达25%~30%。

因此早期诊断,正确的抗菌治疗是提高治愈率,降低病死率,减少后遗症的关键。

【诊断及鉴别诊断】细菌性脑膜炎的诊断需根据流行季节、典型的临床症状、体征、诱发因素与脑脊液检查结果。

凡患有肺炎、中耳炎、发生颅脑外伤或者进行颅脑手术者,同时出现发热、头痛、神志改变、脑膜刺激症,脑脊液检查:压力增高,白细胞总数显著增高者, 细菌性脑膜炎的诊断可基本确立。

各类病原菌所致细菌性脑膜炎的临床表现大致相仿,因此在未获病原菌前,需全面询问病史、进行全面体格检查,并根据流行病学、诱发因素等推测可能的病原菌。

起病于冬春季节、突发高热、寒战、头痛,体检发现皮肤粘膜瘀点、瘀斑者,需考虑脑膜炎奈瑟球菌引起的脑膜炎。

继发于肺炎、中耳炎、鼻窦炎者以肺炎球菌脑膜炎多见。

继发于上呼吸道感染、肺炎、鼻窦炎,特别体弱儿童,需高度怀疑流感嗜血杆菌脑膜炎。

各类原因引起的免疫缺陷与颅脑手术后行脑室引流者,较可能发生耐药革兰阴性杆菌如克雷伯菌属、大肠埃希菌、沙雷菌属或者铜绿假单胞菌脑膜炎,耐药葡萄球菌属,特别耐甲氧西林金葡菌(MRSA)或者表葡菌(MRSE)也并很多见。

(一)细菌性脑膜炎的治疗原则1.尽早进行脑脊液检查由于引起细菌性脑膜炎的病原菌种类繁多,尽快检出病原菌是细菌性脑膜炎治疗成功的关键,务必立即进行脑脊液与皮肤瘀点的涂片革兰染色与血培养,同时尚需进行脑脊液的常规及生化检查。

同时结合病史与体检资料、患者年龄、伴发疾病等开始经验治疗,获阳性培养结果后,根据药敏试验结果调整用药。

2.选用杀菌剂中枢神经系统为人体防御免疫功能的薄弱区域,白细胞数少,体液免疫与细胞免疫功能显著降低,且缺乏特异抗体,因此应使用杀菌剂。

化脓性脑膜炎的诊断提示及治疗措施化脓性脑膜炎(Puru1entmeningitis,简称化脑)又称细菌性脑膜炎(becteria1meningitis),是小儿时期,尤其是婴幼儿时期的一种常见的中枢神经系统感染性疾病,由多种化脓性细菌引起。

【诊断提示】(1)多在上感、肺炎、败血症等后发生。

(2)多数起病急,可见明显全身感染中毒症状:发热、头痛、精神萎靡、乏力、皮肤出血点、瘀斑等;常出现中枢神经系统症状、脑膜刺激征、颅内压增高、惊厥、意识障碍,部分患儿可见脑神经受累、肢体瘫痪或感觉异常等。

(3)3个月以下婴儿可不发热,甚至体温不升。

可见拒奶、吐奶、嗜睡、凝视、尖叫、惊厥、面色青灰及囱门隆起等。

新生儿患病多在生后1~7d,中毒症状重,皮肤黄染。

(4)外周血象:白细胞及中性粒细胞明显增多。

脑脊液压力升高,外观浑浊甚至脓样,细胞数由数百至数千,以中性粒细胞占多数,蛋白增多,糖明显降低,涂片可找到细菌,培养阳性。

【治疗措施】1.对症和支持治疗保证能量和营养供给,维持水和电解质平衡;必要时可输血浆或全血;急性期可用地塞米松静滴;及时应用脱水药减轻颅内高压;及时处理高热、惊厥,纠正呼吸、循环衰竭;注意及时发现和治疗并发症等。

2.抗生素治疗应及早选用抗生素治疗。

(1)抗生素选择:①病原菌未明时,应选用对常见三种病原菌脑膜炎双球菌、肺炎链球菌和流感杆菌都有效的抗生素,如青霉素[80万〜Ioo万U/(kg∙d)分3〜4次静滴]加氨苇西林[150〜300mg∕(kg∙d)分3〜4次静滴]或青霉素加氯霉素[60〜IOomg/(kg∙d),总量不超过2g,分3〜4次静滴]。

目前多主张选用第三代头抱菌素,如头抱曲松[100mg∕(kg∙d)]或头抱嚷照[200mg∕(kg∙d),分2~3次静滴1②病原菌明确时可参照药敏给药:肺炎链球菌可选大剂量青霉素,对其过敏者,可改用氯霉素、红霉素[30〜50mg∕(kg∙d),分2次静滴]等;青霉素耐药者可选用头泡曲松、头抱喂肺、氯霉素、万古霉素,流感杆菌首选氨苇西林,如耐药,改用第二、三代头抱菌素,如头抱吠辛钠或头抱嚷月亏钠,100~200mg/(kg∙d),分2〜4次静注;或头抱曲松钠80mg∕(kg∙d),1次/d,静滴;大肠埃希菌对氨芾西林敏感者可继续应用;耐药者可换用头抱吠辛、头抱曲松或加用氨基糖昔类抗生素,必要时可给予碳青霉烯类等药物治疗。

脑膜炎的症状与治疗导致脑膜炎的因素比较复杂,包括传染性以及非传染性多种因素,一般因细菌感染引发的脑膜炎比较严重,可出现脑膜水肿、颅内压升高等情况;因病毒感染引发的脑膜炎则病情相对较轻;因真菌感染引发的脑膜炎多与身体其他部位真菌性疾病有关,最为常见的是肺部感染。

下面给大家详细讲讲脑膜炎的症状以及如何治疗脑膜炎。

脑膜炎都有哪些症状?脑膜炎大致可以分为四种类型,分别是细菌新脑膜炎、病毒性脑膜炎、结核性脑膜炎以及真菌性脑膜炎。

1.细菌性脑膜炎。

主要是由细菌感染引发的,一般可分为3种类型,分别是脑膜炎奈瑟菌、肺炎链球菌以及流感嗜血杆菌B型。

这些细菌在健康人体表或者鼻腔内并不会侵害人体,但是通过打喷嚏或者咳嗽导致病毒传播,当人体免疫力低下时即可被这些细菌感染,比如在感冒时,就比较容易被感染。

2.结核性脑膜炎。

主要是由结核菌所引发的,属于脑膜非化脓性炎症,结合分支杆菌经血液传播可在软脑膜下形成结合结节,一旦结节溃破就可导致结核杆菌入侵到蛛网膜下腔,进而引发结核性脑膜炎。

根据相关统计数显显示,结核性脑膜炎在近几年的发病率以及死亡率均呈上升趋势,及早发现诊断,并进行治疗可有效降低患者死亡率。

3.病毒性脑膜炎。

主要由几种病毒引发,多是与腹泻有关的几种病毒。

病毒性脑膜炎的病情相对较轻,对于成年人的威胁较小,但是对于新生儿以及因幼儿的威胁性较大。

4.真菌性脑炎。

真菌也可引发脑膜炎,其中最为常见的是隐球菌,隐球菌在鸽子类动物中比较多见,一般健康人不易患上真菌性脑膜炎,但若是感染HIV病毒者,则比较容易患隐球菌性脑膜炎。

脑膜炎的症状脑膜炎,也称为脑脊髓膜炎,是人体的脑脊膜或脑膜受到病毒或细菌感染发生炎症的疾病,任何年龄段均可发病,危害性较大,尤其是新生儿,如果患上脑膜炎,无论是病毒感染还是细菌感染,对于孩子都有致命的威胁。

对于成年人而言,因病毒感染引发的脑膜炎则没那么严重,病程一般在10d左右,但若为细菌感染引发的脑膜炎也极为严重。

1例儿童细菌性脑膜炎的治疗分析与药学监护引言细菌性脑膜炎是一种严重的急性菌感染性疾病,常见于儿童和青年人,发病率较高。

它的病原体主要是脑膜炎球菌,其他细菌如链球菌、肺炎克雷伯菌等也可能引起该病。

如果不能及时治疗,该疾病很容易引起脑缺氧、脑水肿、颅内高压等并发症,甚至引起严重的神经系统损伤、死亡。

因此,对儿童细菌性脑膜炎的治疗非常重要,需要承担药学监护职责,以确保药物的安全使用和优化治疗效果。

本文将通过一个儿童细菌性脑膜炎的治疗病例,结合药学知识对其进行分析和讨论,以期提高对该疾病的治疗认识和技能。

病例患者:8岁男性儿童。

主诉:发热3天,头痛。

入院检查:血小板计数81×10^9/L;颈部抵抗阳性;腰椎穿刺结果:压力增高(360 mmH2O),细胞数轻度增多(50×10^6/L),分类:多形核中性白细胞占85%、淋巴细胞占5%、单核细胞占10%;蛋白质增多(2.2 g/L);糖明显降低(0.8 mmol/L);脑CT未见明显异常。

初步诊断:儿童细菌性脑膜炎。

治疗过程根据患者的病情和中医药学的常规治疗方法,我们对其进行如下治疗:1. 抗生素由于脑膜炎球菌是细菌性脑膜炎最常见的病原体,因此我们选择了一代头孢菌素(如头孢唑林、头孢呋喃)和第三代头孢菌素(如头孢曲松、头孢噻肟)作为初始治疗,以减少患者病情恶化的风险。

根据该病例患者的腰椎穿刺结果,我们可以确定脑膜炎球菌对头孢唑林的敏感性较高,因此我们选择了头孢唑林250mg(以每日3次口服的方式)作为初始抗生素治疗。

此外,我们还选择了氨苄西林(每日4次,每次50mg/kg,静脉滴注)进行补充治疗,以增强抗生素的治疗效果。

2. 对症治疗我们还对患者进行了合理的对症治疗措施。

具体来说,我们采用了以下治疗方法:(1)对发热进行控制。

我们选择了退热药物对患者的发热进行控制,如布洛芬糖浆,每天按需口服。

(2)对脑水肿进行缓解。

由于细菌性脑膜炎常常会引起脑水肿,因此我们需要采取一些措施来缓解这种症状。

一例脑膜炎病例分析脑膜炎是指蛛网膜、软脑膜和蛛网硬脑膜三层脑膜的炎症性疾病。

它通常由感染引起,如细菌、病毒、真菌或其他微生物。

这种疾病可引起头痛、发热、颈部僵硬等症状,甚至可导致死亡。

下面我将描述一个脑膜炎病例进行分析。

病例:患者是一名16岁的男孩,名叫小明。

他于前一天晚上开始感到头痛和发热。

他的父母注意到他感到非常虚弱和疲乏,并且表现出恶心和呕吐的症状。

当他试图弯曲脖子时,他感到很痛苦。

因此,他的父母带他去了当地的医院。

临床分析:小明的症状包括头痛、发热、虚弱和疲劳感、恶心和呕吐以及颈部僵硬。

这些症状与脑膜炎的典型表现相符。

头痛是由于脑脊液的压力增加,刺激脑膜引起的。

发热是身体对感染的免疫反应。

虚弱和疲劳感可能是由于感染过程中机体的病理反应和代谢紊乱所致。

恶心和呕吐可以是由于中枢神经系统受累和胃肠道刺激。

颈部僵硬是脑膜受累的典型体征,可能是由于脑膜及其神经受到刺激引起的。

诊断和治疗:在医院,小明接受了一系列诊断测试,包括脑脊液检查、血液检查和影像学检查。

脑脊液检查是诊断脑膜炎的关键测试。

检查结果显示,小明脑脊液中白细胞计数增高,压力升高,并且培养显示细菌感染。

基于这些结果,小明被诊断为细菌性脑膜炎。

治疗方案是静脉输注抗生素。

小明开始接受广谱抗生素治疗,包括头孢菌素和庆大霉素。

此外,为了缓解头痛和发热,他还接受了解热药物和止痛药物治疗。

为了控制恶心和呕吐,他被给予抗恶心药物。

治疗过程中,小明处于临床观察之下,密切监测病情变化和不良反应。

预后和康复:小明在接受治疗后显示出较好的预后。

他的头痛和发热症状逐渐缓解,白细胞计数和脑脊液压力也恢复正常。

他的颈部僵硬也逐渐消退。

小明在医院停留了几天,以确保感染得到控制,并接受适当的康复护理。

结论:脑膜炎是一种严重的感染性疾病,能够引起一系列严重的症状。

早期检测和诊断对于提供及时治疗至关重要。

对于细菌性脑膜炎,抗生素治疗是主要的治疗方法。

康复期内的饮食调理、休息和心理支持也是康复过程中的重要因素。

脑膜炎诊断和治疗要点脑膜炎是一种严重的感染性疾病,主要表现为脑膜的炎症反应。

它通常由细菌、病毒或真菌引起,可能导致严重的脑损伤甚至死亡。

因此,及早诊断和有效治疗脑膜炎非常重要。

本文将探讨脑膜炎的一些诊断和治疗要点。

首先,脑膜炎的临床表现并不特异,常见症状包括头痛、发热、颈项强直、恶心和呕吐等。

然而,这些症状也可能出现在其他疾病中,因此准确的诊断很关键。

医生通常会进行脑脊液检查来确认诊断。

脑脊液是脑脊液的清液,通过脊髓穿刺获取。

脑脊液检查可以检测炎症标志物、病原体和细胞计数等指标,以确定是否存在脑膜炎。

其次,治疗脑膜炎需要根据感染的病因进行。

对于细菌性脑膜炎,通常需要使用抗生素来消灭病原菌。

常见的抗生素有青霉素、头孢菌素和万古霉素等。

病原菌的敏感性测试有助于确定最有效的药物选择。

对于病毒性脑膜炎,目前尚无特定的抗病毒药物,治疗主要是对症支持治疗,如保持水电解质平衡、控制发热等。

真菌性脑膜炎的治疗则需要使用抗真菌药物,如氟康唑和阿莫特芬等。

除了药物治疗,其他治疗措施也很重要。

首先是休息。

脑膜炎患者常常感到疲倦和虚弱,因此需要充分休息以促进康复。

其次是饮食方面的注意。

脑膜炎患者往往食欲不振,但仍需要提供足够的营养支持。

建议患者多摄入高蛋白、高维生素的食物,如鸡蛋、肉类、蔬菜和水果等。

此外,保持良好的卫生习惯也是预防脑膜炎的重要措施,如勤洗手、避免与感染者接触等。

诊断和治疗脑膜炎时,还需要注意一些特殊情况。

例如,新生儿和婴儿对脑膜炎的易感性较高,因此应高度警惕并及时就医。

同时,老年人和免疫功能低下的患者也需要特殊关注。

此外,一些并发症如脑水肿、脑梗死和颅内压增高等也可能出现,在治疗中需要给予相应的处理。

总之,脑膜炎的诊断和治疗是一个复杂而严肃的过程。

对于怀疑脑膜炎的患者,需要尽早寻求医疗帮助,并进行必要的检查以明确诊断。

根据病原菌的类型,选择合适的治疗药物进行治疗。

除药物治疗外,合理的休息和饮食,以及良好的卫生习惯也是重要的辅助措施。

脑会有暗红色或浅紫色淤点布满全身。

儿童会因大脑炎导致颅内压升高造成囟门突出(婴儿头顶骨未合缝的柔软的地方)。

脑膜炎可在居住一起的人群中传染,比如在学生宿舍内。

脑膜炎,特别是细菌型脑膜炎很少暴发。

尽管从1991年后暴发增加,但至今弄不清原因。

编辑本段病因细菌性脑膜炎是因某种细菌传染造成。

分3种类型,即流感嗜血杆菌B型、脑膜炎奈瑟菌(双球菌)和肺炎链球菌(肺炎双球脑膜炎菌)。

美国大约80%是细菌性脑膜炎。

通常一小部分健康人鼻内或体表携带这些病菌并不侵害人体,他通过咳嗽或打喷嚏传播。

一些研究指出人们最易在患感冒时被病菌传染,因为鼻子发炎使细菌进入颅内变得极为容易。

结核性脑膜炎是由结核杆菌引起的脑膜非化脓性炎症,约占全身性结核病的6%。

结核分枝杆菌感染经血播散后在软脑膜下种植形成结核结节,结节破溃后大量结核菌进入蛛网膜下腔。

近年来,结核性脑膜炎的发病率及死亡率都有增高趋势。

早期诊断和治疗可提高疗效,减少死亡率。

病毒性脑膜炎可由几种病毒引起,包括几种与腹泻有关的病毒,其中之一可能是被大田鼠等咬后感染。

隐球菌性脑膜炎:还可由真菌引起。

最为常见的一种是隐球菌,可在鸽子类中找到。

健康人不易患与真菌有关的脑膜炎,但对那些HIV病毒感染的人则不一样,这是一种可以引起艾滋病的人类免疫缺陷性病毒。

急性化脓性脑膜炎:致病菌类型随患者之年龄而异。

在青少年患者中以脑膜炎双球菌感染为主。

该菌存在于病人和带菌者的鼻咽部,借飞沫经呼吸道传染,细菌进入上呼吸道后,大多数只引起局部炎症,成为健康带菌者;仅小部分机体抵抗力低下的患者,细菌可从上呼吸道粘膜侵入血流,结核性脑膜炎并在血液中繁殖,到达脑脊膜后引起脑膜炎。

在冬春季可形成流行,称为流行性脑膜炎。

新生儿脑膜炎最常见的病因是大肠杆菌,感染多来自产道。

由于体内缺乏能中和病菌的IgM,入侵的大肠杆菌得以繁殖而致病。

流感杆菌脑膜炎多见于3岁以下之婴幼儿。

肺炎球菌脑膜炎在幼儿和老年人常见,其中幼儿的脑膜感染多来自中耳炎,而在老人则常为大叶性肺炎的一种并发症。

一、概述脑型链球菌感染是一种严重的细菌性脑膜炎,主要是由脑膜炎奈瑟菌(Neisseria meningitidis)引起的。

脑型链球菌感染病情危重,死亡率高,对患者的生命安全构成严重威胁。

因此,早期诊断和及时有效的治疗至关重要。

本文将针对脑型链球菌感染的治疗方案进行详细阐述。

二、诊断1. 临床表现:患者常出现发热、头痛、呕吐、颈部僵硬、嗜睡等症状。

部分患者可能出现精神症状、意识障碍、抽搐等严重表现。

2. 实验室检查:血常规检查可见白细胞计数升高,中性粒细胞比例增加。

脑脊液检查可见压力升高,细胞数增多,以中性粒细胞为主,蛋白质含量升高,葡萄糖含量降低。

3. 影像学检查:头颅CT或MRI检查可显示脑膜增强、脑实质水肿、脑室扩张等异常表现。

三、治疗方案1. 抗菌治疗(1)经验性治疗:对于疑似脑型链球菌感染的患者,应立即给予经验性抗生素治疗,以防止病情恶化。

①青霉素类:如青霉素G、阿莫西林等,剂量为每日200万-1000万U,分次静脉滴注。

②头孢菌素类:如头孢噻肟、头孢曲松等,剂量为每日2g,分次静脉滴注。

③广谱青霉素/β-内酰胺酶抑制剂:如阿莫西林/克拉维酸钾、头孢哌酮/舒巴坦等,剂量为每日2-4g,分次静脉滴注。

(2)针对性治疗:根据药敏试验结果,选择敏感抗生素进行治疗。

①青霉素类:如青霉素G、阿莫西林等,剂量为每日200万-1000万U,分次静脉滴注。

②头孢菌素类:如头孢噻肟、头孢曲松等,剂量为每日2g,分次静脉滴注。

③广谱青霉素/β-内酰胺酶抑制剂:如阿莫西林/克拉维酸钾、头孢哌酮/舒巴坦等,剂量为每日2-4g,分次静脉滴注。

④四环素类:如多西环素、米诺环素等,剂量为每日100mg,分次口服。

⑤氯霉素:剂量为每日50mg/kg,分次静脉滴注。

2. 辅助治疗(1)降颅压:对于颅内压增高的患者,可给予甘露醇、地塞米松等药物降低颅内压。

(2)支持治疗:保持患者营养和水分平衡,维持电解质和酸碱平衡。

(3)对症治疗:针对患者出现的头痛、呕吐、抽搐等症状,给予相应的对症治疗。