先进高强钢和汽车轻量化

- 格式:pdf

- 大小:539.34 KB

- 文档页数:9

鱼与熊掌兼得的艺术:三代先进高强钢材料人轻量化专栏里很多次提到过高强钢,但往往是作为与碳纤维、铝合金比较而提及,今天,我们就为大家介绍经常被提起的产品。

不夸张地说,先进高强钢的应用和发展是危机下的产物。

在20世纪70年代之前,当时的汽车用钢主要性能指标是硬度。

在这一方面,高强钢与软钢没有什么区别,所以在汽车上应用很少。

而到了80年代,汽车业开始讲究燃油效率,迫使制造商们开始采用传统高强钢。

但到了90年代,危机来了!汽车设计者们开始采用铝合金、镁合金、纤维复合材来为汽车减重。

虽然这些材料的成本比钢铁要高,但是燃效和环保的压力让汽车制造商们觉得还是值得发展。

而当时先进高强钢成本高、难以焊接,虽然比起传统高强钢的韧性高,但是还是难以让汽车制造商引起兴趣。

于是,世界钢铁协会联合18个国家、34家钢企,组成“21世纪超轻量型汽车开发企业集团”,并启动了一系列项目,试图通过在以钢铁为基本材料的前提下,从结构设计、制造技术、零部件形状等多方面减轻汽车重量。

这里可能就要问一句了,为什么钢铁如此紧张汽车业呢?谁叫它俩爱得如此深沉呢!中钢协有数据称,汽车用钢目前占国内钢产量的8%,而国外是15%。

在基建市场疲软的大环境下,钢企普遍亏损,唯独几个生产汽车板的企业还能赚些钱。

要是汽车这块阵地也丢了,后果可想而知……当然,结果还是很理想的。

项目认为,先进高强钢预计使用比例超过 60%,在不增加成本的前提下,可实现车身减重 35%的目标,同时满足五星级安全碰撞标准。

此后,钢铁企业和协会,时不时地论证一番:先进高强钢才是汽车业轻量化的真爱。

车用钢材,通常可以分成:软钢、传统高强钢和第一代、第二代、第三代先进高强钢。

他们各自的伸长率和抗拉强度范围如下图:从这个表里可以看到,软钢具有很好的伸长率,意味着加工性能非常好,但抗拉强度最高不过300Mpa以内。

软钢主要有2个类别:低碳钢(Mild steel)和无间隙原子钢(IF steel)。

我国汽车材料的应用及未来发展趋势1. 引言1.1 我国汽车材料的重要性1. 提高汽车的安全性能:汽车材料的选择直接影响到汽车的安全性能。

优质的汽车材料可以提高汽车的抗冲击性能、抗腐蚀性能和抗疲劳性能,从而保障车辆在行驶过程中的安全。

2. 优化汽车的性能与品质:不同种类的汽车材料具有不同的物理和化学性能,可以针对汽车设计的需要选择最适合的材料,以优化汽车的整体性能和品质。

3. 减轻汽车的重量:近年来,汽车轻量化已成为汽车制造行业的发展趋势。

采用轻量化材料可以降低汽车的整体重量,减少燃料消耗和排放,同时提高汽车的动力性能和经济性。

4. 推动材料工业的发展:汽车材料的需求驱动着我国材料工业的发展,促进了新型材料的研发和产业化,提高了材料产业的技术水平和竞争力。

我国汽车材料的选择和应用对于汽车制造行业的发展和提升具有重要意义,同时也对我国材料工业的发展起到了积极的推动作用。

1.2 汽车材料在汽车制造中的应用汽车制造中禤丰富多样,根据不同部位的功能需求、性能要求和安全标准,使用了各种不同的材料。

在汽车制造中,金属材料是最为常见和重要的材料之一。

汽车的车身骨架、发动机、悬挂系统等部件通常都采用金属材料制造,如钢铁、铝合金等。

这些金属材料具有优良的强度、刚度、导热性和耐久性,能够满足汽车在运行过程中的各种力学、热学和化学需求。

塑料材料在汽车制造中也扮演着重要角色。

塑料材料通常用于制造汽车的内饰、车身外部部件、隔音隔热材料等。

相比于金属材料,塑料材料具有更轻、易加工、隔热、耐腐蚀等特点,能够降低汽车的整体重量,提高燃油经济性和行驶性能。

复合材料在汽车制造中也得到越来越广泛的应用。

复合材料通常是由两种或两种以上的不同材料在一定比例下结合而成,具有优良的强度、刚度和轻量化特点,能够满足汽车在结构设计和性能需求上的多样化要求。

复合材料被广泛应用于汽车的车身、碳纤维材料制动系统、车顶等部件,以提高汽车的整体性能和安全性。

先进高强钢应用优势及未来研究方向当前,由于环保和节能的需要,汽车的轻量化已经成为世界汽车发展的潮流。

轻量化这一概念最先起源于赛车运动,车身减重后可以带来更好的操控性,发动机输出的动力能够产生更高的加速度。

由于车辆轻,起步时加速性能更好,刹车时的制动距离更短。

汽车的轻量化,就是在保证汽车的强度和安全性能的前提下,尽可能地降低汽车的整备质量,从而提高汽车的动力性,减少燃料消耗,降低排气污染。

1轻量化意义汽车的油耗主要取决于发动机的排量和汽车的总质量,在保持汽车整体品质、性能和造价不变甚至优化的前提下,降低汽车自身重量可以提高输出功率、降低噪声、提升操控性、可靠性,提高车速、降低油耗、减少废气排放量、提升安全性。

有研究结果表明,若汽车整车重量降低10%,燃油效率可提高6%-8%;汽车整备质量每减少100公斤,百公里油耗可降低0.3—0.6升;若滚动阻力减少10%,燃油效率可提高3%;若车桥、变速器等装置的传动效率提高10%,燃油效率可提高7%。

汽车车身约占汽车总质量的30%,空载情况下,约70%的油耗用在车身质量上。

因此,车身变轻对于整车的燃油经济性、车辆控制稳定性、碰撞安全性都大有裨益。

2AHSS优势高强钢、铝合金、镁合金和塑料是当前汽车轻量化的4种主要材料。

高强度钢主要用于汽车外壳和结构件。

铝合金最适用于产生高应力的毂结构件,如罩类、箱类、歧管等。

镁合金具有良好的压铸成型性能,适应制造汽车各类压铸件。

塑料及其复合材料通过改变材料的机械强度及加工成型性能,以适应车上不同部件的用途要求。

钢铁材料在与有色合金和高分子材料的竞争中继续发挥其价格便宜、工艺成熟的优势,通过高强度化和有效的强化措施可充分发挥其强度潜力,迄今为止仍然是汽车制造中使用最多的材料。

随着安全性、燃油经济性和驾驶性能标准的不断提升,这对车用材料提出了更高的要求。

为应对这一挑战,全球钢铁工业成功研发了具有突出冶金性能和高成形性的先进高强度钢(AHSS)。

1概述在汽车轻量化的推动下,汽车中转而采用铝合金、镁合金和塑料的零部件越来越多。

随着轻质材料在汽车上应用比例的逐年增加,钢铁材料在汽车材料中的主导地位受到了威胁。

为应对来自轻质材料的挑战,钢铁企业将开发的重点放在了高强度钢上。

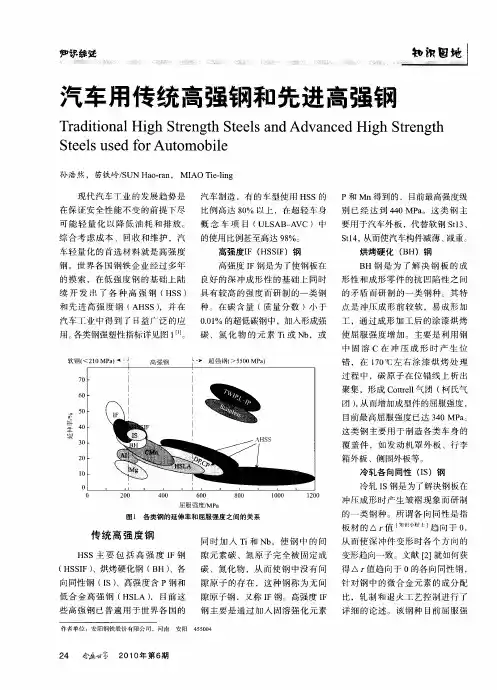

如今,高强度钢已成为颇具竞争力的汽车新材料,图1和图2为各类高强度钢在不同的承载条件下的减重潜力.其比较对象为USlSTAMP 04软钢板。

同时.高强度钢在抗碰撞性能、耐蚀性能和成本方面较其他材料仍具有较大的优势,尤其是用于车身结构件与覆盖件、悬架件、车轮等零部件。

本文是根据最近公开发表的文献资料编写的,旨在反映国外汽车高强度钢材料技术的最新进展及未来发展动向,供国内有关行业和部门参考。

文中所述的高强度钢包括高强度钢(屈服强度大于210 MPa),超高强度钢(屈服强度大于550 MPa)和先进高强度钢(AHSS)。

2主要技术进展超轻车身(ULSAB)、超轻覆盖件(ULSAC)、超轻悬架系统(ULSAS)和新概念超轻车身(ULSAB-AVC)等项目的成功实施,验证了高强度钢在减轻汽车自重和改善车辆性能中的有效性。

为了将这些项目所取得的技术成果转化为现实的生产力,近期的高强度钢技术研究,主要集中在支撑技术(Enabling Technologies)上。

2.1若干高强度钢的开发当前正处于新一代高强度钢开发的前夜。

从冶金学的角度看,近几年高强度钢材料的开发,大多只是对原有钢种牌号的补充或性能改善,厚度进一步减薄,材料本身并未取得突破性进展。

开发的难点是要针对不同的零件,力求在产品的强度、塑性和成本之间取得平衡。

SFGHITEN、NANOHITEN、ERW和HISTORY是日本JFE公司最近开发出的几种高强度钢。

其中SFGHITEN为含Nb系列高强度IF钢板,主要应用对象是汽车车身外板,研究用钢的化学成分见表1。

SFGHITEN利用析出的Nb(C,N)微粒和细化晶粒得到强化,其独特之处在于晶界附近存在所谓“无沉淀区”,它降低了材料的屈服强度。

试论高强钢成形技术及其在汽车轻量化中的应用汽车轻量化是指在保证汽车的强度和安全性能的前提下,尽可能地减轻汽车的整车质量,从而提高汽车的动力性,减少燃料消耗,降低排气污染。

汽车的快速发展方便了人们的生活,但同时带来了金属、石油等资源、能源的过量消耗,大气严重污染,通过汽车轻量化实现降低排放和油耗成为汽车工业最具挑战的目标。

有研究表明,当钢板厚度分别减小0.05mm、0.1mm和0.15mm时,车身减重分别为6%、12%和18%,可见增加钢板强度的同时减小板厚是减轻车重的主要途径。

高强钢具有较高的强度,且成本较轻金属低,汽车采用先进高强钢的主要效果有:高强钢的使用降低了板厚使得汽车结构轻量化、汽车的抗凹陷性、耐久强度和大变形冲击强度安全性均得到提高。

高强钢的优点使得其在汽车行业中得到快速发展及广泛应用,如1980年日本和欧洲的汽车公司,白车身中高强钢用量分别为12%和5%,目前均上升到50%以上。

高强钢的应用不仅为轻量化创造了更多的机遇,更有助于使汽车达到轻量化和提高安全性的统一。

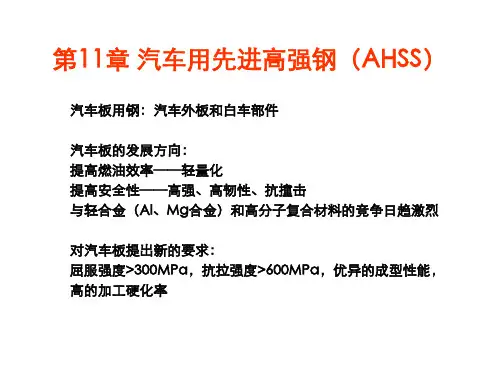

一、高强钢的种类高强度钢板的分类主要有按冶金特点、强化机理和生产工艺等几种划分方法。

1. 按冶金特点分类根据国际钢铁协会U S L - A B项目的定义,屈服强度为210 ~550MPa及抗拉强度为270 ~700M P a的为高强度钢(简称H S S)。

普通高强度钢为单一铁素体组织,由于采用了以相变为主的复合强化方法,基体的强度和综合性能得到提高。

普通高强度钢包括有微合金钢、碳锰钢、烘烤硬化钢、各向同性钢、高强度I F钢和低合金高强度钢等几种。

屈服强度大于550M P a及抗拉强度大于700M P a的则称为先进高强度钢(简称A H S S)。

A H S S 的研究基于H S S朝2个方向发展,一个方向是强度基体不变,提高其塑性;另一个方向是塑性基体不变提高其强度。

强度提高的钢种包括复向钢(C P)、马氏体钢(MS)等,塑性提高的钢种包括有双相钢(C P)、相变诱发塑性钢(T R I P)等。

汽车用先进高强度钢的特点和生产工艺摘要:汽车轻量化和安全性对汽车用钢的性能提出了新的、较高的要求,具体有以下6个方面:优良的成形性能;在保证塑性、延性指标的同时,提高强度降低冲压件重量;良好的表面状态和形貌、严格的尺寸精度;良好的连接性能和保型性能;抗时效性稳定性和油漆烘烤硬化性;耐蚀性能。

先进高强度钢,其英文缩写为AHSS(Advanced High Strength Steel),主要包括双相(DP)钢、相变诱导塑性(TRIP)钢、复相(CP)钢、马氏体(M)钢、热成形(HF)钢和孪晶诱导塑性(TWIP)钢。

关键词:先进高强度钢汽车用钢发明热轧冷轧前言:迅猛发展的汽车工业更加突显出环保、能源等方面的难题。

汽车用高强度钢对汽车工业的发展起着举足轻重的作用,是汽车轻量化的关键材料之一。

在未来的数年内,我国汽车工业将会取得更大的发展,对汽车用高强度钢的要求也会越来越多,汽车开发公司需进一步加强与钢铁研究者的合作,这对发展汽车用高强度钢板,促进我国汽车行业发展以及提高我国汽车竞争能力大有裨益。

1高强度板料的特性高强度板料具有很高的抗拉强度、耐冲击性,其抗拉强度是普通材料的3倍甚至更多,因此对汽车的碰撞安全性能非常重要。

高强度板料的这种特性对汽车的安全、减重和节能是非常重要的,其效果也是非常明显的。

研究结果表明,使用高强度板料,汽车冲压件抗拉强度从220MPa提高到700MPa,材料厚度从1.8mm减小到1.4mm,而材料可吸收冲击能指数则基本保持不变。

汽车减重也与材料强度密切相关。

研究表明,材料抗拉强度从300MPa左右提高到900MPa左右,汽车减重率则从25%左右提升到40%左右。

由此可以看出使用高强度板料已是汽车行业以后发展的趋势。

但板料的强度和塑性一般是矛盾的,板料强度的提高必然导致塑性下降。

而板料塑性的下降就为冲压件的成型带来了很多问题和难题,回弹就是其中冲压件成型过程中很难避免的缺陷之一。

材料科学专业讲座姓名:林存龙学号: 1531508专业:无机系材料在汽车轻量化中的应用及发展摘要:由于汽车工业的迅速发展,汽车产量和保有量的增多,带来了油耗、排放和安全三大问题。

论述了汽车节能减排是汽车工业发展的必然趋势,轻量化是汽车节能减排的直接而有效的手段;介绍了汽车轻量化意义和轻量化工程的实施方法。

采用轻量化材料,如高强钢、铝合金、镁合金、塑料、复合材料等重点介绍了轻量化材料及先进的制造工艺在汽车轻量化中的应用现状,综述了轻量化领域中新材料、新工艺的最新研究进展。

总结了目前国内外研究的热点、难点问题.基于目前的研究现状,提出了未来汽车轻量化技术的发展趋势。

关键词:汽车;轻量化The Application and Development of Materials in Automotive Weight LightingAbstract: The brief condition of development of China automotive industry was reviewed。

Three problem:oil consumption,emission,safety were brought about due to the rapid development of auto industry , the production output and vehicle stock in China。

Energy saving and emission reduction is necessary trend of auto industry development。

Affective and direct method and way is Auto lightweight。

The concept ,significance implementation methods have been introduced. Use the lightweight materials of high strength steel, aluminum alloy,plastics composites, etc。

汽车轻量化技术方案及应用实例一、汽车轻量化分析轻量化技术应用给汽车带来的最大优点就是油耗的降低,并且汽车轻量化对于环保,节能,减排,可持续发展也发挥着重大效用。

一般情况下,汽车车身的重量约占总重量的30%,没有承载人或物的情况下,大概70%的油耗是因为汽车自身的质量,由此可得到结论,车身的轻量化会减少油耗,提高整车的燃料经济性。

目前轻量化技术的主要思路是:在兼顾产品性能和成本的前提下,采用轻质材料、新成型工艺并配合结构上的优化,尽可能地降低汽车产品自身重量,以达到减重、降耗、环保、安全的综合指标。

二、新材料技术1、金属材料。

(1)高强度钢。

高强钢具有强度高、质量轻、成本低等特点,而普通钢是通过减薄零件来减轻质量的,它是汽车轻量化中保证碰撞安全的最主要材料,可以说高强钢的用量直接决定了汽车轻量化的水平。

另一方面,它与轻质合金、非金属材料和复合材料相比,制造成型过程相对容易,具有经济性好的优势。

(2)铝合金的密度小(2.7g/cm3左右),仅为钢的1/3,具有良好的工艺性、防腐性、减振性、可焊性以及易回收等特点,是一种非常优良的轻量化材料。

典型的铝合金零件一次减重(传统结构件铝替钢后的减重)效果可达30%~40%,二次减重(车身重量减轻后,制动系统与悬架等零部件因负载降低而设计的减重)则可进一步提高到50%,用作结构材料替换钢铁能够带来非常显著的减重效果。

(3)镁合金。

镁的密度仅为铝的2/3,是所有结构材料中最轻的金属,具有比强度和比刚度高、容易成型加工、抗震性好等优点。

采用镁合金制造汽车零件能在应用铝合金的基础上再减轻15%〜20%,轻量化效果十分可观,但成本偏高于铝合金和钢。

2、非金属材料。

(1)塑料是重要的非金属轻量化材料,具有比重小、成本低、易于加工、耐蚀性好等特点,在汽车行业中的应用前景被看好。

(2)树脂基复合材料根据增强体和基体材料不同分为多种类型增强基复合材料,如玻璃纤维增强复合材料、碳纤维增强复合材料、生物纤维增强复合材料等。

汽车车身材料轻量化的应用现状及研究进展【摘要】汽车车身的轻量化是一个复杂的系统工程,也是汽车行业发展的趋势之一,实现车身的轻量化,可以有效的节约能源,减少废气排放。

本文综述了车身材料轻量化的应用现状及最新研究进展。

【关键词】汽车车身轻量化新材料据最新数据显示,截至2012年底,中国机动车保有量达到2.38亿辆。

其中,汽车保有量首次突破1亿辆大关,跃居全球第二,预计到2020年中国汽车保有量将超过2亿辆。

到2015年,全球汽车保有量将从2007年的近9.2亿辆增至11.2亿辆左右。

汽车保有量的增加在给人们出行带来方便的同时也带来了能耗,安全和环保问题。

为了治理环境污染,各国相继对大气中各种排放污染源提出控制要求,制定强制性排放标准,以控制汽车污染物的排放量。

按照世界铝业协会的统计标准,汽车总重减轻10%,百公里油耗减少6%-8%,排放降低5%-6%,而燃油消耗降低1L,CO2排放量将降低2.45Kg。

可见汽车轻量化是实现节能减排的重要手段,且能同时满足安全、油耗和排放三项法规要求。

轻量化,即是在满足碰撞要求且保证汽车整体性能不受影响的前提下,最大限度地减轻各零部件的质量,达到质量-性能-成本三者的最优结合。

实现汽车轻量化主要有3种途径:一是改进汽车结构,使部件薄壁化、中空化、小型化及复合化;二是开发新型轻质材料,如使用铝、镁合金等有色金属、塑料及非金属复合材料,或者截面厚度较薄的高强钢度钢;三是采用先进的制造工艺,如激光拼焊、液压成型、辊压成型等。

汽车车身质量占整车自重的30%-40%[1],对于整车的轻量化具有重要的意义,因此轻量化新材料的开发与应用是汽车轻量化的最有效途径之一。

1 高强度钢板材料钢铁材料由于其高强度,成本低的特点,相对于高分子材料和镁、铝合金材料而言仍是车身材料最广泛的应用材料。

钢铁材料的结构已发生很大变化,高强度钢的用量越来越大。

目前已经先后开发出高强度钢(屈服强度大于210Mpa)和超高强度钢(屈服强度大于550Mpa)。

汽车轻量化材料成型工艺分析汽车轻量化是现代汽车工业发展的重要趋势之一,它能够显著提高汽车的燃油效率、降低排放、提升操控性能和安全性。

轻量化材料的应用和成型工艺是实现汽车轻量化的关键。

本文将探讨汽车轻量化材料的种类、成型工艺及其在汽车制造中的应用。

一、汽车轻量化材料的种类汽车轻量化材料主要包括高强度钢、铝合金、镁合金、复合材料等。

这些材料具有密度低、强度高、耐腐蚀性好等特点,是实现汽车轻量化的理想选择。

1.1 高强度钢高强度钢是汽车轻量化中应用最广泛的材料之一。

它通过优化合金成分和热处理工艺,实现了强度和韧性的双重提升。

高强度钢在汽车车身、底盘等关键部位的应用,可以有效降低整车重量,同时保持良好的安全性能。

1.2 铝合金铝合金以其低密度、高比强度和良好的铸造性能,成为汽车轻量化的另一重要材料。

铝合金可以通过铸造、锻造、挤压等工艺成型,广泛应用于汽车的发动机、变速箱、车身结构件等部件。

1.3 镁合金镁合金是所有结构材料中密度最低的金属,其密度仅为铝的2/3,钢的1/4。

镁合金的强度和刚度较高,且具有良好的阻尼性能和电磁屏蔽性能,适用于汽车的仪表板、座椅框架、轮毂等部件。

1.4 复合材料复合材料是由两种或两种以上不同材料组合而成的新型材料,具有重量轻、强度高、耐腐蚀等优点。

在汽车领域,常用的复合材料包括碳纤维增强塑料(CFRP)、玻璃纤维增强塑料(GFRP)等。

这些材料在汽车的车身、内饰、底盘等部位的应用,可以显著降低汽车的重量。

二、汽车轻量化材料的成型工艺汽车轻量化材料的成型工艺是实现材料性能的关键环节,不同的材料和应用场景需要采用不同的成型工艺。

2.1 铸造工艺铸造是将熔融金属倒入模具中,待其冷却凝固后形成所需形状的工艺。

对于铝合金和镁合金等材料,铸造工艺可以实现复杂形状的成型,且成本相对较低。

常见的铸造工艺包括砂型铸造、金属型铸造、低压铸造等。

2.2 锻造工艺锻造是通过施加外力使金属形成所需形状的工艺,它能够提高材料的密实度和强度。

汽车轻量化项目主要包括超轻车身( U L SA B) 、超轻覆盖件( U L SA C) 、超轻悬挂件( UL S AS) 和在此基础上的超轻概念车项目( ULS AB -AVC) , 均是以使用钢铁为基础.除了利用先进高强度钢板外 , 还大量采用了激光拼焊、激光焊接、液压成型和计算机模拟等技术来进行汽车的设计和制造。

AHSS 钢主要包括双相钢( D P)、相变诱发塑性钢( TRI P) 复相钢( CP )和马氏体钢( M)等,这类钢是通过相变组织强化来达到高强度的, 强度范围500 ~1500 MPa 。

具有高的减重潜力、高的碰撞吸收能、高的疲劳强度、高的成型性和低的平面各向异性等优点D P钢DP 钢板的商业化开发已近30,年包括热轧、冷轧、电镀和热镀锌产品。

主要组织是铁素体和马氏体, 其中马氏体的含量在 5 %~20 %, 随着马氏体含量的增加, 强度线性增加, 强度范围为500~ 1 200 MPa 。

除了AHSS 钢的共性特点外, 双相钢还具有低的屈强比、高的加工硬化指数、高的烘烤硬化性能、没有屈服延伸和室温时效等特点。

DP 钢一般用于需高强度、高的抗碰撞吸收能且成形要求也较严格的汽车零件, 如车轮、保险杠、悬挂系统及其加强件等.热轧 D P 钢的生产是通过控制冷却来得到铁素体和马氏体的组织的, 冷轧和热镀锌DP 钢是通过铁素体和奥氏体两相区退火和随后的快速冷却来得到铁素体和马氏体组织的。

D P 钢的主要成分是C和Mn , 根据生产工艺的不同可适当添加Cr 、Mo 等元素使C曲线右移, 避免冷却时析出珠光体和贝氏体等组织。

复相钢复相(Complex Phase: CP)钢是指两相在数量和尺寸上有相同的数量级,其组织特点是细小的铁素体和高比例的硬质相如贝氏体、马氏体,含有铌、钛等元素。

复相钢基本上是在Mn-Cr-Si合金成分体系的基础上,通过马氏体、贝氏体以及Ti、Nb和V等微合金元素的晶粒细化效应和析出强化的复合作用,结合适当的卷取工艺而生产的,抗拉强度能够达到800~1000MPa。

具有很高的能量吸收能力和扩孔性能,广泛应用于汽车车身中车门的防撞杆、保险杠与B立柱等提高汽车安全性能的部件。

贝氏体钢贝氏体(Bainite: B)钢的微观组织为贝氏体,通过控制冷却速度或者空冷可以得到贝氏体组织。

贝氏体钢的化学成分主要由碳和微量铬、硼、钼、镍等合金元素组成,含碳量低于0.05%。

贝氏体钢的韧性好、强度高(530~1500MPa),并且随着贝氏体转变温度的降低,贝氏体钢的强度增加,贝氏体钢的成形能力和焊接性均很好,在航空航天、船舶与石油化工。

马氏体钢马氏体钢的微观组织为少量的铁素体和/或贝氏体均匀的分布在板条状的马氏体基体上。

通过在连续退火线或者出料辊道上的快速冷却作用,使奥氏体向马氏体完全转变从而得到马氏体钢。

向马氏体中加入碳元素能提高马氏体的淬硬性,起到强化的作用;为提高马氏体钢的淬透性可以加入不同比例的Mn、Mo、B、V、Ni、Si、Cr 等合金元素。

马氏体钢是先进高强钢中抗拉强度最高的钢种,最高能达到1700MPa。

相变诱发塑性钢相变诱发塑性(TRIP)钢是为了满足汽车工业对高强度、高塑性钢板的要求而开发研制的,微观组织主要为铁素体、贝氏体和残余奥氏体(体积分数一般为10%~20%)。

在冷成形过程中,残余奥氏体向硬的马氏体发生转变(形变诱导相变)的同时发生塑性变形。

这种硬化使得组织变形难以在局部集中并使应变分散,导致了整个组织中的塑性变形分布比较均匀,这种现象称为相变诱发塑性。

TRIP 钢具有强度高、延展性好、易冲压成形和能量吸收率高等特点,可以大幅度地减轻车身自重,降低油耗,同时能够抵御发生碰撞时的塑性变形,显著提高汽车的安全性能,在汽车制造领域有着巨大的优势。

TRIP 钢分为热轧型TRIP 钢和热处理型冷轧TRIP 钢。

热轧型TRIP 钢是通过控轧控冷获得大量的残余奥氏体组织。

热处理型冷轧TRIP 钢是在冷轧后采用临界加热,然后在下贝氏体转变温度范围内等温淬火。

快速加热至临界温度,形成铁素体-奥氏体混合组织。

与双相钢的热处理工艺最大的区别在于,为了在最终的组织中保留奥氏体,需要引入贝氏体等温淬火保持阶段(或缓冷)。

通过碳在未转变的奥氏体中的富集使马氏体转变温度降至低于零度,但仅通过铁素体形成时产生的碳富集是不够的,因此,贝氏体形成时会造成更多的碳富集。

通过添加硅或铝,不仅能起到固溶强化作用,而且还能阻止在贝氏体形成过程中碳化物析出。

孪生诱导塑性钢孪生诱导塑性(TWIP)钢是第二代先进高强钢的典型钢种,又称FeMn钢、高锰钢或现代轻质钢,成分特点是锰和铝含量较高,具有高强度、高加工硬化速率和优异的延展性(总延伸率可高达70%)。

主要有Fe-Mn-C钢、Fe-Mn-C-Al钢及Fe-Mn-C-Al-Si钢。

研究结果表明FeMn-TWIP钢加工硬化速率n值高且均匀,可承受局部应变峰值并具有良好的应变分布(抗颈缩),同时成形性能好,具有较好的能量吸收性能。

由于这类钢的处理工艺复杂、合金元素含量较高,虽然具有高强度和高韧性等良好的综合性能,但目前为止还没有商业化,在汽车工业上的应用还很有限。

相同成分DP钢和TRIP钢部分力学性能的比较对同一种钢板进行不同热处理分别制成具有相同铁素体含量的双相钢(DP钢)和相变诱发塑性变形钢(TRIP钢),并对其部分力学性能进行对比。

比较发现,铁素体基体上不同的第二相使得材料力学性能产生巨大差异:马氏体使DP钢具有很高的抗拉强度,残余奥氏体则赋予TRIP钢优良的伸长率;DP钢拥有更加优良的加工硬化能力,TRIP钢则具有较为理想的烘烤硬化能力。

试验表明,考察DP钢和TRIP钢的烘烤硬化能力时,除柯氏气团外,内应力的消除也应该考虑其中。

两种材料的组织有相似之处:F为基体,其上分布着较硬的第二相,不同之处在于第二相的种类和数量。

单轴拉伸试验,得到的负荷-应变曲线如图。

TRIP钢具有明显的屈服平台,而DP钢则呈现连续屈服的特点。

对两种材料的主要性能参数进行比较,结果见表DP钢淬火过程中,临界区保温形成的奥氏体转变成比容较大M,使周围的F受到压迫,在其内部生成大量位错,成为低应力下可激活的位错源因此其屈服强度(σ0.2)低于TRIP钢。

但是由于组织中存在40%M,其抗拉强度(σb)明显高于以B为主要第二相的TRIP钢。

虽然σb 不及DP钢,但TRIP钢的δ是DP钢的2.3倍,达到37%,TRIP钢优良的伸长率与形变过程中Ar转变为M有关,可从以下几点解释(1)拉伸变形时在最大变形部位首先诱发马氏体相变, 使局部强度提高, 难以继续变形, 变形向未发生马氏体相变的其他部位转移, 推迟了颈缩的形成。

(2)拉伸变形时局部应力集中因马氏体相变而松驰, 推迟了裂纹的产生。

(3)Ar与α呈共格关系, 高能界面不利于裂纹的扩展。

可看出,在相同应变下DP钢的WH值远远高于TRIP钢的,这与两种材料的组织密切相关,可从以下几点解释:(1)作为基体上的第二相,DP钢中的M和TRIP钢中的B起阻碍位错运动的作用。

M硬度远远高于B硬度, 因此其对位错具有更强的阻碍作用, 导致加工硬化很高。

由于M和B 含量很高, 因此这是导致两种材料加工硬化值性能差异的最主要原因。

(2) 变形过程中,TRIP钢中的Ar逐渐转变为M 释放了集中的内应力,降低了对位错阻碍作用,导致WH值下降。

(3)虽然TRIP钢中由A相转变得来的M会在继续变形时对位错起到较为强烈的阻碍作用,但是由于其含量很低因此对WH的贡献也较低。

在较低应变范围内(0%~2%),DP钢的加工硬化值很高(410MPa),而在较高应变范围内(>2%)给予相同应变,WH值增量显著降低。

原因:塑性变形之初,运动位错滑移到晶界处, 受到马氏体的阻碍停止运动, 强烈的阻碍作用使得必须产生新的位错或开动相邻晶粒中的滑移系才能保证塑变继续进行, 因此加工硬化值很高。

随着变形的进行, 大量位错在马氏体颗粒前塞积, 塞积的位错会对新产生的位错形成一定阻碍作用,而这一作用显著低于M的阻碍作用, 因此由其导致的WH增量明显降低。

高强钢的烘烤硬化能力成型后的汽车覆盖件在喷漆以后通常会置于170℃保温一段时间,称为烘漆。

烘漆后钢板屈服强度提高的现象称之为烘烤硬化(BakeHardening)。

烘烤硬化的机理是在烘烤过程中, 位错应力场中的碳(氮)原子受到热激活向位错偏聚, 形成柯氏气团,从而对位错起到钉扎作用,使其再次受载时需要更大的力才能摆脱气团或拖曳气团一起运动,宏观上表现为屈服强度的提高。

与固溶碳(氮)原子数目和位错密度密切相关。

Trip随着预变形量的增加,BH值先上升后下降。

因为塑变初期, 随着变形增加, 材料中位错密度增加,烘烤后被钉扎的位错数目增加, 因此BH值上升;但是由于材料中固溶碳原子有限, 当变形超过一定值后,形成的柯氏气团的饱和度下降,导致BH值降低。

对于DP 钢的BH随预变形量增加而下降(10%预应变试样的BH值为-380MPa)。

DP钢的烘烤硬化能力差与其组织中存在一定含量M有关: 变形过程中,M强烈阻碍位错的同时产生很大的内应力,内应力对阻碍位错运动也起到很大作用, 而烘烤会使内应力部分释放,因此导致流变应力下降。

钢在奥氏体状态下加工变形以后再进行淬火,但为使钢在奥氏体状态下变形而不发生相变或析出第二相,钢中奥氏体应具有良好的热稳定性及机械稳定性这就需要在钢中加入较多的合金元素如C r、N i 等实际也就提高了钢的价格。

较高的锰含量有利于保持奥氏体的稳定性,而奥氏体的稳定性正是保持相变塑性的最重要因素。

很高的硅量可有效提高碳在渗碳体中的活度,抑制冷却过程及过时效中贝氏体转变期间渗碳体的析出使得奥氏体中碳含量的降低和随之而引起的稳定性降低。

钢中大量的硅易与退火炉气氛中的氧反应,生成二氧化硅附着于钢板表面而使热镀锌难以进行。

固溶的磷本身具有提高奥氏体稳定性的作用磷还可提高碳在渗碳体中的活度系数,抑制渗碳体的析出和奥氏体中碳含量的降低,结构钢中磷的晶界偏聚可引发钢的冷脆倾向。

Trip钢的屈服强度和抗拉强度均随应变率提高而呈指数形式增大。

均匀延伸率随应变率的提高总的趋势是逐渐减小。

因为残余奥氏体在拉伸过程中会应变诱发向马氏体转变,一方面有利于材料强度的提高,另一方面松弛了塑性变形引起的应力集中,延缓了微裂纹的形成,从而提高塑性。

高应变率变形的绝热温升提高了残余奥氏体的稳定性。

铁素体基体析出强化型高强热轧双相钢(14年参考文献)传统双相钢以组织强化为主要强化方式,通过组织强化虽然可提高强度降低屈强比,但由于软相铁素体与硬相马氏体的强度差较大,两相塑性应变不相容性加大,导致均匀变形能力降低不利于汽车零部件的成形,一定程度上限制了双相钢的应用。