城市社会学 第四章 城市地域结构

- 格式:ppt

- 大小:1.18 MB

- 文档页数:54

城市内部的地域结构模型城市内部的地域结构模型是描述城市区域组成和分布特点的理论框架。

它是通过研究城市发展的各种因素,如人口、经济、社会、文化等,并将这些因素在空间上的分布进行分析,从而探讨城市内部地域结构的形成、演变规律以及对城市发展的影响。

下面将详细介绍城市内部地域结构模型的主要内容。

首先,城市内部的地域结构模型可以从城市形态角度进行分析。

城市形态主要涉及城市的空间组织、布局和形状等方面。

通常,城市分为中心区、内城区、郊区和交通枢纽等几个不同的部分。

中心区通常是城市的商业、行政和文化活动中心,具有高密度、高建筑密度和集聚度的特点。

内城区则是中心区的扩展,通常包含居住区和办公区,呈现出相对较高的建筑密度和人口密度。

郊区则是城市的扩展区域,以农田、工业区等为主,主要起到城市生产、储备和生活支持的作用。

交通枢纽则是连接城市不同部分的桥梁,通常包括交通设施、车站和港口等。

通过研究城市形态,可以了解城市发展的布局特点,为城市规划和治理提供参考。

其次,城市内部的地域结构模型还可以从人口分布与社会经济发展的关系角度进行分析。

人口是城市的重要组成部分,人口分布对城市发展起到重要的影响。

一般而言,城市的人口分布会呈现出集聚性和等级性的特点。

集聚性表现为人口在中心区的聚集,形成高密度和高人口密度的区域,而等级性则表现为城市不同区域的经济发展水平和社会资源配置的差异。

在城市内部的地域结构模型中,可以通过分析人口分布和社会经济指标,如人均收入、教育水平和就业机会等,来了解城市不同区域的发展情况,并为城市管理和公共资源配置提供依据。

此外,城市内部的地域结构模型还可以从交通与城市发展的关系角度进行分析。

交通是城市发展的重要支撑,交通网络的完善与否会影响城市的内部联系和外部联系。

城市内部交通结构主要包括道路网络、公共交通系统和交通设施等。

通过研究交通与城市发展的关系,可以了解城市内部不同区域的交通状况,从而为交通规划和交通拥堵缓解提供参考。

城市地域结构内容一、引言城市地域结构是指城市内部各区域之间的空间组织形态和分布特征。

随着城市化进程的加速,城市地域结构的研究也越来越受到人们的关注。

本文将从城市地域结构的概念、类型、影响因素、现状和发展趋势等方面进行论述,以期对读者对城市地域结构有更深入的了解。

二、概念城市地域结构是指城市内部各区域之间的空间组织形态和分布特征。

它包括了城市中心区、商业区、住宅区、工业区等不同类型的功能区,以及它们之间相互联系和依存关系。

三、类型根据功能分区可以将城市地域结构分为以下几种类型:1.单中心型:以一个明显的中心为核心,周围环绕着较为集中的商业区和住宅区。

例如北京天安门广场周围。

2.多中心型:由于历史原因或者自然环境等因素,形成了多个独立而较为集中的商业中心或者住宅中心。

例如上海浦东新区。

3.辐射型:以一个中心为核心,向周围扩散形成的辐射状结构。

例如纽约曼哈顿。

4.环状型:以中心区为核心,周围形成一圈商业区或住宅区,外围则是工业区或者郊区。

例如巴黎的拉德芳斯。

5.混合型:城市内部功能分区不明显,各种功能交错分布。

例如伦敦。

四、影响因素城市地域结构的形成和发展受到多种因素的影响,主要包括以下几个方面:1.历史原因:城市地域结构的形成往往与城市历史有关。

例如北京的皇城和紫禁城就是北京地域结构的重要组成部分。

2.自然环境:自然环境也是影响城市地域结构的重要因素之一。

例如在山区或者河岸附近建立城市会对城市地域结构产生影响。

3.政府规划:政府规划也是影响城市地域结构的重要因素之一。

政府可以通过制定规划来调整和优化城市内部各个功能分区之间的关系。

4.经济发展:经济发展也是影响城市地域结构的重要因素之一。

例如随着经济的发展,城市中心区的商业和住宅区往往会向外扩张。

五、现状目前,中国的城市地域结构呈现出多中心型、辐射型和混合型等形态。

不同类型的城市地域结构都存在一些问题,例如单中心型容易造成交通拥堵和资源浪费,多中心型则可能导致城市不平衡发展。

第一章绪论1、城市社会学:以城市社会整体为研究对象,研究城市社会的构成与发展规律及其良性运行与协调发展机制的一门社会学分支学科。

2、城市社会学研究方式(1)根据研究目的的不同,可以分为描述性研究、解释性研究和探索性研究(2)根据研究对象的范围不同,可以分为普查、抽样调查、典型调查和个案调查等。

3、城市社会学研究的意义(1)理论意义①科学认识城市社会现象②揭示城市社会发展规律③理性认识城市社会问题④科学预测城市社会发展趋势(2)实践意义①预防和缓解城市社会问题②加速推进城市化进程③科学进行城市规划和管理④引导积极、健康的城市生活方式第二章城市的历史1、东西方中世纪城市发展比较(1)从城市发展的进程来看,中国城市持续发展,而欧洲城市发展经历了一个由衰亡到复兴的历史(2)从城市的地位与作用来看,中国城市是政治中心,主要承担军事、行政职能,而西欧城市多是工商业城市,主要承担经济职能。

(3)城市内部矛盾不同中国中世纪城市内部矛盾表现为封建社会统治者与被统治者之间的矛盾,而西欧城市内部矛盾则是工商业者、自由民与封建主之间的矛盾。

(4)城乡关系不同中国封建社会城市与农村的关系与欧洲中世纪城乡关系的特点不同。

2、现代城市发展的规律(1)不同规模、不同功能的城市同时并存的规律(2)城市发展由单一功能向多功能、由封闭向开放转变的规律(3)城市和区域相互依存、彼此推动的规律(4)城市和农村相互促进、共同繁荣的规律(5)城市规模与城市容量相适应的规律第三章城市社会理论1、礼俗社会和法理社会礼俗社会:人们有共同的利益和生活目标,亲属关系、邻里关系、朋友关系等自然的社会关系支配一切,大家共同劳动,团结互助,亲密无间,由共同的语言和传统维系在一起,有共同的善恶观念,具有强烈的认同感。

法理社会:分崩离析、肆无忌惮的个人主义和自私自利,甚至相互对立2、韦伯:城市共同体他认为,一个聚落要发展成为一个城市共同体具有以下特征:(1)防御设施(2)市场(3)自己的法院以及——至少是部分的——自己的法律(4)团体的性格(5)至少有部分的自律性与自主性东西方城市之间存在着明显的差异,具体表现在:第一,东方的城市并没有像西方城市那样有一套特殊的。

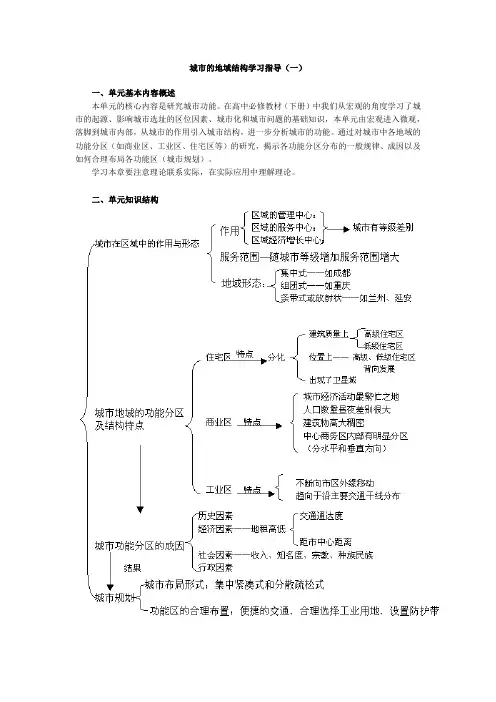

城市的地域结构学习指导(一)一、单元基本内容概述本单元的核心内容是研究城市功能。

在高中必修教材(下册)中我们从宏观的角度学习了城市的起源、影响城市选址的区位因素、城市化和城市问题的基础知识,本单元由宏观进入微观,落脚到城市内部,从城市的作用引入城市结构,进一步分析城市的功能。

通过对城市中各地域的功能分区(如商业区、工业区、住宅区等)的研究,揭示各功能分区分布的一般规律、成因以及如何合理布局各功能区(城市规划)。

学习本章要注意理论联系实际,在实际应用中理解理论。

二、单元知识结构三、重点难点知识分析1.什么是城市地域结构城市地域结构是指构成城市的具有各种功能及其相应的物质外貌的功能分区,又称城市内部结构。

在城市居住的人,总是按功能划分出不同的区域,主要分三种区域即商业区、住宅区、工业区。

地域分化就是城市发展过程中同等性质的地区结合在一起,异质性地区分化开来,形成不同的城市内部功能小区。

就是城市地域结构。

2.理解城市在地域中的作用城市的形成不能脱离一定的区域环境,主要包括自然地理条件和区域经济地理条件。

城市在形成过程中受许多因素的制约,一旦形成,就在区域中居核心地位,对区域发展起主导作用。

这是因为,城市一般是各级政权机构所在地;城市集中了大部分的文化、教育、科研机构和体育、卫生等设施;区域中的二、三产业主要集中在城市,城市中的工业、交通、运输、商业、金融等都较发达。

因此城市成为区域的管理中心、服务中心、经济增长中心,对区域的发展作用重大。

3.理解城市的服务范围城市服务范围可以看作是实际接受服务的人口在空间上的分布。

实际上服务范围并不固定,也没有明确的界限。

大中小各级城市在区域中的作用不同,因而服务范围的大小也不相同。

一般说来,小城市的服务范围较小,大城市的服务范围相对较大。

在一定区域内,各级城市的服务范围在空间上相互重叠、交错,形成一个层层嵌套的城市体系。

4.理解商业区与中心商务区(1)商业区又叫商业地域,有时又可分为批发商业区、零售商业区(商店街)。

城市社会学城市社会结构社会流动和城市社会问题城市社会学是研究城市社会结构、社会流动以及城市社会问题的学科。

在现代社会中,城市已成为人们居住、工作、生活的主要场所。

城市发展带来了独特的社会现象和问题,城市社会学的研究正是针对这些现象和问题展开的。

一、城市社会结构城市社会结构是指城市中各种社会组织和社会层级的组成和关系。

城市社会结构的特点包括人口密集、多样性和分工合作。

1. 人口密集城市作为人口聚集的地方,人口密集是城市社会结构的显著特征。

人口密集带来了各种社会问题,如交通拥堵、住房紧张等。

2. 多样性城市中聚集了来自不同地区、不同文化背景的人群,这种多样性构成了城市社会结构的重要组成部分。

多样性带来了文化冲突和社会融合等问题。

3. 分工合作城市社会结构的另一个特点是分工合作。

城市中的不同职业群体通过分工合作来维持城市的正常运转。

不同任务和角色在城市中相互依存,形成了复杂而有序的社会结构。

二、社会流动社会流动是指人群在社会中的地位和阶层发生变动的过程。

城市作为社会流动的中心,吸引了大量来自农村和其他城市的人口。

社会流动在城市中呈现出以下特点:1. 农村到城市的流动城市是人们追求更好生活的地方,农村到城市的流动是一种常见的社会现象。

这种流动不仅改变了城市的人口结构,也影响了城市的生活方式和社会问题的产生。

2. 社会阶层的流动城市社会结构中的不同阶层之间存在着流动。

一方面,通过教育和职业发展等途径,人们可以从一个社会阶层向上流动;另一方面,经济不稳定和社会问题的困扰也可能导致人们向下流动。

三、城市社会问题城市社会问题是城市发展和社会变革所带来的一系列社会问题。

以下是一些常见的城市社会问题:1. 住房问题由于人口密集和土地有限,城市中普遍存在住房紧张问题。

住房问题涉及到居民的基本权益,对城市社会稳定和发展产生了重要影响。

2. 就业问题城市就业问题是城市发展中的一大挑战。

随着城市人口的不断增加,就业岗位的供求矛盾日益突出,尤其是对于新来的农民工等弱势群体来说。

城市社会学洞悉城市中的社会结构城市作为人类社会的重要组成部分,承载着丰富多样的社会结构。

城市社会学致力于研究城市中的社会关系、社会行为和社会结构的形成与演变。

通过深入洞察城市中的社会结构,我们能够更好地理解城市发展与变迁的内在规律,对城市的治理和社会发展提供有益的参考和指导。

一、城市社会结构的概念与特征城市社会结构是指城市中的社会关系和社会行为所呈现出的有序组织形态。

它由居民之间的联系、角色与地位、社会群体的形成与分布等要素构建而成。

城市社会结构具有以下特征:1. 多元性:城市作为人口密集区,聚集了来自不同地域、背景和文化的人群。

这种多元性导致了城市社会结构的复杂性和多样性。

2. 分层性:城市中存在着职业阶层、经济地位、文化教育水平等不同的社会分层。

不同的社会层级在城市中形成了明显的差异和不平等。

3. 群体性:城市是一个庞大而复杂的社会群体聚集区,不同的人群根据共同的利益和身份特征形成了各种社会群体,如家庭、社区、同好团体等。

4. 动态性:城市是一个不断发展变化的社会系统,城市社会结构会随着城市发展的演变而调整和重构。

二、城市社会结构的组成要素城市社会结构的形成与运作涉及多个要素的相互作用。

以下是城市社会结构的主要组成要素:1. 人口结构:城市人口的数量、组成和分布是城市社会结构的重要组成部分。

不同人口群体的年龄、性别、职业和教育水平等差异会影响城市社会结构的形态。

2. 经济结构:城市的经济发展和产出结构对城市社会结构产生深远的影响。

不同的经济活动和行业会引起不同职业群体的聚集和分布。

3. 社会分工:城市中的社会分工和职业分工是城市社会结构的基础。

不同的职务、工作和职业角色构成了城市社会结构的一部分。

4. 居住和居民社区:城市中居民的居住方式和居住区域也对城市社会结构产生重要影响。

不同社区的规模、功能和居民组成形成了城市社会结构的一个重要方面。

三、城市社会结构的影响与作用城市社会结构对城市的发展和社会进步起到重要作用,它具有以下影响与作用:1. 社会稳定与秩序:城市社会结构的稳定性有助于维护社会秩序和稳定,为城市的和谐发展提供基础。

《城市社会学》课程教学大纲一、课程基本信息(黑体,5号字)课程代码:课程名称:城市社会学课程性质:必修课适用专业:城市规划专业开课学期:春季学期总学时:32学时总学分:2学分预修课程:课程简介:城市社会学是社会学与城市学的交叉学科,内容涉及城市社会发展的各个方面,课程的目的是通过对城市社会的起源和发展、城市社会城市理论、城市地域结构、城市生态系统、城市社会结构、城市化、城市文化、城市社会问题、城市发展、城市规划与城市管理等城市社会的不同层面进行理论和实证研究,使学生能够系统地掌握相关的理论知识并运用到城市发展的实践中去。

推荐教材:[1]《城市社会学》,顾朝林,东南大学出版社,2003年7月[2]《城市社会学案例教程》,章友德,上海大学出版社,2003年参考书目:[1] 城市社会学,帕克等,华夏出版社,1987年6月第1版[2] 城市社会学,康少邦等译,浙江人民出版社,1986年4月第1版[3] 城市社会学,章友德等,上海大学出版社,2001年第1版[4] 城市社会学,许英,齐鲁出版社,2002年8月第1版[5] 城市社会学,向德平,武汉大学出版社,2002年12月第1版[6] 城市社会学,顾朝林,东南大学出版社,2002年8月第1版[7] 城市社会学——理论与视野,蔡禾等,中山大学出版社,2003年1月第1版[8] 城市社会学,郑也夫,中国城市出版社,2002年6月第1版[9] 城市社会学案例教程章友德上海大学出版社 2003年版二、课程总目标通过理论学习,学生应该理解城市产生和发展的基本过程;理解城市化过程及其主要问题;理解有关城市规划理论和城市地域规律;理解城市人口、经济、社会、文化对于城市发展的影响;理解城市发展与生态环境的相互作用;理解未来城市发展的基本方向等。

同时能结合城市社会学有关理论对世界各国城市进行相关的案例分析和研究。

三、理论教学内容与目标(含学时分配)第一章绪论(2课时)第一节城市社会学的研究对象一、城市社会学的研究对象二、城市社会学主要研究课题三、城市社会学与相关学科的关系第二节城市社会学的产生与发展一、早期城市社会学的研究二、城市社会学的建立三、城市社会学理论发展四、城市社会学在我国的发展第三节城市社会学的研究方法一、城市社会学的研究方法论二、城市社会学的研究方式三、城市社会学具体研究与技术第四城市社会学研究的意义三、城市社会学研究的理论意义四、城市社会学研究的实践意义教学要求:通过本章的讲解,使学生掌握城市社会学的研究对象、历史发展,研究方法,以及城市社会学研究的理论意义和实践意义,使他们产生对城市社会学学科的初步认识。

2016云南教资统考地理学科:高中地理-城市地域结构云南教师资格考试请访问云南教师考试网,为了更好的协助大家备考云南教师招聘考试,中公云南教师考试网为大家准备了云南教师资格证的相关考试题型,大家可以参考学习,云南教师考试网祝大家早日成功。

一、形成城市地域结构的动力1.集聚力:即向心力,驱使居民和某些居民部门向市中心集聚,具有交通方便、社会条件优势如知名度。

3.离散力:向相反方向,驱使其转向郊区。

城市中心经济效益下降、声望下降等,郊区高质量住宅区吸引加速城市的分散。

3.摩擦力:指阻碍产业、家庭产生积聚或扩散运动的力量。

4.三种力的循环相互作用。

二、城市地域结构模型1.同心圆模型:同心圆模型是美国社会学家伯吉斯于1923年提出的城市结构和地域结构学说。

其中心论点是城市各功能区经过不断地侵入和迁移,呈同心圆状,自核心向外扩展。

该模型分为5个同心圆带。

依次是:(1)中心商务区;(2)过渡带;(3)工人住宅带;(4)中产阶级住宅带;(5)通勤带。

此学说的缺点是:同心圆过于规划,未考虑城市交通线的作用,且划带过多。

其成功之处是:从动态变化分析城市;在宏观效果上,基本符合城市结构特点;为城市地域结构提出新的思想。

2.扇形模型:扇形模型是美国的土地经济学家霍伊特提出的。

其中心论点是城市住宅区由市中心沿交通线向外作扇形辐射。

3.多核模型:多核模型是美国地理学家哈里斯与乌尔曼提出的。

他们认为中心商业区是大城市总体上的支配中心,但城市内部还存在其它支配中心,这些支配中心都支配着一定的地域范围,城市地域就是由若干各具特色、相互独立的核心逐步结合组成的,每个核心的区位和发展主要取决于各自的功能特点和吸引力。

更多云南教师资格证考试、云南教师招聘考试信息尽在云南教师考试网,欢迎广考生访问。

城市社会学5月20日1:30-3:30于205考试(十三周周一)第一节:城市社会学的研究对象和理论体系1、城市社会学亦称都市社会学,是一门以城市社会为研究对象的社会学分支学科。

2、城市社会学的研究对象:(1)城市生态系统(芝加哥学派)城市是一个生态系统,经济、文化系统。

(2)城市的社会问题A涂尔干《自杀论》失范型、宿命型、利己型、利他型。

B 沃思:城市规划、管理C卡斯特:住宅、医疗。

(3)城市化(4)研究城市的生活方式(5)城市社会关系,帕尔。

3、城市社会学的主要研究课题:(1)城市发展研究(2)城市空间结构的研究(3)城市生态与生态城市(4)城市社会结构(5)城市化(6)城市文化(7)城市社会问题(8)城市规划(9)城市社会管理4、城市社会学的理论体系:概念——范畴——理论体系(研究方法)5、城市社会学与相邻学科的关系:(1)与社会学:一般与特殊;指导与被指导(2)与城市学科群:城市经济学、城市地理学、城市规划学、城市生态学。

第二节:城市社会学的产生与发展一、早期城市社会学的研究1、滕尼斯:1887年《社区与社会》中礼俗社会对应乡村;法理社会对应城市。

2、涂尔干:《社会分工论》:机械团结——乡村——同质性——环节社会;有机团结——城市——异质性——组织社会。

3、齐美尔:《大都市与精神生活》(1)善于计算,追求精神(2)在经受过多的刺激,产生厌倦心理(3)都市个人在精神追求、美感理念等方面呈现出衰退之势(4)出现新的个性:自由与独立性;追求区别于他人的个性。

4、韦伯:《新教伦理与资本主义精神》城市共同体。

东西方城市差别的具体表现:(1)东方的城市并没有像西方城市那样有一套特殊的适用市民的实体法或诉讼法,也没有自由市民。

(2)东方城市基本没有自律性的行政,一般而言,东方城市在行政上从属于中央集权制;西方城市的权利是分散的。

(3)东方城市的社会组织是以亲属氏族等为基础的;西方城市的社会城市则以个人组织为基础。