一例颅内静脉窦血栓形成病人的护理

- 格式:ppt

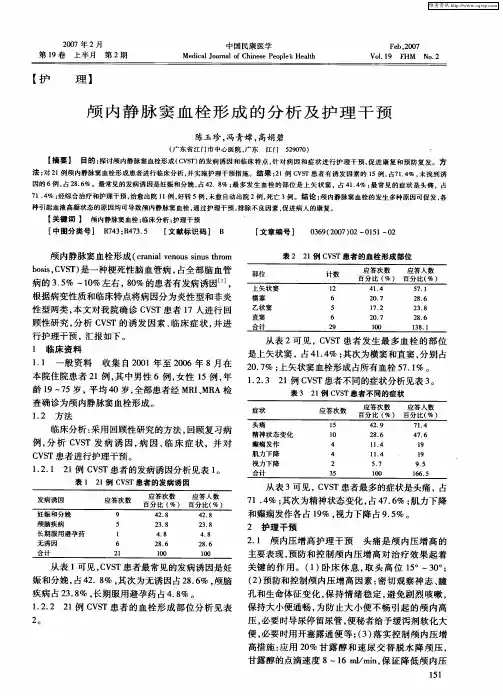

- 大小:8.04 MB

- 文档页数:31

颅内静脉窦血栓形成患者的观察及护理-2019年文档资料颅内静脉窦血栓形成患者的观察及护理颅内静脉窦血栓形成(CVST)是由于脑静脉回流堵塞或血流缓慢所引起的一类不常见的闭塞性缺血性脑血管病,占所有脑卒中的1%,可表现为单纯颅内压增高,也可以突发,罕见的至死性脑卒中为表现[1~3]。

我科自2009年1月~2015年7月共收治10例CVST,作为护理骨干的我,及时检索查阅相关文献,结合每个患者的实际情况,马上组织护理查房,制定护理计划并指导落实。

护士观察到位、护理细致、处理及时,取得良好的效果。

患者及家属对治疗效果满意,每位患者都能康复出院,现将护理体会报告如下。

1 临床资料1.1一般资料本组10例,男3例,女7例,年龄20~56岁。

颅内感染3例,既往高血病者2例,高血压病伴糖尿2例,肾病综合症、产褥期、口服避孕药者各1例。

1.2临床表现10例均行头颅CT检查,为进一步确诊3例作数字减影血管造影(DSA)检查,均确诊为CVST。

均有头痛及恶心、呕吐症状。

4例出现癫痫、2例意思识障碍、3例肢体瘫痪。

10例患者入院后均行腰椎穿刺检查,初压高于300mmH2O者8例,平均压力为410mmH2O。

CSF蛋白含量不同程度升高7例,白细胞数正常6例,轻度升高(10~100×106/L)3例。

1.3方法首先根据患者有无昏谜,有无肢体偏瘫,有无癫痫发作,入院后腰穿初压是否大于300mmH2O,头颅CT有无梗死及出血可将其分为轻症7例和重症3例。

7例轻症患者接受全身肝素抗凝联合静脉溶栓治疗;3例重症患者接受血管内介入溶栓治疗。

所有患者同时给予降颅压、改善脑血循环、预防并发症等对症治疗,同时予以口服华法林抗凝治疗持续30~72d。

出院时治愈率87.8%,好转率12.6%。

出院后随访口服华法林平稳者占96.2%。

2 护理2.1一般护理将患者安置于神经内科重症监护室,严密观察患者意识状态,瞳孔大小和对光反射、血压、体温、呼吸等情况;卧床,保持室内安静,床上大小便,抬高床头15°~30°,以促进静脉回流减轻脑水肿;心电,血氧监护(有癫痫者可以进行脑电监护),吸氧2~3L/min,发热者给予物理降温;指导患者进流食、或半流食,低盐饮食,避免高脂肪饮食,多食新鲜水果蔬菜,不能进食者做好口腔护理,预防口腔感染;按摩腹部、保持大便通畅;保持床单元的整洁,按时翻身,按摩受压处,使用气垫床、严防压疮发生;对于躁动者加用床栏,必要时使用约束带;对于癫痫发作者,床旁不要放置热水瓶及利器,以保证患者的安全;神经内科患者住院时间长,应注意外周血管的保护。

颅内静脉窦血栓形成患者介入溶栓治疗的护理天津市环湖医院十四病区邮编300060王淑元摘要:颅内静脉窦血栓形成是脑血管病的一种特殊类型,占全部脑血管病的3.5%,死亡率达10%-20%。

颅内静脉窦血栓形成的传统治疗方法有全身抗凝或静脉内给予尿激酶等溶栓药物。

近年来,随着介入治疗技术的发展,血管内治疗可以在短时间内溶解血栓,使闭塞的静脉窦再通,恢复正常的脑循环,从而达到改善症状或治愈的目地。

将微导管置于血栓内行接触性溶栓,显著提高血栓内尿激酶的浓度,提高静脉窦再通率;另外静脉窦内可有不同时期的血栓,尿激酶对新形成的血栓起效快疗效好,但对陈旧性血栓效果差,单次溶栓常不能再通,此时可将微导管留置于血栓远端,进行缓慢分次溶栓治疗,亦增加了静脉窦再通率。

治疗结果:经溶栓治疗后症状均明显好转,其中8例术后即刻头痛症状消失,经5-7天不等的治疗后,复查DSA或MRV,闭塞的静脉窦血流情况明显改善;动静脉循环时间较术前对照有明显缩短;腰穿测压显示脑脊液压力低于250mmH2O。

关键词: 颅内静脉窦溶栓护理颅内静脉窦血栓形成是脑血管病的一种特殊类型,占全部脑血管病的3.5%,死亡率达10%-20%。

常由妊娠、感染、创伤、口服避孕药和凝血性疾病等引起。

若不早期确诊治疗,可导致脑水肿、颅内高压、癫痫及出血性梗死等[1]。

颅内静脉窦血栓形成的传统治疗方法有全身抗凝或静脉内给予尿激酶等溶栓药物。

近年来,随着介入治疗技术的发展,血管内治疗可以在短时间内溶解血栓,使闭塞的静脉窦再通,恢复正常的脑循环,从而达到改善症状或治愈的目地。

本病区自2005年9月至2008年7月成功地为30例静脉窦血栓形成患者实施了介入动、静脉溶栓治疗,效果满意。

现将围术期的护理报告如下。

1. 临床资料1.1 一般资料:本组患者30例,男9例,女21例;年龄19~56岁,平均34.52岁。

全部患者经头颅CT扫描、MRI或MRV、数字减影血管造影(DSA)等检查,诊断为上矢状窦闭塞。

中图分类号:R473.6文献标识码:B文章编号:1006-0979(2012)09-0156-02颅内静脉窦血栓形成的护理王孟云*张海艳*刘艳**江苏省沭阳县人民医院(223600)2012年3月24日收稿关键词:颅内静脉窦;血栓形成;护理颅内静脉窦血栓形成(CVST )是一组有多重病因所致的脑静脉系统血管病。

因发生部位病因不同而临床诊断各异[1]。

临床上极易漏诊、误诊而延误最佳治疗时间。

病死率高达20%-78%。

近年来,由于影像技术的发展和临床医师的重视,对CVST 的诊断和治疗水平都有了较大的提高。

2010年2月~2011年11月份,我科经头颅MRI 磁共振静脉血管成像(MRV )及/或数字化减影血管造影(DSA )确诊CVST 患者9例,均予抗凝治疗,效果满意,现将报告如下。

1临床资料1.1一般资料:本组9例,男3例,女6例;年龄19-75岁,平均40岁;其中上矢状窦5例,横窦3例,乙状窦2例,直窦1例。

CVST 患者的血栓形成部位共11例。

7例首发症状为头痛或头痛伴恶心呕吐。

5例表现有发作性意识障碍伴肢体抽搐,4例有不同程度肢体瘫痪,2例表现有发热,1例听力下降。

1.2治疗与转归:本组患者除予以脱水、激素、抗癫痫、抗感染等对症治疗外,均进行抗凝治疗。

低分子肝素钠5000IU ,腹部皮下注射,每12h1次,疗程10-14d 。

出院前予华法令或拜阿司匹林口服,经MRI 或MRV 复查,4例治愈,4例好转,但血栓未完全再通。

1例因病情加重转上级医院治疗。

2护理2.1颅内压增高护理:头痛是颅内压增高的主要表现。

预防和控制颅内压增高对治疗效果起着关键作用。

2.1.1卧床休息:取床头抬高15-30℃有利于静脉回流,减轻脑水肿,从而达到降低颅内压作用。

2.1.2预防颅内压增高因素:密切观察神志、瞳孔和生命体征变化。

保持情绪稳定,避免剧烈咳嗽,保持大小便通畅,为防止大小便不畅引起的颅内压增高,必要时留置导尿管。

一例颅内静脉窦血栓患者的护理【中图分类号】r473 【文献标识码】a 【文章编号】1004—7484(2013)09—0372—02颅内静脉窦及脑静脉血栓形成:是一组由于多种病因导致的脑静脉系统血管病,统称脑静脉血栓(cvt)。

任何年龄均可发病,但多见于老年人和产褥期妇女。

病变部位不同,临床表现各异,由于静脉窦血栓发生的部位、范围、阻塞速度、发病年龄、病因不同,其临床表现多种多样。

但共同的常见临床表现包括颅内高压症状、卒中以及脑病症状。

头痛是颅内压增高最常见的临床表现,有时是唯一的表现。

现将我科收治的一例颅内静脉窦血栓形成患者的护理总结如下:患者,男性,26岁,朝鲜族主诉:“腰痛15天,腹痛、皮疹5天”。

现病史:于2012年11月20日入住血液内科。

当时查体:无贫血貌,巩膜无黄染,全身皮肤黏膜见散在瘀斑,掌指部见散在皮疹,浅表淋巴结未触及肿大,胸骨下端压痛阴性。

当时诊断为血小板减少症,尿路感染。

于23日夜间20:30分出现恶心、呕吐,伴有头晕、头痛、症状,查体:t37.2℃,血压110/70mmhg,颈项强直,kernig症阳性,行头部ct 结果未见异常。

请神经内科会诊后,考虑颅内压增高,给予甘露醇静点后症状缓解。

24日患者仍诉有恶心、呕吐、头痛症状,查体:t37.3℃,血压112/70 mmhg,仍有颈项强直及病理反射出现。

为查明原因,行腰椎穿刺术,测脑脊液压力300mmh2o,脑脊液检查:糖3.3mmol/l,蛋白定量285mg/l,氯化物122mmol/l.头部mri示左侧枕叶大面积异常信号,左侧横窦信号增多,待查静脉窦血栓,不排除脑炎。

因病情危重于24日15时转人nicu病房。

当时患者神志清醒状态,t37.0℃,血压114/62mmhg,言语清,双瞳等大同圆,光反射灵敏,四肢肌张力v级,颈项强直,定向力,记忆力尚可。

仍自诉头痛、恶心、呕吐。

既往史:继往健康家族史:无遗传病史诊断为颅内静脉窦血栓血小板减少症尿路感染1治疗措施1.1降颅内压-- 20%甘露醇250ml 日3次静点1.2抗病毒----生理盐水250ml加更昔洛韦0.2g 日2次静点1.3消炎治疗---生理盐水100ml加头孢西丁钠2g 日2次静点1.4抗凝治疗----低分子肝素钙0.4ml 日2次皮下注射1.5脑神经营养治疗--生理盐水250ml加单唾液酸四已糖神经节苷酯40mg 日1次静点2护理诊断入住n-icu 1-3天2.1疼痛与颅内压增高有关2.2潜在并发症颅内出血、脑疝2.3营养失调-低于机体需要量与呕吐、进食少有关2.4知识的缺乏与缺少疾病的相关信息有关病情变化患者于11月27日10时突然呼吸停止,给予气管插管,呼吸机辅助呼吸。

颅内静脉窦血栓形成的临床特点和护理作者:王海燕来源:《中国保健营养·中旬刊》2013年第10期【摘要】目的:总结颅内静脉窦血栓的病因、临床表现及治疗方法针对不同病因和症状进行护理干预,促进康复、预防复发。

方法:回顾性分析14例患者的临床资料。

结果:50%患者有明确病因,患者均有头痛及恶心呕吐。

介人溶栓治疗对部分患者治疗有效。

结论:cV 卵是一类以头痛为主的特殊的脑血管病,无特异性临床体征,介入治疗在该领域有着广泛前景,通过护理干预可促进病人康复。

【关键词】颅内静脉窦血栓形成;临床特点;护理【中图分类号】R47 【文献标识码】A 【文章编号】1004—7484(2013)10—0344—01颅内静脉窦血栓形成(c咖1ial v∞伽s Binu8 t}Immb∞i8,CVST)是脑血管疾病的特殊类型,其起病形式多样,诊断难度大,常严重危害人们的健康甚至生命,故该病愈加受到重视。

现对我院2005—2009年收治的14例cV卯进行临床回顾性分析,将护理体会报道如下。

1 临床资料1.1一般资料:本组患者共14例,其中男lO例,女4例,男女比例2.5:l,年龄2l一“岁,平均34.1岁。

女性患者合并妊娠l例(7.1%),产后l例(7.1%),男性患者吸烟3例(21.4%),合并下肢静脉炎l例(7.1%),梗阻性脑积水手术后发病1例(7.1%),另7例原因不明。

1例患者既往有脑卒中病史。

1.2临床症状:患者均以头痛、恶心、呕吐为首发症状。

急性起病9例(64.2%),亚急性起病2例(14.2%),慢性起病3例(21.4%)。

发热4例(28.5%),意识障碍5例(35.7%),肢体瘫痪3例(21.粥6),视乳头水肿3例(21.4%),颈抵抗6例(42.9%),癫痛l例(7.1%),精神症状、记忆力减退及计算力减退3例(21.4%),血压升高5例(35.7%)。

1.3实验室检查:腰穿9例,压力升高5例(35.7%),脑脊液红细胞升高2例,白细胞升高l例,脑脊液生化均正常。

1例静脉窦血栓形成合并低颅压性头痛患者的护理探讨【中图分类号】R473.5【文献标识码】A【编号】2095-6851(2014)09低颅压性头痛,主要是由于颅内压力降低后,脑脊液的“液垫”作用减弱,脑组织下沉移位,使颅底的痛觉敏感结构和硬脑膜、动脉、静脉、神经等受牵拉所致〔1〕。

脑静脉窦血栓形成、低颅压性头痛比较少见。

2014年8月31目我科收治1例脑静脉窦血栓形成、低颅压性头痛、硬膜下血肿和高甘油三酯血症的患者,经过精心治疗及护理,病情稳定后出院,现将我们护理体会汇报如下;一、病例简介患者,女,26岁,因剖宫产术后5天出现前额部呈持续性胀痛,伴恶心,呕吐。

8月26号头颅磁共振检查提示右侧顶叶异常信号影,联系我院会诊,诊断考虑静脉窦血栓形成。

8月31号患者为进一步明确诊治来我院。

该患者头痛主要表现为坐起来时头痛明显,平卧后头痛症状缓解,头颅mRI平扫增强+颅内段mRA静脉窦mRV提示,左侧横窦管腔内充盈缺失,上矢状窦内可疑充盈缺损,血液检查结果提示甘油三酯水平升高。

治疗方案:补液,抗凝治疗。

经过11天的治疗及护理,症状消失,遵医嘱于9月11日出院。

二、护理2.1病情观察及头痛护理:病人8月23日早晨开始出现前额部胀痛,症状呈持续性,伴恶心,呕吐一次,呕吐物为胃内容物,不伴有发热,言语不清,饮水呛咳,吞咽困难,视物不清,视物成双,一侧肢体麻木力弱等。

呕吐后头痛症状逐渐加重,开始出现全头痛,颈部肩背部疼痛。

护士每班加强巡回,观察病人头痛程度,服药后头痛程度的改变情况,护士及时给医生汇报病人头痛症状情况,护士遵医嘱嘱病人减少过长时间的站立,必要时取头低足高位以减轻头痛症状,〔2〕注意休息。

嘱病人及家属减少探视人员减少探视时间,保持病房安静病人有一个好休息环境。

2.2用药观察及护理遵医嘱脑肌苷肽静脉滴注:一次10ml,加入250ml0.9%氯化钠注射液缓慢滴注,滴注速度40~60滴/分,一日一次,脑肌苷肽促进脑组织神经元的生长、分化和再生,改善脑血液和脑代谢功能,护士观察患者是否出现发冷、发烧、体温升高,头晕、烦躁等症状,病人出现以上症状及时给医生汇报,嘱病人及家属不得随意调液体滴速。

肾病综合征合并颅内静脉窦血栓患者的护理摘要:肾病综合征合并颅内静脉窦血栓在临床上较少见,本文对1例肾病综合征合并颅内静脉窦血栓患者的护理进行探讨,总结护理这类患者的措施:包括颅内压增高的护理,低效型呼吸型态,活动无耐力,焦虑,出血性危险,皮肤完整性受损危险的护理,并做好出院指导。

关键词:肾病综合征颅内静脉窦血栓护理doi:10.3969/j.issn.1671-8801.2013.07.288【中图分类号】【文献标识码】【文章编号】1671-8801(2013)07-0258-02肾病综合征在疾病发展过程中,由于机体凝血机制发生一系列的病理改变(如抗凝血酶不足、凝血因子与纤维蛋白原升高)和药物的应用(如激素、利尿剂等),导致血液呈高凝状态并形成血栓,常见有肢体深部静脉及肾静脉血栓,而颅内静脉窦血栓较少见,发病率低,临床表现复杂多样,缺乏特异性,误诊率高。

我科2011年12月收住1例肾病综合征合并颅内静脉窦血栓的患者,现将护理体会报告如下:1 病例资料患者,男,24岁,因“头痛4天,加重伴左侧肢体活动不利2天”入院。

入院查体:昏睡,查体不配合,精神稍软,痛苦貌,双瞳孔直径2.5mm,对光反射灵敏,颈抵抗可疑,双肺呼吸音清,无啰音,心率54次/分,腹软,深、浅感觉、肌力检查不配合,左上肢肌张力低,余肢体肌张力可,左上肢、双下肢反射减弱,右上肢反射正常,病理反射未引出,克氏征阴性。

辅助检查:头颅ct:静脉窦血栓形成,头颅mri:右侧额叶、左侧顶枕叶、两侧丘脑见斑片状异常信号,矢状位t2wi可见顶部头皮下大片长t2信号,后纵裂池内异常信号,右侧乳突内混杂信号,胸部ct:右中肺、左肺渗出性病变,白蛋白13.2g/l↓,总胆固醇7.71mmol/l↑,甘油三酯3.13mmol/l↑,ldl-胆固醇5.28mmol/l↑;凝血谱示pt国际标准化比率(inr)1.33↑,部分凝血活酶时间(aptt)53.5秒↑,血浆纤维蛋白原(fbg)5.90g/l↑,d-二聚体1118μg/l↑,医嘱特别护理,鼻饲流质,甘露醇、呋塞米脱水降颅内压,速碧林针抗凝,甲强龙等治疗,经过治疗后患者神志转清,颈抵抗不明显,四肢肌力正常,头痛,胸闷气促消失,于2012年1月好转出院。

作者单位:222042 连云港市 解放军第149医院神经内科鲁苏:女,本科,主管护师通信作者:生小妹,女,本科,护师·个案报道·1例产褥期颅内静脉窦血栓并可逆性后部白质脑病的护理鲁 苏 生小妹doi :10.3969/j.issn.1672-9676.2016.19.070 颅内静脉窦血栓形成(CVST)是由多种病因导致的脑静脉回流受阻的一组血管疾病,包括颅内静脉窦和血栓形成,可逆性大脑后部白质脑病综合征(RPLS)是一个全新的临床-放射学综合征,主要表现为头痛、呕吐、癫痫发作、意识障碍和视觉异常,顶枕叶白质短暂性血管源性脑水肿是特征性的神经影像学改变[1],由于围生期患者出现神经系统症状,常预示着母婴高死亡率,因此RPLS 与妊娠的关系逐步得到重视[2。

围产期妊娠合并CVST,90%发生在产褥期及妊娠期末3个月,尤其产后2~3周,约占脑卒中疾病的3.5%[3]。

该病进展快,致残及致死率高,给社会及家庭造成很大的损害。

我科于2015年11月25日收治1例产褥期颅内静脉窦血栓患者,经积极治疗及精心护理,患者治愈出院,现报道如下。

1 病例介绍患者,女,年龄28岁,孕39+2周为第1胎,于2015年11月2日剖宫产后5d 突发头痛、抽搐伴视力下降2d 由产科转入神经内科,经核磁MR 检查确诊静脉窦血栓形成(左侧乙状窦闭塞、上矢状窦及右侧乙状窦部分管腔变窄),静脉性梗死(双侧顶、枕叶及左侧颞叶及左侧小脑半球)。

凝血功能:纤维蛋白原5.0g /L,D 二聚体定量9.8μg /ml(正常0~1.5)。

行子宫下段剖宫产术,术后第5天出现头痛,四肢抽搐牙关紧闭,口吐白沫,面色发紫,四肢躁动,心电监护示:血压159/95mmHg,心率95次/min,血氧饱和度99%~100%。

专科检查:神志清楚,精神萎靡,思维力、理解力、定向力、记忆力及计算力均不配合,双侧视力明显下降,视野测不出。

给予抗凝、脱水降压、改善头痛、营养神经、营养脑细胞等药物综合支持治疗。