地理必修1人教新课标第一章第四节地球的圈层结构 学案

- 格式:doc

- 大小:117.50 KB

- 文档页数:1

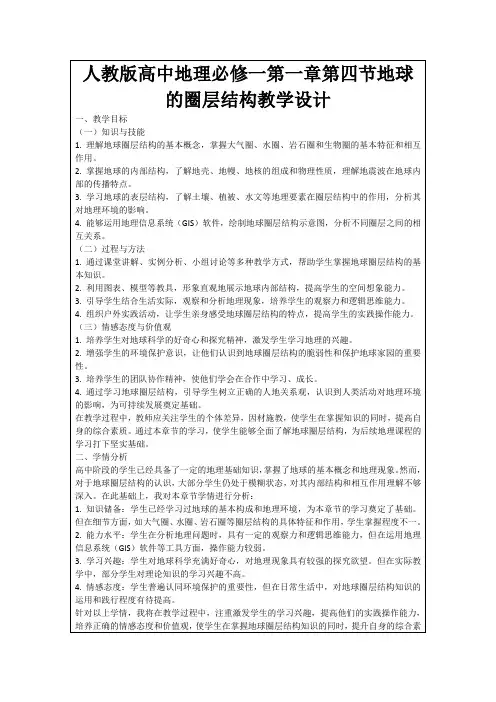

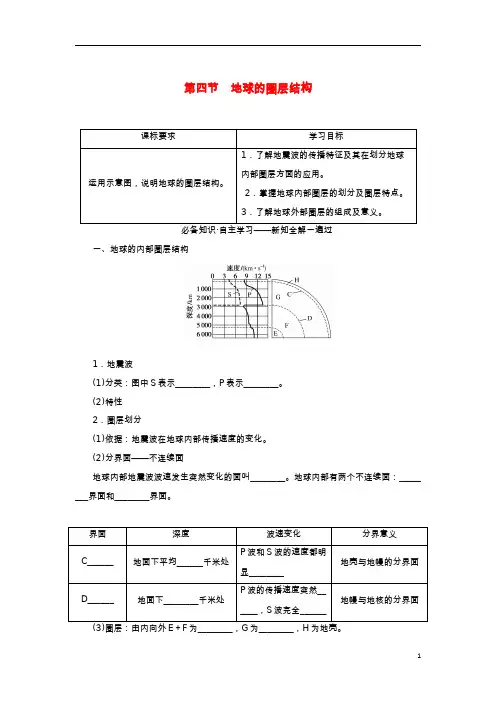

新教材高中地理学案:第四节地球的圈层结构一、地球的内部圈层结构1.划分:依据地震波的传播速度在地球内部的变化。

地震波有纵波和横波之分,具体对比如下:传播速度传播介质纵波较快可通过固体、液体和气体传播横波较慢只能通过固体传播2.不连续面:是指地震波在一定深度波速突然发生变化的面。

有两个不连续面,如下图所示:以这两个界面为界,地球内部被划分为地壳、地幔和地核三个圈层。

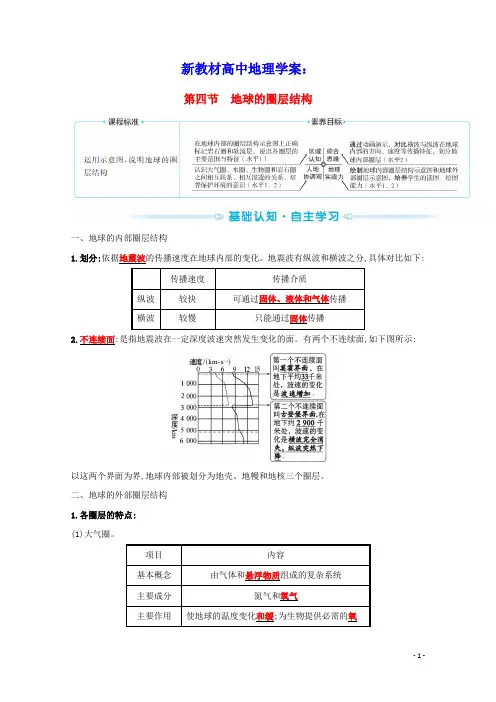

二、地球的外部圈层结构1.各圈层的特点:(1)大气圈。

项目内容基本概念由气体和悬浮物质组成的复杂系统主要成分氮气和氧气主要作用使地球的温度变化和缓;为生物提供必需的氧气;天气现象复杂多变,与人类息息相关(2)水圈。

项目内容概念地表和近地表的各种形态水体的总称组成主体是海洋,还包括陆地上的河流、湖泊、沼泽、冰川、地下水等作用在地表物质迁移和能量转换中起着十分重要的作用,是人类和其他生物生存和发展所不可或缺的(3)生物圈项目内容概念地球表层生物的总称分布集中分布在大气圈、水圈与岩石圈很薄的接触地带中作用生物从环境中获取物质和能量,同时也在促进太阳能转化、改变大气圈和水圈组成、改造地表形态等方面起着重要作用2.各圈层的联系:各个圈层之间相互联系、相互渗透,共同构成人类赖以生存和发展的自然环境。

在图中合适位置填出地球内部圈层、不连续圈层的名称。

判断下列说法的正误。

①地壳是由固体岩石组成的坚硬外壳,厚度均匀。

(×)②海洋地壳薄,大陆地壳厚。

(√)③地幔上部存在一个软流层,是岩浆发源地。

(√)④地核由铁和铜等金属组成。

(×)⑤外核是熔融状态的金属物质,内核是一个密度极大的固体金属球。

(√)⑥三个内部圈层中占比最大的是地核。

(×)在图中横线处填出圈层名称。

判断下列说法的正误。

①由气体和悬浮物质组成的复杂系统,主要成分是二氧化碳和氧气。

(×)②大气圈的存在使地球上气温变化和缓。

(√)③大气圈能提供生物生存所必需的氧气。

第一章第四节地球的圈层结构教案一、教材分析第四节为地球的结构。

包括地球的内部圈层、地球的外部圈层等。

内部圈层包括地壳、地幔和地核,外部圈层包括大气圈、水圈和生物圈。

在学习了有关"宇宙中的地球"后,面临着"什么是自然环境"的基本问题。

本节就是通过在宏观上了解地球圈层结构的基础上,达到认识自然环境的组成之目的,即在空间范围上把自然环境放在地球圈层结构中加以认识。

本节的内容涉及了地理、物理等学科的知识,综合性很强,对学生的空间思维要求较高。

与前几节不同的是这节内容在初中没有接触过而且新的概念较多。

所以学生会觉得比较难理解和识记。

怎样在学生现有水平和知识储备的基础上,引导他们学习,使他们能较好地理解问题,为今后的学习打下良好基础,也是本节教学中要解决的问题。

二、教学目标1. 知识与技能:使学生初步了解地球内部的构造、组成和划分依据。

使学生了解内部各圈层的界限、厚度、物理性状等。

2. 过程和方法:使学生了解研究地球内部构造的方法,从而认识人类对未知事物所进行的探索实践;使学生了解地球内部圈层划分实况及各层主要特点;通过归纳、总结、对比地球内部各层的特点,培养学生综合归纳能力。

3. 情感态度与价值观:通过学习对学生进行热爱自然、热爱科学的教育,探索自然的精神。

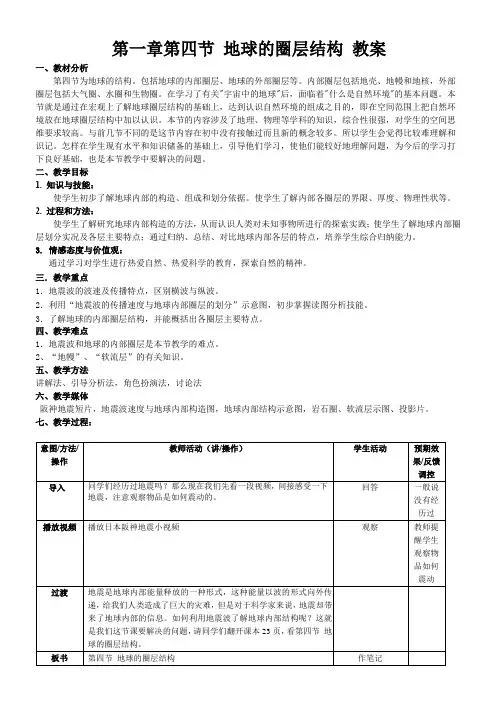

三.教学重点1.地震波的波速及传播特点,区别横波与纵波。

2.利用“地震波的传播速度与地球内部圈层的划分”示意图,初步掌握读图分析技能。

3.了解地球的内部圈层结构,并能概括出各圈层主要特点。

四、教学难点1.地震波和地球的内部圈层是本节教学的难点。

2、“地幔”、“软流层”的有关知识。

五、教学方法讲解法、引导分析法,角色扮演法,讨论法六、教学媒体阪神地震短片,地震波速度与地球内部构造图,地球内部结构示意图,岩石圈、软流层示图、投影片。

七、教学过程:八、板书结构一、地球的内部圈层 1. 地震波纵波P :快,固液气介质变化 横波S :慢,固体 波速变化 2. 不连续面3. 三大内部圈层 地壳 地幔 地核一、地球的外部圈层相互联系 相互制约。

第四节地球的圈层结构教学目标和要求1.知道科学家利用地震波研究地球内部结构的基本方法,增强探究意识和科学精神。

2.运用图表描述地球内部、外部圈层的范围、物质组成,说明地球结构特点。

3.知道岩石圈的构成及其在自然环境中的地位,举例说明地球各圈层的相互联系、相互渗透,从整体上说明自然环境的基本构成。

4.举例说明地球各圈层对自然环境形成的作用,及其与人类活动的关系,初步形成人地协调观。

教材设计思路根据课程标准要求,本节教材重点落实“说明地球的圈层结构”这一内容,方法是“运用示意图”。

对于该内容,教材的编写基于以下理解。

地球的物质呈同心圈层分布是地球结构的一大特点。

一般认为,原始的地球是一个接近匀质的球体,没有明显的分层现象。

随着温度的变化,物质发生分异。

地球的内部逐渐分化出地核、地幔和地壳三个圈层。

在这一过程中,地球的外部也出现了大气圈、水圈,并形成了生物圈。

对于地球结构的划分,科学界有多种方法。

按照中学地理教学惯例和上套教材的处理办法,此轮教材修订继续把地球的圈层结构分成内部圈层和外部圈层,将此节内容分为“地球的内部圈层结构”和“地球的外部圈层结构”两个标题。

考虑地理科学的研究范围涉及水圈、大气圈、岩石圈和生物圈,即包括了外部圈层和内部圈层的表层,因此在内、外部圈层的介绍中分别根据具体需要从不同角度提及岩石圈。

第一个标题“地球的内部圈层结构”概括介绍认识地球内部结构的方法以及各圈层的位置、特点。

地震波是研究地球内部结构的重要工具,教材用图文结合的方式将地震波的传播速度与圈层结构建立联系,引导学生通过关注地震波波速的变化来认识地球内部圈层划分的依据。

教材在讲述具体知识的同时也向学生传授科学家进行科学研究的方法。

教材对地壳与地幔的界面莫霍界面,以及地幔与地核的界面古登堡界面添加脚注,介绍这两个界面名称的由来,目的在于告诉学生,为科学研究作出突出贡献的人,会被永远尊敬和铭记,这也是一种科学精神的传承。

对于内部各圈层的范围和结构特点,教材分别进行了介绍。

第四节 地球的圈层结构学习目标1.了解地震波的特征及其在划分地球内部圈层方面的应用。

2.掌握地球内部圈层的划分及圈层特点。

(重点) 3.理解地球外部圈层的组成及意义。

(重点) 知识梳理一、地球的内部圈层结构 1.地震波(1)分类:图中A 表示 ,B 表示 。

(2)特性⎩⎪⎨⎪⎧A 波:传播速度慢,只能通过固体传播B 波:传播速度快,可以通过固体、液体和气体传播(3)波速变化①在地下平均33千米C 处(指大陆部分);传播速度都明显 。

②在地下2 900千米D 处:A 波 ,B 波传播速度突然 。

2.圈层划分(1)依据:地震波在地球内部 的变化。

(2)界面:图中C 为 ,D 为 。

F 为 ,G 为 ,H 为地壳。

(3)圈层划分及特点①地壳(H): 组成,厚薄不一( 地壳薄, 地壳厚)。

②地幔(G):分为上地幔和下地幔。

上地幔上部存在 层,可能是 发源地。

上地幔顶部与地壳构成 。

③地核⎩⎪⎨⎪⎧外核(F ):为熔融状态的金属物质,其运动形成 了地球的磁场。

内核(E ):密度极大的固体金属球二、地球的外部圈层结构 1.大气圈由 和 组成的复杂系统,主要成分是 和 。

2.水圈(1)组成: 地表和近地表的各种形态的水体,其主体是海洋。

(2)特点:水是 的自然地理要素之一,主要影响地球表面 和能量转换。

3.生物圈⎩⎪⎨⎪⎧两大构成:地球表层生物及其环境活动范围:大气圈、水圈和岩石圈集中分布:大气圈、水圈与岩石圈很薄的接触带中自主诊断(1)地震发生时,在水中的人与在陆地上的人感觉一样。

( ) (2)岩石圈就是地壳。

( ) (3)地震波的传播速度在33千米处有明显变化。

( ) (4)水圈渗透到岩石圈中。

( )(5)地球外部圈层中最活跃的是 ( ) A .大气圈 B .水圈 C .岩石圈 D .生物圈合作探究探究点1 地球的内部圈层中国地震台网正式测定:2018年11月24日04时41分在新疆巴音郭椤州和静县(42.39°N,84.65°E)发生3.8级地震,震源深度为8千米。

第四节 地球的圈层结构课标要求学习目标运用示意图,说明地球的圈层结构。

1.了解地震波的传播特征及其在划分地球内部圈层方面的应用。

2.掌握地球内部圈层的划分及圈层特点。

3.了解地球外部圈层的组成及意义。

必备知识·自主学习——新知全解一遍过一、地球的内部圈层结构1.地震波(1)分类:图中S 表示________,P 表示________。

(2)特性2.圈层划分(1)依据:地震波在地球内部传播速度的变化。

(2)分界面——不连续面地球内部地震波波速发生突然变化的面叫________。

地球内部有两个不连续面:________界面和________界面。

界面深度波速变化分界意义C______地面下平均______千米处P 波和S 波的速度都明显________地壳与地幔的分界面D______地面下________千米处P 波的传播速度突然______,S 波完全______地幔与地核的分界面(3)圈层:由内向外E +F 为________,G 为________,H 为地壳。

①地壳:由固体________组成,位于莫霍界面以外;________地壳薄,________地壳厚。

②地幔:从莫霍界面到________界面之间,可分为上地幔和下地幔,上地幔的上部存在一个________层,是岩浆的主要发源地。

岩石圈的结构如图:岩石圈位于________以上,包括M________、N________顶部,主要由________组成。

③地核:由________和________等金属组成。

外核呈________态,其运动形成了地球的________;内核是密度极大的________金属球,压力极大。

【判断】1.海洋地壳和大陆地壳厚度相同。

( )2.软流层位于上地幔,是岩浆的主要发源地。

( )3.地震发生时,位于震中地面上的人们先感觉到上下颠簸,然后左右摇晃。

( ) 4.从地幔到地壳,地震波的传播速度越来越慢。

高一地理人教版必修一第一章第四节《地球的圈层结构》教学设计课程标准:运用示意图,说明地球的圈层结构。

课标解读:1.“说明”属于理解层次,要求不仅要知道各个圈层的名称的范围,更要理解其划分的依据,抓每个圈层的主要特点。

2.“运用示意图”属于运用层次,要求要有一定的读图用图能力。

能够运用示意图说明地理问题。

3.了解地球的圈层结构,显性要求是从宏观上了解地球的结构及特点。

为第二章学习大气、水与地壳运动打下基础。

隐性要求是认识地球自然环境的组成。

人类通过长期活动创造了人文环境,自然环境与人文环境共同组成地理环境。

可见地理环境的空间范围与自然环境是一致的。

从人地关系角度出发,要求抓住地球各圈层主要特点及与人类活动关系最密切的内容。

【教材分析】从教材的整体来看,本节内容是前三节学习地球的宇宙环境、地球自转和地球公转的地理意义的延续。

继续学习地球自身的特点,为后面地理环境发生、发展、变化的学习打下基础。

从本节的具体内容看,主要包括两方面的内容,一是地球的内部圈层,主要包括内部圈层的划分及边界、地壳的厚薄和分布、地幔的组成、地核的组成及状态;二是地球的外部圈层,主要包括各圈层的组成和空间分布及相互间的联系。

【学情分析】“地球圈层结构”的内容比地球的运动要简单。

高一学生已经对地震、地表有一定的感性认识,具备了一定的基础知识,只是在地理读图,绘图,分析信息的能力稍有欠缺。

对地球自然环境没有整体的认知。

本节主要就是要培养学生分析问题的能力,让他们对地球的结构,地球的自然环境有一个宏观的了解。

便于后面的学习。

【教学目标】知识与技能:掌握地球内部圈层的划分依据;掌握地壳、地幔、地核的基本特征。

过程与方法:通过读内部构造图了解地球内部圈层的划分,明确地壳与岩石圈的范围、软流层的位置;运用比较法学习内部各圈层的特点。

情感、态度与价值观:通过体会运用地震波划分出地球内部圈层的过程,培养学生的科学探索精神。

通过认识地球的圈层结构系统,培养树立起热爱地球和保护地球的观念。

《地球的圈层结构》教案设计

——选自“人教版高中地理必修1第一章行星地球第四节”

◆教学对象:高中一年级学生

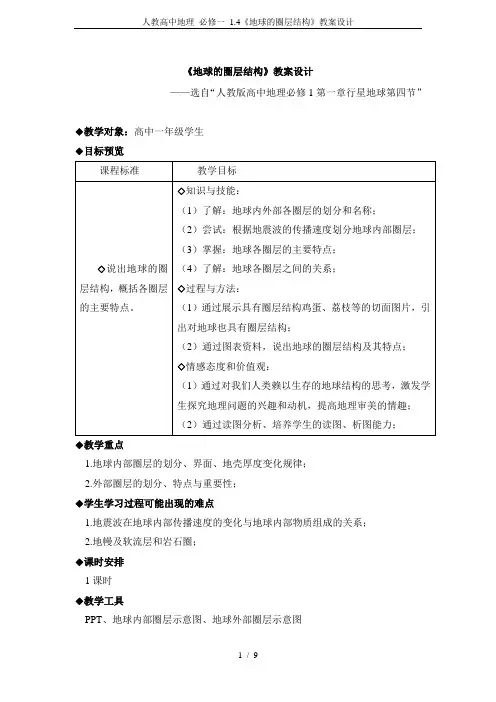

◆目标预览

◆教学重点

1.地球内部圈层的划分、界面、地壳厚度变化规律;

2.外部圈层的划分、特点与重要性;

◆学生学习过程可能出现的难点

1.地震波在地球内部传播速度的变化与地球内部物质组成的关系;

2.地幔及软流层和岩石圈;

◆课时安排

1课时

◆教学工具

PPT、地球内部圈层示意图、地球外部圈层示意图

◆主要教学技能:

读图分析法、案例分析法、合作探究法、绘图法◆教学过程

渺小,如果把地球喻成一个水煮蛋(PPT展示图片),那么这些方法所能研究到的深度相当于蛋壳的厚度.,所以,这些方法都不能把地球最深处的地心的信息传递出来!

哪种方式能将地心的信息也传递出来呢?

目前,人类对地球内部圈层的研究主要借助于地震波。

第一章宇宙中的地球

1.4地球的圈层结构

课标要求和学习目标

Part 01:地球的内部圈层结构

活动1:认识地震波和地球内部圈层的划分(据图回答)

探究任务——小组合作讨论分析

(1)纵波和横波速度大小及速度变化有什么异同。

参考答案:纵波速度快于横波;(随深度的变化)莫霍界面之上,缓慢增加;之下快速增加;古登堡界面,横波突然消失,纵波速度突然下降。

(2)什么叫不连续面。

参考答案:波速突然变化的面

(3)主要不连续面出现在哪里?依据是什么?

参考答案:地表以下33千米和2900千米处

(4)不连续面附近地震波波速的变化说明什么?参考答案:地说明地球内部的物质组成或状态发生了变化

Part 02:地球的外部圈层结构

活动:认识大气圈、水圈、生物圈和岩石圈机器相互联系

探究任务——小组合作讨论分析

(1)指出生物圈可以在那些圈层生存。

参考答案:岩石圈的表层、水圈的全部,大气圈的底部。

(2)尝试将生物圈与其他圈层建立联系。

(提示:生物生长;土壤属于岩石圈)

参考答案:生物生长所需的物质来自大气圈、水圈、岩石圈,从而把各圈层联系起来,并形成一个整体。

Part 05:反思回馈

①.请回头看一看,我们达到课标要求和学习目标了吗?

1、能区分横波与纵波的传播特点,知道地球内部圈层划分依据。

2、能运用示意图,说出熟记地球的内外圈层结构。

3、了解地球各圈层的主要特征(知道岩石圈的构成)。

可编辑修改精选全文完整版地球的圈层结构Ⅰ教材内容分析1. 课标的要求说出地球的圈层结构,概括各圈层的主要特点。

2. 教材内容的特点本节课主要知识点为地球的内部圈层(包括地壳,地幔和地核),以及地球的外部圈层(包括大气圈,水圈和生物圈),部分知识点易混淆且较抽象,需要运用学生的空间想象能力和读图能力。

3. 教材地位和作用地球的圈层结构是地质学上的基础知识,通过本节课的教学,观察课本示意图,学习地理的科普知识,掌握生活中常用的地理知识,增强获取地理信息的能力,同时为往后的学习和教学,如,水循环和岩石等做铺垫。

Ⅱ学生情况分析1.对于高一的学生各人空间想象能力不等,因此教学需突破客观条件的限制,形象生动地讲解抽象的知识。

2.一般学生对科普知识有较强的求知欲,地震是现在比较热点的话题,因此本节课的教学易引起学生的学习兴趣。

Ⅲ教学目标(一)知识与技能1.了解地球的内部圈层结构和外部圈层结构的特征和划分依据。

2.了解地震波和岩石圈的概念。

3.初步掌握读图的方法,学会列表获取和概括文中重要信息。

(二)过程和方法Ⅳ1.通过图解的方法,分析和掌握地球各圈层的分层情况,训练学生读图析图用图的能力,学会从图像中获取重要信息。

2.运用类比的手法解释地震波等抽象概念,运用对比手法,区分纵波和横波等易混淆的知识。

3.通过人类活动对地球外部圈层的相互作用,探究人类对地球的影响。

(三)情感态度与价值观1.通过本节探究活动,激发学生探究地理问题的热情,增加学生的地理科普知识,培养学生对科学的不懈追求。

2.了解人类活动对地球的影响,培养学生关心自然环境,爱护自然环境的意识。

Ⅳ教学重难点(一)重点1.概括地球各圈层的特征。

2.利用“地震波的传播速度与地球内部圈层的划分”等图,分析地震波的传播特点,并进一步提高学生的读图能力。

(二)难点1.理解地震波在不同介质的传播规律。

2.区分易混淆的概念:纵波和横波,地壳和岩石圈。

3.画出地球内部和外部的圈层结构。

第一章宇宙中的地球第四节地球的圈层结构学习目标1.了解地震波的传播特征及其在划分地球内部圈层方面的运用。

2.掌握地球内部圈层的划分和内部圈层的界限、厚度、物理性状等。

3.通过归纳、总结、对比地球内部各层的特点,使学生形成综合归纳等思维能。

学习要点1.重点:A.地震波的波速以及地震波的传播特点,区别横波与纵波。

B.地球内部圈层划分实况及各层主要特点。

2.难点:A.两种地震波的传播特征及其在地球内部圈层研究中的运用。

B.地球各圈层的物质组成和主要特点。

学习过程一、地球的内部圈层结构1.地球的内部结构,无法直接观察。

科学家主要通过对的研究来了解地球的内部结构。

2.地震波有和之分。

的传播速度较快,可以通过固体、和传播;的传播速度较慢,只能通过传播。

3.纵波和横波的传播速度,都随着所通过的性质而变化。

4.从地球内部地震波曲线图上,可以看出地震波在一定深度发生突然变化(图1 .34),这种波速突然变化的面叫。

5.地球内部有两个不连续面:一个在大陆地面下平均千米处,在这个不连续面下,横波和纵波的速度都明显增加,这个不连续面叫;另一个在地下约千米处,在这里纵波的传播速度突然下降,横波完全消失,这个面叫面。

以这两个界面为界,地球内部被划分为地壳、和三个圈层。

6.地壳是地球表面一层由固体岩石组成的坚硬外壳,位于以外。

7.地壳厚薄不一,海洋地壳薄,一般为千米;大陆地壳厚,平均厚度为千米,有高大山脉的地方地壳会更厚,最厚达千米。

8.地幔从莫霍界面直至千米深处的古登堡界面,占地球总体积的80%,根据地震波波速的变化,地幔分为和。

9.上地慢的上部存在一个,温度很高,岩石部分熔融,能缓慢流动。

科学家推断,是的主要发源地,地球板块的运动与之相关。

10. 顶部与都由坚硬的岩石组成,合称岩石圈。

11.地核主要由和等金属组成,厚度约多千米。

12.根据地震波的变化,可将地核分为和两层。

二、地球的外部圈层结构1.地球的外部圈层包括、、等。

第 1 页 共 1 页 第四节 地球的圈层结构

考试说明要求:

1、 知道地球的圈层结构及各圈层的主要特点。

主要知识点:

1、在下图(地球内部圈层结构示意图)中,注出莫霍界面、古登堡界面、地壳、地幔、地核(内核、外核)。

2、地壳位于 界面以上,由 组成,大陆地

壳较 ,大洋地壳较 。

3、地幔介于 界面和 界面之间,分为

和 两层。

在上地幔存在一个 层,一般认为是

的主要发源地。

4、地核分为 和 两层,其温度 ,压力

和密度 。

5、岩石圈是指 和 ( 层以上),

由

组成。

6、地球外部圈层包括 圈、 圈、 圈等,这些圈层之间相互 、相互 ,形成人类赖以生存和发展的 环境。

7、在下图中注出地球外部圈层。

8、水圈是由地球表层 构成的 但 的圈层。

9

、生物圈是地球表层 及其 的总称。

它占有 圈的底部、 圈的全部和 圈的上部。