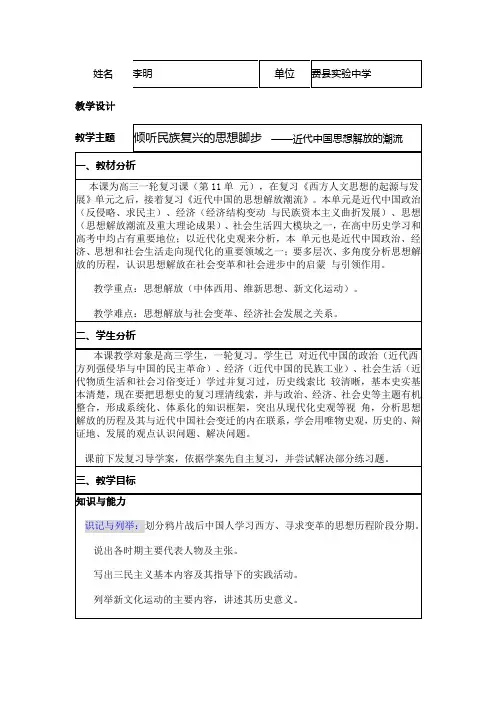

20212021届高三历史一轮复习---近代中国的思想解放潮流专题小结教学课件 18ppt

- 格式:ppt

- 大小:1.13 MB

- 文档页数:19

【第27讲近代中国的思想解放潮流】之小船创作考点1| 西学东渐1.开眼看世界(1)背景:鸦片战争前后,外国资本主义对中国的冲击日益加剧,同时,中国与西方世界的联系也相应扩大。

(2)目的:了解西方,抵御外来侵略。

(3)表现①林则徐:设立译馆,组织人员翻译外国传教士在澳门、广州等地创办的报刊,命人译出《各国律例》,编译《四洲志》,是近代中国“开眼看世界的第一人”。

②魏源:是放眼世界的先行者。

依据《四洲志》的编译稿,编写成《海国图志》,提出“师夷之长技以制夷”的思想主张。

(4)意义①“开眼看世界”的思想发展成一股社会思潮。

②从此,为抵御外侮、谋求民族与国家独立自强而探究、学习西方,逐渐成为中国近代的思想主流。

2.体用之争(1)表现①洋务派倡导“中学为体,西学为用”的文化主张。

②顽固派主张原封不动地维持既有的政治文化格局。

③早期资产阶级维新派最初都持“中体西用”的思想立场。

(2)评价 ①积极性:冲击了传统“夷夏之辨”的保守观念,为西学在中国的传播创造了良好的舆论环境。

②局限性:争论局限于要不要学习西方物质文化的层面。

3.早期维新思想(早期资产阶级维新派)(1)背景:西方资本主义思想的传入和中国民族资本主义的产生。

(2)代表人物:冯桂芬、王韬、郑观应。

(3)主张⎩⎪⎨⎪⎧①经济上:发展资本主义工商业。

②政治上:提出改良政治、实行君主立宪制度。

(4)评价 ①对引导知识分子把思想注意力从工商科技转移到政治制度方面起到了启蒙作用。

②对康梁维新思想的形成奠定了基础。

4.维新思潮(1)背景①思想基础:中法战争的结局促使早期维新派从学习西方工商科技转向学习西方政治制度,形成早期维新思想。

②经济基础:19世纪90年代,民族工业初步发展。

③政治基础:中日甲午战争后,民族危机加深和民族资产阶级形成。

(2)代表人物及思想观点①内容:要不要维新变法,要不要兴民权、实行君主立宪制度,要不要废“八股”、提倡西学、改革教育制度等方面。

专题五近代中国的思想解放潮流单元概述:1、“一条主线”:学习西方与救亡图存相结合。

2、“三大特征”:①学习西方与救亡图存紧密结合,体现了追求独立、民主和富强的主题。

②经历一个由浅入深、由表及里,由“器物"到“制度”到“思想文化”的渐进过程.③经历了一个由被动接受到主动选择的过程。

3、“四个阶段”:①从鸦片战争到甲午战争,地主阶级学“器物”。

②从戊戌变法到辛亥革命,资产阶级学“制度”。

③1915年到1919年,资产阶级学“思想文化”。

④五四运动以后,无产阶级“以俄为师".4、近代史上的三次思想解放潮流。

①19世纪末,维新变法运动,在社会上起了思想启蒙作用。

②20世纪初,辛亥革命,使民主共和观念深入人心.③1915-—1919年新文化运动,弘扬了民主与科学思想,动摇了封建正统思想的统治。

5、近代前期(1840—1919)中国人民探索强国之路的特点(1)广泛性.各阶级、各阶层、各种派别积极参与.(2)普遍向西方学习,探求真理。

(3)探索具有层次性.的命运。

第一讲西学东渐复习目标:识记"开眼看世界”,"维新思潮"中的代表人物及思想主张;理解”中学为体,西学为用"的含义及维新变法思想在近代中国社会发展进程中所起的作用.教学重点:从开眼看世界到维新思想的变化历程教学难点:坚持中体西用的原因和西学东渐的思想阻力教学方法:采用设置情景,设疑解思,自主学习,合作探究的模式,由潜入深,由易到难,采用有效的策略激发学生思考的积极性,让学生在探索中获的知识,提升能力,升华情感。

复习导入:请你猜一猜:欧洲见闻录打一古典名著。

《西游记》其实近代先进的中国人也是在不断向西方取经,来寻求救国真理。

近代先进的中国人如何向西方寻求真理的呢?复习过程一、指导学生填写下表:二、维新派代表人物及主张(引导学生分组讨论,最后派代表得出结论)探究思考:如何理解康有为给孔子穿上了西装(资产阶级维新思想的特点及出现的原因)?。

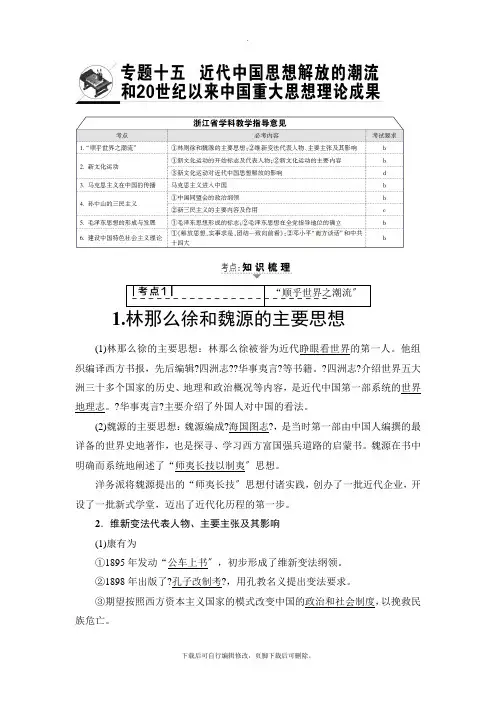

“顺乎世界之潮流〞1.林那么徐和魏源的主要思想(1)林那么徐的主要思想:林那么徐被誉为近代睁眼看世界的第一人。

他组织编译西方书报,先后编辑?四洲志??华事夷言?等书籍。

?四洲志?介绍世界五大洲三十多个国家的历史、地理和政治概况等内容,是近代中国第一部系统的世界地理志。

?华事夷言?主要介绍了外国人对中国的看法。

(2)魏源的主要思想:魏源编成?海国图志?,是当时第一部由中国人编撰的最详备的世界史地著作,也是探寻、学习西方富国强兵道路的启蒙书。

魏源在书中明确而系统地阐述了“师夷长技以制夷〞思想。

洋务派将魏源提出的“师夷长技〞思想付诸实践,创办了一批近代企业,开设了一批新式学堂,迈出了近代化历程的第一步。

2.维新变法代表人物、主要主张及其影响(1)康有为①1895年发动“公车上书〞,初步形成了维新变法纲领。

②1898年出版了?孔子改制考?,用孔教名义提出变法要求。

③期望按照西方资本主义国家的模式改变中国的政治和社会制度,以挽救民族危亡。

(2)梁启超①发表?变法通议?等文章,宣传民权学说,提倡维新变法。

②指出变法是历史开展的必然,只有顺应时代潮流,才是中国的出路。

③批判封建君主专制,要求“伸民权〞、“设议院〞,实行君主立宪制。

(3)谭嗣同:对封建专制政体和纲常名教进展了大胆批判。

愤怒地谴责专制君主是“大盗〞,号召人们冲破君主和伦常的网罗,同封建束缚彻底决裂。

(4)严复:1898年,严复翻译的?天演论?出版。

严复认为人类社会受“物竞天择,适者生存〞的天演法那么的支配,不能及时进步的民族会被别的民族灭绝。

他坚信“世道必进,后胜于今〞。

(5)影响:发动和指导了维新变法运动;顺应了历史开展趋势,具有进步意义;宣传天赋人权、自由平等观念,批判封建君权,冲击旧文化,具有启蒙意义;客观上也有利于资产阶级革命思想的传播。

1.(2021·浙江学考)胡适在?四十自述?中说:“我有两个同学,一个叫孙竞存,一个叫杨天择。

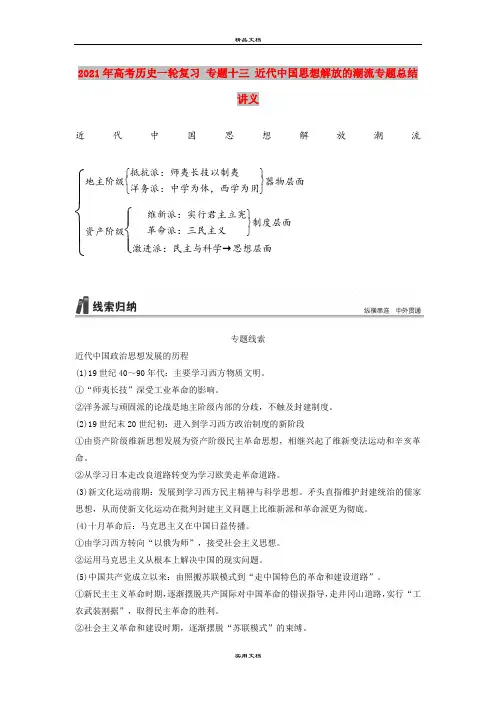

2021年高考历史一轮复习专题十三近代中国思想解放的潮流专题总结讲义近代中国思想解放潮流⎩⎪⎨⎪⎧地主阶级⎩⎨⎧⎭⎬⎫抵抗派:师夷长技以制夷洋务派:中学为体,西学为用器物层面资产阶级⎩⎪⎨⎪⎧⎭⎬⎫维新派:实行君主立宪革命派:三民主义制度层面激进派:民主与科学→思想层面专题线索近代中国政治思想发展的历程(1)19世纪40~90年代:主要学习西方物质文明。

①“师夷长技”深受工业革命的影响。

②洋务派与顽固派的论战是地主阶级内部的分歧,不触及封建制度。

(2)19世纪末20世纪初:进入到学习西方政治制度的新阶段①由资产阶级维新思想发展为资产阶级民主革命思想,相继兴起了维新变法运动和辛亥革命。

②从学习日本走改良道路转变为学习欧美走革命道路。

(3)新文化运动前期:发展到学习西方民主精神与科学思想。

矛头直指维护封建统治的儒家思想,从而使新文化运动在批判封建主义问题上比维新派和革命派更为彻底。

(4)十月革命后:马克思主义在中国日益传播。

①由学习西方转向“以俄为师”,接受社会主义思想。

②运用马克思主义从根本上解决中国的现实问题。

(5)中国共产党成立以来:由照搬苏联模式到“走中国特色的革命和建设道路”。

①新民主主义革命时期,逐渐摆脱共产国际对中国革命的错误指导,走井冈山道路,实行“工农武装割据”,取得民主革命的胜利。

②社会主义革命和建设时期,逐渐摆脱“苏联模式”的束缚。

中外关联比较欧洲启蒙运动与中国新文化运动的异同思想项目启蒙运动新文化运动不同点所处时代处于世界资本主义开始确立时发生于中国旧民主主义革命接近尾声时主要任务主要是为了反对封建压迫面临反帝反封建的双重任务理论体系形成了完整的理论体系未形成完整的理论体系具体影响召唤了法国大革命召唤了五四运动深远影响推动了欧美资产阶级革命的胜利促进了马克思主义广泛传播,中国革命有了新的理论指导局限方面思想家的思想中掺杂有一定的唯心成分前期没有同劳动人民相结合;在思想文化方面存在形式上的绝对肯定或绝对否定相同点背景封建专制制度阻碍了资本主义经济的发展,封建思想文化也禁锢了人们的思想内容两者都反对专制,追求政治民主,反封建成为共同的内容性质都是资产阶级文化反对封建文化的思想解放运动作用都极大地批判了封建思想,都为以后的革命奠定了坚实的思想基础,当之无愧地起了思想启蒙的作用1.魏源在《海国图志》一书中进一步提出“师夷长技以制夷”的救国主张,明确提出向西方学习的具体内容和方法。

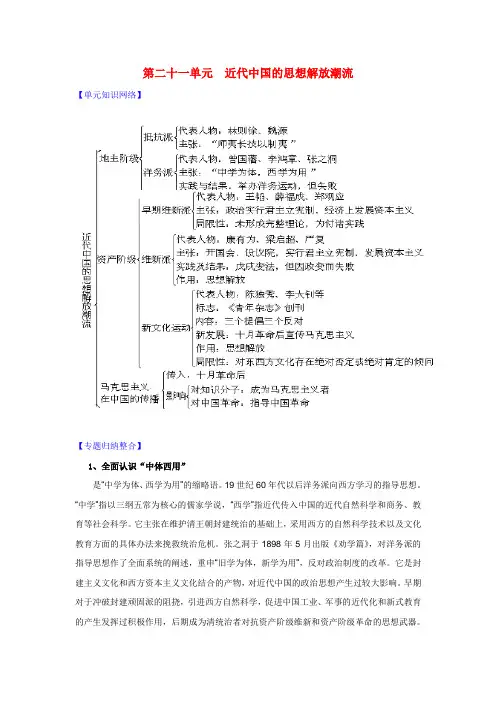

第二十一单元近代中国的思想解放潮流【单元知识网络】【专题归纳整合】1、全面认识“中体西用”是“中学为体、西学为用”的缩略语。

19世纪60年代以后洋务派向西方学习的指导思想。

“中学”指以三纲五常为核心的儒家学说,“西学”指近代传入中国的近代自然科学和商务、教育等社会科学。

它主张在维护清王朝封建统治的基础上,采用西方的自然科学技术以及文化教育方面的具体办法来挽救统治危机。

张之洞于1898年5月出版《劝学篇》,对洋务派的指导思想作了全面系统的阐述,重申“旧学为体,新学为用”,反对政治制度的改革。

它是封建主义文化和西方资本主义文化结合的产物,对近代中国的政治思想产生过较大影响。

早期对于冲破封建顽固派的阻挠,引进西方自然科学,促进中国工业、军事的近代化和新式教育的产生发挥过积极作用,后期成为清统治者对抗资产阶级维新和资产阶级革命的思想武器。

【高考题分析】(本栏目内容以近年各省高考试题为主,数量2-4个均可,既可包括选择题,也可包括问答题和材料题,但以选择题为主。

)2、全面认识维新思想维新思想分两个阶段:19世纪60年代以后产生的早期维新思想和19世纪90年代的以康梁为代表的维新思想。

(1)早期维新思想的特点:在政治、经济、文化等方面都提出一些具体的改革主张;没有形成完整的理论,更没有付诸实践。

(2)康梁维新思想的特点:把西方资本主义的政治学说同传统的儒家思想结合起来;把维新思想转变成为维新变法运动。

(3)康梁维新思想和早期维新思想的关系:早期维新思想事康梁维新思想的基础,集康梁维新思想事对早期维新思想的继承和发展。

其区别是:早期维新思想没有形成完整和理论和付诸行动,而康梁维新思想不仅提供了具体的改革方案,使变法思想形成完整的理论,而且与民族危亡相结合,发展为救亡图存的政治运动。

(4)维新变法思想再近代社会发展中的作用:在政治上有力的推动了维新变法运动的开展;在思想文化上,促使一部分知识分子开始摆脱封建思想的束缚,敢于放眼世界,追求新思想,特别事进化论和资产阶级平等学说的理论进一步传播开来,起到了巨大的启蒙作用;在经济上,使资产阶级大受鼓舞,推动了民族资本主义经济的发展。

第26讲近代中国思想解放的潮流在全国卷中,近代思想解放的历程及其影响,尤其是维新思想,在历年高考中是考查频率较高的区域。

题型有选择题、非选择题和开放性题目。

试题强调能力立意,不拘泥于教材表述和教材结论。

试题材料引用史学研究新成果,反映了史学发展的新趋势.从新高考对学科素养的要求来看,如近代中国留日学生的区域分布与时空观念的养成、“冲击—反应”模式与张之洞维护传统思想和唯物史观的运用等需要重点关注。

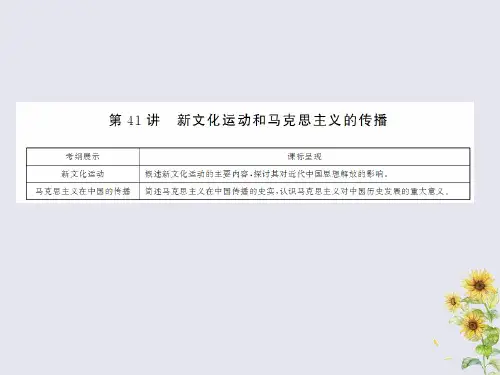

资产阶级革命派倡导民主共和的思想与实践是高考考查的重点,应关注《民报》发刊词.新文化运动是由陈独秀、胡适等一些受过新式教育的人发起的一次“反传统、反孔教、反文言”的思想文化革新、文学革命运动.在历年高考中,本考点在全国卷中所占比例极低。

复习本考点时把它放在近代中国思想解放的潮流中把握。

从新高考对学科素养的要求来看,辩证看待新文化运动是备考时要予以关注的要点.一、“顺乎世界之潮流”(一)新思想萌发(“师夷长技”)1.背景(1)清朝国势渐衰,社会矛盾尖锐。

(2)读书人埋头读经,远离社会现实.(3)读书人与统治者沉浸在“天朝上国”的迷梦中不能自拔。

(4)鸦片战争中国战败,开始沦为半殖民地半封建社会,民族危机日益加深。

2.代表人物(1)林则徐①地位:中国近代睁眼看世界的第一人。

②著作:《四洲志》《华事夷言》。

(2)魏源①著作:《海国图志》。

②思想:“错误!师夷长技以制夷”,成为近代中国人学习西方的口号。

(3)洋务派①口号:“师夷长技以自强”。

②指导思想:“中学为体,西学为用”。

3.影响(1)积极影响:新思想的最主要功绩在于开阔了人们的眼界,使人们开始关注世界形势,探索救国之路,形成了社会思潮,成为中国近代思想的主流.(2)消极影响:是地主阶级知识分子提出的学习西方的主张,体现了其阶级局限性,不敢触及封建制度,其活动的目的是维护封建统治,不可能使中国真正强盛起来.(二)维新思想1.背景(1)洋务运动的开展,民族资本主义的兴起。

第三单元近代中国的思想解放潮流【考点阐讲】1、鸦片战争后萌发的新思想的特点:(1)、核心内容是向西方学习;(2)、其出现是民族危机和封建统治日益腐败之时;(3)、林则徐、魏源等封建士大夫中的有识之士为寻求强国御侮之道,主张学习的科学技术,目的是“师夷长技以制夷”;(4)、《资政新篇》主张不仅要学习西方科技,而且要学习西方的政治制度,是为近代中国最早的发展资本主义的方案,反映当时先进的中国人向西方寻求真理,探索救国救民道路的迫切愿望。

2、比较洋务派与维新派异同点同:(1).都主张学习西方;(2).都为了国家的强大;(3).他们自强的目的都不能实现;(4).对人民革命的态度相同;异:(1).阶级立场和成分不同(根本);(2).学习西方的内容不同;(3).所要实现的政治目的不同;(4).对外国侵略的态度不同(5).开展运动的方式不同3、评述康有为的维新思想:19世纪八、九十年代中华民族危机日益加深,一批志士仁人从封建地主士大夫的营垒中分化出来,从旧的科举道路上醒悟过来,开始追求西方资产阶级的各种知识,并逐渐与封建主义的传统思想背离,奋起寻求救亡图存的新办法,形成以康有为为代表的维新派。

康有为为实现其维新变法思想,一重视维新人才的培养;二重视维新变法的理论准备。

1891年在广州创办了一所政治教育的新型学馆—万木草堂。

康有为正是以自己的思想去影响和陶冶学生,引导他们肩负“匹夫之责”,跟着他去探索救国救民的道理,到1898年戊戌变法前后近十年间受康有为教诲的学生约有千人,形成了一个以康有为为首、以梁启超为代表的一个资产阶级维新的政治群体。

为冲破传统思想的束缚,奠定维新变法的理论基础,康有为从90年代初起和他的弟子梁启超等一起撰写了为维新变法制造舆论的理论著作,其中最重要的就是《新学伪经考》和《孔子改制考》。

康有为在这两本书里把自己从西方学来的种种东西都挂到了孔子的名下,而实际宣传的是资产阶级维新变革的理论。

专题十九近代中国思想解放的潮流一、“顺乎世界之潮流”(鸦片战争后新思想的萌发和维新变法思想)1、林则徐和魏源的主要思想(19世纪四五十年代)⑴林则徐:近代中国第一个睁眼看世界的人。

在广州主持禁烟时,收集西方信息,打探西方情报,编译西方书报。

编译《四洲志》。

⑵魏源:编成《海国图志》,是第一部由中国人编撰的最详备的世界史地著作,阐述了“师夷长技以制夷”的思想。

“师夷长技以制夷”成为近代中国学习西方的口号,同时也是对几千年来传统心态的一次挑战,迈出了近代中国向西方学习的第一步。

2、维新变法思想⑴康有为:出版了《孔子改制考》,打着孔子的旗号宣扬维新变法理论。

还借用进化论的观点论证了君主立宪制是符合社会发展潮流的。

⑵梁启超:发表一系列鼓吹变法的文章,指出变法是历史发展的必然。

⑶谭嗣同:维新派中的激进派,批判君主专制政体和纲常名教。

⑷严复:翻译《天演论》。

“物竞天择,适者生存”,“世道必进,后胜于今”。

共同点:反对君主专制;主张君主立宪制;变法图存;发展资本主义。

⑸维新变法的作用:维新变法不仅是一次爱国运动,也是一次思想启蒙运动,客观上有利于资产阶级革命思想的传播。

二、新文化运动1、直接原因:袁世凯为复辟帝制造舆论,掀起尊孔复古逆流。

2、开始标志:1915年,陈独秀在上海创办《青年杂志》(后改名为《新青年》)。

3、代表人物:陈独秀、李大钊、胡适、鲁迅。

4、指导思想(旗帜):科学与民主。

5、主阵地:《新青年》。

6、中心:北京大学。

7、主要内容:⑴前期:提倡科学与民主,反对愚昧与专制;提倡新道德,反对旧道德(攻击以孔子和儒学为代表的旧礼教、旧道德);提倡新文学,反对旧文学(胡适提倡白话文取代文言文,鲁迅第一篇白话文小说《狂人日记》)。

⑵俄国十月革命后,宣传十月革命,介绍马克思主义。

8、新文化运动的意义①新文化运动是一次伟大的思想解放运动,为马克思主义在中国广泛传播创造条件;⑴进步性②促进了民众的觉醒;③全面的文化转型运动。