上古汉语的韵部系统

- 格式:ppt

- 大小:1.40 MB

- 文档页数:28

归纳上古音韵部的方法

归纳上古音韵部(也称为切韵)的方法可以基于以下步骤:

1. 研究文献资料:首先,研究有关上古汉语音韵的经典文献,例如《广韵》、《集韵》等。

这些文献记录了古代汉语的音韵体系和音节分布规律。

2. 收集音韵数据:搜集古代文献中的音韵资料,包括韵书和韵部的划分。

这些资料通常包括音节的声母、韵母和声调等信息。

3. 归纳音韵规律:通过对收集到的音韵数据进行整理和分析,寻找其中的规律和模式。

比较不同韵书之间的异同,找出音韵变化的共性和规律。

4. 划分音韵部:基于归纳出的音韵规律,对音韵进行分类和划分。

将具有相似音韵特征的音节归纳到同一个音韵部内,以便更好地理解和研究上古汉语的音韵系统。

5. 验证和修正:将归纳出的音韵部应用于更多的古代文献,验证其准确性并修正可能存在的错误。

这个过程可能需要不断地调整和完善。

需要注意的是,上古汉语的音韵系统是一个复杂的研究领域,存在一定的争议和学术分歧。

因此,在进行归纳和研究时,需要结合多种文献资料和学者的观点,并在学术讨论中保持开放的态度。

上古汉语韵部、声部及声调所谓上古音是指周秦时期及前汉时期的音系系统,由于那个时期无韵书,研究的基本方法是归纳《诗经》用韵,同时对《切韵》音系进行离析.在中古音的基础上,利用先秦的韵文材料《诗经》《楚辞》及其他群经诸子散文的用韵,还有以《说文》的谐声系统、训诂材料及方音材料、域外对音材料等作为旁证来推测古代的发音.1 上古汉语韵部真正的古音学研究是从宋代开始的,以通转叶音说为主体的宋代古音学研究标志着古音学的建立.吴棫是通转说的代表,朱熹是叶音说的代表.通转的办法实际是囿于中古音,简单地合并《广韵》的部类,而不知离析,混淆了各韵部之间的界限.而叶音说的本质是没有认识到古诗不押韵是由于语音发生变化的缘故.清朝是古音学研究的全盛时代,最有名的古音学家有顾炎武,江永,戴震,段玉裁,孔广森,江有诰,王念孙等.顾炎武离析唐韵分古韵为十部,除第十部外,入声字都配阴声,离析唐韵,这是顾炎武的首创.他的古韵十部奠定了清代古音学的基础.江永研究音韵学与顾炎武稍有不同,顾炎武不管今音,只研究古音.他曾批评顾炎武考古之功多,审音之功浅,他本人非常注重于审音.江永把古韵分为十三部,比顾炎武多出三部.江永根据古音有弇侈之分,将顾炎武的真部分为真元两部,侵部分为侵谈两部.江永还把侯韵离开鱼部与尤幽合并,并离析萧宵肴豪一部分字,这样把顾炎武的鱼宵两部分为鱼宵幽三部.段玉裁分古音为六类十七部,比江永多出四部.传统认为段玉裁的最大功绩在于支脂之三部分立.另外真文分立、幽侯分立,段玉裁也是正确的.关于韵部次序,在段玉裁之前顾炎武离析唐韵尚不敢把次序移动,而段玉裁则很大胆地把次序变更了,并运用谐声偏旁归纳韵部.戴震把古韵分为九类二十五部.如果不算入声,古韵是十六部.他的分部有价值的是阴阳入三声相配.但是,他把应属阴声的歌部误作阳声,则是错误的.孔广森着有《诗声类》,分古韵阴声九部和阳声九部,共十八部.孔广森之前东冬都是合韵的,到了孔广森首将东冬分部.他的另一个音韵学研究的精彩之处在于正式确定了阴阳对转.他的对转法是: 入声者阴阳互转之枢纽.江有诰与王念孙的古音学思想很相近,王念孙把古韵分为二十一部,比段玉裁多四部,王念孙把段玉裁的真质部分为两部,把质部叫作至部,同时把祭部独立,侵谈二部入声独立.江有诰采用了孔广森的冬部,不接受王念孙的质部( 至部) .章炳麟对于古韵,起初定为二十二部,后来他觉得脂部去入声的字,在《诗经》里往往不与平上相押,所以把它再分为脂队两部.他还用汉字去描写二十三部的音值,虽没有国际音标那样明确,但由此可知他假定的古代韵值的大概.他继承了孔广森而发展了阴阳对转旁转之说.黄侃提出古本韵和古本纽的理论,探讨了古音发展变化的关系,分古韵为二十八部,比章炳麟多五部,他的功绩还在于阴阳入三分,入声完全独立.王力分先秦古韵为二十九部,战国时代三十部.这三十部比黄侃多了两部,即王力将黄侃的沃觉两部分开,脂微两部分开.王力从章炳麟《文始》中得到启发,将脂微分立,并在其所着《南北朝诗人用韵考》中得到证明.传统古音学的研究成果至此得出一个比较可靠的结论.2 上古汉语声母关于上古汉语声母的理论如下: ( 1) 古无轻唇音和古无舌上音.这个观点由钱大昕提出,已成定论.他在《潜研堂文集》卷十五《答问第十二》说: 凡今人所谓轻唇者,汉魏以前,皆读重唇,知轻唇之非古矣.在《十驾斋养新录》卷五《舌音类隔之说不可信》说: 古无舌头舌上之分,'知彻澄'三母求之古音,则与'端透定'无异.1) 古无轻唇音.上古时没有非敷奉微等轻唇音,这些轻唇音的字都要读成重唇音.中古后期大约在宋朝时才出现了轻唇音.古无轻唇音可以从经籍异文、汉儒声训、反切类隔、古今方音四个方面考察出来.2) 古无舌上音.上古时没有知彻澄等舌上音,这些舌上音的字都要读成舌头音端透定,舌上音大概在中古前期才出现.古无舌上音可以从谐声、异文、训诂、古今邦国的异称等方面考察出来,如印度,古称身毒或天竺、天督.( 2) 照二归精组,照三归端组.钱大昕《十驾斋养新录》卷五《舌音类隔之说不可信》: 古人多舌音,后代多变为齿音,不独'知彻澄'三母为然也.中古前期有庄系与章系两组正齿音,共计10 个声母.因为庄系在等韵图中列在第二等,章系则列在第三等,所以一般分别称为照二及照三.( 3) 娘日归泥.此说由章太炎先生证明,章太炎《国故论衡》中的《上古音娘日二纽归泥说》: 古音有舌头泥纽,其后别支,则舌上有娘纽,半舌半齿有日纽.于古皆泥纽也.意思是声母娘和日古时属泥声母,两纽由泥母发展而成.( 4) 喻三归匣,喻四归定.曾运乾《喻母古读考》: 喻于二母( 近人分喻母三等为于母) 本非影母浊声: 于母古隶牙声匣母,喻母古隶舌声定母.意思是上古没有喻三和喻四声母,喻三在古时可归为匣母.喻四在古时可归为定母.3 上古声调宋代人首先提出了四声互用的观点.明代陈第和宋人的看法差不多.清代,顾炎武提出了四声一贯的观点,四声一贯说实际上是说古人押韵并不严格区别四声,平仄可以互押,实质是四声通押.江永主张古有四声,其和四声一贯说很相合,不同之点在于它不强调通押,而强调常规.在《诗经》里,以同调相押为常规,以异调相押( 通押) 为变格.江有诰起初认为古无四声,但后来又走向另一个极端,不但认为古有四声,而且基本上否认通押.他认为,《诗经》绝大部分都是同调相协,绝对没有异调通押的情况.段玉裁在全面考察先秦韵文的基础上,明确提出了古无去声说.认为周秦时代仅有平上入而没有去声,到魏晋时代才产生去声字,去声是由上声入声而来.与段玉裁古无去声说不同,孔广森提出古无入声说.孔广森是山东曲阜人,他的方言中没有入声,受方音影响,他认为《诗经》时代的古音和《中原音韵》所代表的北方曲韵一样都是没有入声的,这正是他古无入声的实质性错误.章太炎在《二十一部音准》中说: 古平上韵与去入韵截然两分: 平上韵无去入,去入韵无平上.认为古韵可以分为两类,即平上为一类,去入为一类.黄侃师承章炳麟,继承和发展了平入说.并赞成段玉裁的古无去声说,由此得出了古无上去,只有平入的结论.王力认为上古有四个声调,分为舒促两类,舒声包括平声和上声,促声包括长入和短入.这是对段玉裁古无去声的发展.传统古音学自吴棫开创至今已历经千年的发展,从通转叶音说到陈第的古诗无叶音说再到顾炎武离析唐韵分古韵十部,之后在其基础上古韵部越分越密,直至最后脂微分部,古韵三十部确立.传统古音学研究的每一次重大突破都伴随着古音观念的更新和研究方法的改进.。

第四节清代以后对上古韵部的研究上古韵部经过清人的辛勤研究,虽然大局已定,但是清代以后对上古韵部的探讨工作仍然没停止,并且取得了一定的成绩。

下面我们主要介绍章炳麟、黄侃、王力、罗常培、周祖谟等人的研究概况。

一、章太炎的古韵分部章太炎(1869~1936年) 名炳麟,又名绛,字枚叔,号太炎,近代浙江余杭人,俞樾的学生,曾问学于黄以周。

博通经史,尤精小学,为清代朴学殿军,在语言研究上取得了很高的成就。

著作有《文始》、《新方言》、《国故论衡》等。

研究古音,继承戴震、段玉裁、王念孙等人的学说。

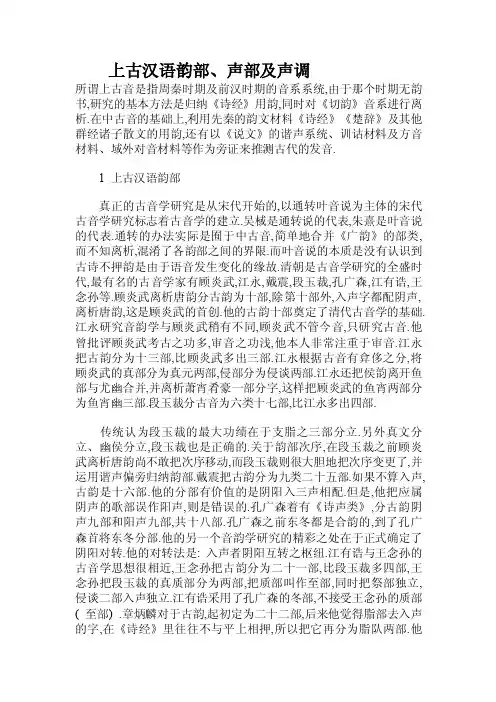

初定古韵为二十二部,即在王念孙二十一部的基础上吸收了孔广森的冬部,后来又证明脂部的去声及相配的入声韵不与平上声韵同押,故将它们独立出来成立队部,这样即成了二十三部①:章太炎古韵二十三部韵目表歌队寒谆真—至泰脂青—支阳—鱼东—侯侵谈缉—幽蒸—之宵冬盍二、黄侃的古韵分部黄侃(1886——1935年) 字季刚,晚年自号量守居士。

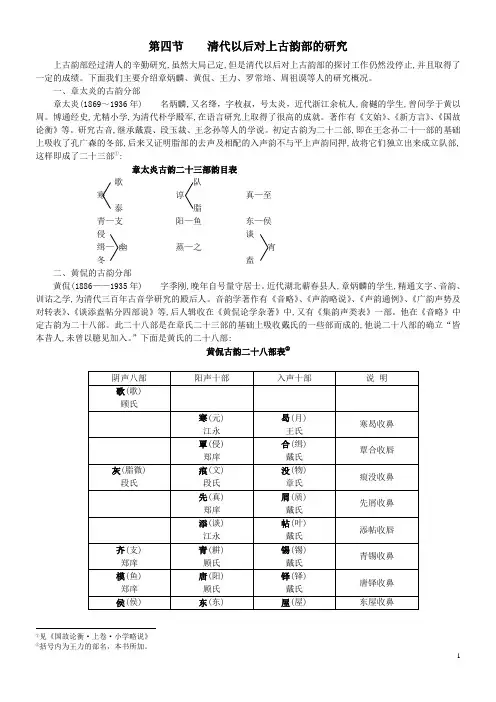

近代湖北蕲春县人,章炳麟的学生,精通文字、音韵、训诂之学,为清代三百年古音学研究的殿后人。

音韵学著作有《音略》、《声韵略说》、《声韵通例》、《广韵声势及对转表》、《谈添盍帖分四部说》等,后人辑收在《黄侃论学杂著》中,又有《集韵声类表》一部。

他在《音略》中定古韵为二十八部。

此二十八部是在章氏二十三部的基础上吸收戴氏的一些部而成的,他说二十八部的确立“皆本昔人,未曾以臆见加入。

”下面是黄氏的二十八部:黄侃古韵二十八部表②①见《国故论衡·上卷·小学略说》②括号内为王力的部名,本书所加。

黄氏分部的最大特点是接受了戴氏的观点。

他在章氏二十三部的基础上将“锡、铎、屋、沃、德”五个入声韵(即戴氏的分部)从阴声韵中独立出来,构成了阴阳入相配的格局。

可惜萧部的入声他却没有独立出来,所以他晚年很想使之独立,将二十八部增加为二十九部。

三、王力的古韵分部王力(1900~1986年) 当代著名的语言学家,字了一,广西博白县人。

一、填空1.明代,陈第在《毛诗古音考》中指出“时有古今,地有南北,字有更革,音有转移”2.顾炎武的十部是第一个真正意义上的上古韵部系统,奠定了我国古音研究的基础。

顾炎武最大的功绩是创立了“离析《唐韵》的方法。

3.孔广森提出“阴阳对转”的理论。

入声消失在《中原音韵》里,宋末元初时期消失。

4.《广韵》全名《大宋重修广韵》,共206韵,按四声分卷,全书分五卷,平声分上下二卷,上去入各一卷。

平声57韵,上声55韵,去声66韵,入声34韵。

5.《中原音韵》音系元代的周德清,韵部19部。

6.填空:研究《广韵》并且创立反切系联法的是陈礼。

7.前缀“老”产生于六朝时期,在《世说新语》中,首先出现在亲属称谓词之前。

8.后缀“们”产生于宋代,产生于近代汉语中。

9.先秦,第数和基数仍然没有区分,在汉代产生,“第+数词+名词”格式的出现,标志着序数词“第”序数词缀的确定。

10.上古没有动量词,动量词产生于汉代。

11.在上古,人称代词只有第一和第二人称,没有专门的第三人称代词。

上古,第一人称代词有“我”、“余(予)”、“朕”、“吾”、“台”、“印”六个。

上古,第二人称代词有“女(汝)”、“乃”、“尔”、“而”、“戎”、“若”六个。

在汉代汉语第三人称代词“他”产生之前,魏晋南北朝已出现第三人称代词“渠”和“伊”。

在唐代,第三人称代词“他”产生。

王力认为,在上古,动词有类似词头的前加成分,如“爰”、“曰”、“言”、“聿”、“有”、“其”、“于”、“薄”等。

又有类似词尾的前加成分,如“思”和“止”。

12.动态助词“了”从表“终了”、“了结”义的动词虚化而来。

“动词+了+宾语”格式是“了”虚化为助词的标志。

13.形容词似乎有类似词头的前加成分,如“其”、“有”等。

14.在宋代的话本及口语文献中,有个别的地方用“的”字。

元代开始,“的”代替了“底”和“地”。

15.西汉,系词“是”产生。

16.判定“之”的用法:①定语和中心语之间“的”。

(16)《汉语音韵学》笔记整理(2)3,等呼观念的改变随着语音的发展变化,宋元时代韵图那种把字音按声类和韵类发音的不同区别为两呼四等的分析方法,到明代已不再符合语音分析的实际情况。

明末,“等”的观念完全被“呼”代替。

到清代,就完全用四呼来代替原来的两呼四等了。

两呼四等合流为四呼的大概情况是:开口一二等变为开口呼,开口三四等变为齐齿呼,合口一二等变为合口呼,合口三四等变为撮口呼。

四、如何利用韵图认识反切韵图的编纂目的,特别是宋元韵图的编纂目的,主要在于展开韵书的语音系统、阐明韵书的反切。

今天查阅字书(如《玉篇》)、韵书(如《广韵》),或者看《经典释文》以及经史诸子的注释,会遇到一些无法由上下字直接切出读音的生僻字。

这种情况可借助韵图。

简单说来,反切上字一定跟我们所要知道的读音同一直行,但大多数不同图;反切下字一定跟我们所要知道的读音同图、同一横行。

王力先生称用这种方法查字叫“横推直看”。

在韵图中查字,首先要知道反切下字属于什么韵,这需要一定练习才能记得住。

如果查出的字不认识,可根据同一直行其他声调的字去推。

五、等韵门法1,什么是门法门法是按照反切来查图的方法。

也就是古人制定的使用韵图的一些法则和条例。

2,门法的产生早期韵图,如《韵镜》,只有所谓《归字例》,教人怎样查图,怎样根据反切在韵图中找字。

随着韵图大量出现,语音不断发展,利用韵图练音识字渐成风气,韵图的若干问题也暴露出来。

如《七音略》端、知组安排在同一行,精照组也在同一行(《韵镜》亦然),一四等为端精组,二三等为知照组。

但《广韵》四江韵里有一小韵,“桩,都江切”,桩是知母字,都是端母字,反切上字和被切字不属于同一个字母。

韵图对这个韵字没有根据反切上字“都”把它列入一等,而是列在二等的位置。

门法就专门解释这个矛盾,称这种情况为“类隔”。

3,门法的发展可以认为韵镜的《归字例》是门法之发端,《四声等子》里的《辨音和切字例》和《辨类隔切字例》是门法的进一步发展。

上古韵部(周秦韵部)上古韵部:指的主要是后⼈从《诗经》韵脚中分析出来的韵母⼤类,其时代范围就是以《诗经》所涵盖的时代范围为中⼼。

阳声韵 “阳声韵”指以⿐辅⾳―m,―n,―ng等收尾的韵。

阴声韵 “阴声韵”指⽆韵尾,即直接以元⾳收尾的韵。

⼊声韵 “⼊声韵”指以塞⾳―p,―t,―k收尾的韵。

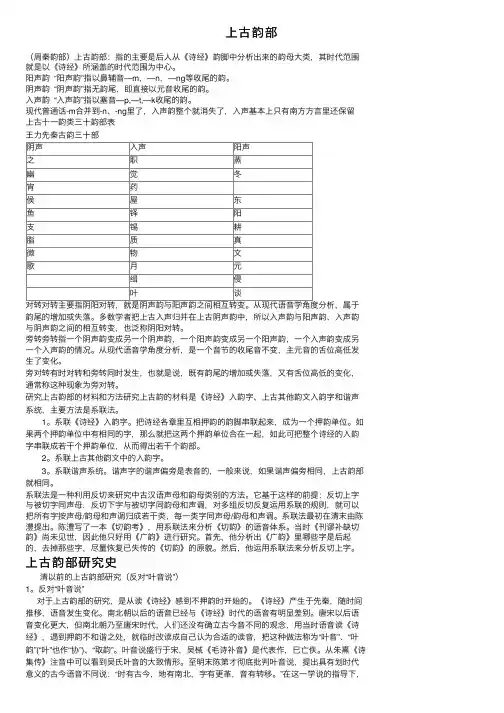

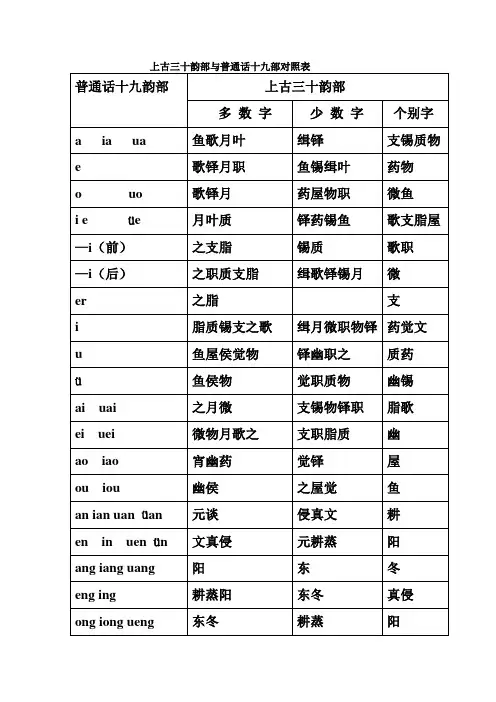

现代普通话-m合并到-n、-ng⾥了,⼊声韵整个就消失了,⼊声基本上只有南⽅⽅⾔⾥还保留上古⼗⼀韵类三⼗韵部表王⼒先秦古韵三⼗部阴声⼊声阳声之职蒸幽觉冬宵药侯屋东鱼铎阳⽀锡耕脂质真微物⽂歌⽉元缉侵叶谈对转对转主要指阴阳对转,就是阴声韵与阳声韵之间相互转变。

从现代语⾳学⾓度分析,属于韵尾的增加或失落。

多数学者把上古⼊声归并在上古阴声韵中,所以⼊声韵与阳声韵、⼊声韵与阴声韵之间的相互转变,也泛称阴阳对转。

旁转旁转指⼀个阴声韵变成另⼀个阴声韵,⼀个阳声韵变成另⼀个阳声韵,⼀个⼊声韵变成另⼀个⼊声韵的情况。

从现代语⾳学⾓度分析,是⼀个⾳节的收尾⾳不变,主元⾳的⾆位⾼低发⽣了变化。

旁对转有时对转和旁转同时发⽣,也就是说,既有韵尾的增加或失落,⼜有⾆位⾼低的变化,通常称这种现象为旁对转。

研究上古韵部的材料和⽅法研究上古韵的材料是《诗经》⼊韵字、上古其他韵⽂⼊韵字和谐声系统,主要⽅法是系联法。

1。

系联《诗经》⼊韵字。

把诗经各章⾥互相押韵的韵脚串联起来,成为⼀个押韵单位。

如果两个押韵单位中有相同的字,那么就把这两个押韵单位合在⼀起,如此可把整个诗经的⼊韵字串联成若⼲个押韵单位,从⽽得出若⼲个韵部。

2。

系联上古其他韵⽂中的⼊韵字。

3。

系联谐声系统。

谐声字的谐声偏旁是表⾳的,⼀般来说,如果谐声偏旁相同,上古韵部就相同。

系联法是⼀种利⽤反切来研究中古汉语声母和韵母类别的⽅法。

它基于这样的前提:反切上字与被切字同声母,反切下字与被切字同韵母和声调,对多组反切反复运⽤系联的规则,就可以把所有字按声母/韵母和声调归成若⼲类,每⼀类字同声母/韵母和声调。

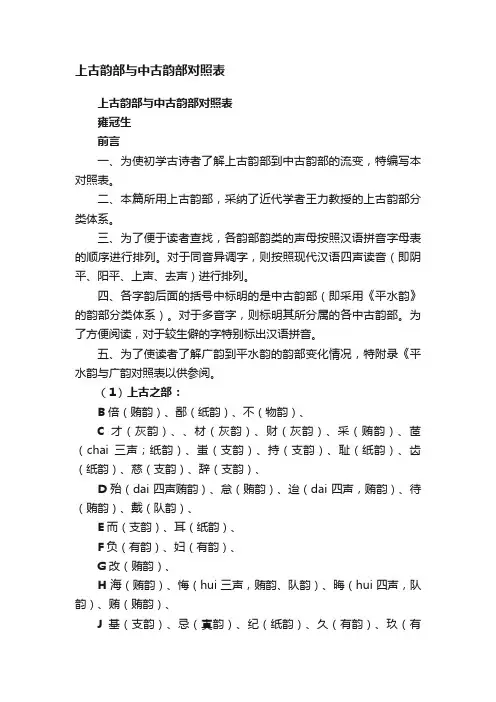

上古韵部与中古韵部对照表上古韵部与中古韵部对照表雍冠生前言一、为使初学古诗者了解上古韵部到中古韵部的流变,特编写本对照表。

二、本篇所用上古韵部,采纳了近代学者王力教授的上古韵部分类体系。

三、为了便于读者查找,各韵部韵类的声母按照汉语拼音字母表的顺序进行排列。

对于同音异调字,则按照现代汉语四声读音(即阴平、阳平、上声、去声)进行排列。

四、各字韵后面的括号中标明的是中古韵部(即采用《平水韵》的韵部分类体系)。

对于多音字,则标明其所分属的各中古韵部。

为了方便阅读,对于较生僻的字特别标出汉语拼音。

五、为了使读者了解广韵到平水韵的韵部变化情况,特附录《平水韵与广韵对照表以供参阅。

(1)上古之部:B倍(贿韵)、鄙(纸韵)、不(物韵)、C才(灰韵)、、材(灰韵)、财(灰韵)、采(贿韵)、茝(chai三声;纸韵)、蚩(支韵)、持(支韵)、耻(纸韵)、齿(纸韵)、慈(支韵)、辞(支韵)、D殆(dai四声贿韵)、怠(贿韵)、迨(dai四声,贿韵)、待(贿韵)、戴(队韵)、E而(支韵)、耳(纸韵)、F负(有韵)、妇(有韵)、G改(贿韵)、H海(贿韵)、悔(hui三声,贿韵、队韵)、晦(hui四声,队韵)、贿(贿韵)、J基(支韵)、忌(寘韵)、纪(纸韵)、久(有韵)、玖(有韵)、L来(灰韵)、貍(支韵)、里(纸韵)、理(纸韵)、李(纸韵)、吏(寘韵)、M煤(灰韵)、每(贿韵)、敏(轸韵)、谋(尤韵)、某(有韵)、母(有韵)、畝(有韵)、N乃(贿韵)、能(蒸韵)、P陪(灰韵)、佩(队韵)、否(pi三声,纸韵;fou三声,有韵)、Q欺(支韵)、期(支韵)、其(支韵)、淇(支韵)、起(纸韵)、丘(尤韵)、邱(尤韵)、裘(尤韵)、S诗(支韵)、时(支韵)、埘(shi二声;支韵)、使(纸韵)、始(纸韵)、士(纸韵)、仕(纸韵)、市(纸韵)、事(寘韵)、恃(shi四声,纸韵)、司(支韵)、思(支韵;寘韵)、丝(支韵)、巳(纸韵)、祀(纸韵)、寺(寘韵);俟(si四声,纸韵)、涘(si 四声,纸韵)、耜(si四声;纸韵)、嗣(寘韵)、T臺(灰韵)、態(队韵)、X喜(纸韵)、Y贻(支韵)、疑(支韵)、以(纸韵)、矣(纸韵)、尤(尤韵)、友(有韵)、又(宥韵)、右(宥韵、有韵)、宥(宥韵)、Z灾(灰韵)、宰(贿韵)、在(贿韵、队韵)、再(队韵)、之(支韵)、止(纸韵)、沚(zhi三声,纸韵)、芷(纸韵)、趾(纸韵)、志(寘韵)、治(zhi四声,寘韵;chi二声,支韵)、兹(支韵)、滋(支韵)、子(纸韵)、字(寘韵)、(2)上古职部:B北(职韵)、背(队韵)、備〖备〗(寘韵)、偪〖逼〗(质部)、C侧(职韵)、D得(职韵)、德(职韵)、F伏(屋韵)、服(屋韵)、福(屋韵)、辐(屋韵)、富(宥韵)、G革(陌韵)、国(职韵)、H或(职韵)、惑(职韵)、J棘(职韵)、亟(ji二声,职韵;qi四声,寘韵)、極(职韵)、稷(ji四声;职韵)、戒(卦韵)、K克(职韵)、L力(职韵)M麥〖麦〗(陌韵)、牧(屋韵)、S塞(sai一声、se四声职韵)、色(职韵)、穑(se四声;职韵)、識〖识〗(shi二声,职韵;shi四声,寘韵)、食(职韵;寘韵)、式(职韵)、试(寘韵)、饰(职韵)、T特(职韵)、X息(职韵)、Y意(寘韵)、億〖亿〗(职韵)、異(寘韵)、翼(职韵)、Z则(职韵)、贼(职韵)、直(职韵)、殖(职韵)、职(职韵)、置(寘韵)陟(zhi四声,职韵)、(3)上古蒸部:B崩(蒸韵)、C曾(蒸韵)、称(chen四声,径韵;cheng一声,蒸韵)、惩(蒸韵)、承(蒸韵)、乘(cheng二声,蒸韵;cheng四声径韵)、D登(蒸韵)、等(迥韵)、G弓(东韵)、H薨(蒸韵)、宏(庚韵)、K肯(迥韵)、L凌(蒸韵)、陵(蒸韵)、M梦(送韵)、P朋(蒸韵)、冯〖憑〗(ping二声,蒸韵、径韵)、R仍(蒸韵)、S勝〖胜〗(sheng一声,蒸韵;sheng四声,径韵)、X興〖兴〗(xing一声,蒸韵;xing四声,径韵)、雄(东韵)、Y應〖应〗(ying一声,蒸韵;xing四声,径韵)、媵(ying四声,径韵)Z烝(zheng一声,蒸韵)、蒸(蒸韵)、征(庚韵、蒸韵)、(4)上古幽部:B苞(肴韵)、保(皓韵)、寳〖宝〗(皓韵)、报(号韵)、、C曹(豪韵)、草(皓韵)、抽(尤韵)、瘳(chou一声,尤韵)、仇(尤韵)、讎(chou二声,尤韵)、醻(chou二声,尤韵)、醜(有韵)、臭(宥韵)、D道(皓韵)、稻(皓韵)、F俘(虞韵)、浮(尤韵)、郛(fu二声,虞韵)、H好(hao三声,皓韵;hao四声,号韵)、皓(皓韵)、瓠(hu二声,虞韵;hu四声,遇韵;huo四声,药韵)、J膠〖胶〗(jiao一声,肴韵;jiao三声,巧韵)、纠(有韵)、鸠(尤韵)、九(有韵)、韭(有韵)、酒(有韵)、就(宥韵)、舊〖旧〗(宥韵)、舅(有韵)、咎(有韵)、K考(皓韵)、L牢(豪韵)、老(皓韵)、流(尤韵)、懰(liu二声,尤韵;liu三声,有韵)、M矛(尤韵)、牡(有韵)、P袍(豪韵)、Q秋(尤韵)、囚(尤韵)、求(尤韵)、逑(尤韵)、R柔(尤韵)、S慅(sao一声,豪韵;sao四声,皓韵)、埽(sao三声,皓韵、号韵)、收(尤韵)、手(有韵)、守(有韵)、首(有韵)、受(有韵)、授(宥韵)、夀〖寿〗(shou四声,有韵、宥韵)、蒐〖搜〗(sou一声,尤韵)、T綯(tao二声,豪韵)、讨(皓韵)、蜩(tiao二声,萧韵)、W務〖务〗(遇韵)、X萧(萧韵)、潇(萧韵)、休(尤韵)、羞(尤韵)、脩(尤韵)、朽(有韵)、、Y憂〖忧〗(尤韵)、幽(you一声,尤韵;you三声,有韵)、攸(尤韵)、由(尤韵)、猶〖犹〗(尤韵)、游(尤韵)、逰(尤韵)、幼(宥韵)、诱(有韵)、Z早(皓韵)、枣(皓韵)、蚤(皓韵)、造(号韵)、州(尤韵)、洲(尤韵)、舟(尤韵)、周(尤韵)、胄(zhou四声,宥韵)、鑄〖铸〗(遇韵)、(5)上古觉部:C畜(chu四声,屋韵;xu四声,宥韵)、D督(沃韵)、F復(屋韵)、覆(fu四声,屋韵、宥韵、职韵)、G告(号韵)、J觉(jue二声,觉韵;jiao四声,效韵)、L六(屋韵)、戮(chuo一声,屋韵)、穋〖稑〗(lu四声;屋韵)、M目(屋韵)、睦(屋韵)、穆(屋韵)、Q慼〖戚〗(qi一声,锡韵)、R肉(屋韵)、S叔(屋韵)、淑(屋韵)、菽(屋韵)、夙(屋韵)、宿(su 四声,屋韵;xiu三声,宥韵)、肃(屋韵)、X學〖学〗(觉韵)、Y薁(yu四声;屋韵)、鬻(yu四声;屋韵)、Z逐(屋韵)、祝(屋韵)、築〖筑〗(屋韵)、(6)上古宵部:A敖(豪韵)、傲(号韵)、B表(篠韵)、C操(豪韵)、巢(肴韵)、朝(萧韵)、D刀(豪韵)、盗(号韵)、弔(啸韵)、G高(豪韵)、羔(豪韵)、H豪(豪韵)、昊(皓韵)、號〖号〗(hao二声,豪韵;hao 四声,号韵)、J交(肴韵)、郊(肴韵)、骄(萧韵)、缴(zhuo二声,药韵;jiao三声,篠韵)、皎(篠韵)、矫(篠韵)、教(jiao一声,肴韵;jiao四声,效韵)、L劳(lao二声,豪韵;lao四声,号韵;liao二声,萧韵)、僚(萧韵)、燎(liao三声,篠韵;liao四声,啸韵;liao一声,萧韵)、M毛(豪韵)、髦(豪韵)、芼(mao二声,豪韵;mao四声,号韵)、苗(萧韵)、廟〖庙〗(啸韵)、Q悄(篠韵)、S懆(皓韵)、少(shao三声,篠韵;shao四声,啸韵)、绍(篠韵)、T桃(豪韵)、逃(豪韵)、窕(篠韵)、X宵(萧韵)、殽(xiao二声;肴韵)、小(篠韵)、孝(效韵)、效(效韵)、笑(啸韵)、Y妖(萧韵)、葽(yao一声;萧韵)、瑶(萧韵)、摇(yao二声,萧韵、啸韵)、要(yao一声,萧韵;yao四声,啸韵;yao三声,篠韵)、Z昭(萧韵)、兆(篠韵)、召(啸韵)、照(啸韵)、(7)上古药部:B暴(baos四声,号韵;pu四声,屋韵)、D悼(号韵)、J爵(药韵)、L樂〖乐〗(le四声,药韵;yue四声、lao四声,觉韵;yao四声,效韵;luo四声药韵)、N虐(nue四声,药韵)、R弱(药韵)、Y藥〖药〗(药韵)、约(yue一声,药韵、啸韵)、Z酌(药韵)、(8)上古侯部:C躕(chu;虞韵)、D斗(有韵)、豆(宥韵)、鬭(dou四声;宥韵)、G苟(有韵)、诟(gou四声,有韵、宥韵)、H侯(尤韵)、厚(有韵)、后(hou四声,宥韵、有韵)、後(hou四声,有韵、宥韵)、J講〖讲〗(讲韵)、拘(虞韵)、驹(虞韵)、俱(虞韵)、具(遇韵)、聚(ju四声,麌韵、遇韵)、屦(ju四声;遇韵)、K口(有韵)、寇(宥韵)、L屡(遇韵)、O耦(ou三声;有韵)、Q驱(qu一声,虞韵、遇韵)、躯(虞韵)、趋(虞韵)、取(麌韵)、娶(遇韵)、R儒(虞韵)、孺(ru二声,虞韵、遇韵)、S殊(虞韵)、输(shu一声,虞韵、遇韵)、姝(shu一声;虞韵)、竖(麌韵)、戍(遇韵)、树(shu四声,遇韵、麌韵)、T偷(尤韵)、投(尤韵)、W侮(wu三声,麌韵)、X须(虞韵)、需(虞韵)、Y俞(虞韵)、踰(虞韵)、隅(虞韵)、愈(麌韵)、遇(遇韵)、喻(遇韵)、Z骤(宥韵)、朱(虞韵)、诛(虞韵)、主(麌韵)、走(zou 三声,有韵、宥韵)、奏(宥韵)、(9)上古屋部:B卜(职韵)、D獨〖独〗(屋韵)、讀〖读〗(du二声,屋韵;dou四声,宥韵)、F赴(遇韵)、G榖〖谷〗(屋韵)、J角(觉韵)、K哭(屋韵)、L鹿(屋韵)、禄(屋韵)、绿(沃韵)、M木(屋韵)、P僕(pu二声,屋韵、沃韵)、Q曲(沃韵)、R辱(沃韵)、S属(沃韵)、束(沃韵)、数(shu四声,遇韵;shu三声,麌韵;shuo四声,觉韵;cu四声,沃韵;su四声,屋韵)、速(屋韵)、粟(沃韵)、Y欲(yu四声,沃韵、遇韵)、Z濁〖浊〗(觉韵)、足(沃韵)、族(屋韵)、(10)上古东部:B邦(江韵)、C寵(腫韵)、聰(东韵)、從〖从〗(cong二声、zong一声,东韵;cong二声,宋韵;zong三声,董韵)、D东(东韵)、動〖动〗(董韵)、F封(冬韵)、豐〖丰〗(东韵)、奉(腫韵)、G公(东韵)、工(东韵)、功(东韵)、攻(gong一声,东韵、冬韵)、恭(冬韵)、拱(腫韵)、贡(送韵)、共(宋韵)、J江(江韵)、K孔(董韵)、恐(kong三声,腫韵、宋韵)、L龍〖龙〗(冬韵)、M蒙(东韵)、R容(冬韵)、S送(送韵)、讼(宋韵)、诵(宋韵)、T通(东韵)、同(东韵)、X凶(冬韵)、讻(xiong一声,东韵)、Y雍(冬韵)雝(冬韵)、庸(冬韵)、傭(冬韵)、勇(腫韵)、用(宋韵)、Z锺(冬韵)、鐘(冬韵)、重(zhong四声,宋韵、腫韵;chong二声,冬韵)、緃(zong四声,宋韵;zong一声,冬韵;zong三声,董韵;song三声腫韵)、豵(zong一声,东韵)、(11)上古鱼部:B補(麌韵)、布(遇韵)、C车(ju一声,che,鱼韵、麻韵)、初(鱼韵)、樗(chu一声,鱼韵)、除(鱼韵)、楚(chu三声,语韵、禦韵)、褚(语韵)、處〖处〗(chu三声,语韵;chu四声,禦韵)、徂(cu二声,虞韵)、D都(虞韵)、杜(麌韵)、F夫(虞韵)、扶(虞韵)、甫(麌韵)、府(麌韵)、辅(麌韵)、撫〖抚〗(麌韵)、父(麌韵)、赋(遇韵)、傅(遇韵)、G孤(虞韵)、姑(虞韵)、古(麌韵)、股(麌韵)、鼓(麌韵)、盬(gu三声,麌韵)、蠱〖蛊〗(麌韵)、固(遇韵)、故(遇韵)、顾(遇韵)、瓜(麻韵)、寡(马韵)、H乎(虞韵)、呼(虞韵)胡(虞韵)、狐(虞韵)、壶(虞韵)、虎(麌韵)、户(麌韵)、怙(hu四声,麌韵)、華〖华〗(hua二声,麻韵;hua四声,祃韵)J家(麻韵)、贾(gu三声,麌韵;jia三声,马韵;jia四声,祃韵)、假(马韵)、嫁(祃韵)、稼(祃韵)、居(鱼韵)、苴(ju 一声,鱼韵、语韵;cha二声,麻韵;zu一声,虞韵)、砠(ju一声,鱼韵)、琚(鱼韵)、举(语韵)、據(鱼韵)、遽(ju四声,禦韵)、懼(药韵)、L鲁(麌韵)、旅(语韵)、慮(禦韵)、M马(马韵)、莽(养韵)、N怒(nu四声,麌韵、遇韵)、女(语韵)、P蒲(麌韵)、圃(麌韵)、Q且(马韵)、去(qu四声,禦韵、语韵)、R如(鱼韵)、汝(语韵)、S舍(祃韵)、社(马韵)、書〖书〗(鱼韵)、疏(鱼韵)、舒(鱼韵)、纾(shu一声,鱼韵、语韵)、黍(语韵)、鼠(语韵)、素(遇韵)、所(语韵)、T帤(ru二声,鱼韵)、圗〖图〗(虞韵)、徒(虞韵)、荼(虞韵二声,鱼韵)、塗(虞韵)、瘏(tu二声,虞韵)、土(虞韵)、W吾(虞韵)、诬(虞韵)、吴(虞韵)、無(虞韵)、毋(wu 二声,麌韵)、芜(虞韵)、五(麌韵)、伍(麌韵)、武(麌韵)、舞(麌韵)、寤(遇韵)、X瑕(麻韵)、遐(麻韵)、下(xia四声,马韵、祃韵)、夏(xia四声,祃韵、马韵)、邪(麻韵)、虚(鱼韵)、吁(xu一声,虞韵、遇韵)、胥(xu一声,鱼韵、语韵)、徐(鱼韵)、许(语韵)、栩(xu三声,麌韵)、序(语韵)、Y野(马韵)、予(语韵)、余(鱼韵)、於(鱼韵)、娱(虞韵)、鱼(鱼韵)、虞(虞韵)、馀(鱼韵)、舆(鱼韵)、雨(麌韵)、羽(麌韵)、语(语韵)、與〖与〗(yu三声,语韵;yu四声,禦韵;yu二声,鱼韵)、圉(yu三声;语韵)、御(禦韵)、禦(yu 四声,禦韵)、誉(yu四声,鱼韵、禦韵)、豫(禦韵)、Z者(马韵)、诸(鱼韵)、著(zhu四声,禦韵;zhuo二声,药韵;chu二声,鱼韵)、助(禦韵)、字(寘韵)、阻(语韵)、祖(麌韵)、(12)上古铎部B霸(祃韵)、白(陌韵)、百(陌韵)、柏(陌韵)、伯(陌韵)、步(遇韵)、C赤(陌韵)、措(遇韵)、错(药韵)、D妒(遇韵)、F缚(药韵)、G各(药韵)、H赫(陌韵)、獲〖获〗(陌韵)、穫(陌韵)J籍(陌韵)、戟(陌韵)、脚(药韵)、L路(遇韵)、赂(遇韵)、略(药韵)、落(药韵)、M莫(mu四声,遇韵;mo四声,药韵)、幕(药韵)、暮(遇韵)、慕(遇韵)、墓(遇韵)、N逆(陌韵)、诺(葉韵)、Q卻〖却〗(药韵)、R若(药韵)、S赦(祃韵)、釋〖释〗(陌韵)、庶(禦韵)、朔(觉韵)、愬(su四声;遇韵)、T讬(药韵)、X夕(阳韵)、昔(陌韵)、郤〖隙〗(陌韵)、谢(祃韵)、Y亦(陌韵)、懌(yi四声;陌韵)、Z澤〖泽〗(陌韵)、擇〖择〗(zhai二声,陌韵)、蹠〖跖〗(zhi二声,陌韵)、作(药韵)、胙(zuo四声,遇韵)、(13)上古阳部:B兵(庚韵)、秉(梗韵)、並(庚韵;迥韵;敬韵)病(敬韵)、C倉(阳韵)、蒼(cang一声,阳韵;cang三声,养韵)、藏(cang一声,阳韵;zang四声,漾韵)、昌(阳韵)、长(chang 一声,阳韵;zhang三声,养韵;zhang四声,漾韵)、常(阳韵)、場(阳韵)、嘗〖尝〗(阳韵)、D當〖当〗(阳韵;漾韵)、黨〖党〗(养韵)、蕩(养韵)、F方(阳韵)、芳(阳韵)、房(阳韵)、防(阳韵)、访(漾韵)、放(漾韵)、G岡(阳韵)、剛(阳韵)、更(geng一声,庚韵;geng四声,敬韵)、庚(庚韵)、觥(庚韵)、光(阳韵)、廣〖广〗(养韵)、H衡(庚韵)、荒(阳韵)、黄(阳韵)、皇(阳韵)、遑(阳韵)、J疆(阳韵)、京(庚韵)、景(梗韵)、竟(敬韵)、兢(敬韵)、K康(阳韵)、亢(gang一声,阳韵;kang四声,漾韵)、匡(阳韵)、筐(阳韵)、狂(阳韵)、况(漾韵)、贶(漾韵)、L良(阳韵)、涼(阳韵)、糧(阳韵)、梁(阳韵)、粱(阳韵)、两(养韵)、量(liang四声,漾韵;liang一声,阳韵)、谅(漾韵)、M盟(庚韵)、猛(梗韵)、孟(敬韵)、明(庚韵)、N囊(阳韵)、Q斨(qiang一声;阳韵)、彊〖强〗(阳韵)、慶〖庆〗(敬韵)、R讓〖让〗(漾韵)、S桑(阳韵)、丧(sang一声,阳韵;sang四声,漾韵)、商(阳韵)、裳(阳韵)、傷〖伤〗(阳韵)、赏(养韵)、上(shang四声,漾韵;shang三声,养韵)、霜(阳韵)爽(养韵)、T湯(阳韵)、堂(阳韵)、W王(wang一声,阳韵;wang四声,漾韵)、亡(阳韵)、枉(养韵)、罔(养韵)、往(wang三声,养韵;wang四声,漾韵)、忘(wang四声,漾韵、阳韵)、望(wang四声,漾韵、阳韵)、X郷〖乡〗(阳韵)、襄(阳韵)、相(xiang一声,阳韵;xiang四声,漾韵)、详(阳韵)、祥(阳韵)、享(养韵)、饗(养韵)、向(漾韵)、象(养韵)、行(xing二声,庚韵;hang二声,阳韵;xing四声,敬韵;hang四声,漾韵)、兄(庚韵)、Y央(阳韵)、鞅(养韵)、羊(阳韵)、揚〖扬〗(阳韵)、陽〖阳〗(阳韵)、飬〖养〗(养韵)、英(庚韵)、永(梗韵)、Z臧(阳韵)、葬(漾韵)、张(阳韵)、章(阳韵)、壮(漾韵)、(14)上古歌部:B罷(ba四声,蟹韵、纸韵、祃韵;pi二声,支韵)、被(bei 四声,纸韵;bi四声,寘韵;pi一声,支韵)、彼(纸韵)、波(歌韵)、C瘥(chai四声,卦韵;cuo二声,麻韵、歌韵)、池(支韵)、驰(支韵)、侈(纸韵)、垂(支韵)、D地(寘韵)、多(歌韵)、墮(duo四声,哿韵;hui一声,支韵)、E阿(e一声,歌韵)、饿(箇韵)、G歌(歌韵)、戈(歌韵)、果(哿韵)、過(guo四声,箇韵;guo一声,歌韵)、H和(he二声,歌韵;he四声,箇韵)、何(歌韵)、河(歌韵)、贺(箇韵)、化(祃韵)、货(箇韵)、祸(哿韵)、J羁(支韵)、加(麻韵)、嘉(麻韵)、驾(祃韵)、嗟(jue 一声,麻韵)、K可(哿韵)、虧(支韵)、L罹(li二声,支韵)、離(li一声,支韵;li四声,寘韵)、醨(li 二声,支韵)、纚(li一声,支韵;shi三声,纸韵)、羅(歌韵)、蘿(歌韵)、M靡(mi三声,纸韵;mi二声,支韵;mo二声,歌韵)、P皮(支韵)、R蘂〖蕊〗(纸韵)、S施(shi一声,支韵、寘韵;yi四声,寘韵;yi二声,支韵;shi 三声,纸韵)、隨(支韵)、T他(歌韵)、W爲(wei二声,支韵;wei四声,寘韵)、僞(寘韵)、我(哿韵)、Y猗(yi一声,支韵;yi三声,纸韵)、宜(支韵)、移(支韵)、儀(支韵)、義(寘韵)、Z佐(箇韵)、坐(哿韵)、(15)上古月部:A艾(泰韵)、B拜(卦韵)、败(卦韵)、敝(霁韵)、弊(霁韵)、毙(霁韵)、别(屑韵)、C蔡(泰韵)、察(黠韵)、徹(屑韵)、D逹(曷韵)、大(泰韵;箇韵)、带(泰韵)、掇(duo一声;曷韵;屑韵)、奪(曷韵)、E佴(er四声;寘韵)、F發(月韵)、罚(月韵)、伐(月韵)、廢(队韵)、G蓋(泰韵)、葛(曷韵)、H害(泰韵;曷韵)、曷(曷韵)、褐(曷韵)、秽(队韵)、会(泰韵)、J祭(霁韵)、桀(屑韵)、竭(月韵)、介(卦韵)、決(屑韵)、厥(月韵)、绝(屑韵)、K渴(曷韵;屑韵)、快(卦韵)、括(曷韵)、L赖(泰韵)、厲(霁韵)、列(屑韵)、烈(屑韵)、捋(曷韵)、M邁(卦韵)、蔑(屑韵)、滅(屑韵)、N奈(泰韵)、P斾〖旆〗(pei四声;泰韵)、Q阙(月韵)、S殺(黠韵)、世(霁韵)、势(霁韵)、逝(霁韵)、筮(霁韵)、说(屑韵)、歳(霁韵)、T泰(泰韵)、W外(泰韵)、衛(霁韵)、X洩〖泄〗(霁韵)、Y刈(yi四声;队韵)、藝(霁韵)、曰(月韵)、月(月韵)、越(月韵)、Z折(屑韵;合韵)、哲(屑韵)、制(霁韵)、(16)上古元部:A安(寒韵)、岸(翰韵)、B班(删韵)、半(翰韵)、邉〖边〗(先韵)、鞭(先韵)、變〖变〗(霰韵)、辨(铣韵)、C餐(寒韵)、廛(chan二声,先韵)、D單〖单〗(dan一声,寒韵、先韵;shan四声,霰韵)、旦(翰韵)、诞(旱韵)、憚〖惮〗(翰韵)、斷〖断〗(duan四声,旱韵、翰韵)、锻(翰韵)、F蕃(元韵)、繁(元韵)、烦(元韵)、反(阮韵)、返(阮韵)、飯〖饭〗(fan四声,願韵)、G干(寒韵)、官(寒韵)、觀〖观〗(guan一声,寒韵;guan四声,翰韵)、冠(guan一声,寒韵;guan四声,翰韵)、闗(删韵)、管(旱韵)、館〖馆〗(guan三声,旱韵、翰韵)、H寒(寒韵)、韓〖韩〗(寒韵)、旱(旱韵)、翰(han四声,翰韵、寒韵)、歡〖欢〗(huan一声,寒韵、翰韵)、還〖还〗(huan二声,删韵;xuan二声,先韵)、貆(寒韵;元韵)、桓(寒韵)、缓(旱韵)、J奸(删韵)、姦(删韵)、間〖间〗(jian四声,谏韵;jian一声,删韵)、简(潸韵)、翦〖剪〗(铣韵)、涧(谏韵)、见(霰韵)、谏(谏韵)、建(願韵)、賤〖贱〗(霰韵)、踐〖践〗(铣韵)、薦(霰韵)、K宽(寒韵)、L涟(先韵)、鸞(寒韵)、孌(luan二声;铣韵)、亂(翰韵)、M蔓(man四声,願韵;man二声,寒韵)、免(铣韵)、勉(铣韵)、面(霰韵)、N難(nan二声,寒韵;nan四声,翰韵)、P泮(pan四声,翰韵)、叛(翰韵)、Q遷〖迁〗(先韵)、愆(qian一声,先韵)、前(先韵)、遣(铣韵)、泉(屑韵)、權(先韵)、勸(願韵)、R然(先韵)、S善(shan四声,铣韵、霰韵)、T檀(寒韵)、歎〖叹〗(tan四声,翰韵、寒韵)、W完(寒韵)、宛(wan三声,阮韵;yuan一声,元韵)、萬(wan四声,願韵、职韵)、X鲜(xian一声,先韵;xian三声,铣韵)、閒(删韵)、顯〖显〗(铣韵)、霰(霰韵)、獻〖献〗(願韵)、宣(先韵)、縣〖懸〗(先韵)、選〖选〗(xuan三声,铣韵;xuan四声,霰韵;suan四声,旱韵)、Y燕(yan四声,霰韵;yan一声,先韵)、焉(先韵)、言(元韵)、延(先韵)、颜(删韵)、筵(先韵)、偃(阮韵)、巘(yan 三声,阮韵)、宴(yan四声,霰韵、铣韵)、晏(谏韵)、谚(霰韵)、元(元韵)、原(元韵)、援(元韵)、辕(元韵)、爰(元韵)、遠〖远〗(阮韵)、怨(yuan四声,元韵、願韵)、願(願韵)、Z展(铣韵)、戦(霰韵)、専〖专〗(先韵)、傳〖传〗(chuan二声,先韵;zhuan四声,霰韵)、(17)上古支部:B卑(支韵)、俾(bi三声,纸韵)、C此(纸韵)、E兒〖儿〗(支韵)、爾〖尔〗(纸韵)、J解(xie四声,蟹韵;jie三声,卦韵)、M彌〖弥〗(支韵)、弭(mi三声,纸韵)、S是(纸韵)、氏(shi四声,纸韵;zhi一声,支韵)、斯(支韵)、W危(支韵)、X兮(齊韵)、徙(纸韵)、攜〖携〗(齊韵)、懈(卦韵)、Z支(支韵)、知(支韵)、只(zhi三声,纸韵、陌韵;zhi一声,支韵)、訾(zi三声,纸韵;zi一声,支韵)、(18)上古锡部:A隘(卦韵)、B璧(陌韵)、嬖(bi四声,霁韵)、C策(陌韵)、刺(寘韵)、赐(寘韵)、D狄(锡韵)、敵〖敌〗(锡韵)、帝(霁韵)、E轭(e四声,陌韵)、J撃〖击〗(锡韵)、迹(陌韵)、绩(ji一声,寘韵、陌韵)、(ju二声,锡韵)、L曆〖历〗(锡韵)、歴〖历〗(锡韵)、P辟(陌韵)、S適〖适〗(shi四声,zhe,陌韵、曷韵;di二声,ti四声锡韵)、X锡(锡韵)、析(锡韵)、繋〖系〗(霁韵)、Y益(陌韵)、易(yi四声,陌韵、寘韵)、缢(yi四声,寘韵、霁韵)、Z责(陌韵)、適〖谪〗(zhe二声,陌韵)、寘(zhi四声,寘韵)、(19)上古耕部:C成(庚韵)、诚(庚韵)、酲(庚韵)、逞(梗韵)、骋(梗韵)、D鼎(迥韵)、定(径韵)、G耕(庚韵)、J荆(庚韵)、旌(庚韵)、儆(jing四声,梗韵、敬韵)、敬(敬韵)、靖(梗韵)、L靈〖灵〗(靑韵)、领(梗韵)、令(ling四声,敬韵;ling二声,庚韵、靑韵;lian二声,先韵)、M名(庚韵)、鸣(庚韵)、冥(靑韵)、命(敬韵)、N寜〖宁〗(靑韵)、P聘(pin四声,敬韵、庚韵)、平(庚韵)、屏(ping二声,靑韵;bing三声,梗韵;bing一声,庚韵)、Q清(庚韵)、輕(庚韵)、情(庚韵)、顷(梗韵)、请(梗韵)、R榮(庚韵)、S生(庚韵)、牲(庚韵)、甥(庚韵)、聲〖声〗(庚韵)、省(sheng三声,xing三声,梗韵;)、聖〖圣〗(敬韵)、盛(sheng四声,敬韵;cheng二声,庚韵)、T聽〖听〗(靑韵)、庭(靑韵)、X星(靑韵)、刑(靑韵)、醒(xing三声,靑韵、迥韵、敬韵)、姓(敬韵)、幸(梗韵)、Y缨(庚韵)、盈(庚韵)、楹(庚韵)、Z贞(庚韵)、征(zheng一声,庚韵、蒸韵)、争(庚韵)、整(梗韵)、正(zheng四声,敬韵;zheng一声,庚韵)、政(敬韵)、鄭〖郑〗(敬韵)、(20)上古脂部:B比(纸韵)、庇(寘韵)、C遲〖迟〗(支韵)、次(寘韵)、D氐(荠韵)、坻(荠韵)、弟(荠韵)、E二(寘韵)、贰(寘韵)、J躋〖跻〗(ji一声,齊韵、霁韵)、稽(ji一声,齊韵;qi三声,荠韵)、几(ji三声,纸韵)、濟〖济〗(霁韵)、皆(佳韵)、喈(佳韵)、階〖阶〗(佳韵)、L禮〖礼〗(荠韵)、利(寘韵)、履(lv三声,纸韵)、M湄(支韵)、美(纸韵)、迷(齊韵)、P毗(pi二声,支韵)、Q妻(qi一声,齊韵;qi四声,霁韵)、凄(齊韵)、萋(齊韵)、祁(支韵)、啟(荠韵)、S師(支韵)、屍(支韵)、矢(纸韵)、示(寘韵)、视(纸韵)、私(支韵)、死(纸韵)、四(寘韵)、肆(寘韵)、驷(寘韵)、T梯(齊韵)、體〖体〗(荠韵)、X偕(佳韵)、Y夷(支韵)、荑(ti二声,齊韵;yi二声,支韵)、伊(支韵)、咿(支韵)、Z脂(支韵)、祗(支韵)、旨(纸韵)、指(纸韵)、咨(支韵)、姊(纸韵)、自(寘韵)、(21)上古质部:B八(黠韵)、必(质韵)、閉〖闭〗(bi四声,霁韵、屑韵)、畢〖毕〗(质韵)、H惠(霁韵)、J疾(质韵)、吉(质韵)、即(职韵)、繼〖继〗(霁韵)、計〖计〗(霁韵)、季(寘韵)结(屑韵)、詰〖诘〗(质韵)、袺(jie二声,屑韵)、節〖节〗(屑韵)、届(卦韵)、L涖〖莅〗(li四声,霁韵)、戾(li四声,霁韵)、慄(质韵)、隸〖隶〗(霁韵)、M密(质韵)P辔(寘韵)、匹(纸韵)、Q七(质韵)、器(寘韵)、棄〖弃〗(寘韵)、竊〖窃〗(屑韵)、阕(屑韵)、R日(质韵)、S瑟(寘韵)、失(质韵)、實〖实〗(质韵)、室(质韵)、穗(寘韵)、T替(霁韵)、X缬(xie二声,屑韵)、卹(xu四声,质韵)、恤(质韵)、穴(屑韵)、Y噎(屑韵)、一(质韵)、壹(职韵)、懿(寘韵)、抑(职韵)、逸(质韵)、Z質〖质〗(质韵)、至(寘韵)、致(寘韵)、(22)上古真部:B賓〖宾〗(真韵)、C臣(真韵)、陳〖陈〗(chen二声,真韵;zhen四声,震韵)、塵〖尘〗(真韵)、D颠(先韵)、E恩(元韵)、J堅〖坚〗(先韵)、津(真韵)、矜(jin一声,文韵、蒸韵;guan一声,删韵)、盡〖尽〗(轸韵)、進〖进〗(震韵)、均(真韵)、钧(真韵)、L鄰〖邻〗(真韵)、M民(真韵)、N年(先韵)、佞(ning四声,径韵)、P偏(先韵)、Q千(先韵)、親〖亲〗(qin一声,真韵;qin四声,震韵)、R人(真韵)、仁(真韵)、忍(轸韵)、S申(真韵)、身(真韵)、神(真韵)、慎(震韵)、T天(先韵)、田(先韵)、X賢〖贤〗(先韵)、新(真韵)、薪(真韵)、信(震韵)、徇(震韵)、Y因(真韵)、引(轸韵)、淵〖渊〗(先韵)、匀(真韵)、Z真(真韵)、蓁(真韵)、(23)上古微部:A哀(灰韵)、B悲(支韵)、C摧(灰韵)、F飛〖飞〗(微韵)、非(微韵)、肥(微韵)、匪(尾韵)、G歸〖归〗(微韵)、鬼(尾韵)、H淮(佳韵)、懷〖怀〗(佳韵)、壊〖坏〗(卦韵)、回(灰韵)、毁(hui三声,纸韵、寘韵)、諱〖讳〗(未韵)、J譏〖讥〗(微韵)、饑〖饥〗(ji一声,支韵、微韵)、幾〖几〗(纸韵;微韵)、K匮(kui四声,寘韵)、L壘〖垒〗(支韵;纸韵)、罍(灰韵)、累(纸韵;寘韵)、Q祈(微韵)、豈〖岂〗(尾韵)、S衰(支韵)、水(纸韵)、雖〖虽〗(支韵)、綏〖绥〗(支韵)、T推(tui一声,支韵、灰韵)、隤(tui二声、灰韵)、W微(微韵)、嵬(wei二声,灰韵、贿韵)、威(微韵)、唯(支韵)、惟(支韵)、维(支韵)、圍〖围〗(微韵)、韋〖韦〗(微韵)、違〖违〗(微韵)、煒〖炜〗(尾韵)、委(wei三声,纸韵;wei一声,支韵)、畏(未韵)、魏(未韵)、Y衣(yi一声,微韵;yi四声,未韵)、依(微韵)、遗(yi二声,支韵;wei四声,寘韵)、Z罪(贿韵)、(24)上古物部:A愛〖爱〗(队韵)、C黜(chu四声,质韵)、D對〖对〗(队韵)、F弗(物韵)、G贵(未韵)、J既(未韵)、K慨(队韵)、匮(kui四声,寘韵)、馈(卦韵)、L類〖类〗(寘韵)、率(质部)、M寐(寘韵)、没(月韵)、N内(nei四声,队韵;na四声,合韵)、Q乞(物韵)、S術〖术〗(质韵)、帥〖帅〗(寘韵)、遂(寘韵)、隧(寘韵)、T退(队韵)、W未(未韵)、谓(未韵)、勿(物韵)、物(物韵)、Z卒(月韵)、醉(寘韵)、(25)上古文部:B奔(ben一声,元韵;ben四声,願韵)、C辰(真韵)、川(先韵)、春(真韵)、漘(chun二声,真韵)、鹑(真韵)、存(元韵)、D典(铣韵)、殿(霰韵)、敦(元韵)、頓(願韵)、F分(fen一声,文韵;fen四声,问韵)、焚(文韵)、愤(吻韵)、H昏(元韵)、J艱〖艰〗(删韵)、斤(文韵)、谨(吻韵)、近(吻韵)、君(文韵)、軍〖军〗(文韵)、K困(願韵)、L淪〖沦〗(真韵)、輪〖轮〗(真韵)、M門〖门〗(元韵)、P贫(真韵)、Q勤(文韵)、悛(quan一声,先韵)、囷(qun一声,真韵、轸韵)、羣〖群〗(文韵)、S顺(震韵)、孫〖孙〗(元韵)、飧(sun一声,元韵)、损(阮韵)、T腆(tian三声,铣韵)、W温(wen一声,元韵、问韵)、文(文韵)、聞〖闻〗(文韵)、問〖问〗(问韵)、汶(问韵)、X西(齊韵)、先(先韵)、欣(文韵)、釁〖衅〗(xin四声,震韵)、勳(文韵)、训(问韵)、Y殷(文韵)、隠〖隐〗(吻韵)、雲〖云〗(文韵)、允(轸韵)、陨(轸韵)、Z震(震韵)、振(震韵)、尊(元韵)、遵(真韵)、(26)上古缉部:H合(合韵)、J缉(緝韵)、及(緝韵)、急(緝韵)、集(緝韵)、給(ji三声緝韵)、L立(緝韵)、N纳(合韵)、Q泣(緝韵)、R入(緝韵)、S十(緝韵)、什(緝韵)、X襲〖袭〗(緝韵)、習〖习〗(緝韵)、隰(xi二声,緝韵)、Y揖(緝韵)、Z執〖执〗(緝韵)、(27)上古侵部:C参(can一声,覃韵;shen一声,侵韵)、骖(覃韵)、D耽(dan一声,覃韵、感韵)、F凡(鹹韵)、風〖风〗(东韵)、H憾(han四声,勘韵、感韵)、J僭(jian四声、豔韵)、今(侵韵)、金(侵韵)、禁(jin一声,侵韵;jin四声,沁韵)、L林(侵韵)、臨〖临〗(侵韵)、N南(覃韵)、男(覃韵)、念(豔韵)、Q潜(qian二声,盐韵、豔韵)、侵(侵韵)、琴(侵韵)、寝(寝韵)、R任(ren二声,侵韵;ren四声,沁韵)、S三(覃韵)、深(侵韵)、沈(寝韵)、審(寝韵)、甚(shen四声,沁韵、寝韵)葚(shen四声;ren四声,沁韵)、T贪(覃韵)、X心(侵韵)、尋〖寻〗(侵韵)、Y音(侵韵)、隂〖阴〗(侵韵)、淫(侵韵)、飮〖饮〗(yin 三声,寝韵;yin四声,沁韵)、Z譖〖谮〗(zen,沁韵)、(28)上古冬部:C冲(chong一声,东韵、冬韵)、崇(东韵)、蟲〖虫〗(冬韵)、D冬(冬韵)、G宫(东韵)、躬(东韵)、J绛(绛韵)、降(jiang四声,绛韵;xiang二声,江韵)、戒(卦韵)、N農〖农〗(冬韵)、Q窮〖穷〗(东韵)、R融(东韵)、S宋(宋韵)、Z中(zhong一声,冬韵;zhong四声,送韵)、忠(东韵)、衷(东韵)、终(东韵)、仲(送韵)、衆〖众〗(送韵)、宗(冬韵)、(29)上古葉部:F乏(洽韵)、法(洽韵)、H盍(曷韵)、J夾〖夹〗(洽韵)、甲(洽韵)、接(葉韵)、劫(葉韵)、捷(葉韵)、Q妾(葉韵)、S攝〖摄〗(葉韵)、涉(葉韵)、X狎(xia二声,洽韵)、恊〖协〗(葉韵)、Y葉〖叶〗(葉韵)、業〖业〗(洽韵)、(30)上古谈部:B贬(琰韵)、C讒〖谗〗(chan一声,鹹韵、陷韵)、D膽〖胆〗(感韵)、淡(dan四声,勘韵;yan三声,琰韵)、F犯(豏韵)、G甘(覃韵)、敢(感韵)、H歛(han一声,覃韵)、J兼(盐韵)、監〖监〗(鹹韵)、檢〖检〗(琰韵)、渐(jian 四声,琰韵;jian一声,盐韵)、劍〖剑〗(豔韵)、L覧〖览〗(感韵)、廉(盐韵)、T談〖谈〗(覃韵)、惔(tan二声,覃韵;dan四声,勘韵)、X險〖险〗(琰韵)、Y巌〖岩〗(鹹韵)、奄(琰韵)、掩(琰韵)、厭〖厌〗(豔韵)、Z瞻(盐韵)、斬〖斩〗(豏韵)、占(zhan一声,盐韵;zhan 四声,豔韵)、附:平水韵与广韵对照表附:平水韵与广韵对照表。

上古韵部的关系引言在古代汉字的发展过程中,韵部是非常重要的一部分。

韵部是指字的音节部分,它是汉字的音韵体系的基础。

在上古汉语中,韵部的发展经历了漫长的过程,形成了上古韵部体系。

本文将详细介绍上古韵部的关系,包括上古韵部的定义、分类以及它们之间的联系。

上古韵部的定义上古韵部是指上古汉语中具有相同韵母的一组字。

在上古汉语中,韵部是由声母和韵母组成的,其中韵母是韵部的核心部分。

上古韵部的定义主要基于韵母的相似性和共性,即具有相同或相似的韵母的字被归为同一个韵部。

上古韵部可以分为开口韵和合口韵两大类。

开口韵指的是韵母的舌位在发音过程中离开了口腔前部,如/a/、/e/、/o/等。

合口韵指的是韵母的舌位在发音过程中接近了口腔前部,如/i/、/u/、/ü/等。

这种分类方式基于韵母的发音特点,对于上古韵部的研究具有重要意义。

上古韵部的分类根据韵母的不同组合方式,上古韵部可以进一步分为单韵部和复韵部两大类。

单韵部单韵部指的是只含有一个韵母的韵部。

在上古汉语中,单韵部主要由开口韵和合口韵组成。

开口韵的单韵部包括阴平、阳平、上声和去声四个韵部。

阴平韵部的韵母为/a/,阳平韵部的韵母为/e/,上声韵部的韵母为/o/,去声韵部的韵母为/ə/。

这些韵部的字形相似,但韵母的发音略有不同。

合口韵的单韵部包括阳平、上声和去声三个韵部。

阳平韵部的韵母为/i/,上声韵部的韵母为/u/,去声韵部的韵母为/ü/。

这些韵部的字形也相似,但韵母的发音有所区别。

复韵部复韵部指的是含有两个韵母的韵部。

在上古汉语中,复韵部主要由开口韵和合口韵组成。

开口韵的复韵部包括阳平、上声和去声三个韵部。

这些韵部的韵母组合包括/ai/、/ei/、/oi/、/ou/、/iu/等。

合口韵的复韵部包括阳平、上声和去声三个韵部。

这些韵部的韵母组合包括/ia/、/ie/、/io/、/iu/、/ua/、/uo/等。

上古韵部的关系上古韵部之间存在着密切的关系,主要表现在以下几个方面:1.同韵母不同声调的韵部:上古韵部中,同一个韵母的字可能有不同的声调,这些具有相同韵母但不同声调的字被归为同一个韵部。