人教版高中历史必修1:五四运动(1)

- 格式:ppt

- 大小:2.02 MB

- 文档页数:26

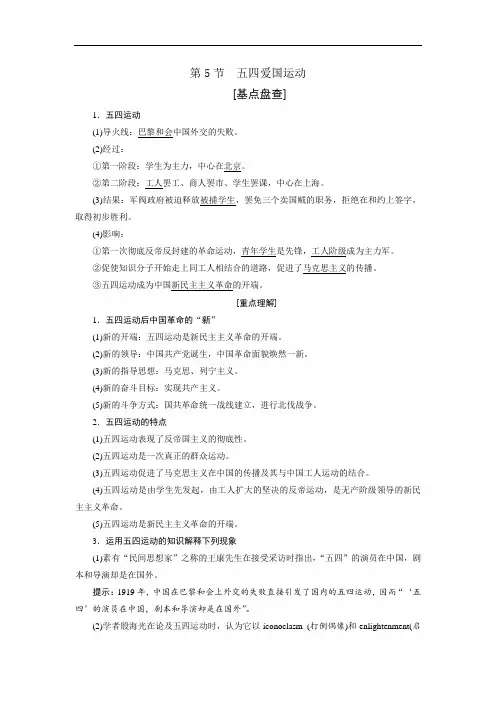

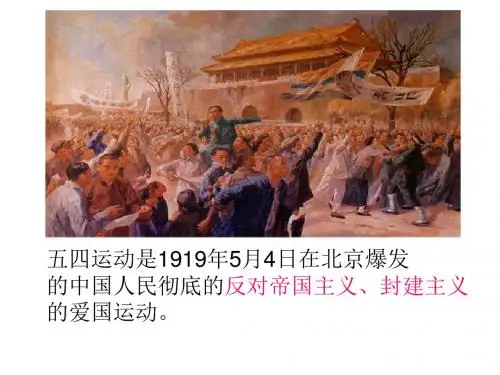

第5节五四爱国运动[基点盘查]1.五四运动(1)导火线:巴黎和会中国外交的失败。

(2)经过:①第一阶段:学生为主力,中心在北京。

②第二阶段:工人罢工、商人罢市、学生罢课,中心在上海。

(3)结果:军阀政府被迫释放被捕学生,罢免三个卖国贼的职务,拒绝在和约上签字,取得初步胜利。

(4)影响:①第一次彻底反帝反封建的革命运动,青年学生是先锋,工人阶级成为主力军。

②促使知识分子开始走上同工人相结合的道路,促进了马克思主义的传播。

③五四运动成为中国新民主主义革命的开端。

[重点理解]1.五四运动后中国革命的“新”(1)新的开端:五四运动是新民主主义革命的开端。

(2)新的领导:中国共产党诞生,中国革命面貌焕然一新。

(3)新的指导思想:马克思、列宁主义。

(4)新的奋斗目标:实现共产主义。

(5)新的斗争方式:国共革命统一战线建立,进行北伐战争。

2.五四运动的特点(1)五四运动表现了反帝国主义的彻底性。

(2)五四运动是一次真正的群众运动。

(3)五四运动促进了马克思主义在中国的传播及其与中国工人运动的结合。

(4)五四运动是由学生先发起,由工人扩大的坚决的反帝运动,是无产阶级领导的新民主主义革命。

(5)五四运动是新民主主义革命的开端。

3.运用五四运动的知识解释下列现象(1)素有“民间思想家”之称的王康先生在接受采访时指出,“五四”的演员在中国,剧本和导演却是在国外。

提示:1919年,中国在巴黎和会上外交的失败直接引发了国内的五四运动,因而“‘五四’的演员在中国,剧本和导演却是在国外”。

(2)学者殷海光在论及五四运动时,认为它以iconoclasm (打倒偶像)和enlightenment(启蒙)为动力,是一场“中国知识最光荣的运动”。

提示:五四新文化运动高举民主、科学旗帜,打倒了传统权威;为新思想的发展开辟了道路;促进了西方各种社会政治学说(马克思主义)的传播,形成了百家争鸣的局面;还促进民众的觉醒;唤起了人们对国家政治事务的关心。

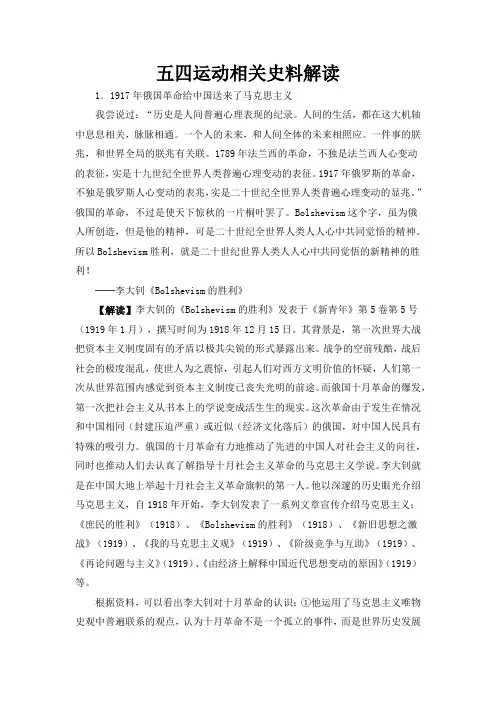

五四运动相关史料解读1.1917年俄国革命给中国送来了马克思主义我尝说过:“历史是人间普遍心理表现的纪录。

人间的生活,都在这大机轴中息息相关,脉脉相通。

一个人的未来,和人间全体的未来相照应。

一件事的朕兆,和世界全局的朕兆有关联。

1789年法兰西的革命,不独是法兰西人心变动的表征,实是十九世纪全世界人类普遍心理变动的表征。

1917年俄罗斯的革命,不独是俄罗斯人心变动的表兆,实是二十世纪全世界人类普遍心理变动的显兆。

”俄国的革命,不过是使天下惊秋的一片桐叶罢了。

Bolshevism这个字,虽为俄人所创造,但是他的精神,可是二十世纪全世界人类人人心中共同觉悟的精神。

所以Bolshevism胜利,就是二十世纪世界人类人人心中共同觉悟的新精神的胜利!──李大钊《Bolshevism的胜利》【解读】李大钊的《Bolshevism的胜利》发表于《新青年》第5卷第5号(1919年1月),撰写时间为1918年12月15日。

其背景是,第一次世界大战把资本主义制度固有的矛盾以极其尖锐的形式暴露出来。

战争的空前残酷,战后社会的极度混乱,使世人为之震惊,引起人们对西方文明价值的怀疑,人们第一次从世界范围内感觉到资本主义制度已丧失光明的前途。

而俄国十月革命的爆发,第一次把社会主义从书本上的学说变成活生生的现实。

这次革命由于发生在情况和中国相同(封建压迫严重)或近似(经济文化落后)的俄国,对中国人民具有特殊的吸引力。

俄国的十月革命有力地推动了先进的中国人对社会主义的向往,同时也推动人们去认真了解指导十月社会主义革命的马克思主义学说。

李大钊就是在中国大地上举起十月社会主义革命旗帜的第一人。

他以深邃的历史眼光介绍马克思主义,自1918年开始,李大钊发表了一系列文章宣传介绍马克思主义:《庶民的胜利》(1918)、《Bolshevism的胜利》(1918)、《新旧思想之激战》(1919)、《我的马克思主义观》(1919)、《阶级竞争与互助》(1919)、《再论问题与主义》(1919)、《由经济上解释中国近代思想变动的原因》(1919)等。

必修1第14课《新某某主义革命的崛起》导与练【重点讲解】一、五四运动的精神五四精神是爱国、进步、某某、科学的精神。

五四运动的精神,最根本的就是中华民族的爱国主义精神。

作为跨越世纪的一代人有责任将自己即将送走的世纪中所积累的精神遗产带进新世纪,五四精神就属于这样的精神遗产。

因此,我们不但应当继承五四精神,而且应当弘扬五四精神:一是启蒙与救亡的自觉广泛的统一;二是知识分子与劳动群众的统一;三是刻苦耐劳的精神与进取创新的精神的统一;四是独立自主的精神与无私奉献精神的统一。

在新时期发扬五四精神,就要坚持以思想、理论和“三个代表”重要思想和科学发展观为指导,在全面建设小康社会和努力构建和谐社会的伟大征程中谱写五四精神的新篇章。

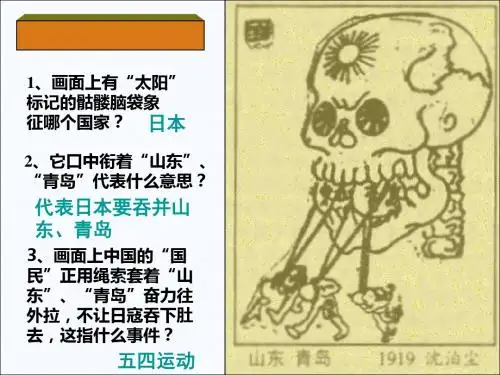

二、正确理解五四运动是彻底地不妥协地反帝反封建的革命运动从反帝方面看,运动的兴起是为了反抗巴黎和会对中国某某权益的宰割,斗争口号中也明确提出“外争国权”“废除二十一条”,不承认巴黎和会对某某问题的决议。

最终迫使政府拒绝在和约上签字。

从反封建方面看,学生斗争口号中要求“内除国贼”;工人参加后,斗争进一步指向北洋政府。

运动取得初步胜利,北洋军阀政府释放被捕学生,并惩办了三个卖国贼。

因此整个运动体现出与帝国主义、封建军阀势不两立、不妥协的革命斗争精神。

三、国共两党为什么要实现合作?1.必要性:一战后,中国又回到了列强共同支配的局面,军阀割据连年战争,使人民生活痛苦不堪。

“打倒列强、除军阀”是全国人民的共同愿望。

中共在开展工人运动中,深刻认识到要战胜强大的敌人,必须一切可以团结的力量,建立革命统一战线。

2.可能性:孙某某等一贯坚持反对北洋军阀政府的斗争。

且当时国民党在社会上有一定威信,在某某建立了革命根据地,国共合作有利于扩大革命力量。

具有强烈爱国主义思想的孙某某接受了共产国际和中国共产党的帮助,同意以“党内合作”方式与共产党合作,改组国民党,建立革命统一战线。

【难点分析】一、为什么以五四运动为中国新某某主义革命的开端?五四运动中工人阶级登上了历史舞台,成为主力军,显示了巨大的力量,作为先进生产力的代表,中国无产阶级将承担起新某某主义革命的领导责任。

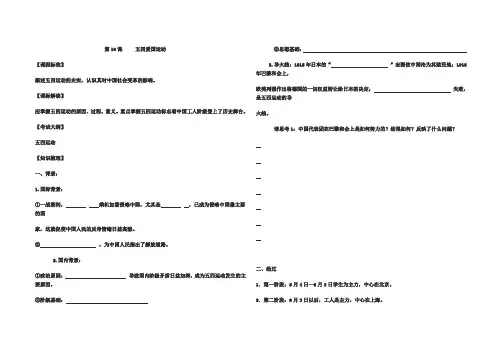

第16课五四爱国运动【课程标准】概述五四运动的史实,认识其对中国社会变革的影响。

【课标解读】应掌握五四运动的原因、过程、意义。

重点掌握五四运动标志着中国工人阶级登上了历史舞台。

【考试大纲】五四运动【知识梳理】一、背景:1.国际背景:①一战期间,乘机加紧侵略中国,尤其是,已成为侵略中国最主要的国家,这就促使中国人民的反帝情绪日益高涨。

②,为中国人民指出了解放道路。

2.国内背景:①政治原因:导致国内阶级矛盾日益加深,成为五四运动发生的主要原因。

②阶级基础:③思想基础: 3.导火线:1915年日本的“”妄图使中国沦为其殖民地;1918年巴黎和会上,欧美列强作出将德国的一切权益转让给日本的决定;失败,是五四运动的导火线。

请思考1:中国代表团在巴黎和会上是如何努力的?结果如何?反映了什么问题?二、经过1.第一阶段:5月4日—6月3日学生为主力,中心在北京。

2.第二阶段:6月3日以后,工人是主力,中心在上海。

口号:。

请思考2:五四运动前期和后期有何不同?三、结果和意义1.结果:初步胜利①北洋政府释放被捕学生;②免除、、的职务;③拒绝和约签字。

2.意义①性质:②思想影响:五四运动促进了马克思主义的传播,为中国共产党的成立准备了思想基础③世界意义:五四运动发生在十月革命以后,属于世界无产阶级革命的一部分④标志:标志着中国新民主主义革命的开端四、五四精神1.五四运动是一场反帝反封建的爱国运动,体现出2.五四运动是一场传播民主与科学的新文化运动,体现出3.五四运动是一场伟大的思想解放运动,体现出请思考1:五四精神的实质是什么?作为当代青年,我们是幸运的,远离了国家衰亡的风雨飘摇。

五四运动已成为过去,那么五四精神是否也已经过时?现实生活中你认为应如何发扬五四精神?【知识拓展】1.简述五四运动的历史意义①五四运动是一次伟大的反帝反封建的爱国运动(性质),爱国主义精神贯穿始终,成为主旋律;②五四运动是一场广泛传播民主和科学的新文化运动,体现了鲜明的民主和科学精神;③五四运动是一场伟大的思想解放运动,体现了追求真理、勇于解放的精神;④五四运动标志着新民主主义革命的开端。

新课标人教版高中历史《五四运动》精品教案新课标人教版高中历史《五四运动》精品教案三维目标1(知识与技能掌握“二十一条”的严重影响;巴黎和会的概况、性质;五四运动的爆发、口号、发展及结果;五四精神的内涵;对社会变革的影响。

2(过程与方法(1)学生在学习五四运动历史背景的有关材料的过程中,把握通过真实的历史细节探索历史真实面目的方法。

(2)学生在阅读、理解历史材料并解决历史问题的过程中,进一步学会依据历史材料解释历史问题的方法。

3(情感态度价值观方面:(1)在学习五四运动的背景中,进一步了解中国近代国情,体会到青年是国家的希望,逐步形成对国家的历史使命感和社会责任感,树立爱国主义情感,树立为社会进步事业做贡献的人生理想。

(2)通过学习,认识到五四运动是一次以爱国为宗旨的救亡运动,爱国、进步、民主、科学是五四精神的主要内容,也是当代青年在国家现代化建设中应该弘扬的精神。

教学过程:【导入新课】播放映电影《我的1919》中中国外交团代表驳斥日本代表的片段欣赏。

请结合所学知识判断这是什么会议的场景,涉及到了中国的什么问题,师:影片中的这个人是谁,【教学过程】一、五四探源情境设计1:在那一代青年人周围,是令人感到窒息、令人满怀悲愤的黑暗环境。

国家和民族的命运已处在生死存亡的边缘。

对有志气的爱国青年说来,剩下的只能是置个人生死于度外的英勇拼搏。

——《五四运动与二十世纪的中国》材料展示:图片:瓜分狂潮、漫画《蝎子政策》、《军阀战争》问题探究:五四前国内和国际形势处于怎样“窒息而悲愤”的环境,(引导学生透过历史材料,挖掘历史信息,学会用材料分析五四运动的历史原因) 师生总结: 国际风云:列强:帝国主义侵略,民族危机加剧;国内忧患:军阀统治,政治黑暗;情境设计2:1914年,第一次世界大战爆发。

1917年8月,段祺瑞政府参加协约国一方,……英、美、法等国许诺:战争胜利后,在国际上将对中国以大国相待,取消中德条约及战前中国给予法国的一切特权。

高级中学历史学业水平考试复习资料(必修Ⅰ)一.古代中国的政治制度(1)知道周朝的建立;了解宗法制和分封制基本内容;认识中国早期政治制度的特点。

(1课)1.约公元前1046年周朝建立。

2.分封制:①西周实行分封制。

周武王把土地和人分别授予王族、功臣和古代帝王的后代,让他们建立诸侯国,拱卫王室。

②分封等级:天子——诸侯——卿大夫——士③目的:巩固西周的统治(奴隶制国家政权)④影响:A、起初起到了一定的作用;B、但后来出现了诸侯的争霸战争,周天子的权威逐渐削弱,分封制逐渐瓦解3.宗法制:用父系血缘关系的亲疏来维系政治等级、巩固国家统治的制度。

嫡长子继承制为核心。

它与分封制互为表里。

4.中国早期政治制度特点:①宗法制和分封制相互结合,使其具有浓厚的宗族色彩。

②等级森严。

③以血缘为纽带,确定权利分配方式。

(2)了解秦的统一;知道皇帝制度的创立和郡县制的史实;知道中央集权制度的基本含义;了解中国古代中央集权制度的形成及其影响。

(2课)1.公元前221年秦国完成统一。

2.秦始皇创立了皇帝制度,中央和地方的官吏都由皇帝任免。

军队调动以虎符为凭据,虎符由皇帝控制发给。

特征:皇权至上。

3.秦朝在地方上实行郡县制,加强了中央集权。

4.中央集权制度的含义:中央集权是相对地方分权而言,其特点是地方政府在政治经济军事等方面没有独立性,必须严格服从中央政府的命令,一切受制于中央。

5.秦朝形成的中央集权制度,奠定了中国2000多年政治制度的基本格局,为历代王朝所沿用,且不断加强和完善。

(3)列举唐三省六部制及宋朝分割相权等措施,说明中国古代中央政治制度演变的特点;列举汉朝郡国并行制和元朝的行省制度等史实,说明中国古代地方管理制度演变的特点。

(3课)1.唐朝三省六部制:尚书省、中书省、门下省。

削弱相权,保证了皇权的独尊。

宋朝设立中书门下省,后又增设参知政事、枢密院和三司使,分割相权。

说明中国古代中央政治制度演变的特点是皇权不断加强。

第一单元古代中国的政治制度第1课夏、商、西周的政治制度1、夏商政治制度的内容:中央:①王位世袭制取代禅让制;②参与决策相、卿士,负责祭祀占卜和记录王朝大事的卜、祝、史,执掌军权地方:侯、伯夏商政治制度的影响:夏商的早期政治制度,对西周宗法制和分封制有直接影响。

2、西周的分封:目的:为了进行有效的统治;分封的对象:王族、功臣、先代贵族;①被封的诸侯国诸侯的权利和义务:①服从周天子的命令②为周天子镇守疆土、随从作战、交纳贡赋和朝觐述职③在自己的封疆内对卿大夫实行再分封。

②影响:积极影响:加强了周天子对地方的统治;形成了对周王室众星捧月般的政治格局消极影响:西周后期王权衰弱,春秋战国暑期列国纷争③结果:西周后期分封制受到破坏;战国末年周王室失去分封大权3、西周的宗法制:1)内容:用父系的血缘关系的亲疏来维系政治等级,巩固国家政治的制度。

2)特点:嫡长子继承制3)影响:保证贵族的垄断和特权地位,有利于统治集团内部的稳定和团结。

第2课秦朝的中央集权制度的形成1、公元前221年,中国历史上第一个统一的封建王朝——秦朝建立。

2、中央集权制度的形成(1)●皇帝制度的创立①皇帝独尊②皇权至上(核心,是中国封建专制制度的重要特征)③皇位世袭(2)较为完备的中央官制:中央:丞相(协助皇帝处理全国政务)、御史大夫(下达诏令、监察事务)、太尉(全国军务)地方:郡县制的推行:郡:最高一级地方行政机构。

郡的最高行政长官郡守;县:郡的下级行政机构。

县的长官:县令或县长,主要任务是治理民众,管理财政、司法、狱讼和兵役。

特点:一人独尊;皇权至上;皇位世袭评价:标志着封建专制主义中央集权制度的确立。

形成中央垂直管理地方的形式,官僚政治取代贵族政治的重要标志。

3、中央集权的基本特征:权力高度集中4、中央集权制的作用及影响:积极作用:①使秦实力增强,通过战争扩大疆域,形成中国历史上第一个统一的多民族的封建国家,成为当时世界大国。

②使秦能一实行各种巩固统一的措施。