用中国近现代经济结构的变革

- 格式:ppt

- 大小:738.50 KB

- 文档页数:29

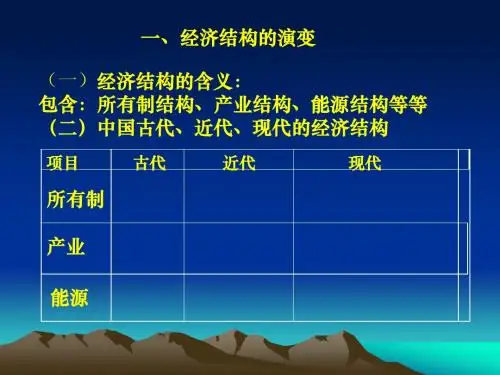

中国近现代经济的发展【知识梳理】 一、中国社会经济结构的演变 阶段特征 形式 关系 成因 鸦片战争爆发到洋务运动兴起 开始出现半殖民地特征 封建自然经济 外国资本主义经济 自然经济对外资经济抗拒力 外资经济对自然经济起瓦解作用 两次鸦片战争 部分主权丧失早期资本输出洋务运动兴起 到大革命失败 封建经济为主 四种经济形式并存 愈来愈深的半殖半封性 封建自然经济 外资经济洋务经济民资经济 洋务经济抵制外资经济诱导民资经济瓦解自然经济洋务运动兴起外资经济刺激 土地革命战争开始 到新中国成立 官僚资本主义经济 占统治地位 五种经济形式并存 官僚资本主义 封建自然经济 民族资本经济 外国资本经济 新民主主义经济官僚资本是国民政府反动统治经济基础新民主主义经济是红色政权壮大和民主革命胜利的物质基础 南京政府建立 四大家族形成 国共对峙局面形成中共在苏区敌后区解放区措施 新中国成立到三大改造完成 社会主义国营经济领导的新五种经济形式并存 社会主义国营经济 个体经济 私人资本主义经济合作社经济国家资本主义经济 官僚资本以没收方式转化国营经济 民族资本和平赎买方式转变为国营经济 土改进行形成大量个体小农经济 合作化运动产生合作社经济 国家资本主义形式改造民族资本而形成三大改造完成 到十一届三中全会 单一公有制经济社会主义国营经济 集体经济 片面追求公有化的规模与程度,主观认为公有化规模愈大就愈能促进产生力发展 十一届三中全会 到中国十四大召开 社会主义公有制为主体多种经济成分并存,以计划经济为主市场调节为辅国营经济集体经济 私营经济个体经济 合资企业独资企业 吸取建国经济建设正反两方面的经验教训,工作重心伟大转移,对内改革对外开放二、中国社会各种经济成分的演变:1.封建自然经济:逐步走向瓦解,但仍占主导地位;建国后日趋消亡(1952年土改)2.外国资本主义经济:逐步壮大;由发展到消亡①19世纪40年代在东南五口通商地区倾销商品、掠夺原料。

近代中国经济结构的变动一、变动的原因及影响1)原因西方对中国的经济侵略,一般是先用武力开道,通过发动侵略战争逼迫清政府签订一系列不平等条约如《南京条约》《北京条约》《马关条约》《辛丑条约》等从中攫取大量的政治、经济特权,之后再凭借取得的特权,在中国倾销商品或进行投资。

2)表现(1)自然经济开始解体,但仍占主导地位。

(2)外国资本主义经济在中国出现。

(3)洋务派开展洋务运动。

(4)19世纪六七十年代产生中国民族资本主义。

3)影响破坏了中国的经济主权,使中国卷入世界资本主义世界市场,沦为世界资本主义经济的附庸,中国成为西方列强的商品销售市场和原料产地;客观上传授西方先进的经济制度和生产方式、生产技术,冲击了中国的旧制度、旧观念,促进了自然经济的解体,推动了中国商品经济的发展,为民族资本主义的发展创造了条件,促进了中国的近代化的进程。

中国经济结构的变化1、小农经济开始解体1)原因:外国资本主义侵入鸦片战争后,列强从与清政府签定的不平等条约中获取了许多政治经济特权。

英美等国向中国大量倾销商品,但受到中国自然经济的顽强抵制。

19世纪60年代以后,西方列强的商品凭借低关税等特权,以低廉的价格大量的涌向中国市场2)过程:①鸦片战争前,自然经济在中国占统治地位②鸦片战争后,洋纱输入,取代土纱,是家庭棉纺织业“纺”“织”分离;后来,洋布输入,取代土布,又使中国的“耕”“织”分离。

破产的手工业者沦为过剩的劳动力,未破产的手工业者靠买洋纱织布,都以不属于自然经济的范畴3)影响:自然经济的逐步解体,为资本主义的发展提供了商品市场;大量农民和手工业者的破产,为资本主义的发展提供了劳动力市场。

鸦片战争以后中国社会经济结构的变动,促进了近代民族工业的兴起。

2、商品经济的发展鸦片战争后丝、荼等农产品大量出口,减少了中国农业经济中的自给成分,促进了城乡商品经济的发展。

3、中国社会经济结构发生了根本性变化第一、中国逐渐卷入资本主义世界市场,中国原料和商品生产与世界经济发展形势相联系,中国的出口贸易多被外商操纵,并服从于外国资本的需要,中国的社会经济结构发生了根本性的变化;第二、促使中国社会出现了新的经济成分,外商企业、洋务企业、民族企业相继诞生。

中国近现代经济结构的特征及其演变一,中国近现代史上几种经济成分演变过程1.封建自然经济特点:(1)表现为小农业和家庭手工业相结合,自给自足。

(2)具有分散性、封闭性和保守性、是和商品经济相对立的经济形态。

(3)是晚清及北洋军阀统治的经济基础。

演变过程:(1)开始解体:鸦片战争后,外国商品大量涌入,东南沿海纺织业受到很大冲击,中国自给自足的封建经济开始解体。

(2)进一步解体:第二次鸦片战争后,列强获得更多的特权,商品输出规模扩大,六七十年代中国民族资本主义产生。

自然经济解体已由沿海扩展到内地,中国日益沦为西方原料产地及商品销售市场。

(3)加剧解体:19世纪末20世纪初随着列强资本输出的加剧,民族资本主义的发展,中国完全沦为半殖民地半封建社会,进一步破坏了中国社会的自然经济,加剧了自然经济的解体。

(4)走向衰亡:新民主主义革命胜利,半殖民地半封建社会结束;新中国成立后,1950年开始的土地改革运动,消灭了封建土地剥削制度:1953—1956年进行了三大改造,实现了生产资料公有制,社会主义制度在我国基本上建立起来,封建自然经济消亡.2.洋务经济特点:清政府维护封建统治的目的和官僚管理运营,使其具有封建性;对外国资本主义的依附,使其具有买办性;采用机器生产,民用企业面向市场,又使其具有资本主义色彩,是中国近代化起步的标志,一开设就以垄断面目出现,又呈现出有别于资要主义发展规律的特殊性。

是中国早期的官僚资本主义。

兴衰过程:(1)19世纪60年代,为镇压人民革命运动,抵御外侮,维护清王朝的统治,清政府内部的一些地方实力派开创军事工业。

以曾国藩1861年创办安庆军械所为标志,洋务企业兴起,其管理以封建衙门式的管理方式为主。

(2)19世纪70年代,为解决军事工业资金和运输在困难,洋务运动又采取多种形式创办大批民用工业,明显具有资本主义色彩。

(3)甲午战争后,清政府为扩大税源和抵制列强在资本输出,放宽民间设厂限制,实际上把洋务企业放到与民族企业同等的地位,洋务企业垄断地位丧失,这宣告了洋务运动在破产。

必修二第10课《近代中国社会经济结构的变动》【课标解读】1、课标阐述:简述鸦片战争后中国经济结构的变动和近代民族工业兴起的史实。

2、认识近代中国资本主义产生的历史背景。

课标领会:1、要求学生掌握的主干知识如近代中国经济结构的变动、近代民族工业兴起、初步发展的原因等。

2、对于近代中国经济结构的变化要求学生要会概述,科学归纳后,学生识记。

3、洋务运动、中国经济结构的变动、民族工业发展历程是近年来各地高考命题的重点,经常以选择题的形式出现,要求学生高度重视本节课的内容。

【本课分析】新航路开辟后,欧洲列强开始进行殖民扩张,殖民扩张为工业革命提供了必要的资本和广阔的市场,两次工业革命的进行,使资本主义对自然资源和市场的需求更加迫切,地大物博的中国成为他们的目标,列强的入侵使中国的经济结构、社会生活等方面发生翻天覆地的变化,因此,本课在教材中起着承上启下的作用和地位。

一、知识与能力1、识记的基础知识洋务运动的口号、代表人物及兴办的近代军用和民用企业;民族工业出现和初步发展的概况;近代民族工业在夹缝中艰难发展。

2、理解与运用①洋务运动的背景、目的;洋务企业的影响。

②中国民族资本主义工业的兴起与初步发展的原因。

③民族工业与外国资本主义和本国专制势力的关系及形成原因。

二、过程与方法①通过阅读材料,让学生理解洋务派办洋务的目的及中国民族工业在夹缝中步履维艰的原因。

以培养学生在阅读和分析史料过程中获取有效历史信息的能力。

②通过创设情境、设置问题,引导学生独立思考、自主学生、合作探究,在探究中掌握历史基本知识。

三、情感态度与价值观①通过对洋务运动的分析,使学生认识到洋务运动为中国近代企业积累了生产经验,在客观上促进了中国民族资本主义的产生和发展,为中国的近代化开辟了道路。

②通过对时代背景的分析,深刻体会一些洋务派代表人物和中国实业家的爱国思想和探索精神。

③通过近代工业的起步和早期发展的艰难历程,在历史发展的曲折性。

重点:洋务运动的特点及评价。

近现代中国经济的发展历程近现代中国的经济发展是一部波澜壮阔的历史篇章,经历了无数的起伏和变革。

这一历程不仅塑造了中国如今的经济面貌,也对全球经济格局产生了深远的影响。

19 世纪中叶,西方列强的入侵打破了中国自给自足的封建经济体系。

鸦片战争后,中国被迫开放通商口岸,大量外国商品涌入,传统的手工业受到严重冲击。

同时,列强通过不平等条约获取了种种特权,对中国进行经济掠夺,中国逐渐沦为半殖民地半封建社会。

在这一时期,一些有识之士开始意识到中国需要变革图强。

洋务运动兴起,主张“师夷长技以制夷”,试图通过引进西方的技术和设备,发展近代工业。

洋务派创办了一批军事工业和民用工业,如江南制造总局、轮船招商局等。

然而,由于封建制度的束缚和管理不善等原因,洋务运动并没有从根本上改变中国经济落后的局面。

19 世纪末 20 世纪初,民族资本主义开始初步发展。

甲午战争后,清政府放宽了对民间设厂的限制,民族资本家纷纷投资兴办实业,出现了一批著名的民族企业,如张謇创办的大生纱厂等。

但在外国资本和封建势力的双重压迫下,民族资本主义发展艰难曲折。

20 世纪初,辛亥革命推翻了清王朝的统治,为中国的经济发展创造了一定的有利条件。

民国初年,政府出台了一系列鼓励工商业发展的政策,民族资本主义迎来了短暂的春天。

轻工业发展迅速,尤其是纺织业和面粉业。

但随着一战结束,帝国主义列强卷土重来,民族资本主义再次陷入困境。

1927 年南京国民政府成立后,开展了“国民经济建设运动”,一定程度上推动了民族工业的发展。

然而,由于官僚资本的膨胀和日本侵华战争的爆发,中国经济遭受了巨大的破坏。

1949 年新中国成立,为中国经济的发展开辟了新的道路。

在新中国成立初期,面临着一穷二白、百废待兴的局面。

国家实施了一系列恢复国民经济的措施,如土地改革、没收官僚资本、稳定物价等,国民经济得到了初步恢复和发展。

1953 年,中国开始实施第一个五年计划,优先发展重工业。

通过“一五”计划的实施,中国初步建立了独立的工业体系,为社会主义工业化奠定了基础。

中国近现代各种经济形式的发展变化【阶段特征】一、旧民主主义革命时期的经济1.19世纪40—80年代鸦片战争后,西方列强利用特权向中国倾销商品和掠夺原料,瓦解了中国自给自足的自然经济,同时,19世纪40年代,外国在华设立企业(这是中国大地上最早使用机器生产的近代工业)。

19世纪60年代,洋务运动开展起来。

这些新现象又从客观上刺激了中国民族资本主义的产生。

因此,19世纪60、70年代,中国产生了进步的生产方式——民族资本主义。

2.19世纪末20世纪初西方列强对华经济侵略变为以资本输出为主。

通过资本输出,列强基本上控制了中国财政、铁路干线,霸占了许多矿山、土地资源,加强了对中国民族资本主义的压迫,同时也进一步破坏了中国的自然经济。

清政府政策放宽,百日维新、清末新政以及20世纪初中国人民收回权利的斗争,客观上促进了中国民族资本主义的初步发展。

民族资产阶级登上历史舞台。

3.第一次世界大战期间帝国主义暂时放松了对中国的经济侵略,再加上辛亥革命的影响,中国民族资本主义有了进一步的发展,随之无产阶级壮大,为新民主主义革命准备了条件。

“一战”后,帝国主义经济势力卷土重来,民族经济便走下坡路。

这一时期中国社会主要存在3种经济形态:原有的封建自然经济、外国资本主义经济、民族资本主义经济。

自然经济经历了逐步瓦解的过程,但仍占中国社会的主体。

餐国资本主义经济的侵略由前期的商品输出为让转变为以资本输出为主,并逐步控制了中国的经济命脉。

民族资本主义经济也经历了产生——初步发展——短暂春天这样的3个阶段。

二、新民主主义革命时期的经济1.国共十年对峙时期(1)帝国主义列强如美国向中国扩大资本输出,倾销商品,尤其是美国在华经济势力急剧增长。

(2)国民政府通过整顿税务、控制金融、改革币制等措施,建立了官僚资本对国民经济的统治。

(3)民族资本主义工商业受到帝国主义和官僚资本的压迫、摧残,日益萎缩。

(4)中国共产党在革命根据地开展土地革命,采取了消灭封建剥削的地主土地所有制,保护中小工商业者的政策。

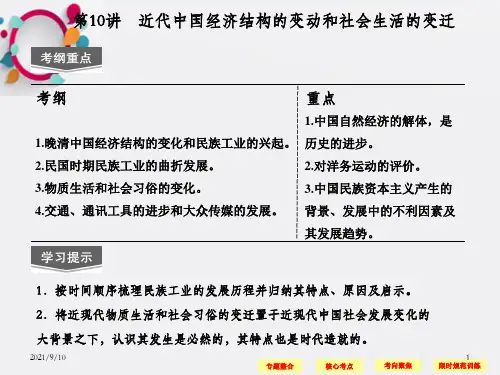

近代中国经济结构的变动与社会生活的变迁考纲展示考情解读1.晚清中国经济结构的变化和民族工业的兴起2.民国时期民族工业的曲折发展3.物质生活和社会习俗4.交通、通讯工具的进步5.大众传媒的发展近三年全国各地高考对近代中国的经济考查较多,所占分值较高,是高考命题的重点区域。

在题型上,兼有选择题和非选择题的形式,难度相对较大。

命题集中在经济结构的变化、民族工业的发展等方面考点一晚清经济结构的变动与洋务运动Z主干梳理hu gan shu li关键词:自然经济解体、官办经济、洋务企业、民族资本主义(民族工业)、近代化1.自然经济逐步解体(1)原因①根本原因:鸦片战争后,西方资本主义列强入侵,外国商品冲击。

②丝、茶等农产品大量出口,中国农业经济中的__自给__成分减少。

③国内商品经济的发展和市场的扩大。

(2)表现:①农产品商品化程度加强;②__“耕”与“织”__的分离。

(3)影响①中国被迫卷入__资本主义世界市场__。

②动摇了__封建统治__的基础。

③客观上促进了中国商品经济的发展,为中国近代__民族资本主义__的产生提供了条件(自由劳动力、国内市场)。

2.近代中国主要的经济形式(1)自然经济:鸦片战争后不断瓦解,但在整个近代社会仍然是占主导地位的经济形式。

(2)官办经济:包括近代前期的__洋务__企业和近代后期的__官僚资本主义__。

前者迈出了中国近代化的第一步;后者是外国资本主义的附庸,控制了国家的经济命脉。

(3)资本主义经济:包括外国资本主义在华经济势力和中国民族资本主义经济。

3.洋务运动(19世纪60—90年代)(1)含义:19世纪60年代至19世纪末,洋务派为挽救清朝封建统治而仿造西方武器装备和学习西方科技而创办近代企业。

(2)目的:利用西方__先进技术__维护清朝封建统治。

(3)指导思想:“中学为体,西学为用”。

(4)性质①军事工业:带有资本主义因素的__封建__性企业。

②民用工业:带有极强的资本主义生产特征,但仍具有一定的封建性。

中国近现代经济结构的特征及其演变中国近现代经济结构的特征及其演变中国近现代经济结构的演变,是一个复杂而富有变革的历史过程。

在这个过程中,中国经济结构在外部冲击和内部变革的双重作用下,逐渐摆脱了旧有的封建经济模式,开启了现代化进程。

本文将详细分析中国近现代经济结构的特征及其演变,以期对理解中国的经济发展提供历史视角。

一、封建经济结构的解体在19世纪中叶以前,中国的经济结构以封建农业为主导,商业和手工业为辅助,这种结构在中国已经延续了数千年。

然而,随着西方列强的侵入和冲击,这种稳定的经济结构开始瓦解。

特别是鸦片战争以后,中国被迫开放市场,面对西方工业产品的竞争,中国传统的手工业和商业遭受重创,从而加速了封建经济结构的解体。

二、近代工业的兴起面对西方列强的侵略和国内改革的压力,一部分开明的清朝官员开始倡导“自强不息”,学习西方的科学技术,兴办近代工业。

洋务运动期间,中国建立了许多现代化的军工、纺织、铁路、电讯等企业。

虽然这些企业在一定程度上提高了中国的现代化水平,但并未能改变中国整体的经济结构。

三、现代工业的初步发展19世纪末至20世纪初,随着民族资本主义的兴起,中国现代工业得到了初步发展。

民族资本家们投资于纺织、化工、机械制造等现代工业领域,推动了中国现代工业的初步形成。

然而,这个阶段的中国现代工业仍然处于初级阶段,规模较小,技术水平较低,无法与西方工业化国家竞争。

四、计划经济体制的形成20世纪中叶,中国共产党领导中国人民进行了土地改革和社会主义改造,逐步形成了计划经济体制。

在这个体制下,国家对经济活动进行全面干预和调控,通过国有企业和集体经济组织掌握主要生产资料,主导社会经济生活。

这种经济结构在推动中国社会主义建设方面发挥了重要作用,但也存在一些问题,如资源配置不合理、生产效率低下等。

五、市场经济体制的建立和完善20世纪70年代末至80年代初,中国开始进行改革开放,逐渐放弃了计划经济体制,转向市场经济体制。