青铜器纹饰之饕餮纹辩

- 格式:pdf

- 大小:280.13 KB

- 文档页数:3

常见的青铜器纹饰青铜器是由青铜(红铜和锡的合金)制成的各种器具,诞生于人类文明的青铜时代。

下面店铺整理了常见的青铜器纹饰,希望对你有所帮助!青铜纹饰的主要分类常见的青铜器纹饰1、饕餮纹饕餮传说中是龙的第五子,羊身,眼睛长在腋下,虎齿人爪,有一个大头和一张大嘴。

十分贪吃,见到什么就吃什么。

饕餮纹的主要特征是它的主体部分为正面的兽头形象,两眼非常突出,口裂很大,有角与耳。

有的两侧连着爪与尾,也有的两侧作长身卷尾之形,实际上是由两条夔龙纹以鼻梁为中心,侧身相对组成的。

饕餮纹的鼻、角、口部变化很多,从角、耳的不同形态可以认出其生活原型多是牛、羊、虎等动物。

牛、羊是祭祀活动的主要祭品。

饕餮纹多施加在器物的主要装饰部位,以柔韧的阴线刻出,或作阳线凸起。

构图丰满,主纹两侧以富于变化的云雷纹填充,具有阴阳互补之美。

饕餮纹主要流行于商代和西周前期,到东周以后再度流行,但已失去原先的主导地位和狞厉色彩,而成为华美的装饰。

常见的青铜器纹饰2、夔龙纹夔是龙的一种,多为一角一足,口张开,尾上卷。

夔龙纹青铜器上的装饰纹样之一,常见的有身作两岐,或身作对角线,两端各有一夔首,盛行于商和西周前期。

其变化很多,使用灵活,有时作饕餮纹两旁填充空白的辅助花纹,也可单独构成连续排列的装饰带,夔龙纹与圆涡纹相间排列的二方连续图案,被称为火龙纹。

常见的青铜器纹饰3、龙纹是青铜器上的装饰纹样之一。

一般反映其正面图象,都是以鼻为中线,两旁置目,体躯向两侧延伸。

若以其侧面作图象,则成一长体躯与一爪。

龙的形象起源很早,但作为青铜器纹饰,最早见于商代二里冈期,以后商代晚期、西周、春秋直至战国,都有不同形式的龙纹出现。

商代多表现为屈曲的形态;西周多表现为几条龙相互盘绕,或头在中间,分出两尾。

传说中龙的出现与水有关,因此在青铜水器中,龙的形象更多出现。

根据龙纹的结构大致可分为爬行龙纹、卷龙纹、蛟龙纹、两头龙纹和双体龙纹几种。

爬行龙纹,通常为龙的侧面形象,作爬行状,龙头张口,上唇向上卷,下唇向下或向上卷向口里,额顶有角,中段为躯干,下有一足、二足或仅有鳍足之状,简单的也有无足的,尾部通常作弯曲上卷。

商周青铜器之饕餮纹研究

商周青铜器中的饕餮纹是一种常见的纹饰,具有重要的艺术和文化价值。

饕餮纹是古代中国传说中的神兽,形象独特,寓意吉祥、祥瑞和丰饶。

以下是关于商周青铜器中饕餮纹的研究内容:

1.艺术特征: a. 形象特点:饕餮纹通常以兽形神兽为基础,

包括身体像猪、牛或虎,头像龙或鸟等的复合形象。

具有

融合多种动物特征的构图,常带有恐怖、夸张和神秘的艺

术效果。

b. 纹饰结构:饕餮纹细节精细,线条流畅,常呈

现出细腻的浮雕效果。

纹饰通常出现在青铜器的雕刻部分,如盖饰、钮状饰、提梁或器身等位置。

2.文化背景: a. 神话传说:饕餮纹源于中国古代的神话传说,

是传说中的山林神兽,被认为具有神奇的力量和意义。

它

被赋予象征祥瑞、保护财富和驱邪避恶的寓意。

b. 社会象

征:饕餮纹在商周时期经常出现在贵族居所、祭祀仪式和

礼器上,作为社会地位和权力的象征。

它也被认为是表示

君权的标志,体现统治者的威严和权威。

3.考古发现与研究: a. 商周青铜器:饕餮纹在商周时期的青

铜器中广泛出现,如礼器、酒器、乐器等。

这些青铜器在

考古发掘中被视为重要的文物,提供了研究饕餮纹的重要

资料。

b. 研究方法:通过对商周青铜器的形态、纹样、器

物功能及文化背景等方面的综合分析与比较,研究饕餮纹

的演变、样式特征、象征意义等。

研究商周青铜器中饕餮纹的意义和变化,有助于深入了解商周时期的社会、宗教和艺术文化等方面的内容。

同时,对饕餮纹的研究也有助于推动青铜器文化及古代中国艺术的研究与传承。

青铜器纹饰饕餮纹内涵浅析摘要:饕餮纹是一种具有高度复合性和丰富内涵的纹样,青铜器上常见的花纹之一,最早见于长江中下游地区的良渚文化陶器和玉器上,盛行于商代至西周早期。

在它神秘表层之下凝结和沉淀了大量的文化信息与内涵,本文在总结饕餮纹内涵学说的基础上从形态和功能两个角度深入探究饕餮纹的象征意义。

关键词:饕餮;饕餮纹;宗教功能;社会功能一、饕餮与饕餮纹“饕餮”一词的出现至少可以上溯到春秋时期,《左传》文公十八年“缙云氏有不才子,贪于饮食,冒于货贿,侵欲崇侈,不可盈厌,聚敛积识,不知纪极,不分孤寡,不恤穷匾,天下之民以比三凶,谓之饕餮。

”据文献记载,饕餮为缙云氏之子,为人贪婪凶恶,饕餮十分贪婪,吃了人还不够最后把自己都给吃掉了,所以饕餮纹一般是有首无身的。

最早以饕餮命名青铜纹饰的是北宋的金石学家,此后世代相传至近代,著录中便习惯性的将这类动物纹饰合成的各种正面兽面纹统称为“饕餮纹”。

随着考古工作中大量的青铜文物出土,学者们发现饕餮之兽与饕餮纹名实并不相符,至此,掀起了对饕餮纹称号的疑义浪潮,在这一方面有较大突破的是以马承源先生为重要代表的“兽面纹”说。

所以说饕餮纹并不仅仅就指描绘文献中所记载的凶兽饕餮的一种纹饰,而是一类相似纹饰的总称。

二、饕餮纹内涵研究观点概说首先,饕餮纹因其本身的面貌神秘多变而使其意义也显得扑朔迷离,关于其内涵的探究大致可以分为以下几类:第一类,将饕餮纹视为某种单个具体再现性的动物形象,持这种观点的学者多把饕餮纹的内涵认为是一个具体的动物形象。

其中最有影响的是将他视为牛首,这可能与许多饕餮纹在形式上具有牛首的特征有关。

当然也有一些学者把它解释为羊首、鹿首等。

此类观点的缺点是这种推测无法涵盖全部饕餮纹所呈现出的多种多样的兽面特征。

第二类,将饕餮纹视为两个对称性的立体动物或组合动物形象。

此类观点源于饕餮纹对称性的组成部分,在视觉上仿佛是两个独立的个体动物面部相对而成。

这种观点忽略了一些纯平面化的面部表现形象,而这些形象也占有十分重要的地位。

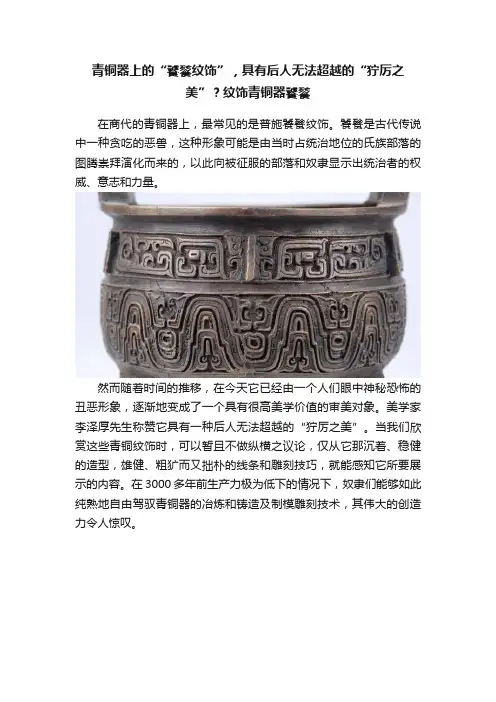

青铜器上的“饕餮纹饰”,具有后人无法超越的“狞厉之美”?纹饰青铜器饕餮在商代的青铜器上,最常见的是普施饕餮纹饰。

饕餮是古代传说中一种贪吃的恶兽,这种形象可能是由当时占统治地位的氏族部落的图腾崇拜演化而来的,以此向被征服的部落和奴隶显示出统治者的权威、意志和力量。

然而随着时间的推移,在今天它已经由一个人们眼中神秘恐怖的丑恶形象,逐渐地变成了一个具有很高美学价值的审美对象。

美学家李泽厚先生称赞它具有一种后人无法超越的“狞厉之美”。

当我们欣赏这些青铜纹饰时,可以暂且不做纵横之议论,仅从它那沉着、稳健的造型,雄健、粗犷而又拙朴的线条和雕刻技巧,就能感知它所要展示的内容。

在3000多年前生产力极为低下的情况下,奴隶们能够如此纯熟地自由驾驭青铜器的冶炼和铸造及制模雕刻技术,其伟大的创造力令人惊叹。

除了大量的铜鼎之外,那些从商代到宋代各个时期的食器、酒器、乐器及其他生活用具更为世人所瞩目,其中尤以西周至两汉时期的藏品最为突出。

簋是商周时期人们用以盛放稻粱黍稷的食器,类似于今日常见的碗。

古时,人们宴饮餐食,往往席地而坐,簋便置于中间,人们伸箸动勺,取食而用。

西周时期的青铜器中还有一件不可不提,那就是吕方鼎。

旅顺博物馆收藏的这件吕方鼎为西周中期的文物,原由清末金石大家罗振玉收藏,1955年入藏旅顺博物馆,为国家一级文物。

吕方鼎呈长方形,四足柱立,直口立耳,口缘外卷而平,腹呈长方槽形,四面饰以相同的纹饰,上部为垂冠鸟纹,地衬细方雷纹,下部的乳丁纹呈U形分三行均匀排列,中间饰以连山纹。

吕方鼎造型敦厚、纹饰华美,但更为珍贵之处还在于它内壁铭铸的铭文。

在旅顺博物馆的青铜器中,有一种被称为铜豆的器物。

铜豆,中国古代重要的礼器之一。

其实,考古工在新石器时代的文化遗址中,就已经发现有大量的陶豆出土。

商代时期的铜豆比较少见,西周至战国时期的铜豆却非常多见。

一般说来,铜豆可分盘、柄、座三部分。

从它自身的发展情况看,早期的铜豆最上面的部分就是一浅盘,无耳,无盖,柄为束腰形。

青铜器纹饰之饕餮纹目录1.兽面纹与饕餮纹2.饕餮纹的形象与意义——饕餮的文化内涵——饕餮的具象重组变形3.饕餮吃人现象——饕餮吃人现象的寓意4.饕餮纹附在于青铜器上的形式与规律——饕餮纹的布局规律5.对青铜器及其纹饰的认识——简单介绍对它的认识和将其运用的想法第一章兽面纹之饕餮纹中国青铜器时代形成于公元前2000年,经夏、商、西周和春秋,大约经历了15个世纪,其中商和西周青铜器由于处于文化意识形态的核心,具有更重要的意义,但整个青铜器纹饰从商到战国的演变则显示了中国文化从原始向理性演化的逻辑过程。

青铜器纹饰绚丽多姿,复杂多样,而最具代表性的最能体现出纹饰的变异思潮的图案就是兽面纹。

兽面纹,传统一直称为饕餮纹。

《吕氏春秋〃先识览》:‚周鼎著饕餮,有首无身,食人未咽、害及其身。

以言报更也。

宋人的《考古图》和《博古图》则据此将古彝器上的兽面称作饕餮纹。

自宋以后延至今日,有的学者仍沿用饕餮一名。

兽面纹起源于新石器时代晚期的玉器或陶器图案,例如黄河流域的龙山文化和长江流域的良渚文化器物上常见有兽面纹。

兽面纹属于一种来自自然界动物类形象的纹饰,但又是现实世界中不存在的动物。

它是综合了多种动物特征,或是以一种现实动物兽面为主,兼具其他几种动物特征,通过艺术夸张和抽象的手法,形成幻想中的怪兽,给人以神秘威严之感。

青铜器商的兽面纹有多种组合,例如有首无身、有首有身、无首(或无目)有身、有首简身。

有首变身等。

兽面纹图像在各个时期变现形式不同,或写实,或抽象,或简约,或粗犷,或变形,或分解,千姿百态,尽显风流。

商周时期,兽面纹以神态生动,具有强烈的艺术感染力和精神统治力耳占据青铜纹饰的主导地位,成为青铜器的主题花纹,并装饰在器体的显要部位,盛行时间长达千年,直至春秋战国以后才逐渐衰落。

兽面纹所表现出来的狰狞面貌,常常会唤起人们沉重、压抑、神秘和恐怖的感觉,也为青铜礼器增添了令人畏惧的色彩,祭祀时也可以通过礼器与礼器上怪异的兽面纹与天神或祖先沟通,请他们给予人们庇护,因此也使那些礼器的主人披上了一层神圣的外衣,这正是贵族们所希望达到的政治效果。

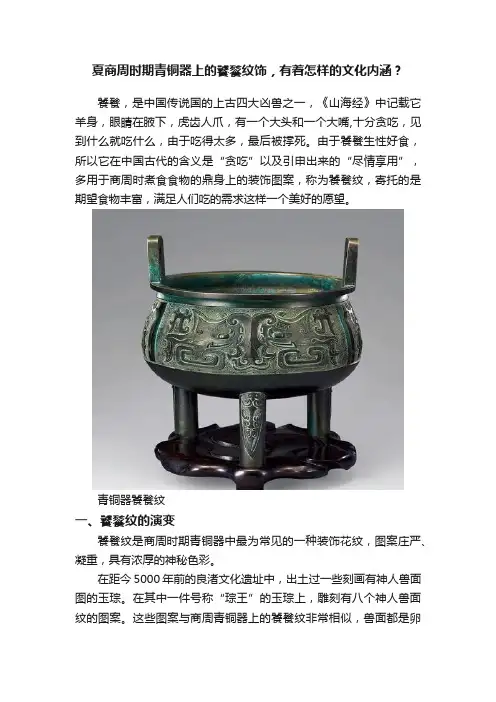

夏商周时期青铜器上的饕餮纹饰,有着怎样的文化内涵?饕餮,是中国传说国的上古四大凶兽之一,《山海经》中记载它羊身,眼睛在腋下,虎齿人爪,有一个大头和一个大嘴,十分贪吃,见到什么就吃什么,由于吃得太多,最后被撑死。

由于饕餮生性好食,所以它在中国古代的含义是“贪吃”以及引申出来的“尽情享用”,多用于商周时煮食食物的鼎身上的装饰图案,称为饕餮纹,寄托的是期望食物丰富,满足人们吃的需求这样一个美好的愿望。

青铜器饕餮纹一、饕餮纹的演变饕餮纹是商周时期青铜器中最为常见的一种装饰花纹,图案庄严、凝重,具有浓厚的神秘色彩。

在距今5000年前的良渚文化遗址中,出土过一些刻画有神人兽面图的玉琮。

在其中一件号称“琮王”的玉琮上,雕刻有八个神人兽面纹的图案。

这些图案与商周青铜器上的饕餮纹非常相似,兽面都是卵圆形,无角,下颚宽大,以云雷纹衬托,特别是兽面上的一对炯炯有神的大眼睛,与现存的商代青铜器上的饕餮纹更是几乎一模一样。

在商代的青铜器的装饰花纹上,饕餮纹也有一个渐渐演变的过程。

早期的商代青铜器上的饕餮纹,线条粗犷,兽面上的眼睛十分突出,整体图案极富神秘感。

而到了商代中后期,饕餮纹的特征除了双目仍然突出之外,雕刻手法更加立体,层次分明,除云雷纹外,还有雷纹衬托,是饕餮纹使用最为频繁的一个历史时期。

到了周代,贵族的审美观念有所改变,青铜器装饰花纹以反映“礼制”的图案为主,如象征家族地位的凤鸟纹、繁衍的条带纹、象征吉祥的鱼鳞纹都是青天铜礼器上的主要装饰纹路。

此时的饕餮纹虽然仍然存在,但形态已大为改观。

饕餮这种异兽被拉长成带状,身体的绝大多数器官被人为淡化,只保留了一双怒目圆睁的大眼睛;在有些小型青铜器上,眼睛也被两个小圆圈代替,饕餮纹渐渐被凤鸟纹等新型纹饰所取代。

青铜器纹饰二、饕餮纹的功能商周时期青铜器上花纹的作用主要体现在三个方面,一是满足人们使用时的审美,二是人们的一种精神寄托,三是为了区别使用者的身份地位。

从实际使用上来说,青铜器在商周时期是上层贵族使用的礼器或者食器,代表的是他们的身份和地位。

中国古代青铜器饕餮纹饰的研究中国古代青铜器是古代文明的艺术品,其中的饕餮纹饰更是古代艺术的典范。

饕餮纹是中国古代艺术中的一种常见纹饰,它不仅在青铜器上出现,还广泛地出现在青铜器、陶器、玉器等各种器物上。

饕餮纹饰源自于中国古代传统的神话传说和图腾崇拜,具有丰富的象征意义和宗教意义。

本文将围绕中国古代青铜器饕餮纹饰展开研究,探讨其艺术特点、历史渊源和文化内涵。

一、饕餮纹饰的艺术特点饕餮纹饰是中国古代青铜器上的一种典型纹饰,它通常呈现出怪异而夸张的形态,具有复杂的纹饰结构和浓烈的装饰效果。

饕餮纹饰的形态多变,有的呈现为龙头、獬豸、鱼身等形象,也有的结合了狮子、鹰等动物的元素,形成了独特的造型特点。

在青铜器上,饕餮纹通常以浮雕或浮雕线的方式呈现,其线条流畅、勾勒清晰,显露出古代匠人高超的艺术技巧和审美能力。

饕餮纹饰的色彩丰富多样,有的青铜器上的饕餮纹饰铜光闪闪,有的镶嵌了珍贵的玉石、琥珀等材料,更加突显了其华丽的装饰效果。

二、饕餮纹饰的历史渊源三、饕餮纹饰的文化内涵饕餮纹饰在中国古代文化中具有丰富的象征意义和文化内涵。

饕餮纹饰象征着财富和丰饶。

古人认为饕餮是一种凶猛的怪兽,能够吃石食金,因此成为了财富的象征。

在古代社会,人们期望能够通过雕刻饕餮纹饰来祈求风调雨顺、五谷丰登,希望家族兴旺发达、财源滚滚。

饕餮纹饰还代表着权力和统治。

在中国古代文化中,饕餮常常出现在贵族墓葬青铜器上,成为了权贵地位和统治地位的象征,体现了当时社会的等级制度和礼仪制度。

饕餮纹饰还反映了古人对神话传说和图腾崇拜的崇敬和敬畏之情,具有浓厚的宗教色彩和神秘色彩。

饕餮纹饰不仅仅是一种装饰纹饰,更是中国古代文化的重要符号之一,承载了丰富的文化内涵。

四、结语中国古代青铜器饕餮纹饰是中国古代文化艺术的重要组成部分,具有独特的艺术特点、深远的历史渊源和丰富的文化内涵。

在当今,中国古代青铜器饕餮纹饰已成为了研究古代文明和古代艺术的重要对象,在考古学、文化学、艺术史学等领域中都具有重要的学术价值。

浅谈饕餮纹饕餮纹青铜器上常见的花纹之一,盛行于商代至西周早期。

饕餮这种兽是古人融合了自然界各种猛兽的特征,同时加以自己的想象而形成的。

这种怪兽没有身体,只有一个大头和一个大嘴,十分贪吃,见到什么吃什么,由于吃的太多,最后被撑死。

它是贪欲的象征。

是东海龙王的第五个儿子。

饕餮纹为一种图案化的兽,其中兽的面部巨大而夸张,装饰性很强,研究者称为兽面纹,常作为器物的主要纹饰。

兽面纹有的有躯干、兽足,有的仅作兽面。

饕餮纹这种纹饰最早出现在距今五千年前长江下游地区的良渚文化玉器上。

《吕氏春秋·先识》篇内云:“周鼎著饕餮,有首无身,食人未咽,害其及身。

”饕餮纹在二里头、夏文化中青铜器上已有了。

以鼻梁为中线,两侧对称排列,通常的下唇。

饕餮纹出现在青铜器上,尤其是鼎上。

商周两代的饕餮纹类型很多,有的像龙、像虎、像牛、像羊、像鹿;还有的像鸟、像凤、像人。

饕餮纹这种名称并不是古时就有的,而是由宋人起名的,首先采用饕餮纹这个名称的是宋代的《宣和博古图》。

饕餮,为传说中的一种贪食的恶兽,西周时代,其神秘色彩逐渐减退。

《吕氏春秋·先识》:“周鼎著饕餮,有首无身,食人未咽,害及其身,以言报更也。

”《左传·文公十八年》:“缙云氏有不才子,贪于饮食,冒于货贿,侵欲崇侈,不可盈厌,聚敛积实,不知纪极。

不分孤寡,不恤穷匮。

天下之民,以比三凶,谓之饕餮。

”杜预注:“贪财为饕,贪食为餮。

”饕餮纹的布局一般为:以鼻梁为中线,突出正面造型,两侧作对称排列,上端第一道是角,角下有目,较具体的兽面纹在目上还有眉,目侧有耳,多数有爪,两侧有左右展开的体躯或兽尾。

少数简略形式的则没有兽体和尾部。

可以说所有的饕餮纹基本上都是按这一模式塑造的,只是动物形有所不同。

其最突出特点是它的双眼:显示出一种神秘的威力和狞厉的美。

也有使用两个夔纹对称排列,组成饕餮形象的例子存在。

饕餮纹的装饰特点主要有一下几点:1.均采用对称手法,并根据起舞的不同种类和用途,运用不同风格来进行装饰。

镶嵌铜牌饰是一种主要流行于夏代的青铜器,以镶嵌绿松石为最大特征,是集铸造和镶嵌于一身的神秘艺术品。

李学勤先生曾这样评价镶嵌铜牌饰:它是史前兽面纹到商周饕餮纹的中介和传承,这种传承“不仅是沿用了一种艺术传统,而且是传承了信仰和神话”(李学勤:《论二里头文化的饕餮纹铜饰》,《中国文物报》1991年10月20日)。

国外的林巳奈夫、艾兰等学者也持类似观点。

所以,可以毫不夸张地说,镶嵌铜牌饰对于研究中国文明起源具有重要的学术价值,是名副其实的夏代遗宝。

青铜器饕餮纹研究述评饕餮纹是研究中国古代青铜器不可回避的一个概念。

虽然近世也有学者不断地提出新的名称(注:李济有“肥遗”之说,马承源有“兽面纹”之说,邱瑞中有“立体龙”之说,……诸说各异,详见下文。

),但却无法在中国青铜文化中淡化“饕餮纹”一词的重要性。

甚至西方东方学学者吉德纬(David keightley)曾说:“你如果不懂饕餮,就无法了解商代文化。

”而他自己更认为饕餮是“一个甲骨文卜辞所无法解答的巨大谜团”。

(注:吉德纬:《商史材料》页137,转引于艾兰(S.Allan):《早期中国历史思想与文化》页211,辽宁教育出版社,1999年。

)如果我们暂且不介入有关这一名词是否合理的争论中,那么此词的始作俑者是谁呢?谁创造了这一“谜团”以致后人为之而困惑不解?是商人自己?回答似乎是否定的。

因为商人只是在青铜器上创造了这一视觉形象,但并未给它命名(注:没有任何资料表明商人称这种纹饰为什么,无论甲骨文、金文或青铜器铭文,都没有涉及这一纹饰的名称或者是“饕餮”一词。

),据现有资料看,最早把这种纹饰称为“饕餮”的是《吕氏春秋》。

其书云:“周鼎著饕餮,有首无身,食人未咽,害及其身,以言报更也。

”(注:《吕氏春秋》卷一六《先识览》,北京大学藏《四部丛刊》本。

)于是后世自北宋以来,所有金石学书籍一直称商周青铜器上这种神怪性的纹饰为饕餮纹。

至于《吕氏春秋》为何将它名为“饕餮纹”,我们已经无从确知,但有一点却可以判定:即这一定名并没有太多的依据(注:《吕氏春秋》成书于战国末年,距殷商之时已属久远,且其书之成乃吕氏门人拼凑之作,言多不实。

有首无身,饕餮纹兽面纹青铜器纹饰解读对古代青铜器有一定了解的人对于“饕餮纹”应该不会觉得陌生,它是商周青铜器中特别常见的纹饰,最早或可追溯到史前良渚文化(戳我了解良渚玉器),也有以二里岗时期作为起始的。

大眼、有鼻、有角或无角,基本无身,所以“饕餮纹”也叫“兽面纹”。

青铜器上的饕餮纹神秘、威严,有一股莫名的威慑力,可是中国乃至世界并未发现“饕餮”这种动物,那么它的原型是什么,为什么又会出现在青铜器上?它在试图说明什么?如果您也有同样的疑问与好奇,不妨就继续读下去!兽面纹鬲绘制图,商代中期,上海博物馆读懂饕餮纹,首先要了解一点:饕餮纹没有固定的形制,属于一类纹饰,具有一定的共性,即大眼、有鼻、兽首形、有角或无角,整体对称。

饕餮纹早期的饕餮纹相对来说较简单,后期陆续出现了形形色色的较为复杂的饕餮纹纹饰。

二里头时期镶绿松石铜牌商早期兽面纹爵商早期兽面纹鼎兽面纹斝绘制图,商中期,上海博物馆子龙鼎,商晚期,中国国家博物馆何尊,西周,陕西省宝鸡市青铜器博物馆大克鼎,口沿处兽面纹,颈部饰有三组变形兽面纹西周晚期,上海博物馆关于饕餮纹的原型,至今虽无定论,但是《史记——五帝本纪》中记录了:缙云氏有不才子,贪于饮食,冒于货贿……天下谓之饕餮。

更早一点的《吕氏春秋》中也有:周鼎着饕餮,有首无身,食人未咽,害及己身,以言报更也。

若是将二者融合起来看,不禁猜测:缙云氏那不才子因为贪食噎死,后部落里便以此警醒后人,流传到商代,演化成一类图形,用以提醒:勿贪食、勿贪杯,所以饕餮纹才多出现在青铜食器、酒器上。

有趣的是鉴于此,也有人猜测它的功用是希望使用它的人能多食,胃口好。

除了上面两种着眼于“吃的解读”,还有人认为此图案出现在青铜礼器上,能消灾免祸、辟邪,具有一定的宗教意义。

我是觉得都挺有道理的,哪一种都通。

这也是业余考古的乐趣所在,大家都可以参与解读,只要讲的通就好,而且我们不是做学问,不用过分有理有据,列出诸多条条框框。

古人也不会复活过来指着谁的鼻子大骂:“荒谬之极!”O(∩_∩)O哈哈~言归正传,前面讲过饕餮纹是一类纹饰的通称,所以,饕餮纹细分下来又可分为很多种,我没那么较真,只想粗粗的按三类简单的划分。

从饕餮浅析青铜纹饰之美青铜器表面上的纹饰即可勾勒轮廓,又能起到装饰作用,使器物华美、夺目,重要的是各种造型的纹饰深刻反映了当时的社会生活状况。

本文以青铜器最具代表性的纹饰———饕餮纹为依据,浅析其艺术价值与史料价值。

标签:青铜纹饰;饕餮一、纹饰之美我国青铜器纹饰以凤纹、龙纹、饕餮纹为代表,一眼看去令人望而生畏,有种扑面而来且挥之不去的神秘与森严,显现出恐怖阴森之气氛。

青铜器在古代主要用于祭祀和礼仪活动,追求神圣庄严、肃穆的场面,而对祭祀来说必须要加上“神秘”这一元素,青铜器上各种神秘怪诞的纹饰正是极佳的营造出这一气氛。

主持祭祀的巫师及参加祭祀的人们都坚信这些纹饰形象能够威慑害人的鬼怪并且可与天神对话,或许它们本身即是神灵的化身,将其置于庙堂供奉,神灵就会给人们辟邪、赐福。

这正如原始时期陶器上的纹饰,人类创造设计纹饰,是审美天性使然,表达内心对大自然的认识和意趣。

早期青铜器的纹饰形象来源仍与石器时代的陶纹相关,后来随着夏商王朝的建立,礼制的强化和宗教巫术的发展,使其在美学风格上也发生了重大改变,陶纹的古朴、单纯、写实,演变为怪诞、繁缛、抽象,陶纹给人以质朴、亲近之感,青铜个人以神秘、冷酷之味。

直到西周中后期,青铜器的宗教色彩渐淡,兽面纹趋向明朗简化,逐渐失去神秘的意味。

到春秋战国时期,出现了更多描绘狩猎、宴乐、种植等生活场景的画面纹饰图案。

从青铜器的纹饰变化来看,即便在巫术盛行的殷商、西周,纹饰依然是美化装饰器具的重要手段,只不过在宗教的束缚下,很少有自由发展的空间。

难能可贵的是,在后期的青铜纹饰设计中,逐渐走出了宗教的枷锁,青铜艺术家们充分而自由的发挥,尽可能的表现其才华。

二、饕餮纹自宋朝伊始,先秦出土的青铜器日益增多,封建帝王和贵族百官喜于收藏,便出现了专门研究汇集青铜器的著作,产生金石学。

南宋著名女词人李清照和她的丈夫,都是当时有名的金石学家。

近代涌现出一批金石大家,如唐兰、王国维、罗振玉等,他们的研究大大推进了青铜器造型及纹饰的研究。

中国古代青铜器饕餮纹饰的研究青铜器是中国古代文明的重要象征之一,它不仅具有实用性,还承载着丰富的象征意义。

而其中的饕餮纹饰更是独树一帜,引起了许多学者的关注和研究。

本文将对中国古代青铜器饕餮纹饰的研究进行探讨。

饕餮纹饰最早出现在商代晚期的青铜器上,而在商代中期至西周时期,饕餮纹饰达到了巅峰。

饕餮是一种神秘的神兽,形象独特,具有凶猛的外表,但又寓意着吉祥和祥瑞。

它的形象通常是眼睛突出、鼻子长而尖,身躯庞大,口中有牙齿和舌头,四肢有爪子。

在青铜器上的饕餮纹饰多呈现为镂空或浮雕的形式,传达出一种立体感和生气勃勃的印象。

对于饕餮纹饰的研究主要集中在纹饰的意义和象征性方面。

一般认为,饕餮纹饰是古代王权的象征,代表着帝王的权力和威严。

许多商代后期和西周的青铜器上都可以看到饕餮纹饰,显示了当时王室的权威地位。

饕餮还被视为祥瑞之兽,与丰收和繁荣的寓意联系在一起。

青铜器上的饕餮纹饰也经常与其他纹饰,如云纹、雷纹等结合在一起,形成独特的组合效果。

这些组合纹饰的出现,不仅丰富了青铜器的装饰效果,还传递了更加丰富和深刻的意义。

除了意义和象征性,中国古代青铜器饕餮纹饰的样式和形态变化也是研究的重要内容。

随着历史的发展和社会的变迁,饕餮纹饰的形态逐渐演化。

在商代后期,饕餮纹饰更加夸张和凶猛,爪子和牙齿的数量增加,眼睛形状突出。

而到了西周时期,饕餮纹饰逐渐走向平和和和谐的方向,形象更加简洁和稳重。

这种形态变化既受到了时代背景和审美观念的影响,也体现了人们对于饕餮纹饰的不同表现方式。

中国古代青铜器饕餮纹饰的研究具有重要的历史和艺术价值。

通过对饕餮纹饰的分析和比较,可以了解古代社会的政治、文化和审美观念,丰富我们对于古代文明的认识。

饕餮纹饰作为古代青铜器中的一种重要图案,对于珍贵文物的保护和研究也具有重要的指导意义。

通过深入研究,我们可以更好地理解和传承中国古代文化的精髓,将其发扬光大。

中国古代青铜器饕餮纹饰的研究引言青铜器是中国古代的重要文化遗产之一,而青铜器上的纹饰更是展现了古代文化的独特魅力。

饕餮纹饰是古代青铜器上的一种常见装饰图案,具有丰富的文化内涵和象征意义。

本文将对中国古代青铜器上的饕餮纹饰进行研究,探讨其起源、发展及文化意义。

一、饕餮纹饰的起源饕餮纹饰最早出现在中国西周时期的青铜器上,经过多年的发展演变,最终成为中国古代青铜器上的重要装饰图案之一。

饕餮的起源有多种说法,其中一种说法认为饕餮是一种神话传说中的神兽,形状似豕身虎首,兼具不同动物的特征。

另一种说法认为饕餮是天地万物的象征,代表着丰富的物质和精神生活。

不论其起源如何,饕餮纹饰作为古代青铜器上的装饰图案,具有深厚的文化内涵和历史意义。

二、饕餮纹饰的发展在中国古代的青铜器上,饕餮纹饰有着丰富多样的表现形式,并随着时代的变迁而不断发展演变。

在商代青铜器上,饕餮纹饰常常以浮雕的形式出现,线条简洁流畅,富有动感。

而在西周青铜器上,饕餮纹饰则更加细腻精美,常常与其他纹饰相融合,展现出独特的美感。

而到了春秋战国时期,饕餮纹饰则更加生动多样,常常作为装饰图案出现在青铜器的不同部位,并与其他图案相互交融,在装饰艺术上达到了巅峰。

三、饕餮纹饰的文化意义饕餮纹饰作为古代青铜器上的重要装饰图案,承载了丰富的文化内涵和象征意义。

饕餮被认为是一种神兽,其形象具有神秘的宗教色彩,代表着古代人对神灵的崇拜和崇敬。

饕餮象征着丰富和充盈的意义,在古代青铜器的装饰上,饕餮纹饰常常与其他图案相结合,寓意着家庭的富足和吉祥。

饕餮纹饰还常常出现在古代王室的器物上,具有权力和统治的象征意义,体现了古代社会的等级制度和权力结构。

结语中国古代青铜器上的饕餮纹饰是中国古代文化的瑰宝,其起源、发展和文化意义都体现了古代文明的丰富内涵。

通过对饕餮纹饰的研究,可以更好地理解中国古代文化的多样性和辉煌,也可以更好地传承和弘扬古代文明的精神。

希望未来能有更多的学者对饕餮纹饰进行深入研究,为我们揭开古代文明的神秘面纱,让更多人了解和关注中国古代文化的瑰宝。