第四章_材料热学性能(材料科学基础)

- 格式:ppt

- 大小:193.00 KB

- 文档页数:23

材料的热学性能

材料的热学性能是指材料在热学方面的特性和性能,包括热传导、热膨胀、比热容等。

热学性能对于材料的选择、设计和应用具有重要意义。

在工程领域中,热学性能的优劣直接影响着材料的使用效果和性能表现。

首先,热传导是材料的重要热学性能之一。

热传导是指材料内部热量传递的能力,也可以理解为热量在材料内部的传播速度。

热传导系数是衡量材料热传导性能的重要参数,通常用λ表示。

热传导系数越大,材料的热传导性能越好,热量传递速度越快。

金属材料通常具有较高的热传导性能,而绝缘材料则具有较低的热传导性能。

其次,热膨胀是材料的另一个重要热学性能。

热膨胀是指材料在温度变化时的尺寸变化情况。

一般情况下,材料的热膨胀系数随着温度的升高而增大。

热膨胀性能对于材料在温度变化环境下的应用具有重要影响,尤其是在高温或低温环境下的工程应用中更为显著。

此外,材料的比热容也是其重要的热学性能之一。

比热容是指单位质量材料升高1摄氏度温度所吸收的热量。

比热容越大,材料的热稳定性越好,对温度变化的适应能力越强。

在工程设计中,通常会根据材料的比热容选择合适的材料,以满足工程的热学性能要求。

总的来说,材料的热学性能直接关系到材料的使用效果和性能表现。

在工程实践中,对于不同的工程应用,需要根据具体要求选择具有合适热学性能的材料,以确保工程的稳定性和安全性。

因此,对于材料的热学性能的研究和应用具有重要的意义,也是材料科学领域的重要研究方向之一。

《材料科学基础》教学大纲一、课程基本信息课程名称:材料科学基础课程类别:专业基础课学分:_____总学时:_____适用专业:_____先修课程:_____后续课程:_____二、课程性质与目标(一)课程性质《材料科学基础》是材料类专业的一门重要的学科基础课程,它是连接基础科学与工程应用的桥梁。

通过本课程的学习,学生将掌握材料科学的基本概念、基本理论和基本方法,为后续专业课程的学习和从事材料科学与工程领域的研究、开发和应用工作奠定坚实的基础。

(二)课程目标1、知识目标(1)掌握材料的晶体结构、晶体缺陷、相图、扩散、相变等基本概念和基本理论。

(2)熟悉材料的力学性能、物理性能、化学性能等与材料结构和组织的关系。

(3)了解材料科学领域的最新研究成果和发展动态。

2、能力目标(1)具备运用材料科学的基本理论分析和解决材料工程实际问题的能力。

(2)能够进行材料的成分设计、工艺设计和性能预测。

(3)具有查阅相关文献和资料,获取新知识和新信息的能力。

3、素质目标(1)培养学生的科学思维方法和创新意识。

(2)增强学生的工程意识和实践能力。

(3)提高学生的综合素质和社会责任感。

三、课程内容与要求(一)晶体结构1、晶体学基础(1)掌握晶体的基本概念,如空间点阵、晶胞、晶格常数等。

(2)熟悉晶体的对称性和晶体的分类。

2、金属的晶体结构(1)掌握常见金属的晶体结构类型,如体心立方、面心立方和密排六方结构。

(2)了解金属晶体中的原子堆垛方式和间隙类型。

3、离子晶体结构(1)掌握离子晶体的结构规则和典型离子晶体的结构。

(2)了解离子晶体的配位数和半径比规则。

4、共价晶体结构(1)掌握共价晶体的结构特点和典型共价晶体的结构。

(2)了解共价键的特性和共价晶体的性能。

(二)晶体缺陷1、点缺陷(1)掌握点缺陷的类型,如空位、间隙原子和杂质原子。

(2)熟悉点缺陷的形成能和平衡浓度的计算。

2、线缺陷(1)掌握位错的基本概念,如刃型位错、螺型位错和混合位错。

第4章材料的热学性能.PPT.Convertor作业试比较金属与无机非金属材料的可塑性差异并解释其原因。

P62第22题P62第26题试论述材料热膨胀的微观机制。

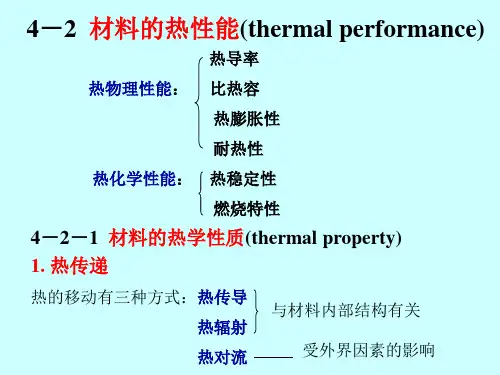

晶体产生双折射现象有什么条件?1第4章材料的热学性质2材料热学性质的本质材料的热学性能包括热容、热膨胀、热传导、热稳定性、熔化和升华等;材料的热学性能的本质,均与晶格热振动有关;晶格热振动晶体点阵中的质点等总是围绕着平衡位置作微波振动,晶格热振动是三维的,可以根据空间力系将其分解成三个方向的线性振动。

各质点热运动的动能的总和,即为该物体的热量,即34.1热容4.1.1热容的概念热容是分子热运动随温度而变化的一个物理量。

热容是物质温度上升1K所需要增加的能量。

温度T时,热容比热容:1克物质的热容J/(k.g)恒压热容Cp大于恒容热容Cv4恒压热容Cp大于恒容热容CvQ为热量,E为内能,H为焓。

54.1.2德拜的比热模型fD为德拜热容函数,θD=hvmax/k称为德拜温度,则德拜热容的表达式(1)当晶体处于较高温度时,德拜热容函数(2)当晶体处于低温时,T远小于θD,取θD/T→∞,则:64.1.3无机材料的热容1)无机材料的热容与材料结构的关系不大,但单位体积的热容却与气孔率有关。

多孔材料因为质量轻,所以热容小,因此提高轻质隔热砖的温度所需要的热量远小于致密的耐火砖(如窑炉用硅藻土砖,泡沫刚玉等)2)较高温度下固体的摩尔热容大约等于构成该化合物各元素原子热容的总和其中ni为元素i的摩尔分数。

74.2无机材料的热膨胀4.2.1热膨胀系数物体体积或长度随温度升高而增大的现象称为热膨胀。

热膨胀系数之线膨胀系数:对于立方晶系等均质晶体,各方向的膨胀系数相同。

体膨胀系数:对于各向异性晶体:84.2无机材料的热膨胀在多晶多相无机材料以及复合材料中,由于各相及各方向的热膨胀系数不同所引起的热应力问题是选材用材的突出矛盾。

一般而言,材料的热膨胀系数小,则材料的热稳定性也越好。

材料科学基础名词解释(全)以下是一些与材料科学基础相关的名词解释:1. 材料科学:研究和应用材料的结构、性能和制备等方面的科学学科。

2. 结构:材料内部的原子、分子、晶格或微结构排列方式。

3. 性能:材料对外部条件的响应和表现,包括力学性能(强度、硬度)、热学性能(热传导性、热膨胀系数)、电学性能(导电性、绝缘性)、磁学性能等。

4. 制备:制备材料的过程,包括合成、加工、改性等步骤。

5. 结构性材料:材料的性能主要由其结构决定,如金属、陶瓷、聚合物等。

6. 功能性材料:材料具有特殊功能和性能,用于特定领域,如半导体材料、光电材料、磁性材料等。

7. 复合材料:由两个以上的材料组合而成,以综合各材料的优点,如纤维增强复合材料、金属-陶瓷复合材料等。

8. 纳米材料:具有纳米尺寸特征的材料,其性能和行为与宏观尺寸材料有显著差异,如纳米颗粒、纳米管、纳米薄膜等。

9. 腐蚀:材料与环境中的化学物质(如氧气、水等)相互作用导致材料失去原有性能的过程。

10. 界面:两种不同材料的接触面,界面性质对材料性能和使用寿命有重要影响。

11. 化学性质:材料在化学反应中的行为,如与酸碱反应、氧化还原反应、水解反应等。

12. 物理性质:材料在物理环境中的行为,如热膨胀、电导率、磁性等。

13. 析晶:材料中晶粒的形成和排列过程。

14. 晶体缺陷:晶体中的不完整或缺失的原子、离子或分子,如晶格缺陷、位错等。

15. 导电性:材料传导电流的能力,通常与材料内自由电子的存在和运动有关。

16. 绝缘性:材料不能传导电流的能力,通常与电子和离子的运动受到限制有关。

17. 改性:通过添加掺杂剂、添加剂或改变处理条件,改变材料的性能和特性。

18. 硬度:材料抵抗局部形变和划伤的能力。

19. 强度:材料抵抗外力破坏的能力。

20. 热处理:通过控制材料的加热和冷却过程,改变材料的组织结构和性能。

这些名词是材料科学基础中常见的,但并不包含所有相关的名词解释。

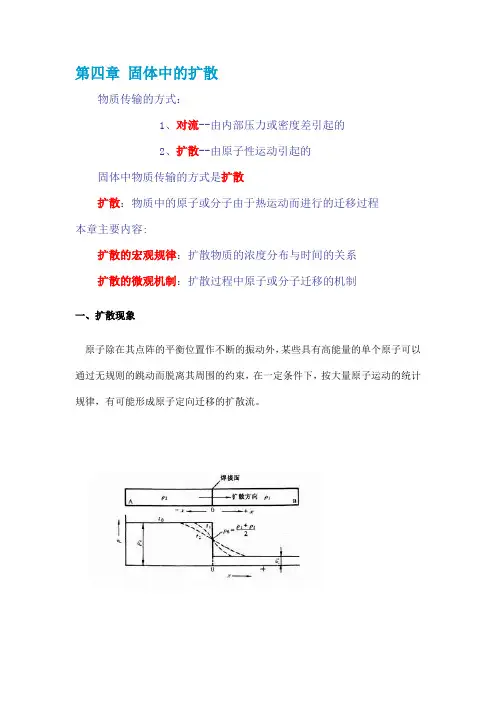

第四章固体中的扩散物质传输的方式:1、对流--由内部压力或密度差引起的2、扩散--由原子性运动引起的固体中物质传输的方式是扩散扩散:物质中的原子或分子由于热运动而进行的迁移过程本章主要内容:扩散的宏观规律:扩散物质的浓度分布与时间的关系扩散的微观机制:扩散过程中原子或分子迁移的机制一、扩散现象原子除在其点阵的平衡位置作不断的振动外,某些具有高能量的单个原子可以通过无规则的跳动而脱离其周围的约束,在一定条件下,按大量原子运动的统计规律,有可能形成原子定向迁移的扩散流。

将两根含有不同溶质浓度的固溶体合金棒对焊起来,形成扩散偶,扩散偶沿长度方向存在浓度梯度时,将其加热并长时间保温,溶质原子必然从左端向右端迁移→扩散。

沿长度方向浓度梯时逐渐减少,最后整个园棒溶质原子浓度趋于一致二、扩散第一定律(Fick第一定律)Fick在1855年指出:在单位时间内通过垂直于扩散方向某一单位截面积的扩散物质流量(扩散通量)与该处的浓度梯度成正比。

数学表达式(扩散第一方程)式中 J:扩散通量:物质流通过单位截面积的速度,常用量钢kg·m-2·s-1D:扩散系数,反映扩散能力,m2/S:扩散物质沿x轴方向的浓度梯度负号:扩散方向与浓度梯度方向相反可见:1), 就会有扩散2)扩散方向通常与浓度方向相反,但并非完全如此。

适用:扩散第一定律没有考虑时间因素对扩散的影响,即J和dc/dx不随时间变化。

故Fick第一定律仅适用于dc/dt=0时稳态扩散。

实际中的扩散大多数属于非稳态扩散。

三、扩散第二定律(Fick第二定律)扩散第二定律的数学表达式表示浓度-位置-时间的相互关系推导:在具有一定溶质浓度梯度时固溶体合金棒中(截面积为A)沿扩散方向的X轴垂截取一个微体积元A·dx,J1,J2分别表示流入和流出该微体积元的扩散通量,根据扩散物质的质量平衡关系,流经微体积的质量变化为:流入的物质量—流出的物质量=积存的物质量物质量用单位时间扩散物质的流动速度表示,则流入速率为,流出速率为∴积存率为积存速度也可以用体质C的变化率表示为比较上述两式,得将Fick第一定律代入得=(D) ——扩散第二方程若扩散系统D与浓度无关,则对三维扩散,扩散第二方程为:(D与浓度,方向无关)1、晶体中原子的跳动与扩散晶体中的扩散是大量原子无规则跳动的宏观统计结果。

《材料科学基础》教学大纲课程名称:材料科学基础学时:48学时学分:3学分课程目标:本课程旨在培养学生对于材料科学的基础知识与理解。

通过学习材料分类、结构、性能以及材料制备和表征的基本原理,学生将掌握材料科学基础知识,为进一步深入学习高级材料科学课程打下坚实的基础。

教学内容:第一章:材料科学概论(2学时)1.1材料科学的发展历程1.2材料在人类社会中的作用和意义1.3材料科学的研究内容和方法第二章:材料结构与性能(10学时)2.1材料的结构层次2.2结晶与非晶材料2.3晶体结构与晶格常数2.4材料的缺陷与缺陷对材料性能的影响2.5材料的力学性能、热学性能、电学性能等基本性能第三章:材料制备与处理(12学时)3.1材料的物质相与相图3.2材料的熔融法制备3.3材料的溶液法制备3.4材料的气相法制备3.5材料的固相反应制备3.6材料的表面处理与改性第四章:材料表征与分析(12学时)4.1材料的显微结构表征4.2材料的物理性能测试与测量4.3材料的化学成分分析4.4材料的表面形态与性质分析4.5材料的晶体结构表征第五章:新材料的发展与应用(12学时)5.1金属材料和合金的发展与应用5.2无机非金属材料的发展与应用5.3有机高分子材料的发展与应用5.4先进功能材料的发展与应用教学方式:本课程采用多种教学方法,包括课堂讲授、案例分析、小组讨论和实验室实践等。

通过理论与实践相结合的教学方式,促进学生对材料科学的深层次理解和应用能力的培养。

考核方式:课程考核主要包括平时成绩和期末考试。

平时成绩占总成绩的30%,包括课堂表现、小组讨论和实验报告等;期末考试占总成绩的70%,考查学生对于课程内容的理解和应用能力。

参考教材:1.王晓琪、李大鹏.材料科学基础[M].高等教育出版社.2.张安生、张雄飞、常凤祥.材料科学概论[M].高等教育出版社.3.陈传锋、郭晓义、沈宏.材料科学与工程导论[M].高等教育出版社.备注:本课程以培养学生的材料科学基础知识和理解能力为主要目标。

《材料科学基础》考试大纲考生可选择化学卷或物理卷化学卷大纲第一章: 晶体结构基础和晶体化学1. 晶体结构与点阵2. 宏观对称性3. 布拉维点阵与晶系4. 点群5. 微观对称性和空间群6. 结构的晶体化学描述第二章: 晶体中的缺陷1. 缺陷的分类2. 点缺陷的符号表示3. 本征缺陷4. 杂质缺陷5. 电子与空穴,施主与受主6. 点缺陷的局域能级7. 点缺陷与氧分压8. 点缺陷生成热力学10.线缺陷和面缺陷的基本概念和分类第三章: 扩散1. Fick定律2. 无规行走3. 扩散机理4. 空位机理的自扩散系数5. 自扩散的活化能与频率因子6. 扩散与杂质浓度的关系7. 非整比化合物的自扩散系数第四章: 固溶体1. 固溶体的概念及分类2. 固溶体生成热力学3. 置换固溶体4. 组份缺陷型固溶体5. 固溶体的研究方法6. 固溶体的相图第五章: 相转变1. 重构型相变和移位型相变2. 相转变的热力学分类3. 相转变的动力学4. 晶体化学与相转变第六章: 离子导体和固体电解质1. 典型的离子晶体2. 固体电解质3.β-Al2O3离子导体4. 阴离子导体第七章:磁性材料1.磁性材料分类2.磁性材料的结构与性质物理卷大纲第一章、材料结构的基本知识1.原子结构2.原子结合键3.原子排列方式4.晶体材料的组织第二章、材料中的晶体结构1.晶体学基础2.纯金属的晶体结构3.离子晶体的结构4.共价晶体的结构第三章、晶体缺陷1.点缺陷2.位错的基本概念3.位错的能量及交互作用4.晶体中的界面第四章、材料的相结构及相图1.材料的相结构2.二元相图及其类型3.复杂相图分析4.相图的热力学基础5.三元系相图及其类型第五章、材料的凝固与气相沉积1.材料凝固时晶核的形成2.材料凝固时晶体的生长3.固溶体合金的凝固4.共晶合金的凝固5.制造工艺与凝固组织6.用凝固法材料的制备技术7.材料非晶态8.材料的气-固转变9.气相沉积法的材料制备技术第六章、扩散与固体相变1.扩散定律及其应用2.扩散机制3.影响扩散的因素与扩散驱动力4.几个特殊的有关扩散的实际问题5.固态相变中的形核6.固态相变的晶体成长7.扩散型相变8.无扩散相变第七章、材料的变形与断裂1.金属变形概述2.金属的弹性变形3.滑移与孪晶变形4.单晶体的塑性变形5.多晶体的塑性变形6.纯金属的变形强化7.合金的变形与强化8.冷变形金属的组织与性能9.金属的断裂10.冷变形金属的回复阶段11.冷变形金属的再结晶12.金属的热变形、蠕变与超塑性13.陶瓷晶体的变形第八章、固体材料的电子结构与物理性能1.固体的能带理论2.半导体3.材料的磁性4.材料的光学性能5.材料的热学性能6.功能材料举例。

材料科学基础第二版答案材料科学基础是材料科学与工程专业的入门课程,它为学生提供了材料科学的基本概念、原理和知识体系。

本文档将为您提供材料科学基础第二版的答案,希望能够对您的学习和教学有所帮助。

第一章,材料科学基础概论。

1. 什么是材料科学?材料科学是研究材料的结构、性能、制备和应用的学科,它涉及金属、陶瓷、高分子材料等各种材料的研究和开发。

2. 材料的分类有哪些?材料可以分为金属材料、无机非金属材料和有机高分子材料三大类,每一类又可以进一步细分。

3. 材料的性能指标有哪些?材料的性能指标包括力学性能、物理性能、化学性能、热学性能等多个方面。

第二章,晶体结构。

1. 什么是晶体?晶体是由原子或分子按一定的规则排列而成的固体,具有规则的几何形状和周期性的结构。

2. 晶体结构的分类有哪些?晶体结构可以分为离子晶体、共价晶体、金属晶体和分子晶体四种类型,每一种类型都有其特定的结构特点和性质。

3. 晶体缺陷对材料性能有何影响?晶体缺陷会对材料的机械性能、热学性能、电学性能等产生影响,了解晶体缺陷对材料设计和制备具有重要意义。

第三章,材料的物理性能。

1. 材料的密度如何影响其性能?材料的密度直接影响其质量和体积,对材料的力学性能、热学性能等有重要影响。

2. 材料的热膨胀系数是什么?材料的热膨胀系数是材料在温度变化时长度变化的比例,对材料的热胀冷缩性能有重要影响。

3. 材料的导热性能和电导率有何关系?材料的导热性能和电导率都与材料内部的电子、原子结构密切相关,了解二者之间的关系对材料的应用具有指导意义。

第四章,材料的力学性能。

1. 材料的弹性模量是什么?材料的弹性模量是材料在受力时表现出的弹性变形能力,是衡量材料刚度的重要参数。

2. 材料的屈服强度和抗拉强度有何区别?材料的屈服强度是材料在受力时开始产生塑性变形的应力值,而抗拉强度是材料在拉伸断裂时所承受的最大应力值。

3. 材料的硬度测试方法有哪些?材料的硬度测试方法包括布氏硬度、洛氏硬度、维氏硬度等多种方法,每种方法都有其适用的范围和特点。

材料科学基础复习提纲一、介绍材料科学基础A. 定义材料科学基础B. 材料科学的重要性C. 材料科学的发展历程二、材料分类与结构A. 材料的分类1. 金属材料2. 陶瓷材料3. 高分子材料4. 复合材料B. 材料的结构1. 晶体结构2. 非晶体结构3. 结晶缺陷三、材料的力学性能A. 弹性力学1. 应变与应力的关系2. 弹性模量B. 塑性力学1. 屈服强度与延展性的关系2. 硬度与韧性的关系C. 断裂力学1. 断裂模式2. 断裂韧性四、材料的热学性能A. 热膨胀性B. 热导性C. 热传导五、材料的电学性能A. 导电材料与绝缘材料B. 电导率与电阻C. 介电材料六、材料的磁学性能A. 磁性材料与非磁性材料B. 磁导率与磁饱和强度C. 磁性材料的应用七、材料的光学性能A. 透明材料与非透明材料B. 折射率与反射率C. 光学材料的应用八、材料的化学性能A. 腐蚀性B. 氧化性C. 降解性九、材料的加工与制备A. 熔融法B. 溶剂法C. 沉淀法十、材料的表面处理与性能改性A. 表面处理技术1. 打磨与抛光2. 镀层与涂料B. 性能改性技术1. 合金化2. 掺杂十一、材料选择与设计A. 功能需求与材料选择B. 材料设计原则C. 材料性能测试与评估结论以上是材料科学基础复习提纲的大致内容,通过对材料科学的分类、结构以及不同性能的介绍,有助于加深对材料科学基础知识的理解与掌握。

在学习和研究材料科学时,还需要了解材料的加工与制备过程、表面处理与性能改性技术,同时掌握材料选择与设计的方法和原则。

材料科学基础的复习与掌握是深入学习材料科学和进行材料研究的重要一步。

胡赓祥第三版材料科学基础:知识点归纳、

课后答案与复习

本文档旨在提供胡赓祥第三版《材料科学基础》的知识点归纳、课后答案与复习内容。

以下是该书的主要内容概述:

知识点归纳

1. 材料科学基础概述

2. 结晶学基础

3. 缺陷与杂质

4. 变形与强化机制

5. 相图与相变

6. 织构与晶界

7. 金属材料

8. 无机非金属材料

9. 硬质材料

10. 高分子材料

11. 复合材料

12. 材料表面与界面

13. 材料的物理性能

14. 材料的力学性能

15. 材料的热学性能

16. 材料的电学性能

17. 材料的磁学性能

18. 材料的光学性能

课后答案与复习

每个章节结束后都附有相应的课后习题。

以下是部分习题的答案与复习重点:

1. 习题1:答案是...

- 重点复习内容:...

2. 习题2:答案是...

- 重点复习内容:...

3. 习题3:答案是...

- 重点复习内容:...

总结

《胡赓祥第三版材料科学基础:知识点归纳、课后答案与复习》提供了该书的知识点归纳、课后答案与复习内容,帮助读者更好地

理解和掌握材料科学基础知识。

通过复习重点内容和完成习题,读

者可以提高对材料科学的理解和应用能力。

(以上为简短回答,不涉及具体内容)。