实验心理学情绪动机归因(ppt)

- 格式:ppt

- 大小:658.00 KB

- 文档页数:53

社会心理学实验三归因一、原理介绍归因,即归结行为的原因,指个体根据有关信息、线索对行为原因进行推测与判断的过程。

人们在社会认知过程中,常常发生归因现象,即对他人或自己的所作所为进行分析,指出其性质推论其原因。

归因是人类的一种普遍需要,每个人都有一套从其本身经验归纳出来的行为原因与其行为之间的联系的看法和观念。

心理学家维纳对行为结果的归因进行了系统探讨,并把归因分为三个维度:内部归因和外部归因(内外源),稳定性归因和非稳定性归因(稳定性),可控制归因和不可控制归因(可控性)。

如将行为归因于人格、品质、动机、态度、情绪、心境以及努力程度等个人特征,称之为内归因。

如果将行为原因归于背景、机遇、他人影响、工作任务难度等外部条件,称之为外归因或情境归因。

在许多情境中,行为与事件之发生并非由内因或外因单一因素引起,而兼有二者的影响,这种归因称之为综合归因。

对某些人来说,个人生活中多数事情的结果取决于个体在做这些事情时的努力程度,所以他相信自己能够对事情发展与结果进行控制,此类人的控制点在个人的内部,称为内控者。

认为个体生活中的多数事情的结果是个人不能控制的各种外部力量作用的结果,他们相信社会的安排,相信命运和机遇等因素决定了自己的状况,而个人努力无济于事,这类人倾向于放弃对自己生活的责任,控制点在个人的外部,称为外控者。

由于内控者与外控者理解的控制点来源不同,因而他们对待事物的态度与行为方式也不相同。

内控者相信自己能发挥作用,面对可能的失败也不怀疑未来可能会有所改善,面对困难情境,能付出更大努力,加大工作投入。

而外控者看不到个人努力与行为结果的积极关系,面对失败与困难,往往推卸责任于外部原因,不去寻找解决问题的办法,而是企图寻求救援或是赌博式的碰运气,他们倾向于以无助、被动的方式面对生活。

在成败归因中,成功时个体倾向于内归因,失败时个体很少用个人特征来解释,而倾向于外归因。

成功内归因有利于自我价值的确定,失败外归因会减少自己对失败的责任则表现出一种自我防卫。

第十章 情绪关键词习得性失助 耶克斯-道森定律 图片联想实验 归因理论 损失厌恶 心境形容词核对表 情绪-心境测查量表 维量等级量表 分化情绪量表 三维模式图 最大限度辨别面部肌肉运动编码系统 条件性情绪技术 双跑道程序 情绪诱导法 时间抽样技术课程讲义第一节 情绪的产生和获得一、情绪的产生——沙赫特的实验(一)实验背景(1) 詹姆斯和兰格提出情绪发生依赖于能引起个体生理反应的刺激,即刺激引起生理反应,而生理反应引起情绪,生理反应是情绪产生的直接原因。

(2) 坎农进一步指出这种生理反应就是刺激所引起的神经冲动向丘脑部位的传递。

巴德则验证了丘脑在情绪产生中的作用。

(3) 阿诺德提出对外部环境的认知评价是情绪产生的直接原因,认知-评估作用产生于有机体生理反应、情绪体验和采取某种行动之前。

(4) 伊扎德为代表的研究者认为情绪是在适应环境的过程中逐步发生的,环境因素十分复杂,因此任一情绪体验的产生都可能是由环境中的不同因素引起的。

(5) 沙赫特和辛格的实验思路在这样一种争论的背景下出台,他们希望在实验中分别对生理、认知和环境三因素进行控制,研究它们对情绪产生的综合作用。

(二)实验过程第一步:使所有被试的生理唤醒状态相同。

第二步:诱使三组被试对自己的生理状态作出不同的认知解释。

第三步:使被试处在不同的环境中。

实验者观察这两种环境下各组被试的情绪反应。

(三)实验结果被试的情绪反应受到认知、生理状态和环境的共同作用,其中认知因素对情绪的产生起关键作用。

二、情绪的先天获得——哈罗的实验(一)实验背景(1) 情绪的先天论者认为,爱是天生的需要;而行为主义者认为爱总是和解决饥饿、干渴和避免痛苦这些基本需要相联系,婴儿对母亲的爱不过是对食物需要的副产品。

(2) 哈罗设想,如果行为主义的情绪习得论是正确的,那么幼猴理应对满足其生理需要的事物产生依恋;而如果爱是先天的需要,那么幼猴的依恋对象就不一定是食物提供者。

(二)实验方法第一步:实验者制作了两只代理母猴,其中木制母猴能够提供接触安慰,而铁丝母猴则不能够。

教育心理学第八章学习动机学习动机的概述学习动机理论学习动机的激发与培养第一节学习动机概述:一、动机的性质及相关概念(一)动机的性质动机是指引起个体活动、维持已引起的活动,并指引该活动朝向某一目标的心理倾向。

(二)动机的功能引发功能、指向功能、维持功能(三)动机的成分内在的需要、外在的诱因二、学习动机及其分类(一)学习动机学习动机是指引起学生学习活动、维持学习活动,并指引学习活动趋向教师所设定的目的的心理倾向。

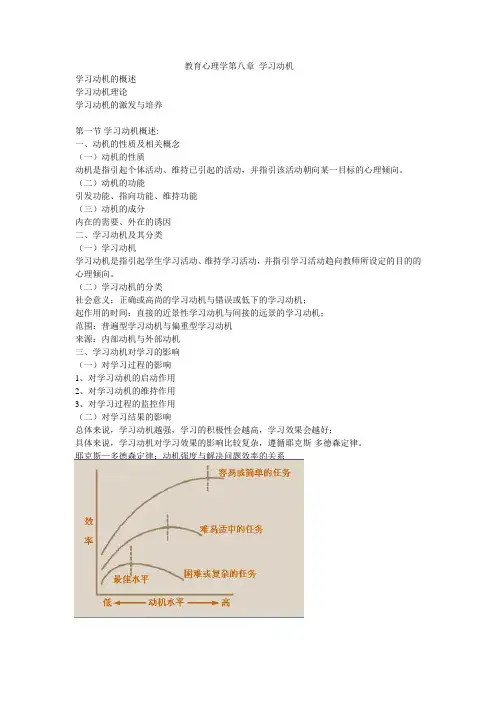

(二)学习动机的分类社会意义:正确或高尚的学习动机与错误或低下的学习动机;起作用的时间:直接的近景性学习动机与间接的远景的学习动机;范围:普遍型学习动机与偏重型学习动机来源:内部动机与外部动机三、学习动机对学习的影响(一)对学习过程的影响1、对学习动机的启动作用2、对学习动机的维持作用3、对学习过程的监控作用(二)对学习结果的影响总体来说,学习动机越强,学习的积极性会越高,学习效果会越好;具体来说,学习动机对学习效果的影响比较复杂,遵循耶克斯-多德森定律。

耶克斯—多德森定律:动机强度与解决问题效率的关系第二节学习动机理论一、行为主义的学习动机理论(强化动机理论)(一)强化动机理论的基本观点他们认为,动机是由外部刺激引起的一种对行为的冲动力量,并特别重视用强化来说明动机的引起与作用。

在他们看来,人的某种学习倾向完全取决于先前的这种学习行为与刺激因强化而建立起来的稳定联系,强化可以使人在学习过程中增强某种反应发生的频率和强度。

由于行为主义学习理论的核心概念是刺激与反应之间的联结,因此,在他们看来,不断强化可以使这种联结得到加强和巩固。

按照这种观点,任何学习行为都是为了获得某种报偿。

因此,他们主张,在学习活动中,应采取各种外部手段如奖赏、赞扬、评分等方式,激发学生的学习动机,引起其相应的学习行为。

(二)行为主义学习动机理论在教育上的意义1、只重视外部诱因的控制,无从培养学生的学习热情2、寻求奖励、逃避惩罚的想法对全体学生都不利3、手段目的化的结果不利于学生个性的发展4、短暂的功利取向不易产生学习迁移二、人本主义学习动机理论(一)人本主义学习动机理论的基本观点动机是人性成长发展的基本内在原动力。

心理归因方式实验报告1. 引言心理归因是指个体对某一事件发生的原因进行解释的过程。

在心理学中,对事件产生归因的方式有两种主要的观点:内部归因和外部归因。

内部归因是将事件的原因归于自身的内在因素,外部归因则是将事件的原因归于外在环境的因素。

心理归因方式实验旨在探究个体在面对成功或失败时的心理反应,并观察其归因方式的差异。

2. 实验设计本实验采用单因素被试设计,自变量为成功或失败的任务结果,因变量为被试的心理归因方式。

共招募了80名大学生作为被试者,均为正常人群。

实验过程分为以下几个步骤:2.1 被试者基本情况调查在实验开始前,我们先对被试者进行基本情况的调查,包括年龄、性别、学历等基本信息,以了解被试者的背景情况。

2.2 实验任务被试者根据指导完成两个任务,一个为成功任务,一个为失败任务。

成功任务要求被试者在规定时间内解决一系列难题,而失败任务则人为设置一些困难和障碍,导致被试者无法成功完成。

2.3 归因方式测量完成任务后,被试者需要填写一份调查问卷,问卷中包括对任务结果的归因方式的评估。

被试者需要在问卷中根据自己的感受选择对任务结果归因的程度,包括内部归因和外部归因。

3. 结果分析根据问卷数据,我们对被试者的心理归因方式进行统计分析。

统计结果显示,在成功任务中,有70%的被试者倾向于将成功归因于自身能力,属于内部归因;而在失败任务中,有60%的被试者将失败归因于外部因素,属于外部归因。

通过统计分析,我们发现成功任务中的内部归因比例显著高于外部归因,而失败任务中的外部归因比例显著高于内部归因。

4. 结论本次实验的结果表明,个体在面对成功时更倾向于将其归因于自身能力,而在面对失败时更倾向于将其归因于外部因素。

这与心理学中的归因理论相一致,也与人类的自我保护机制相关。

这种心理归因方式的差异可能会影响个体的情绪、行为以及对未来事件的预期,因此在心理治疗和教育等领域中有一定的借鉴意义。

然而,本实验还存在一些限制。