第六讲动机理论

- 格式:ppt

- 大小:408.00 KB

- 文档页数:40

心理学中八种关于动机的理论一、动机的理论(一)动机的本能理论1、本能概念:个体生而具有的,程序化的行为模式或行为倾向。

2、弗洛伊德:生的本能和死的本能。

2.1生的本能:力比多(libido),弗洛伊德用力比多这个词来概括一系列行为和动机现象。

如饮食、性、自爱、他爱等个人所从事的任何愉快的活动。

2.2死的本能:萨那托斯(thanatos),像仇恨、侵犯和自杀等都是死的本能。

3、弗洛伊德把心理结构比作冰山,露出水面的小部分为意识领域,水面下的大部分为无意识领域。

这个无意识的大部分是冲动、被压抑的愿望和情感。

4、弗洛伊德采用自由联想、释梦等方法来揭示无意识的动机过程。

(二)动机的驱力理论驱力是指由机体的生理需要所唤起的一种紧张状态,它能激发个体采取行动,恢复体内平衡。

1、1918年,伍德沃斯在《动力心理学》一书中首次提出了内驱力概念。

1、赫尔:原始性内驱力和继发性内驱力。

2.1原始性内驱力,同生物需要状态相伴随,并与有机体的生存有密切的联系。

2.2继发性内驱力,指情景而言,后天社会性需要而产生的驱力。

(三)动机的强化理论1、斯金纳正强化、负强化。

1.1正强化,积极强化,当在环境中增加某种刺激,有机体反映概论增加。

1.2负强化,消极强化,当某种刺激在环境中减少或消失,使行为反应概率增加,这种刺激便是负强化,是有机体力图避开的那种刺激。

2、强化的安排:2.1立即强化与延缓强化2.1.1立即强化,个体出现正确反应后,立即给予奖赏,其效果较佳。

2.1.2延缓强化,正确反应出现后,过一段时间再给奖赏,其效果较差。

2.2连续强化和部分强化2.2.1连续强化,只要个体做出正确反应,均给予强化,这种强化方式不仅不经济,而且一旦取消强化,其学到的行为很快消退。

2.2.2部分强化,只在部分正确反应之后给予强化,如果部分强化适度,就可以达到或超过连续强化的学习效果。

3、强化理论的应用。

3.1经过强化的行为趋向于重复发生。

3.2要依照强化对象的不同采用不同的强化措施3.3小步子前进,分阶段设立目标,并对目标予以明确规定和表述。

课时安排:2课时教学目标:1. 知识与技能:了解动机理论的基本概念,掌握不同动机理论的主要观点。

2. 过程与方法:通过案例分析和小组讨论,提高学生运用动机理论分析实际问题的能力。

3. 情感、态度与价值观:培养学生对动机理论研究的兴趣,树立正确的价值观和人生观。

教学重点:1. 动机理论的基本概念。

2. 不同动机理论的主要观点。

教学难点:1. 理解动机理论在实际问题中的应用。

2. 分析和评价不同动机理论的优缺点。

教学准备:1. 教学课件。

2. 案例资料。

3. 小组讨论表格。

教学过程:第一课时一、导入1. 提问:什么是动机?动机在人们的行为中扮演什么角色?2. 学生分享自己的理解。

二、新课讲授1. 动机理论的基本概念- 解释动机的定义和作用。

- 介绍动机理论的研究背景和发展历程。

2. 不同动机理论的主要观点- 需求理论:马斯洛需求层次理论、赫茨伯格双因素理论。

- 行为主义动机理论:强化理论、期望理论。

- 心理动力理论:弗洛伊德心理分析理论、自我决定理论。

三、案例分析1. 提供案例:某公司员工工作积极性不高,业绩不佳。

2. 学生分组讨论,分析案例中员工的动机问题。

3. 各小组汇报讨论结果,教师点评。

四、课堂小结1. 总结本节课所学内容。

2. 强调动机理论在实际问题中的应用价值。

第二课时一、复习导入1. 回顾上节课所学内容,提问学生动机理论的基本概念和主要观点。

2. 学生回答,教师点评。

二、深入探讨1. 讨论不同动机理论的优缺点。

- 需求理论的优缺点。

- 行为主义动机理论的优缺点。

- 心理动力理论的优缺点。

2. 学生分组讨论,分享自己的观点。

三、实际应用1. 提供案例:如何提高学生的学习动机?2. 学生分组讨论,提出解决方案。

3. 各小组汇报讨论结果,教师点评。

四、课堂小结1. 总结本节课所学内容。

2. 强调动机理论在实际问题中的应用价值。

五、课后作业1. 阅读相关动机理论书籍或文章。

2. 分析身边的一个动机问题,运用所学理论进行分析。

心理学中八种关于动机的理论一、动机的理论(一)动机的本能理论1、本能概念:个体生而具有的,程序化的行为模式或行为倾向。

2、弗洛伊德:生的本能和死的本能。

2.1生的本能:力比多(libido),弗洛伊德用力比多这个词来概括一系列行为和动机现象。

如饮食、性、自爱、他爱等个人所从事的任何愉快的活动。

2.2死的本能:萨那托斯(thanatos),像仇恨、侵犯和自杀等都是死的本能。

3、弗洛伊德把心理结构比作冰山,露出水面的小部分为意识领域,水面下的大部分为无意识领域。

这个无意识的大部分是冲动、被压抑的愿望和情感。

4、弗洛伊德采用自由联想、释梦等方法来揭示无意识的动机过程。

(二)动机的驱力理论驱力是指由机体的生理需要所唤起的一种紧张状态,它能激发个体采取行动,恢复体内平衡。

1、1918年,伍德沃斯在《动力心理学》一书中首次提出了内驱力概念。

1、赫尔:原始性内驱力和继发性内驱力。

2.1原始性内驱力,同生物需要状态相伴随,并与有机体的生存有密切的联系。

2.2继发性内驱力,指情景而言,后天社会性需要而产生的驱力。

(三)动机的强化理论1、斯金纳正强化、负强化。

1.1正强化,积极强化,当在环境中增加某种刺激,有机体反映概论增加。

1.2负强化,消极强化,当某种刺激在环境中减少或消失,使行为反应概率增加,这种刺激便是负强化,是有机体力图避开的那种刺激。

2、强化的安排:2.1立即强化与延缓强化2.1.1立即强化,个体出现正确反应后,立即给予奖赏,其效果较佳。

2.1.2延缓强化,正确反应出现后,过一段时间再给奖赏,其效果较差。

2.2连续强化和部分强化2.2.1连续强化,只要个体做出正确反应,均给予强化,这种强化方式不仅不经济,而且一旦取消强化,其学到的行为很快消退。

2.2.2部分强化,只在部分正确反应之后给予强化,如果部分强化适度,就可以达到或超过连续强化的学习效果。

3、强化理论的应用。

3.1经过强化的行为趋向于重复发生。

3.2要依照强化对象的不同采用不同的强化措施3.3小步子前进,分阶段设立目标,并对目标予以明确规定和表述。

动机理论概述一、本能理论弗洛伊德的精神分析心理学从本能出发解释人的行为动机。

他认为,人有两种本能:一是生的本能,弗洛伊德称之为“利比多”,它代表着爱和建设的力量,指向于生命的生长和增进。

二是死的本能,弗洛伊德称之为“达那多斯”,它代表恨和破坏的力量,表现为求死的欲望。

死的本能有内向与外向之分。

当冲动指向内部的时候,人们就会限制自己的力量,惩罚折磨自己,变成受虐狂,并在极端的时候毁灭自己;当冲动指向外部的时候,人们就会表现出破坏、损害、征服和侵犯他人的行为。

二、驱力理论所谓驱力理论,指的是当有机体的需要得不到满足时,便会在有机体的内部产生所谓的内驱力刺激,这种内驱力的刺激引起反应,而反应的最终结果则使需要得到满足。

例如,进食的需要得不到满足,便会产生内驱力刺激,推动有机体采取最终使食物摄入体内的行为。

一旦需要满足之后,也就使内驱力刺激平息。

所以驱力理论时常又被称之为驱力还原论或需要满足论。

这种理论观点认定:当有机体的生理需要得不到满足时,就会驱使有机体采取有意的行为去纠正这些身体的缺失或障碍。

可以认为,使驱力降低是行为发生的主要原因。

三、需要层次理论人本主义心理学家马斯洛坚持反对一切人类动机都可以用剥夺、驱力和强化来解释的观点。

他致力于对人的动机研究,认为人有5种基本的需要,按其满足的先后依次排列成一个层次。

在这一层次中,最基础的生理方面的需要,即对食物、水、空气等的需要;在生理需要得到基本满足之后,便出现安全或保护的需要;随后出现对爱、感情、归属的需要;接着出现对尊重、价值或自尊的需要;在上述这些低一级的需要得到基本满足之后,最后剩下的便是对自我实现的需要。

所谓自我实现,就是使自己更完备、更完美,能够更充分地使用自己具有的能力和技能。

马斯洛认为,人的绝大部分时间和精力都用于旨在实现最基本的但又尚未满足的需要上,当这些需要或多或少得以实现后,人才能越来越注意到更高层次的需要。

他认为,在这些需要中,前四种是缺失性需要,它们对生理和心理的健康是很重要的,必须得到一定程度的满足,但一旦得到满足时,由此而产生的动机就失消失。

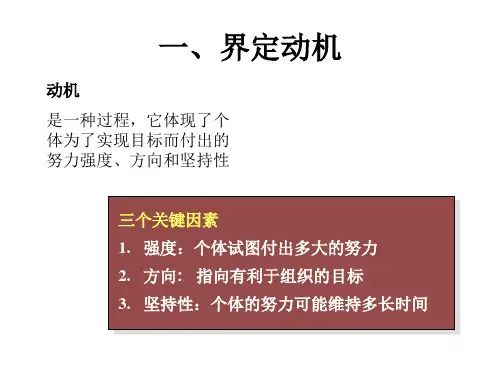

动机的理论到概念动机理论是指人们产生和维持一定行为的内在动力和目标导向的过程。

理解动机理论对于个体的心理状态和行为表现有着重要意义,也对教育、组织管理、人力资源等领域有指导作用。

本文将围绕动机的理论进行阐述,并从不同角度讨论其概念、特点和影响因素。

首先,动机的概念可以从不同的视角进行解读。

从心理学角度来看,动机是指个体的内在需要或欲望,推动其进行一定行为的力量。

从行为学角度来看,动机是指外部的奖励或惩罚对个体行为产生的影响。

从社会心理学角度来看,动机是指个体追求社会认同或满足他人期望的心理动力。

综合上述角度,可以将动机定义为一种内外因素共同作用下,推动个体行为的心理力量。

其次,动机具有以下特点。

首先,动机是个体内心活动的产物,是一种内在的心理过程。

个体内部的需要、欲望和期望形成了动机。

其次,动机是行为的内因,是个体产生行动的原动力。

个体的动机决定了其行为的目标和导向。

第三,动机与行为之间存在着联系和影响。

动机可以激励和引导个体的行为,而行为反过来可以满足和影响个体的动机。

最后,动机是可以受到内外因素的影响和调节的。

内部的心理状态、个体的认知和情感、外部的奖励和惩罚等因素都可以影响个体的动机产生和转变。

同时,动机的形成和发展受到多种因素的影响。

首先,个体的基本需要是动机的起点。

马斯洛的需求层次理论提出了人类基本需要的层次结构,包括生理需求、安全需求、社交需求、尊重需求和自我实现需求。

不同的需求可以激发不同的动机。

其次,个体的认知和期望也会影响动机的形成。

个体对于行为的认知评估和期望结果的预期,将影响动机的强度和方向。

另外,社会文化因素也对个体的动机产生影响。

个体在不同文化背景中接受到的观念、价值观和期望,会对其动机产生影响。

总结起来,动机理论关注个体行为背后的内在动力和目标导向的心理过程。

理解动机理论对于个体心理状态和行为的分析和引导具有重要意义。

动机的概念可以从心理学、行为学和社会心理学的角度进行解读。

心理学中的动机理论与动力激励动机理论与动力激励是心理学中重要的研究领域,它们关注人类行为背后的内在驱动。

本文将详细探讨动机理论与动力激励的概念、重要性以及应用。

一、动机理论的概念1. 动机的定义:动机是指个体实现某种目标的内在驱动力。

它可以促使个体主动行动,并保持行动的持续性。

2. 动机理论的重要性:动机理论帮助我们理解人类行为的原因和动力,进而指导我们如何激励自己和他人提高工作效率和取得成功。

二、经典动机理论1. 马斯洛的需求层次理论:- 生理需求:食物、水、空气等基本需求。

- 安全需求:保护、安全、稳定等需要。

- 社交需求:关系、友谊、社会认同等需要。

- 尊重需求:自尊、自信、成就等需要。

- 自我实现需求:追求个人潜力、自我发展等需要。

2. 赫兹伯格的双因素理论:- 动机因素:为了满足内在需求,如成就感、认可等。

- 卫生因素:为了避免失去满足基本需求所带来的不满,如薪酬、工作条件等。

三、现代动机理论1. 自我决定理论:人们会在满足三个基本需求(自主性、能力、关联)的情况下更加积极主动地参与活动。

2. 期望理论:人们会基于期望和价值判断预期行为的选择。

预期行为的价值越高,动机越强烈。

3. 成就动机理论:个体在面临挑战和获得成就时产生内在动机。

四、动力激励的重要性1. 提高工作表现:动力激励可以增加个体的工作动力,提高工作表现和生产力。

2. 满足个体需求:通过激励措施满足个体的需求,如奖励制度、晋升机会等,可以提高员工满意度和忠诚度。

3. 完成目标:动力激励可以督促个体朝着目标努力,克服困难,实现自身发展。

五、动力激励的应用1. 奖励制度:建立公正且有吸引力的奖励制度,以满足个体的成就需求,鼓励个体积极投入工作。

2. 职业生涯规划:帮助个体制定明确的目标,并提供发展机会和培训,使其能够在事业中获得成长和晋升的动力。

3. 创造支持性的工作环境:建立支持性的领导风格、良好的团队氛围以及合理的工作压力,以激发员工的积极性和工作动力。