普通物理实验

- 格式:ppt

- 大小:2.08 MB

- 文档页数:28

实验一扭摆法测定物体转动惯量转动惯量是刚体转动时惯性大小的量度,是表明刚体特性的一个物理量.刚体转动惯量除了与物体质量有关外,还与转轴的位置和质量分布(即形状、大小和密度分布)有关。

如果刚体形状简单,且质量分布均匀,可以直接计算出它绕特定转轴的转动惯量。

对于形状复杂,质量分布不均匀的刚体,计算将极为复杂,通常采用实验方法来测定,例如机械部件,电动机转子和枪炮的弹丸等。

转动惯量的测量,一般都是使刚体以一定形式运动,通过表征这种运动特征的物理量与转动惯量的关系,进行转换测量.本实验使物体作扭转摆动,由摆动周期及其它参数的测定计算出物体的转动惯量。

一、实验目的1、用扭摆测定几种不同形状物体的转动惯量和弹簧的扭转常数,并与理论值进行比较。

2、验证转动惯量平行轴定理。

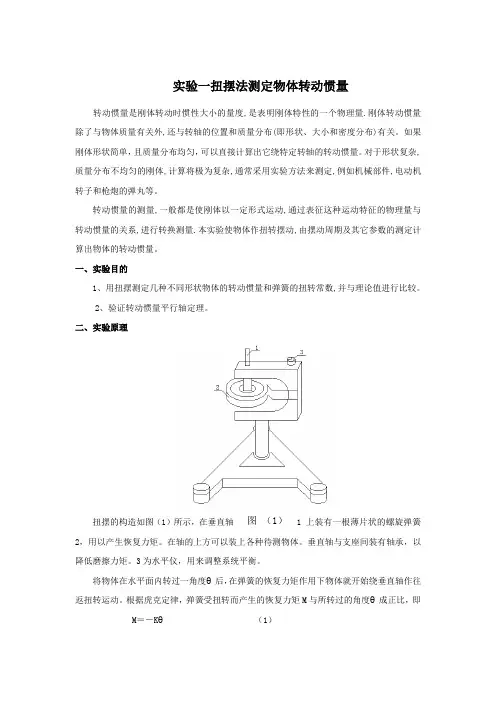

二、实验原理扭摆的构造如图(1)所示,在垂直轴1上装有一根薄片状的螺旋弹簧2,用以产生恢复力矩。

在轴的上方可以装上各种待测物体。

垂直轴与支座间装有轴承,以降低磨擦力矩。

3为水平仪,用来调整系统平衡。

将物体在水平面内转过一角度θ后,在弹簧的恢复力矩作用下物体就开始绕垂直轴作往返扭转运动。

根据虎克定律,弹簧受扭转而产生的恢复力矩M 与所转过的角度θ成正比,即 M =-K θ (1)图 (1)式中,K 为弹簧的扭转常数,根据转动定律 M =I β式中,I 为物体绕转轴的转动惯量,β为角加速度,由上式得 IM=β (2) 令 I2K=ω,忽略轴承的磨擦阻力矩,由式(1)、(2)得θωθθβ222-=-==I Kdtd 上述方程表示扭摆运动具有角简谐振动的特性,角加速度与角位移成正比,且方向相反。

此方程的解为:θ=Acos(ωt +φ)式中,A 为谐振动的角振幅,φ为初相位角,ω为角速度,此谐振动的周期为 KITπωπ22==(3) 由式(3)可知,只要实验测得物体扭摆的摆动周期,并在I 和K 中任何一个量已知时即可计算出另一个量。

本实验用一个几何形状规则的物体,它的转动惯量可以根据它的质量和几何尺寸用理论公式直接计算得到,再算出本仪器弹簧的扭转常数K 值。

大学普通物理实验报告模板实验名称:实验目的:本次实验的目的是验证牛顿第二定律,即物体的加速度与作用力成正比,与质量成反比。

通过实验,我们能够更好地理解牛顿第二定律的基本原理,并掌握实验操作技能。

实验器材:实验器材包括:电子秤、砝码、滑块、滑轨、支架、砝码等。

实验步骤:1. 安装好实验装置,确保滑块紧贴滑轨。

2. 将电子秤调零,并记录电子秤读数。

3. 将砝码挂在支架上,作为阻力。

4. 将滑块置于支架上,并调节阻力大小,使滑块做匀速运动。

5. 记录滑块的质量、阻力、速度等数据。

6. 在滑块上添加砝码,改变滑块的质量,重复实验步骤4-5。

7. 记录每次实验的数据,并进行分析。

实验结果:通过实验数据的分析,我们发现滑块的加速度与作用力成正比,与质量成反比。

具体数据如下表所示(单位:g):| 质量(kg)| 阻力(N)| 加速度(m/s²)| 加速度与质量的比值(m/s²/kg)| 加速度与阻力的比值(m/s²/N)|| --- | --- | --- | --- | --- || 0.1 | 0.5 | 5.0 | 50.0 | 1.0 || 0.2 | 1.0 | 2.5 | 50.0 | 0.5 || 0.3 | 1.5 | 2.5 | 57.1 | 0.433 || ... | ... | ... | ... | ... |实验结论:通过本次实验,我们验证了牛顿第二定律的基本原理,即物体的加速度与作用力成正比,与质量成反比。

实验数据与理论值相符,说明我们的实验方法正确,实验结果可靠。

此外,我们还学会了如何使用电子秤等实验器材,掌握了基本的实验操作技能。

讨论与建议:本次实验虽然取得了一定的成果,但仍存在一些不足之处。

首先,实验过程中可能存在误差,需要进一步优化实验方法,提高实验精度。

其次,实验数据可能受到环境因素的影响,需要进一步研究环境因素对实验结果的影响。

最后,我们可以考虑增加一些有趣的实验内容,如不同阻力的实验等,以提高学生对物理知识的兴趣和掌握程度。

大学普通物理实验绪论

第一节普通物理实验的重要性、目的及要求

一、重要性

二、目的

1. 学习基本知识、方法、技能。

2. 巩固所学知识,加深对物理概念和

规律的认识,扩大知识面。

3.培养严肃认真、实事求是的科学态

度和严谨的工作作风。

三、实验报告内容

第二节如何学好物理实验

第三节物理量的测量及分类

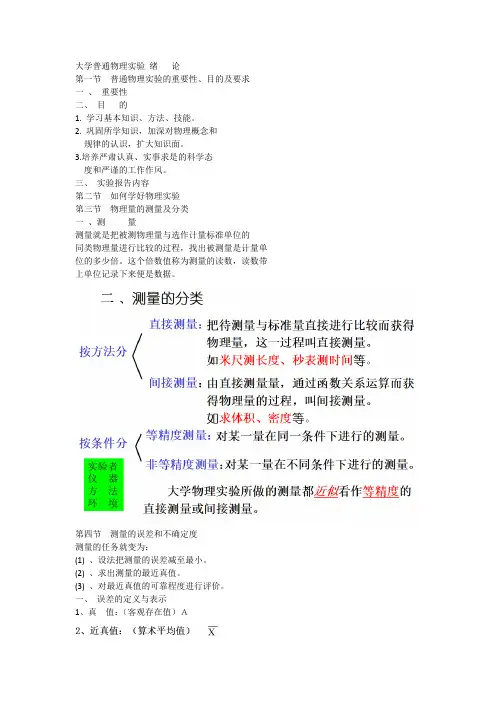

一、测量

测量就是把被测物理量与选作计量标准单位的

同类物理量进行比较的过程,找出被测量是计量单位的多少倍。

这个倍数值称为测量的读数,读数带上单位记录下来便是数据。

第四节测量的误差和不确定度

测量的任务就变为:

(1) 、设法把测量的误差减至最小。

(2) 、求出测量的最近真值。

(3) 、对最近真值的可靠程度进行评价。

一、误差的定义与表示

1、真值:(客观存在值)A

二误差的分类

(一).系统误差

这种误差总是使测量结果向一个方向偏离,其数值一定或按一定规律变化。

(二).随机误差

在相同实验条件下,多次测量同一物理量,所得误差时大时小、时正时负,既不可预测又无法控制。

这种由偶然的或不确定因素造成的每一次测量值的无规则涨落叫偶然误差,也叫随机误差。

由人类感官的灵敏度和仪器精度所限,受起伏条件的干扰所造成的。

如气流的扰动电磁场的干扰等。

普通物理实验设计性实验方案实验题目:用气垫导轨研究动量守恒定律班级:学号:姓名:指导教师:用气垫导轨研究动量守恒定律序言动量守恒定律和能量守恒定律一样,是自然界的一条普遍适用的规律。

它不仅适用于宏观世界,同样也适用于微观世界。

它虽然是一条力学定律,但却比牛顿运动定律适用范围更广,反映的问题更深刻。

由动量守恒定律知,如果一个系统所受的合外力为零,那么系统内部的物体在作相互碰撞,传递动量的时候,虽然各个物体的动量是变化的,但系统的总动量守恒。

如果系统在某个方向上所受的合外力为零,则系统在该方向上的动量守恒。

动量守恒定律在生产技术和科学实验上毒都有着极其重要的作用。

一、实验原理在一个力学系统中,如果系统所受合外力为零或在某方向上的合外力为零,则该力学系统的总动量守恒或在某方向上守恒。

这就是动量守恒定律。

本实验利用气垫导轨上两个滑块的碰撞来验证一维碰撞三种情况的动量守恒定律。

图1 气垫导轨上两个滑块的碰撞如图1所示,在水平放置的气垫导轨上放两个滑块并让它们相互碰撞,两滑块之间除了碰撞时受到相互作用的内力之外,水平方向不受力的作用,因而碰撞前后的总动量保持不变。

即11221122m v m v m v m v ''+=+ 式中:v 1,v 2和v 1',v 2'分别表示质量为m 1和m 2的两个滑块碰撞前后的速度。

因为完全弹性碰撞是一个理想模型,即使在气垫导轨上也难以实现,碰撞过程中总有一定的能量损失。

所以,只在非完全弹性碰撞和完全非弹性碰撞的条件下进行实验。

1.非完全弹性碰撞在两滑块的相碰端各装上一个弹性环,它们的碰撞过程可看作非完全弹性碰撞。

如果让m 2的初速度为零,即v 2=0,则有111122m v m v m v ''=+ 2.完全非弹性碰撞在两滑块的相碰端上贴上尼龙搭扣或橡皮泥,这样两滑块碰撞后将粘在一起以同一速度运动,从而实现了完全非弹性碰撞。

北京大学“普通物理实验” 课是北大基础物理实验中心面向全校理科一、二年级学生开设的一门必修课,是北京大学优秀主干基础课之一,2005年被评为北京市和北京大学精品课。

“普通物理实验”课程是北大几代实验物理教师努力建设的结晶,有很好的基础,曾在1989年获国家级优秀教学成果特等奖,2001年获国家级优秀教学成果二等奖。

2004年物理学院理科基地获国家级优秀教学成果二等奖含本课程的贡献。

作为课程的支撑实体“北京大学基础物理实验教学中心”2006年被评为教育部第一批国家级实验教学示范中心。

近十年来,为了解决普物实验如何继往开来,如何实现培养适应二十一世纪需要又有创新能力人才的教学目标,课程组在长期思考、探索和实践的基础上,再一次使这门课程迈上了一个新的高台阶,构建了具有强基础、高起点、多层次、综合性和研究性的基础物理实验课程新体系,在全国同行中得到认可。

“普通物理实验”课程改革的特点是:指导思想明确,即遵循“加强基础,循序渐进,因材施教,全面提高”的改革思路;改革内容具体;取得成效显著。

课程组一贯重视教材建设,上世纪80年代出版了全国第一本普通物理实验课教材:《普通物理实验》林抒、龚镇雄,人民教育出版社1981出版。

该教材于1988年获得国家教委第一届教材二等奖。

2002年3月由北京大学出版社出版了《基础物理实验》教材(北京大学“九五”规划教材), 2006年1月由高等教育出版社出版了《新编基础物理实验》(“十五”国家级教材)。

该课程的创新点和特色是:1、在全国首先将一批有重要的近代物理内容,有现代实验技术,在实践中有重要应用价值的实验引入到面向全校理科的基础物理实验中,构成了高水平的基础平台,学生受益面广。

在全国介绍教改经验十多次,得到同行认同,并在全国推广。

2、一批本校的科研成果转化为教学实验,提高了教学水平,为兄弟院校提供了一批符合我们教学理念、具有开拓性的物理实验新教学仪器。

3、在全国率先对非物理类基础物理实验进行了全面改革,设置了系统、完整的课程内容,在全国广泛介绍经验,我们的教学大纲多次作为“教委高校物理学与天文学教学指导委员会物理实验组”讨论教学大纲的蓝本,供全国综合、师范院校参考。

《普通物理实验》课程教学指南《普通物理实验》课程代码为,是我院首批重点建设课程之一,被评选为甘肃省首批精品课程。

分为《力学实验》、《热学实验》、《电磁学实验》、《光学和原子物理实验》四部分。

总共114学时,在第二学期、第三学期和第五学期开设。

力学实验《力学实验》是《普通物理实验》中的一个重要组成部分。

为进一步加强课程建设,全面提高课程教学水平和教学效果,使学生进一步了解教学内容和教学要求,提高学习的主动性和积极性,让学生了解力学实验课的有关信息,现编制《力学实验》课程教学指南,供学生在实验中使用。

《力学实验》一般在第二学期开设,共42学时,分组循环实验,课程选用的主要教材是甘肃科学技术出版社出版的《物理实验》。

与教材有关的主要教学参考书和刊物有:⑴《大学物理实验》编写组在1998年1月编写由厦门出版社出版的《大学物理实验》。

⑵龚镇雄,刘雪林在1990年9月编写由北京大学出版社出版的《普通物理实验指导》。

⑶杨述武在2000年5月主编由高等教育出版社出版的《普通物理实验》(一、力学及热学部分)第三版。

⑷黄志敬在1991年5月主编由陕西师范大学出版社出版的《普通物理实验》。

⑸李平舟等在2002年2月主编由西安电子科学技术大学出版社出版的《大学物理实验》。

⑹曾贻伟等在1989年11月编写由北京师范大学出版社出版的《普通物理实验》。

⑺赵家凤在2000年6月主编由科学出版社出版的《普通物理实验》。

⑻方鸿辉,刘贵兴在2000年6月主编由上海科学普及出版社出版的《创造性物理实验》⑼历年的《物理实验》杂志。

⑽历年的《大学物理实验》杂志。

《力学实验》是用实验的方法去观察、研究物理现象、规律。

教学目标是应用所学得的理论知识指导实验,从理论和实验的结合上加深、扩展对物理基本概念和规律的认识,加强理论联系实际和提高学生的实验能力。

《力学实验》一共有11个,在《普通物理实验》中占总学时的37%,占总成绩的37%,在整个《普通物理实验》中占据重要地位,发挥着训练学生基本技能的重要作用。

《普通物理实验》课程标准说明普通物理实验是三年制高等师范专科学校物理专业必修的基础课程。

通过教学,应使学生:1. 接受基本实验理论和操作技能的训练,熟练掌握基本物理量的测量原理和常用的测量方法,能合理选择与正确使用基本仪器,能正确运用有效数字并掌握基本的实验数据处理方法,能对实验结果做出正确的分析和判断,能写出符合要求的实验报告。

2. 用实验的方法去观察、研究物理现象、规律,应用所学得的理论知识指导实验,从理论和实验的结合上加深、扩展对物理基本概念和规律的认识,加强理论联系实际和提高指导中学实验的能力。

本课程总学时为114学时,每个实验为3学时。

教学内容绪论(9学时)1. 普通物理实验的地位和作用2. 普通物理实验的过程和各个教学环节的要求3. 实验室规则误差和数据处理的基本知识(一)1. 测量和误差的基本概念2. 测量结果的正确表示3. 误差的估算及其意义4. 有效数字的概念和运算法则5. 数据处理的基本方法误差和数据处理的基本知识(二)1. 随机误差的概念2. 标准误差的计算3. 系统误差的一般知识力学实验(33学时)力学实验是师专物理专业首先开设的基础物理实验,除了起到加深对物理规律认识、培养实验基本技能的作用外,还特别重视对学生进行实验课学习方法的指导,和良好科学实验习惯的培养,为以后的实验教学打下基础。

通过实验,要求学生掌握长度、时间、质量三个基本物理量的测量方法,懂得正确使用游标卡尺、螺旋测微仪、测量显微镜、秒表、数字式毫秒计及光电门、天平、气垫导轨、光杠杆等基本测量仪器和实验设备。

能应用误差理论正确处理实验数据,并对实验结果作出正确的分析。

本部分共列出15个实验。

实验一长度的测量1. 分别用游标卡尺及螺旋测微计测量长方形、球形、圆环等试样的尺寸,并求体积。

2. 利用测量显微镜测一半导体集成电路图形(或类似图形)的尺寸。

练习在弯游标及不同的测微螺旋上读数。

3. 多次测量误差的运算,求绝对误差和相对误差。

普通物理实验IV(光学)(专业基础课)以下部分标题填写用黑体五号字体,具体填写内容字体为宋体五号)【课程编号】BZ26181【课程类别】专业基础【学分数】1【编写日期】2010.3。

30【学时数】21【先修课程】光学【适用专业】物理学一、教学目的、任务光学实验是高等学校物理学专业的基础课程之一,通过本课程的学习,要求学生掌握光学实验的基本知识、基本方法以及培养基本的实验技能,通过研究一些基本的光学现象,加强对经典光学理论的理解,提高对实验方法和技术的认识。

二、课程教学的基本要求1.学习光学中基本物理量的测量方法.要注意它的设计思想、特点及适用条件,在测量过程中,要注意观察和分析所发生的各种光学现象,注意其规律性,以加深和巩固对所学理论知识的理解,并运用理论指导自己的实践。

2.学会使用一些常用的光学仪器包括了解仪器的构造原理及正常使用状态,调节到正常使用状态的方法,操作要求、注意事项,并具有较好的操作技能。

3.学习分析光学实验中的基本光路要学会分析每一基本光路在整个实验中的作用,了解光路组成元件的参量对实验产生的影响、基本光路之间的衔接配合的要求等。

4.继续学习分析误差的方法和提高对实验数据的处理能力有意识地提高实验素养,培养良好的实验习惯和科学作风,应贯穿在整个学习过程中。

三、教学内容和学时分配(3 + 3+ 3 + 3+ 3 + 3 + 3= 21)实验一薄透镜焦距的测定3学时主要内容:学会调节光学系统使之共轴,并了解视差原理的实际应用;教学要求:掌握薄透镜焦距的常用测定方法实验二用牛顿环干涉测透镜曲率半径3学时主要内容:掌握用牛顿环测定透镜曲率半径的方法;教学要求:通过实验加深对等厚干涉原理的理解。

实验三准直管法测透镜焦距3学时主要内容:调节准直管,使分划板严格处于物镜的焦平面上,并使分划板的中心同准直管光轴重合;教学要求:测定待测透镜的焦距.实验四分光计的调节及棱镜玻璃折射率的测定3学时主要内容:了解分光计的结构,掌握调节和使用分光计的方法;教学要求:掌握测定棱镜角的方法;用最小偏向角法测定棱镜玻璃的析谢率。

大学普通物理实验报告模板1. 实验名称(这一部分应包含实验的具体名称,例如 "牛顿运动定律实验")2. 实验目的(在这一部分中要清晰地描述实验的目的和意义。

例如,验证牛顿第二定律或测量物体的密度等)3. 实验原理(这一部分应简要介绍实验所涉及的物理原理。

例如,在牛顿运动定律实验中,可以解释物体的质量和加速度之间的关系)4. 实验器材(列举实验所用的主要器材和设备。

例如,平衡测力器、运动轨迹测量装置等)5. 实验步骤(详细描述实验的步骤,确保读者能够根据这些步骤进行实验。

可以使用项目符号或数字格式来组织步骤)6. 实验数据(记录实验过程中所测得的数据。

数据可以以表格或图表的形式呈现。

确保数据的清晰和准确)7. 数据处理和分析(根据实验数据进行处理和分析。

这一部分应包括所使用的计算方法和理论依据。

例如,在牛顿运动定律实验中,可以使用加速度的定义公式a = Δv/Δt 进行数据处理,并与理论值进行比较)8. 结果与讨论(根据数据处理和分析的结果,进行结果和讨论。

可以讨论实验的准确性、实验结果与理论是否一致等)9. 实验结论(总结实验所得到的主要结论。

例如,总结牛顿第二定律的适用性和实验结果是否支持该定律)10. 实验心得(可以在这一部分中分享个人的实验体验和心得,提出对实验的改进意见等)11. 参考文献(列举在撰写实验报告过程中所参考的文献。

确保引用和参考文献格式的准确性)12. 附录(在这一部分中可以附上实验过程中所使用的原始数据,如数据表格或记录表)通过以上的报告模板,你可以根据具体的实验内容和需求进行适当的调整和扩展。

注意,实验报告的排版应整洁美观,语句通顺,使读者能够清晰地理解实验的过程和结果。

普通物理实验试题及答案一、选择题(每题2分,共10分)1. 光的折射定律描述了光从一种介质进入另一种介质时,入射光线、折射光线和法线之间的关系。

根据斯涅尔定律,以下说法正确的是:A. 折射角总是大于入射角B. 折射角总是小于入射角C. 当光从空气进入水中时,折射角大于入射角D. 当光从水中进入空气中时,折射角小于入射角答案:C2. 在静电场中,电场强度的方向是:A. 正电荷所受电场力的方向B. 负电荷所受电场力的方向C. 正电荷所受电场力的反方向D. 以上说法都不正确答案:A3. 根据牛顿第二定律,以下说法正确的是:A. 力是改变物体速度的原因B. 力是维持物体运动的原因C. 力是改变物体加速度的原因D. 力是维持物体加速度的原因答案:A4. 以下哪种波是横波?A. 声波B. 光波C. 无线电波D. 所有波答案:A5. 根据热力学第一定律,以下说法正确的是:A. 能量不能被创造或消灭B. 能量可以从一个物体转移到另一个物体C. 能量可以在不同形式之间转换D. 所有以上说法答案:D二、填空题(每题2分,共10分)1. 根据欧姆定律,电阻R、电压V和电流I之间的关系可以表示为:__________。

答案:V = IR2. 牛顿第三定律指出,两个物体之间的相互作用力是__________。

答案:大小相等,方向相反3. 光速在真空中的速度是__________米/秒。

答案:299,792,4584. 根据热力学第二定律,不可能从单一热源吸热使之完全转化为__________而不产生其他影响。

答案:功5. 一个物体的动能可以通过公式__________来计算。

答案:Ek = 1/2 mv^2三、简答题(每题5分,共20分)1. 描述胡克定律及其在实际应用中的意义。

答案:胡克定律指出,在弹性限度内,物体的形变与作用力成正比。

在实际应用中,胡克定律是设计弹簧和弹性材料的重要理论基础,它允许工程师计算出在给定力的作用下材料的形变量。

实验一单摆测重力加速度【实验目的】1.用单摆测重力加速度,学会镜尺和停表的使用。

2.研究单摆摆长和周期的关系。

3.学会用图解法处理数据。

【实验仪器】1.单摆2.机械秒表或电子秒表3.钢卷尺4.游标卡尺机械秒表,是测量时间的常用仪器,它有一长的秒针和一短的分针,如图1-1所示。

K图 1-1 停表(秒表)的构造示意图秒针每转一大格是一秒,最小分度值为0.1秒,转一圈为30秒,秒针转一圈,分针转一小格(二小格为一大格)。

秒针上方按钮K用来旋紧发条,在上发条的过程中当感到有弹力时切勿再拧,以免拧断发条。

用表时,用手握紧表,大拇指按在按钮K上,稍用力即可按下。

第一次按下,秒针启动,第二次按下秒表停止,第三次按下表针就回到零点(这称回表)。

使用完毕后需把秒表启动,让发条全部走松,方始保存。

回表后,如秒针不指零,应记下其数值(零点读数),实验后,从测量值中将其值减去(注意符号)。

【实验原理】在一根细轻的悬线末端悬一重物,就成为一个单摆,单摆的振动周期为:⎪⎭⎫⎝⎛+θ+θ+π= 2sin 6412sin411242g L T …………(1) 取前二项得:⎪⎭⎫ ⎝⎛θ+π=2sin 41122g L T 当摆角很小(一般小于5o )的情况下,周期公式可表为:gL T π=2 由上式可得:224TLg π=…………(2) 式(2)就是单摆测重力加速度的计算式,其中L ——摆长,g ——当地的重力加速度。

【实验步骤】1.调节立柱铅直,将摆线作校准垂直用。

调节水平螺丝至正面看摆线在立柱正中;从侧面看摆线与立柱平行时止。

2.用刀口钢卷尺和游标卡尺测单摆摆长L (L 取1米以上)。

2DL L -'= 式中:L '——悬线上端固定点至小球球下端之间的距离(用刀口钢卷尺测),D ——小球的直径(用游标卡尺测),如图1-2所示。

3.测量单摆周期,使单摆摆动的摆幅较小(如小于5o ),用停表测量振动50个周期的时间50T ,求平均值T 。