药害事件

- 格式:ppt

- 大小:1.10 MB

- 文档页数:20

药品不良反应及药害事件报告处理流程药品不良反应(Adverse Drug Reactions,ADRs)是指在药物使用过程中,药物及其代谢产物对机体产生的不良反应。

药害事件是指由于药物使用不当或者药物本身的问题,导致的严重不良反应或者群体性事件。

为了保障患者用药安全,我国建立了。

一、药品不良反应报告流程1. 发现药品不良反应在药品使用过程中,医护人员、药师、患者及其家属等发现药品不良反应,应立即停药,并采取相应的救治措施。

2. 初步判断发现药品不良反应的人员应初步判断不良反应的严重程度、关联性等因素。

不良反应的严重程度分为轻度、中度、重度和致命。

关联性分为肯定、很可能、可能、可能无关、待评价和无法评价。

3. 填写《药品不良反应报告表》发现药品不良反应的人员应立即填写《药品不良反应报告表》,内容包括患者信息、药物信息、不良反应信息等。

4. 上报《药品不良反应报告表》填写完成后,由医疗机构、药品生产企业和药品经营企业分别上报至当地药品不良反应监测中心。

5. 审核与分析药品不良反应监测中心收到《药品不良反应报告表》后,进行审核、分析,对严重不良反应进行调查、核实。

6. 反馈药品不良反应监测中心将对不良反应的调查结果、分析结论等反馈给上报单位。

7. 药品不良反应信息的利用药品不良反应信息将用于药品不良反应监测、药品再评价和药品政策制定等。

二、药害事件报告处理流程1. 发现药害事件在药品使用过程中,医护人员、药师、患者及其家属等发现药害事件,应立即报告给医疗机构、药品生产企业和药品经营企业。

2. 报告医疗机构、药品生产企业和药品经营企业应在发现药害事件后24小时内,将事件基本情况报告至当地药品不良反应监测中心。

3. 调查与核实药品不良反应监测中心接到药害事件报告后,组织人员进行调查、核实,收集相关资料。

4. 分析与评估药品不良反应监测中心对药害事件进行深入分析、评估,确定事件的原因、严重程度、影响范围等。

药害事件报告处理流程药害事件是指药品使用过程中出现不良反应、意外事件或错误使用等情况,对患者的健康造成了危害。

药害事件对个体和社会都具有重要的意义,需要及时报告和处理。

下面将介绍药害事件的报告和处理流程。

一、药害事件的报告药害事件的报告是指在发生药害事件后,相关的机构或个人向药品监管部门报告该事件,并提供必要的信息和证据。

药害事件的报告有助于药品监管部门了解事件的情况、原因和影响,进一步采取有效的措施保障患者的安全。

1.报告主体药害事件的报告主体一般为医疗机构、药店、药品生产企业和患者等。

医疗机构和药店是直接接触患者并进行药品使用的机构,如果发生药害事件,应立即向药品监管部门报告。

药品生产企业应建立健全的药品安全监管系统,对任何与药品有关的不良反应和事件负有申报义务。

患者作为药品使用的直接对象,如果发生药害事件,应立即告知医务人员并与医疗机构协助进行报告、调查和处理。

2.报告信息二、药害事件的处理流程药害事件的处理流程主要包括报告、调查、评估和控制等环节。

1.报告阶段2.调查阶段药品监管部门在接收到报告后,会组织相关人员对事件进行调查。

调查主要包括采集药品样本、收集证据、收集相关信息和询问相关人员等。

调查的目的是确定事件的原因和责任,并防止类似事件再次发生。

在调查过程中,可能会涉及到多个相关方,如医疗机构、药品生产企业和患者等。

3.评估阶段在调查的基础上,药品监管部门将对事件进行评估。

评估的目的是判断事件的严重程度和影响范围,并制定相应的防控措施。

评估结果将作为药品监管部门参与与制定政策和措施的依据。

4.控制阶段根据评估结果,药品监管部门将采取相应的控制措施。

控制措施可以包括停止销售相关药品、召回已经上市的药品、改进药品生产和监管体系、加强对医疗机构的监督和管理、加强患者教育等。

控制措施的目的是保障患者的安全,并减少类似事件的发生概率。

药害事件的报告和处理流程是药品监管部门保障患者安全的重要环节。

药害事件分析报告1. 引言药品是维护人民健康的重要工具,然而,不幸的是,药品使用中存在药害风险。

药害事件指的是药物治疗过程中出现的不良反应、副作用或其他健康风险。

本文将对药害事件进行分析研究,以提供相关领域的参考和改进方向。

2. 药害事件背景药品的临床应用是一个复杂的过程,其中包括药物研发、临床试验、注册审批和市场销售等环节。

在这个过程中,药物的安全性和有效性是最重要的考量因素之一。

然而,由于药物个体差异、用药错误、不良反应监测不完善等原因,药害事件时有发生。

3. 药害事件分类根据药物引起的不良反应类型,药害事件可以被分为以下几类:3.1 药物副作用药物副作用是指药物使用过程中产生的不良反应。

药物副作用可以由于药物作用机制引起,也可以是与药物无关的因素导致。

药物副作用的严重程度和发生率与药物的使用情况、剂量以及个体差异有关。

3.2 药品质量问题药品质量问题是指药品在生产、运输、储存和使用过程中出现的问题,包括药品成分不符、掺假、伪劣、过期等情况。

药品质量问题可能导致药品的疗效降低或产生不良反应。

3.3 用药错误用药错误是指医务人员、药师或病人在用药过程中发生的失误。

用药错误可能包括错误的剂量、错误的给药途径、错误的用药时间等。

用药错误会增加患者出现不良反应的风险。

3.4 药物滥用药物滥用是指个人或社会对药物的过度使用或非法使用。

药物滥用可能导致药物的毒副作用,甚至可能产生严重的健康问题。

4. 药害事件分析方法针对药害事件的分析需要综合考虑多个因素,包括药品属性、用药人群、用药情况等。

一般来说,药害事件分析可以采用以下方法:4.1 数据收集与整理收集和整理药害事件的相关数据是药害事件分析的第一步。

这包括从医院、监管部门、药品生产企业以及患者个体等渠道获取药害事件的基本信息。

4.2 事件分类与统计根据药害事件的种类,对药害事件进行分类和统计。

通过对药害事件的统计分析,可以了解各类药害事件的发生率、严重程度以及影响范围等。

1. “齐二药”事件齐齐哈尔第二制药公司用工业原料二甘醇替代药用辅料丙二醇生产“亮菌甲素注射液”国家局调查结果表明:“齐二药”生产和质量管理混乱,检验环节失控,检验人员将二甘醇判为丙二醇投料生产,造成假药案件的发生结局:5种假药现身市场,11名病人被夺去生命,《药品生产许可证》被吊销,企业被关闭,职工失业2.“欣弗”事件克林霉素磷酸酯葡萄糖注射液,由安徽华源生物药业有限公司生产未按批准的工艺参数灭菌,降低灭菌温度,缩短灭菌时间,增加灭菌柜装载量,影响了灭菌效果。

经中国药品生物制品检定所对相关样品进行检验,结果表明,无菌检查和热原检查不符合规定。

由于使用它造成的上百例严重不良反应,其中8人不幸死亡8月3日卫生部叫停“欣弗”,安徽华源药厂全面停产,近两千多名员工停工回家停产后,其母公司上海华源股份有限公司开盘后跌停,公司损失了1.967亿元市值3. 广东佰易“静注人免疫球蛋白”事件非法购进血浆原料、不能提供有效完整的生产记录和检验记录、套用正常生产批号上市销售,涉案药品市场流通量大于批生产记录产量,即实际销售量大于生产量。

故意造假,套用正常产品的批号生产并上市销售,妄图逃避监管,把非法产品合法化,把违法行为隐秘化佰易药业生产的药品“静注人免疫球蛋白”,导致部分患者检验出丙肝抗体呈阳性结局:收回“药品GMP”证书,停止生产和销售产品4. “刺五加注射液”事件黑龙江省完达山制药厂完达山药业公司生产的刺五加注射液部分药品在流通环节被雨水浸泡,使药品受到细菌污染,后被更换包装标签并销售。

中国药品生物制品检定所、云南省食品药品检验所在被雨水浸泡药品的部分样品中检出多种细菌。

此外,完达山药业公司包装标签管理存在严重缺陷。

完达山药业公司管理人员质量意识淡薄,包装标签管理不严,提供包装标签说明书给销售人员在厂外重新贴签包装。

导致云南省红河州3人死亡2人重伤,1人轻伤的严重后果。

结局:责令全面停产,收回药品GMP证书,对该企业违法违规行为依法处罚,直至吊销《药品生产许可证》。

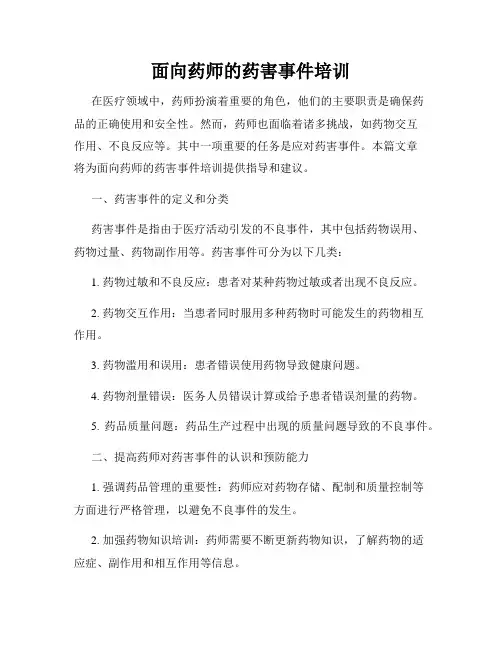

面向药师的药害事件培训在医疗领域中,药师扮演着重要的角色,他们的主要职责是确保药品的正确使用和安全性。

然而,药师也面临着诸多挑战,如药物交互作用、不良反应等。

其中一项重要的任务是应对药害事件。

本篇文章将为面向药师的药害事件培训提供指导和建议。

一、药害事件的定义和分类药害事件是指由于医疗活动引发的不良事件,其中包括药物误用、药物过量、药物副作用等。

药害事件可分为以下几类:1. 药物过敏和不良反应:患者对某种药物过敏或者出现不良反应。

2. 药物交互作用:当患者同时服用多种药物时可能发生的药物相互作用。

3. 药物滥用和误用:患者错误使用药物导致健康问题。

4. 药物剂量错误:医务人员错误计算或给予患者错误剂量的药物。

5. 药品质量问题:药品生产过程中出现的质量问题导致的不良事件。

二、提高药师对药害事件的认识和预防能力1. 强调药品管理的重要性:药师应对药物存储、配制和质量控制等方面进行严格管理,以避免不良事件的发生。

2. 加强药物知识培训:药师需要不断更新药物知识,了解药物的适应症、副作用和相互作用等信息。

3. 完善沟通与协作机制:药师应与医生、护士和患者保持良好的沟通,及时解答患者的疑问并避免信息传递出错。

4. 提供药物监测和咨询服务:药师可以通过监测患者的用药情况、评估药效和不良反应等,为患者提供专业的咨询和建议。

5. 建立药学委员会:医疗机构应建立药学委员会,定期评估药物使用的安全性和合理性,及时调整药物治疗方案。

三、药师应对药害事件的处理和纠正措施1. 收集事件信息:药师应详细记录药害事件的相关信息,包括患者个人信息、用药方案和不良反应等。

2. 分析事件原因:药师需要对药害事件进行深入分析,找出事件发生的原因,如剂量错误、药物选择不当等。

3. 防止类似事件再次发生:药师应与医务人员和患者共同探讨并制定预防措施,减少药害事件的概率。

4. 进行患者教育:药师可以向患者提供药物的正确使用和注意事项,提高患者用药的合理性和安全性。

严重药品不良反应及药害事件报告、处置流程一、引言药品不良反应(ADR)是指在正常用法用量下,药品使用过程中产生的与用药目的无关或意外的有害反应。

严重药品不良反应(Serious ADR)是指可能导致死亡、危及生命、致残、致癌、致畸或者对器官功能产生严重损害的ADR。

药害事件是指由于药品质量问题或者药品使用不当,导致患者受到严重伤害或者死亡的事件。

在我国,药品不良反应监测和报告工作得到了国家的高度重视。

根据《药品管理法》和《药品不良反应监测和评价办法》等相关法规,药品上市许可持有人、药品生产企业、药品经营企业、医疗机构等应当对严重药品不良反应进行报告,并采取相应的处置措施。

本文旨在阐述严重药品不良反应及药害事件的报告、处置流程。

二、严重药品不良反应及药害事件报告流程1. 发现和报告严重药品不良反应及药害事件的发现和报告是药品不良反应监测的重要环节。

当发现疑似严重药品不良反应或药害事件时,医疗机构应当及时填写《药品不良反应/事件报告表》,并向所在地药品监督管理部门和卫生行政部门报告。

2. 审核和评价药品监督管理部门和卫生行政部门接到报告后,应当对报告的内容进行审核和评价。

必要时,可以要求医疗机构提供相关病历资料,以进一步核实和评估药品不良反应或药害事件的真实性和严重性。

3. 调查和取证对于确认的严重药品不良反应或药害事件,药品监督管理部门应当立即启动调查,收集相关证据,查明事件原因,并根据调查结果对相关药品进行风险评估。

4. 风险沟通和信息发布药品监督管理部门应当将调查结果和风险评估报告及时向公众发布,提醒医务人员和患者注意药品使用安全,并采取相应的风险防控措施。

三、严重药品不良反应及药害事件处置流程1. 停用疑似药品当医疗机构发现疑似严重药品不良反应或药害事件时,应当立即停用疑似药品,防止类似事件再次发生。

2. 开展内部调查医疗机构应当对疑似药品不良反应或药害事件进行内部调查,查明事件原因,并根据调查结果采取相应的整改措施。

药害事件及其相关知识药害事件是指因药物使用、生产、管理等环节出现问题,导致患者或公众的健康受到威胁的事件。

这类事件不仅给患者带来身体上的伤害,也对社会产生了不良影响,引起了公众对药品质量安全的担忧与质疑。

本文将介绍药害事件的常见原因、对策以及公众应提高的药品安全意识。

一、药害事件的常见原因1. 药物质量问题:药害事件中最常见的原因之一是药物质量问题。

药品生产中,如果存在质量管理不严谨、原料药来源不安全或者生产工艺缺陷等问题,就可能导致药物质量不符合标准,从而对患者身体健康造成伤害。

2. 药物副作用:药物在治疗疾病的同时,也可能产生副作用。

某些人群对特定药物的代谢能力较差,容易出现不良反应,甚至引发严重后果。

对于药物的副作用,医生和患者都需要充分了解,避免因错误使用导致药害事件的发生。

3. 不合理用药:医生在开具处方时,应根据患者的具体情况进行合理用药,并根据病情的变化及时进行调整。

然而,有些医生可能会因各种原因,在用药方面存在不合理的行为,给患者带来风险,增加药害事件的发生概率。

二、药害事件的防范措施1. 加强药品监管:政府和相关监管机构应加强对药品生产环节的监督力度,确保药品生产企业严格按照GMP和GLP等质量管理规范进行生产,以提高药品的安全性和有效性。

2. 强化药物不良反应监测与报告:医院和药店应建立健全的药物不良反应监测与报告制度,及时发现和纠正药物的不良反应,减少药害事件的发生。

医生和药师要认真记录和监测患者的用药情况,及时与患者沟通,了解是否出现不适症状。

3. 弘扬科学用药理念:医生应坚持以科学的依据开具处方,避免过度开药和长期大剂量用药,尊重患者的知情权,为患者提供合理指导和解释。

患者也应主动与医生交流,积极配合治疗,避免盲目用药。

三、公众应提高药品安全意识1. 要选择合法渠道购买药品:购买药品要选择正规的医院或药店,不购买来源不明或价格异常低廉的药品。

同时,不要购买和使用过期药物,避免使用未经授权的药物。

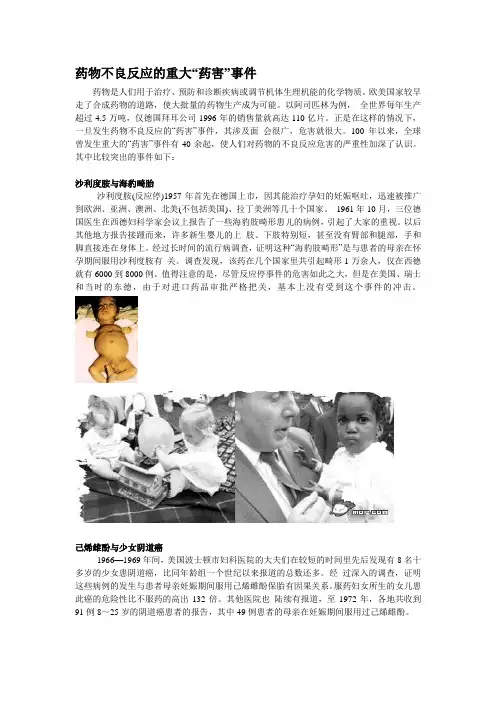

药物不良反应的重大“药害”事件药物是人们用于治疗、预防和诊断疾病或调节机体生理机能的化学物质。

欧美国家较早走了合成药物的道路,使大批量的药物生产成为可能。

以阿司匹林为例,全世界每年生产超过4.5万吨,仅德国拜耳公司1996年的销售量就高达110亿片。

正是在这样的情况下,一旦发生药物不良反应的“药害”事件,其涉及面会很广,危害就很大。

100年以来,全球曾发生重大的“药害”事件有40余起,使人们对药物的不良反应危害的严重性加深了认识。

其中比较突出的事件如下:沙利度胺与海豹畸胎沙利度胺(反应停)1957年首先在德国上市,因其能治疗孕妇的妊娠呕吐,迅速被推广到欧洲、亚洲、澳洲、北美(不包括美国)、拉丁美洲等几十个国家。

1961年10月,三位德国医生在西德妇科学家会议上报告了一些海豹肢畸形患儿的病例,引起了大家的重视。

以后其他地方报告接踵而来,许多新生婴儿的上肢、下肢特别短,甚至没有臂部和腿部,手和脚直接连在身体上。

经过长时间的流行病调查,证明这种“海豹肢畸形”是与患者的母亲在怀孕期间服用沙利度胺有关。

调查发现,该药在几个国家里共引起畸形1万余人,仅在西德就有6000到8000例。

值得注意的是,尽管反应停事件的危害如此之大,但是在美国、瑞士和当时的东德,由于对进口药品审批严格把关,基本上没有受到这个事件的冲击。

己烯雌酚与少女阴道癌1966—1969年间,美国波士顿市妇科医院的大夫们在较短的时间里先后发现有8名十多岁的少女患阴道癌,比同年龄组一个世纪以来报道的总数还多。

经过深入的调查,证明这些病例的发生与患者母亲妊娠期间服用己烯雌酚保胎有因果关系。

服药妇女所生的女儿患此癌的危险性比不服药的高出132倍。

其他医院也陆续有报道,至1972年,各地共收到91例8~25岁的阴道癌患者的报告,其中49例患者的母亲在妊娠期间服用过己烯雌酚。

非那西丁、磺胺酏剂与肾脏损害非那西丁曾是一种广泛使用的解热镇痛药。

1953年后,欧洲许多国家,特别是瑞士、西德、捷克等国家突然发现肾脏病人大量增加。

1.含汞药物与肢端疼痛病从19世纪末开始,欧洲大陆和英、美、澳等国家,曾经广泛应用一些含汞药物作为儿童驱虫药、止泻药等使用,用后不断发现一些儿童发生了肢端疼痛病、口腔发炎、牙龈肿胀、流涎、脱发、牙齿脱落等症状。

经查证,是含汞的药物所致。

仅英格兰和威尔士地区,死于这种含汞药物中毒的儿童,就达585人。

2.磺胺制剂与肾功能衰竭磺胺药是1932年德国克提拉和米奇合成的。

同年杜马克等进行动物实验,发现其具有抗细菌感染作用,成为医用磺胺药的开创者,荣获诺贝尔医学奖。

1937年秋天,美国田纳西州一个药厂,用工业溶剂二甘醇代替乙醇和糖,生产出一种磺胺制剂,供应美国南方的几个州,用于治疗感染性疾病。

不久后,该地区忽然发现肾脏衰竭的病人大量增加,经调查证实,由于服用该种磺胺制剂而发生肾衰竭者358人,死亡107人。

磺胺药的主要副作用是肾毒作用,容易在泌尿道析出结晶,引起血尿、尿闭等。

3.氨基比林与白细胞减少症氨基比林又叫匹拉米洞,属解热镇痛药。

1884年,克诺尔以安替匹林、盐酸、亚硝酸钠合成。

1897年首先在欧洲上市。

1922年以后,德、英、丹麦、瑞士、比利时和美国逐渐发现许多服用该药的病人发生了白细胞减少症,仅3年,美国死于该症者就有1 981人。

经证实,氨基比林是罪魁祸首。

许多药物,初上市时尚难发现其危害性,但经过一段时间,毒性便显示出来。

由此可见,“久经考验”的老药,比新药有更大的优越性。

4.黄热病疫苗与病毒性肝炎1942年,美国普遍接种黄热病疫苗,因为当时黄热病曾一度在美国军队中流行,使军队士气大减。

然而,在接受疫苗的300万军人中,有2.8万人发生了传染性肝炎,死亡62人。

调查结果发现,在注射的疫苗中,有9批疫苗的血清中混进了传染性肝炎已痊愈的志愿者的血清。

在我国,被传染乙型肝炎的人数十分惊人,应当引起足够的重视。

5.二碘二乙基锡与中毒性脑炎综合征1954年,在巴黎附近的一个药房里,配制生产出一种含二碘二乙基锡的抗感染药物。

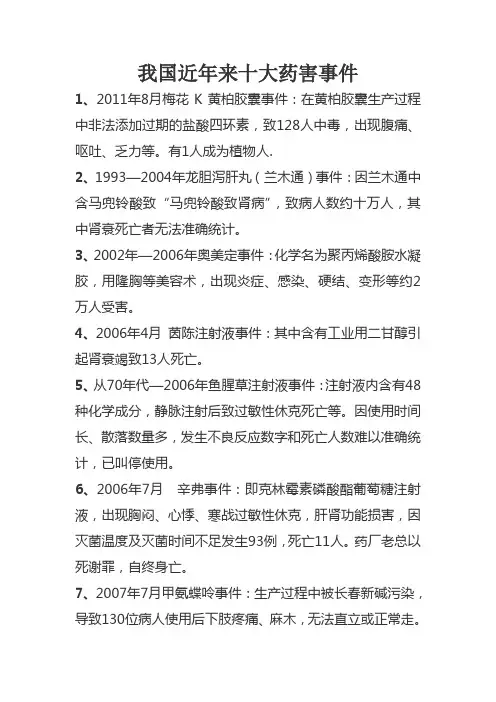

我国近年来十大药害事件

1、2011年8月梅花K黄柏胶囊事件:在黄柏胶囊生产过程中非法添加过期的盐酸四环素,致128人中毒,出现腹痛、呕吐、乏力等。

有1人成为植物人.

2、1993—2004年龙胆泻肝丸(兰木通)事件:因兰木通中含马兜铃酸致“马兜铃酸致肾病”,致病人数约十万人,其中肾衰死亡者无法准确统计。

3、2002年—2006年奥美定事件:化学名为聚丙烯酸胺水凝胶,用隆胸等美容术,出现炎症、感染、硬结、变形等约2万人受害。

4、2006年4月茵陈注射液事件:其中含有工业用二甘醇引起肾衰竭致13人死亡。

5、从70年代—2006年鱼腥草注射液事件:注射液内含有48种化学成分,静脉注射后致过敏性休克死亡等。

因使用时间长、散落数量多,发生不良反应数字和死亡人数难以准确统计,已叫停使用。

6、2006年7月辛弗事件:即克林霉素磷酸酯葡萄糖注射液,出现胸闷、心悸、寒战过敏性休克,肝肾功能损害,因灭菌温度及灭菌时间不足发生93例,死亡11人。

药厂老总以死谢罪,自终身亡。

7、2007年7月甲氨蝶呤事件:生产过程中被长春新碱污染,导致130位病人使用后下肢疼痛、麻木,无法直立或正常走。

8、2008年5月博雅人免疫球蛋白事件:因质量问题静注后致病人死亡。

9、2009年10月刺五加注射液事件:因该制剂的某一批次被雨林水泡污染后,临床使用中出现恶心、胸闷、呕吐、昏迷血压下降等不良反应,其中4人循环衰竭死亡。

10、2009年1月假糖脂宁事件:假糖脂宁胶囊中加入了大量格列本脲等化学成分,发生严重低血糖致心、肺、脑功能不可逆的损伤直至病人死亡。

药害事件报告、处理流程 药害事件

注:

一、药害事件:指突然发生,对社会公众健康造成或可能造成严重损害的重大药品质量事件、群体性药害事件、严重药品不良反应事件、重大制售假劣药品事件及其他严重影响公众健康的突发药品安全事件。

二、药害事件的分级

(一)一级:重大药害事件。

指药害事件在全院范围影响大,波及范围广,蔓延势头紧急,已经发生一人以上死亡、或者三人以上重伤、或者致人严重残疾、或者十人以上轻伤或者其他特别严重后果的事件。

(二)二级:较大药害事件。

指药害事件在医院范围影响扩大,蔓延势头有升级趋势,已经导致一人重伤、或者五人以上轻伤或者其他严重后果的事件。

(三)三级:一般药害事件。

指药害事件在一定区域内造成较大影响,危害较为严重,具有较为明显的蔓延势头,已经导致一人以上、五人以下轻伤或其他严重后果的药品危害事件。

三、药害事件实行逐级上报的原则,紧急情况下或重大药害事件可越级上报。

组

织

协

调救

治 药学技术服

务。

药品不良反应药害事件处理流程一、药品不良反应及药害事件的定义和分类药品不良反应(Adverse Drug Reaction,ADR)是指在正常用药剂量和使用条件下,药品对人体产生的不利反应。

药品不良反应可分为轻微不良反应、严重不良反应和药害事件。

轻微不良反应通常不会对患者健康造成严重影响,而严重不良反应和药害事件则可能对患者健康造成严重损害,甚至导致死亡。

药害事件是指由于药品质量问题或用药不当,导致的一系列严重不良反应事件,可能对患者健康造成重大损害,甚至波及社会公众健康。

药害事件可分为群体性药害事件和个体药害事件。

二、药品不良反应及药害事件的报告和处置流程1. 发现药品不良反应及药害事件(1)医护人员发现患者发生疑似药品不良反应时,应立即停止怀疑药品的给药,并采取相应对应处理。

(2)医护人员应填写《药品不良反应报告表》,详细记录患者信息、用药信息、不良反应表现、处理措施等。

2. 报告科室负责人和药剂科(1)发生疑似药品不良反应的医护人员应立即向科室负责人报告。

(2)科室负责人接到报告后,应积极组织临床救治,并做好医疗记录。

(3)科室负责人应及时将《药品不良反应报告表》提交给药剂科。

3. 药剂科的处置(1)药剂科收到《药品不良反应报告表》后,应进行登记,并开展相关调查。

(2)药剂科应与医护人员共同分析不良反应的原因,并提出改进措施。

(3)药剂科应根据情况,对疑似药品质量问题进行封存,并与厂家联系,督促其采取措施。

4. 医院不良反应监测小组的处置(1)医院不良反应监测小组应定期收集、分析药品不良反应信息,指导临床合理用药。

(2)医院不良反应监测小组对疑似药害事件进行调查,查明事件原因,并提出处理意见。

(3)医院不良反应监测小组应将调查结果报告给医院领导,并向相关部门通报。

5. 药品不良反应及药害事件的后续处理(1)医院应根据药品不良反应及药害事件的调查结果,采取相应措施,防止类似事件再次发生。

(2)医院应加强对医护人员药品不良反应及药害事件知识的培训,提高识别和处理能力。

2023年药害事件总结概述2023年,在全球范围内发生了多起涉及药品安全的重大事件,引起了公众的广泛关注和担忧。

本文将就此次药害事件进行总结,并分析其中的原因及教训。

事件一:药品A致死事件2023年1月,在某个国家发生了一起由药品A引发的死亡事件。

据报道,药品A是一种常用的治疗心脏病的药物,然而该药品含有一种过量的成分,导致服用者心脏骤停并最终死亡。

该事件引发了社会上对药品安全的担忧和不信任。

调查结果显示,该药品生产商在生产过程中存在不当操作和质量控制不严的问题,导致了药品A的不合格批次上市。

这一事件揭示了药品监管体系存在的漏洞,也让公众对药品安全的关注提升到新的高度。

事件二:副作用波及全国的药品B2023年6月,国家药品监管部门通报了一种常用药品B的副作用问题。

据报道,药品B被广泛使用于感冒症状的缓解,然而近期发现该药品的副作用引发了大量患者的不适症状,包括恶心、呕吐和头晕等。

进一步的调查发现,药品B的生产商在制造过程中使用了一种新的添加剂,但没有充分测试和评估该添加剂的安全性。

导致这一副作用问题的出现。

药品监管部门迅速下发紧急通知,要求对该药品的销售进行召回并展开全面调查。

这一事件引发了公众对药品研发和测试的关注,同时也暴露了药品生产商在推出新药品前不充分测试和评估的风险。

事件三:假药A卷土重来2023年10月,国家警方在一次打击制假售假行动中发现了一起假冒药品A的案件。

据报道,一家非法制药厂商制造了一批假冒的药品A,并销售给广大市民,导致多名患者出现严重的不良反应。

调查发现,非法制药厂商通过使用与药品A相似的包装和商标来欺骗消费者,同时在药品中掺杂了大量不明成分。

这一事件再次揭示了药品监管的薄弱环节,让人们对药品安全产生了更深的担忧。

分析和教训2023年的药害事件凸显了药品安全监管体系中的漏洞和问题,同时也为未来的改进提供了重要的教训。

首先,药品生产商应加强质量控制。

在生产过程中,严格遵守相关规定和标准,并进行全面检测,确保药品的质量和安全性。