二甲双胍——治疗糖尿病的经典用药

- 格式:pdf

- 大小:108.12 KB

- 文档页数:2

二甲双胍功效与作用二甲双胍(Metformin)是一种广泛应用于临床治疗2型糖尿病的药物,它通过降低血糖水平,改善胰岛素敏感性等多种机制来控制糖尿病。

二甲双胍的功效与作用主要包括降低血糖、改善胰岛素敏感性、减少糖尿病并发症的风险等方面。

二甲双胍降低血糖的机制主要是通过以下几个方面:1. 抑制肝糖原合成和糖异生:二甲双胍主要通过抑制肝脏糖异生过程来降低血糖水平。

它可以抑制糖异生关键酶磷酸化酶,从而降低糖异生的速率。

此外,二甲双胍还能通过抑制肝脏合成葡萄糖的酶活性来减少血糖的产生。

2. 提高组织的胰岛素敏感性:二甲双胍可以增加组织对胰岛素的敏感性,提高胰岛素的效应。

它可增加葡萄糖摄取和利用的速率,并减少胰岛素抵抗。

通过这种方式,二甲双胍能够降低血糖水平,改善糖尿病的病情。

3. 减少胰岛素分泌:二甲双胍还可以减少胰岛素的分泌。

胰岛素是一种促使葡萄糖进入细胞的激素,高胰岛素水平是2型糖尿病的一个特征。

通过减少胰岛素的分泌,二甲双胍可以降低血糖水平,并减轻胰岛素过多产生对胰岛细胞的负担。

二甲双胍除了降低血糖的作用外,还具有一些其他的作用:1. 降低糖尿病并发症的风险:二甲双胍有助于降低糖尿病患者患心血管疾病、肾脏疾病等并发症的风险。

它可以改善血脂代谢,降低胆固醇水平,减少患心血管疾病的风险。

此外,二甲双胍还能减少糖尿病肾病的进展,保护肾脏功能。

2. 减轻体重:二甲双胍可以减轻体重,对于2型糖尿病患者中存在超重和肥胖的人群特别适用。

它通过抑制食欲、减少胃肠吸收葡萄糖和脂肪的摄取,以及促进葡萄糖的利用,达到减轻体重的目的。

3. 提供抗氧化作用:二甲双胍还具有一定的抗氧化作用,能够减轻细胞对自由基损伤的敏感性,对预防糖尿病引起的氧化应激反应具有一定的保护作用。

总体而言,二甲双胍是一种安全、有效的治疗2型糖尿病的药物。

它通过降低血糖、改善胰岛素敏感性、减少糖尿病并发症的风险等多种机制来控制糖尿病,并具有减轻体重和抗氧化等额外的效果。

二甲双胍临床应用总结二甲双胍应用于临床已有60余年历史,是目前全球应用最广泛的口服降糖药之一,为全球防控糖尿病的核心药物。

临床地位和临床疗效1、临床地位二甲双胍是治疗2型糖尿病(T2DM)的首选药物和全程药物,且应一直保留在糖尿病治疗方案中。

2、治疗糖尿病二甲双胍可降低T2DM患者的FPG(空腹血糖)及PPG(餐后血糖),可使HbA1c下降1.0%~2.0%。

与其他口服降糖药作为一线治疗相比,以二甲双胍作为一线治疗的患者,加用第2种口服降糖药或需要联合胰岛素治疗的时间最晚。

3、预防糖尿病二甲双胍能够减少糖尿病前期人群发生糖尿病的风险。

强化生活方式干预和二甲双胍(850mg,2次/d)治疗,3年内T2DM的发生率分别降低58%和31%。

特别提醒:目前我国尚未批准二甲双胍用于预防糖尿病。

4、减重效果中国新诊断T2DM患者经二甲双胍单药治疗16周,正常、超重、肥胖患者的体重分别下降1.47kg、2.81kg、2.92kg。

磺脲类、胰岛素等药物的使用可增加患者体重,联合二甲双胍可减轻上述药物对体重增加的影响。

与单用胰岛素治疗相比,二甲双胍联合胰岛素治疗体重少增加2.28~3.85kg。

5、降糖机制作用于肝脏,抑制糖异生,减少肝糖输出;作用于肌肉、脂肪:改善肌肉糖原合成,增加对葡萄糖的摄取和利用;作用于肠道:抑制肠壁细胞摄取葡萄糖,提高GLP‐1水平;激活AMPK,改善肌肉、脂肪、肝脏的能量代谢。

降糖外作用1、改善血脂的作用二甲双胍可显著降低T2DM患者血浆TG、LDL‐C及TC水平,但对HDL‐C改变不明显。

2、心血管保护作用二甲双胍通过有效改善糖尿病和非糖尿病患者的胰岛素抵抗(IR),降低基础和负荷后胰岛素水平,起直接或间接的心血管保护作用。

3、使用二甲双胍的肥胖T2DM患者的全因死亡风险相对下降35%、心肌梗死风险下降39%。

4、治疗多囊卵巢综合征(PCOS)二甲双胍可降低血浆胰岛素水平,降低雄激素水平,提高雌二醇水平,改善PCOS患者的多毛症,使月经规律、诱导排卵。

二甲双胍——糖尿病的诊疗基石与老年病新秀发布时间:2021-03-29T12:20:15.027Z 来源:《中国医学人文》2021年6期作者:李家桂[导读] 糖尿病是一种慢性代谢性疾病,在居民生活质量日益提升的今天,李家桂云南省残疾人康复中心云南昆明 650032摘要:糖尿病是一种慢性代谢性疾病,在居民生活质量日益提升的今天,糖尿病这一慢性疾病对居民所产生的威胁正在日渐上升,目前我国的糖尿病患病人数已经达到了四千万人左右,我国已经成为了糖尿病患病人数最多的国家。

二甲双弧是糖尿病诊疗之中的首选药物。

糖尿病病患在患病之后会由于疾病的影响出现糖尿病视网膜病变,糖尿病神经病变,动脉粥样硬化,糖尿病肾病等诸多症状。

糖尿病的诊疗非常漫长,目前在临床医学针对糖尿病尚未研发出彻底的治愈方案,在诊疗糖尿病病患的过程中,诊疗方式主要以药物控制为主。

本次研究将以糖尿病病患的诊疗方案作为主要依据,探究二甲双胍这一药物对于糖尿病诊疗工作所产生的意义。

关键词:双甲二呱;糖尿病;应用;诊疗效果引言:糖尿病的发病因素具有多样性,根据各项临床资料的不同,目前临床将糖尿病主要分为四个类型,分别为1型糖尿病,2型糖尿病,妊娠糖尿病以及特殊类型糖尿病[1]。

妊娠糖尿病的发病原因是由于妊娠期病患体内的激素出现了变化。

1型糖尿病的主要发病人群为青壮年人群,病患的年龄通常低于30岁。

病患在发病之后会出现明显的消瘦症状,1型糖尿病病患的首发症状为酮症酸中毒。

2型糖尿病的常见发病人群为中老年人群,自身存在肥胖这一问题的中老年人群患有2型糖尿病的概率显著高于体型正常的中老年人群,大部分2型糖尿病病患自身同时还会存在高血压疾病,动脉硬化等问题[2]。

二甲双胍是2型糖尿病的主要诊疗药物,同时也是目前糖尿病诊疗之中认可度最高的药物[3]。

1二甲双胍的研发史二甲双胍这一药物最早出现是在1927年的法国,当时的研究学家从山羊豆中提取出山羊豆碱并展开了相关的实验,这一研究发现山羊豆碱能够让实验体产生类似低血糖的症状,但是这一研究并未受到市场的重视。

糖尿病用药指南糖尿病是一种常见的慢性代谢疾病,它会影响人体的能量代谢和血液糖调节功能。

当人体胰岛素分泌不足或者细胞对胰岛素的敏感度下降时,会导致血液中的葡萄糖得不到有效的利用,从而引发高血糖等一系列危害人体健康的症状。

为了有效控制糖尿病,医生在治疗过程中通常会考虑给患者使用药物,下面是一份糖尿病用药指南。

一、口服药物1. 口服药物之二甲双胍二甲双胍是治疗糖尿病的一种口服药物,它能够增强肝脏对葡萄糖的敏感度,抑制葡萄糖的合成,增强GLP-1的分泌量,降低胰岛素抵抗性和血浆胰岛素水平,从而可以改善血糖水平。

这种药物不能引起低血糖,而且还能降低体重,因此在肥胖型2型糖尿病患者中具有很好的应用前景。

2. 口服药物之磺脲类药物磺脲类药物主要通过促进胰岛素的分泌或者增强细胞对胰岛素的敏感性,从而帮助患者维持正常的血糖水平。

这种药物主要用于轻度或中度的糖尿病。

3. 葡萄糖酰胺葡萄糖酰胺是通过促进GLP-1的分泌来提高胰岛素的分泌,从而降低患者的血糖水平。

这种药物可以有效提高DPP-4的活性,但不能引起低血糖。

二、注射治疗药物1. 胰岛素胰岛素是一种通过注射的方式治疗糖尿病的药物,它能够直接参与人体的血液糖调节机制,帮助将血液中的葡萄糖分解吸收利用。

针对糖尿病患者的治疗中,胰岛素可分为长效胰岛素、快速胰岛素和中等速度胰岛素等种类。

这些药物可以让患者在一定时间内保持在合适的血糖控制水平。

2. GLP-1受体激动剂GLP-1受体激动剂是一种注射类的治疗糖尿病的药物,它通过提高血液中GLP-1的浓度来增加胰岛素的分泌,抑制胰高血糖素的分泌,减缓胃肠道的进食速度,从而降低患者的血糖水平。

这种药物主要适用于慢性肾病或有心血管病患者。

三、其他辅助性治疗1. 脂肪酸合成酶抑制剂脂肪酸合成酶抑制剂是一类可以抑制人体内的脂肪合成酶活性的药物,它可以降低患者的胰岛素抵抗性,从而改善血糖控制能力。

2. α-糖酶抑制剂α-糖酶抑制剂是一种可以抑制肠道内α-糖酶的活性,从而减缓碳水化合物的吸收速度,降低血液中的糖含量的药物。

带你认识糖尿病常用药--“二甲双胍”二甲双胍是治疗2型糖尿病的常用药,在国内外多个治疗指南中被列为一线降糖药物。

该药物有降糖作用确切、低血糖风险小、价格较低等优点,是目前应用最广泛的降糖药物之一。

早在中世纪,欧洲传统医学便发现紫丁香(山羊豆)可以缓解患者尿多的症状并可减少尿糖。

20世纪20年代,科学家从这一植物中分离得到了胍类化合物,希望能以此类化合物作为武器让人类从糖尿病中“解放”出来。

随后,科学家陆续合成一系列具有降糖功效的胍类衍生物,尤其是以二甲双胍为代表的双胍类化合物,降糖效果更优。

然而,胰岛素在当时的风靡让双胍类化合物“生不逢时”。

在双胍类化合物还未推向市场之前,胰岛素便已问世,并以其确切的作用、快速的疗效使很多糖尿病患者获益,迅速成为明星药品。

直到21世纪,胰岛素一直站在糖尿病药物治疗舞台的中央,相关科研成果层出不穷。

相比之下,二甲双胍却是命运多舛,被发明之后沉寂了近30年。

直至20世纪中叶,其作用机制被逐步了解,并开始应用于临床。

但很快又被发现可能导致危险的不良反应——乳酸性酸中毒。

二甲双胍再度遇冷。

近些年,对胰岛素非注射给药方面的研发并不顺利,二甲双胍作为口服药,在糖尿病治疗领域中的地位不断提高。

其安全性被反复证实,并被认为是能使心血管获益的降糖药物。

其降糖机制主要有三点:一是能促进周围组织细胞对葡萄糖的利用;二是能够抑制肝糖原的异生作用,减少肝糖原输出;三是能抑制肠壁细胞摄取葡萄糖。

多个世界权威机构、组织指出,二甲双胍具有确切的降糖作用,是2型糖尿病患者的一线用药。

对于2型糖尿病患者,除非存在特殊禁忌,否则药物治疗均应从使用二甲双胍开始,且药物联合治疗方案中也应包括二甲双胍。

二甲双胍俨然成了降糖领域的“明星”。

那么二甲双胍是否可以用来减肥呢?事实上,该药的减肥效果视不同人群而定。

临床上,肥胖人群可分为糖尿病肥胖人群和正常无糖尿病肥胖人群。

美国糖尿病预防计划研究小组(DPP)针对2型糖尿病人群进行的大样本、长期研究显示,对于肥胖型糖尿病患者,二甲双胍不仅能降低血糖,还有减轻体重的作用。

二甲双胍的作用

二甲双胍是一种口服降血糖药物,常用于治疗2型糖尿病。

其主要作用包括以下几个方面:

1. 降低血糖水平:二甲双胍通过多个途径降低血糖浓度。

首先,它抑制肝葡萄糖的产生,减少肝脏释放葡萄糖到血液中。

其次,它增加肌肉和脂肪等周围组织对葡萄糖的摄取和利用,增加体内葡萄糖的利用效率。

最后,二甲双胍还降低胃肠道对葡萄糖的吸收,减缓葡萄糖的进入血液。

2. 改善胰岛功能:二甲双胍可减轻胰岛β细胞功能减退,增强胰岛素的分泌能力。

它能够增加胰岛素的敏感性,改善胰岛素的作用。

这对于2型糖尿病患者来说尤为重要,因为这些患者通常存在胰岛素抵抗现象。

3. 降低血脂水平:二甲双胍可降低血清甘油三酯和低密度脂蛋白胆固醇水平,提高高密度脂蛋白胆固醇水平,从而改善血脂谱。

这对于伴有高血脂的2型糖尿病患者来说非常有益。

4. 减轻体重:二甲双胍可以减少胰岛素抵抗和促进脂肪酸氧化,从而减少脂肪的合成和储存。

它还可以抑制食欲,减少摄入的能量,促进体重的减轻。

这一点对于伴有肥胖的2型糖尿病患者来说尤为重要。

此外,二甲双胍还有一些其他的作用。

例如,它可以改善内皮功能,减少血管阻力,降低动脉硬化的发生。

它还具有抗氧化和抗炎的作用,可以减轻炎症反应和损伤。

这些作用都对糖尿

病患者的心血管疾病风险的降低十分有益。

总之,二甲双胍作为一种降血糖药物,通过多种途径降低血糖,改善胰岛功能,降低血脂水平和体重,从而发挥治疗2型糖尿病的作用。

在临床上,二甲双胍通常作为首选的口服降糖药物,与饮食控制和运动相结合使用,具有良好的疗效。

甲氰咪胍的功效与作用

甲氰咪胍(又称为二甲双胍)是一种口服降糖药物,主要用于治

疗2型糖尿病。

甲氰咪胍的主要功效和作用包括:

1. 降低血糖水平:甲氰咪胍通过抑制肝葡萄糖生成和促进外周组织对糖的利用,可以降低血糖水平。

它通过提高胰岛素的灵敏性,促进糖的利用,减少糖的产生。

2. 增加胰岛素敏感性:甲氰咪胍可以提高细胞对胰岛素的敏感性,增加胰岛素的利用效果。

胰岛素敏感性增强后,细胞对胰岛素的反应能力提高,从而更好地促进葡萄糖的吸收和利用。

3. 控制体重:甲氰咪胍使用后,可以减少糖的生成和吸收,同时减少胰岛素的分泌,这有助于控制体重。

它也可以减少食欲,帮助抑制摄入热量,从而减轻糖尿病患者的体重。

4. 降低血脂水平:甲氰咪胍可以降低三酰甘油的合成和血浆浓度,减少肝脏产生的低密度脂蛋白胆固醇,从而降低血脂水平。

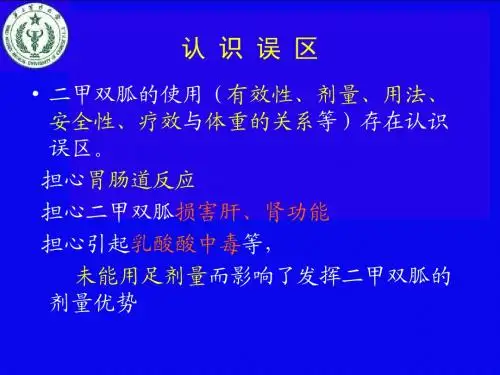

值得注意的是,甲氰咪胍的使用应该在医生的指导下进行,因为它可能引起一些副作用,如胃肠道不适、乳酸酸中毒等。

在使用甲氰咪胍之前,应该充分了解其效果和作用,遵循医嘱进行用药,并定期进行相关的检查。

深度解读降糖药——二甲双胍二甲双胍是用于降血糖的药物,在临床上得到了广泛的应用。

但是二甲双胍药物在使用的时候也容易引发一些不良反应,不利于患者的身体健康。

基于此,文章就二甲双胍使用时的一些注意事项问题进行探究。

1.二甲双胍药物的应用历史二甲双胍被定位于治疗糖尿病的重要药物,且拥有广阔的发展历史。

二甲双胍在1972年的时候被真正意义上被作为降血糖药物使用,经历了五十多年的历史验证,这类药物开始被人们认可。

伴随对二甲双胍研究的深入,科学家逐渐发现,二甲双胍除了能够治疗糖尿病,而且还能够辅助治疗其他疾病,比如能够改善多囊卵巢综合征不育患者的胰岛素抵抗,使排卵和妊娠的概率提高3-4倍。

另外,有文献验证二甲双胍还能够降低非吸烟人士的肺癌发生率,并在预防白内障方面拥有广阔的应用空间。

2.二甲双胍的药理作用二甲双胍包含多种作用机制,具体包含延缓葡萄糖从胃肠道中的摄取,降低胰岛素的敏感性,实现对外周葡萄糖的利用。

二甲双胍的降糖效果十分准确,且和磺脲类降糖类药比无低血糖反应,对肥胖和不肥胖的非胰岛素依赖型糖尿病人都会产生的一定的治疗作用。

二甲双胍的降糖效果十分准确,且降糖机制和磺脲类不同,在不需要刺激胰岛素分泌的情况下就能够达到降糖的目的。

3.二甲双胍的临床适应症第一,适合应用在单纯饮食控制不满意的非胰岛素依赖类型糖尿病病人,特别是对肥胖患者的降糖操作有着十分重要的作用。

第二,对饮食治疗方法无效,特别是肥胖非胰岛素依赖类型的病人,可以单独使用二甲双胍进行降糖操作。

第三,对于肥胖或者非肥胖的NIDDM病人,特别是超重病人也可以使用二甲双胍。

另外,二甲双胍在和胰岛素综合应用的情况下还能有效改善高血糖的情况。

4.二甲双胍的不适应症二甲双胍在临床上应用的时候固然是能够降低血糖,但是在药物使用不合理,或者和人体发生不良反应的时候会出现昏厥和发热的情况。

因此,在使用二甲双胍的时候还需要注意研究这类药物的临床不适应症。

第一,二甲双胍不适合应用到消瘦类型的二型糖尿病患者。

专家评药编辑/杨丽伟****************糖尿病治疗药物众多,如果要从中评选出目前临床应用最广泛、疗效证据最充分、卫生经济学效益最高的单药,二甲双胍是当之无愧的冠军。

作为问世数十年的经典老药,二甲双胍历经坎坷,从一度在退市边缘挣扎,到如今终成正果、成为抗击2型糖尿病的核心药物。

越来越多的循证医学证据奠定了二甲双胍在糖尿病治疗领域的王者地位。

我国医药学专家曾于 2014 年制定《二甲双胍临床应用专家共识》。

随着更多临床证据的出现,不久前,我国又发布《二甲双胍临床应用专家共识(2016年版)》(以下简称新《共识》),对二甲双胍的临床地位、疗效等给予了新的肯定。

新《共识》与以往的内容主要有哪些不同呢?让我们再次聚焦这位降糖老将。

二甲双胍:历经坎坷,终成正果指导专家:重庆第三军医大学附属西南医院老年病科主任医师 熊 玮 / 杨 帆整 理:杨丽伟关于二甲双胍的历史可以追溯到很久以前。

早在中世纪的时候,人们就发现当时常用的成药Galega(山羊豆)具有缓解糖尿病患者多尿,减少尿糖的作用。

但直到上世纪初,随着科学的进步与发展,人们才知道该植物中含有丰富的“胍”类化合物,并通过动物实验证实:“胍”具有降血糖的作用,但同时也存在很大毒性。

为了抗击在当时尚无药可治的绝症——糖尿病,科学家们以极大的热情投入到对“胍”的改造工作,合成了一系列胍类衍生物,“二甲双胍”正是在这样的背景下出现在历史舞台,那一年,是1929年。

随之,苯乙双胍、丁双胍、二甲双胍等陆续在美、德、法等国上市,一时风光无两。

可双胍家族风头正劲之时,悲剧发生了。

医生在临床应用中逐渐发现苯乙双胍可能会诱发一种死亡率极高的并发症:乳酸性酸中毒。

很快,苯乙双胍就被完全踢出市场。

“城门失火,殃及池鱼”,“本是同根生”的二甲双胍虽没见恶性事件,但也难以不受牵连,一度也苦苦挣扎在退市的边缘。

然而,是金子总会发光。

随着循证医学时代的到来,从英国前瞻性糖尿病研究开始,一个接一个的大型临床试验研究通过确凿事实,验证了二甲双胍卓越的控糖疗效和良好的药物安全性,甚至被认为是唯一明确可使心血管获益的降糖药物。

40用药之道用药关于二甲双胍的剂量,临床研究显示,其常规剂量在500~2000mg/日,成人普通片可用的最大剂量为2550mg/日,最佳有效剂量为2000mg/日。

缓释剂型推荐最大用量为2000mg/日。

本药可用于10岁及以上2型糖尿病儿童或青少年,每日最高剂量不超过2000mg,不推荐用于10岁以下儿童。

对于肾功能正常的老年2型糖尿病患者,二甲双胍仍是一线首选用药,并没有具体的年龄限制。

临床上,常有患者咨询二甲双胍的使用,笔者整理了几个糖友们咨询频率比较高的问题,希望能给读者朋友提供帮助。

1.二甲双胍会不会伤肝伤肾?二甲双胍不经过肝脏代谢,无肝脏毒性。

但严重肝功能不全时乳酸酸中毒风险增加,一般血清转氨酶超过3倍正常上限时避免使用;血清转氨酶轻度升高的患者使用时需要密切监测肝功能。

二甲双胍本身不会对肾功能有影响,肾功能正常的患者使用这个药物没有问题的。

对于肾功能不全的患者,使用二甲双胍可能导致药物在体内蓄积,导致乳酸酸中毒。

对此,2018版二甲双胍临床应用专家共识指出,肾功能不全的患者需要根据eGFR(肾小球滤过率)调整剂量:eGFR≥60ml/(min.1.73m 2)时,不需要调整剂量;eGFR为45~59ml/(min.1.73m 2)需要减量;eGFR<45ml/(min.1.73m 2)禁用。

2.服用二甲双胍胃有灼伤感、恶心,需要停药吗?这属于二甲双胍的不良反应,随着治疗时间的延长,上述症状可基本消失。

或者还可通过以下方式减少不良反应的发生:第一种方法是起始剂量500mg/日,1~2周后增加到1000mg/日,再等1~2周后增加到最佳剂量2000mg/日;第二种方法是将普通片更换成缓释片,目前已经有研究证实缓释制剂能够产生与普通制剂相同的降糖效果而显著减少胃肠道反应。

3.二甲双胍该怎么服用,饭前还是饭后?目前二甲双胍的剂型包括普通片、缓释片/胶囊、肠溶片/胶囊。

普通片剂在胃内崩解释放;肠溶片/胶囊在肠道崩解释放;缓释片/胶囊在胃肠道内缓慢溶出、释放。

《糖尿病新世界》DIABETESNEWWORLD二甲双胍作为治疗2型糖尿病经典的口服治疗药物,自1957年格华止首次在临床应用,至今已历经50余载。

回顾二甲双胍走过的道路,可谓风雨飘摇,历经磨难,虽道路坎坷,但终于修成正果。

双胍类药物的发现有着悠久的历史早在中世纪的时候,人们就发现当时常用的成药山羊豆具有缓解糖尿病患者多尿症状和减少尿糖的作用。

山羊豆在欧洲又叫法国紫丁香,是一种非常具有浪漫色彩的植物,后来的研究发现,这种植物中富含有胍类成分。

1918年,科学家从FrenchLilac中成功的提取出了胍类物质,但因为肝毒性太大而未能在临床广泛使用。

1922年,爱尔兰科学家将紫丁香中具有降血糖作用的成分二甲双胍首次合成成功。

在随后的30余年里,许多其他的胍类衍生物被相继合成出来,如苯乙双胍、丁双胍等。

口服降糖药物初露端倪1957年,由百时美施贵宝(BMS)拥有专利权的二甲双胍在法国首次被获准作为降糖药物运用于临床,并命名为“格华止(Glu-cophage)”。

由于医生们对使用该药后的口碑不错,从而使得二甲双胍在医院的使用迅速增加。

二甲双胍作为一种安全、有效的降糖药物逐渐被医学界所认可。

随着二甲双胍(格华止)首次在临床上使用并初展风采,以及同时期磺脲类药物的相继问世,使糖尿病的治疗历史进入了一个崭新的时代。

在之后的岁月里,作为最早的口服降糖药之一的二甲双胍,逐渐成为了2型糖尿病治疗的经典用药。

二甲双胍:风雨飘摇,历经磨难在上世纪60年代早期,随着双胍类药物临床应用的日益增多,有关乳酸性酸中毒的报道开始见诸于文献资料和各种媒体。

局限于当时的认识程度,乳酸性酸中毒被认为是双胍类药物的类效应,从而也使得与苯乙双胍同为“双胍”类药物的二甲双胍深受牵连,人们担心二甲双胍也会像苯乙双胍一样会导致乳酸酸中毒的发生。

这种出于对二甲双胍副作用的担心而弃之不用的情况,在医疗技术高度发达的美国也同样发生了。

1968年,一项大型临床试验(UGDP)的结果公布,给二甲双胍的临床应用带来了新的威胁和挑战。