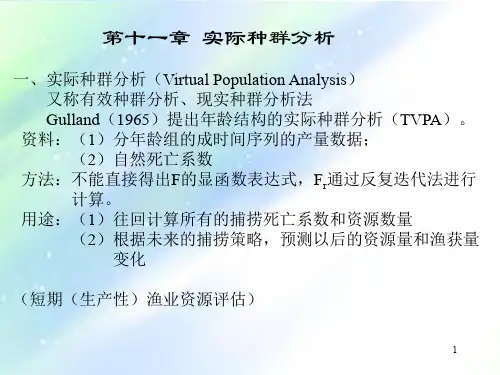

【生物资源评估】10第十章 实际种群分析

- 格式:pptx

- 大小:11.39 MB

- 文档页数:62

种群的特征知识点总结

种群是生物学中重要的概念,指的是同一物种个体在特定地点的总体。

种群的特征可以通过种群数量、密度、分布、结构和动态等多个方面来描述。

下面将从这些方面逐一总结种群的特征知识点。

1. 种群数量

种群数量是指某一种群在特定地域范围内的个体数量。

种群数量的大小受到多种因素的影响,包括生物学特性、环境条件、生态位、竞争关系等。

种群数量的估算通常使用生物统计学方法,比如抽样调查、标记重捕法等。

2. 种群密度

种群密度是指单位面积或单位体积内的个体数量。

种群密度与环境资源的利用效率、生境面积等因素密切相关,密度过高会导致资源竞争和适应性进化,密度过低则可能导致孤立效应和基因流的减少。

3. 种群分布

种群分布是指个体在空间上的排列方式和分布规律。

常见的种群分布模式有均匀分布、聚集分布和随机分布。

种群分布模式与环境因素、生物学特性、种群数量等密切相关,是生态学研究中的重要内容。

4. 种群结构

种群结构是指种群内个体的性别比例、年龄结构、大小结构等特征。

种群结构对种群的生态过程和动态演变有重要影响,也是生态学、进化生物学等领域的研究重点。

5. 种群动态

种群动态是指种群数量随时间的变化过程,包括增长、减少、扩散、漂移、灭绝等现象。

种群动态与繁殖力、死亡率、移居率、环境压力等密切相关,是生态系统中不可或缺的研究对象。

以上是种群的一些重要特征知识点的总结,种群是生物学研究中的核心概念,对于理解生物多样性、生态系统结构和功能以及人类社会的可持续发展具有重要意义。

希望本文能够对读者有所帮助。

种群和群落第一节种群的特性种群:概念:在一定的自然区域内,同种生物的所有个体。

【注意】(1)两个要素:“同种生物”和“所有个体”各个年龄段的个体/雌雄个体(有性别差异的生物)(2)两个条件:一定的“时间”和“空间”,存在的种群必须有一定期空限制(种群的时空界线随研究工作方便性划分)(3)两个方面:宏观:种群是生物繁殖的基本单位微观:种群是生物进化的基本单位【辨析】种群、个体、物种(1)种群所具有的种群密度、出生率和死亡率、迁入率和迁出率、年龄组成、性别比例等特性是个体所不具有的,个体只能由出生、死亡、年龄、性别等特性。

(2)同一物种在不同区域内可以有多个种群,但同一种群内的个体都为同一物种。

特性:数量特性、空间特性、遗传特性种群的数量特性:(一)种群密度(最基本数量特性):含义:种群在单位面积或单位体积中的个体数。

表达方法:种群密度=种群的个体数量/面积或体积特点:不同物种的种群密度,在同样的环境条件下差别很大;同一物种的种群密度,在不同的环境条件下也有差异。

意义:反映了种群在一定期期内的数量。

应用:农林害虫的监测、预报;渔业捕捞强度的拟定(二)出生率和死亡率:含义:出生率:单位时间内新个体的个体数目占该种群个体总数的比率。

死亡率:单位时间内死亡个体的个体数目占该种群个体总数的比率。

意义:出生率和死亡率决定种群大小和种群密度。

(三)迁入率和迁出率:含义:一个种群单位时间内迁入或迁出的个体占该种群个体总数的比率,分别称为迁入率或迁出率。

意义:迁入率和迁出率直接影响种群大小和种群密度。

【学科交叉】中国人口增长:出生率>死亡率城市人口增长:迁入率>迁出率计划生育政策控制出生率,使增长率下降。

(四)年龄组成:含义:一个种群中各年龄期个体数目的比例。

类型和特点:【说明】1.处在生殖前年龄的个体称为幼年个体(幼体);处在生殖年龄的个体称为成年个体;处在生殖后年龄的个体称为老年个体。

2.年龄组成为稳定型的种群,种群数量不一定保持稳定。

种群的特征课件一、引言种群是生态学中的一个基本概念,它指的是在一定空间范围内,同一物种个体所构成的总体。

种群的特征包括种群密度、种群结构、种群动态和种群分布等方面。

通过研究种群的特征,我们可以了解物种的生存状况、种群数量的变化趋势以及种群的分布规律,从而为生物多样性保护和管理提供科学依据。

二、种群密度种群密度是指单位面积或单位体积内种群个体数量。

种群密度是衡量种群数量特征的重要指标,它可以反映种群在一定时期的生存状况和资源利用效率。

种群密度受多种因素的影响,包括食物资源、栖息地质量、环境条件等。

种群密度的变化可以影响种群的生态功能和生态系统的稳定性。

三、种群结构种群结构是指种群中不同年龄、性别、大小等个体组成的比例和分布。

种群结构对于种群的生存和繁殖具有重要意义。

种群结构的合理与否直接影响到种群的生殖力和生存力。

种群结构的变化可能受到环境变化、资源利用、竞争等因素的影响。

通过研究种群结构,我们可以了解种群的生殖策略、生存策略和适应能力。

四、种群动态种群动态是指种群数量随时间的变化规律。

种群动态的研究可以帮助我们了解种群的生存状况、数量变化趋势和生态功能。

种群动态受多种因素的影响,包括出生率、死亡率、移民率和迁移率等。

种群动态的变化可能对生态系统的稳定性和功能产生影响。

通过研究种群动态,我们可以预测种群的未来发展趋势,为生物多样性保护和管理提供科学依据。

五、种群分布种群分布是指种群个体在空间上的分布规律。

种群分布受多种因素的影响,包括环境条件、资源分布、种群密度等。

种群分布的变化可能对种群的生存和繁殖产生影响。

通过研究种群分布,我们可以了解种群的适应能力和生态位。

种群分布的研究还可以帮助我们了解物种的分布范围和生境需求,为生物多样性保护和管理提供科学依据。

六、结论种群的特征是生态学研究中重要的内容之一。

种群密度、种群结构、种群动态和种群分布等方面都是种群特征的重要组成部分。

通过研究种群的特征,我们可以了解物种的生存状况、数量变化趋势和生态功能,为生物多样性保护和管理提供科学依据。

高中生物种群分析教案

年级:高中生物

课时:2课时

教学目标:

1. 了解种群分析的概念和作用;

2. 掌握种群密度、出生率、死亡率、迁入率、迁出率等指标的计算方法;

3. 能够根据数据进行种群分析和比较。

教学内容:

1. 种群分析的概念和意义;

2. 种群密度的计算方法;

3. 出生率、死亡率、迁入率、迁出率的计算方法;

4. 数据分析和比较。

教学过程:

第一课时:

1. 介绍种群分析的概念和意义,引发学生对种群变化的思考;

2. 讲解种群密度的计算方法,并通过实例演示;

3. 练习种群密度的计算,让学生掌握计算方法;

4. 总结本节课内容,安排课后作业。

第二课时:

1. 复习种群密度的计算方法;

2. 引入出生率、死亡率、迁入率、迁出率的计算方法,并进行实例分析;

3. 练习各项指标的计算,加深学生对种群分析的理解;

4. 分组讨论不同种群的数据并进行比较分析;

5. 总结本节课内容,提出问题让学生思考。

6. 布置课后作业和检测任务。

教学资源:

1. 课件资料;

2. 种群数据表;

3. 计算器。

教学评价方法:

1. 课堂练习成绩;

2. 课后作业完成情况;

3. 课堂表现。

教学后续:

1. 引导学生在实际生活中观察和分析不同种群的变化;

2. 拓展学生对于种群分析的研究,培养其综合分析和解决问题的能力。

备注:根据学生的实际水平和课时情况,可适当调整教学内容和难易程度。

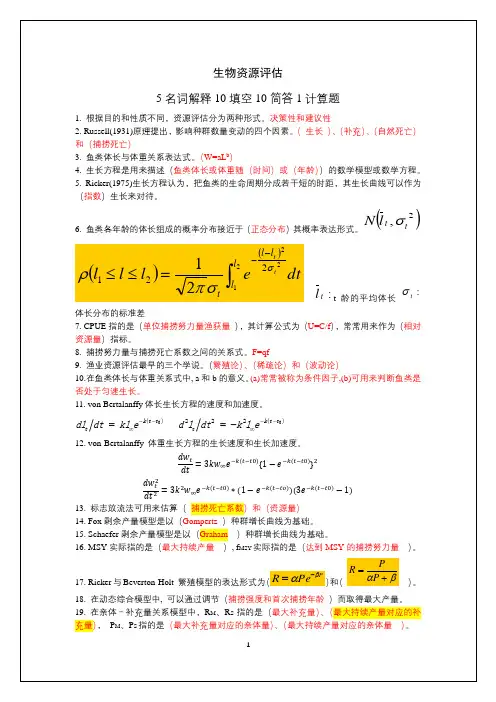

[][][]tk k t k t t k k t kk k t t k t t t k t l e e l l e l e e l l l e e e el l e l l --∞+-∞---∞∞+-----∞+-+-∞++-=--+=-+-=-=)1(1111)(1)(1)1(1000③交替作业试验法。

小网目与试验网目轮流交替。

④直接观察法。

用水下电视、水下摄像等直接观察。

28, 解释拖网的选择性及其选择曲线拖网、有囊围网等袋型渔具,其渔具选择性最简单。

具有主动性、过滤性和以下特点: (1)绝大多数是在囊网逃逸(2)逃逸发生在拖曳过程中(3)逃逸出去鱼存活率也相当高。

选择系数(Sf )(Selection factor ):拖网的50%选择体长与网目尺寸(m )成比例。

()()m L Sf 网目尺寸选择体长5.0%50=选择曲线:选择曲线表示选择性和鱼类体长的关系。

拉长S 形,非常接近正态分布曲线的累积分布函数L 0:L 0以下全部逃逸,L 1:L 1以上全部被捕,L 0.5:留存率为50%时体长 (或用L c ) 参数:(1)表示选择性大小的指标(曲线位置):L 0.5 (2)表示选择性锐度的指标(曲线的倾斜度):a 、选择范围:L 1-L 0; b 、选择幅度:L 0.75-L 0.25;c 、选择尖锐系数:L 0.5-L 0.1587 = L 0.8413-L 0.529, 解释刺网的选择性及其选择曲线刺网采用刺挂原理,是选择性很强的被动性渔具。

刺网的选择性是指某些规格(体长)的鱼刺挂在网上有最高比例。

这一刺挂比例最大的体长是该网目大小刺网的最适体长。

右图刺网的选择曲线基本接近正态分布。

最适体长L m 在中央。

L 0-L 1:刺网的选择体长范围b a MSY b a f bf a f Y bf af Y f r B q f qB Y MSY e e e e e e em e e 42/)(2222==-=-=-=∞∞。

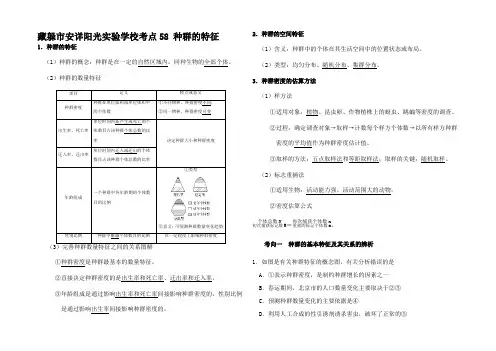

藏躲市安详阳光实验学校考点58 种群的特征1.种群的特征(1)种群的概念:种群是在一定的自然区域内,同种生物的全部个体。

(2)种群的数量特征项目定义特点或意义种群密度种群在单位面积或单位体积中的个体数①不同物种,种群密度不同;②同一物种,种群密度可变出生率、死亡率单位时间内新产生或死亡的个体数目占该种群个体总数的比率决定种群大小和种群密度迁入率、迁出率单位时间内迁入或迁出的个体数目占该种群个体总数的比率年龄组成一个种群中各年龄期的个体数目的比例①类型②意义:可预测种群数量变化趋势性别比例种群中雌雄个体数目的比例在一定程度上影响种群密度(①种群密度是种群最基本的数量特征。

②直接决定种群密度的是出生率和死亡率、迁出率和迁入率。

③年龄组成是通过影响出生率和死亡率间接影响种群密度的,性别比例是通过影响出生率间接影响种群密度的。

2.种群的空间特征(1)含义:种群中的个体在其生活空间中的位置状态或布局。

(2)类型:均匀分布、随机分布、集群分布。

3.种群密度的估算方法(1)样方法①适用对象:植物、昆虫卵、作物植株上的蚜虫、跳蝻等密度的调查。

②过程:确定调查对象→取样→计数每个样方个体数→以所有样方种群密度的平均值作为种群密度估计值。

③取样的方法:五点取样法和等距取样法;取样的关键:随机取样。

(2)标志重捕法①适用生物:活动能力强、活动范围大的动物。

②密度估算公式初次捕获标记数M个体总数N=重捕的标记个体数m再次捕获个体数n。

考向一种群的基本特征及其关系的辨析1.如图是有关种群特征的概念图,有关分析错误的是A.①表示种群密度,是制约种群增长的因素之一B.春运期间,北京市的人口数量变化主要取决于②③C.预测种群数量变化的主要依据是④D.利用人工合成的性引诱剂诱杀害虫,破坏了正常的⑤【参考答案】B技法提炼种群年龄组成的类型及判断技巧(1)统计图(2)曲线图(3)柱形图各图示共性及判断技巧:无论何种图形,均应注意各年龄段个体的比例——增长型中的幼年个体多、老年个体少;稳定型中的各年龄段个体比例适中;衰退型中的幼年个体少、老年个体多。

高中生物种群的特征知识点在高中生物的学习中,种群是一个重要的概念。

了解种群的特征对于我们理解生物的生态行为、物种的繁衍和进化等方面都具有关键意义。

种群,简单来说,就是指在一定时间和空间内,同种生物个体的总和。

种群具有多个特征,下面我们来一一探讨。

首先是种群密度。

这是种群最基本的数量特征,表示单位面积或单位体积内某种群的个体数量。

比如在一平方千米的草原上有 80 只羊,这 80 只/平方千米就是羊这个种群的密度。

种群密度的调查方法有多种,对于植物和活动能力较弱的动物,常用样方法。

比如要调查一片草地中蒲公英的种群密度,我们可以随机选取若干个样方,统计每个样方内蒲公英的数量,然后取平均值,就能估算出整个草地中蒲公英的种群密度。

而对于活动能力强、活动范围大的动物,常用标志重捕法。

假设我们第一次捕捉了 100 只老鼠并做了标记,然后将它们放回,一段时间后再次捕捉,共捉到 80 只,其中有标记的为 20 只。

那么根据公式:种群数量=第一次捕获数×第二次捕获数÷第二次捕获中的标记数,就可以估算出老鼠的种群数量,进而得出种群密度。

出生率和死亡率也是种群的重要特征。

出生率是指单位时间内新产生的个体数目占该种群个体总数的比率;死亡率则是单位时间内死亡的个体数目占该种群个体总数的比率。

如果一个种群的出生率大于死亡率,种群数量就会增加;反之,如果出生率小于死亡率,种群数量就会减少。

这两个特征直接决定着种群数量的变化趋势。

迁入率和迁出率同样对种群数量起着重要作用。

迁入率是指单位时间内迁入的个体数目占该种群个体总数的比率;迁出率则是单位时间内迁出的个体数目占该种群个体总数的比率。

当迁入率大于迁出率时,种群数量增加;迁入率小于迁出率时,种群数量减少。

比如,在一个城市中,如果每年迁入的人口多于迁出的人口,那么这个城市的人口种群数量就会增加。

年龄组成是指一个种群中各年龄期的个体数目的比例。

它大致可以分为三种类型:增长型、稳定型和衰退型。

1、版面中,公式要居中,每一行字母和中文字最好有相同的高度。

2、章节的编排上,第五节事实上应该分成三部分:1)第一部分是模型的建立和求解;2)第二部分是结果的分析;3)推广(5.2)节中的食物链,应该放后面。

3、参考文献5作者出错了。

4、内容上没什么问题单种群和多种群模式下的种群分析【摘要】种群是指在一特定时间内,占据一定空间的同一物种的个体的集合,种群生态学是生态学中一个重要的分支。

本文以一个简单的生态系统(草场与斑马群之间的种群数量关系)为切入口,构造一个简单的单种群模型,运用Matlab 计量软件求解出在单种群模式下草场和斑马数量之间的相互关系,并得出均衡状态下的各自数量。

然而,在现实世界里,任何生物种群都处在某一群落中并与其他种群发生着一定联系,真正的单种群只有在生物学家的实验室才会存在,这与现实有较大不符。

因此,本文先通过建立一个基本的、粗糙的单种群模型来解释和说明种群关系中的一些基本问题,为本文后面的三种群模型作铺垫。

三种群模型是经简化后在自然界较为常见的模式,典型的有:三种群的SKT竞争模型、三种群捕食者——食饵模型、竞争—竞争—互惠模型、食物链模型等。

本文在优化模型中,选定有代表性的食物链模型作为研究对象,为此,我们加入一个新的种群——狼,从而形成一个基本的食物链,即:草场供食于斑马,斑马又供食于狼,它们三者形成一个群落模型,这样就比较贴合实际情况。

通过求解在三种群模式下的数量变化和均衡关系,最终给出稳定点。

【关键词】单种群食物链模型Logistic 均衡点一、 问题重述1.1 背景生物资源是一种可再生资源,如何科学地利用可再生资源。

实现其可持续的开发与利用,已经成为经济管理学家和生态学家以至数学家都在关心的问题,这一课题的研究与人类的生存和可持续发展息息相关。

对于可再生资源的最优开发和管理,已有许多学者进行了深入而广泛的研究。

在生物资源的最优开发和管理中,考虑人类的经济活动对生物种群发展动态的影响,不仅是合理的而且是必要的。

种群大小估算实验实验报告种群大小估算实验实验报告摘要:种群大小估算是生态学中一个重要的研究课题,对于了解和掌握生物种群的数量变化趋势以及生态系统的稳定性具有重要意义。

本实验通过野外调查和数据统计的方法,对某一特定生物种群的大小进行了估算,并分析了影响种群大小的因素。

实验结果表明,种群大小受到环境因素、资源可获得性以及种群内部相互作用等多种因素的综合影响。

引言:种群大小估算是生态学研究的基础之一,通过对种群数量的准确估算,可以更好地了解生物种群的动态变化规律,预测和评估生态系统的稳定性。

种群大小的估算方法多种多样,包括标记重捕法、样线法、面积法等。

本实验选取了标记重捕法进行种群大小估算,该方法通过对一部分个体进行标记并释放,再次捕获并统计标记个体的数量,从而推算出整个种群的大小。

材料与方法:本实验选择了某一特定鸟类种群作为研究对象,选取了一个具有丰富鸟类资源的自然保护区作为实验场地。

首先,我们在场地内设置了若干个捕鸟器,并在鸟类常出没的地方放置了鸟食以吸引鸟类。

然后,我们捕获了一批鸟类个体,并对其进行了编号并记录相关信息。

随后,我们将这些鸟类个体释放回自然环境中,并记录释放时间和地点。

在一定时间后,我们再次设置捕鸟器,并尽可能捕获之前标记的鸟类个体。

最后,我们根据捕获的标记个体数量和释放的总个体数量,推算出整个种群的大小。

结果与讨论:在实验过程中,我们共捕获了100只鸟类个体,并对其进行了编号和记录。

其中,有50只个体被成功标记并释放回自然环境中。

在后续的观察和捕获过程中,我们共捕获了20只标记个体。

根据标记重捕法的原理,我们可以通过以下公式估算种群大小:种群大小 = (标记个体总数× 捕获个体总数)/ 标记个体再次捕获个体总数根据实验数据计算,我们得到了种群大小的估算结果为:种群大小 = (50 × 100)/ 20 = 250通过实验结果可以看出,该特定鸟类种群的大小估算为250只。

第十单元种群、群落和生态系统的相关案例分析B卷能力提升练中,只有一项是符合题目要求的。

1.罗非鱼被认为是未来动物性蛋白的主要来源之一。

某水库放养了一批罗非鱼,其种群数量变化如图所示。

下列叙述正确的是()A.a点表示放养的初始数量,其数量大小对环境影响容纳量影响较大B.a-b段接近指数增长,其增长速率保持不变C.c-e段下降的原因可能是水库中引入了某罗非鱼的天敌D.K3最接近该种群的环境容纳量【答案】C【解析】A、最初的放养量(一定范围内)对环境容纳量没有影响,环境容纳量由环境决定,A错误;B、a-b段接近S型增长增长,其增长速率先增大后减小,B错误;C、c点比e点的K值大,引入天敌可使罗非鱼的死亡率增大,数量下降,因此c-e段下降的原因可能是水库中引入了某罗非鱼的天敌,C正确;D、K2最接近环境容纳量,D错误。

故答案为:C。

2.能量流动和物质循环是生态系统的两大功能,下列相关叙述正确的是()A.生态系统的物质循环伴随着能量的流动B.碳元素在生物群落内以有机物的形式循环C.某一营养级一年内的未利用量部分就是该营养级的生物量D.稳定的生态系统不需要外界的物质和能量输入就可以维持平衡【答案】A【解析】A、物质是能量的载体,生态系统的物质循环伴随着能量的流动,A正确;B、碳元素在生物群落内不能实现循环,但是可以以有机物的形式在生物群落内传递,B错误;C、某一营养级的生物量指该营养级所容纳的有机物的总干重,而不是一年内的未利用量部分,C错误;D、稳定的生态系统可以不需要外界物质的输入,但是需要外界能量的输入,D错误。

故选A。

3.当种群长久处于人类过度捕猎或栖息地被破坏等不利条件下,种群数量会出现持久性下降,造成种群衰落甚至灭亡。

下列叙述正确的是()A.出生率低且成熟晚的生物不易出现种群衰落B.人类捕猎比野生生物的栖息地被破坏更能引起种群的衰落C.当种群数量过低时会因近亲繁殖而使生育力和生活力衰退D.不管种群数量降到多低,只要采取有力措施,必然能使其恢复重建【答案】C【解析】A、出生率低、生长慢、成熟晚的生物,最易出现种群衰落,A错误;B、种群衰落不仅是由于人类过度捕杀,更严重的是破坏野生生物的栖息地,从而剥夺了物种生存的条件,造成种内斗争加剧,个体生存机会减少,B错误;C、种群数量过低,种群小,由于难以找到配偶,因近亲繁殖,变异类型少,会使种群的生育力和生活力衰退,死亡率增加,遇到不良环境容易被淘汰,C正确;D、物种种群的持续生存,不仅需要有保护良好的栖息环境,还要有足够数量的最低种群密度,若种群数量降到最低种群密度,即使采取有力措施也未能使其恢复而灭绝,D错误。

高二生物关于种群的知识点详解【导语】着眼于眼前,不要沉迷于玩乐,不要沉迷于学习进步没有别*的痛楚中,进步是一个由量变到质变的进程,只有足够的量变才会有质变,沉迷于痛楚不会改变什么。

作者高二频道为你整理了《高二生物关于种群的知识点详解》,期望对你有所帮助!【关于种群的知识点】一.种群1.概念生活在同一地点的同种生物的一群个体。

种群既是生物繁育的基本单位,也是生物进化单位,具有基因交换的能力;种群不是个体数量的简单相加,而是一个具有自我调解能力的有机单元。

要分清“同一个物体”和日常用语中“同一类生物”的区分,如:“虫、树、草、鱼、蛇、鸟”等不是一个种群,而是一类生物。

注意区分“种”与“纲、目、科、属”等分类单位。

例如:黄山上的全部黄山松是一个种群,而黄山上的所有松树就不是一个种群,由于除了黄山松,还有其他松树。

2.种群的特点生物个体不具有这些特点。

(1)种群密度即单位空间内某种群的个体数量。

种群密度不是固定不变的,不同物种、同一物种在不同环境中的种群密度有差异。

调查方法:①标志重捕法(捉放法):一样适用于动物,就是在一个比较明确界限的区域内,捕捉一定数量的动物个体进行标志,然后放回,经过一个适当时期(标志个体与未标志个体充分混合散布)后,再进行重捕,根据重捕中标志个体占总捕捉数的比例,来估计该区域该动物的种群数量,即可算出该动物的种群密度。

标志重捕法的条件是:标志个体与未标志个体在重捕时被捕捉的几率相等。

例如:假定在对某种群密度的调查中,第一次捕捉并标志A只个体,第二次捕捉B只个体,其中标志个体C只,设该种群数量为N,则:N:A=B:C,N=(A×B)/C(只)②样方调查法:一样适用于植物,即在某一生态系统中,随机取若干样方,在样方中计数全部个体,然后将其平均数推广,估数种群整体。

样方形状可以是长形、长方形、条带形和圆形等。

注意以下两个概念:样方(样本):从研究对象的整体中,抽取出来的部分个体的集合。