下肢缺血分级

- 格式:ppt

- 大小:623.00 KB

- 文档页数:5

血液科常见疾病分级诊疗指南

缺铁性贫血(IDA)

一.疾病相关情况

(一)定义:缺铁性贫血是指由于体内贮铁消耗殆尽,不能满足正常红细胞生产所需要时引起的小细胞低色素性贫血。

(二)分型:缺铁性贫血早期、中度缺铁性贫血、重度缺铁性贫血.

(三)诊断标准:

1.贫血为小细胞低色素性:男性Hb<120g/L,女性Hb<110g/L,孕妇Hb<100g/L;MCV<80fl,MCH<27g/L,MCHC<31%;

2.有缺铁的依据:血清铁蛋白<12ug/L;骨髓铁染色显示骨髓小粒可染铁消失,铁粒幼红细胞少于15%;血清铁低于8.95umol/L;总体结合力升高大于64.44umol/L,转铁蛋白饱和度<15%;FEP/Hb>4.5ug/gHb;

3.存在铁缺乏的病因,补铁治疗有效。

(四)临床特点:

缺铁性贫血是临床最常见的贫血类型,多与慢性失血或长期消化道疾病有关,儿童与喂养有关。

除贫血症状外,可伴指甲或毛发发育异常,脾脏一般无明显肿大。

血象呈小细胞低色素性贫血;网织红细胞计数正常或轻度下降,白细胞、血小板计数正常,或轻度下降。

对铁剂治疗有效。

有关缺铁性贫血的诊断,如血清生化指标符合缺铁改变。

下肢动脉硬化性闭塞症随着国内饮食结构的改变(摄入含脂食物增多)、人均寿命的延长以及检查诊断技术的改进,被诊断为下肢动脉硬化闭塞症的患者有增多趋势。

动脉硬化闭塞症为动脉因粥样硬化病变而引起的慢性动脉闭塞性疾病,主要侵犯腹主动脉下端、髂动脉、股动脉等大、中型动脉。

由于动脉粥样硬化性斑块,动脉中层变性和继发血栓形成而逐渐产生管腔闭塞,使下肢发生缺血。

主要临床表现为患肢发冷、麻木、疼痛、间歇性跛行,动脉搏动消失,肢体组织营养障碍,趾或足发生溃疡或坏疽。

动脉硬化是一种全身性疾病,好发于某些大、中型动脉,如腹主动脉、髂动脉、股、腘动脉等。

病变动脉内膜增厚、增生及血脂浸润,形成粥样斑块,并可伴有钙化,导致动脉管腔狭窄、形成血栓和管腔闭塞等,使肢体出现慢性或急性缺血症状。

这种疾病称之为动脉硬化闭塞症。

临床症状主要分为4期:①轻微主诉期:患肢轻度凉、麻,活动后易疲劳。

此时患肢侧支循环较好,患肢缺血症状轻。

②间歇性跛行期:这是下肢动脉硬化闭塞症特征性症状,即活动后患肢出现疲乏无力、痉挛、疼痛等症状,休息1-5 分钟后症状迅速缓解或消失,可以继续行走,而在行走相同距离后再次出现上述症状。

间歇性跛行性疼痛一般认为是缺血后肌肉代谢产物的积储所致。

③静息痛期:由于动脉狭窄或闭塞严重、侧支循环不足,使患肢在休息时也感到疼痛、麻木和感觉异常。

当平卧时由于流体动力学关系,肢体动脉灌注压降低,患肢缺血症状更为严重。

患者常需站立或抱足而坐,彻夜难眠。

④组织溃疡、坏死期:肢体慢性缺血、组织营养不良基础上可以发生经久不愈的缺血性溃疡或干性坏疽,合并感染时可有湿坏疽。

体征①缺血肢体皮肤苍白、温度降低、皮肤变薄、汗毛脱落,指甲增厚、感觉迟钝等,甚至有缺血性溃疡、坏疽。

②肢体远端动脉(如足背动脉、胫后动脉)搏动减弱或消失。

③ Buerger'试验(+):病人仰卧,膝关节伸直并高举双下肢,约3 分钟后患肢足趾、足掌不苍白或蜡黄色,指压时缺血现象更为明显,病人感到麻木或疼痛加重。

下肢动脉硬化闭塞症CTA检查的诊断思路及结构式报告范则杨;王霄英【摘要】CTA在下肢动脉硬化闭塞症诊断及随访过程中起到重要作用,本文旨在介绍下肢动脉硬化闭塞症的诊断分级,介绍下肢CTA检查技术、影像诊断思路及下肢CTA结构式报告.【期刊名称】《放射学实践》【年(卷),期】2017(032)012【总页数】6页(P1300-1305)【关键词】下肢动脉硬化闭塞症;下肢CTA;结构式报告【作者】范则杨;王霄英【作者单位】100034 北京,北京大学第一医院医学影像科;100034 北京,北京大学第一医院介入血管外科【正文语种】中文【中图分类】R814.42;R543.5下肢动脉硬化闭塞症(arteriosclerosis obliterans,ASO)也称下肢外周动脉疾病(peripheral arterial di-sease,PAD),是血管外科常见疾病,是因动脉硬化造成下肢供血动脉内膜增厚、管腔狭窄或闭塞,导致肢体供血不足,可引起间歇性跛行、下肢及足部缺血性静息痛等症状,严重者可出现下肢溃疡、坏疽、软组织缺损,甚至导致截肢等,严重影响患者的生活质量[1-2]。

世界范围内ASO的患病率为3%~12%,多发于中低收入国家,60~80岁人群的发病率>10%。

危险因素包括吸烟、糖尿病、高血压、高脂血症和高同型半胱氨酸血症等。

对于ASO重症患者应当积极处理,治疗目的是缓解症状,控制血管疾病进展,避免并发症。

治疗方法包括生活方式干预(戒烟、体育锻炼)、药物控制危险因素(抗血小板、降压、降血脂、降血糖等)、药物治疗和血运重建治疗(腔内手术、外科手术)等[1-3]。

下肢CTA检查可详细显示血管狭窄的位置、程度等病变信息,结合临床表现及辅助检查,可帮助临床医师在治疗前制订正确的临床决策。

在治疗后随访中下肢CTA可评估血管再通情况,指导进一步的治疗计划。

因此下肢CTA在ASO的诊治中发挥了重要作用。

中华医学会外科学分会血管外科学组关于ASO的专家共识中ASO的主要诊断标准:①年龄>40岁;②有吸烟、糖尿病、高血压或高脂血症等高危因素;③有下肢动脉硬化闭塞症的临床表现;④缺血肢体远端动脉搏动减弱或消失;⑤踝肱指数(Ankle brachial index,ABI)≤0.9;⑥彩色多普勒超声、CTA、MRA和DSA等影像学检查显示相应动脉的狭窄或闭塞等病变。

2021下肢重症缺血的血管区域性(Angiosome)治疗(全文)下肢重症缺血(critical limb ischemia ,CLI)是指下肢动脉血管疾病中最具严重症状者,出现静息痛、溃疡、坏疽等,病变程度相当于Rutherford 4~6级或FontaineⅢ~Ⅳ期。

对于CLI,无论是介入治疗或外科旁路转流术,对挽救肢体至关重要。

Angiosome概念最初是由Taylor和Palmer于1987年提出,早期用于整形外科手术治疗;Angiosome概念表现为一个三维血管的“复合单位”,其对应区域为特定血管供应的相关组织和皮层,国内有学者译成“血管区域”。

Taylor和Palmer特别定义了小腿Angiosome概念通过开通特定的血管和侧支血管供应的Angiosome来帮助伤口或截肢残端愈合。

因此,应用Angiosome概念提高了保肢率、愈合率和截肢无病生存率。

胫前动脉:供应小腿前肌间隔区,远端汇入足背动脉,供应足背和足趾背面,与腓动脉及胫后动脉存在交通;腓动脉:供应小腿后外侧区域、外踝和足跟后外侧,并通过踝上侧支与胫前动脉及胫后动脉交通;胫后动脉:供应小腿及内踝区域,跟骨侧支供应足跟区域,远端汇入足底内侧、外侧弓,供应足底区域。

Angiosome概念就是当下肢缺血性溃疡,根据溃疡部位对应的血供区域进行选择性血管开通,达到溃疡愈合。

需要强调的是,合理和充分的血管重建以及理想的术后通畅率对下肢重症缺血的治疗至关重要。

在CLI患者行血管再通术时,如果病在膝下,闭在膝上,只要开通膝上血管,症状就能明显改善,不要强求开通膝下病变,带来不必要的并发症。

对于膝下CLI,尽可能通过直接血供(DR)来实现溃疡的早期愈合;对于无法进行直接血供开通者,间接血供(IR)亦能提高保肢率。

下肢动脉栓塞临床路径(2017年版)一、下肢动脉栓塞临床路径标准住院流程(一)适用对象。

诊断为急性下肢动脉栓塞,并危机肢体安全的患者,影像学检查发现栓塞导致下肢动脉闭塞的患者。

(二)诊断依据。

彩超、CTA/DSA(三)进入路径标准。

1 符合手术适应症2 无手术禁忌症(四)标准住院日。

7-14天(五)住院期间的检查项目。

1.必需的检查项目(1)血常规、血生化、凝血、D-dimer、感染指标、血型、肌酶谱、肌红蛋白(2)心电图、胸片(3)下肢动脉超声(4)下肢动脉CTA或DSA2.根据患者病情进行的检查项目(1)超声心动(2)主动脉CTA(3)心肌酶谱(4)血气(六)治疗方案的选择。

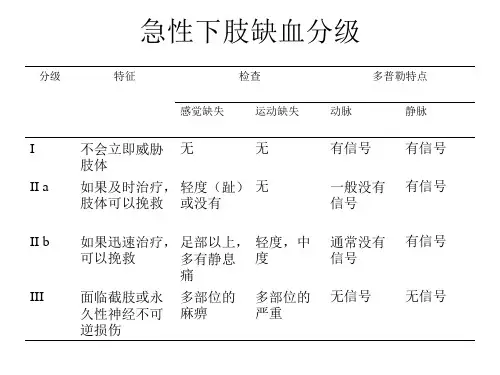

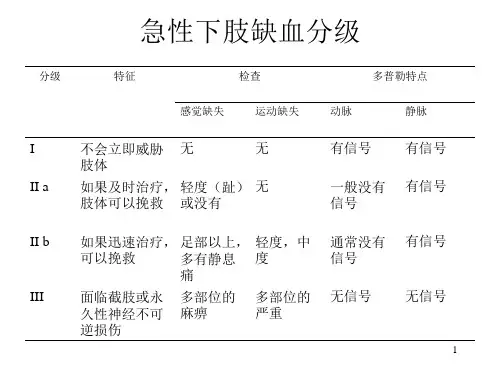

根据Rutherford急性下肢缺血分级进行治疗方案选择Rutherford I级:择期血管重建Rutherford IIa级:急诊动脉切开取栓或导管溶栓/血栓清除Rutherford IIb级:急诊动脉切开取栓Rutherford III级:截肢(七)预防性抗菌药物选择与使用时机。

没有明显合并感染证据,可以不需要预防性抗菌(八)手术日。

手术取栓:1天溶栓或血栓清除:3-7天(九)术后恢复。

1-7天(十)出院标准。

肢体血运改善或恢复;截肢者伤口稳定。

各种伴随疾病、复杂情况可能会影响术后恢复和出院时间。

(十一)变异及原因分析。

全身性动脉硬化、伴随疾病、肢体血运情况、伤口并发症、小腿骨筋膜室综合征、肌肾综合征、心梗、脑梗、心脏内或主动脉附壁血栓等二、下肢动脉栓塞临床路径表单(以动脉切开取栓为例)适用对象:第一诊断__下肢急性动脉栓塞____(ICD-10:);行__股动脉切开取栓术患者姓名性别年龄门诊号住院号住院日期年月日出院日期年月日标准住院日天注:下肢动脉栓塞患者,多伴有直接或间接相关的伴随疾病,治疗中需要根据病情选择相应。

严重下肢缺血性病变的新分级——2014年美国血管外科学会WIFi分类法杨文超;赵珺【期刊名称】《中国血管外科杂志(电子版)》【年(卷),期】2017(9)1【摘要】随着人口老龄化社会的到来,严重下肢缺血(critical limb ischemia,CLI)已经成为影响患者生活质量和正常行走能力的常见疾病。

近年来各种诊疗手段不断提高,对该疾病病理生理过程认识更加深入,发现现有的分级方法存在诸多不足。

美国血管外科协会根据创面情况、缺血情况、足部感染情况进行了综合分析,于2014年颁布了WIFi分类法,现在介绍如下。

【总页数】4页(P68-71)【作者】杨文超;赵珺【作者单位】上海交通大学附属第六人民医院血管外科,上海200233;上海交通大学附属第六人民医院血管外科,上海200233【正文语种】中文【相关文献】1.致力学科研究引领血管外科疾病治疗新革命——专访中国研究型医院学会血管医学专委会主任委员解放军总医院血管外科全军血管外科中心主任郭伟教授 [J],杰然;2.《2014年美国肠胃病学会临床实践指南:肝脏局灶性病变的诊断及管理》推荐意见 [J], 朱鹏;陈战(译);王宇明(审校)3.《美国血管外科学会无症状性和间歇性跛行下肢动脉硬化闭塞症诊治指南》解读[J], 沈晨阳;李伟浩4.《美国血管外科学会无症状性和间歇性跛行下肢动脉硬化闭塞症诊治指南》解读[J], 沈晨阳;李伟浩5.万古霉素治疗严重耐甲氧西林金黄色葡萄球菌感染的治疗药物监测:2020年美国卫生系统药师协会、美国感染病学会、儿童感染性疾病学会和感染病药师学会更新修订的共识指南 [J], 范亚新因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

药物涂层球囊治疗膝下动脉硬化性狭窄或闭塞致严重下肢缺血刘洋;何春水;张丽峰;曾伟;林瑶;耿彩娟;王科;王奇奇;黄伟;魏海军【期刊名称】《中国介入影像与治疗学》【年(卷),期】2022(19)11【摘要】目的观察药物涂层球囊(DCB)治疗膝下动脉硬化性狭窄或闭塞致严重下肢缺血(CLI)的效果。

方法回顾性分析96例膝下动脉硬化性狭窄或闭塞致CLI患者,其中50例接受DCB治疗(DCB组)、46例接受普通球囊治疗(对照组),比较2组治疗效果、安全性及预后。

结果96例球囊均到达病变部位并成功完成扩张,未植入补救性支架。

组间术前及术后即刻踝肱指数(ABI)、Rutherford分级及Wagner分级差异均无统计学意义(P均>0.05);术后6、12个月DCB组ABI高于、Rutherford分级及Wagner分级均低于对照组(P均<0.05)。

术后6、12个月,DCB组一期通畅率均高于、管腔丢失均少于对照组(P均<0.05),组间截肢率差异均无统计学意义(P均>0.05)。

Kaplan-Meier分析结果显示,术后12个月,DCB组免于临床驱动的靶病变血运重建率(CD-TLR)为89.81%,高于对照组的67.39%(P=0.0088)。

结论DCB治疗膝下动脉硬化性狭窄或闭塞致CLI效果较好。

【总页数】5页(P678-682)【作者】刘洋;何春水;张丽峰;曾伟;林瑶;耿彩娟;王科;王奇奇;黄伟;魏海军【作者单位】成都中医药大学附属医院血管外科【正文语种】中文【中图分类】R543.5;R815【相关文献】1.紫杉醇药物涂层球囊治疗症状性下肢动脉硬化性闭塞症的有效性和安全性2.药物涂层球囊联合斑块旋切术与单纯药物涂层球囊治疗下肢动脉硬化闭塞症的效果对比3.膝下动脉药物球囊扩张成形术治疗严重下肢缺血的单中心临床分析4.药物涂层球囊在下肢动脉硬化闭塞症支架内再狭窄治疗中的应用观察5.药物涂层球囊治疗老年下肢动脉硬化闭塞症经皮穿刺血管腔内成型术术后支架内再狭窄的疗效及安全性因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

下肢动脉缺血分级

虽然各种下肢动脉慢性缺血性疾病的病因不同,但缺血导致的症状发展过程有相似的地方,因此可以用一种分期方法表示下肢动脉缺血的严重程度。

这种分期方法具体是:

0期:这时如果进行影像学的检查,如超声、动脉造影,可以发现动脉有狭窄但病人没有主观的不适症状,这是由于血供有减少但还可以满足下肢的需要。

1期:病人感觉下肢皮肤温度低、怕冷、活动后易疲劳等,这是由于下肢的血管经自行调节已适应了减少的血流量。

2期:病人行走后出现小腿的痉挛、疼痛、需要休息后才能继续行走,故又称间歇性跛行期,这是由于下肢的血供不能满足行走时肌肉增加的耗氧要求。

3期:病人在休息时也感到下肢疼痛,甚至彻夜不眠,抱足而坐,又称为静息痛期,这是由于下肢的血供已经减少到连组织最基本的需要也不能满足了。

4期:组织坏死期,顾名思义即严重的缺血已经导致的肢体的坏死,是病变的最终末期。

下肢深静脉血栓分级标准下肢深静脉血栓(DVT)是一种严重的心血管疾病,其分级标准有助于指导治疗决策和评估预后。

分级系统最常用的 DVT 分级系统由 Wiedemann 和 Albrecht 在 1995 年提出,并由 Venous Forum 于 2012 年修订。

该系统根据以下因素对 DVT 进行分级:血栓位置血栓范围静脉瓣膜功能血栓位置近端 DVT:发生在大隐静脉(IVC)、髂总静脉、髂股静脉或股静脉。

远端 DVT:发生在膝盖以下的小腿深静脉,如腓肠肌静脉或胫骨后静脉。

血栓范围完全闭塞:血栓完全阻塞静脉腔。

部分闭塞:血栓部分阻塞静脉腔,允许一些血液流动。

非闭塞性:血栓不阻塞静脉腔,但可能会导致静脉瓣膜功能障碍。

静脉瓣膜功能完全通畅:静脉瓣膜正常工作,防止血液回流。

部分通畅:静脉瓣膜功能受损,导致血液回流。

静脉瓣膜功能不全:静脉瓣膜无法防止血液回流。

分级标准根据以上因素,DVT 分为以下等级: 1 级远端 DVT部分或非闭塞性静脉瓣膜功能完全通畅2 级远端 DVT部分或非闭塞性静脉瓣膜功能部分通畅3 级远端 DVT完全闭塞静脉瓣膜功能不全4a 级近端 DVT部分或非闭塞性静脉瓣膜功能完全通畅 4b 级近端 DVT部分或非闭塞性静脉瓣膜功能部分通畅 4c 级近端 DVT完全闭塞静脉瓣膜功能不全5 级IVC 受累任何闭塞程度或瓣膜功能临床意义DVT 分级对于指导治疗决策和预后评估至关重要:1 级和2 级 DVT 通常不需要抗凝治疗。

3 级和 4a 级 DVT 通常需要抗凝治疗。

4b 级和 4c 级 DVT 往往需要更积极的治疗,包括滤器植入或手术。

5 级 DVT 预后最差,死亡率最高。

结论下肢 DVT 分级标准是评估血栓严重程度和指导治疗决策的重要工具。

通过确定血栓位置、范围和静脉瓣膜功能,医生可以为每位患者制定合适的治疗计划。

根据Rutherford并发症分级系统

根据Rutherford并发症分级系统,下肢缺血可被分为六个不同的等级,以便对患者的病情进行评估和治疗。

该分级系统主要以组织坏死和丧失功能为基础,帮助医生确定最合适的治疗方案。

以下是Rutherford并发症分级系统的六个等级:

- 等级0:无临床表现的患者。

血流受限但不会导致任何症状或体征。

- 等级1:患者有轻度缺血症状,包括间歇性跛行、下肢冷感等。

症状一般会在运动后消失。

- 等级2:患者有中度缺血症状,包括持续的跛行、疼痛和下肢溃疡。

这些症状不会在休息后立即消失。

- 等级3:患者有严重的缺血症状,包括持续性疼痛、坏疽性溃疡、组织坏死等。

此时已经发生了严重的组织损伤。

- 等级4:患者处于危重状态,有广泛的坏疽和组织坏死。

此阶段通常需要紧急手术救治。

- 等级5:患者已经发生了肢体坏死,无法挽救。

根据Rutherford并发症分级系统,医生可以根据患者的病情选择最合适的治疗方法,包括介入治疗、手术治疗或药物治疗等。

该分级系统可以帮助医生更好地了解患者的病情,制定个性化的治疗方案,以提高治疗效果和患者的生活质量。

请注意,本文档所呈现的内容是根据Rutherford并发症分级系统掌握的知识和常识编写的,仅供参考使用。

具体的病例和治疗方案需要在医生的指导下进行决策和操作。

《下肢动脉硬化闭塞症诊治指南》要点一、概述(一)指南制定的方法(二)定义1. 下动脉硬化闭塞症(ASO):指由于动脉硬化造成的下肢供血动脉内膜增厚、管腔狭窄或闭塞,病变肢体血液供应不足,引起下肢间歇性跛行、皮温降低、疼痛、乃至发生溃疡或坏死等流程表现的慢性进展型疾病,常为全身性动脉硬化血管病变在下肢的表现。

2. 间歇性跛行:下肢ASO的主要临床表现之一。

是一种由运动诱发的症状,指下肢运动后产生疲乏、疼痛或痉挛,常发生在小腿后方,导致行走受限,短时间休息后(常少于10min)疼痛和不适感可以缓解,再次运动后又出现。

跛行距离可以提示缺血的程度。

3 . 缺血性静息痛:患肢在静息状态下出现的持续性疼痛,是下肢ASO 引起肢体严重缺血的主要表现之一,预示肢体存在近期缺血坏死风险。

已有组织坏疽者往往伴有严重的静息痛。

4. 严重肢体缺血(CLI):指患ASO的肢体处于严重缺血阶段。

典型的临床表现包括静息痛(持续2周以上)、溃疡、坏疽、踝收缩压<50mmHg 或趾收缩压<30mmHg等。

5. 糖尿病足:发生在糖尿病患者的,与下肢远端神经异常和不同程度的周围血管病变相关的足部感染、溃疡和/或深层组织破坏。

6. 糖尿病下肢缺血:指糖尿病患者同时合并下肢动脉硬化闭塞,无论二者发生的先后,只要同时存在即可成为糖尿病性下肢缺血。

临床表现与单纯动脉硬化性下肢缺血相似,但症状与体征可能更为严重。

7. 踝肱指数(ABI):指踝部动脉收缩压与上肢(肱动脉)收缩压的比值,有助于对缺血程度的判断。

8. 趾肱指数(TBI):指足趾动脉收缩压与肱动脉收缩压的比值,与ABI一样,是评估下肢缺血程度的常用指标。

(三)发病相关危险因素下肢ASO的主要病因是动脉粥样硬化。

危险因素有:1. 吸烟2. 糖尿病3. 高血压4. 高脂血症5. 高同型半胱氨酸血症6. 慢性肾功能不全7. 炎性指标二、诊断(一)临床表现本病好发于中老年人。

下肢ASO的主要症状有间歇性跛行、静息痛等。